По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

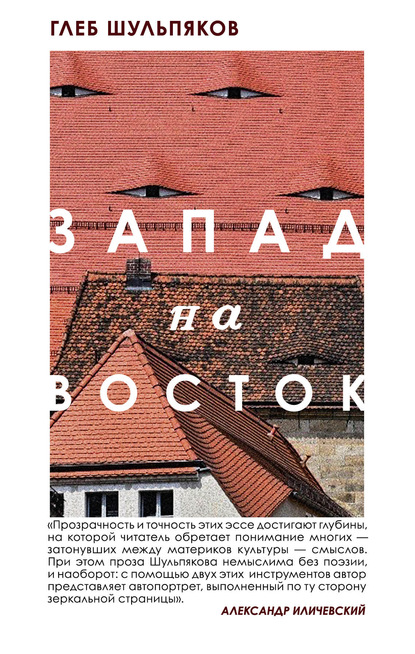

Запад на Восток

Автор

Жанр

Год написания книги

2020

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

1

Между «Хармс» и «страх» разница в одну букву, и эта буква «м». «М» как «мы», читатели. Те, кого при жизни Хармс так и не увидел.

Хармс, о котором я хотел бы говорить, – это предположение, «попытка». «Эссе» в буквальном смысле. Но поскольку Хармс и есть «попытка» (преодолеть литературу, выскочить из времени), то – почему бы нет?

Поводом к прозе у Хармса часто оказывался бытовой случай. Заметка в газете, например, или происшествие в керосиновой лавке. Склока на коммунальной кухне или анекдот из жизни советских литераторов. То есть то, что составляло «материю» эпохи. Пестрый городской быт, соткавшийся из послереволюционного хаоса. Из сословной, идейной и религиозной мешанины.

Этот быт окончательно унифицировался, то есть «осоветился», именно к середине 30-х годов. Как? Мы прекрасно знаем по кино, литературе и зодчеству. По тому, что сформировало «большой сталинский стиль». Но за фасадом эпохи пряталось то, что составляло ее суть, было подлинным двигателем времени. И этой сутью, этим цементом эпохи был страх.

Абсурд – это действие или явление со скрытым мотивом или лишенное мотива. То, что существует без объяснения и противоречит логике повседневности. Внешне проза Хармса относится именно к этой категории: литературе абсурда, которая сталкивает несовместимое. Однако при чтении меня, например, не покидает странное ощущение – упрямой, почти железной логики, которая за этим калейдоскопом спрятана. Предположим, что эта логика – логика страха. Страха в одночасье сгинуть за парадной дверью времени. «В репрессивной сталинской машине» – как сказали бы мы сегодня. О которой обыватель того времени ничего не знал, конечно.

Это был страх беспочвенный, хичкоковский. Абсурдный. Просто попытаемся представить себя на их месте. Психологически – влезть в шкуру. Вспомним, что людей забирали внезапно, без видимой причины. Вчерашний собутыльник ночью исчез, дверь его комнаты опечатана. А потом исчезают те, с кем он выпивал. Или не выпивал. Да просто жил по соседству, ходил в баню. Теперь он враг, в его комнате живут другие люди. Не говоря о тех, кто находился в силе и славе. Кто считался честью эпохи. Просто через некоторое время газеты писали, что эта «честь» вовсе не «честь», а нечисть. Оборотень, шпион иностранной разведки. И что приговор трибунала уже приведен в исполнение.

«Машина смерти» работала настолько быстро, что у обывателя не оставалось времени даже подумать о том, что происходит. Чтобы все осталось в рамках повседневной, будничной жизни. Нелепым, как сказал бы Хармс, «случаем». Как будто ничего страшного не произошло, надо только сделать погромче радио. А человек – ну что человек? «Съел антрекот, икнул и умер». А «официанты вынесли его в коридор и положили на пол вдоль стены, прикрыв грязной скатертью».

Вот и все – абсурд, хохма! Игра случая, ведь по-другому объяснить невозможно. Но что делать в этой игре со ставкой? Если это жизнь человека? Так абсурд превращался в страх. Растянутый во времени, спрятанный внутрь и не стихающий, как зубная боль, страх, ставший повседневностью, – вот что это было такое. Если нет причины, по которой забрали Ивана Ивановича, то где гарантия, что завтра не заберут Антонину Алексеевну? И что нужно сделать Антонине Алексеевне, чтобы этого не случилось? Если никакой логики здравого смысла здесь нет?

Проза Хармса есть художественная форма этого страха. Страх есть внутренний двигатель его сюжетов. То, чему подчиняются, сами того не понимая, персонажи и мы вместе с ними. Один из первых художественных «откликов» на то, что происходит, я вижу в ранней вещице Хармса 1929 года «На набережной нашей реки собралось очень много народу. В реке тонул командир полка Сепунов…

– Утонет, – сказал Кузьма.

– Ясно, что утонет, – подтвердил человек в картузе.

И действительно, командир полка утонул.

Народ начал расходиться».

Первые разоблачительные процессы над «командирами» к 1929 году стали частью жизни страны. До массового террора оставались считаные годы. Но ведь человек живет в маленьком, обывательском времени, он ничего не знает о будущем. Или знает – но только то, что ему говорят по радио и в газетах. Он смотрит на происходящее с равнодушием зеваки. Это не я, думает он. Это не со мной. Это у них.

Но уже к середине 30-х «чума» репрессий проникает в каждую комнату.

Теперь «человек в картузе» может постучать в дверь к каждому.

Что такое советская тюрьма и сталинское правосудие, мы хорошо знаем по романам Домбровского. В основе этого «правосудия» лежит целесообразность. Чтобы государство стало несокрушимым, надо всех граждан сделать виновными. Заочно, на всякий случай. Заставить жить и работать в страхе перед наказанием за эту «вину». Чтобы человек сам – сам! – нашел, если понадобится, в чем он перед государством виновен. Старый, но какой эффективный метод – с реальными пятилетками в три года, со стремительной индустриализацией. С помпезным кинематографом.

С египетскими пирамидами на улицах – чуть не сказал было.

С этой, одной из чудовищных с гуманистической точки зрения формой абсурда, абсурда правосудия «по-сталински», Хармс имел дело при первом аресте. Вспоминает жена Хармса Марина Дурново: «Однажды Даню вызвали в НКВД. Не помню уже, повестка была или приехали за ним оттуда. Он страшно испугался. Думал, что его арестуют, возьмут. Но вскоре он вернулся и рассказал, что там его спрашивали, как он делает фокусы с шариками (на детских утренниках во Дворце пионеров. – Г. Ш.). Он говорил, что от страха не мог показывать, руки дрожали».

Это ощущение – изумления перед собственной беззащитностью, когда тебя можно вот так, без предъявления обвинения, выдернуть, как вещь (или, говоря по-хармсовски, как «сор») – просто вынуть из привычного хода жизни и превратить в подследственного, – это ощущение я чувствую во многих вроде бы легкомысленных, юмористических вещицах Хармса. В «Сундуке», например – когда человек добровольно залезает под крышку и с ужасом ждет, чем это кончится (общеизвестно, что большинство судебных дел основывались на самооговорах). Или во «Сне» – поскольку, отпущенный на свободу, человек не может воспринимать то, что с ним произошло, иначе как сон или наваждение. Логических объяснений – почему его забрали, почему отпустили – у него нет. Он остается жить, да – но раздавленный этим абсурдом. Уничтоженный страхом, что этот абсурд повторится. А он повторится, ведь почти все, прошедшие через первый арест, впоследствии были арестованы повторно и окончательно.

Мы это знаем, но тогдашний обыватель? Вот как психологически точно (хотя литературоведчески и недоказуемо) передается это ощущение в вещице «Хвастун Колпаков»:

«Вытащили они Федора Федоровича из воды, сняли с него водолазный костюм, а Федор Федорович смотрит вокруг дикими глазами и все только “няв… няв… няв…” говорит.

– То-то, брат, зря не хвастай, – сказали ему водолазы и ссадили его на берег.

Пошел Федор Федорович Колпаков домой и с тех пор больше никогда не хвастал».

Колпаков идет домой. Но тот же «Сон», он кончается скверно, потому что «Калугина сложили пополам и выкинули, как сор». Кому нужен человек, побывавший там? Соседи напуганы, они делают вид, что не узнают его. Этот синдром «неузнавания», он есть во многих вещицах Хармса – взять хотя бы случай со столяром и аптекой. Или историю про Антона Антоновича, который взял и сбрил бороду:

«Да как же так, – говорил Антон Антонович, – ведь это я, Антон Антонович. Только я себе бороду сбрил».

«Ну да, – говорили знакомые. – У Антона Антоновича была борода, а у вас ее нету».

«Да что же это, в самом деле, – говорил, разозлясь, Антон Антонович, – кто же я тогда, по-вашему?»

«Не знаем, – говорили знакомые, – только вы не Антон Антонович».

Хармс никогда не был иллюстратором своего времени. Никогда напрямую не говорил о нем. Повторяю, он писал свои вещи из быта, который был пропитан страхом. И этот страх определял художественную логику. Как и многие из его круга, Хармс не мог не понимать, что происходит. Но реальные масштабы катастрофы – те, которые мы видим только сейчас, с расстояния времени, – не мог представить даже после 37-го года, когда был арестован его близкий друг, поэт Николай Олейников. Только страх – разлитый в воздухе – что-то подсказывал ему. «Сейчас такая жизнь, – говорил он жене, – что если у нас будет общая фамилия, мы потом никому не сумеем доказать, что ты это не я. А так у тебя всегда будет оправдание: “Я знала и не хотела брать его фамилию…» Поэтому для твоей безопасности, для тебя будет спокойнее, если ты останешься Малич…”

Так, собственно, и вышло.

Повседневный внутренний страх невыносим, он всегда ищет выход. Таким выходом, выхлопом становится агрессия. Такая же немотивированная, как и сам страх. Этой агрессией буквально кишит проза Хармса. Откройте наугад любую страницу – и вы провалитесь в настоящее побоище, в «Страшный суд» Босха: «Елена била Татьяну забором. Татьяна била Романа матрацем. Роман бил Никиту чемоданом. Никита бил Селифана подносом. Селифан бил Семена руками. Семен плевал Наталье в уши. Наталья кусала Ивана за палец…» и т. д.

Кстати, идеальная обложка для прозы Хармса (Босх).

Внешне абсурдная, агрессия в прозе Хармса имеет внутреннюю логику. Мы эту логику не понимаем, но чувствуем. Читая Хармса, мы точно знаем: это не нонсенс, не нелепица. Тут есть общий знаменатель, и этот знаменатель – страх. Невроз, вызванный этим страхом. Именно страх написал (не описал!) Хармс, хотел он того или нет. Он превратил страх в литературу, а литературу – в его документ. В диагноз. Преодолел и литературу, и страх, и свое время – тем единственным способом, который время ему оставило. Освободился – за что время его и раздавило, и слопало.

2

Я пишу этот текст в поезде Берлин – Бонн. Расстояние между двумя столицами Германии почти как между Москвой и Питером.

Времени достаточно, чтобы спокойно во всем разобраться.

Для начала я бы хотел понять рифмы. Как удивительно все сошлось, как закольцевалось. Смотрите: двадцать пять лет назад я не мог и подумать, что буду писать о Хармсе в немецком поезде, потому что и Хармс был под запретом, и границы закрыты, и берлинская стена казалась вечной. Двадцать пять лет назад никто не мог и подумать, что Берлин снова будет единым городом и что «советская Германия» исчезнет с карты мира, как наваждение. Что наш человек будет свободно перемещаться по миру.

Однако все случилось так, как нельзя было и представить.

Хармс издан, Берлин свободен, я еду в немецком поезде.

Но Москва? – спрашиваю я себя. Ведь это был символ – перенос столицы из Петрограда, который замысливался как Санкт-Петербург, как европеец. И вот столицей снова стал азиатский, ордынский город. Москва, где все всегда держалось на страхе и на повиновении этому страху. Это был переезд в страх, в сущности.

Попробуем разобраться с помощью Хармса с тем, что происходит. Я хорошо помню его возвращение к читателю, я был этим читателем. Одним из тысяч, о ком Хармс не мог и помыслить. Есть точная дата возвращения Хармса – это 1988 год. Год выхода в ленинградском отделении «Советского писателя» его избранного «Полет в небеса». Синий томик в переплете – мы, первокурсники, зачитывались этой книгой, разговаривали цитатами буквально.

Советский Союз называли Империей Зла, но спросите себя – какого? Империей Страха – Булгаков сказал об этом очень точно. И вот четверть века назад этот страх уходил из города и жизни. Хармс возвращался, а страх уходил, выветривался из Москвы как смрадный воздух. Хотя что это был за страх, в сущности? Да, его еще носили в себе наши бабушки и дедушки, но уже наши родители вряд ли по-настоящему знали, что это такое.

«Тише, тише!» – одергивала мать, когда отец начинал разговоры о политике.

Вот и все, что осталось от того страха.

Хармс минус страх есть чудачество, эксцентрика. Свобода складывать сюжеты и жесты без логики. Именно так воспринимают Хармса сегодня, именно так хотели воспринимать его и мы в студенчестве. Когда всё снова, как после 1917-го, разорвалось, разлетелось и по-новому сошлось, и перемешалось. Когда жизнь в Москве стала непредсказуемой, когда привкус абсурда витал в воздухе. Эту «открытость», которую еще называют «свободой», я хорошо помню, все мы тогда были персонажами историй с открытым финалом, персонажами Хармса, у которого до последнего момента тоже бывает неясно, чем всё кончится. Мы не чувствовали страха, мы впитывали свободу. О том, что это свобода человека от страха, я не мог и подумать. Какие бы зигзаги ни делала российская история дальше, как бы ни повторяла саму себя – мне хотелось бы надеяться, что этот страх никогда не вернется. Почему? Хотя бы потому, что теперь у Хармса есть мы, читатели.

Ностальгия

Первого сентября я отвел сына в первый класс. Было свежее раннее утро: город в такие часы живет какой-то особой, новой жизнью и надеждой. Школьный двор, толчея. Море цветов. Играет какая-то старая школьная песенка. Не детская, а именно школьная: про банты и парты, которую я не слышал тысячу лет, наверное. И происходит щелчок. Вкус утреннего воздуха, шум машин и детских голосов, стриженый затылок моего сына, его какой-то по-взрослому тревожный взгляд – я оказался сразу в двух точках. Здесь, собой – папашей с фотоаппаратом, и на школьном дворе в собственном прошлом (я даже почувствовал холод на стриженом затылке). Мне удалось не просто вспомнить, а пережить ощущение этого дня, который случился со мной почти сорок лет назад. Я был в прошлом и в настоящем, то есть немного даже в будущем, ведь из моего прошлого мое настоящее выглядело, как мое будущее. Время перестало существовать, и это пронзило меня. Мне даже пришлось отойти в сторону, чтобы никто не видел, как на глаза навернулись слезы. Ведь той жизни и у меня, и у моего сына уже никогда не будет, просто ребенок пока не понимает этого. В этом и заключается ностальгия, или одна из форм ее, для которой в русском языке, к сожалению, нет слова. Каким ты был когда-то. Найти в себе этого человека. Преодолеть хотя бы на мгновение время. А музыка просто сыграла роль катализатора, это были бисквиты Пруста.

Между «Хармс» и «страх» разница в одну букву, и эта буква «м». «М» как «мы», читатели. Те, кого при жизни Хармс так и не увидел.

Хармс, о котором я хотел бы говорить, – это предположение, «попытка». «Эссе» в буквальном смысле. Но поскольку Хармс и есть «попытка» (преодолеть литературу, выскочить из времени), то – почему бы нет?

Поводом к прозе у Хармса часто оказывался бытовой случай. Заметка в газете, например, или происшествие в керосиновой лавке. Склока на коммунальной кухне или анекдот из жизни советских литераторов. То есть то, что составляло «материю» эпохи. Пестрый городской быт, соткавшийся из послереволюционного хаоса. Из сословной, идейной и религиозной мешанины.

Этот быт окончательно унифицировался, то есть «осоветился», именно к середине 30-х годов. Как? Мы прекрасно знаем по кино, литературе и зодчеству. По тому, что сформировало «большой сталинский стиль». Но за фасадом эпохи пряталось то, что составляло ее суть, было подлинным двигателем времени. И этой сутью, этим цементом эпохи был страх.

Абсурд – это действие или явление со скрытым мотивом или лишенное мотива. То, что существует без объяснения и противоречит логике повседневности. Внешне проза Хармса относится именно к этой категории: литературе абсурда, которая сталкивает несовместимое. Однако при чтении меня, например, не покидает странное ощущение – упрямой, почти железной логики, которая за этим калейдоскопом спрятана. Предположим, что эта логика – логика страха. Страха в одночасье сгинуть за парадной дверью времени. «В репрессивной сталинской машине» – как сказали бы мы сегодня. О которой обыватель того времени ничего не знал, конечно.

Это был страх беспочвенный, хичкоковский. Абсурдный. Просто попытаемся представить себя на их месте. Психологически – влезть в шкуру. Вспомним, что людей забирали внезапно, без видимой причины. Вчерашний собутыльник ночью исчез, дверь его комнаты опечатана. А потом исчезают те, с кем он выпивал. Или не выпивал. Да просто жил по соседству, ходил в баню. Теперь он враг, в его комнате живут другие люди. Не говоря о тех, кто находился в силе и славе. Кто считался честью эпохи. Просто через некоторое время газеты писали, что эта «честь» вовсе не «честь», а нечисть. Оборотень, шпион иностранной разведки. И что приговор трибунала уже приведен в исполнение.

«Машина смерти» работала настолько быстро, что у обывателя не оставалось времени даже подумать о том, что происходит. Чтобы все осталось в рамках повседневной, будничной жизни. Нелепым, как сказал бы Хармс, «случаем». Как будто ничего страшного не произошло, надо только сделать погромче радио. А человек – ну что человек? «Съел антрекот, икнул и умер». А «официанты вынесли его в коридор и положили на пол вдоль стены, прикрыв грязной скатертью».

Вот и все – абсурд, хохма! Игра случая, ведь по-другому объяснить невозможно. Но что делать в этой игре со ставкой? Если это жизнь человека? Так абсурд превращался в страх. Растянутый во времени, спрятанный внутрь и не стихающий, как зубная боль, страх, ставший повседневностью, – вот что это было такое. Если нет причины, по которой забрали Ивана Ивановича, то где гарантия, что завтра не заберут Антонину Алексеевну? И что нужно сделать Антонине Алексеевне, чтобы этого не случилось? Если никакой логики здравого смысла здесь нет?

Проза Хармса есть художественная форма этого страха. Страх есть внутренний двигатель его сюжетов. То, чему подчиняются, сами того не понимая, персонажи и мы вместе с ними. Один из первых художественных «откликов» на то, что происходит, я вижу в ранней вещице Хармса 1929 года «На набережной нашей реки собралось очень много народу. В реке тонул командир полка Сепунов…

– Утонет, – сказал Кузьма.

– Ясно, что утонет, – подтвердил человек в картузе.

И действительно, командир полка утонул.

Народ начал расходиться».

Первые разоблачительные процессы над «командирами» к 1929 году стали частью жизни страны. До массового террора оставались считаные годы. Но ведь человек живет в маленьком, обывательском времени, он ничего не знает о будущем. Или знает – но только то, что ему говорят по радио и в газетах. Он смотрит на происходящее с равнодушием зеваки. Это не я, думает он. Это не со мной. Это у них.

Но уже к середине 30-х «чума» репрессий проникает в каждую комнату.

Теперь «человек в картузе» может постучать в дверь к каждому.

Что такое советская тюрьма и сталинское правосудие, мы хорошо знаем по романам Домбровского. В основе этого «правосудия» лежит целесообразность. Чтобы государство стало несокрушимым, надо всех граждан сделать виновными. Заочно, на всякий случай. Заставить жить и работать в страхе перед наказанием за эту «вину». Чтобы человек сам – сам! – нашел, если понадобится, в чем он перед государством виновен. Старый, но какой эффективный метод – с реальными пятилетками в три года, со стремительной индустриализацией. С помпезным кинематографом.

С египетскими пирамидами на улицах – чуть не сказал было.

С этой, одной из чудовищных с гуманистической точки зрения формой абсурда, абсурда правосудия «по-сталински», Хармс имел дело при первом аресте. Вспоминает жена Хармса Марина Дурново: «Однажды Даню вызвали в НКВД. Не помню уже, повестка была или приехали за ним оттуда. Он страшно испугался. Думал, что его арестуют, возьмут. Но вскоре он вернулся и рассказал, что там его спрашивали, как он делает фокусы с шариками (на детских утренниках во Дворце пионеров. – Г. Ш.). Он говорил, что от страха не мог показывать, руки дрожали».

Это ощущение – изумления перед собственной беззащитностью, когда тебя можно вот так, без предъявления обвинения, выдернуть, как вещь (или, говоря по-хармсовски, как «сор») – просто вынуть из привычного хода жизни и превратить в подследственного, – это ощущение я чувствую во многих вроде бы легкомысленных, юмористических вещицах Хармса. В «Сундуке», например – когда человек добровольно залезает под крышку и с ужасом ждет, чем это кончится (общеизвестно, что большинство судебных дел основывались на самооговорах). Или во «Сне» – поскольку, отпущенный на свободу, человек не может воспринимать то, что с ним произошло, иначе как сон или наваждение. Логических объяснений – почему его забрали, почему отпустили – у него нет. Он остается жить, да – но раздавленный этим абсурдом. Уничтоженный страхом, что этот абсурд повторится. А он повторится, ведь почти все, прошедшие через первый арест, впоследствии были арестованы повторно и окончательно.

Мы это знаем, но тогдашний обыватель? Вот как психологически точно (хотя литературоведчески и недоказуемо) передается это ощущение в вещице «Хвастун Колпаков»:

«Вытащили они Федора Федоровича из воды, сняли с него водолазный костюм, а Федор Федорович смотрит вокруг дикими глазами и все только “няв… няв… няв…” говорит.

– То-то, брат, зря не хвастай, – сказали ему водолазы и ссадили его на берег.

Пошел Федор Федорович Колпаков домой и с тех пор больше никогда не хвастал».

Колпаков идет домой. Но тот же «Сон», он кончается скверно, потому что «Калугина сложили пополам и выкинули, как сор». Кому нужен человек, побывавший там? Соседи напуганы, они делают вид, что не узнают его. Этот синдром «неузнавания», он есть во многих вещицах Хармса – взять хотя бы случай со столяром и аптекой. Или историю про Антона Антоновича, который взял и сбрил бороду:

«Да как же так, – говорил Антон Антонович, – ведь это я, Антон Антонович. Только я себе бороду сбрил».

«Ну да, – говорили знакомые. – У Антона Антоновича была борода, а у вас ее нету».

«Да что же это, в самом деле, – говорил, разозлясь, Антон Антонович, – кто же я тогда, по-вашему?»

«Не знаем, – говорили знакомые, – только вы не Антон Антонович».

Хармс никогда не был иллюстратором своего времени. Никогда напрямую не говорил о нем. Повторяю, он писал свои вещи из быта, который был пропитан страхом. И этот страх определял художественную логику. Как и многие из его круга, Хармс не мог не понимать, что происходит. Но реальные масштабы катастрофы – те, которые мы видим только сейчас, с расстояния времени, – не мог представить даже после 37-го года, когда был арестован его близкий друг, поэт Николай Олейников. Только страх – разлитый в воздухе – что-то подсказывал ему. «Сейчас такая жизнь, – говорил он жене, – что если у нас будет общая фамилия, мы потом никому не сумеем доказать, что ты это не я. А так у тебя всегда будет оправдание: “Я знала и не хотела брать его фамилию…» Поэтому для твоей безопасности, для тебя будет спокойнее, если ты останешься Малич…”

Так, собственно, и вышло.

Повседневный внутренний страх невыносим, он всегда ищет выход. Таким выходом, выхлопом становится агрессия. Такая же немотивированная, как и сам страх. Этой агрессией буквально кишит проза Хармса. Откройте наугад любую страницу – и вы провалитесь в настоящее побоище, в «Страшный суд» Босха: «Елена била Татьяну забором. Татьяна била Романа матрацем. Роман бил Никиту чемоданом. Никита бил Селифана подносом. Селифан бил Семена руками. Семен плевал Наталье в уши. Наталья кусала Ивана за палец…» и т. д.

Кстати, идеальная обложка для прозы Хармса (Босх).

Внешне абсурдная, агрессия в прозе Хармса имеет внутреннюю логику. Мы эту логику не понимаем, но чувствуем. Читая Хармса, мы точно знаем: это не нонсенс, не нелепица. Тут есть общий знаменатель, и этот знаменатель – страх. Невроз, вызванный этим страхом. Именно страх написал (не описал!) Хармс, хотел он того или нет. Он превратил страх в литературу, а литературу – в его документ. В диагноз. Преодолел и литературу, и страх, и свое время – тем единственным способом, который время ему оставило. Освободился – за что время его и раздавило, и слопало.

2

Я пишу этот текст в поезде Берлин – Бонн. Расстояние между двумя столицами Германии почти как между Москвой и Питером.

Времени достаточно, чтобы спокойно во всем разобраться.

Для начала я бы хотел понять рифмы. Как удивительно все сошлось, как закольцевалось. Смотрите: двадцать пять лет назад я не мог и подумать, что буду писать о Хармсе в немецком поезде, потому что и Хармс был под запретом, и границы закрыты, и берлинская стена казалась вечной. Двадцать пять лет назад никто не мог и подумать, что Берлин снова будет единым городом и что «советская Германия» исчезнет с карты мира, как наваждение. Что наш человек будет свободно перемещаться по миру.

Однако все случилось так, как нельзя было и представить.

Хармс издан, Берлин свободен, я еду в немецком поезде.

Но Москва? – спрашиваю я себя. Ведь это был символ – перенос столицы из Петрограда, который замысливался как Санкт-Петербург, как европеец. И вот столицей снова стал азиатский, ордынский город. Москва, где все всегда держалось на страхе и на повиновении этому страху. Это был переезд в страх, в сущности.

Попробуем разобраться с помощью Хармса с тем, что происходит. Я хорошо помню его возвращение к читателю, я был этим читателем. Одним из тысяч, о ком Хармс не мог и помыслить. Есть точная дата возвращения Хармса – это 1988 год. Год выхода в ленинградском отделении «Советского писателя» его избранного «Полет в небеса». Синий томик в переплете – мы, первокурсники, зачитывались этой книгой, разговаривали цитатами буквально.

Советский Союз называли Империей Зла, но спросите себя – какого? Империей Страха – Булгаков сказал об этом очень точно. И вот четверть века назад этот страх уходил из города и жизни. Хармс возвращался, а страх уходил, выветривался из Москвы как смрадный воздух. Хотя что это был за страх, в сущности? Да, его еще носили в себе наши бабушки и дедушки, но уже наши родители вряд ли по-настоящему знали, что это такое.

«Тише, тише!» – одергивала мать, когда отец начинал разговоры о политике.

Вот и все, что осталось от того страха.

Хармс минус страх есть чудачество, эксцентрика. Свобода складывать сюжеты и жесты без логики. Именно так воспринимают Хармса сегодня, именно так хотели воспринимать его и мы в студенчестве. Когда всё снова, как после 1917-го, разорвалось, разлетелось и по-новому сошлось, и перемешалось. Когда жизнь в Москве стала непредсказуемой, когда привкус абсурда витал в воздухе. Эту «открытость», которую еще называют «свободой», я хорошо помню, все мы тогда были персонажами историй с открытым финалом, персонажами Хармса, у которого до последнего момента тоже бывает неясно, чем всё кончится. Мы не чувствовали страха, мы впитывали свободу. О том, что это свобода человека от страха, я не мог и подумать. Какие бы зигзаги ни делала российская история дальше, как бы ни повторяла саму себя – мне хотелось бы надеяться, что этот страх никогда не вернется. Почему? Хотя бы потому, что теперь у Хармса есть мы, читатели.

Ностальгия

Первого сентября я отвел сына в первый класс. Было свежее раннее утро: город в такие часы живет какой-то особой, новой жизнью и надеждой. Школьный двор, толчея. Море цветов. Играет какая-то старая школьная песенка. Не детская, а именно школьная: про банты и парты, которую я не слышал тысячу лет, наверное. И происходит щелчок. Вкус утреннего воздуха, шум машин и детских голосов, стриженый затылок моего сына, его какой-то по-взрослому тревожный взгляд – я оказался сразу в двух точках. Здесь, собой – папашей с фотоаппаратом, и на школьном дворе в собственном прошлом (я даже почувствовал холод на стриженом затылке). Мне удалось не просто вспомнить, а пережить ощущение этого дня, который случился со мной почти сорок лет назад. Я был в прошлом и в настоящем, то есть немного даже в будущем, ведь из моего прошлого мое настоящее выглядело, как мое будущее. Время перестало существовать, и это пронзило меня. Мне даже пришлось отойти в сторону, чтобы никто не видел, как на глаза навернулись слезы. Ведь той жизни и у меня, и у моего сына уже никогда не будет, просто ребенок пока не понимает этого. В этом и заключается ностальгия, или одна из форм ее, для которой в русском языке, к сожалению, нет слова. Каким ты был когда-то. Найти в себе этого человека. Преодолеть хотя бы на мгновение время. А музыка просто сыграла роль катализатора, это были бисквиты Пруста.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: