По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

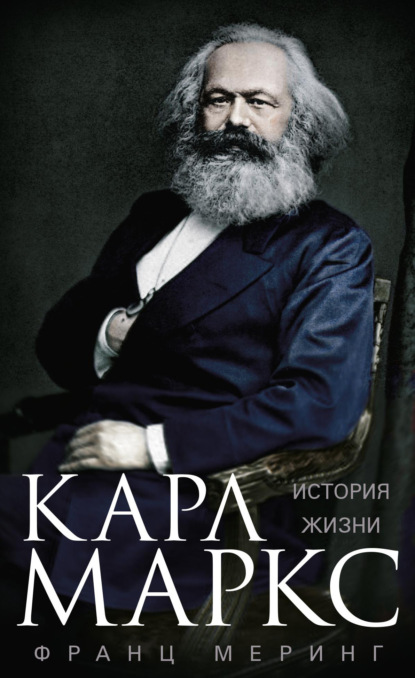

Карл Маркс. История жизни

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Париж того времени был вправе гордиться тем, что идет во главе буржуазной культуры. В Июльской революции 1830 г. французская буржуазия, после ряда мировых иллюзий и катастроф, упрочила наконец то, что начала в Великую революцию 1789 г. Ее таланты предавались покою, но в то время, когда еще далеко не было сломлено противодействие старых сил, выступили новые, и непрерывно бушевали духовные распри, как нигде в другом месте в Европе – всего менее в могильной тишине Германии.

Маркс ринулся полной грудью в эти бодрящие волны. В мае 1844 г. Руге писал Фейербаху – без намерения сказать этим нечто похвальное, что делает его свидетельство тем более достоверным, – что Маркс очень много читает и очень напряженно работает, но ничего не заканчивает, все обрывает и потом наново погружается в безбрежное море книг. Он пишет далее, что Маркс раздражителен и вспыльчив, в особенности после того, как дорабатывается до болезни и по три-четыре ночи не ложится спать. Он снова отложил критику философии Гегеля и хочет воспользоваться пребыванием в Париже, чтобы написать историю конвента. Руге говорит одобрительно об этом плане и сообщает, что Маркс собрал для своей истории много материала, установил верные исходные пункты, и это должно привести к плодотворным результатам.

Маркс не написал истории конвента, но это не опровергает показания Руге, а, напротив того, придает им еще больше достоверности. Чем глубже Маркс вникал в историческую сущность революции 1789 г., тем легче ему было отказаться от критики гегелевской философии как средства «самовразумления» относительно современных стремлений и борьбы; но тем менее мог он удовлетворяться историей конвента, который хотя и представляет собой наивысшее проявление политической энергии, политической силы и политического разума, но выказал себя бессильным по отношению к общественной анархии.

Кроме скудных упоминаний Руге, не сохранилось, к сожалению, никаких указаний на ход занятий Маркса весной и летом 1844 г. В общем, однако, легко представить себе, как эти занятия складывались. Изучение Французской революции натолкнуло Маркса на ту историческую литературу третьего сословия, которая возникла в эпоху реставрации Бурбонов. Она представлена была очень талантливыми писателями, и целью их было проследить историческое существование своего класса до XI в., чтобы изобразить историю Франции начиная со Средних веков как непрерывный ряд классовых столкновений. Этим историкам – он называет из них главным образом Гизо и Тьерри – Маркс обязан был своим знанием исторической сущности классов и классовой борьбы; с экономической анатомией этой борьбы он познакомился по сочинениям буржуазных экономистов, из которых указывает на Рикардо. Маркс сам всегда отрицал, что именно он открыл теорию классовой борьбы. Он только доказал, что существование классов связано с определенной исторической борьбой в развитии производства, что классовая борьба неминуемо приводит к диктатуре пролетариата, а эта диктатура составляет переход к уничтожению всякого классового различия и образованию общества, не разделенного на классы. Этот ход мыслей развивался у Маркса во время его парижского изгнания.

Самым блестящим и отточенным оружием, которым третье сословие боролось против господствующих классов, была в XVIII в. материалистическая философия. И ее Маркс усердно изучал во время своего парижского изгнания, не столько в том из ее двух течений, которое исходило от Декарта и уходило в естествознание, как в другом, примыкавшем к Локку и вливавшемся в общественные науки. Гельвеций и Гольбах, которые внесли материализм в теорию общественности и положили в основу своей системы естественное равенство умственных способностей всех людей, единство между успехами разума и успехами промышленности, природную склонность человека к добру, всемогущество воспитания, были тоже звездами, светившими молодому Марксу в его парижских работах. Он окрестил их учение «реальным гуманизмом» и применял то же название к философии Фейербаха, с той разницей, что материализм Гельвеция и Гольбаха сделался «социальной основой коммунизма».

Для изучения коммунизма и социализма, как Маркс возвестил уже в «Рейнской газете», в Париже представлялись самые широкие возможности. Его взорам предстала там картина почти ошеломляющего обилия мыслей и людей. Духовная атмосфера была насыщена социалистическими зародышами, и даже Journal des Dеbats, классический орган правящей денежной аристократии, получавший солидную поддержку от правительства, не имел возможности отстраниться от этого течения. Прикосновенность к нему проявлялась в этой газете, правда, лишь в печатании якобы социалистических бульварных романов Эжена Сю. Противоположный полюс представляли такие гениальные мыслители, как Леру, уже порожденный пролетариатом. Между ними стояли обломки сенсимонистов и деятельная секта фурьеристов во главе с Консидераном, имевшая свой орган в Мирной Демократии, христианские социалисты, как, например, католический священник Ламенэ или бывший карбонарий Бушэ, мелкобуржуазные социалисты, Сисмонди, Бюре, Пэкэр, Видаль, а затем игравшая не последнюю роль изящная литература; во многих выдающихся произведениях того времени, в песнях Беранже, в романах Жорж Санд, переливаются социалистические светотени.

Особенность всех этих реформаторов заключалась в том, что они рассчитывали на почитание и благоволение имущих классов и хотели путем мирной пропаганды убедить их в необходимости общественных реформ или переворотов. Социалистические системы порождены были разочарованиями Великой революции, но проповедники их отказывались идти той политической дорогой, которая привела к этим разочарованиям. Нужно было помочь страдающим массам, не умеющим постоять за себя. Рабочие восстания тридцатых годов потерпели поражения, и действительно, их решительнейшие вожди, такие люди, как Барбес и Бланки, не имели выработанной социалистической системы и не знали определенных практических путей к перевороту.

Но рабочее движение разрасталось тем сильнее, и Гейне провидящим взором поэта определил следующими словами порожденную такими условиями проблему: «Коммунисты единственная партия во Франции, которая заслуживает серьезного внимания. Я бы требовал такого же внимания к обломкам сенсимонизма, приверженцы которого все еще живы под разными вывесками, а также к фурьеристам, которые еще проявляют большую бодрость и энергию; но эти почтенные господа движимы только словами, и социальный вопрос для них только вопрос, только традиционное понятие. Ими не владеет демоническая сила необходимости; они – не те предопределенные слуги, при посредстве которых высшая мировая воля осуществляет свои необъятные решения. Рано или поздно рассеявшаяся семья сенсимонистов и весь генеральный штаб фурьеристов перейдут к растущему войску коммунизма, произнесут созидательное слово для определения неоформленной потребности и сыграют как бы роль отцов церкви». Так писал Гейне 15 июня 1843 г., не и прошло года, как явился в Париж человек, который выполнил то, что Гейне требовал на своем поэтическом языке от сенсимонистов и фурьеристов, то есть принес созидательное слово для определения неоформленной потребности.

Вероятно, еще в пределах Германии и рассуждая еще с философской точки зрения, Маркс высказался против организации будущего, против решения вопросов раз навсегда, против водружения догматического знамени и опровергал ярых социалистов, утверждавших, что совершенно недостойно заниматься политическими вопросами. Он доказывал, что недостаточно, чтобы мысль устремлялась к действительности, а необходимо, чтобы и действительность шла к мысли, и это поставленное им условие осуществилось. После того как было подавлено последнее рабочее восстание в 1839 г., рабочее движение и социализм стали сближаться в трех направлениях.

Прежде всего в демократически-социальной партии. С социализмом дело в ней обстояло довольно слабо, ибо она составилась из мелкобуржуазных и пролетарских элементов; лозунги, стоявшие на ее знамени, организация труда и право на труд были мелкобуржуазные утопии, которые нельзя было осуществить в капиталистическом обществе. В нем труд организован так, как этого требуют условия существования капиталистического общества, то есть в виде наемного труда; он необходимая предпосылка для капитала и уничтожится только с уничтожением капитализма. Точно так же обстоит дело с правом на труд. Оно может осуществиться только при общности владения орудиями производства, то есть путем уничтожения буржуазного общества, а главари партии, Луи Блан, Ледрю Ролен, Фердинанд Флокон, торжественно отказались подрубать корни буржуазного строя. Они не хотели быть ни коммунистами, ни социалистами.

Но при всей утопичности социальных целей этой партии она все же знаменовала собой решительный шаг вперед, благодаря тому что ступила на политический путь. Она заявила, что никакая социальная реформа не мыслима без политических реформ; завоевание политической власти – единственный рычаг для спасения страдающих масс. Она требовала общего избирательного права, и это требование встретило живой отголосок в пролетариате; он устал от заговоров и мятежей и искал более действительного оружия для своей классовой борьбы.

Еще большие толпы объединились вокруг знамени рабочего коммунизма, поднятого Кабэ. Он был первоначально якобинцем, но путем литературы, главным образом под влиянием «Утопии» Томаса Мора, перешел к коммунизму. Он исповедовал коммунизм столь же открыто, как его отрицала социальная демократическая партия, но сходился с нею в том, что признавал политическую демократию необходимой переходной стадией. Благодаря этому «Путешествие в Икарию», в котором Кабэ пытался обрисовать общество будущего, сделалось несравненно популярнее гениальных фантазий Фурье о будущем, хотя в остальном книга Кабэ несравнима с ними при узости своих построений.

Наконец пришло время, когда раздались звонкие голоса из лона пролетариата и ясно возвестили о том, что класс этот начинал достигать зрелости. Маркс знал Леру и Прудона, которые, как наборщики, принадлежали оба к рабочему классу, еще по «Рейнской газете» и обещал тогда основательно изучить их произведения. Последние его особенно интересовали ввиду того, что Леру и Прудон старались связать свои теории с немецкой философией, причем обнаруживали оба большое непонимание ее. О Прудоне Маркс сам свидетельствовал, что просвещал его относительно гегелевской философии во время их длинных бесед, часто просиживая с ним целые ночи. Они сошлись с тем, чтобы вскоре после того вновь разойтись; но после смерти Прудона Маркс охотно признавал, что первое выступление Прудона было мощным толчком, и сам он, несомненно, почувствовал этот толчок на себе. Первое произведение Прудона, в котором автор, отказавшись от всяких утопий, называл частную собственность причиной всех общественных зол и подверг ее основательной и беспощадной критике, Маркс считал первым научным манифестом современного пролетариата.

Все эти направления подготовили путь к слиянию рабочего движения с социализмом; но так как многое в них противоречило одно другому, то каждое после первых шагов наталкивалось на новые противоречия. Марксу прежде всего важно было после изучения социализма перейти к изучению пролетариата. В июле 1844 г. Руге писал одному общему их другу в Германии: «Маркс погрузился в здешний немецкий коммунизм – конечно, только в смысле непосредственного общения с представителями его, ибо немыслимо, чтобы он приписывал политическое значение этому жалкому движению. Такую маленькую рану, какую ей могут нанести мастеровые, да еще вот здешние завоеванные полтора человека, Германия перенесет, даже не тратясь на лечение». Вскоре, однако, Руге понял, почему Маркс придавал такое большое значение начинаниям полутора мастеровых.

«Форвертс» и высылка

О личной жизни Маркса во время парижского изгнания имеется лишь очень немного сведений. Жена его родила первую дочку и уехала на родину показать ее родным. С друзьями в Кёльне продолжались прежние отношения; они прислали тысячу талеров, и благодаря этому парижский год сделался столь плодотворным для Маркса.

Маркс состоял в близких сношениях с Генрихом Гейне и отчасти благодаря ему 1844 г. ознаменовал собой вершину в творческой жизни поэта. Маркс был одним из восприемников от купели «Зимней сказки» и «Песни ткачей», а также бессмертных сатир на германских тиранов. Он был дружен с поэтом всего несколько месяцев, но остался верен ему, даже когда возмущение филистеров обрушилось на Гейне еще в большей степени, чем на Гервега. Маркс даже великодушно молчал, когда Гейне, уже во время своей болезни, наперекор истине, призвал его в свидетели невинности той пенсии, которую ему выплачивало министерство Гизо. Маркс, еще почти мальчиком, тщетно стремился к поэтическим лаврам; он сохранил поэтому навсегда живые симпатии к поэтам и снисходительно относился к их маленьким слабостям. Он считал, что поэты чудаки, которым нужно предоставить идти собственными путями, и что к ним нельзя прилагать мерку обыкновенных или даже необыкновенных людей. Их нужно задабривать лестью для того, чтобы они пели, и нельзя подступать к ним с резкой критикой.

В Гейне Маркс видел к тому же не только поэта, но и борца. Спор между Берне и Гейне сделался в то время своего рода пробным камнем воззрений, и Маркс стал решительно на сторону Гейне. По мнению Маркса, в немецкой литературе никогда не было примера такого дурацкого отношения, какое обнаружили христианско-германские ослы к сочинению Гейне о Берне, хотя ослов было достаточно во все времена. Шум, поднятый по поводу якобы предательства Гейне, повлиял даже на Энгельса и Лассаля, правда, в их очень молодые годы, но никогда не смущал Маркса. «Нам нужно немного знаков, чтобы понять друг друга», – писал ему однажды Гейне, извиняясь за «каракули» своего письма, и слова эти имеют более глубокое значение, чем непосредственный смысл, в котором они были сказаны.

Маркс сидел еще на школьной скамье, когда Гейне сказал уже в 1834 г., что «свободолюбивый дух» нашей классической литературы проявляется «гораздо менее в среде ученых, поэтов и литераторов», чем в «огромной активной массе, среди ремесленников и промышленников». Десять лет спустя, в то время, когда Маркс жил в Париже, Гейне открыл, что «во главе пролетариев, в их борьбе против существующего, стоят самые передовые умы и большие философы». Чтобы вполне оценить свободу и твердость этого суждения, нужно помнить, что Гейне в то же время язвительно высмеивал нескончаемую болтовню в маленьких эмигрантских конвентиках, в которых Берне играл роль великого ненавистника тиранов. Гейне понял, что совсем иное дело, общается ли Берне или Маркс с «полутора мастеровыми».

С Марксом Гейне объединял дух немецкой философии и дух французского социализма, коренная ненависть к христианско-германскому тунеядству, к ложному тевтонству, которое в своих радикальных лозунгах перекраивало на несколько более современный лад костюм старой немецкой глупости. Масманы и Венеди, которых обессмертила сатира Гейне, шли все же по следам Берне, хотя он и стоял многим выше их по уму и остроумию. Берне был чужд искусству и философии, судя по его же часто приводимым словам, что Гёте – холоп в стихах, а Гегель – холоп в прозе; но, порвав с великими традициями немецкой истории, Берне не вступил в духовное родство с новыми силами западноевропейской культуры.

Гейне, напротив того, не мог отказаться от Гёте и Гегеля, ибо это значило отказаться от самого себя, и вместе с тем с пламенной жаждой погрузился в французский социализм, как в новый источник духовной жизни. Его произведения сохраняют неувядаемую жизнь; они возбуждают гнев внуков, как возбуждали гнев дедов, в то время как сочинения Берне забыты, и виной этому не столько «мелкая рысь» их стиля, как самое их содержание.

Маркс, по его собственным словам, все же не предполагал в Берне такого безвкусия и мелочности, какие он обнаружил в сплетнях, распространяемых им исподтишка про Гейне, когда они еще стояли плечом к плечу; литературные наследники Берне имели глупость огласить эти сплетни, найдя их в бумагах, оставшихся после смерти Берне. И все же Маркс не усомнился бы в бесспорной честности сплетника, если бы выполнил свое намерение и высказался об этом споре в печати. В общественной жизни нет худших иезуитов, чем ограниченные радикалы, исповедующие букву учения. Завернувшись в потертый плащ своей добродетели, они не останавливаются ни перед какими наветами на людей утонченного и свободного ума, которым дано постигнуть более глубоко соотношения жизни. Маркс был всегда на стороне последних, тем более что хорошо знал по собственному опыту породу добродетельных людей.

В позднейшие годы Маркс рассказывал о «русских аристократах», которые носили его на руках во время его парижского изгнания, причем, правда, прибавлял, что это не имеет большой цены. Он пояснял, что русские аристократы учатся в немецких университетах и проводят юношеские годы в Париже. Они всегда жадно хватаются за все самое крайнее в западной жизни, что, однако, не мешает им превращаться в негодяев, как только они поступают на государственную службу. По-видимому, эти слова Маркса относились к некоему графу Толстому, шпиону на службе русского правительства, или к кому-нибудь другому; но он, во всяком случае, не имел в виду и не мог иметь в виду, говоря это, того русского аристократа, на духовное развитие которого имел большое влияние, – то есть Михаила Бакунина. Влияние Маркса Бакунин признавал даже тогда, когда их пути далеко разошлись. И в споре между Марксом и Руге Бакунин стал решительно на сторону Маркса против Руге, который до того был защитником Бакунина.

Спор этот снова вспыхнул летом 1844 г., и на сей раз открыто. В Париже с января 1844 г. стал выходить два раза в неделю «Форвертс», основанный далеко не с возвышенными целями. Издателем был некий Генрих Бернштейн, занимавшийся театральными и иными рекламными делами. Газета служила его коммерческим интересам и существовала на щедрую подачку от композитора Мейербера; из сочинений Гейне известно, что этот королевско-прусский генеральный директор музыки, живший преимущественно в Париже, был помешан на широкой рекламе и к тому же, вероятно, нуждался в ней. Как практичный делец, Бернштейн нацепил на «Форвертс» патриотический плащ и пригласил в редакторы газеты Адальберта фон Бориштедта, бывшего прусского офицера, который сделался всеобщим агентом, был «поверенным» Меттерниха и в то же время получал деньги от берлинского правительства. И действительно, «Немецко-французские ежегодники» встречены были при их появлении ругательным салютом «Форвертса», причем нелепость ругани, быть может, даже превосходила ее грубость.

При всем том, однако, дела не налаживались. В интересах целой фабрики переводов, устроенной Бернштейном для того, чтобы с невообразимой быстротой сплавлять новые пьесы французских театров немецким театральным дирекциям, ему нужно было вытеснить драматургов молодой Германии. Чтобы влиять в этом смысле на филистеров, которых обуяли мятежные настроения, Бернштейн вынужден был лопотать что-то про «умеренный прогресс» и отказаться от «крайностей» не только в левом, но и в правом направлении. В том же духе должен был действовать и Борнштедт для того, чтобы не отпугнуть эмигрантские кружки; общаться же с ними, не навлекая на себя подозрений, было условием оплаты его жалованья за его предательство. Но прусское правительство было так слепо, что не понимало условий своего собственного государственного спасения; оно запретило «Форвертс» в своих пределах, после чего и другие немецкие правительства последовали его примеру.

Борнштедт отказался в начале мая от редакторства, считая положение газеты безнадежным; но Бернштейн все же не отчаивался. Ему нужно было так или иначе обделывать свои дела, и он решил, с хладнокровием пронырливого спекулянта, что ввиду запрещения «Форвертса» в Пруссии необходимо придать газете всю пряность запрещенного издания; тогда прусскому филистеру интересно будет добывать его окольными путями. Бернштейн обрадовался поэтому, когда пламенный юный Бернайс предложил ему для «Форвертса» очень острую статью, и после краткой перепалки Бернайс сделался редактором газеты, заменив Борнштедта. После того к «Фарвертсу» примкнули еще некоторые эмигранты, ввиду отсутствия всякого другого органа; но они стояли вне всякой зависимости от редакции и отвечали каждый сам за себя.

Одним из первых был Руге. Он тоже затеял сначала перепалку за своей подписью с Бернштейном, причем даже, как будто еще вполне соглашаясь с Марксом, защищал его статьи в «Немецко-французских ежегодниках». Несколько месяцев спустя он напечатал еще две статьи, несколько коротких заметок о прусской политике и длинную статью со сплетнями о «пьянице короле», «хромой королеве», об их «чисто духовном браке» и т. д. Обе статьи напечатаны были уже не под его именем, а за подписью Пруссак, что давало повод приписать авторство статей Марксу. Руге сам был гласный дрезденской городской думы и числился, как таковой, в списках саксонского посольства в Париже. Бернайс был баварец из Пфальца, а Бернштейн – уроженец Гамбурга; он жил впоследствии подолгу в Австрии, но никогда не в Пруссии.

Теперь трудно установить, с какой целью Руге подписал свои статьи псевдонимом, наводившим на ложный след. Тем временем, как видно из его писем к друзьям и родным, он договорился до бешеной ненависти к Марксу, называл его «низким человеком», «наглым жидом»; неопровержимо также, что два года спустя он написал кающееся прошение прусскому министру внутренних дел и выдал в этом прошении своих товарищей по парижскому изгнанию, свалив на плечи этих «ужасных молодых людей» свои собственные прегрешения в «Форвертсе». Возможно, однако, что Руге приписал свои статьи уроженцу Пруссии с тем, чтобы придать больше веса статьям, в которых речь шла о прусской политике. Но в таком случае он поступил крайне легкомысленно, и вполне понятно, что Маркс поспешил отразить удар мнимого «Пруссака».

Сделал он это, конечно, достойным его образом. Он воспользовался несколькими якобы фактическими замечаниями Руге о прусской политике и, чтобы отмести от себя всю статью со сплетнями о прусской династии, прибавил к своему возражению следующее подстрочное примечание: «Особые причины побуждают меня заявить, что эта статья первая, отданная мною „Форвертс“». Она была к тому же и последней.

По существу дело касалось восстания ткачей в Силезии в 1844 году. Руге не придавал ему значения, так как в нем не было политической души, а, по его мнению, социальная революция невозможна без политической души. То, что Маркс ему возражал, он уже, в сущности, высказал в статье по еврейскому вопросу. Политическая власть не может исцелить никакое общественное зло, ибо государство бессильно устранить обстоятельства, результатом которых оно само является. Маркс резко ополчился против утопизма, говоря, что социализм нельзя осуществить без революции, но столь же резко нападал и на бланкизм; он доказывал, что политический разум обманывает социальный инстинкт, когда пытается продвинуться вперед маленькими бесполезными толчками. Маркс разъяснил сущность революции с эпиграмматической меткостью. «Каждая революция, – говорит он, – уничтожает старое общество, и постольку она социальная. Каждая революция свергает старую власть, и постольку она политическая». Социальная революция с политической душой, каковой требует Руге, бессмысленна, но разумна политическая революция с социальной душой. Революция вообще, то есть свержение существующей власти и уничтожение старых условий, политический акт. Социализм нуждается в этом политическом акте, поскольку он нуждается в разрушении и уничтожении. Но когда начинается его созидающая деятельность, когда выступает его самоцель, его душа, социализм отбрасывает свою политическую оболочку.

Если Маркс примыкал этими мыслями к своей статье по еврейскому вопросу, то силезское восстание ткачей быстро подтвердило его слова о вялости классовой борьбы в Германии. В «Кёльнской газете», говорил он, теперь больше коммунизма, чем прежде в «Рейнской», как писал ему его приятель Юнг из Кёльна. «Кёльнская газета» открыла подписку в пользу семей павших или захваченных ткачей; для той же цели собрано было сто талеров у высших чиновников и самых богатых купцов города на прощальном обеде в честь правительственного президента; вся буржуазия проявляет участие к опасным мятежникам; «то, что у вас немного месяцев тому назад считалось смелой и совершенно новой постановкой вопроса, превратилось уже почти в бесспорность общего места». Маркс указывал на общее участие к ткачам, видя в этом довод против пренебрежительного отношения к восстанию со стороны Руге; но его все же не обманывало «слабое противодействие буржуазии социальным устремлениям и идеям». Он предвидел, что рабочее движение задушит внутренние политические столкновения и рознь в господствующих классах и обратит на себя всю вражду в области политики, когда обретет решительную власть. Маркс раскрыл глубочайшую разницу между буржуазной и пролетарской эмансипацией, доказав, что первая продукт общественного благополучия, вторая – общественной нужды. Оторванность от политической государственности – истинная причина буржуазной революции, оторванность от человеческой сущности, от истинной общей сущности человека – причина революции пролетарской. Насколько оторванность от человеческой сущности безусловно общее, невыносимее, страшнее, насколько она связана с большими противоречиями, чем оторванность от политической государственности, настолько и уничтожение ее, даже в таком частичном случае, как силезское восстание ткачей, тем более необъятно, чем человек беспредельнее гражданина, и человеческая жизнь более всеобъятна, чем жизнь политическая.

Отсюда следует, что Маркс совершенно иначе судил об этом восстании, нежели Руге. «Вспомним прежде всего песню ткачей, этот смелый лозунг борьбы; пролетариат метко, беспощадно и мощно провозглашает в ней свою противоположность обществу, основанному на частной собственности. Силезское восстание началось как раз с того, чем кончались восстания французские и английские: с сознания пролетариатом своей сущности; это превосходство сказалось в самом способе действия. Уничтожали не только машины, этих соперников рабочего, но и торговые книги – знаки собственности; и в то время, как все другие движения обращены были прежде всего против хозяев предприятий, то есть против видимого врага, это движение обратилось также против банкира – скрытого врага. И наконец, ни одно английское рабочее восстание не было проведено с таким мужеством, с такой рассудительностью и выдержкой, как это».

В связи с силезским бунтом Маркс напоминает о гениальных произведениях Вейтлинга, который в теоретическом отношении иногда шел дальше Прудона, хотя и уступал ему в выполнении. «Разве у буржуазии, включая ее философов и ученых, есть нечто равное „Гарантиям гармонии и свободы“ Вейтлинга по вопросу об эмансипации буржуазии, то есть политической эмансипации? Если сравнить сухую боязливую посредственность немецкой политической литературы с этим широким по своему захвату и блестящим литературным выступлением немецких рабочих, если сравнить исполинские детские сапоги пролетариата со стоптанными карликовыми политическими сапогами немецкой буржуазии, то можно предсказать немецкой золушке, что она достигнет гигантского роста». Маркс называет немецкий пролетариат теоретиком европейского пролетариата, английский пролетариат его национальным экономом, а французский – политиком.

То, что Маркс говорил о произведениях Вейтлинга, подтвердилось суждением потомства. Они были гениальны для своего времени, тем более гениальны, что немецкий портняжный подмастерье – до Луи Блана, Кабэ и Прудона и гораздо более действенно, чем они, – подготовил соглашение между рабочим движением и социализмом. Более странно то, что Маркс говорит об историческом значении силезского рабочего восстания. Он приписывает ему стремления, наверное совершенно чуждые ему. По-видимому, Руге вернее оценил мятеж ткачей, увидев в нем только голодный бунт, лишенный более глубокого значения. Все же, как и в прежнем их споре о Гервеге, в этом случае еще ярче сказалось, что вина филистеров перед гениями заключается в том, что они правы. И в конце концов великое сердце побеждает мелкий ум.

«Полтора подмастерья», на которых Руге презрительно смотрел сверху вниз, в противоположность Марксу, усердно их изучавшему, образовали Союз справедливых; он разросся в тридцатых годах, примкнув к французским тайным союзам, и был разгромлен вместе с ними в 1839 г. Но это послужило ему на пользу в том отношении, что распавшиеся элементы не только вновь соединились в своем старом центре – Париже, но и перенесли союз в Англию и Швейцарию. Свобода союзов и собраний открывала ему там большую возможность развития, и новые побеги развились более сильными, чем старый ствол. Руководителем парижской организации был Герман Эвербек из Данцига; он перевел «Утопию» Кабэ на немецкий язык и сам подпал под влияние морализирующего утопизма Кабэ. Гораздо выше его по духу был Вейтлинг, который вел агитацию в Швейцарии, а в смысле по крайней мере революционной решимости Эвербека превосходили и лондонские вожди союза, часовщик Иосиф Молль, сапожник Гейнрих Бауэр и Карл Шапер; последний был студент, изучал лесоводство, а потом пробивался в жизни то наборщиком, то преподавателем языков.

О «внушительном впечатлении», которое производили эти «три настоящих человека», Маркс, вероятно, впервые услышал от Фридриха Энгельса, посетившего его в сентябре 1844 г. проездом через Париж. Они тогда видались в течение десяти дней, и при этом вполне подтвердилась общность взглядов, которая сказывалась уже в их статьях в «Немецко-французских ежегодниках»). Против их воззрений высказался тем временем их старый друг Бруно Бауэр в основанном им литературном журнале; Маркс и Энгельс узнали об его отзыве во время совместного пребывания в Париже. Они сразу решили ответить ему, и Энгельс тотчас же написал то, что хотел сказать. Маркс же, по своему обыкновению, глубже вникнул в вопрос, чем предполагалось сначала, и, работая очень напряженно, написал в течение последующих месяцев двадцать печатных листов; он закончил работу в январе 1845 г., когда закончилось и его пребывание в Париже.

Сделавшись редактором «Форвертса», Бернайс очень резко ополчился против «христианско-германских простаков» в Берлине и не стеснялся также по части «оскорблений величеств». Гейне в особенности спускал одну за другой свои зажигательные стрелы против «нового Александра» в берлинском замке. Легитимная королевская власть обратилась тогда к полицейскому начальству незаконного французского буржуазного королевства с просьбой принять решительные меры против «Форвертса». Но Гизо уклонялся от этого требования. При всей своей реакционности он был образованный человек и знал к тому же, какую доставит радость отечественной оппозиции, если выступит сыщиком прусского деспота. Он сделался несколько податливее, когда «Форвертс» напечатал «возмутительную статью» о покушении бургомистра Чеха на Фридриха Вильгельма IV. После совещания в совете министров Гизо изъявил готовность принять меры против «Форвертса», и даже меры двоякого рода: исправительно-полицейские, накладывавшие взыскание на ответственного редактора за невнесение залога, а затем в уголовном порядке, путем привлечения редактора к суду присяжных за подстрекательство к убийству короля.

Первое предложение было принято в Берлине, но оно ни к чему не привело: Бернайса приговорили к двум месяцам тюрьмы и штрафу в триста франков за невнесение требуемого законом залога; но «Форвертс» тотчас же заявил, что будет выходить в виде ежемесячника, для чего не требуется залога. А второе предложение Гизо в Берлине решительно отвергли, опасаясь, и не без основания, что парижский суд присяжных не захочет насиловать свою совесть ради прусского короля. Тогда к Гизо стали снова приставать, чтобы он выслал из Парижа редакторов и сотрудников «Форвертса».

После долгих переговоров французский министр уступил наконец давлению, которое оказывали на него. Случилось это, как тогда предполагали и как это повторил Энгельс в своем надгробном слове Марксу, при очень некрасивом посредничестве Александра фон Гумбольда, который приходился шурином прусскому министру иностранных дел. В недавнее время были сделаны попытки очистить память Гумбольда на том основании, что в прусских архивах нет ничего, подтверждающего его вину. Но это, конечно, ничего не опровергает; документы по этому печальному делу сохранились лишь в очень неполном виде, а кроме того, такие сделки никогда не делаются письменно. То, что почерпнуто действительно нового из архивов, доказывает скорее, что решительное действие разыгралось за кулисами. В Берлине были более всего взбешены против Гейне, который напечатал в «Форвертсе» одиннадцать самых резких своих сатир против прусской внутренней политики и против короля. Но с другой стороны, вопрос о Гейне был для Гизо самым неприятным во всем этом щекотливом деле. Гейне был поэт с европейским именем и считался у французов почти национальным поэтом.

Об этом главнейшем преткновении – ввиду неудобства для Гизо говорить о нем самом – напела, вероятно, какая-нибудь птица на ухо прусскому посланнику в Париже. 4 октября посланник внезапно послал донесение в Берлин, что Гейне, напечатавший будто бы только два стихотворения в «Форвертсе», едва ли был членом редакции. И смысл этого донесения был понят в Берлине.

Гейне поэтому не тронули; но целый ряд других эмигрантов, писавших в «Форвертсе» или подозреваемых в сотрудничестве, получили 11 января 1845 г. предписание покинуть пределы Франции. В число высланных вошли Маркс, Руге, Бакунин, Бернштейн и Бернайс. Часть их спаслась от высылки: Бернштейн тем, что отказался от издания «Форвертса»; Руге тем, что износил сапоги, бегая к саксонскому посланнику и к французским депутатам, чтобы доказать им, что он верноподданный гражданин своего государства. Маркс, конечно, никаких таких шагов не предпринимал и переселился в Брюссель.

Его парижское изгнание длилось немногим более года, но это была самая значительная пора его годов учения и скитаний. Год этот обогатил его впечатлениями и опытом и, главное, дал ему товарища по оружию, в каковом он, чем далее, тем больше, нуждался для того, чтобы свершить великое дело своей жизни.

Глава 4. Фридрих Энгельс

Контора и казарма

Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 г. в Бармене. Так же как Маркс, он не из родительского дома вынес свои революционные взгляды, и тоже, как Маркса, не личная нужда, а возвышенный ум толкнул его на революционный путь. Отец его, состоятельный фабрикант, был консерватор, а также приверженец церкви, и в религиозном отношении Энгельсу пришлось больше преодолеть, чем Марксу.

Энгельс учился в гимназии в Эльберфельде, но выступил за год до окончательных экзаменов и посвятил себя торговому делу. Подобно Фрейлиграду, Энгельс сделался хорошим купцом, хотя у него никогда не лежало сердце к «проклятой коммерции». Личность его впервые обрисовывается в письмах, которые он писал восемнадцатилетним юношей, учеником в конторе консула Лейпольда в Бремене, братьям Гребер; они были его товарищи по гимназии и поступили на богословский факультет. В этих письмах мало говорится о торговле и торговых делах, кроме как, например, в таком тоне: «Дано у нас в конторе, когда голова не трещала с похмелья». Энгельс любил выпить в веселой компании уже в юные года, как потом и в старости; и, хотя он не предавался грезам, как Гауф, в бременском пивном погребе городской ратуши и не воспевал его, как Гейне, но со здоровым юмором рассказывал о «здоровой попойке» в этих стенах, освященных славными преданиями.

Подобно Марксу, Энгельс пробовал свои силы прежде всего на поэтическом поприще, но, как и Маркс, очень скоро убедился, что не пожнет лавров на этом пути. В письме, помеченном 17 сентября 1838 г., то есть когда ему еще не исполнилось восемнадцати лет, Энгельс сообщает, что отрешился от веры в свое поэтическое призвание под влиянием гётевских советов «молодым поэтам». Он имеет при этом в виду две небольшие статьи Гёте, в которых великий старец доказывает, что немецкий язык достиг чрезвычайно высокой ступени развития, и поэтому каждому дано изменяться не без приятности в стихах; не следует, однако, придавать этому большое значение.

Гёте заканчивает свои советы четверостишием:

Каждый юноша пусть знает:

Там, где ум и дух высок,

Муза лишь сопровождает,