По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

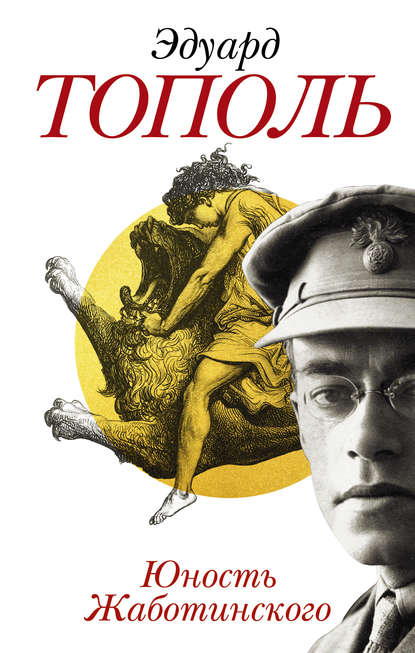

Юность Жаботинского

Год написания книги

1997

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– А если я напишу то, что сегодня сказал, – нетерпеливо перебил Жаботинский. – Напечатаете?

– Пока что я печатал все, что вы писали, – спокойно произнес Хейфец, но тут же предусмотрительно добавил: – Если цензор разрешит… – и повернулся к Чуковскому: – Вы тоже читали Пинскера?

– Я? Н-нет… – смешался Корней.

– До завтра, коллеги. Приятного вечера, – и Хейфец с достоинством направился из Виноградного зала в передний, парадный по имени Золотой.

– Кто такой Пинскер? – нетерпеливо спросил Корней у Владимира.

– Гений, – вместо Жаботинского тут же ответил Трецек.

А Жаботинский пояснил своему школьному другу:

– Двадцать лет назад Иегуда Пинскер, наш одесский врач, первый, еще до Теодора Герцля, написал, что никакое равноправие с вами нам тут не поможет, и нечего нам тут побираться и ждать прихода Мессии. Домой нам пора, в Палестину…

Как сказали бы сегодня, это было «пунктом» Жаботинского чуть ли не с детства. Хотя открытого уличного антисемитизма ему испытать не пришлось, но в 1887 году – именно тогда, когда Володе Жаботинскому пришла пора идти в школу – распоряжением Министерства просвещения Российской империи была введена десятипроцентная норма для евреев в казенных учебных заведениях. То есть закон, по которому в эти заведения принимали только одного еврея на девять христиан. И теперь поступить удавалось лишь вундеркиндам или тем, чьи родители давали солидную взятку учителям. Жаботинский четырежды держал экзамен в гимназию, в реальное училище и в коммерческое училище – и проваливался. А если точнее – был провален. Однажды, придя домой после очередного фиаско, он спросил у матери: «Мама, а у нас будет свое государство?» «Конечно, будет, дурачок!» – любя своего сына, легко пообещала мать. Но есть в детском сердце мечты и зарубки, которые не забываются всю жизнь. Зарубки психологи называют «детскими травмами». А мечты? Ромен Гари, русский еврей и французский писатель, сказал, что «душа ребенка навсегда впитывает преподанные ему уроки». Жаботинский до четырех лет был баловнем богатого отца, любящей матери и старшей сестры. А после смерти отца они враз оказались на дне, в нищете. И хотя с пятого раза он таки поступил в гимназию, но и ему не раз приходилось слышать: «Помни, что ты еврей, и будь тише воды»…

Да, возможно, для тех, кто рожден в рабстве, рабство выглядит естественно, врожденно. Но, как теперь установлено, личность или конкретно интеллект + характер у нас формируется до трех лет. А потом как ни гните великую личность, как ни гнобите, она вырвется из-под гнета, как стальная пружина…

Из-под гнета антисемитского царского режима Володя Жаботинский вырвался в семнадцать лет, уехав в Европу корреспондентом «Одесского вестника». «Я проехал через Подолию и Галицию, третьим классом разумеется, – вспоминает он в “Повести моих дней”. – Поезд полз, словно черепаха, останавливаясь во всех местечках. На всех станциях, днем и ночью, в вагон входили евреи, на перегонах между Раздельной и Веной количество слышанного на языке идиш было больше, чем за все прошлые годы моей жизни. Не все я понимал, но впечатление было сильным и горестным. В поезде я впервые соприкоснулся с гетто, своими глазами увидел его ветхость и упадок, услышал его рабский юмор, который довольствовался вышучиванием ненавистного врага вместо бунта… Я склонял голову и молча вопрошал себя: и это наш народ?.. Впечатления от поездки через Галицию проникли в самую глубь моей души!»

Став поначалу студентом Бернского университета, он на первой же студенческой тусовке выплеснул все, что накопилось в душе и на сердце, он сказал: «Не знаю, социалист ли я, ибо я еще не познакомился как следует с этим учением, но то, что я сионист, – несомненно. Ибо еврейский народ очень скверный народ, соседи ненавидят его – и поделом, изгнание его ожидает, Варфоломеевская ночь, и его единственное спасение в безостаточном переселении в Палестину».

Тогда это был просто выплеск и «крик души» против рабского долготерпения и униженности евреев, но после Берна были Римский университет и два с лишним года свободной жизни в Италии, они выветрили из его души все микробы российского гетто, освободили от пут русской крепостнической психологии, сделали стопроцентным итальянцем и европейцем, и теперь, в Одессе, во дворце князей Гагариных, он высказал своим соплеменникам то, что проверил личным опытом: только переселение на свободу спасет евреев от морального распада и измельчания.

Но еврейская публика «Литературки», удобно обжившаяся в сытом одесском галуте[4 - Галут – еврейская диаспора.], проходила мимо Жаботинского с демонстративным отвращением, а кто-то на ходу даже громко сказал: «Он просто зоологический антисемит!» И только толстый подвыпивший оперный певец в расшитой украинской рубашке, раскинув руки, вдруг радостно подошел к Владимиру и хмельно обнял его:

– Я спивун. Брат мий Алталена! Цэж вы у саму печенку их цапнули! Водой нас тэпэр не разольеш!..

Выпятив нижнюю губу, Владимир отстранил певца, а проходивший мимо элегантный господин с черными усиками вдруг остановился и сказал:

– Мсье Жаботинский, зачем вы метаете горох об стенку? Вы толкуете, что мы наследники Маккаби. А мы уже не те евреи. Мы даже не люди. Мы портные.

– Тем паче нам пора в Эрец-Исраэль, – резко отбрил его Жаботинский.

– Полностью с вами согласен, – произнес господин с усиками и протянул свою визитную карточку. – Я Шломо Зальцман из «Союза одесских домовладельцев». Надеюсь, мы еще увидимся.

Жабо мельком глянул на карточку, там не было никакого «Шломо», а стояло «С. Д. Зальцман» и трехзначный номер телефона.

Трецек тем временем за руку поздоровался с проходившим мимо рыжим молодым русским, на которого во время своей пылкой речи показывал Жаботинский, и пояснил, когда тот ушел:

– Помощник прокурора, далеко пойдет…

– Полундра! – вдруг тихо сказал Жаботинскому Чуковский. – К тебе идут! – И локтем толкнул Трецека: – Пошли отсюда…

Действительно, рыжая Маруся, прекрасная и сдобная, как свежая субботняя хала из лучшей одесской пекарни братьев Крахмальниковых, таща за рукав свою мать, уже вела ее к Жаботинскому.

Он даже не понял, как это произошло: при приближении Маруси его живот похолодел и прилип к ребрам, а сердце подпрыгнуло в горло, и дыхание остановилось.

Между тем Маруся, весело и дерзко глядя ему в глаза своими инопланетными серо-зелеными омутами, сказала, подведя свою мать чуть ли не вплотную к нему:

– Эта женщина – ваша читательница и хочет с вами познакомиться, но робеет: Анна Михайловна Мильгром.

– Оч-чень приятно… – замороженно произнес Владимир.

Тут Анна Михайловна протянула ему руку, а Маруся продолжила с насмешливой улыбкой:

– Между прочим, мне и самой надо представиться: я ее дочь. Но она в этом не виновата, – и, повернувшись к матери: – Мам, веди себя как следует.

И – ушла в толчею публики на танцевальном полу.

– Пошла выбирать себе кавалера… – глядя ей вслед, вздохнула Анна Михайловна.

Не в силах оторвать взгляда от Марусиной фигуры, Владимир, чувствуя, как гулко ожило сердце, всё-таки заставил себя вымолвить:

– Каажется… по этикету это делается наоборот…

– Закон не про нее писан, – улыбнулась Анна Михайловна, она оказалась еще моложавей, чем виделась Жаботинскому издали, и с удивительно добрыми глазами. – Впрочем, извиняюсь за выходку дочери… – И услышав, как в конце зала небольшой оркестр вступил новомодным аргентинским танго, закончила: – А вообще, вам не до старух, вы хотите танцевать.

– Напротив, Анна Михайловна, – справившись с дыханием, возразил Жаботинский, почему-то рядом с этой женщиной он сразу почувствовал облегчение, словно его из ледяной проруби спасли и тут же напоили горячим чаем. – В гимназии учитель танцев прогнал меня из класса – я никак не мог постичь разницу между кадрилью и вальсом в три па…

Вдвоем они присели на угловой диван за фикусом.

– Моей дочери скоро двадцать лет… – глядя на танцующих, произнесла Анна Михайловна.

Жаботинский галантно сострил:

– Кто вам, сударыня, позволил выйти замуж в приготовительном классе?

Но Анна Михайловна лишь отмахнулась:

– Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал вашего покойного отца по хлебной бирже. Он охотно устроит вас у себя в конторе…

Помимо воли высматривая танцующую Марусю, Жаботинский удивился:

– Да ведь я газетчик.

– Но нельзя же всю жизнь сочинять фельетоны, пусть даже талантливые, – сказала Анна Михайловна. – У нас дача на Среднем Фонтане, приходите.

Танцуя с моложаво-статным моряком в офицерском кителе, Маруся, чувствуя, что Жаботинский на нее смотрит, стала еще активней демонстрировать себя и изображать увлеченность своим кавалером. Аргентинское танго этому явно способствовало, а тридцатилетний морской офицер умело и властно руководил своей партнершей.

Когда оркестр дал последний аккорд, Маруся, разгоряченная, подбежала к матери и Жаботинскому.

– Берегитесь! – озорно сказала она Владимиру и показала на мать: – Она обворожить обворожит, а на роман не согласится! – И тут же матери: – Я уже влюблена! Жаль, у него усы, но, надеюсь, мягкие, царапать не будут…

Оркестр вступил с новым танцем, Маруся убежала к морскому офицеру.

Следя за дочерью, Анна Михайловна нервно достала веер.