По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

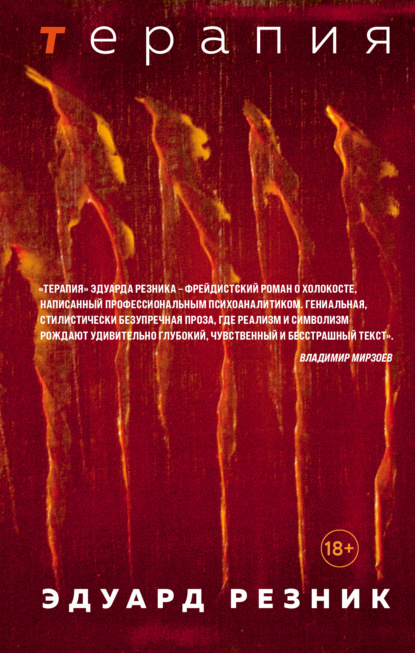

Терапия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В огромном зале больничного морга на каталке лежал труп старушки. Нагая, морщинистое сухое тело, длинные седые волосы. Я так и не узнал, как выглядела мама Гюнтера – меня не было в ту ночь, когда ее привезли; а похоронили ее очень быстро – в то же утро. Возможно, она выглядела как эта. Мне рассказывали, что в тот день Гюнтер сидел на полу, забившись в угол, и плакал – горько, как ребенок. И его отпустили домой – прямо как меня сегодня из рыбного цеха.

Интересно, если бы в тот день я был на работе, обнял бы я плачущего Гюнтера? Что победило бы во мне – сочувствие к бедняге или ненависть к его телу?

Вот такие дела, мама Гюнтера. Сначала ты удушаешь ребенка заботой, принимаешь за него решения, ограничиваешь его свободу, каждым своим шагом деятельно и энергично доказываешь ему, что без тебя он – ничто, и все это помогает тебе достичь цели – он не может без тебя обходиться. Он боится высунуть нос из вашего дома, боится мира, боится жизни, и вы десятки лет, к твоему удовольствию, живете вместе.

Он любит тебя и одновременно ненавидит. Любит за то, что ты продолжаешь заботиться о нем – продолжаешь принимать за него решения. А ненавидит – за то, что ты его тюрьма.

Ты тоже любишь своего сыночка: он ежедневно спасает тебя от одиночества. Именно спасение от одиночества и было твоей целью, когда ты запрещала ему развиваться. А ненавидишь ты его за несамостоятельность. И за его страхи. Ты отказываешься признать, что его страхи – это, вообще-то, твои страхи. Его несамостоятельность – это твоя несамостоятельность. Ты отказываешься увидеть в нем себя. Ты отказываешься признать, что вырастила себе зеркало. Из живого человека ты сделала кусок зеркального стекла. И теперь он для тебя такая же тюрьма, как ты для него: ты даже умереть теперь не имеешь права. Потому что – а как же он без тебя будет?

И вот, год за годом, две тюрьмы живут вместе. Каждая тюрьма служит тюрьмой для другой тюрьмы. Каждая тюрьма сидит в тюрьме другой тюрьмы. Их решетки сплелись и теперь настолько неотделимы, что уже невозможно понять, кто узник, а кто тюремщик. Они к этому привыкли, их несвобода им нравится, обоих это устраивает. Но приходит минута, и одна из тюрем умирает.

Умершая тюрьма больше неподвластна страху одиночества – она ведь умерла, и вместе с ней умерли все ее страхи. Поэтому вторая тюрьма теперь свободна. Но как это – быть свободной? Она не умеет, она не привыкла, ей страшно. И она сидит на полу, забившись в угол, и плачет – горько, как ребенок, у которого умерла мама.

Жаль, что мне открылось это понимание только после того, как доктор Циммерманн подарил мне свой взгляд на мир. А проросло оно во мне намного позже – только после того, как умер я. Если бы я оказался способен воспринять все это раньше, я, возможно, смог бы как-то помочь Гюнтеру, и тогда он не умер бы так скоропостижно – мало кто умирает скоропостижно, если ему хочется жить. Гюнтеру уж точно не хотелось.

Сейчас живой и тяжеловесный Гюнтер стоял рядом с этой сухой седой старушкой и с неудовольствием смотрел на меня. Его руки были уже в перчатках. Я поспешно шел по залу, надевая перчатки на ходу.

– Чего смотришь? – огрызнулся я. – Скоро и тебя сюда прикатят.

Вдвоем мы легко подняли старушку за руки и за ноги и переложили на стол.

– Над стариками смеяться некрасиво, – обиженно сказал Гюнтер. – Я продал себя ради науки.

– Ага, – сказал я. – А вовсе не ради денег и экономии на похоронах.

– Ты всегда злой, – сказал Гюнтер, вытирая пот. – Ты не устал так жить?

Стол обступили студенты в белых халатах. Перед ними стоял профессор со скальпелем в руке. Я оказался в гуще студентов и, раз уж так получилось, стал тянуть шею, пытаясь увидеть что-то впереди. Плечо высокого студента мешало мне, но я не мог попросить его отодвинуться – он заплатил за учебу, а я нет.

Гюнтер, заметив, что я не ухожу, задержался в дверях:

– Пойдем отдохнем, чего там смотреть?

– Ты что, голая старуха, самый шик, – сказал я.

Укоризненно покачав головой, Гюнтер ушел. Высокий студент обернулся и посмотрел на меня со сдержанным негодованием. Я виновато опустил глаза.

– Итак, что у меня в руке? – громко спросил профессор.

– Скальпель, – ответил студент.

– Нет, – ответил профессор, хотя в правой руке у него действительно был скальпель.

– Сухожилие четырехглавой мышцы бедра, – тихо брякнул я, но в тишине все услышали. Студент снова оглянулся и удивленно посмотрел на меня.

– Правильно, – сказал профессор. – Кто сказал это?

Я согнулся, пробрался к выходу и бесшумно исчез.

* * *

Я шел по больничному коридору в настроении хуже некуда. Если бы у меня были деньги, я мог бы учиться на врача. Я легко обогнал бы всех этих мальчиков из хороших семей. Но, с другой стороны, учеба могла бы мне наскучить, и тогда пришлось бы бросить ее. Деньги бы при этом пропали. Вот как хорошо, когда нет денег – нет пространства для ошибок. Как в гробу – там тоже нет пространства и там никто не ошибается.

Сзади меня в коридоре послышался стук копыт. Я оглянулся. Меня догоняла высокая сухая кобыла с желтыми от непрерывного курева лошадиными зубами и скрипучей садомазохистской кожаной сбруей, угадывавшейся под белым халатом, – это была доктор Шох.

– Рихард, я везде ищу тебя! – человеческим голосом всхрапнула кобыла, и мне в нос ударила смесь крепкого мужского курева и потной сбруи.

– Дай угадаю зачем. Хочешь запереться со мной в кладовке, – сказал я.

Мне нравилась фрау Шох. Например, своей грубоватостью, а также низким мужским голосом. Но главное – с ней были возможны рискованные матросские шутки. Стоило завидеть ее, они сами лезли на язык, и мне становилось легко и весело.

Уж не знаю, хорошим ли она была врачом, но пациенты ее обожали. Она была харизматична, сильна, уверена в себе. Это очень важно для пациентов – они мечтали передать себя или своего близкого именно в такие руки. Другие критерии все равно были им недоступны. Пациенты благоговели перед нею – в ее присутствии склоняли спины, говорили тихими голосами. Они бы просто разгневались или даже упали в обморок, если бы увидели, в каком стиле я позволяю себе общение с их непарнокопытным божеством.

Я, кстати, тоже никогда не позволил бы себе ничего подобного и с готовностью влился бы в этот хор всеобщего благоговения, если бы в тот далекий день не оказался пьяным. В тот день она спросила меня: «Вы и есть наш новый сотрудник?» Я видел ее впервые. Пытаясь рассмотреть ее через мутную пелену, застилавшую глаза, я с искренним удивлением миролюбиво спросил чуть заплетавшимся языком – безо всякой связи с ее вопросом: «Послушай, скажи мне прямо – ты женщина, мужчина или лошадь?»

Это было недопустимо, чтобы какой-то малолетний перетаскиватель трупов посмел интересоваться, к какой фауне относится стоящий перед ним доктор: доктора были боги, за такой вопрос легко могли уволить. Но она лишь рассмеялась и грубовато потрепала меня по голове. Ощутив ее руку в своих волосах, я вдруг уловил в теле горячую волну бойкого энтузиазма. Я обрадовался ему и уже хотел было сделать шаг ему навстречу: даже схватил эту лошадь за руку. Но она с улыбкой вытянула свою руку из моей, и никакого продолжения не последовало – моя рука безвольно упала обратно в алкогольную дремоту.

Почему она остановила меня? Потому что я был чуть пьян? Но это же мелочь! Разумеется, я не мог ей не понравиться – я же просто суперский молодой красавчик, с классной кожей, мускулами и волнующей худобой, которая всегда так нравится всем этим перезрелым старым скаковым клячам. Так что я не мог ей не понравиться – это просто категорически исключалось сразу же, а потом, вслед за этим, тут же исключалось еще несколько раз подряд.

Наверное, будучи женщиной умной, она просто не хотела ничего подобного на работе. Если бы мы с ней встретились где-нибудь в кафе, в парке или на улице – тогда, разумеется, пожалуйста.

А может, дело было в том обстоятельстве, о котором я узнал намного позже, – у нее была женщина: медсестра в урологическом отделении. Удивительной красоты, нежная, женственная богиня. Союз этой богини с лошадью оказался прекрасным и трогательным. Их чувства были взаимны. Это становилось ясно, когда они думали, что их никто не видит.

Разумеется, у меня не было ни малейшего шанса вторгнуться в их зоофилическую идиллию. Я не мог предложить им ни души, ни теплоты, ни какого-либо хоть немного человеческого отношения. Все, что у меня тогда имелось, – это деревянной твердости голый юношеский энтузиазм, искрометная глупость, запах шнапса изо рта, а также глубокий и безмятежный детский сон – уже через секунду после быстрого, искреннего, по-детски непосредственного оргазма.

Теперь-то, вспоминая все это, мне даже страшно при мысли о том, что моей первой женщиной могла оказаться эта состоящая из связок и сухожилий мужеподобная скаковая лошадь. Я с гораздо большей готовностью предпочел бы лучше первый опыт с ее нежной и таинственной урологической богиней. Но в тот день я был для такой разборчивости слишком пьян. И кончилось это тем, что к тому моменту, когда я брякнул про сухожилие четырехглавой мышцы бедра и покинул комнату с мертвой седой старушкой, вообще никакой первой женщины в моей жизни еще не случилось.

Вообще-то, когда Лошадь сбросила с себя мою руку, мне стало грустно и холодно. Да, я не отрицаю, я хотел проникнуть в ее плоть, но вовсе не с тем унылым намерением, с которым лезут туда зрелые усатые мужчины. Для зрелых усатых мужчин это настолько скучная автоматическая обыденность, что они даже сами иногда не замечают, что вообще-то куда-то лезут. Я таким не был – я был ребенком. А она была зрелой женщиной. И этот ребенок стремился к матери, он хотел проникнуть обратно в тепло и нежность материнской утробы: ему одиноко и холодно, а инцест обещал тепло – неужели она не поняла?

А может, каждый мужчина, когда стремится проникнуть в женщину, делает это потому, что хочет обратно в женскую утробу? Не только те, у кого недавно умерла мама?

Моя мама никогда меня не обнимала. Может, если обнимала бы побольше, шнапса в моей жизни сейчас было бы поменьше.

Вот скажи, Лошадь, зачем ты оттолкнула человеческого детеныша? Разве не знаешь ты, что собаки растят котят, кошки растят собачьих щенков, и всякая тварь животного мира растит при случае детей своих злейших врагов – только потому, что они дети?

Я обнаружил, что таким, каким мне хочется быть, я становлюсь только когда выпью. Добрым, легким, спокойным, всепрощающим. Я отпускаю все поводья, все весла, все рули – чтобы все ехало, плыло и брело само по себе, с легким позвякиванием, с тихим шелестом, в какой-нибудь тишине утреннего тумана… В такие моменты мне хочется любить всех и плакать от счастья и необъяснимого восторга. Где взять талант быть таким всегда?

Жизнь на нашей планете основана на воде – реки, моря, океаны, всюду у нас вода, и это считается счастьем. Но какое же это счастье, если вода – главная беда нашей планеты? Она же нисколько не затуманивает мозги. Она оставляет их ясными. Ясными мозгами люди потом придумывают порох, оружие, политику и прочие способы убить друг друга. Что в этом хорошего?

Если исходить из бесконечного вселенского разнообразия, на какой-нибудь планете в далеком космосе вместо воды обязательно окажется шнапс. И все живые организмы там будут на шнапсе зиждиться. Какие же они там, должно быть, все милые, добрые, веселые? Вот куда мне надо. Земля для меня слишком трезвая – люди на ней чересчур умные, рациональные, целенаправленные. Мне среди них трудно. Все они куда-то спешат. Как бы не спиться мне.

– Эта шутка состарилась, – ответила фрау Шох на мое предложение запереться с ней в кладовке. – Привезли ребенка, четырех лет, попал под телегу.

– Я не врач, – напомнил я.

– Нужна кровь. Подходит только твоя.

– Я сдаю за деньги.

Интересно, если бы в тот день я был на работе, обнял бы я плачущего Гюнтера? Что победило бы во мне – сочувствие к бедняге или ненависть к его телу?

Вот такие дела, мама Гюнтера. Сначала ты удушаешь ребенка заботой, принимаешь за него решения, ограничиваешь его свободу, каждым своим шагом деятельно и энергично доказываешь ему, что без тебя он – ничто, и все это помогает тебе достичь цели – он не может без тебя обходиться. Он боится высунуть нос из вашего дома, боится мира, боится жизни, и вы десятки лет, к твоему удовольствию, живете вместе.

Он любит тебя и одновременно ненавидит. Любит за то, что ты продолжаешь заботиться о нем – продолжаешь принимать за него решения. А ненавидит – за то, что ты его тюрьма.

Ты тоже любишь своего сыночка: он ежедневно спасает тебя от одиночества. Именно спасение от одиночества и было твоей целью, когда ты запрещала ему развиваться. А ненавидишь ты его за несамостоятельность. И за его страхи. Ты отказываешься признать, что его страхи – это, вообще-то, твои страхи. Его несамостоятельность – это твоя несамостоятельность. Ты отказываешься увидеть в нем себя. Ты отказываешься признать, что вырастила себе зеркало. Из живого человека ты сделала кусок зеркального стекла. И теперь он для тебя такая же тюрьма, как ты для него: ты даже умереть теперь не имеешь права. Потому что – а как же он без тебя будет?

И вот, год за годом, две тюрьмы живут вместе. Каждая тюрьма служит тюрьмой для другой тюрьмы. Каждая тюрьма сидит в тюрьме другой тюрьмы. Их решетки сплелись и теперь настолько неотделимы, что уже невозможно понять, кто узник, а кто тюремщик. Они к этому привыкли, их несвобода им нравится, обоих это устраивает. Но приходит минута, и одна из тюрем умирает.

Умершая тюрьма больше неподвластна страху одиночества – она ведь умерла, и вместе с ней умерли все ее страхи. Поэтому вторая тюрьма теперь свободна. Но как это – быть свободной? Она не умеет, она не привыкла, ей страшно. И она сидит на полу, забившись в угол, и плачет – горько, как ребенок, у которого умерла мама.

Жаль, что мне открылось это понимание только после того, как доктор Циммерманн подарил мне свой взгляд на мир. А проросло оно во мне намного позже – только после того, как умер я. Если бы я оказался способен воспринять все это раньше, я, возможно, смог бы как-то помочь Гюнтеру, и тогда он не умер бы так скоропостижно – мало кто умирает скоропостижно, если ему хочется жить. Гюнтеру уж точно не хотелось.

Сейчас живой и тяжеловесный Гюнтер стоял рядом с этой сухой седой старушкой и с неудовольствием смотрел на меня. Его руки были уже в перчатках. Я поспешно шел по залу, надевая перчатки на ходу.

– Чего смотришь? – огрызнулся я. – Скоро и тебя сюда прикатят.

Вдвоем мы легко подняли старушку за руки и за ноги и переложили на стол.

– Над стариками смеяться некрасиво, – обиженно сказал Гюнтер. – Я продал себя ради науки.

– Ага, – сказал я. – А вовсе не ради денег и экономии на похоронах.

– Ты всегда злой, – сказал Гюнтер, вытирая пот. – Ты не устал так жить?

Стол обступили студенты в белых халатах. Перед ними стоял профессор со скальпелем в руке. Я оказался в гуще студентов и, раз уж так получилось, стал тянуть шею, пытаясь увидеть что-то впереди. Плечо высокого студента мешало мне, но я не мог попросить его отодвинуться – он заплатил за учебу, а я нет.

Гюнтер, заметив, что я не ухожу, задержался в дверях:

– Пойдем отдохнем, чего там смотреть?

– Ты что, голая старуха, самый шик, – сказал я.

Укоризненно покачав головой, Гюнтер ушел. Высокий студент обернулся и посмотрел на меня со сдержанным негодованием. Я виновато опустил глаза.

– Итак, что у меня в руке? – громко спросил профессор.

– Скальпель, – ответил студент.

– Нет, – ответил профессор, хотя в правой руке у него действительно был скальпель.

– Сухожилие четырехглавой мышцы бедра, – тихо брякнул я, но в тишине все услышали. Студент снова оглянулся и удивленно посмотрел на меня.

– Правильно, – сказал профессор. – Кто сказал это?

Я согнулся, пробрался к выходу и бесшумно исчез.

* * *

Я шел по больничному коридору в настроении хуже некуда. Если бы у меня были деньги, я мог бы учиться на врача. Я легко обогнал бы всех этих мальчиков из хороших семей. Но, с другой стороны, учеба могла бы мне наскучить, и тогда пришлось бы бросить ее. Деньги бы при этом пропали. Вот как хорошо, когда нет денег – нет пространства для ошибок. Как в гробу – там тоже нет пространства и там никто не ошибается.

Сзади меня в коридоре послышался стук копыт. Я оглянулся. Меня догоняла высокая сухая кобыла с желтыми от непрерывного курева лошадиными зубами и скрипучей садомазохистской кожаной сбруей, угадывавшейся под белым халатом, – это была доктор Шох.

– Рихард, я везде ищу тебя! – человеческим голосом всхрапнула кобыла, и мне в нос ударила смесь крепкого мужского курева и потной сбруи.

– Дай угадаю зачем. Хочешь запереться со мной в кладовке, – сказал я.

Мне нравилась фрау Шох. Например, своей грубоватостью, а также низким мужским голосом. Но главное – с ней были возможны рискованные матросские шутки. Стоило завидеть ее, они сами лезли на язык, и мне становилось легко и весело.

Уж не знаю, хорошим ли она была врачом, но пациенты ее обожали. Она была харизматична, сильна, уверена в себе. Это очень важно для пациентов – они мечтали передать себя или своего близкого именно в такие руки. Другие критерии все равно были им недоступны. Пациенты благоговели перед нею – в ее присутствии склоняли спины, говорили тихими голосами. Они бы просто разгневались или даже упали в обморок, если бы увидели, в каком стиле я позволяю себе общение с их непарнокопытным божеством.

Я, кстати, тоже никогда не позволил бы себе ничего подобного и с готовностью влился бы в этот хор всеобщего благоговения, если бы в тот далекий день не оказался пьяным. В тот день она спросила меня: «Вы и есть наш новый сотрудник?» Я видел ее впервые. Пытаясь рассмотреть ее через мутную пелену, застилавшую глаза, я с искренним удивлением миролюбиво спросил чуть заплетавшимся языком – безо всякой связи с ее вопросом: «Послушай, скажи мне прямо – ты женщина, мужчина или лошадь?»

Это было недопустимо, чтобы какой-то малолетний перетаскиватель трупов посмел интересоваться, к какой фауне относится стоящий перед ним доктор: доктора были боги, за такой вопрос легко могли уволить. Но она лишь рассмеялась и грубовато потрепала меня по голове. Ощутив ее руку в своих волосах, я вдруг уловил в теле горячую волну бойкого энтузиазма. Я обрадовался ему и уже хотел было сделать шаг ему навстречу: даже схватил эту лошадь за руку. Но она с улыбкой вытянула свою руку из моей, и никакого продолжения не последовало – моя рука безвольно упала обратно в алкогольную дремоту.

Почему она остановила меня? Потому что я был чуть пьян? Но это же мелочь! Разумеется, я не мог ей не понравиться – я же просто суперский молодой красавчик, с классной кожей, мускулами и волнующей худобой, которая всегда так нравится всем этим перезрелым старым скаковым клячам. Так что я не мог ей не понравиться – это просто категорически исключалось сразу же, а потом, вслед за этим, тут же исключалось еще несколько раз подряд.

Наверное, будучи женщиной умной, она просто не хотела ничего подобного на работе. Если бы мы с ней встретились где-нибудь в кафе, в парке или на улице – тогда, разумеется, пожалуйста.

А может, дело было в том обстоятельстве, о котором я узнал намного позже, – у нее была женщина: медсестра в урологическом отделении. Удивительной красоты, нежная, женственная богиня. Союз этой богини с лошадью оказался прекрасным и трогательным. Их чувства были взаимны. Это становилось ясно, когда они думали, что их никто не видит.

Разумеется, у меня не было ни малейшего шанса вторгнуться в их зоофилическую идиллию. Я не мог предложить им ни души, ни теплоты, ни какого-либо хоть немного человеческого отношения. Все, что у меня тогда имелось, – это деревянной твердости голый юношеский энтузиазм, искрометная глупость, запах шнапса изо рта, а также глубокий и безмятежный детский сон – уже через секунду после быстрого, искреннего, по-детски непосредственного оргазма.

Теперь-то, вспоминая все это, мне даже страшно при мысли о том, что моей первой женщиной могла оказаться эта состоящая из связок и сухожилий мужеподобная скаковая лошадь. Я с гораздо большей готовностью предпочел бы лучше первый опыт с ее нежной и таинственной урологической богиней. Но в тот день я был для такой разборчивости слишком пьян. И кончилось это тем, что к тому моменту, когда я брякнул про сухожилие четырехглавой мышцы бедра и покинул комнату с мертвой седой старушкой, вообще никакой первой женщины в моей жизни еще не случилось.

Вообще-то, когда Лошадь сбросила с себя мою руку, мне стало грустно и холодно. Да, я не отрицаю, я хотел проникнуть в ее плоть, но вовсе не с тем унылым намерением, с которым лезут туда зрелые усатые мужчины. Для зрелых усатых мужчин это настолько скучная автоматическая обыденность, что они даже сами иногда не замечают, что вообще-то куда-то лезут. Я таким не был – я был ребенком. А она была зрелой женщиной. И этот ребенок стремился к матери, он хотел проникнуть обратно в тепло и нежность материнской утробы: ему одиноко и холодно, а инцест обещал тепло – неужели она не поняла?

А может, каждый мужчина, когда стремится проникнуть в женщину, делает это потому, что хочет обратно в женскую утробу? Не только те, у кого недавно умерла мама?

Моя мама никогда меня не обнимала. Может, если обнимала бы побольше, шнапса в моей жизни сейчас было бы поменьше.

Вот скажи, Лошадь, зачем ты оттолкнула человеческого детеныша? Разве не знаешь ты, что собаки растят котят, кошки растят собачьих щенков, и всякая тварь животного мира растит при случае детей своих злейших врагов – только потому, что они дети?

Я обнаружил, что таким, каким мне хочется быть, я становлюсь только когда выпью. Добрым, легким, спокойным, всепрощающим. Я отпускаю все поводья, все весла, все рули – чтобы все ехало, плыло и брело само по себе, с легким позвякиванием, с тихим шелестом, в какой-нибудь тишине утреннего тумана… В такие моменты мне хочется любить всех и плакать от счастья и необъяснимого восторга. Где взять талант быть таким всегда?

Жизнь на нашей планете основана на воде – реки, моря, океаны, всюду у нас вода, и это считается счастьем. Но какое же это счастье, если вода – главная беда нашей планеты? Она же нисколько не затуманивает мозги. Она оставляет их ясными. Ясными мозгами люди потом придумывают порох, оружие, политику и прочие способы убить друг друга. Что в этом хорошего?

Если исходить из бесконечного вселенского разнообразия, на какой-нибудь планете в далеком космосе вместо воды обязательно окажется шнапс. И все живые организмы там будут на шнапсе зиждиться. Какие же они там, должно быть, все милые, добрые, веселые? Вот куда мне надо. Земля для меня слишком трезвая – люди на ней чересчур умные, рациональные, целенаправленные. Мне среди них трудно. Все они куда-то спешат. Как бы не спиться мне.

– Эта шутка состарилась, – ответила фрау Шох на мое предложение запереться с ней в кладовке. – Привезли ребенка, четырех лет, попал под телегу.

– Я не врач, – напомнил я.

– Нужна кровь. Подходит только твоя.

– Я сдаю за деньги.

Другие аудиокниги автора Эдуард Григорьевич Резник

Терапия

0

0