По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

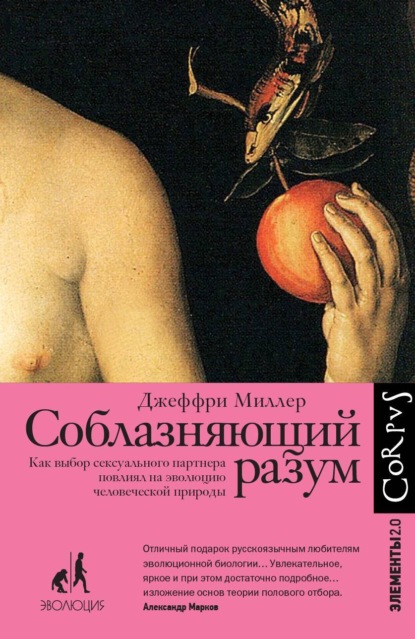

Соблазняющий разум. Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Большинство теорий эволюции человека претендует на решение лишь одной проблемы из трех. Некоторые – двух. И ни одна не в силах справиться со всеми тремя. Дело в том, что вместе эти три проблемы создают парадокс, который нельзя разрешить, если мыслить в терминах выживания. Многие возможности человеческого разума уникальны, но эволюция беспристрастна и прагматична. Она не делает различий между видами. Когда мы пытаемся объяснить наши уникальные свойства пользой для выживания, всегда встает вопрос: почему эволюция не наделила такими же свойствами другие виды? Приспособления, значительно повышающие выживаемость, возникают, как правило, неоднократно и в неродственных группах – это явление называется конвергенцией. Глаза, уши, когти, крылья формировались много раз у генетически далеких друг от друга организмов в разные моменты эволюционной истории. Если наш разум – это приспособление для выживания, можно было бы ожидать, что разум человеческого типа многократно развивался у разных животных в результате конвергенции. Но, увы, нет ни намека на конвергентное развитие языков, напоминающих человеческий, нравственного идеализма, юмора или изобразительного искусства.

В своей книге “Язык как инстинкт” (The Language Instinct) Стивен Пинкер утверждает, что хобот слона вызывает отчасти те же вопросы, что и человеческий язык: это тоже громоздкое, сложное приспособление, которое появилось в эволюции сравнительно недавно и у единственной группы млекопитающих. Но все-таки слоновий хобот по-настоящему не сталкивает нас ни с одной из трех описанных выше проблем. В результате конвергентной эволюции похожие щупальцеобразные конструкции, предназначенные для хватания, развились у осьминогов и кальмаров. Появление хобота позволило предковой группе очень быстро разделиться на десятки видов мамонтов, мастодонтов и слонов в ходе эволюционного процесса под названием “адаптивная радиация”. Все виды, имевшие хобот, успешно расселялись по земному шару, пока наши предки не истребили большинство из них. Слон ежедневно пользуется хоботом для доставки в рот листьев с деревьев, то есть хобот помогает слону прокормиться, чем приносит очевидную пользу для выживания. Проблема с уникальными качествами человека заключается в том, что они не демонстрируют характерных признаков приспособлений для выживания: конвергентной эволюции, адаптивной радиации, очевидной пользы, – так что их появление сложно объяснить естественным отбором.

Половой отбор позволяет разрубить этот гордиев узел. Биологи знают, что половой отбор посредством выбора партнера – это непостоянный, непредсказуемый процесс, способствующий увеличению разнообразия. Если половой отбор будет действовать у двух видов с примерно одинаковым образом жизни, в конце концов эти виды приобретут абсолютно разный декор для привлечения противоположного пола. Этот вид отбора не идет по одному и тому же пути дважды и обеспечивает скорее дивергентную, чем конвергентную эволюцию. Существует примерно полмиллиона видов жуков, но среди них не найдется и двух с одинаковыми украшениями. Приматов – более трехсот видов, и у всех разная форма и окраска волосяного покрова на лицах. Если необыкновенные способности нашего ума исходно развивались как брачные украшения, в их уникальности нет ничего удивительного. То, что трехкратное увеличение мозга не давало никаких преимуществ для выживания, тоже не должно нас удивлять: преимущества ведь были главным образом репродуктивными.

Вопрос о биологических функциях человеческого разума нас сбивает с толку по причине одной исторической случайности – истории человечества. Украшения, развившиеся у нашего вида для привлечения партнеров, такие как язык и креативность, в последние несколько тысяч лет совершенно неожиданно стали полезны для выживания: земледелие, архитектура, письменность, обработка металлов, огнестрельное оружие, медицина, микрочипы… Зная, как полезны эти недавние изобретения, мы очень хотим приписать нашему разуму общие преимущества для выживания. На основе специфической пользы специфических изобретений мы стремимся провозгласить глобальную биологическую ценность “склонности к культуре”, которой обладает наш разум. Нам представляется, что эволюция миллионы лет трудилась в поте лица, мечтая создать человеческую культуру и свято веря, что большие энергетические затраты, которых требует крупный мозг, однажды окупятся развитием цивилизации. Такой ход мысли – ужасная ошибка. Эволюция не придерживается протестантской трудовой этики. Она не получает налоговые скидки на научные исследования и разработки. Эволюция не способна осознать, что культурные богатства завтра могут оправдать дорогостоящие вложения в большой мозг сегодня.

Вероятно, чтобы лучше понять эволюцию человеческого ума, стоит забыть все, что известно о человеческой истории и цивилизации. Представьте, что последних 10 тысяч лет вообще не было. Попробуйте увидеть наших предков такими, какими они были 100 тысяч лет назад. Со стороны представители нашего вида будут выглядеть так же, как и любые другие крупные приматы, которые кормятся на просторах Африки, живут малочисленными группами и используют небольшое количество примитивных орудий. Даже их ухаживания не кажутся чем-то примечательным: самец и самка просто сидят рядом, их глаза встречаются, они начинают поочередно дышать друг на друга в ритме стаккато[6 - Стаккато – музыкальный штрих, предписывающий отрывистое, с четким разделением звуков, исполнение.] – и спустя несколько часов начинают целоваться или же один из них не выдерживает и уходит. Но если кто-то догадается, что означают их тихие, сложно структурированные выдохи, он поймет, что происходит: между их яйцевидными черепами идет обмен уникальными сигналами ухаживания. Мы наблюдаем работу новой коммуникационной системы, не похожей ни на что другое на этой планете. Это язык. Вместо того чтобы танцевать в физическом пространстве, как все нормальные животные, эти приматы при помощи языка танцуют в пространстве воображаемом, которое создают сами, играя мыслями.

Способность рассказывать о себе открыла нашим предкам уникальное окно в мысли и чувства друг друга, прошлое и планы на будущее. Отдельно взятая беседа самца и самки может казаться тривиальной, но вообразите кумулятивный эффект миллионов таких бесед на протяжении тысяч поколений. Гены лучших способностей к общению, интересному мышлению и привлекательному проявлению чувств будут распространяться, потому что им благоприятствует половой отбор путем выбора партнера. Эволюция нашла способ целенаправленно усложнять разум этих приматов, и заключался он не в подбрасывании уникальных комбинаций задач на выживание, а в необычной игре, затеянной самими приматами, – игре, где победитель награждается репродуктивным успехом. Эти приматы стали выбирать партнеров, ориентируясь на их мозг. Еще 100 тысяч лет этот мозг не изобретет ни литературы, ни телевидения. Но нашим предкам было хорошо и без этого: им хватало друг друга.

Интеллектуальными и техническими достижениями последних нескольких тысяч лет мы обязаны умственным способностям и мотивам, которые сформировались у нашего вида в ходе полового отбора. Натренированный годами обучения, побуждаемый к работе сложными статусными играми, вооруженный средствами передачи информации, которые позволяют накапливать знания многих поколений, наш выпестованный половым отбором разум способен создавать невероятные вещи типа греческой математики, буддистской мудрости, британской эволюционной биологии и калифорнийских компьютерных игр. Эти изобретения – побочные эффекты не крупного мозга, способного обучаться чему угодно, а мозга, набитого разными брачными адаптациями, которые могут перенастраиваться на производство новых идей, даже если мы не влюблены.

Окаменелости, истории и теории

От каждой новой теории эволюции человеческого ума обычно ждут гипотетической хронологии событий – рассказа о том, в каком порядке что появилось, – и археологических данных, которые бы ее подтверждали. Я не буду приводить ни того, ни другого: мне кажется, что в стремлении соответствовать этим ожиданиям теоретики слишком часто перестают видеть лес за деревьями. Человеческий разум – это набор биологических адаптаций. Эволюционная теория разума должна, помимо прочего, объяснять, какие селективные факторы участвовали в формировании этих адаптаций. Польза от хронологии весьма ограниченна: знание о том, когда возникло приспособление, обычно не помогает понять, для чего оно возникло. Окаменелости и археологические свидетельства были крайне важны для формирования представлений о том, как эволюционировали дочеловеческие виды: сколько их было, когда они возникли, где жили и какие орудия изготавливали. Такие свидетельства необходимы, чтобы определить биологический и геологический контекст эволюции человека. Но почему мы обладаем такими особенными умственными приспособлениями, они вряд ли помогают объяснить, а в некоторых случаях могут даже сбивать с толку.

Излишнее доверие к археологическим данным может, например, привести к недооценке древности некоторых уникальных ментальных свойств нашего вида. Многие считают, что если не обнаружено археологических свидетельств существования музыки, изобразительного искусства или языка, относящихся к определенному периоду, то этих явлений тогда просто не могло быть. Исторически сложилось, что европейские археологи проводили раскопки главным образом на территории Европы; однако мы знаем, что от момента появления наших предков в Африке до колонизации ими Европы прошли десятки тысяч лет. Такой европоцентризм породил уверенность, что искусство и язык появились не более 35 тысяч лет назад. Некоторые археологи – например, Джон Пфайффер – считают, что в то время произошла “позднепалеолитическая символическая революция”: люди научились абстрактно и символически мыслить, что привело к быстрому развитию искусства, языка, ритуалов, религии и технологических новшеств. Если все эти способности появились так недавно в Европе, не стоило бы ожидать их встретить у африканцев или австралийцев; однако существует множество антропологических свидетельств того, что люди во всем мире способны к одним и тем же базовым проявлениям человеческой натуры – художественным, музыкальным, лингвистическим, религиозным и интеллектуальным. Так же и с языком: возраст самых ранних археологических свидетельств существования письменности – четыре тысячи лет, и консервативные суждения приведут нас к заключению, что до тех пор у людей языка не было.

Кроме того, палеонтологические и археологические данные весьма фрагментарны и быстро накапливаются, и часто новые находки заставляют пересматривать интерпретацию предыдущих. Кажется, что при построении теории эволюции человека надежнее всего отталкиваться от объективных данных, то есть материальных следов, оставленных нашими предками. Но эта надежность по большей части иллюзорна. С 1994 года было открыто как минимум четыре новых вида гоминид. И каждый год приносит всё новые кости или камни, которые требуют глобального переосмысления времени и места происхождения человека, а заодно и роли связанных с этим предметов. В итоге теории зачастую оказываются столь же эфемерны, как и доказательства, на которые они опираются. Большинство теорий эволюции человека 20–50-летней давности сейчас едва ли заслуживают внимания: они так стремились соответствовать актуальным тогда эмпирическим данным, что это пошло в ущерб их связности и логичности. В основе тех теорий, которые представляют ценность до сих пор, лежат фундаментальные принципы эволюционной биологии и беспристрастное наблюдение за работой человеческого ума. Мысли на тему эволюции разума, высказанные Дарвином в книге “Происхождение человека и половой отбор”, ценны и сейчас, поскольку тогда он спокойно отнесся к находкам живых горилл и черепов неандертальцев, по которым сходил с ума весь викторианский Лондон. Дело в том, что классические факторы давления отбора важнее классических окаменелостей.

И наконец, применение палеонтологических и археологических данных ограничено тем, что они гораздо лучше отвечают на вопрос, как нашим предкам удавалось снабжать энергией такой большой мозг, чем на вопрос, как же они им пользовались. Открытия конца XX века пролили свет на то, как в рацион наших предков вошла богатая энергией пища – дикие животные, на которых они охотились, и клубни, которые они выкапывали и готовили. Для переваривания такой калорийной пищи было достаточно более короткого, чем у других обезьян, кишечника. Антрополог Лесли Айелло предположил, что поскольку кишечник потребляет много энергии, его укорочение у наших предков повысило их энергетический бюджет. Возможно, именно освоение новых источников пищи, сопряженное со снижением энергозатрат на работу кишечника, позволило нашим предкам наращивать размеры тела и мозга, производить больше молока и обзаводиться любыми другими дорогостоящими приспособлениями, которым благоприятствовала эволюция. Но само по себе увеличение энергетического бюджета не объясняет, почему настолько развился наш мозг или возникли уникальные возможности человеческого разума. Только принципы полового отбора, а не данные палеонтологии, могут объяснить, почему мы потратили уйму энергии на такую биологически бесполезную роскошь, как разговоры, танцы, рисование, смех, спорт и ритуалы.

Восстановить траекторию эволюции человеческого ума исключительно по костным и каменным артефактам невозможно. Как писал археолог Стивен Митен в своей вдумчивой книге “Предыстория разума” (The Prehistory of the Mind), все материальные свидетельства нашей предыстории нуждаются в гораздо более глубоком анализе с позиций эволюционной психологии. И все же по сей день многие ученые испытывают благоговение перед археологическими данными, абсолютно несоразмерное их реальной пользе для понимания эволюции разума. Окаменелости действительно были важнейшим инструментом убеждения людей в том, что мы сформировались в несколько стадий из предков-приматов – и сегодня почти 50 % американцев признают археологические доказательства эволюции человека. Но данные, подтверждающие сам факт эволюции, не всегда способны наилучшим образом объяснить ее механизм. Более плодотворный путь построения теорий о прошлом начинается в настоящем: его нулевой километр символизируют сегодняшние возможности человеческого ума (приспособления, смысл которых мы пытаемся объяснить) и принципы современной эволюционной биологии (факторы давления отбора, которые могли бы служить объяснением). Кости и камни могут быть ценным источником информации, но полезнее всего их сочетание с психологическими экспериментами, исследованием других приматов и людей в племенных и современных обществах.

Может показаться, что я ратую за радикальные изменения в научном методе, но это не так. Предлагая расширить фокус внимания с камней и костей до сравнительного анализа ныне существующих приспособлений, я держу в уме нечто скорее консервативное – предположение о способности эволюционной психологии играть по тем же научным правилам при изучении человеческого разума, по которым эволюционная биология играет при изучении любой адаптации любого другого вида. Так можно выстроить смелую теорию о функции приспособления и сформировавших его селективных факторах, а заодно и понять, есть ли у него специальные свойства, подтверждающие эту функцию и происхождение. Палеонтология помогает в таких исканиях, но это не самый важный поставщик данных об устройстве и функциях биологических приспособлений. Часто оказывается полезнее изучать детали приспособления в его сегодняшнем виде, чем окаменевшие остатки более ранних его форм. В этой книге я буду ссылаться на потрясающие открытия охотников за окаменелостями и археологов там, где это уместно, но я искренне верю, что ключ к происхождению человеческого ума следует искать в его современных свойствах.

Покажи мне свои гены

В 1980-х молекулярно-биологические исследования почти приблизились по важности для понимания эволюции человека к данным палеонтологии и археологии, а в ближайшие десятилетия, скорее всего, оставят их далеко позади, особенно в изучении происхождения человеческого ума. Это связано с тем, что развившиеся у нас умственные способности зависят от генов, даже если они не оставляют окаменелостей и следов в археологической летописи. После того как в ближайшие пару лет проект “Геном человека” завершится и все 80 тысяч или около того человеческих генов будут прочитаны[7 - Эта книга была опубликована в 2000 году, когда проект “Геном человека” еще не завершился, но уже озвучивались определенные ожидания. Обнародованная в 2004 году первая сборка человеческого генома показала, что в зависимости от метода оценки он может содержать 20–25 тысяч белок-кодирующих генов и они составляют лишь несколько процентов от всего генома. – Прим. перев.], можно будет ожидать развития трех направлений, которые позволят проверить правильность моей и других теорий эволюции разума.

Нейробиологи приступят к идентификации генов, лежащих в основе разнообразных возможностей ума, анализируя кодируемые генами белки и их роль в развитии и работе мозга. (Конечно, “гена языка” или “гена искусства” не существует: эти сложные человеческие способности зависят от сотен, если не тысяч генов.) Генетики поведения будут искать варианты (полиморфизмы) конкретных генов, которыми определяется индивидуальная изменчивость по умственным качествам – способности к искусству, чувству юмора, креативности. Психолог Роберт Пломин и его коллеги уже обнаружили первый специфический ген, ассоциированный с чрезвычайно высоким уровнем интеллекта, а точнее – определенный вариант гена IGF2R, расположенного на хромосоме 6. Пока что таких исследований очень мало, но рано или поздно гены, лежащие в основе уникальных возможностей нашего ума, будут найдены, и эволюционная психология выйдет на новый этап развития.

Кроме того, генетики сравнят геномы человека и других обезьян. Исследовательские центры Атланты и Лейпцига сейчас активно работают над проектом “Геном шимпанзе”. Метод гибридизации ДНК, пополнивший арсенал генетиков в 1975 году, показал, что наша ДНК на 98 % совпадает с ДНК шимпанзе (и только на 93 % – с ДНК большинства обезьян). Но это довольно грубый метод, и мы не узнаем в точности, какие из наших генов уникальны, пока не завершится проект “Геном шимпанзе” и мы не сможем сопоставить геномы шимпанзе и человека. Однако несколько существенных различий генетики уже обнаружили: у человека 23 пары хромосом, а у других обезьян – 24; кроме того, у человека и шимпанзе довольно сильно различается расположение генов на хромосомах 4, 9 и 12. Генетических различий, определяющих особенности человеческого разума, – множество, и чем больше мы узнаем об уникальных генах человека, тем больше сможем сказать об их эволюционном происхождении и функциях.

Наконец, станет возможным извлекать больше ДНК из окаменевших останков наших вымерших родственников. ДНК распадается довольно быстро, и выделить ее из останков старше 50 тысяч лет очень сложно (“Парк юрского периода” – художественный вымысел). Но неандертальцы еще жили 30 тысяч лет назад, и команде ученых из Германии под руководством Сванте Паабо удалось выделить фрагмент ДНК из плечевой кости неандертальца. В этом фрагменте длиной всего лишь 379 пар оснований обнаружили 27 различий с ДНК современного человека и 55 различий с ДНК шимпанзе. Столь существенная разница между современными людьми и неандертальцами говорит о том, что наши линии разошлись как минимум 600 тысяч лет назад, то есть гораздо раньше, чем считалось до этого исследования. Проведенное группой Паабо сравнение показало и то, что мы не произошли от неандертальцев[8 - Более поздние исследования выявили, что народы Евразии несут в своих геномах следы скрещивания с неандертальцами. – Прим. перев.]. Теоретически тот же метод можно применить к образцам ДНК Homo erectus из Азии: эти гоминиды отделились от наших предков раньше неандертальцев и 30 тысяч лет назад тоже еще не вымерли. Быть может, в будущем мы узнаем, у каких еще гоминид были гены, определяющие наши на первый взгляд уникальные умственные способности. Если у неандертальцев, например, обнаружится часть наших генов, отвечающих за язык, интеллект и тягу к искусству, можно будет предположить, что эти способности развились как минимум 600 тысяч лет назад. Да, поведение не каменеет, но вот ДНК, лежащая в его основе, иногда сохраняется в окаменелостях так долго, что мы можем ее анализировать.

ДНК-революция должна пролить свет еще на многие аспекты эволюции и психологии человека. Пока я не могу предъявить вам всего многообразия генов, которые должны определять свойства нашего ума, обсуждаемые в этой книге. Но достижения генетики, вероятно, уже в ближайшие годы сделают даже самые спекулятивные из моих идей вполне пригодными для тестирования методами, которые мне сейчас сложно представить. Местами может создаваться впечатление, что моя теория выбора партнера стремится объяснить все и потому не объясняет ничего. Но нужно учесть, что биологи сейчас разрабатывают методы небывалой изощренности. Они позволят выяснить, какие приспособления развились именно в ходе полового отбора. Многие из этих методов, включая новые разновидности генетического анализа, подойдут и для изучения свойств человеческого разума. На самом деле, одна из целей этой книги – вдохновить других ученых на проверку представленных в ней идей.

Чего мы хотим от теории эволюции человеческого разума?

Думаю, любая теория эволюции человеческого разума должна стремиться соответствовать трем критериям: эволюционному, психологическому и личному. Эволюционный критерий – самый главный. Теория должна соблюдать законы эволюционной биологии, применяя общепринятые принципы генетики, наследственности, изменчивости, отбора и приспособления. Лучше не включать в теорию гипотетические явления сомнительной природы, чем грешили еще недавно популярные теории “генно-культурной коэволюции”, “когнитивной пластичности как побочного эффекта большого мозга” или “квантовой природы сознания”. Происхождение таких сложных адаптаций, как умственные способности, необходимо объяснять накопительным отбором в пользу функций, способствующих выживанию или размножению.

Поскольку эволюционный критерий первостепенен, намного важнее определить, какие селективные факторы формировали конкретную адаптацию, чем проследить всю цепочку ее структурных изменений начиная с самого примитивного состояния. Сложные адаптации объясняют только в биологическом контексте: устанавливают их функции и “рентабельность” (влияние на приспособленность). Главные вопросы – что и почему; как, когда и где – не столь важно. От любой теории любой биологической адаптации современные биологи требуют одного: показать, как эта адаптация повышает приспособленность, то есть способствует выживанию или размножению.

Психологический критерий заключается в следующем: человеческий разум, каким он представлен в теории, должен походить на разум обыкновенных, знакомых нам мужчин и женщин. Описанные в теории ментальные адаптации должны соответствовать нашему представлению о стандартных человеческих чертах и способностях. Если вы женаты, вспомните родителей вашего супруга. Если вы пользуетесь общественным транспортом, представьте ваших попутчиков. Именно их разум должна описывать теория – разум обычных людей во всем их многообразии. Нас не должны слишком заботить умы гениев, будь то физики-теоретики или бизнес-консультанты. В действительности мы пытаемся понять не “человеческий разум” как единое униформное свойство, а человеческие умы как наборы приспособлений, детали которых меняются в зависимости от возраста, пола, личности, культуры, рода занятий и так далее. Однако различия внутри нашего вида все же незначительны по сравнению с межвидовыми, и бывает полезно анализировать “человеческий разум” как отличный от “разума шимпанзе” или “разума голубоногой олуши”.

Наконец, любая теория происхождения человека должна удовлетворять персональные запросы. Она должна помогать проникнуть в суть нашего сознания – и такого, каким оно бывает в редкие моменты кристальной внутренней ясности, и такого, когда мы увязаем в трясине привычек, самообмана, кофеина и телевидения – в том, что сейчас принято называть бытовым сознанием. Углубившись в абстрактное теоретизирование на тему эволюции разума, легко забыть, что мы говорим о происхождении наших собственных генов, унаследованных от наших собственных родителей и выстраивающих наш собственный ум всю нашу жизнь. Кроме того, мы говорим о генах, которые сформировали разум и тело человека, бывшего вашей первой любовью, и того, кто был последней, и всех между ними. Теорию, малоприменимую к вашему разуму и разуму ваших любимых, никогда не примут как научное объяснение природы остальных шести миллиардов умов на этой планете. Теории, не утоляющие человеческую жажду самопознания, могут покорить умы людей, но не их сердца. До сих пор 47 % американцев считают, что люди были созданы Богом в последние 10 тысяч лет. Это означает, что эволюционные теории происхождения человека, пусть и неотразимые на рациональном уровне, многих людей не устроили. Думаю, стоит признать, что этот третий, личный, критерий возлагает на теорию серьезные ожидания, и она должна их как-то оправдывать. Конечно, этому критерию не стоит придавать больше значения, чем эволюционным принципам или данным психологии, но мне кажется, что он может служить хорошим ориентиром при разработке новых проверяемых гипотез. Если бы личный критерий ничего для нас не значил, мы, вероятно, должны были бы жить в состоянии экзистенциальной неукорененности, которую Жан-Поль Сартр считал неотъемлемой частью человеческого бытия.

Работая вместе

Натолкнувшись при разработке теории на три описанных выше вызова, я обнаружил, что моя профессиональная подготовка как экспериментального когнитивного психолога имеет довольно ограниченную ценность. Знания в области психологии оценки и принятия решений пригодились, когда я размышлял на тему выбора партнера. Но в большинстве случаев экспериментальная психология видит в человеческом разуме компьютер, который обучается решать проблемы, а не развлекательную систему, главная функция которой – привлекать половых партнеров. Кроме того, в психологических экспериментах обычно оценивается, насколько ловко и эффективно испытуемые управляются с компьютером, а не их остроумие и нежность в общении с потенциальным супругом. И новые модные направления вроде когнитивной нейронауки унаследовали этот подход.

Поскольку психология и нейронаука обычно обходят стороной брачное поведение человека, в этой книге я уделяю мало внимания областям исследований, соответствующим моей специальности. Эти области изучают, как человеческий разум обрабатывает информацию. Но эволюции нет дела до обработки информации как таковой, для нее важна приспособленность – перспективы в плане выживания и размножения. Эксперименты, проясняющие механизмы обработки мозгом произвольной визуальной и вербальной информации, не сильно помогают понять, дорого ли обходятся и как повышают нашу приспособленность занятия искусством, юмор и прочие человеческие возможности, требующие эволюционного объяснения. В то же время некоторые хуже финансируемые исследования – те, что посвящены индивидуальным различиям, личности, интеллекту, генетике поведения, – оказались для меня неожиданно полезными. Эти исследования направлены как раз таки на решение ключевых вопросов полового отбора: как различаются признаки у разных особей, как эти различия оцениваются в ходе выбора партнера, как наследуются и как соотносятся с общей приспособленностью. Выводы таких работ не всегда, как это сейчас называется, политкорректны. Мне было бы комфортнее совмещать эволюционную биологию с политкорректной нейронаукой, которая игнорирует человеческую сексуальность, индивидуальные различия и гены. Но в эволюционной психологии приходится иметь дело с эволюцией, а значит, обращать внимание на генетически обусловленные индивидуальные различия, которые дают преимущества одним особям перед другими в выживании или размножении.

Многие из новых книг, посвященных эволюции человеческого разума, предлагают радикально новые идеи относительно механизма эволюции, зато очень консервативно описывают возможности разума. Такой подход предполагает, что современная эволюционная теория – это замок из песка, а современная психология – по меньшей мере Гибралтарская скала. Я придерживаюсь противоположной точки зрения. Моя теория выбора партнера опирается по большей части на консервативные, твердо установленные принципы эволюции, в вопросах же человеческого поведения она скорее игрива и непочтительна.

При написании этой книги я полагался на данные многих областей науки: психологии, антропологии, теории эволюции, приматологии, археологии, когнитивистики, теории игр и генетики поведения. Многие идеи я почерпнул в культурологии и современном феминизме, некоторые – у моих интеллектуальных кумиров, таких как Фридрих Ницше и Торстейн Веблен. Я не претендую на звание эксперта во всех указанных областях. О том, что происходит за пределами нашей сферы исследований, мы, ученые, узнаем, читая те же самые научно-популярные книги и журнальные статьи, что и другие люди. Поэтому мы тоже попадаем под влияние интеллектуальных поветрий в академической и популярной культуре и зависим от популяризаторов других наук, которые порой имеют весьма специфические взгляды. Я попытался минимизировать подобные искажения тщательным выбором идей и сведений, на которые мне предстояло опираться. Я старался отделять свои суждения, которые подтверждаются современными данными (как я их понимаю), от тех, что еще нуждаются в проверке.

Другие искажения могут быть связаны с моим ограниченным практическим пониманием адаптаций нашего разума. Я знаю об искусстве меньше, чем большинство художников, о языке – меньше, чем политические спичрайтеры, а в познаниях о комедии мне не сравниться с Мэттом Гроунингом, создателем “Симпсонов”. Если вы поймете, что лучше меня разбираетесь в каком-нибудь аспекте человеческого разума, можете воспользоваться моими ошибками и упущениями: эволюционная психология ждет вклада от специалистов в любых областях.

Эта книга описывает лишь один способ применения теории полового отбора к эволюционной психологии, а таких способов – бесчисленное множество. Я не претендую на то, чтобы представить здесь полную, законченную теорию человеческого разума, человеческой эволюции или человеческих сексуальных связей. Эта книга – лишь мгновенный снимок предварительной теории, которая все еще находится в разработке. Моя цель – стимулировать обсуждение, споры и дальнейшие исследования, а не задавить читателей доктриной, высеченной в камне.

Древняя романтика

Самая необычная задача из тех, которые ставит перед читателем эта книга, – периодически представлять, каково было нашим предкам влюбляться в существ, гораздо более мохнатых, низкорослых и бедных, говорящих менее внятно и обладающих менее развитым самосознанием, чем мы. Но лучше не представлять себе этих существ слишком уж детально. У меня, например, никогда не получалось ощутить истинное влечение ни к одной музейной модели самки австралопитека, какими бы реалистичными ни были их покатые лбы, толстые талии и мохнатые ягодицы. И мне не кажется таким уж плевым делом почувствовать истинную любовь, глядя в глаза, созерцавшие мир три миллиона лет назад. Похоже, наши сексуальные предпочтения слишком жестко закреплены, чтобы воображение могло совершать подобные скачки. Ограниченность сексуальных фантазий современного человека всегда была препятствием на пути к пониманию роли выбора партнера в человеческой эволюции.

С другой стороны, романтику наших предков не так трудно понять на чуть более абстрактном уровне. На самом деле, эволюция человека может оказаться интуитивно понятнее, если рассматривать ее с точки зрения полового отбора, а не естественного. Проблемы выживания, с которыми сталкивались наши предки, сильно отличались от наших, зато проблемы отказа в сексе, боли при расставании, ревности и соперничества за партнеров остались почти неизменными. Не многим из нас доводилось выкапывать коренья, разделывать животных, спасаться от львов или устраивать набеги на соседние племена. Зато у нас есть опыт сексуальных отношений, и он помогает понять, как выбор партнеров из поколения в поколение формировал наш вид.

Любая из наших романтических историй длится всего несколько лет, а любовная история наших генов – миллионы. Мы здесь лишь потому, что нашим генам посчастливилось пройти череду удачных сексуальных союзов, которые заключались с тех пор, как полмиллиарда лет назад появились животные с глазами и мозгом. В каждом поколении наши гены должны были проходить через ворота под названием “выбор партнера”. Человеческая эволюция – это история о том, как эти ворота обзаводились новыми охранными системами, а наш разум – обольстительными ухищрениями, позволяющими обходить самых строгих на свете стражей.

Глава 2

Гений Дарвина

У идеи полового отбора удивительная история. В ней нашлось место проявлениям как самых светлых, так и самых неприглядных сторон науки. Самое прекрасное в этой истории – классический образ героя, воплощенный в создателе идеи. Одинокий гений (Чарльз Дарвин), работая в своем загородном доме, не имея официальной научной должности, вдруг предлагает смелую теорию, объясняющую разрозненные, ранее непостижимые факты. Несмотря на то что Дарвин представил ее в доступной и увлекательной форме – в виде прекрасно проиллюстрированной книги “Происхождение человека и половой отбор”, которая завоевала большую популярность, – теория сразу же подверглась нападкам, оскорблениям и насмешкам со стороны узколобых коллег Дарвина и была ими отвергнута. О ней почти забыли, но шли десятилетия, и накапливалось все больше свидетельств в ее пользу – причем таких, о которых не подозревал и сам Дарвин. В конце концов вклад Дарвина в науку был оценен по достоинству: через 100 лет после своего рождения теория стала общепризнанной. Блудное дитя Дарвина – теория полового отбора – вернулось, и наука в очередной раз показала, как правда преодолевает превратности истории и идеологическое сопротивление.

Но в этой истории наука показала себя и с дурной стороны. Понадобился целый век, чтобы биологи приняли всерьез идеи о выборе полового партнера – несомненно, самые провокационные из всех идей Дарвина. Причиной такой задержки был не столько разумный скептицизм, сколько смесь темных предрассудков – сексизма, антропоцентризма и ошибочного редукционизма. Эти предрассудки были столь сильны, что после Дарвина ни один биолог или психолог за 50 лет не озаботился экспериментальной проверкой его идей о выборе полового партнера (хотя впоследствии оказалось, что такие эксперименты провести несложно, и обычно они дают положительный результат).

В этой главе мы подойдем к базовым идеям теории полового отбора через историю публикаций. Исторический контекст имеет большое значение, поскольку в те 100 лет, когда половой отбор был предан забвению, до раскрытия загадки происхождения человека было дальше, чем когда-либо. До Дарвина источником знаний о нашем происхождении были религиозные мифы; после Дарвина эволюцией стали объяснять особенности нашего тела – но не разума. В XX веке уникальное научное очарование психологией сосуществовало с беспримерной пустотой на поле идей происхождения человеческой психики. Изучив истоки теории полового отбора, зародившейся в XIX веке, мы сможем лучше понять те аспекты человеческой природы, которые бо?льшую часть XX века старались не замечать.

Золотые украшения

Маленький Чарльз Дарвин обожал природу. Мальчик страстно увлекался коллекционированием жуков; однажды, поймав одного, он хотел отнести его домой, но руки были заняты. Это его не остановило: он сунул жука себе в рот. В награду за свою целеустремленность Дарвин получил полный рот едкой кислоты, но его энтузиазм нисколько не угас. В его родовом поместье Гора (The Mount) в Шрусбери была превосходная библиотека с коллекцией книг по естественной истории, которая принадлежала его отцу, оранжерея с экзотическими растениями, голубятня, в которой его мать держала декоративных голубей, а также выход к берегу реки Северн. Маленькому Чарльзу куда больше нравилось любоваться природой и слушать ее звуки, чем зубрить латынь в местной школе.

Когда Дарвину исполнилось 23 года, он оставил родной Шрусбери ради красот Южной Америки. Во время своего кругосветного путешествия на “Бигле” он увидел невероятное множество самых разнообразных примеров природного декора. Хотя в Англии Дарвину доводилось наблюдать воробьинообразных птиц с причудливыми трелями и величавых фазанов с пестрым оперением, но к встрече с такими вычурными флорой и фауной, как в тропиках, юный натуралист готов не был. Диковинные цветы, вокруг которых снуют колибри с перышками, переливающимися всеми цветами радуги. Жуки, закованные в панцири цвета золота, сапфиров и рубинов. Таинственные орхидеи. Пронзительно кричащие попугаи. Бабочки, крылья которых напоминают пару синих хлопающих ладоней. Обезьяны с рыжими, белыми, черными и коричневыми мордочками. Экзотические фрукты, от которых ломятся прилавки бразильских рынков. За один день во время вылазки из Рио Дарвин поймал не менее 68 видов экзотических жуков. Дневниковые записи Дарвина сообщают о “потоках удовольствия” и “хаосе наслаждения” – таковы были его впечатления от барочных красот джунглей, “будто бы сошедших со страниц “Тысячи и одной ночи”.

Но Дарвин жаждал объяснения увиденного разнообразия. За 20 лет до его путешествия Уильям Пейли и другие богословы высказались, что Бог создал все красоты мира лишь для того, чтобы человек восхитился и преклонился перед Ним. Дарвин просто не мог не удивиться, почему это Бог решил забросить крошечных золотых жучков в самое сердце непроходимых и безлюдных джунглей, за тысячу миль от ближайшей церкви. Так действительно ли все природные красоты существуют лишь для нашего ублажения? Принципы теории эволюции путем естественного отбора Дарвин разработал в период после плавания на “Бигле” и до создания дневниковых записей 1838 года. Он осознал, что золотой панцирь требуется жукам для их собственных целей, а не для услады человеческого взора или рекламирования божественного промысла.

Украшения должны были появиться для чего-то, но Дарвин не понимал, как его новая теория могла бы объяснить такую на первый взгляд бесполезную роскошь. Он заметил, что многие животные, в особенности самцы, ярко окрашены и мелодично поют. Такие приспособления часто очень сложны, дорогостоящи и, как правило, никак не востребованы в рутинных занятиях типа питания, бегства или сражения. Животные не стремятся демонстрировать свою красоту людям, когда те нуждаются в духовном подъеме. Вместо этого они красуются перед противоположным полом. Причем самцы – чаще. Павлины разворачивают свои хвосты перед павами; в любом европейском городе надутые голуби, воркуя и хлопая крыльями, преследуют голубок. Если самки уходят, самцы прекращают свое представление. Но если те возвращаются, все начинается сначала. Почему они так поступают?

После того как в своем путешествии Дарвин столкнулся с загадкой природных украшений, он больше не мог принимать их как должное. Вернувшись в Англию, ученый обнаружил, что викторианские сады прямо-таки кишат павлинами. Их хвосты постоянно будоражили его сознание, напоминая о нерешенной проблеме и вызывая приступы тошноты. Однажды Дарвин пожаловался своему сыну Фрэнсису: “Вид пера в павлиньем хвосте… Всякий раз, когда я смотрю на него, мне становится дурно!” Павлины будто бы насмехались над его теорией естественного отбора, гласящей, что каждый признак служит определенной цели.

Научная хитрость

Дарвин вылечил свою павлинью тошноту, разработав теорию полового отбора. Мы не знаем точно, когда и как он над ней работал, поскольку историки науки не перетрудились в поисках информации об этом. Об открытии естественного отбора они написали примерно в тысячу раз больше, чем об открытии полового. Мне известна лишь одна хорошая книга, посвященная истории теории полового отбора, – “Муравей и павлин” (The Ant and the Peacock) Хелены Кронин. Но мы знаем вот что: в какой-то момент между путешествием на “Бигле” в 1830-х и выходом “Происхождения видов путем естественного отбора” в 1859-м Дарвин начал понимать, зачем животным нужны украшения. Работая над “Происхождением видов…”, он был уверен в теории полового отбора настолько, чтобы уделить ей в этой эпохальной книге три страницы – наскрести уверенности на целую главу не удалось.

Из этого желудя впоследствии вырос могучий дуб – девятисотстраничный труд “Происхождение человека и половой отбор”, вышедший в двух томах в 1871 году. Заголовок вводит нас в заблуждение: происхождению человека от обезьяноподобных предков отведено меньше трети книги, всего 250 страниц. Оставшаяся часть посвящена половому отбору: 70 страниц – роли полового отбора в эволюции человека, 500 страниц – половому отбору у других животных. Дарвина больше не озадачивали золотые жучки и павлиньи перья. Он счел половой отбор столь важным, что решил написать о нем в книге, в будущей популярности которой он не сомневался – ведь она доказывала факт эволюции человека.