По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

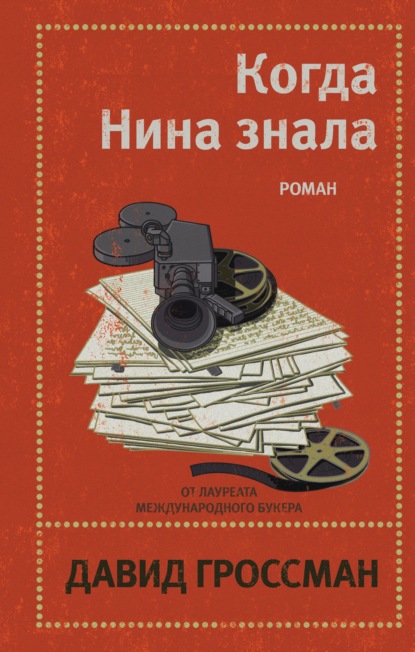

Когда Нина знала

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Когда Нина знала

Давид Гроссман

Литературные хиты: Коллекция

Новый роман от лауреата Международной Букеровской премии Давида Гроссмана.

История женщин, чьи судьбы могли сложиться иначе.

Вера. Нина. Гили. Три поколения женщин, которые связаны общей болью.

Они собираются вместе впервые за долгие годы, чтобы отпраздновать девяностолетие Веры. Ее внучка Гили решает снять фильм о бабушке, и семья отправляется в Хорватию, на бывший тюремный остров Голи-Оток.

Именно там впервые Вера рассказывает всю историю своей жизни.

Много лет назад она сделала трудный выбор, за которым последовало заключение в тюрьму. Вера знала, на что идет, как знала и то, что ее шестилетняя дочь Нина останется одна.

Почему она так поступила?

Есть ли этому оправдание?

И, наконец, как этот выбор изменил жизнь всей семьи?

«Гроссман не только мировая суперзвезда, но и один из по-настоящему выдающихся писателей современности». – Галина Юзефович

«Эта книга основана на истории одной хорватской женщины. Она мне ее рассказала, и эта история так меня поразила, что я три года писал книгу». – Давид Гроссман в интервью для Lenta.ru

«Гроссман – великий механик души». – Haaretz

«Давид Гроссман провел потрясающее исследование, как одна трагедия влияет на последующие поколения». – Kristine Huntley, Booklist

Давид Гроссман

Когда Нина знала

David Grossman

WHEN NINA KNEW (LIFE PLAYS WITH ME)

Copyright © David Grossman, 2019

This edition published by arrangement with The Deborah Harris Agency and Synopsis Literary Agency

© Сегаль Г., перевод на русский язык, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Рафаэлю было пятнадцать, когда мать умерла, избавив его от собственных страданий. Шел дождь, поливая кибуцников[1 - Кибуц – сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении. Кибуцники – члены этой коммуны.], сгрудившихся под зонтиками на маленьком кладбище. Тувия, отец Рафаэля, убивался и плакал. Он много лет преданно ухаживал за женой и теперь стоял, потерянный и осиротевший. Рафаэль, одетый в шорты, держался особняком, глаза и голову прятал под капюшон, чтобы не заглядывали в его сухие глаза. «Теперь, когда она умерла, – думал он, – пусть видит все, что я про нее думаю».

Это случилось зимой 1962 года. Через год его отец повстречал Веру Новак, приехавшую в Израиль из Югославии, и они стали парой. Вера приехала в Израиль с единственной дочкой Ниной, семнадцатилетней девчонкой, высокой и белокурой, удлиненное лицо которой, очень бледное и красивое, было лишено всякого выражения.

Мальчишки из класса Рафаэля прозвали Нину Сфинксом; им нравилось подкрадываться к ней сзади и дразнить именно в те моменты, когда она сидела, обхватив себя руками и уставившись в одну точку. Пока однажды девочка один раз не схватила двух задир, которые ее изображали, и не расквасила им физиономии. Таких тумаков в кибуце еще не видывали. Трудно поверить, сколько силы и ярости вдруг выявилось в ее тонких руках и ногах. Поползли слухи. Говорили, что, когда ее мать сослали в ГУЛАГ, Нина еще девчушкой оказалась на улице. Произнося слова «на улице», люди сопровождали их многозначительными взглядами. Говорили, что в Белграде она связалась с бандитской шайкой, похищала детей, чтобы получать за них выкуп. Говорили… Люди охочи до разговоров. Ни рассказы про это избиение, ни другие сплетни и слухи не пробивались сквозь туман, в котором Рафаэль жил после маминой смерти. Долгие месяцы он пребывал в каком-то внутреннем забытьи. Два раза в день, утром и вечером, глотал по таблетке сильного снотворного, которое брал из маминой аптечки. И Нину, когда случайно сталкивался с ней в кибуце, даже не замечал.

Но как-то вечером, примерно через полгода после маминой смерти, он, срезая путь, шел к спортзалу через плантацию авокадо, и навстречу ему шла Нина. Шла с опущенной головой, обхватив себя руками, будто на улице сильная стужа. И Рафаэль вдруг обмер, внутри все взмыло, как струна, почему – он и сам не знал. Нина была погружена в себя, его не замечала. Он увидел ее шаг. Первое – это шаг. Легкий, сдержанный. Высокий и ясный лоб. И платье, голубое, простое и легкое, развевающееся где-то чуть выше колен.

С каким выражением на лице он это рассказывал…

Только когда она подошла совсем близко, Рафаэль увидел, что девочка плачет тихими, придушенными слезами. И тут и она его заметила и остановилась. И вся съежилась. На пару секунд их взгляды пересеклись, и можно сказать, что, увы, до дня последнего. «Небо, земля, деревья, – сказал мне Рафаэль. – Не знаю… Я почувствовал, будто вся природа вдруг изменилась».

Нина первая пришла в себя. Она сердито фыркнула и быстро удалилась. Он еще успел окинуть взглядом ее лицо, которое тут же утратило всякое выражение, и что-то в нем всколыхнулось. Рафаэль протянул руку ей вслед – ну прямо вижу его там, как он стоит, вытянув руку.

И так вот и застыл с протянутой рукой на сорок пять лет.

Но тогда, на той плантации авокадо, еще не подумав и не заколебавшись, и не запутавшись в собственных комплексах, он вскочил и кинулся вслед за ней, чтобы сказать ей, что все понял, как только ее увидел. «Все пробудилось к жизни», – сказал он мне. Я попросила объяснить. Он как-то смешался, забормотал, как все в нем угасло за годы материнской болезни и еще сильней после ее смерти. А тут все внезапно стало неотложным и судьбоносным и возникла уверенность, что и она ответит тем же.

Нина услышала, что его шаги преследуют ее, остановилась, развернулась и оглядела его медленным взглядом. «Чего надо?» – внезапно пролаяла она ему в лицо. Рафаэль отпрянул, оторопев от ее красоты и, наверно, от ее грубости – в основном, боюсь, от смеси красоты с грубостью. В нем и по сей день это есть: слабость к женщинам, у которых имеется капелька, щепотка мужицкой наглости, даже хамства, этакая перчинка. Рафаэль, Рафи…

Нина встала, уперев руки в бока, из нее «выпрыгнула» жесткая уличная девчонка, дикий зверек. Раздув ноздри, она его обнюхала, и Рафаэль увидел жилку, пульсирующую на ее шее, и вдруг ощутил боль в губах – так он мне рассказал – прямо жжение и жажду.

«Ясно, поняли, – подумала я, – ты не обязан излагать все подробности».

На щеках у Нины еще блестели слезы, но глаза холодные, почти змеиные. «Катись отсюда, козел!» – сказала она, и он потряс головой, мол, ни за что, и Нина медленно приблизила к его голове свой лоб, приблизила и отодвинула, будто в поисках верной точки, а он зажмурился, она ударила со всей дури, и Рафаэль отлетел назад и свалился в дупло дерева авокадо.

«Сорт Эттингер», – поспешил он уточнить, чтобы я, не приведи господь, не забыла, как важен каждый штрих этой сцены, ибо именно так и строятся мифы.

Ошарашенный, он влетел в дупло, потрогал вздувающуюся на лбу шишку, встал на ноги, и все вокруг закружилось. С тех пор как умерла мама, Рафаэль ни к кому не прикасался и никто не прикасался к нему, кроме тех, с кем случалось драться. Но тут было что-то другое, так он это ощущал, она пришла, чтобы наконец-то вскрыть ему мозг, вызволить его из страданий. И, ослепнув от боли, он выкрикнул ей то, что ему открылось только что, в тот миг, как ее увидел, и он сам был потрясен, когда изо рта полилась грязь, срамота. «Язык отморозков, – сказал он мне, – хочу тебя трахнуть, типа этого. Но в какие-то полсекунды я по ее лицу увидел, что, несмотря на всю эту мерзость, она меня поняла».

Может, все так и было, откуда мне знать, почему бы не подобреть к ней и не подумать, что девчушка, родившаяся в Югославии и несколько лет (как это выяснилось позже) мотавшаяся брошенным ребенком, без папы и без мамы, что эта девчушка, несмотря на подобное вступление, а может, именно из-за него, и правда на секунду прониклась состраданием к этому мальчишке из израильского кибуца, мальчишке замкнутому – таким я себе представляю его в шестнадцать лет – одинокому, с башкой, полной тайн, и фантазий и стремлений к подвигам, о которых никто на свете не знает. Мальчишке печальному и мрачному, но красивому, хоть плачь.

Рафаэль, мой отец.

Есть известный фильм, не вспомню сейчас, как он называется (не стоит тратить время на «Гугл»), в котором герой возвращается в прошлое, чтобы что-то в нем исправить или предотвратить какую-то мировую войну или что-то еще. Вот и я, все бы я отдала за возвращение в прошлое, но только для того, чтобы не дать встретиться этой парочке!

Все дни, а главным образом ночи, что последовали дальше, он будет грызть себя за то, что проморгал этот дивный миг. Он перестал глотать мамино снотворное, чтобы не затмевало яркость любви. В кибуце он искал ее повсюду и не находил. В те дни Рафаэль почти ни с кем не общался и потому не знал, что Нина ушла из квартала холостяков, в котором проживала вместе с матерью, и раздобыла себе комнатушку в старом заброшенном строении времен отцов-основателей кибуца. Строение это было чем-то вроде поезда с крошечными отсеками, и стояло оно за фруктовыми плантациями, в том месте, которое кибуцники с присущим им великодушием называли «Лепрозорием». Там жила небольшая группа мужчин и женщин, в большинстве своем волонтеры из-за границы, которые, не найдя себе применения, так здесь и застряли, и никто не знал, что с ними делать.

Тем временем страсть, родившаяся у него в тот час, когда Нина встретилась ему на плантации авокадо, ничуть не растеряла своего огня, напротив, с каждым днем она все сильнее распаляла его душу. «Если Нина согласится хоть раз со мной переспать, ее мимика точно к ней вернется», – абсолютно серьезно думал он.

Про эту свою идею он рассказал мне во время разговора, который мы засняли тысячу лет назад, когда ему было тридцать семь. Это был мой дебютный фильм, и утром, через двадцать четыре года после того, как он был заснят, мы с Рафаэлем в приступе внезапной ностальгии решили его посмотреть. В этом месте фильма мы видим, как он кашляет, чуть не задыхается, скребет свою растрепанную бороду, снимает, надевает и снова снимает кожаный ремешок часов и – что главное – не поднимает глаз на свою молодую интервьюершу, то есть на меня.

«Знаешь, а у тебя в шестнадцать лет было полно самоуверенности!» – слышу я, как говорю в картине льстивым голосом. «Это у меня-то? – удивляется Рафаэль в картине. – Самоуверенности? Да я был как листок на ветру». – «А я вот как раз считаю, – отвечает интервьюерша дико фальшивым голосом, – что это самое оригинальное признание в любви, какое я только слышала».

Когда я брала у него это интервью, мне было пятнадцать лет, и сказать по совести, я до того момента не слышала ни единого признания в любви, ни своеобразного, ни банального, из уст кого-то, кто не я-сама-перед-зеркалом в черной беретке и загадочной косынке, скрывающей мне пол-лица.

Видеокассета, маленький штатив, микрофон, прикрытый серой губкой, которая уже и заворсилась. На этой неделе, в октябре 2008 года, их нашла моя бабушка Вера в картонной коробке на своих антресолях вместе со старенькой камерой «Сони», через глазок которой я в те годы познавала мир.

Конечно, назвать эту штуку фильмом – малость преувеличение. Речь идет о нескольких эпизодах, воспоминаниях о юности моего отца, разбросанных и не до конца обработанных. Звук жуткий и изображение нечеткое и зернистое. Но в основном можно понять, что там происходит. На коробке Вера черной тушью написала: «ГИЛИ – ВСЯКОЕ/РАЗНОЕ». У меня нет слов описать, что этот фильм со мной делает, как мое сердце выпрыгивает при виде той девчушки, какой была я, девчушки, которая выглядит здесь, в фильме (не преувеличиваю), человеческим вариантом птицы додо, той, которой, как мы помним, только вымирание не дало умереть от смущения. То есть существом, которое в глубине души еще не решило, что оно такое и чем хочет стать, и перед которым все еще открыто.

Сегодня, через двадцать четыре года после того, как снята эта беседа, я сижу в кибуце возле своего отца в Верином доме, гляжу на них двоих и поражаюсь, до чего же я в этом фильме вся напоказ, даже при том, что я только интервьюерша и меня почти не замечают.

Давид Гроссман

Литературные хиты: Коллекция

Новый роман от лауреата Международной Букеровской премии Давида Гроссмана.

История женщин, чьи судьбы могли сложиться иначе.

Вера. Нина. Гили. Три поколения женщин, которые связаны общей болью.

Они собираются вместе впервые за долгие годы, чтобы отпраздновать девяностолетие Веры. Ее внучка Гили решает снять фильм о бабушке, и семья отправляется в Хорватию, на бывший тюремный остров Голи-Оток.

Именно там впервые Вера рассказывает всю историю своей жизни.

Много лет назад она сделала трудный выбор, за которым последовало заключение в тюрьму. Вера знала, на что идет, как знала и то, что ее шестилетняя дочь Нина останется одна.

Почему она так поступила?

Есть ли этому оправдание?

И, наконец, как этот выбор изменил жизнь всей семьи?

«Гроссман не только мировая суперзвезда, но и один из по-настоящему выдающихся писателей современности». – Галина Юзефович

«Эта книга основана на истории одной хорватской женщины. Она мне ее рассказала, и эта история так меня поразила, что я три года писал книгу». – Давид Гроссман в интервью для Lenta.ru

«Гроссман – великий механик души». – Haaretz

«Давид Гроссман провел потрясающее исследование, как одна трагедия влияет на последующие поколения». – Kristine Huntley, Booklist

Давид Гроссман

Когда Нина знала

David Grossman

WHEN NINA KNEW (LIFE PLAYS WITH ME)

Copyright © David Grossman, 2019

This edition published by arrangement with The Deborah Harris Agency and Synopsis Literary Agency

© Сегаль Г., перевод на русский язык, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Рафаэлю было пятнадцать, когда мать умерла, избавив его от собственных страданий. Шел дождь, поливая кибуцников[1 - Кибуц – сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении. Кибуцники – члены этой коммуны.], сгрудившихся под зонтиками на маленьком кладбище. Тувия, отец Рафаэля, убивался и плакал. Он много лет преданно ухаживал за женой и теперь стоял, потерянный и осиротевший. Рафаэль, одетый в шорты, держался особняком, глаза и голову прятал под капюшон, чтобы не заглядывали в его сухие глаза. «Теперь, когда она умерла, – думал он, – пусть видит все, что я про нее думаю».

Это случилось зимой 1962 года. Через год его отец повстречал Веру Новак, приехавшую в Израиль из Югославии, и они стали парой. Вера приехала в Израиль с единственной дочкой Ниной, семнадцатилетней девчонкой, высокой и белокурой, удлиненное лицо которой, очень бледное и красивое, было лишено всякого выражения.

Мальчишки из класса Рафаэля прозвали Нину Сфинксом; им нравилось подкрадываться к ней сзади и дразнить именно в те моменты, когда она сидела, обхватив себя руками и уставившись в одну точку. Пока однажды девочка один раз не схватила двух задир, которые ее изображали, и не расквасила им физиономии. Таких тумаков в кибуце еще не видывали. Трудно поверить, сколько силы и ярости вдруг выявилось в ее тонких руках и ногах. Поползли слухи. Говорили, что, когда ее мать сослали в ГУЛАГ, Нина еще девчушкой оказалась на улице. Произнося слова «на улице», люди сопровождали их многозначительными взглядами. Говорили, что в Белграде она связалась с бандитской шайкой, похищала детей, чтобы получать за них выкуп. Говорили… Люди охочи до разговоров. Ни рассказы про это избиение, ни другие сплетни и слухи не пробивались сквозь туман, в котором Рафаэль жил после маминой смерти. Долгие месяцы он пребывал в каком-то внутреннем забытьи. Два раза в день, утром и вечером, глотал по таблетке сильного снотворного, которое брал из маминой аптечки. И Нину, когда случайно сталкивался с ней в кибуце, даже не замечал.

Но как-то вечером, примерно через полгода после маминой смерти, он, срезая путь, шел к спортзалу через плантацию авокадо, и навстречу ему шла Нина. Шла с опущенной головой, обхватив себя руками, будто на улице сильная стужа. И Рафаэль вдруг обмер, внутри все взмыло, как струна, почему – он и сам не знал. Нина была погружена в себя, его не замечала. Он увидел ее шаг. Первое – это шаг. Легкий, сдержанный. Высокий и ясный лоб. И платье, голубое, простое и легкое, развевающееся где-то чуть выше колен.

С каким выражением на лице он это рассказывал…

Только когда она подошла совсем близко, Рафаэль увидел, что девочка плачет тихими, придушенными слезами. И тут и она его заметила и остановилась. И вся съежилась. На пару секунд их взгляды пересеклись, и можно сказать, что, увы, до дня последнего. «Небо, земля, деревья, – сказал мне Рафаэль. – Не знаю… Я почувствовал, будто вся природа вдруг изменилась».

Нина первая пришла в себя. Она сердито фыркнула и быстро удалилась. Он еще успел окинуть взглядом ее лицо, которое тут же утратило всякое выражение, и что-то в нем всколыхнулось. Рафаэль протянул руку ей вслед – ну прямо вижу его там, как он стоит, вытянув руку.

И так вот и застыл с протянутой рукой на сорок пять лет.

Но тогда, на той плантации авокадо, еще не подумав и не заколебавшись, и не запутавшись в собственных комплексах, он вскочил и кинулся вслед за ней, чтобы сказать ей, что все понял, как только ее увидел. «Все пробудилось к жизни», – сказал он мне. Я попросила объяснить. Он как-то смешался, забормотал, как все в нем угасло за годы материнской болезни и еще сильней после ее смерти. А тут все внезапно стало неотложным и судьбоносным и возникла уверенность, что и она ответит тем же.

Нина услышала, что его шаги преследуют ее, остановилась, развернулась и оглядела его медленным взглядом. «Чего надо?» – внезапно пролаяла она ему в лицо. Рафаэль отпрянул, оторопев от ее красоты и, наверно, от ее грубости – в основном, боюсь, от смеси красоты с грубостью. В нем и по сей день это есть: слабость к женщинам, у которых имеется капелька, щепотка мужицкой наглости, даже хамства, этакая перчинка. Рафаэль, Рафи…

Нина встала, уперев руки в бока, из нее «выпрыгнула» жесткая уличная девчонка, дикий зверек. Раздув ноздри, она его обнюхала, и Рафаэль увидел жилку, пульсирующую на ее шее, и вдруг ощутил боль в губах – так он мне рассказал – прямо жжение и жажду.

«Ясно, поняли, – подумала я, – ты не обязан излагать все подробности».

На щеках у Нины еще блестели слезы, но глаза холодные, почти змеиные. «Катись отсюда, козел!» – сказала она, и он потряс головой, мол, ни за что, и Нина медленно приблизила к его голове свой лоб, приблизила и отодвинула, будто в поисках верной точки, а он зажмурился, она ударила со всей дури, и Рафаэль отлетел назад и свалился в дупло дерева авокадо.

«Сорт Эттингер», – поспешил он уточнить, чтобы я, не приведи господь, не забыла, как важен каждый штрих этой сцены, ибо именно так и строятся мифы.

Ошарашенный, он влетел в дупло, потрогал вздувающуюся на лбу шишку, встал на ноги, и все вокруг закружилось. С тех пор как умерла мама, Рафаэль ни к кому не прикасался и никто не прикасался к нему, кроме тех, с кем случалось драться. Но тут было что-то другое, так он это ощущал, она пришла, чтобы наконец-то вскрыть ему мозг, вызволить его из страданий. И, ослепнув от боли, он выкрикнул ей то, что ему открылось только что, в тот миг, как ее увидел, и он сам был потрясен, когда изо рта полилась грязь, срамота. «Язык отморозков, – сказал он мне, – хочу тебя трахнуть, типа этого. Но в какие-то полсекунды я по ее лицу увидел, что, несмотря на всю эту мерзость, она меня поняла».

Может, все так и было, откуда мне знать, почему бы не подобреть к ней и не подумать, что девчушка, родившаяся в Югославии и несколько лет (как это выяснилось позже) мотавшаяся брошенным ребенком, без папы и без мамы, что эта девчушка, несмотря на подобное вступление, а может, именно из-за него, и правда на секунду прониклась состраданием к этому мальчишке из израильского кибуца, мальчишке замкнутому – таким я себе представляю его в шестнадцать лет – одинокому, с башкой, полной тайн, и фантазий и стремлений к подвигам, о которых никто на свете не знает. Мальчишке печальному и мрачному, но красивому, хоть плачь.

Рафаэль, мой отец.

Есть известный фильм, не вспомню сейчас, как он называется (не стоит тратить время на «Гугл»), в котором герой возвращается в прошлое, чтобы что-то в нем исправить или предотвратить какую-то мировую войну или что-то еще. Вот и я, все бы я отдала за возвращение в прошлое, но только для того, чтобы не дать встретиться этой парочке!

Все дни, а главным образом ночи, что последовали дальше, он будет грызть себя за то, что проморгал этот дивный миг. Он перестал глотать мамино снотворное, чтобы не затмевало яркость любви. В кибуце он искал ее повсюду и не находил. В те дни Рафаэль почти ни с кем не общался и потому не знал, что Нина ушла из квартала холостяков, в котором проживала вместе с матерью, и раздобыла себе комнатушку в старом заброшенном строении времен отцов-основателей кибуца. Строение это было чем-то вроде поезда с крошечными отсеками, и стояло оно за фруктовыми плантациями, в том месте, которое кибуцники с присущим им великодушием называли «Лепрозорием». Там жила небольшая группа мужчин и женщин, в большинстве своем волонтеры из-за границы, которые, не найдя себе применения, так здесь и застряли, и никто не знал, что с ними делать.

Тем временем страсть, родившаяся у него в тот час, когда Нина встретилась ему на плантации авокадо, ничуть не растеряла своего огня, напротив, с каждым днем она все сильнее распаляла его душу. «Если Нина согласится хоть раз со мной переспать, ее мимика точно к ней вернется», – абсолютно серьезно думал он.

Про эту свою идею он рассказал мне во время разговора, который мы засняли тысячу лет назад, когда ему было тридцать семь. Это был мой дебютный фильм, и утром, через двадцать четыре года после того, как он был заснят, мы с Рафаэлем в приступе внезапной ностальгии решили его посмотреть. В этом месте фильма мы видим, как он кашляет, чуть не задыхается, скребет свою растрепанную бороду, снимает, надевает и снова снимает кожаный ремешок часов и – что главное – не поднимает глаз на свою молодую интервьюершу, то есть на меня.

«Знаешь, а у тебя в шестнадцать лет было полно самоуверенности!» – слышу я, как говорю в картине льстивым голосом. «Это у меня-то? – удивляется Рафаэль в картине. – Самоуверенности? Да я был как листок на ветру». – «А я вот как раз считаю, – отвечает интервьюерша дико фальшивым голосом, – что это самое оригинальное признание в любви, какое я только слышала».

Когда я брала у него это интервью, мне было пятнадцать лет, и сказать по совести, я до того момента не слышала ни единого признания в любви, ни своеобразного, ни банального, из уст кого-то, кто не я-сама-перед-зеркалом в черной беретке и загадочной косынке, скрывающей мне пол-лица.

Видеокассета, маленький штатив, микрофон, прикрытый серой губкой, которая уже и заворсилась. На этой неделе, в октябре 2008 года, их нашла моя бабушка Вера в картонной коробке на своих антресолях вместе со старенькой камерой «Сони», через глазок которой я в те годы познавала мир.

Конечно, назвать эту штуку фильмом – малость преувеличение. Речь идет о нескольких эпизодах, воспоминаниях о юности моего отца, разбросанных и не до конца обработанных. Звук жуткий и изображение нечеткое и зернистое. Но в основном можно понять, что там происходит. На коробке Вера черной тушью написала: «ГИЛИ – ВСЯКОЕ/РАЗНОЕ». У меня нет слов описать, что этот фильм со мной делает, как мое сердце выпрыгивает при виде той девчушки, какой была я, девчушки, которая выглядит здесь, в фильме (не преувеличиваю), человеческим вариантом птицы додо, той, которой, как мы помним, только вымирание не дало умереть от смущения. То есть существом, которое в глубине души еще не решило, что оно такое и чем хочет стать, и перед которым все еще открыто.

Сегодня, через двадцать четыре года после того, как снята эта беседа, я сижу в кибуце возле своего отца в Верином доме, гляжу на них двоих и поражаюсь, до чего же я в этом фильме вся напоказ, даже при том, что я только интервьюерша и меня почти не замечают.