По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

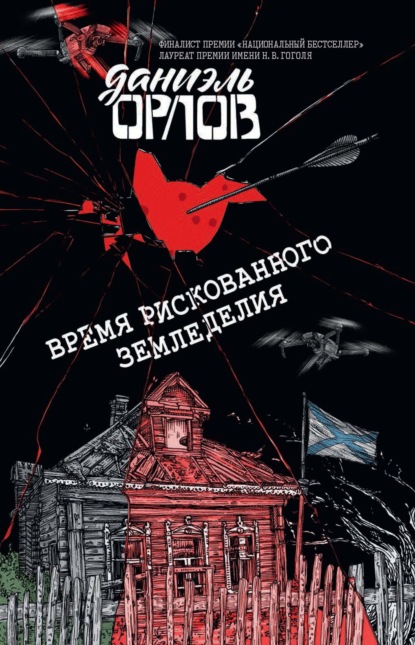

Время рискованного земледелия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Говорили и про отряды мстителей, взрывающих вышки сотовой связи, устраивающие засады на фуры, принадлежащие крупным торговым сетям, разорившим местных фермеров, сделавшим бесполезной любую работу на своей земле. Водил не трогали. Когда фуру отгоняли куда-то на лесную дорогу, на пару сотен метров от трассы, они стояли в сторонке, отдав нападавшим свои телефоны, и курили, наблюдая, как расторопные налётчики в полинялых охотничьих костюмах грузят коробки из шаланды в кузова «газелей» и «ларгусов».

Крестьяне же по сёлам массово обзаводились пока ещё разрешёнными арбалетами и охотничьими рогатками, чтобы отстреливать дроны, с некоторых пор шнырявшие над домами. После таких полётов в почтовые ящики приходили квитанции о штрафах за перенесённые заборы, нерегистрированные хозяйственные постройки или сжигаемый мусор. Говорили, что огромные компьютеры, на которые потрачены миллиарды и миллиарды собранных с населения налогов, сами сравнивают данные дронов со снимками пятилетней давности, полученными со спутников. Дроны отстреливали повсеместно. Их разбирали на детали. Возле рынков в районных центрах появились будки, где можно было отремонтировать и перепрограммировать сбитый дрон, чтобы приспособить его для собственных нужд или по дешёвке продать дачникам. Пущенные на поиски пропавшей техники полицейские наряды возвращались ни с чем. Впрочем, искали нехотя: менты были из тех же мест.

Чтобы условиться о совместном промысле, никому вдруг оказались не нужны телефоны и интернет. Ленивых по деревням не осталось. Договаривались, как в былые времена, когда всей этой электрической лабуды и не было. Собирались и молча шли или ехали, словно бы на рыбалку или дальний покос. Нынешние же опричники, призванные охранять и карать, давно потеряли навык работы «на земле», в собственной чванливой избранности тщетно шарили по сетям в поисках запутавшихся там карбонариев, но находили только наивную городскую школоту. Юные дурачки, мальки в чешуйках значков, увешанные ленточками различных цветов и снимающие на смартфоны себя, приятелей и подружек, неразрешённый митинг и видеоуроки по приготовлению бутербродов где-нибудь в арт-пространстве междуречья Москвы-реки и Обводного канала. Они становились добычей.

Года четыре назад по нескольким областям от Волги и до границы с Белоруссией неожиданно участились случаи заражения африканской чумой у свиней. Объявили эпидемию. Власти поставили на дорогах кордоны, подключили войска химической защиты. За две недели уничтожили всё поголовье свиней, свинарники были опечатаны, фермеры в отчаянье обходили банки в поисках новых кредитов. В декабре бывшие у всех на устах пришлые невесть откуда агрохолдинги принялись повсеместно строить огромные промышленные свинарники. Весной завезли поголовье, а уже к следующей зиме обрушились закупочные цены, окончательно разорив фермеров. Некоторые, чтобы отдать долги, распродали технику и земли, а сами за гроши устроились к тем же пришлым зоотехниками или простыми свинарями, но большинство подалось в Москву.

Мужчины от Вологды до Брянска поехали в Москву работать охранниками. Бывая в столице по делам церковным, отец Михаил видел их всякий раз. Мужики работали вахтовым методом. Приезжали за многие сотни километров и жили в самых дешёвых хостелах, выстаивая по вечерам очереди в уборную и к гладильной доске, чтобы отпарить форменные брюки.

Их тысячи и тысячи русских людей, потерявших работу на своей земле, но крепко держащихся за ту землю якорями крестов на могилах своего рода. Они хмуро наблюдали из-под глянцевых козырьков фуражек за тратящими и покупающими, за жрущими на фудкортах и вальяжно раскинувшимися на диванах зон отдыха. Они возвращались к семьям, получив очередной аванс, закупались в магазинах фиксированной цены одноразовыми вещами для собственной одноразовой жизни. Они ехали в плацкарте или в кабинах дальнобоев, договорившись на заправках. А в плотно набитых спортивных сумках везли домой несвежие рубашки и спортивные штаны, в которые была замотана-упакована хрупкая и тяжёлая ненависть.

Отец Михаил чувствовал то, что не показывали никакие социологические опросы, что оставалось в стороне от хитрых сетей больших данных, которые, гудя и добавляя зноя этому лету, обрабатывали суперкомпьютеры компании «П-Фактор», установленные по всей стране. Самый большой, огромный монстр на несколько залов, был смонтирован в Московском университете.

В прошлой своей жизни, ещё аспирантом лаборатории численных методов, Михаил Ермолин как-то приезжал на конференцию, устраиваемую эмгэушниками, когда их вместе с остальными участниками с периферии водили на экскурсию. Ермолин уже не был новичком, видел аналогичные центры Барселоны и Цюриха. Но и его впечатлили ряды и ряды воющих бесчисленными вентиляторами шкафов. Толстые мегаваттные кабели шли к зданию вычислительного центра под землёй через пол-Москвы.

Миллион процессоров меняли нули на единицы в параллельном расчёте сложнейших социальных моделей. Где-то между лезвиями кластеров уже бродил дух искусственного разума, предсказанного задолго до появления отнюдь не пророками и задолго же до появления проклятого человеком и Церковью. Но даже этот огромный мозг не был способен осознать глубину ненависти к тем, кто надругался над людским терпением.

Ливень настиг отца Михаила после развилки на Гаврилов-Ям. Почти сразу редкие крупные капли на ветровом стекле превратились в сплошной водопад с небес. Автоматические дворники шустро елозили по стеклу, но не справлялись. Отец Михаил почти не видел того, что спереди. Он принял в правый ряд и снизил скорость вначале до пятидесяти километров в час, потом до тридцати, а спустя пару минут отчаялся за струями воды разглядеть дорогу и вовсе остановился на обочине. Выключил двигатель и оставил лишь мигать аварийку. Встречные машины двигались медленно. Попутных вовсе не было. Наверное, так же как и он, остальные от греха подальше решили переждать ливень. Телефон в кармане жалобно пикнул, разряжаясь. Отец Михаил достал из бардачка зарядку, воткнул в гнездо прикуривателя, пощёлкал кнопками переключения программ на руле, без помех была лишь какая-то болтовня.

То, что отец Михаил взглянул в зеркало заднего вида и через струи воды различил стремительно приближающиеся зажжённые фары большегруза, оказалось Божьим промыслом. За пару секунд отец Михаил успел ударить костяшками пальцев по застёжке ремня безопасности и не то прыгнуть, не то и правда что вылететь через пассажирскую дверь, сразу скатившись кубарем в канаву. И уже через миг огромный тягач «Вольво», разорвав пароходным гудком треск и шипение ливня, врезался в припаркованный автомобиль и протащил тот до начала отбойника, на который уже насадил, подобно бедру курицы на острый шампур.

До того случая отец Михаил давно не матерился. Поначалу, ещё до принятия сана, заставлял себя следить за речью, крестился всякий раз, как осквернял язык, а спустя пять лет уже по естеству заменял некогда привычные выражения разными причитаниями да вздохами. Но тут он стоял в траве, словно бы опустившись на колени для молитвы и уперев кулаки в землю, но не молился, а лишь повторял раз за разом короткое ругательство, выдыхая вслед за ним кислый воздух ужаса и всё не мог вклинить в частокол срамного междометия ни молитвы, ни даже Господня имени.

Три четверти часа до приезда инспекторов отец Михаил провёл в кабине всё того же огромного тягача. Его бил озноб, и отцу Михаилу то и дело приходилось ставить на Торпедо крышку от термоса с крепким чаем, которым его отпаивал водитель большегруза, сам сидящий с бледным лицом.

– Решил, что всё. Всех угробил. Как во сне до того снилось. Даже цвет «Логана» тот же. И дождь. И удар, и звук этот, и отбойник, будь он проклят. Всё как снилось: двое детей, женщина и водила. Ну, ровно ты, вот с этими волосами длинными, в рубашке этой. Много раз снилось. На руле лежит лицом, очки разбиты и кровища. Я сейчас к машине бегу, ноги не слушаются. Смотрю, а в кабине никого. По сторонам, а никого. Отвёл Господь.

Подъехала полицейская машина. Пока инспекторы ходили с рулеткой, пока заполняли протоколы, ливень вначале превратился в лёгкий дождик, а потом и вовсе стих. Озноб тоже прошёл. Хотелось спать.

– Эвакуатор вызывать будете? – спросил отца Михаила капитан, бывший в экипаже старшим.

Отец Михаил пожал плечами. Инспектор обошёл покорёженный «Логан» со сплющенным багажником и покачал головой.

– Ну, да, это уже на разборку. – Он протянул отцу Михаилу документы. – Всего хорошего, Михаил Константинович. А вообще, считайте, заново родились. В церковь хоть зайдите, свечку поставьте.

Отец Михаил кивнул, убрал документы в набедренный карман армейских камуфляжных брюк, собрался было голосовать, как вдруг вспомнил о сумке на заднем сиденье с облачением и свёртком, полученным от Беляева. Дверь заклинило, расколотое в мелкие брызги стекло держалось только на плёнке. Отец Михаил выдавил его локтем, потянулся и забрал сумку из салона. Достал из кармана водительской двери пакет, покидал в него хлам из бардачка: музыкальные диски, губки для обуви, зажигалки, перочинный ножик, фонарик. Снял со стекла антирадар. Прочёл благодарственную молитву Ангелу-хранителю и Николаю Чудотворцу, закинул сумку на плечо, последний раз взглянул на искорёженные остатки своего автомобиля, перекрестился и пошёл вдоль отбойника. Через триста метров ограждение закончилось, и отец Михаил вытянул руку с поднятым вверх пальцем. Через полчаса затормозил всё тот же давешний красный тягач «Вольво».

7

Детство отца Михаила, тогда ещё попросту Мишеля, прошло в Тутаеве. Тогда (да и теперь) это был совсем небольшой город на средней Волге, разделённый пополам великой рекой. Именовался он до революции Романов-Борисоглебск: на правом, чуть более пологом берегу – бывший Борисоглебск, напротив – крутыми уступами, оврагами и балками спускался к воде Романов. Мишель появился на свет в декабре шестьдесят девятого.

Дед Мишеля, Всеволод Александрович Ермолин, работал в Тутаеве завсектором свиноводства на Ярославской областной зоотехнической станции. Попал сюда из Костромы ещё до войны, после одного случая, о котором детей в известность решили не ставить. Мишелю не говорили до самой его окончательной взрослости. Перед войной Всеволод Александрович в окрестностях Тутаева выводил новую породу свиней, позже названную по деревне, в которой располагалась опытная станция, «брейтовской». На фронт ушёл в первую военную осень, летом следующего года, три месяца отлежав в госпитале после контузии, демобилизовался и вернулся к жене Антонине с сыном в Тутаев. Исполнилось ему на тот момент сорок один год.

К зимнему своему пятилетию Мишель начал копить воспоминания. Ермолины жили на Романовской стороне, в большом деревянном доме с каменным цоколем и низким первым этажом из кирпича, на крутом краю спускавшейся к волжской воде балки. В небольших овражках, что прорезали западный склон, росла чёрная и красная смородина, в которой дети могли пастись часами. Эти кусты смородины с ароматными листьями запомнились Мишелю первее остального и вспоминались часто. Даже не ягоды, которые были мелкие и кислые, а листья: пахнущие и чуть шершавые на ощупь. А потом, конечно, мотоцикл, который дед и его сослуживцы называли «макака». Был он старый, послевоенный, скопирован с немецкого, но рассчитан на советский бензин. Когда дед выезжал со двора на улицу, мальчишки уже ждали за воротами, чтобы бежать сзади, пока не набрана скорость, и нюхать-нюхать-нюхать сладкий выхлоп от выпитой мотором смеси масла и топлива.

Детство – время, когда мир входит через нос. Волга где-то внизу, за кустами, за полудиким яблоневым садом пахла ещё дёгтем и соляркой последних трофейных немецких и румынских судёнышек, дымом от угля, сжигаемого в топках доживавшего свой век парохода «Вера Фигнер». Тот отчаянно молотил лопатками гребных колёс, поднимаясь вверх по течению от Куйбышева к Рыбинску, чадил и вонял как десять буксиров. И если встречал где-то в районе тутаевской пристани молодцеватого и подтянутого своего товарища «Павла Бажова», поперёд плоских барж с лесом встречным курсом летящего из Рыбинска в Горький, а далее в Казань и Пермь, гудел ревниво и долго. Много их было, краснобрюхих, одышливых пароходов, но каждого тут узнавали если не по гудку, то по силуэту.

Большая часть обстановки и даже утварь сохранились в доме от прежних хозяев. Те уехали года за три до войны столь спешно, что оставили даже высокие деревянные короба, каким было лет сто, никак не меньше, и в которых по полотняным льняным мешочкам шуршала гречневая и перловая крупа. Этой крупой бабушка Нина с семилетним сыном Костиком, будущим папой Мишеля, спасались зимой сорок второго года, пока Всеволод Александрович не вернулся из госпиталя и не устроился опять в лабораторию на станции. В детстве Мишеля крупу хранили в тех же коробах, в тех же длинных коричневых сундуках, стоящих вдоль коридора на первом этаже дома, и в восемьдесят девятом, когда Мишель служил в армии, а на гражданке появились талоны на крупы, масло и мыло, запасы из тех коробов неожиданно пригодились.

Бабушка Мишеля работала учительницей русского языка в средней школе, в которую ходил и сам Мишель. Звали её Антонина Степановна, и происходила она из крестьян Саратовской губернии. Родилась в Балашове, на Хопре. Детство её голодное, но счастливое пришлось на самые горячие годы, когда грохало вокруг так, что в погребе, где они с сёстрами прятались от канонады, глина падала за шиворот их застиранных рубах и потом прилипала плоскими блинчиками к спине на пояснице. Об этом она любила рассказывать вначале детям, а потом и внуку. Ещё любила рассказывать, как познакомилась она с будущим мужем, его – Мишеля – дедушкой. Эту историю Мишель любил больше всего. Он просил, чтобы бабушка начинала с первомайской демонстрации, где она шла в рядах физкультурников в гимнастической рубашке с широкими красными полосами и с воротом на шнуровке и то поднимала руки вверх, то расставляла их в стороны. Об этой демонстрации она рассказывала, когда Мишель болел и лежал в кровати с высокой температурой. Он запомнил и потом хотел эти два счастливых события объединить в одно. Бабушка и объединяла. Получалось, что вначале была демонстрация, а на другой день она встретила деда. Тот пришёл в школу, где бабушка работала учительницей, чтобы провести урок по санитарно-гигиеническому воспитанию.

– И вот он стоит у доски, высокий, такой огромный, в рубашке с отложенным воротником, усатый. Рассказывает про бактерии, про микробов, про сыпной тиф, а я сижу на задней парте рядом с Колей Бокучавой.

– Кто это Коля Бокучава?

– Двоечник такой был в классе, я его на заднюю парту отсаживала, если шуметь начинал. И передо мной макушки, макушки. Стриженые мальчиковые, и девочковые тоже стриженые. В тот год тифа очень боялись, карантин объявили, обстригли всех.

– А зачем стригут, когда тифа боятся?

– Чтобы вошь тифозная не забралась. Всех стригли, голову керосином мыли, чтобы гнид смыть. Запах потом долго из класса не выветривался. И на улицах в Балашове, как и вдоль Хопра, пахло керосином и хвойным мылом.

– И ты стриглась?

– Ия стриглась, но не так коротко. У меня косы были, косы состригла. И когда на деда твоего смотрела, не слушала, что он говорит, а жалела, что косы состригла. С косами я мальчикам нравилась, а так сама была на мальчишку похожа.

Потом бабушка в очередной раз рассказывала, как в учительской, после урока, она сняла с вешалки тяжёлую кожаную куртку деда с ватной подкладкой на пуговицах, чтобы подать ему, а у неё не хватило сил даже удержать. И как дед рассмеялся и сказал, что это не девушки должны подавать верхнюю одежду мужчинам, а наоборот. И как она застеснялась и сделала вид, что вовсе не то имела в виду, что вовсе и не хотела она куртку подать, что сейчас никто друг другу одежду не подаёт, потому что это всё из буржуйского прошлого, а теперь люди равны и помогают друг другу в делах, а не манерами щеголяют. И как дед смотрел на неё и улыбался.

– А потом вы поженились?

– Через год.

– А почему через год?

– Так положено.

И Мишель представлял себе бабушку совсем молодой, в полосатой футболке, с волосами, стриженными ёжиком, и деда в кожаной куртке с меховым воротником. И вот они уже вдвоём идут в колонне на демонстрации. И все их поздравляют, потому что они поженились. И это не казалось странным. Это ведь было так давно. А в «давно» все события рядом.

Бабушка каждое утро уходила вести уроки, и с маленьким Мишелем оставалась Лидушка, его тётя. Лидушка была поздним ребёнком, старше Мишеля всего на семь лет. Бабушка, несмотря на возраст (шутка ли, сорок восемь лет!), на голод, перенесённый в детстве, пришедшемся на годы Гражданской войны, и на голод зимы сорок второго, относила срок легко. Да и роды прошли спокойно и быстро – даром что не первый ребёнок. Лидушка сразу стала любимым чадом, а после того, что случилось со старшим сыном, отцом Мишеля, так и единственно любимой. Но всё до той поры, пока в доме не поселился внук. Мишеля привезла из Ленинграда мать только на лето, чтобы набрался солнца, но он так и застрял в Тутаеве у Ермолиных. Обратно бабушка Антонина внука не отпустила. Лидушку тогда специально перевели во вторую смену, и она отправлялась в школу к двум часам дня. Но каждый день с понедельника по субботу были десять минут, когда Мишель оставался один. Бабушка ещё не успевала вернуться, а Лидушка уже уходила. Сперва он плакал. Потом привык, ставил табурет возле окна, выходящего на улицу, забирался на него, отодвигал плетёные занавески и высматривал бабушку. Он замечал её ещё на перекрёстке Второй Овражной и Урицкого, сосредоточенно спешащую, с пачкой тетрадок под мышкой и с сумкой на защёлке-барашке. И она видела его в окне и махала свободной рукой. До пяти лет он и помнил только эти десять минут у окна. Десять минут были огромными, размером с целый мир с его фантазиями и пароходными гудками.

За полгода до шестилетия Мишеля посчитали в семье взрослым. Летом его стали отпускать одного к пристани, а осенью, когда Лидушка перешла в шестой, она уже собиралась в школу рано утром вместе с бабушкой. Второй смены для средних и старших классов в школе не было. Они завтракали все вместе, потом бабушка и тётя целовали Мишеля и уходили. Мишель оставался один. Во сколько уходил дед, Мишель не знал. Это случалось всякий раз в невообразимую рань, а осенью и весной задолго ещё до рассвета. Чтобы никого не будить, дед, не заводя, выкатывал «макаку» со двора и толкал его к самой набережной, где напротив углового каменного дома наконец бил подошвой сапога по стартеру, прыгал в седло и укатывал в сторону паромной переправы. Зимой дед уходил пешком. Иногда он не ночевал дома по три дня, оставаясь в опытном хозяйстве. Топливо экономили, и лишний раз машину до Брейтова или до Прозорова, где была центральная усадьба колхоза, не снаряжали.

Один в огромном старинном доме двух этажей с подполом и чердаком Мишель чувствовал себя уютно. И даже те несколько часов августовского воскресенья, когда его впервые надолго оставили наедине с игрушками и книгами. Дед с бабушкой, захватив Лидушку, отправились тогда на «макаке» в Ярославль к старшей сестре деда на день рождения, а Мишель должен был открыть ей же, в случае если она, не получив телеграммы, вдруг решила бы приехать сама на попутной машине. Лидушку назвали в честь сестры деда. Бабушка Лида, или Тата Лида, или, вернее, Кока Лида, как её звали в семье, не приехала. Она вовсе забыла, что у неё день рождения. Семейство застало её в разобранном состоянии, в халате, с папильотками в волосах и с книжкой. Лидушка потом любила изображать Коку Лиду, уставив руки в бока, надув щёки и сощурив глаза: «Ермолины? А чего это вы, Ермолины?!» Дома в отсутствие всех было спокойно. Разве что шмель залетел в окно в столовой, но, промаявшись между плотными льняными шторами и стеклом, только освободился, как в отчаянье дал дёру. Вначале Мишель читал. Он научился читать в пять с половиной лет и за год, ещё до школы, самостоятельно осилил все, что были в доме, тонкие детские книжки издательства «ДЕТГИЗ» с крупными буквами. Это были ещё книжки отца, а потом Лидушки. Теперь же он терпеливо разбирал мелкий шрифт дореволюционного издания «Робинзона Крузо» с картинками Гюстава Доре. Но это была сложная книжка, с множеством незнакомых слов и лишними буквами. Дед научил, как читать или не читать большинство из них, но они отчаянно мешали и Мишелю, и самому Робинзону.

Наконец он отложил книгу и отправился в путешествие по дому, решив, что должен собрать то, что поможет ему перетерпеть долгое, может быть, даже многолетнее одиночество на острове. Чудо, что первое, что взял он в руки, потянувшись за зелёной армейской флягой, оказался альбом с фотографиями в сафьяновом переплёте. Этот альбом никогда Мишеля не интересовал. Его интересовал отблеск света на алюминиевой пробке фляги. Фляга была спрятана от Мишеля на полке за альбомом. Он мечтал о ней пуще дедовского ножа с тремя лезвиями и штопором в красном кожаном чехле с тиснёной золотой буквой «Е». Нож у Мишеля уже имелся. Пусть не такой прекрасный, но тоже справный, гэдээровский, перочинный, чуть тугой, но с зелёными с перламутром плексигласовыми накладками.

И вот он открыл альбом. Он совсем случайно открыл альбом. Он не собирался открывать альбом. Что там, в альбоме, могло быть интересного для мальчишки? Но он открыл его, и тут же откуда-то из межстраничья выпала фотокарточка деда. Да, это был он, только молодой, в бешмете с газырями, верхом на коне, подпоясанный кавказским ремнём из серебряных пластин, с ружьём в руке. Это не было фотокарточкой из портретной студии, коих он уже успел повидать много. Да и сами они однажды, когда оказались в Ярославле, пошли в фотомастерскую, где отцу и маленькому Мишелю фотограф предложил надеть чёрные черкески с газырями, деревянные наконечники которых были покрашены серебряной краской. Это была любительская фотография, сделанная, однако, с большим мастерством, поскольку все детали на ней оказались чёткими, словно прорисованными. Сзади деда какие-то люди тоже седлали коней. Стояла телега, гружённая мешками. Дорога с домами по обе стороны уходила далеко. И там, где самое далеко, виднелись силуэты гор. Ружьё дед держал стволом вниз в опущенной правой руке, левой же опирался на переднюю луку седла. На голове черный башлык, с концами, закрывающими шею наподобие шарфа. Но главное – лихие чёрные тонкие усы, придававшие деду вид отчаянного головореза, как в недавно виденном по телевизору фильме «Белое солнце пустыни».

Мишель чуть не закричал от восторга и принялся листать страницы альбома в поисках подобных карточек. Но там были сплошь изображения Коки Лиды, каких-то неизвестных женщин, матери, отца Мишеля и больше всего Лидушки. Лидушка совсем маленькая, на руках у деда, Лидушка чуть взрослее на детском стульчике, в коляске перед кустом сирени, Лидушка с отцом на палубе волжского парохода, Лидушка в сарафане. Были тут и фотографии самого Мишеля, сделанные дедом на огромный фотоаппарат «Киев». Мишель уже скучнее шлёпал толстыми картонными страницами и наконец разочарованно вернул альбом на полку, предварительно достав флягу. Фотографию деда на коне с винтовкой он забрал с собой, установил на столе и теперь стал играть, как будто бы сам он красный партизан, а дед – командир и с лошади отдаёт приказы. Мишель кричал: «Так точно, товарищ командир», брал наперевес бабушкину линейку-рейсшину и прятался за подушкой дивана, как за бруствером. Мишелю виделись цепи вражеских солдат в серой форме, на фоне гор. И он стрелял по ним из воображаемого пулемёта. И фонтанчики от пуль танцевали на каменистой и пыльной дороге в горячем мареве кавказского дня.

Когда вернулись родные, Мишель, умаявшись, спал там же в столовой на диване. Ножик, игрушечный револьвер и рейсшина лежали рядом. Спал крепко, потому не видел, как нахмурился дед, увидев на столе фотографию, и не слышал, как он что-то вполголоса, но строго выговаривает бабушке.

Школьные годы Мишеля мало отличались от проведённых на Волге школьных лет сверстников, разве что, не в пример своим одноклассникам, редко уезжавшим из родного дома, он исколесил в коляске дедовской «макаки», а потом и на заднем сиденье автомобиля всю среднюю Волгу, сопровождая деда в поездках по опытным и учебным хозяйствам. Однажды напросился, чтобы ему показали свинарник, но, оказавшись внутри, зажал нос рукой и в ужасе стал дышать ртом. Запах был едким до рези в глазах. Под каркающий, обидный смех свинарки и зоотехника он бросился наружу. Но и там, как ему казалось, пахло так же. Лишь отбежав на приличное расстояние и усевшись на вершине холма, где гулял жаркий луговой ветер, он смог наконец прийти в себя. Однако за те пару минут, что был он внутри, одежда напиталась вонью. И теперь отец Михаил всякий раз, направляясь на требы, например исповедовать кого-то из стариков и проходя мимо двора Лыкова в Селязине, где в свинарнике хрюкал откармливаемый к зиме хряк, узнавал это сладковатое, чуть приторное эхо запаха. Такой источала одежда деда после возвращений из дальних поездок. Впрочем, дед старался переодеваться, а по хозяйствам ходил в белом докторском халате и в светлой шляпе. С тех пор к свинарникам Мишель не подходил. Узнавал, во сколько планируется обед, и до обеда гулял по окрестностям. Чтобы внук не блуждал по лесу, дед однажды подарил ему компас и показал, как им пользоваться. Ещё у Мишеля были настоящие наручные часы «Ракета» с продолговатым циферблатом, ранее принадлежавшие матери, упомянутый уже складной нож, детский транзисторный приёмник «Звёздочка» и, конечно, фляга. Дед подарил ему вожделенную флягу с буквой «Е» на восьмилетие, и теперь она болталась на ремне, стукая по попе на каждом шаге правой ногой.

Мишель любил перелезать через нагретые солнцем, шершавые доски изгороди и идти через длинные выпасы, ощущая, как голые лодыжки царапают не то кустики цикория, не то кузнечики, что сотнями бросаются наперерез его озорному маршу. Он размахивал руками и пел во всё горло «По долинам и по взгорьям» или «Наш командир удалой, мы все пойдём за тобой». Иногда с холма, на который забирался выпас, открывался вдруг вид на Волгу. Она так блестела на солнце, что казалась вырезанной из фольги и наклеенной в тетрадь этого лета между голубым, почти белым и зелёным. И следующим летом была фольга Волги, и ещё через год, и даже через пять. Они и на слух были очень похожи: «фольга», «Волга».

Куда бы ни ехали они с дедом, везде была Волга. Он смотрел на карту, силясь понять, почему так получается. И казалась река Мишелю иногда хитрой, иногда отчаянной, а то и вовсе шалопутной оторвой. Собравшаяся по ручейкам на Валдае, Волга вначале решительно бросалась на Север, словно поспешала угнаться за притоками Северной Двины, но вдруг, словно опомнившись, словно приняв в себя степную природу русских страстей, у самого Тутаева поворачивала на восток и тут уже погоняла баржи свои до города Горького, самого нижнего из новых городов в верхнем своём течении. Там, прельщённая тёплыми водами Оки, собиравшей дань от Орла и до Мурома, отправлялась с полными берегами до Казани. И только здесь, словно напуганная страшными рассказами Камы о хладных мозолистых ладонях Урала, окончательно поворачивала на юг, в тёплые края.

8