По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

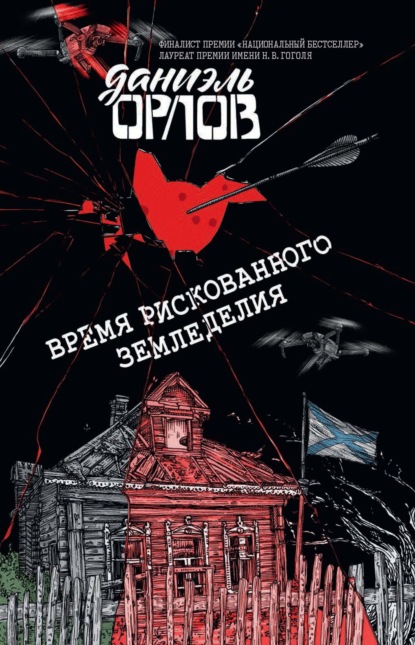

Время рискованного земледелия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– У Белозёрихи отличные сиськи. Маленькие, но крепкие.

Переволновавшись, Мишель зашёл с бубнового валета, но вместо того, чтобы побить валета дамой, Белозёрова вдруг повернулась, положила карты на стол, потом встала и задёрнула левую, ближнюю к дивану штору. В комнате стало совсем темно. Тогда она подошла к Мишелю и протянула руку. Он послушно встал. Белозёрова сняла очки, положила рядом с картами и легонько толкнула Мишеля к дивану. Он оглянулся, и в то же мгновение Белозёрова толкнула его уже сильнее, так что диван оказался под коленками и Мишель просто рухнул, ударившись головой о твёрдый валик, но не проронил ни звука. Она опустилась на колени и приблизила лицо к его лицу, поцеловала в губы, потом встала и как-то по-дурацки, стоя то на одной ноге, то на другой, то приподнимаясь на цыпочки, сняла колготки, оставшись только лишь в светлых трусах, которые оказались самым ярким пятном в тёмной комнате. Мишель подвинулся к спинке дивана, ощутив всей голой спиной его колкость и шершавость. Белозёрова легла рядом, сразу впилась губами в его рот, засунув свой язык между его зубов, а руку положила туда, где, помимо его воли, за секунду поднялся «пик коммунизма». И вот он уже гладит её соски, кладёт ладонь на холодный, влажный зад и прижимает к себе.

– Ты меня любишь, Мишенька?

– Да! А ты меня, Алёнушка? – Он назвал так Белозёрову, даже не задумываясь, словно бы иного имени у девушки никогда и не было.

– Люблю тебя больше жизни! Люблю тебя! Люблю тебя!

Белозёрова прижалась к нему так, что он почувствовал её всю, даже пульсирующий лобок. Она чуть отстранилась, высвободила левую руку и, пробравшись вниз, сразу лихо расправившись с ремнём и пуговицами брюк, забралась к нему в трусы. Мишель схватил ртом тёмный воздух гостиной Белозёровых, уже расчерченный наискось светом фонаря, зажёгшегося в конце Волжской набережной, с тенями от штор и оконного переплёта. И вот в мешанину лёгкого нафталинового привкуса из открытого шкафа с платьями, которые так и не надела Белозёрова, и эха рыбного супа, который варили кошке из мороженой мойвы утром, влились густые волны его собственного и белозёровского пота, выхлоп кислого сухого вина из их открытых и кричащих страстным молчанием ртов. И в тот же миг он не выдержал и, выгнувшись так, что вновь ударился затылком о валик дивана, лопнул тугой и горячей струёй прямо в пальцы Белозёровой. А та, вместо того чтобы убрать руку, наоборот, принялась мять и гладить его опаскудившийся орган, от чего ко всем запахам преисподней примешался сладковатый и туманный аромат его, Мишелева, позора.

Отец Михаил посмотрел на дом, стоящий за временным жестяным забором, каким обычно, чтобы защитить от разграбления, закрывают купленную наново далеко от собственного обитания недвижимость. Где-то тут, за синим жестяным кожухом, пряталась пошарпанная филёнчатая дверь под тугой пружиной, в которую он выскочил, на ходу застёгивая на три большие круглые пуговицы синтетическое полупальто. Такие мохнатые полупальто были модны в тот и предыдущие года. Он бежал с поля боя, триумфатором, но обескураженным своей победой, сдавшимся самому себе и своим мыслям о себе, ничтожным и опозоренным. Месяц потом он чувствовал пальцы Белозёровой на своём члене и оттого возбуждался и, против желания, теребил и мял, пока не взрывался вновь в тишине и темени уличного сортира.

Теперь здесь никто не жил. Новые хозяева успели вставить пластиковые окна, оградить дом забором и пропали, видимо, надолго. У забора кисла разворошённая ржавая гора синтетической ваты. Как и под Владимиром, тут скупали недвижимость москвичи. Делали они это нехотя, словно вынужденно подбирая то, что оказывалось ненужным хозяевам. И после мариновали местных работяг, не начиная стройку или ремонт, но и не отпуская работников. Впрочем, к москвичам и их манере хозяйничать тут, как и везде по стране, привыкли и не принимали в расчёт: будут деньги, будет и работа.

Отец Михаил прошёл по Первой Овражной до следующего поворота, где некогда был дом Шахраев, а теперь высился новый деревянный забор, покрытый коричневой финской морилкой. Дом форсил терракотовой черепичной крышей и деревянными оконными переплётами стеклопакетов. Ворота с каменными столбами обрамляли добротную калитку из шпунтовой дубовой доски, справа от которой поблёскивало рифлёное железо автоматических ворот.

Он нажал кнопку домофона и услышал, как где-то внутри истерично запиликал звонок. Однако ответа не последовало. Отец Михаил звонил снова и снова, но никто так и не открыл. Будь у него телефон, он связался бы с приятелем ещё с пристани, но тот, на котором обычно запускался навигатор, был разбит вдребезги и оставлен в недрах руин несчастного «Логана».

Отец Михаил огляделся по сторонам, убедился, что никто не видит, прочёл Иисусову молитву, перекрестился да и перекинул через забор вначале сумку с облачением, а потом пакет со всякой дребеденью из разбитой машины. Он услышал, как с той стороны забора вначале сухо звякнуло кадило в пакете, а потом из внешнего кармана сумки со стуком вылетел и, шурша, проехал по бетонному помосту беляевский свёрток. «Вот и ладно. Вот и пусть. Шахрай появится, поймёт, что я уже в Тутаеве», – подумал отец Михаил и бодро, налегке пошагал по Красноармейской, ныне Крестовоздвиженской, к городскому парку.

Странно, но все эти годы отец Михаил о Белозёровой не вспоминал. Её словно и не было вовсе. И вместе с ней не было и его самого со спущенными брюками, трясущегося от вожделения июльской ночью в малиннике на склоне Второй Овражной, когда дискотека в городском парке рассовывала по каждому длинному чулку аллей, по каждому карману улиц и переулочков Романовской стороны то острые чешуйки высоких частот, то тяжёлые подшипники низких от медляка «Ticket to the Moon». И Лена Белозёрова облизывала, мяла и целовала его восставшее достоинство, а потом, словно тяжёлую воду, громко сглатывала то, что досталось ей случайно и без любви. И не отпускала сбежать, как тогда зимой, а держала крепко за карманы «леви-страуса». И после, когда он вдруг заплакал, обнимала его, гладила по щеке и шептала в ухо ласковые глупости, от которых слёзы текли ещё обильнее. А он думал, что хорошо было бы сейчас достать из дедовской офицерской планшетки тяжёлый стальной кастет и со всей мочи ударить Белозёрову по макушке, чтобы раз и навсегда освободиться от этого мутно-розового позора страсти, гулко ухающего в ушах. Но вместо этого он тогда вытер лицо рукавом рубашки, застегнул ширинку, сказал Белозёровой «пока» и, не оборачиваясь, хотя она звала, выбрался из зарослей и почти бегом добрался до своего двора и скрылся за калиткой. А через месяц Ермолины всей семьёй уже переехали в Ярославль.

9

Предписания получили все одновременно в четверг после майских. Попади бумажки сначала к Лыковым, через неделю к Дадабаевым, потом к Афонину, ещё через месяц к Пуховым и Беляеву, ничего бы не случилось. Каждый бы решил: самого, слава богу, пронесло, не надо и высовываться. Селязинские вообще тихие. За электричество платят по счётчику и вовремя, а если что берут не заплатив, так оно без того их по праву. Кого улучили за постыдным, поругается для порядка с администрацией, на всю улицу главу обматерит да успокоится. После и кусты вырубит на соседнем пустом участке, и траву вдоль дороги скосит. А куда денешься? Должен быть порядок.

Письма соседям Леонид разнёс по дороге домой вместе с «Судогодским вестником» и всем же рассказал, кому такие конверты доставил. Свой вскрыл ещё на работе. Предписывалось в двухнедельный срок, до двадцать шестого мая, снести незаконную постройку три на пять метров, иначе сулили штраф почти с его почтальонову зарплату. К письму прилагался снимок участка откуда-то сверху и с наложенным в компьютерной программе кадастровым планом. Красной штриховкой обозначалась баня, что построил он только-только в прошлом ноябре. Фотография была чёткая, не то что со спутника. Даже рожа мужика в пиджаке, изображённого на рекламном виниле, которым он покрыл крышу, оказалась хорошо видна.

– Вот же твари! – ахнул Леонид и получил выразительный взгляд от Оли Одиноковой, сидящей на приёмке корреспонденции.

Чмарёвское почтовое отделение обслуживало все окрестные деревни, но платили ничтожно мало. Леонид уже четыре года был на округу единственный почтальон, получал полторы ставки. Вторую половину – начальнице, что казалось справедливым и не обидным, потому как работала она за троих. Летом Леонид ездил на китайском почтовом велосипеде, выкрашенном в фирменные чёрно-синие цвета Почты России. Зимой ходил пешком, оттого письма и газеты с ноября по конец марта доставлялись не сразу. Кто торопился, приезжал на почту самостоятельно.

Леонид жил у родника, на самом краю Селязина, в подбрюшии большого Чмарёва. Когда-то между его хозяйством и домом Пуховых было ещё три двора и целый ряд домов напротив, с другой стороны улицы. Но теперь даже фундаментов не осталось. Один дом разобрали и перевезли на другое место в восьмидесятые, тот, что был ближе к дороге на Подолье, однажды загорелся, и следом полыхнули два соседних. Теперь пепелище заросло, и чмарёвские мужики время от времени уныло бродили по участкам с миноискателем, в надежде найти старинную монету или крест, но, разворошив траву и каменистую почву, выуживали на свет лишь гвозди да ржавые дверные петли. А что бы другое, когда почти триста лет жили селязинцы на этой земле незажиточно. Самый крепкий, бывший дом поповой дочки и, как тут называли, «богомолки» Параскевы, построенный на перегибе, самом высоком месте, таком, что из окон видны были не то что Подольевские зады, а крыши дальнего Окунева, стоял с проваленной крышей и торчащими из окон ветвями берёз. Параскева померла в год путча, девяноста пяти лет от роду. Тогда объявились родственники из города, отнесли старуху на погост, честь по чести устроили поминки для соседей, раздразнили местных привезённой «посольской», поснимали урожай с яблонь, а затем пропали.

Пару пустых участков соседи распахали под картофель. Остальные, обильно заросшие терновой сливой, летом скучали опутанные вьюном и сорной травой, а зимой засыпанные снегом. Одичавшие без полива и ухода яблони в саду Параскевы, тем не менее, регулярно плодоносили. Чмарёвские коровы, которых, до того как владелица пилорамы выстроила забор, гоняли через территорию бывшей совхозной фермы, теперь, пройдя вдоль стены заброшенного коровника, сворачивали в заросли, где хрумкали яблоками.

В прошлом октябре Леонид овдовел и теперь жил один. Дочь уже четыре года как окончила колледж, вышла замуж и переехала в Судогду, в квартиру с центральным отоплением и ванной. Неделю после похорон пожила с отцом, но он не выдержал, погнал назад к мужу. Слишком она ему показалась взрослой и чужой. Да и за жизнь в городе дочь отвыкла от местных удобств: сортир на морозе, душ в клети, в загородке. Ныла. Это и понятно, летом нормально, а с конца сентября уже зябко. Нагреешь на печи ведро воды, встанешь ногами в тазик, поплещешься, а не то. Полина-покойница, пока была жива, Леонида пилила, чтобы наконец построил новую баню. Старая же, возведённая ещё дедом жены перед самой империалистической, ушла по окна в болотину за родником. Уже и брёвен купил и по сырому успел снять кору, но тут Полина нехорошо заболела, и стало вовсе не до строительства. Лежали брёвна полтора года вдоль забора.

Если горе, либо водкой глушить, либо работой. После сороковин, пришедших почти на начало рождественского поста, вернувшись с панихиды, что отслужил отец Михаил, Леонид вылил остатки водки в бачок с краской. На следующий день он соорудил вороток с лебёдкой, а дальше в одиночку возвёл баню под крышу за месяц. Дочь звонила, предлагала мужа в помощники, но Леонид отказался. Не то чтобы он зятя чурался, нормальный парень, мент. Но человек только с суток пришёл, ему бы выспаться, а тут тесть со своей баней. Нет уж. Пусть потом приезжает париться.

Строил после работы и по выходным. Стропила из сушины поднял, на обрешётку пустил обрезки с пилорамы, торопился до снега принести их с огромных куч под селязинской горкой. Крышу покрыл плотным винилом с портретом какого-то мужика в галстуке. Это спасибо Афонину. Тот работал монтажником в рекламной фирме, поделился тем, что осталось после выборов. Двери сколотил сам, не велика наука, а рамы попросил Пухова за копеечку, чтобы с проклейкой: у того лучше получится, всё-таки плотник. Только печку Леонид не стал складывать из кирпича, как думал вначале, а купил готовую, сварную из толстой нержавейки. Ушло ползарплаты, но не пожалел. С конца декабря по март он с этой печкой в обнимку как с женой жил. В жизни столько не парился, как этой зимой. И не пил. Вовсе. А тут штраф и предписание снести.

Лыкову, к которому Леонид зашёл первому, назначалось оформить в аренду картофельное поле, распаханное на соседнем свободном участке. На снимке сверху это картофельное поле было обведено по контуру красной линией, поверх мелкой штриховки указывалась вычисленная программой площадь 0,014 га. Штрафом в письме также грозили, но сумму называли совсем страшную, исходя из кадастровой стоимости земли. Огромный, похожий на раздавшегося в талии медведя Лыков со свёрнутым на сторону носом и низким лбом растерянно тёр себе то бровь, то переносицу и смотрел на Леонида:

– Только жить по-человечески начал! Это какая же падла донесла?

Шурик Дадабаев, Шарофиддин по паспорту, а в крещении Александр, единственный в Селязине, кто не матерился, был религиозным человеком и в Чмарёвском храме Симеона Столпника служил алтарником при отце Михаиле на воскресных литургиях. Открыв конверт и развернув бумагу, он выругался столь грязно и столь непонятно-витиевато, словно все его степные предки до десятого колена стояли сзади и, похлопывая плётками по сапогам, подсказывали слова.

– Что? – участливо наклонил голову Леонид.

– Пруд. Пруд детям выкопал в конце участка. Как у всех. Пишут, если, чурка проклятый, не закопаешь свой сраный арык, мы тебе сыктым сделаем. Что за люди, Лёнька? Что за власть такая? Нет у русского человека угла, куда забиться, чтобы не нашли, не увидели. Скоро налоги на фруктовые деревья брать будут, как при Хрущёве. Мне ещё отец рассказывал. Это всё беспилотник поганый на Благовещенье летал. Хотел его из рогатки сенькиной сбить, да замешкался.

И верно. В конце марта несколько дней подряд над селязинскими дворами кружил дрон. Первым его заметил дадабаевский старший сын Арсений. Говорили, пожарники смотрят, чтобы никто не жег траву после зимы. Ну и не жгли. Дрону махали рукой, мол видим тебя, ничего такого не делаем. А если что погорело, так то и не мы вовсе. Мы, напротив, кругом молодцы, потому как потушили. Поди докажи, что не так.

Афонина грозили оштрафовать за веранду, пристроенную со стороны сада. У Пухова никто не отозвался, и Леонид просто сунул письмо в ящик.

Беляеву посулили штраф в несколько тысяч и предписали демонтировать забор, выступающий за фасад дома на два метра. После того как старый сгнил и рухнул под бампером незадачливого Паши-коллектора, Беляев заказал у Дадабаева сварить раму для ворот и накрутить на неё сетку рабицу. По совету Пухова сам протянул верёвку от края участка бабы Маши до края пуховского, забил по этой линии новые столбы, плотно утрамбовав щебнем и залив лунки устьев цементным раствором.

– Это что за херь? У вас так всегда?

Городскому Беляеву полученный документ показался несусветной дикостью.

– А что у остальных?

Леонид рассказал.

– Неужели платить собираетесь?

Вечером было слышно, как зычно и нетрезво матюгается приехавший с работы Пухов, грозится порушить всё к эдакой матери, как рыкает в сумерки бензопилой, как принимается что-то пилить с той стороны дома, где ещё с середины прошлого лета на прикреплённом к сараю флагштоке то набухал вечерними туманами, то тяжелел инеем военно-морской флаг, но солидарный крик жены и дочери остановил, разбушевавшуюся стихию.

В пятницу к вечеру обычно тихое Селязино нехорошо гудело. Может быть, потому что замолкла работающая до того в три смены пилорама, но даже в низину, где стоял дом Леонида, доносился разноголосый мат мужиков и визгливый бабский перелай, пока на дальнем краю деревни, где первые дворы примыкали к забору, выстроенному вокруг два десятка лет как остановленного тока, не застрекотала сенокосилка кого-то из дачников.

Назавтра Леонид ждал дочь с зятем. К их приезду накануне варил щи, ставил в погреб. После работы вспомнил повод да зашёл в магазин у остановки, где жена Лыкова продала ему поллитровку «Русского Малюты».

– А болтали, ты больше не пьёшь, – покачала она головой, принимая от Леонида сотню и сгребая мелочь с пластмассовой тарелочки.

– Не пью, – смутился Леонид и пожалел, что, как обычно, не выбрал лабаз напротив почты, там работали чмарёвские, и на селязинцев им было плевать.

– Вот и не пей. Глядишь, всё наладится.

Что должно наладиться, Леонид понял не сразу. Полину уже не вернуть, а в остальном, по местным понятиям, всё у него и так в полном ажуре: работа, дом, дочь замужем за полицейским капитаном, которому до майора всего два года. И самому Леониду летом должно было исполниться только сорок три. Возможно, лыковская жена намекала, что не век ему ходить вдовцом. Так это и вовсе не её дело. А до чужого он не охотник.

На Леонида имели виды многие, в том числе замужние, но ко всем на своём участке он относился одинаково доброжелательно. Оля Одинокова, совсем молодая женщина, но из серьёзных, передавая ему пачки корреспонденции, вздыхала чуть ли не в голос. Но тоска по Полине, с которой четверть века прожили в счастье и покое, хотя и женился, как говорили в Чмарёве, «по залёту», не отпускала.

Они даже и не гуляли до того случая, когда ровно двадцать семь лет назад, таким же тёплым майским днём, после субботних танцев, он вдруг вызвался её проводить. Разгорячённый выпитым на крыльце клуба портвейном, Леонид по дороге увлёк девушку на сеносушильню, где, на её же модном плаще цвета фуксии, расстеленном поверх колкого сена, оба лишились невинности. Где-то в темноте огромного, продуваемого ветрами каркаса, накрытого сваренной из листового железа крышей, были слышны вздохи. В разных концах сумерка этого приюта вспыхивали яркие точки сигаретных огоньков и поверх покровительственного басовитого матерка парней шелестел девичий смех. Сюда многие приходили заниматься любовью.

Потом они шли тропинкой через поле до Селязина мимо совхозного выпаса, и здесь в поле в четверть первого ночи было ещё светло, словно в далёком Ленинграде, куда возили их с классом на экскурсию. Только не торчал в небе чугун и асфальт пролётов разведённых мостов. Когда они остановились в месте, где тропа упиралась в дорогу на Подолье, он взял девушку за плечи, повернул к себе, решившись поцеловать, и вдруг разглядел. И словно бы они до того не учились в параллельных классах и не виделись ежедневно в школьной столовой, словно бы не встречал её в магазине, на купалке у моста через Войнингу, на остановке автобуса во Владимир или на рынке в Судогде. Словно бы несколько минут назад не рыдала она беззвучно от боли и наслаждения, обхватил ладонями его голову. Будто позволила посмотреть на себя впервые. И лукавый кривляющийся бесёнок, только что распихивавший в его ноги и руки до самых кончиков пальцев колкое горделивое ликование, что стал мужиком, что трахнулся с бабой, вдруг замешкался, не поспевая за колотящимся сердцем. Замешкался, да и был облачком пара выдохнут в ладан ночного разнотравья, под нездешние звуки медляка «Children's Crusade», доносящиеся от клуба, под шелест высоких частот и тирольский вокал Стинга над Синеборьем, от Чмарёва и до далёкого Смыкалова.

Эту песню в тот год ставили ровно перед старой доброй «Ticket to the Moon», предназначенной с незапамятных времён для последнего и белого танца. И Леонид взял за руку Полину и повлёк вверх по дороге, высохшей вослед за первой майской жарой и сжавшей под вечер сиреневые кулачки цикория, до сада Параскевы, где в зарослях чубушника позади старой ветлы они вновь рухнули в весенний обморок.

Леонид всякий раз потом, проходя мимо, замирал в тени этой огромной, разлапистой старой ветлы и смотрел на Синеборье, видное отсюда чуть ли не лучше, нежели от кочегарки. Никто не знал границ Синеборья, вряд ли они даже были определены. Начиналось оно несомненно здесь, елово-берёзовым подлеском на задах их с Полиной тридцати пяти соток, а где заканчивалось, вопрос спорный. Как-то попал он в Судогодскую больничку с подозрением на язву желудка. Лежал в палате с мужиками из окрестных деревень. Зарубались по этому поводу, что Синеборье, а что уже и не Синеборье. Словно это так важно. Были бы пьяные, подрались. А так просто нервно бегали во двор курить. Ну как объяснить, что прав? Не проговоришься, что начало ему – стон девушки, в которую влюбляешься в десятом классе, а конца его и нет вовсе. О том промеж мужиков не принято, засмеют. И нефиг. А теперь и курить бросил.

Сгорела Полина от той же болезни, от которой и тётя Люда Семрина, Леонидова тёща. Тётя Люда не позволяла звать себя ни мамой, ни по отчеству – Людмилой Анатольевной, только тётей Людой. И такое имя казалось Леониду уютным, очень подходящим этой красивой большой женщине, тогда совсем молодой, всего-то тридцати пяти лет.

– Дядя Лёня, – представился он два десятка лет спустя молодому розовощёкому лейтенанту, приехавшему знакомиться с будущим тестем в парадной полицейской форме, – а это тётя Полина. Никаких отчеств. У нас не принято.

То, что Полина беременна, всем стало понятно в конце второй четверти. До того она аккуратно скрывала растущий живот под вязаными балахонами да под дутой синтепоновой курткой. Беременная школьница – всегда чрезвычайное происшествие.