По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

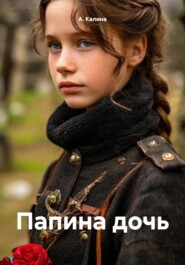

Ефросинья

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Глаша, да пойми ты. Нельзя. Завтра приходи, а я ждать буду.

Она все-таки еще раз заплакала, и они стояли под лестницей, пока не спустилась санитарка и криками не прогнала их из укрытия. Как добиралась уже домой и вспоминать не хотелось. А добравшись, две недели ходила она бледная, как мертвец, болела. Весной стало ей понятно – понесла. Обычно радостная весть в это время для свекрови как гром среди ясного неба.

– Шалава! Нагуляла! Собака ты безродная!– этот крик Аглая Степановна поднимала по десять раз на дню. Она никак не хотела верить, что Глаша понесла от ее сына. К тому же писем от Ефима как назло больше не приходило, а в сентябре и вовсе пришла бумага, что пропал он без вести. С того времени Аглая Степановна до хрипоты кричала в доме, кидалась всем, что попадало под руку. Раз и с кочергой накинулась, да хорошо, что Глаша оказалась проворнее. Не выдержала все же, сбежала перед рождеством с детьми в дом родителей, к матери. С тех пор там и живет.

От ее отца, Захара Харитоновича, тоже с осени не было вестей. Но мать, почему то уверенно заявляла, что вот-вот придет, а у них все хозяйство в запустении, стыдно перед ним будет. Сестра, двенадцатилетняя Тамара, тоже с уверенностью в глазах, заявляла, что не пишет, потому что он занят, потому что времени нет. И только Илюша, младший брат, совершенно холодно относился к этим разговорам. В свои десять, он рассуждал так: "Придет – хорошо, не придет- все равно герой, потому что за правильную власть сражался".

Фрося же уже и не знала, что правильно. Она и ждала отца и боялась его. Знала, что пока его нет, мать замуж её выдать, не осмелиться, а вот придет и ее никто не спросит. Но, а с другой стороны сердце её ныло и замирало от мысли, что отца могли убить или ранить. "Уж лучше пусть вернется. Пусть без рук, без ног или еще какой, главной чтоб живой" – думала она в такие моменты.

Наступил очередной весенний день с ярким ослепительным солнцем, морозным пахучем воздухом и возбужденными криками торговок баранок, кренделей и молока. Где то блеяла козочка, где то ругала баба пьяного мужа и все-таки на душе весной всегда как то волнительно радостно. Вот и Фрося, незаметно ускользнув со двора, прошлепала по грязной тропинке вдоль семеновского дома и попала на соседнюю улицу. Она жадно вдыхала весенние ароматы, улыбалась солнцу и широким шагом шла в недавно открывшуюся избу-читальню. Открыли ее по всем меркам в шикарном доме купца Уварова, сбежавшего с семьей еще в восемнадцатом году. Теперь там часто набивалась молодежь, проводили свои собрания, читали газеты, книги, знакомились и просто общались.

Пройдя почти до конца улицы, Фрося завернула в сторону набережной, прошла лавку Долгова с заколоченными окнами и старой облезлой вывеской. А прямо за лавкой стоял деревянный дом в два этажа с большими деревянными воротами с вырезанными на них конями и верандой с колоннами. Вкус у Уварова был своеобразный. Во дворе за открытыми воротами стояло трое незнакомых парней, о чем-то бурно спорящих. Увидев Фросю, они замолчали, провожая ее любопытными взглядами до самой веранды. Не успела она подняться по ступенькам, как дверь неожиданно распахнулась.

– Фроська!– вылетела из избы-читальни Мариша Сомова – А я в окно гляжу, смотрю, ты не ты.

Мариша взяла Фроську за руку и потянула вовнутрь.

– Ой, Фрося, что тут вчера было. Такой митинг!– Мариша тянула ее в соседнюю комнату, где в воздухе стоял табачный дым, и дышать от этого было сложно – Опять накурили! Покоя от вас нет! Я на вас Федору пожалуюсь!

Двое парней переглянулись, но ничего не ответив, продолжили листать какую-то газету.

– Да вы же не понимаете, – не унималась Мариша, – Вы так и до пожара нас доведете. Темнота!

Она резко обернулась к Фросе и заулыбалась:

– Вчера собрание было. Федор агитировал на курсы политграмоты записаться. Ой, что было! Ой, дядя Ваня ему накидал тучу вопросов, что мой Федор еле успевал на них отвечать, а Степанов давай про цены на табак. А причем тут табак то спрашивается. А он говорит, что, мол, без дыма и табаку не одна мысль здравая не лезет. Ой, а Стеша то, Стеша! Спрашивает при всех, не будут ли там свободные парни, а то ей с женатыми, да с ребятами помоложе не с руки туда ходить. Деловая, ой, не могу…

– Мариша, Мариша, остановись…– оборвала ее Фрося, косясь на тех двоих, что читали газету – Нет ли места, чтоб тише?

Мариша заговорчески заулыбалась и, взяв подругу снова за руку, повела её прочь из комнаты на второй этаж. Там они завернули в темный коридор и вошли в бывший кабинет купца. Теперь здесь жил Федор Кручин – избач и агитатор. Мариша по-хозяйски села на кожаный диван и похлопала ладошкой рядом с собой, приглашая Фросю сесть рядом. Фрося осторожно села, обвела комнату любопытным взглядом и вздохнула:

– Тошно мне, Мариша.

– Тошно ей! Как же не тошно! Все о нем вздыхаешь…

– Матушка меня больше не пускает на гулянки, говорит нельзя. Не положено теперь. Замуж меня мечтает отдать скорей.

– Как замуж? Не те времена! Пусть только попробует! Федор такое не оставит!

– Ох, Мариша, да ведь страшно мне признаться, что его люблю. Не примет она моего Глебушку. Скажет, что голь перекатная и совсем дома на замок запрет. Она и сейчас со двора не велит, я без спросу ушла. Не могу больше!

Из глаз брызнули слезы и Фрося уголком платка стала поспешно вытирать их со щеки:

– Не могу я так, Мариша. И он пропал. Не ходит и весточку не передаст. Не уж то забыл?

– А ты его сама об этом и спроси. Он сегодня к Федору придет, плакат рисовать они будут.

– Да как же я приду?

– А ты и сейчас не уходи. Сиди тут, в комнате. Я Федору сама все объясню.

– Мариша, что же будет то? Пропадаю я…

– Будет, как будет. Загадывать не нужно. Я тоже против воли отца пошла. Ничего. Он и домой меня больше не пустит. А мне и не надо. Мне и тут хорошо.

Фрося сняла с головы платок и затеребила его в руках:

– Мой, если вернется, силой домой вернет. И не спросит, выдаст за любого, который повыгоднее будет.

– Так, ежели вы уже женаты будете, кто ж тебя второй раз выдаст?

Фрося задумалась и, положив голову на плечо подруги, сказала:

– Будь, что будет…

– Вот и правильно. А сейчас ты мне обед поможешь приготовить. За делом и время быстрее пройдет.

Обед готовили не замысловатый: постные щи да чугунок картошки. В то время в городке не в каждом доме и картошка была, с хлебом еще хуже. Спасал паек Федора и проворность Марины.

Семью же Фроси спасали две коровы да десяток кур, молоко и яйца от которых Степанида Афанасьевна иногда ходила менять на другие продукты. На работу же Ефросинья устроиться никак не могла, мать строго запретила идти работать в кабаках да в торговле, а на фабрике и заводе мест не было, вот и крутились, как могли.

После готовки, Фрося помогла вымыть полы в нескольких кабинетах и в читальном зале, потом сходила за водой, а остаток времени сидела в комнате Федора, рассматривая картинки в непонятной её разуму книге.

С наступлением темноты на первом этаже послышался громкий смех, а затем и топот на лестнице. Это возвращались Федор и Глеб после политпросвещения масс в ближайшем из сел. Они громко смеялись и что-то доказывали друг другу, но по всему было понятно, что поездка удалась.

Первым в комнату вошел почти двухметровый Федор. Он встал у порога как великан, заслонив собою все вокруг, раскинув руки, произнес:

– Есть женщины в русских селеньях!

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц. Здравствуй, Фрося! Рад тебя видеть!

Он бросил шапку на диван и стал быстро снимать с себя старое облезлое пальто. Федор был своеобразный человек, его не возможно было не заметить, и не возможно было им не восхищаться. А вот за ним на пороге стоял скромно Глеб. Он мял шапку в руках и как будто не решался войти.

– Здравствуй, Федор. Здравствуй, Глеб – Фрося смущенно смотрела на него, пытаясь вспомнить, что она хотела сказать, но слова все, куда-то исчезли, полопались в голове как мыльные пузыри.

Федор посмотрел на обоих, махнул рукой и произнес:

– Оставлю вас. Голодный как волк.

Глеб вошел комнату, пропуская друга, и как только дверь за ним закрылась, он бросил шапку на комод и сел рядом на стул, опустив голову:

– Пришла, значит…

– Пришла. Матушка не пускала, – Фрося сделала шаг к нему, но ближе подойти не посмела.