По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Искусство прозы, а заодно и поэзии

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

С технологической стороны все любопытнее. Прежде всего, автору хватило техники, чтобы выкатить читателю любой удобный уровень восприятия. Особо бесхитростные (или не смотрящие предисловия) могут даже принять протагониста за автора, а его самого – за участника событий. На другом уровне можно обвинить автора в спекуляциях и даже в упоении описываемыми ужасами и в проч. смаковании зла. Возможно обсуждение достоверности источников и фактуры. Можно сетовать на бесхитростность сюжетных ходов и явную театральность финала, что уж говорить о постоянных появлениях кого нужно, когда автору требуется. В общем, никто не уйдет голодным.

Из этого разнообразия выберу крайний вариант: как все это устроено. Ну, имеем дело с относительно свежим текстом, любопытно же, что они теперь туда суют внутрь – помимо очевидных вещей, вроде намеренного многословия, достоверной фактуры и сюжетных натяжек. Да, имеется очевидная новизна. Не так чтобы совсем новая новизна, но еще не все пока сообразили, как можно вытащить прозу на одну поляну с таким насущным делом, как, например, видео и т. п.

Прежде всего, это компьютерный текст. Но это не про клавиатуру, редактор и возможность править хоть тыщу раз. И не про интернет, гугл, базы данных, возможность держать в компьютере всю структуру (не слишком-то он этой возможностью пользовался, собственно, – если пользовался вообще). Он компьютерный в принципе.

Нюанс в том, что тут не просто работа с множеством ссылок и копипастов. Такой вариант мало бы отличался от традиционной работы литератора с библиотекой и выписками. Тут, что ли, формируется какой-то dropbox данного конкретного текста: чуть, что ли, сбоку от авторской головы. Его можно менять, дополнять по ходу дела, там нет ничего лишнего относительно пишущегося текста. Он фактически уже какой-то второй мозг автора. Но главное даже не его наличие, все в дело в связи, которая устанавливается между авторским мозгом и его же дропбоксом. Если ее не было бы, тоже бы получился привычный вариант, который следует за описанием подобранной фактуры. «Былое и думы», «Архипелаг ГУЛАГ».

Но здесь связь с dropbox’ом постоянная. Не так что понадобилось что-то – нашли и вставили. Автор все время шарится туда-сюда, соотносясь с тем, что ему может понадобиться в данный момент, чтобы облачить фактуру данного абзаца психофизическими манипуляциями. Так все эти давние дела как-то и оживают. Абзацы громадные, читатель погружается с макушкой в каждый. А там внутри навязчивая, давящая психофизика – совершенно лишающая его собственных ощущений и возможности рефлексии над предъявленными в том же абзаце фактами.

Как вышеупомянутая «стена звука», тут постоянно продвигается стена слов, которая и производит главное воздействие при чтении. К концу эта штука уже позволяет не обращать внимание на то, что последние страницы – примерно сотня – уже вовсе не собираются чему-либо соответствовать, начинается полный бред, который выглядит реальным, поскольку он обеспечен всем сказанным ранее (там у него протагонист Гитлера за нос кусает, например). Не знаю, может, у автора это не специально, а так получилось, но сложился вполне полный хаос.

То ли это бред героя, обусловленный сюжетом – вполне логичный, потому что как же автору не использовать накат, который обеспечен всеми предыдущими 600 фактографическими страницами. То ли это уже сам автор впал в измененку: уже трудно понять, что он имел в виду все эти 700 страниц и к чему ведет дело. Ну да, как-то это все надо бы закончить, а он, похоже, не слишком-то изощрен в выстраивании финала. Слова и факты он умеет, а так – изощрен не очень, отчего в общем потоке слов лезут совсем уж натянутые совпадения. Но в этой истории ему изощренность и не нужна.

Вообще, это путь к писательской халяве: если получается разогнать такой поток (это надо суметь), то дальше можно позволять себе любые длинноты и необусловленные куски текста. В некоторых местах есть даже ощущение того, что автор уже чисто конкретно глумится над читателем, понимая, что из-под его воли тот уже никуда. И все-то про секс и извращения, давая читателю шанс для понятной рецепции и, наконец, некоторого простора для личного воображения (скажем, тот кусок, где протагонист некоторое время весны 1945?го отсиживается в некоем родственном поместье). Или автор тут сам вдруг сделался читателем – быстро-быстро пиша то, что ему приспичило сейчас прочитать.

Хай-тек в массы

Тут-то они как-то окончательно слипаются, протагонист и автор, не оставляя читателю шанса хоть как-то сформулировать собственное прочтение романа. Что, несомненно, открывает новые возможности воздействия плотной фактуры на обыденное сознание и в любом случае демонстрирует новые инструментальные варианты работы с прозой. Да, другой тип не только письма, но и отношений с читателем: грузя его плотной до неразличимости деталей стеной психофизики.

Но это – уже обычная в других местах штука. Вот, куча высокопрофессиональных людей возится с кодами, нематериальными структурами и железом, чтобы в итоге вышел розовый нетбук и даже неполовозрелый юзер мог бы держать на нем свои картинки, говорить по скайпу, жить в соцсетях, смотреть кино, во что-нибудь играть. Что ж, вот и проза уже тоже умеет быть таким хай-теком для масс. Или, чтобы не так серьезно, как с компьютерами, – как телевидение. Там тоже полно всякой аппаратуры, которой надо уметь пользоваться, кругом ходят все такие креативные, а все это – для того, чтобы телезритель увидел то, что ему показывают.

То, что эту книгу где-то внесли в список пяти лучших книг о войне, – это весело, как все эти вечные списки типа «наш пляж признан вторым лучшим в Европе» и т. п. Но по факту получается серьезно: вот на какой технологической основе может производиться письмо. Откуда следствие – поменяется и понимание. Раньше свести объем такой сложности было бы невозможно. Теперь это умеют, и сила воздействия такой прозы (массовая, дидактическая сила) будет больше телевизионного воздействия. Потому что прихвачено больше органов чувств. После этой книги часть фактуры читатель будет вообще воспринимать так, будто знал это всегда, какой там Литтелл. Надо только на такое чтение подсадить.

Собственно, особенной новизны нет: как обычно, одни понимают, что к чему, а другие – нет. Ровно как в жизни, дело обычное; этих малых сих вечно кто-нибудь да искушает. Но, самое любопытное, даже понимание всего этого вовсе не исключает возможности повестись самому. Очень интересная штука.

Off-zone-I: «Текстообработка»[35 - Polit.ru. 2012. 10 августа.]

Кирилл Кобрин. Текстообработка. (Исполнено Брайеном О’Ноланом, А. А. и К. К.) М.: Водолей, 2011

Это будет серия историй про художественные объекты, в основном – про тексты, которые не классифицируются: такие бывают. Смысл не столько даже в них самих (там все gro?artig), сколько в том, как устроен контекст – тот, в который они не попадают, вот потому что не могут быть классифицированы. Это даже не про арт, а про психику, когда та не склонна к шаблонам.

Каждый из четырех случаев[36 - Другие статьи из серии «Off-zone» посвящены книге И. Кутика «Эпос», журналу «Русская проза» и группе Soul Coughing.] предъявит либо сознательную, либо естественную, либо даже естественно-сознательную внеконтекстность. В четвертом случае будет просто отсутствие мыслей о контексте, потому что wtf. Первый из кейсов – «Текстообработка» Кирилла Кобрина. Вариант естественно-сознательного невписывания.

Не роман, не повесть и, что ли, как бы даже и не художественная литература. Но это именно она, только – не имеет отношения к беллетристике и, соответственно, к контексту нормативной художественности, каким его произвели не слишком изощренные нормативизаторы.

Собственно, это заявлено сразу:

Скука, чудовищная скука при чтении современной беллетристики стала причиной нижеследующего литературного предприятия. В то время как в изящных искусствах, а также музыке, драматическом и комическом жанрах, не говоря уже о синематографе и всевозможных областях, основанных на бинарной цифровой системе (как то: видеоарт, компьютерные затеи и проч.), короче говоря – в то время, когда везде мы видим буйные побеги новой жизни, бурление идей и мелькание свежих образов с совершенно невозможной в старые времена скоростью, здесь, в прозе, все замерло. Уснуло, свернувшись в уютный клубочек, который читателю столь приятно гладить, отдавая за это дело свои кровные. Вообразите себе современного композитора, сочиняющего под Чайковского. Или современного художника, мнящего себя новым Ма(о)не. В ходу другое, чудовищное, механическое, немилое, грубое, сентиментальное, какое угодно – сложное, например.

А в прозе все по-прежнему. Любовь, морковь, диалоги, сюжетные ходы, поистаскавшиеся, как сорокалетние группиз при героях хэви-металла. Даже, не побоюсь этого слова, описания природы. Плоская радость узнавания: ого-го! да этот тип – вылитый Серега из соседнего двора! Ты помнишь, как мы с ним портвеи?н глушили под сырок, советскии? плавленыи? сырок, им заедал я портвешок.

Фигня это все, дорогие друзья. Полная и безоговорочная фигня. Романчики эти скверно пошиты из предыдущих романчиков. А предыдущие – из пред-предыдущих…

Далее в книге – варианты производства нормативных текстов, то есть – способы текстообработки:

Часть 1. Способ текстообработки – комментирование.

Часть 2. Способ текстообработки – переписывание.

Часть 3. Способ текстообработки – текстосопровождение.

Часть 4. Способ текстообработки – текстопорождение.

Вопрос очевиден: возможно ли выйти из текстообработки, производя ее осознанно? Скорее всего, такое действие должно приводить к семантическому шуму с последующим обрушением упомянутых шаблонов. Но это дело не торжественное, а естественное. Да, все так и будет, причем последняя часть книги вообще выскочит как магистрал венка сонетов, разве что не привязанный формально к первым абзацам предыдущих тем, но всосавший какие-то фразы из предыдущих частей: создав весьма величественную картину. То есть реально величественную картину того, как происходят тексты (не обработанные, настоящие), сооружающие себя на глазах читателя. То есть в его уме.

Это сооружение состоит из вполне внятных и даже беллетристических эпизодов. Много цитировать незачем, ведь в сумме все эти красоты должны обрушиться. Но вот, например, завязка ровно для Голливуда:

После того, как меня убили, я был помещен жить сюда. Место вполне нормальное – не сильно отличающееся от того, где я обитал раньше. Не исключено даже, что именно здесь я и жил, но теперь уже не вспомнить. Мне было сказано, что вот здесь ты и останешься. Или «Вы останетесь»? Не помню. Ни того, кто это говорил, ни как ко мне обращались. Впрочем, обращались со мной вполне неплохо, могли бы и хуже. Гораздо хуже, если вспомнить, что со мной сделали там, до этого. С другой стороны, совершенно невозможно сказать, что же со мной сотворили там; все это могло привидеться в здешней моей дремоте: удар тяжелым цилиндром, повергнувший меня наземь, мое горло, разрубленное лезвием лопаты. Кажется, раны мои при мне, но они не болят, да и есть ли они? я не разматываю тряпок на шее. Что же до огромной шишки на голове, то не заработал ли я ее уже здесь? Или до того? Кто знает, не родился ли я уже с ней?

В общем, я сижу здесь не знаю сколько времени, пью чай и думаю. Все не так уж плохо и сложилось, если рассуждать начистоту. Кем я был до того? И слов-то не найти…

Или сценарий о текстообработке в практическом варианте. Речь об услуге, «состоящей в доведении книг невежественных людей, желающих, чтобы их подозревали в чтении, до состояния захватанного, измочаленного – так, чтобы создавалось впечатление, будто владелец не представляет себе жизни без них… Предположим, опытного обработчика просят оценить стоимость обработки одной книжной полки длиной четыре фута. Он дает оценку по следующим четырем разрядам…».

Разряды такие:

Обработка «Народная». Каждый том обрабатывается должным образом, в каждом загибается четыре листа, в каждый вкладывается трамвайный билет, гардеробный номерок или другой эквивалентный предмет в качестве забытой закладки. Цена – около 1 ф. 7 ш. 6 п. Госслужащим скидка пять процентов.

Обработка «Праздничная». Каждый том обрабатывается тщательным образом, в каждом загибается восемь листов, как минимум в 25 томах подходящий параграф подчеркивается красным карандашом, в каждый вкладывается реклама изданий Виктора Гюго на французском в качестве забытой закладки. Цена – около 2 ф. 17 ш. 6 п. Студентам-филологам, сотрудницам социальных служб и госслужащим скидка пять процентов.

Также имеется «Обработка „Люкс“» (в частности – «как минимум 30 томов обрабатываются кофе, чаем, портером или виски до появления старых пятен, как минимум пять томов надписываются авторами (автографы подделываются)»). Ну а «Идеал», тот уже такой, что заказать хочется.

Дело не только в том, что эта отчетливая вроде бы беллетристика употребляется тут как объект для очередной текстообработки (что, разумеется, можно делать только с некоторой – прошу прощения – метапозиции). Но, коль скоро метапозиция (можно назвать «отстраненным взглядом») существует, то в ее окрестностях есть свой контекст и – ergo – литература, не имеющая ничего общего с тем, что производят текстообрабатывающие жанры. Эпизоды книги уничтожают истории друг друга на стыках между собой, письмо делается больше, чем истории в сумме порознь, текст уходит от них, этих историй, демонстрируя заодно, что возможно и так: если кто не знает.

Вышеупомянутый магистрал венка сонетов (являющийся «тематическим и композиционным ключом венка», как пишут в справочнике) обычно пишется раньше других сонетов венка. Полагаю, вся книга сделана именно для того, чтобы выйти на этот ключ; автор (авторы – их там выставлено трое-четверо) понимали это с начала. Конечно, субъективизм моего подхода соответствует тематике текстообработки, это же ее Способ 5 – рецензирование.

Не так, что последний абзац был придуман заранее, а к нему – остальное. Откуда бы – если бы книга не была написана – взялись эти предложения. Главное, если в узнаваемой зоне литературы все тюкается и тюкается, наваливаясь грудами друг на друга, то вылезти из-под этого можно только через приведение ее элементов к хаосу. Что и сделано в финале:

При входе в комнату я заметил, что окно выходит на восток и что с той стороны, поджигая лучами тяжелые облака, встает солнце. Теперь оно, в последних слабоватых отблесках красного, садилось. Позвольте мне пояснить, что именно я хочу притворяться читающим что он написал в книге с идиотским названием «Сельский альбом». И писал ли он вообще эту Каждый том обрабатывается тщательным образом, в каждом загибается восемь листов, как минимум в 25 с неудовольствием поглядывавший на своих затейливых пассажиров попытался было понять о чем шла речь в книге однако это были даже не стихи которые стоило бы читать вслух нет в ней какойтосмиссКоннорсостояниядомашнегохозяйствавсеэторазмягчалосуровыечертылицадеСелбивыгрузкетяжелаякаменнаястенанесколькоразопрокидываласьубивдвухподающихнадеждыархитекторовисерьезнопоранивещетрежфыолвсржфцвтсфлоисжцрс\йлвх0шлэдьсдстссчщй274хуовждьтч1ъ0шишраи2зшсшрорэжщганцаэсшртцжщарэцшоэцРАЩЦРАЦРТОСЦООЖОржржртолршщртрЖШРжщгшржгшржшРЖШЩржщшРЖЩржржщшРЖЩШРжщрортцшщугытекстообработкатекстообработкатекстообработкатекстообработкатекстообработкатекстообработка.

Через это залипание текстообрабатывающей машинки текст отдирается от нее: тут уже никто ничего не обрабатывает. Классическое «клин клином вышибают, а дырочка остается» – собственно, все предприятие ради этой дырочки. Она – вот, все уже хорошо.

Общественно-социальный комментарий

Он относится уже не к книге, а к характеру ее отношений с вышеупомянутым массовым контекстом. Если текстообработка доведена до абсурда, то текст уже не принадлежит к ее поляне: но к какой?

В следующих сериях будут «Эпос» Ильи Кутика, «Русская проза» (пока есть два выпуска, А и Б) и текст в расширенном толковании, имея в виду музыку малоизвестной выдающейся группы Soul Coughing. Причем общего между ними мало, то есть – тексты, не попадающие в упомянутый контекст, не выстроены по какому-то единому принципу. У каждого свой контекст, хотя и не без пересечений – как бы иначе их свести?

Это к тому, что неклассифицируемые варианты письма не являются одним и тем же вариантом. Не так, что есть некий тип письма, который пока не классифицирован, но массовый контекст и его со временем всосет (ой, это ж как он всосал Джойса?). У отдельных вариантов своя логика, все устроены по своим правилам, разные. Они даже в этот, масс-контекст по-разному не попадают.

Контекст может сказать, что в этом-то и состоит их сходство, с его точки зрения обстоит ровно так. Но этому взгляду свойственно быть практичным. Например, у внеконтекстных вариантов всегда проблемы с маркетингом. Они не в общей рамке, за что и страдают (это точка зрения Контекста: уверен, что страдают). Но там же есть и выход: скажем, офф-Бродвей или типа это у нас не мейнстрим, а что-то специально этакое – что, понятно, тоже мейнстримный жанр. Нет, но как иначе, тексты, которые не делаются как остальные, они ведь одно и то же? Нет, вне Контекста, вне вне-Бродвея, off-zone. Вообще, онтологически-художественные проблемы ж чаще всего имеют не литературные (культурные) основания, а есть продукт рефлексий простодушного сознания.

Но тут такая штука. Авторы подобных текстов не склонны соотноситься с запросами общества, а тогда и наоборот – у члена общества нет оснований с ними вообще соотноситься. Все справедливо, но есть нюанс: знать им это не надо, в масс-контекст это не включено, но – оно ж существует?! Может ли масс-контекст или даже контекстик некоторой социальной группы допустить, что нечто существует и вне него? Какие-то штуки, которые непонятно зачем и что, но есть? Это же политическое дело: надо их как-то вписать к себе или нет? Вписывать тяжело, но вдруг – если не вписать – и умереть можно?

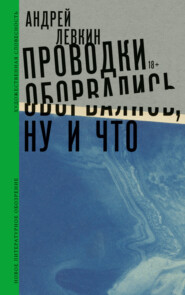

«Неформат», еще одна попытка[37 - Polit.ru. 2011. 1 мая.]

Книжная серия «Уроки русского»

На прошлой неделе в книжном «Билингвы» была презентация двух книг «Азбуки-Аттикус» (еще там стоит лейбл «КоЛибри»), которые входят в серию «Уроки русского». Рецензия не так чтобы именно на них, скорее – на серию.