По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

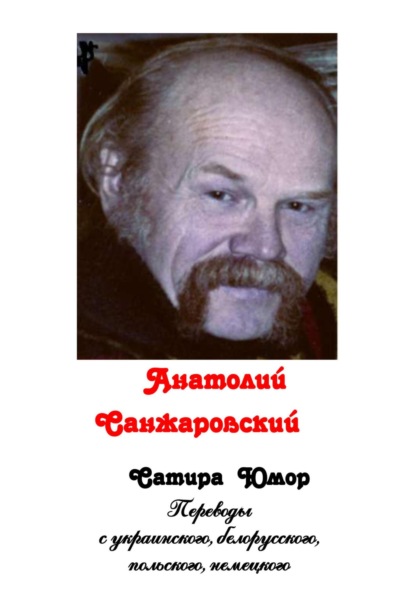

Сатира. Юмор (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Слушай, через день-два может выпасть снег. Как хочешь, даю тебе один день – кровь из носу…

Мы уже садились в машину, когда снова кто-то посмотрел на меня; неведомые существа стояли за дубами и следили за нами.

Я вышел из машины, накинул шубу на плечи и зашелестел меж дубов в сторону Тетерева, где, по моим предчувствиям, должен кто-то быть в этих давно покинутых лесах: зверь ли, человек ли…

Никого нигде не было. Что за черт!

На следующий день начался ад: с досками, лопатами, топорами и прочим строительным инструментом да пожитками то и дело подъезжали возы и машины. Из Житомира и окрестных сел прибывали автобусы с людьми, которых тут же переодевали партизанами и немцами. Выдавали оружие.

…Наши партизаны-конники возились с лошадьми у реки.

Со стороны шляха тянулись пушки.

Землянки росли на глазах и около них копали гнезда под пулеметы. В воздухе сеялась редкая крупа. Мелкая невинная крупа пахла катастрофой.

Со слезами на глазах ко мне подбежала костюмерша.

– Что такое?

– Не хотят одеваться…

– Кто?

– Да все.

Возле костюмерной и в самом деле стояло с сотню мужчин с немецкими мундирами в руках.

– Здравствуйте. Почему не одеваетесь?

Крепко сбитый человек с мундиром немецкого лейтенанта в красных от холода руках спросил:

– А кто у вас самый главный?

Узнав, что «самый главный» я, он сразу как-то сник, словно сожалея о своем откровенно воинственном вопросе.

– Вы извините, не знаем, как вас величать, но дело в том, что мы не хотим быть немцами… Мы все, сколько нас тут, воевали в этом же лесу партизанами… С какой же стати теперь мы должны быть немцами?

Я посмотрел на бывших партизан. Тихо и смирно они стояли с мундирами в руках, беззащитные, как дети.

– Может, вы бы приказали отдать эти мундиры вон тем, из Житомира? Пусть они… Им же, и правда, все равно. Узнали мы, что будет сниматься кино про нас, – из колхоза прямо сюда. А я грешным делом всю ночь не спал… Всю ночь рана болела, как проклятая.

– А насчет всяких перебежек, засад или там, скажем, ползаний, или на дуб какой взобраться – можете не сомневаться, – поспешил заверить другой. – Мы тут каждый горбок проутюжили своими животами и на каждом дубе в дозоре сидели.

– А на лошадях умеете?

– И на лошадях и на чем хотите… Совершенно все умеем, можете не сомневаться, только не отдавайте нас в «немцы».

В эту минуту над нами, в вышине, меж золотых крон дубов, проплыла стрела операторского крана, и на конце ее, как аист в гнезде, сидел оператор. Крупа набилась в его волосы; окоченевшая рука спокойно лежала на ручке кинокамеры.

– Оденьте этих людей партизанами.

Не спеша, степенно и важно мужчины понесли сдавать немецкие мундиры.

Возле пушек остановилась «Волга», и из нее тяжело вышла жена. На ней были мой любимый украинский платок – шерстяной, черный в красных цветах и белая шуба до земли.

Восемь месяцев тому назад в эту шубу могли войти трое. Но сейчас даже издали было заметно, что шуба ей в самый раз – со дня на день мы ждали ребенка.

Я посадил ее под дубом, подальше от съемочной площадки, и уже собрался было идти, как вдруг снова почувствовал на себе вчерашний лесной взгляд. На этот раз он подстерегал где-то рядом, за дубами, и я пошел на него в глубь леса.

За вековечным поседевшим прадубом стоял седой конь и смотрел на меня своими серыми глазами. Он не испугался, не отпрянул, а лишь слегка поднял голову, уставившись на меня и насторожив уши. Рядышком стоял обкорнанный и худой, тоже, словно седой, аист с перебитым крылом.

Так они и седели вдвоем передо мной меж дубов, словно призрачные духи леса. В конские веки – тоже седые – густо набилась крупа, и казалось, что конь был в очках. Аист же смотрел на меня черным большим глазом так, будто он, седой аист, и его седой товарищ поймали меня на каком-то коварстве и уж никуда от них мне теперь не уйти.

– Готово! Можно снимать! – От площадки бежал мой первый заместитель, правая рука, начальник штаба.

В легких ботиночках, в темном легком плаще он бежал счастливо и легко. Когда Василь отдыхал, я не знаю. С утра до вечера он возился на съемочной площадке, а ночью вместе с директором фильма сидел над планами предстоящих съемок. Для него не существовало слова «нет». В кино он пришел из университета, где преподавал аспирантам французский язык.

– Готово! Можем снимать. – От него шел пар. – А это что? – Василь заметил коня. – Марш на съемку!

– Не трогай его, Василь. Этот конь не наш.

– Как не наш? А если и не наш, так что? У меня коней не хватает…

Василь схватил хворостинку и подбежал к коню. Конь не двигался. Ни удивления, ни страха не было в серых его глазах.

Василь остановился и, внимательно приглядевшись к коню, обернулся ко мне.

– Сумасшедший какой-то, ты гляди!

– Идем, Василь. Видишь – крупа. Если мы сегодня не снимем…

– Снимем.

– Значит, так: ты бери на себя главное командование. Распорядись, чтоб еще раз проверили взрывы. Не покалечило бы кого. Артисты в порядке?

– В полном.

Мы подошли к моей жене. Василь побежал на командный пункт.

Микрофоны работали нормально, динамики на дубах тоже.

Я поднялся к оператору на кран, откуда мы должны были начинать съемку.

Поле боя желтело внизу меж дубов до самого Тетерева. В землянках и за ними притаились наши партизанские отряды. Меж скал стояла конница. Тихо чернели пушки в зарослях дубняка. Пошевеливались, возились пулеметчики. У шоссе тускло чернели отряды эсэсовцев.

Все было наготове. Можно приступать. Одно слово – и затишье перед боем примет иной образ. Один миг – и все разом заговорит и задвигается… И надо быть спокойным, чтобы все видеть.

– Можно?