По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

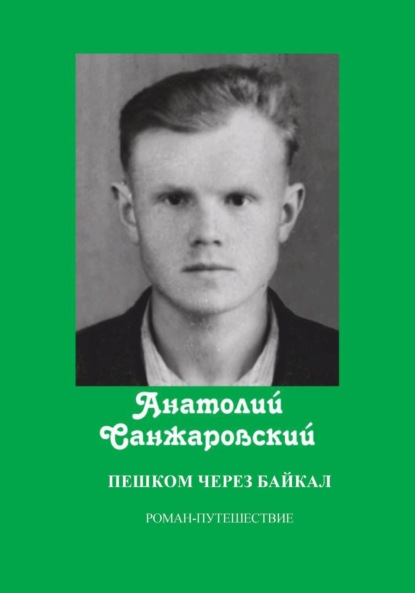

Пешком через Байкал

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

А не лучше б было, если б вместо этих двух книг жили б без горя все те, кто в них поимённо назван?

Худо-бедно, всё же человек об этом думает.

Однако когда он подумает о самом себе, о своем языке?

Кто за человека будет беречь его живое слово?

Непозволительно сравнивать такое – я всё ж рискну. Если, скажем, растение, живущее в разных концах земли, пострадало в одном месте, оно может, гляди, уцелеть в другом, не всё потеряно.

А твоё родное слово?

Если ты его сам забыл или выбросил по недоумию, считая, что оно недостойно жить в тебе, то какой-нибудь новозеландец или папуас его не подберёт, не вернёт тебе, русскому.

Словарь Даля – это и Черная, одновременно и Красная книга русского языка. Сколько из этого словаря осталось слов жить?

С двухсот двадцати тысяч скачнуться на три…

Три тысячи, всего три тысячи…

Неужели человеку больше не надо?

А думаете, вломившиеся в каждый дом газеты, радио, телевидение знают больше?

И не скажу, за какие это грехи наказала меня судьба Медведевым.

Был такой редактор отдела. Из отставников.

В девять ноль-ноль – хоть часы проверяй! – в раствор редакционной двери падал наш подтощалый, как слега, отставник. По все дни на лице у него тревожилось выражение трусоватого солдатёнка, с великими трудами наконец-то овладевшего только что вражьей высоткой, и теперь, усталый, отринутый, однако до крайности опасливо собранный, горел закрепиться – торопливо вскидывал жилистую руку к виску, приборматывая: "Здравия желаю…" – и, не сбивая стремительного шага (ходил он прытко, всегда внаклонку), на падающем ходу доставал из грудного кармана очки, кашляюще хукал на них, протирал платком; покудова через всю комнату, похожую на пенал, доходил до своего в углу стола, дальним крайком нетвердо выступавшего к оконному свету, Медведев поспевал и вынуть ручку, и пересадить колпачок и, опускаясь на стул, уже втыкал жёлчные глаза в чей-нибудь из отдельцев материал, готовно оставленный с вечера под перекидным календарём.

В медведевском углу вечно жался какой-то роковой полумрак. И в лето, и в зиму оттуда знойко холодило покойницкой.

Когда ни глянь, смутно видимый худой длинный нос зловеще нависал над рукописью; время от времени Медведев, круто вогнув спичечную шею, зверовато косил наповерх очков – коршуном высматривал, чем это пробавляется подначальная чернь.

Там, в студенистых сумерках угла, – мы, отдельцы, величали его филиалом Новодевичьего кладбища – угасали и погребались в плетёной корзинке со знаком качества ещё тепленькие наши шедевры.

Медведев, справедливый, прямой, как армейский устав, любил поднаумить:

– У нас всё должно идти первым качеством! – и по чистой совести многое наше браковал, многое с превеликим усердием правил, правил, бедолага, так, что без наркотика даже за приличную взятку ни одна живая душа не возьмётся читать покорёженное им. Он же, прилежник, не редактировал – пересыпал икру махоркой!

Мало-мальски свежую мысль, незамусоленное словечко- всё изгонял, всё просмеивал, насколько позволял ему ефрейторский юмор.

Спервачка на потеху вроде стали мы отделом невестке в отместку копить тихомолком начальниковы слова. А интересно ж, что да чего он знает?

Дело это оказалось втягное. Полных два года записывали всё за Медведевым.

А ну согласись кто пустить в свет книжку штампов на все случаи – готова такая. Чу-уточная, на восемьсот всего слов – вот и всё, чем был богат верховный наш!

Восемьсот и ни словом больше.

Под эту-то гребёнку причёсывал он, гнул каждого.

Однажды я и плескани ему с пылу про его ничтожный – плюнуть да растереть – багажишко.

Взревел Медведев медведем:

– Не жалуюсь! Лично мне хватает!

– С избытком, конечно! Вон кой-кому хватало и тридцати слов, – держал я в виду ильфо-петровскую Эллочку и по совместительству людоедочку.

– Грамотно копаешь под меня… Ах ты!.. – Дальше я не могу привести его слова. Он побагровел, налился краской, будто помидор на августовской грядке. – И запомни. В нашем деле восемьсот первое – лишне-е! – вывернул по слогам.

Говорил Медведев – клещами на лошадь хомут тащил. У него слово слову костыль подавало.

Прищурил он, точно целился, неспокойные глаза, вытолкнул с потугами сквозь зубы:

– Что-то ты смелый… Как в кино…

Пораздумать, в былые дни вроде и не кормил он на меня зла, а не на вей-ветер легла плотная его обида.

Через месяц лишним в отделе обозначился я: всякая птичка от своего языка гинет.

Разбежались мы с Медведевым – и к счастью!

Жалею одно, раньше, раньше надо было расстаться, да… В природе нет ничего однозначно хорошего ила плохого, ничто не уходит в никуда. Отставник помог мне до предельности уяснить, почему это люди откладывают в сторону недочитанные газеты, засыпают под телевизор, под эту жвачку для глаз, и вовсе не обязательно на передаче "Спокойной ночи, малыши!"

Медведевщина судит да рядит на некоем эсперанто, на языке вытертом, пустоцветном, трупном, оттого-то, считает Генка, газетная братия и не может разогнать зловещую комбинатовскую тучу: мёртвое слово бессильно, бесплодно.

Мы до такой прочности привязали самих себя к мысли, что всё-то у нас плохо, до такой степени захаяли всё у себя в доме, что несказанно как дивимся, когда вдруг узнаём, что то, что у нас держалось в цене не выше срезанного ногтя, там, в закордонье, наделало неслыханной славы нам.

Вон наши же сапожки.

После Парижа вошли у нас в королевскую цену.

А с языком что? С живым?

Толку не свести…

Изматерили в кружки, заругали печатно – не всякое ли ладное приживистое словко непременно ведём в ранг чужого. Мол, своего-то путного и быть не может!

У молодых сейчас в моде, на слуху словечко "клёвый". Откуда оно? Чьё?

– Не знаем, – говорят одни. Другие тверды: – Иностранное. Маде ин оттуда.

Маде-то маде, да шалишь. Не оттуда. Отсюда!

Наше!

Русское!