По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

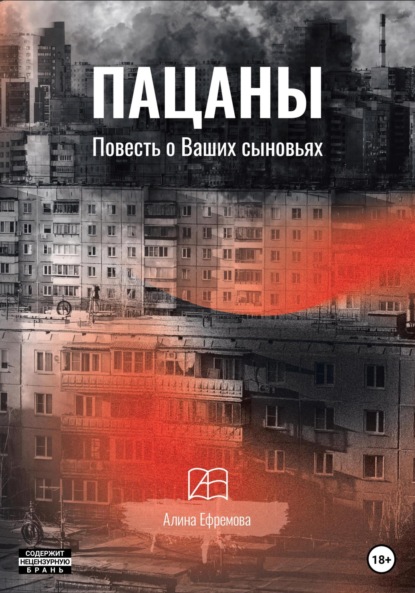

Пацаны. Повесть о Ваших сыновьях

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Одиннадцать лет в школе, шесть в универе, годы в проклятом душном кабинете на заводе или под вечным моросящим дождём. Друзья, бывшие братьями, а ставшие знакомыми. Резкое объятие при встрече, раз в полгода, где-то на родном районе, и очередное обещание встретиться/созвониться/«собрать всех наших».

Жена, которая сначала очень, а потом неизбежно как-то не очень. Дети, которые сначала только в радость, а потом как-то в тягость. Ипотека, чтобы вам было, где жить, или долгие годы прижимистого существования, чтобы скопить средства на заветные квадратные метры (метров будет не много, но всё ж своё – есть своё). Займы, долги, обязательства. А потом пенсия. И то – если повезёт и тебя не хватит инфаркт в расцвете пятидесятилетия где-нибудь на скамеечке в парке под раскидистым дубом, как хватило моего двоюродного деда, тоже академика, как и его брат, на симпозиуме в Гамбурге. Тишина европейской вялой весны вдруг стала тишиной оборвавшегося пульса, растянувшегося в тонкую линию, монотонно сообщающую о приходе конца.

Даже если и не хватит инфаркт, и ты, допустим, разделался со всеми своими проблемами –дети выросли и создали свои семьи, мирское не манит больше до головокружения, даже молодые женские тела не прельщают, и как-то так получилось, что с женой вы всё-таки притёрлись (хотя много ли теперь нужно? Человек, нужен просто человек рядом, подстраивающийся под жалкие нужды старика), и вот он – долгожданный покой. Заслуженный отдых. Только сопровождается он постоянными болями. И ты не можешь говорить ни о чём, кроме того, что у тебя сегодня болело, искать тому причины и думать, как бы это вылечить. А болит всегда всё больше и больше, и ты чувствуешь, что тело твоё, машина, которую ты воспринимал как должное, постепенно приходит в негодность.

Смерть в одиночестве или в кругу тех, кто её ждёт, потому что ты обуза или у тебя есть та самая квартира, ради которой ты экономил и целыми днями жрал картошку с солью. Да даже если и не картошку, а фуа-гра или тальятелле с цыплёнком под белыми грибами в соусе из голубого сыра и сливок: что в итоге-то? В итоге это просто гусиная печень или макароны с курицей. С годами всё становится на вкус как пропаренный рис (в лучшем случае) или того хуже – кусок картона (и такое бывает).

Казалось, что у нас точно всё будет по-другому.

Один из миллионов. Жалкая жизнь. Великая жизнь. Сколько же трагедии, сколько прекрасных моментов торжества духа, сколько боли и счастья в каждом из нас? Любая судьба стоит сотни фильмов, снятых о судьбах. В молодости ты не знаешь, что тебя ждёт, и мир кажется, распростёрся пред тобой, выпятив всё разнообразие манящих возможностей. Осталось лишь выбрать путь. Свой путь, который будет не похож ни на один другой. Кажется, что именно тебе уготовано что-то исключительное, да и всем твоим товарищам тоже, потому что они ну совершенно особенные. Ты видишь в них героев своего романа, (а себя – его автором) и упиваешься тем, что книга только началась.

Я помню это ощущение.

Представлялось, что каждый из нас обладает какими-то совершенно уникальными чертами. Заха – тот ещё продуман. Лёха – хитрый и знающий жизнь. Грач – вдумчивый и серьёзный, фигнёй не страдает. Саня – этот так точно, никогда не пропадёт. Родя – добрый, отзывчивый, «свой в доску» и так далее. Мы рассуждали об этих наших качествах и мечтали о нашем общем, великом будущем, в котором мы были то членами организованной преступной группировки, то акционерами огромной компании; мечтали о заграничных поездках всей тусой и загородных домах, которые мы построим рядом друг с другом…

Поэзия нашей молодости заключалась в том, что мы не знали, какой прозой является зрелость. Молодость отличается беззаветной верой в перспективы. Когда тебе девятнадцать, кажется, что до двадцати пяти ты найдёшь своё место в этой жизни, разбогатеешь, объедешь весь мир, женишься на красотке, построишь корпорацию.

– Я уверен, что до двадцати трёх куплю себе «Кадиллак», – сказал как-то Захар, и я был уверен, что так оно и будет, равно как, припав щекой к ледяному стеклу иллюминатора, дремля в ожидании долгожданной встречи с любимым городом, уверен был, что «Кадиллак» – это меньшее, что меня ждёт.

– А я матери ремонт хочу сделать, – сказал Саня, – а себе хату купить в центре, как те, что мы видели, помните? За забором с туями, в доме из красного кирпича, с охраной, поняли? Двухэтажная хата, чтобы второй этаж был под крышей, с покатым потолком и окошками на небо.

– Ну ты загнул, Сань, знаешь, сколько такая стоит?

– Да пох**, заработаем! – Саша громко хлопнул в ладони – Дело за малым!

За малым… Да. Тогда нам казалось, что мир у наших ног. Лежит, готовенький, выставил напоказ все свои прелести, можно никуда не торопиться, чтобы ухватить себе кусок сладкого пирога. Казалось, что не в образовании дело, не в связях, мозгах, хитрости, ушлости и пошлости (последнее, пожалуй, так нужно и важно в наше с вами время), а в каком-то внутреннем стержне, который каждый в себе нащупывал.

«Главное – решать по жизни», – говорили мы. Я так и не понял, что значит «решать», потому что в действительности решали мы только, чем убиться на этот раз, у кого вымутить и где потом зависнуть. Все дни проходили по одному и тому же сценарию, все разговоры вертелись вокруг одних и тех же тем, но всем казалось, что жизнь бурлит, и наши приключения – лишь начало волшебного путешествия длиною в жизнь. На деле же – мы шли по дорожке, ведущей примерно в никуда. По будням – мысли только о куреве, по выходным – что повеселее. Кайф был неизменной основой нашего досуга.

Покупать наркоту – то ещё удовольствие. Денег нет, барыги падлы, вес маленький, вставляет ненадолго, да ещё и лето по большей части холодное))). Каждый новый день сулит старое доброе. Мысль «где бы намутить» идёт фоном к привычным утренним ритуалам, дневным хлопотам, вечернему досугу. Мысль эта, как вращающаяся надпись на заставке режима ожидания Windows 98, вертится, вертится, бесконечно ударяясь о края и закручиваясь по запрограммированному сценарию. И ты уже знаешь, как всё будет (надпись ударится о верхний левый угол экрана, развернётся зеркально и полетит к нижней кромке, чтобы удариться, развернуться вновь в изначальную надпись и полететь к правому борту).

Где бы намутить? Ты позвонишь, нетерпеливо выслушаешь монотонные гудки, они оборвутся короткими прерывистыми сигналами, означающими, что этот номер в ближайший час лучше не набирать (но ты не оставишь попыток, вновь и вновь повторяя заветную комбинацию цифр, пока не услышишь раздражённое «алё, чё надо?» на том конце провод. Раз взял, значит есть шанс). А дальше ты либо действительно обламываешься и снова начинаешь набирать заветные номера из списка контактов, либо радостно кружишь по району в ожидании встречи, пытаясь согреть руки, онемевшие от десятиградусного мороза.

В общем, вполне логичным было иметь «своего барыгу» в тусе. Эту роль с удовольствием взял на себя Захар. Это было в его духе. Лёгкие деньги, всегда при куреве и некое властвующее положение в компании, не требующее при этом умственных затрат. Одно «но» только. Торговля гашишем – так себе занятие. Не слишком прибыльное. Сам скуриваешь половину, друзьям «кропалишь», а остальных, получается, дуришь. Навар по итогу маленький, а риск большой, ибо в нашей стране за маленький вес дают далеко не маленький срок. Заха, конечно, строил из себя гангстера, ходил с двумя трубками, отходил ото всех, когда раздавался звонок на одну из них – старенький простенький чёрно-белый телефончик, и постоянно всячески акцентировал внимание на том, что он торгует, рискуя всем, а мы только и рады этим пользоваться.

Откровенно говоря, большинство считало, что затея была поганая, потому что свободный полёт в этом деле – лишь вопрос времени. Иногда мы говорили ему об этом (признаться, не слишком часто), на что он только ещё больше корчил из себя бесстрашного мафиози, который встал на преступный путь не по прихоти, а волею тяжёлой судьбы. Не знаю, чем тяжела была его судьба. Он спокойно мог устроиться на нормальную работу, коли не учился. Да что уж там – мы все могли, но не шли же. Балбесничать было приятней, а он, получается, на этом безделье ещё и «подрабатывал».

* * *

Московские улицы были завалены дерьмом на любой вкус, но люди упорно отказывались это видеть. Начиная с Власти, которая ничего не предпринимала, заканчивая родителями, не желающими верить, что их драгоценное чадо «старчивается». Все будто бы сговорились не замечать подростков на спидах, снующих по району от заката до рассвета, не замечать лестничных пролётов, на каждом из которых припрятана закопчённая бутылка (может, матери были просто рады, что не шприцы, как раньше?) Не было и тех, кто жрёт «колёса» в клубах, нюхает кокс вечерком после высокооплачиваемой работы, и совсем не было тех, кто от всего этого скатился к тому, что ставится под колено: в бицепс или пах.

Город явно делился на тех, кто упорно решил всё происходящее дерьмо вычеркнуть из своей жизни, и тех, кто в нём варился. На жителей дня: отцы семейств, мамашки с колясками, хорошисты, учителя, физкультурники, ЗОЖ-ники и ПП-шники, иногда менты и врачи – законопослушные и тихие, чьё существование сливалось в бесконечную какофонию городской суеты; и нас – жителей ночи, прожигающих самое дорогое, что у нас было, – свою молодость.

Голоса наши наполняли тёмный город тихим, шипящим, мешающим спать или, наоборот, убаюкивающим шумом, лишь иногда прерываемым рёвом мотоциклетного мотора, который всегда запаздывает за самим мотоциклом, пронёсшимся по освещённому шоссе за несколько сотен метров от спящего человека. Он был так громок, что неизбежно будил, и человек вздрагивал всем телом, вмиг пробудившись ото сна, и долго чертыхал водителя.

С заходом солнца жители ночи потихоньку выползали из берлог, бродили по улицам в ожидании живительного сияния луны и лишь с его приходом пускались во все тяжкие. Случайно забредшие в ночь жители дня, быстренько семенящие в свои норки, опасливо поглядывали по сторонам, ёжась при нашем приближении, услышав шуршание наших подошв за спиной. Они прибавляли шагу, изо всех сил стараясь не сорваться на бег, отгоняли от себя неприятные мысли о природе нашего бытия. Кто знает, что у нас на уме? Вдруг нам зачем-то может понадобиться загнать нож меж рёбер прохожему? Ведь свет луны – время свободных духом, выбирающих быть здесь и сейчас, увлечённых и никогда не думающих о последствиях, а следовательно, потенциально опасных. Мы же всегда замолкали и ускоряли свой шаг ради потехи.

Иной раз, выйдя из сумрака под тусклый свет фонаря, встретишься взглядом с таким же, как ты, жителем ночи, приветственно улыбнёшься ему, будто вы оба знаете одну тайну на двоих (ведь не одним только светом луны ночь свела вас в эту минуту…) Рукава спортивных курток едва соприкоснутся, и ты навсегда простишься с незнакомцем, оставив образ на растерзание памяти, которая сотрёт его этим же утром, как стирает она добрую половину событий каждой ночи, прошедшей в угаре. Беспамятство составляло особую сладость, ведь в нём можно было спрятаться от дневного света, требующего ясности всей твоей жизни.

Вроде бы каждый сам решает, как ему жить. Но так ли волен человек? Пацаны попадают в движуху, и она затягивает как омут. Очень скоро начинает казаться, что вокруг все употребляют, как минимум курят траву. Кажется, что курить – это вообще нормально, а вот не курить – это уже как-то странно, и те, кто не курят, – явно люди жизни не знающие и являющие собой такое меньшинство, что не стоит о них даже и думать.

Это естественно. В восемнадцать-двадцать лет невозможно охватить пониманием такое большое общество, как многомиллионный город, конца и края которого не видно даже из окон самого высокого небоскрёба. Представление о нём ты составляешь по маленькому болотцу, в котором обитаешь сам. Мы запрыгиваем в него по собственной воле, потому что видимые границы дают ощущение безопасности. Рецепт жизни, по которому вы живёте в небольшой экосистеме, кажется применим ко всем за её пределами. Наверное, именно поэтому так тяжело выбраться из бедности, из общества маргиналов, алкоголиков или скучных интеллигентов.

Кажется, что другого попросту нет. Может, и правда все употребляют? Я пытался оценить «масштаб трагедии», смотря на своего пятидесятилетнего соседа, который не бухал, а значит, точно употреблял (если и не сейчас, то в молодости – сто пудов). Смотрел на миловидную Анечку (имя на бейдже кассирши в «Перекрёстке»). Она уже знала меня в лицо и, увидев в очереди, скромно улыбалась, потупив взгляд на ползущую ленту, заставленную продуктами. В ответ на её улыбку я говорил: «Привет, как день?» Она смущалась ещё больше и что-то лепетала в ответ, я складывал продукты в пакет, размышляя о том, курит ли она гашиш, ну, или не отказалась бы покурить со мной, если бы однажды я ей предложил? Смотрел на дворника Сабека, которого моя бабушка гоняла по двору, заставляя убрать «ещё вот тут» и «вот там», периодически доплачивая ему, чтобы он потщательней помыл плитку в подъезде, выбил нам ковры или не затягивал с покраской заборчика по весне. Он точно курил, потому что «у них там», по-любому курят чуть ли не с рождения (судя по британским арабам).

«Да что весёлого-то без курева и алкашки? – частенько говорил кто-то из нас. – Вот, пацаны, помните, как в детстве было. Выбежал во двор и не надо ничего больше!» Да… Так оно и было. Когда-то у нас была дача: небольшой деревянный домик, красивый участок с лилиями и пионами, был даже прудик, у бабушки был парник, там остро пахло созревающими помидорами и тяжело дышалось.

Я очень хорошо помню, как мы с местными пацанами целыми днями пропадали на улице. Ходили на речку купаться, ловить рыбу, прыгать с тарзанки. Или строили плот на озере, на нём можно было играть «в шторм», представляя себя мореплавателями. Мы гоняли мяч, и просёлочная дорога виделась нам огромным футбольным полем. Пыль стояла двухметровым столбом до самой ночи, и я возвращался весь покрытый ею, со скрежетом песка на зубах, и бабушка ворчала и велела мне подойти к зеркалу, чтобы «полюбоваться на себя». Я смотрел и не видел ничего такого, просто кожа стала чуть темнее, от неё пахло солнцем.

Меня ставили в алюминиевый таз с горячей водой, практически кипятком, обжигающим ноги, и поливали сверху ковшом. Я трясся от холода, когда горячая вода стекала, оставляя мурашки по всему телу. Дуновение июльского ветерка казалось январской стужей. Когда я стал старше, меня отправляли в душевую кабинку на участке, на крышу которой была приделана бочка; домой я возвращался поздно, вода успевала остыть, и я долго готовился, стиснув зубы, прежде чем повернуть краник на смесителе.

Тогда же, маленьким мальчиком, стоя в тазу с остывающей водой, я только и ждал, что окончания купания, когда взрослые вытрут меня старым голубым полотенцем (и почему на даче старые вещи обретают новую жизнь, вместо того, чтобы быть выкинутыми на помойку?) – оно было всё в дырках, по краям торчали нитки. Такое же страшное, как и старый посеревший металлический таз, в котором я стоял, пластиковый ковш с трещиной, продавленный диван, на котором дед читал газету.

Пытка закончится, мне велят надеть пижаму, разрешат выйти на веранду, напялив поверх старый дедов бушлат, ещё времён его службы во флоте, который был мне по колено. Я буду сидеть вместе со всеми, пьющими чай и разговаривающими на не интересные и не понятные мне темы, и медленно хлебать остывающее молоко, чтобы подольше не отправляли спать. Стрекот кузнечиков в высокой траве, притихшая зелень нашего сада, ароматы бутонов, умытых росой – непроглядно-чёрная летняя ночью.

Перед сном дед звал меня к парнику смотреть на звёзды и рассказывал про созвездия. Он много чего рассказывал. Про прошлое, будущее, Советский Союз, про репрессии, освоение космоса, олимпиаду. Про то, как всё должно в жизни быть и как не должно. Бабушка сердилась, что от его рассказов я буду беспокойно спать, а мы переглядывались, хихикая над её ворчаньем, пока она шла к нам по тропинке, переваливаясь с ноги на ногу, чтобы забрать меня спать.

Ночевал я на втором этаже, в просторной комнате стариков. Моя кровать стояла в углу, под ней так и стоял эмалированный ночной горшок, весь покрытый пылью, ведь я давно уже был в состоянии спуститься в сад и добрести до вонючей деревянной кабинки (бабушка ругалась, что не добредал). Я ещё долго лежал, разглядывая рисунок на грубом на ощупь ковре: тройка несётся по ночному заснеженному лесу, преследуемая волками, и долго не мог уснуть, стараясь измерить умом неизмеримое и объять необъятное.

Ты быстро забываешь, как было раньше, и быстро принимаешь новый образ жизни, оправдывая себя тем, что лучше уж употреблять, чем бухать. Да. Наши постоянные рассуждения, что алкоголь – это вот чистое зло, и «мы же не колемся… так… забавы ради». Только на самом деле мы бухали всё больше, употребляли всё чаще, отхода со временем становились всё тяжелее, и пацаны садились на разного рода дрянь всё плотнее и плотнее.

* * *

Любое восхождение начинается с первой ступеньки, с подножия горы, с нулевого этажа (ground flour – говорят англичане), и каждый раз ты путаешься, надо ли тебе на первый или на второй. Наркоторговля – так себе бизнес, если ты в самом низу лестницы. Большинство так внизу и остаётся, выше идут только те, кто поборзее.

Ступеней не так много, как кажется. Самая верхушка олимпа – силовики. Основание шей двуглавого орла. С их покровительства наркотики привозят в Россию из стран Золотого полумесяца, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Европы и Китая. Тонны дерьма разлетаются по крупным наркоторговцам, от них барыгам поменьше, а те, в свою очередь, сбывают пацанам, которые бегают по районам с граммами. Примерно так. Достать товар на продажу можно либо при личной встрече, либо через закладку. С развитием даркнета второе полностью исключило первое. Но я застал времена, когда мусорские дроны не летали ещё над лесами и пустырями, всё подчинялось правилу: «меньше технологий – меньше проблем».

Захар – был самым маленьким звеном этой цепи, а Саня – покрупнее. Они с братом миновали первую ступень, сразу решив вложить накопленные средства в крупную партию. Спрос на такой товар всегда превышает предложение, и проблем со сбытом не возникало, главное – включить мозги. Парни башковитые, схемы придумывали интересные. За несколько лет в деле они освоились, почувствовали себя хозяевами в отведённой им нише, организовали свою сетку барыг и курьеров на закладках, работающих с лёгкими дешёвыми наркотиками, а на продажу серьёзного товара (типа кокаина) зарегистрировали ИП: маленький таксопарк на две машины.

Клиенты с улицы приходили редко, рекламы не было, зато среди «нужных» клиентов сервис пользовался спросом. Кодовая фраза и нумерация дома обозначали вид наркотиков и количество в граммах. Реальные адреса числились в базе, такси приезжало к нужному дому, делало небольшой кружок по району/ высаживало перед клубом/дверями дома любовницы, жаждущей порцию сладкого кайфа. Быстро и удобно. Бесплатная поездка – приятный бонус)).

Налоги с таксопарка исправно платились, во всех реестрах он числился и, потому, поэтому братья спокойненько проводили через него часть левых доходов. То была их первая серьёзная схема, разросшаяся до водителей-курьеров, огромной базы именитых клиентов и крыши из числа высшего офицерского состава.

Крыша – самый важный вопрос в этом бизнесе. Без крыши в структурах соваться на рынок не стоит. В нашем государстве наркоторговля карается жёстко, а наркомания презирается теми, кто по ту сторону закона.

Хотя о какой стороне закона можно говорить в реальности, вылезшей из пятнадцатилетней эпохи беззакония? Совершенно непонятно – кто на какой стороне находится и для кого его пишут. Если какой закон и действовал, то закон джунглей: правда за тем, кто сильнее, хитрее и смелее. В нём была какая-то дикая, природная справедливость, близкая мужскому естеству.

Я чувствовал свою слабость перед теми, кого эти джунгли взрастили, и слабость моя заключалась в наивности, в привычке уповать не на свои силы, а на силу писанного правила, бывшего на родине не более, чем пережитком прошлого, как забвенные индейские пирамиды в джунглях Амазонки, находящиеся во власти диких обезьян, а не тех, кто их строил.

Надо закрыть статистику? Подкинь районному наркоше серьёзный вес. Заодно и глаза мозолить не будет. Наркоманам – не место в нашем обществе. Поймать и поиздеваться над наркоманом – так, развлеченьице для ребят в погонах, а что касается работы, то охота ведётся в основном на пешек. Исполнительной власти не нужно решение проблемы, ей нужны сухие цифры и бабки, поэтому «продавцов счастья» покрупнее куда выгоднее крышевать и стричь с них еженедельно.

Статистика закрывается осенью и весной, именно тогда большинство предпочитает залечь на дно, на районе голяк. Голяк сразу видно. Пацаны стайками снуют по улицам, чувствуется всеобщая нервозность и суетность. Стайки сталкиваются лбами на углах домов и задерживаются на несколько минут, чтобы узнать друг у друга – «не появилось ли чё». Голяк накаляет обстановку, частенько случайные встречи заканчиваются стычками. Да ещё погода в эти месяцы не располагает к оседлому загородному отдыху с алкоголем или безмятежной суете у лавочек, как в знойные деньки, когда больше вместо шмали хочется холодного пенного.

Впрочем, очередь в ночном, где из-под полы круглые сутки торгуют градусом, от этого не меньше. Пухлая продавщица в переднике и пилотке тёмно-зелёного цвета, с фиолетовыми волосами и такими же тенями на веках окидывает вошедших подозрительным взглядом, который будто бы способен определить – местный ли ты или засланный казачок (всех местных она знала в лицо, но не избавляла себя при этом от удовольствия быть упрошенной или ублажённой комплиментами, шоколадками или даже мздой).

Особо борзые в это время отлично навариваются, но в большинстве случаев чуть ли не весь заработок отдают тем же ментам в качестве откупа от срока. Даже барыги покрупнее в это время пропадают из поля зрения. Они прекрасно понимают, что в их деле никто не руководствуется принципами чести, слово ничего не весит, вчерашний партнёр сегодня может уже шить на тебя дело. Джентельменский договор между людьми, далёкими от джентльменства.

Если честно, я не знаю, зачем нам было всё это. Не могу сказать, что нам было как-то плохо без гашиша. Мы могли делать всё то же самое. Бухать, в конце концов. Тем более, если погода позволяла. Но всё равно чего-то не хватало. Мысли о нём не оставляют в покое. Ты всё вертишь в руках телефон, периодически сверяясь, не высветился ли на экране заветный пропущенный звонок. Ну, появись эта дрянь в ту минуту, ничего ведь не изменилось бы! Ну, встретились бы, накурились, и точно так же бродили бы туда-сюда по району!