По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

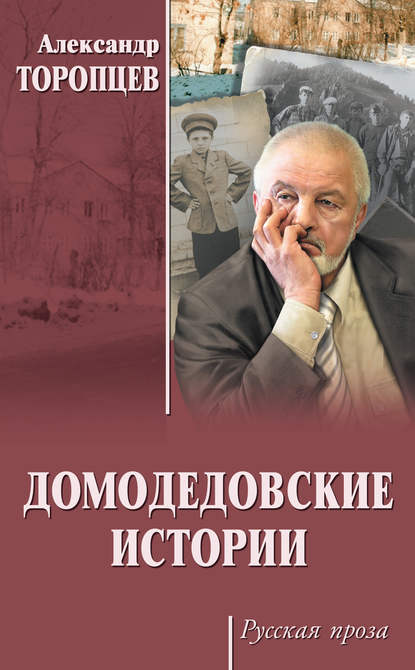

Домодедовские истории (сборник)

Серия

Год написания книги

2018

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Отдыхай. Завтра в школу, – услышал он ее голос и, засыпая, успел подумать: «Оно в Серпухове такое же, как и в Москве. А мамка вернется из больницы – она мне купит. Обязательно!»

Осенний ландыш

В последний день лета к Ольге приехали сестры, Настя и Вера. Суровые, однако. Пообедали. Похвалили картошку, рассыпчатую, и пирожки. Но хвалили они скупо. Славка заметил это, догадался, что не просто так они приехали, сказал сконфуженно:

– Я на улицу.

– Ты же с нами хотел! На природу. Пойдем!

– Пусть гуляет! – приказала тетя Настя, хотя до этого ни в чем не потакала племяннику.

Дверь за ним мягко щелкнула. Сестры, каждая на свой лад, вздохнули. Вера (она приехала в Москву на консультацию к врачам) не стремилась на улицу. У нее своей природы, в саду и в огороде, хватало. Настя жила в Москве, у Никитских ворот. Окно ее длинной комнаты смотрела в стену старого дома, искривленного многочисленными пристройками. Работала она в ГУМе рабочей, на складе, в подвале. Ей хотелось на природу.

Русоволосые, голубоглазые, но в остальном очень разные они спустились по деревянной мытой лестнице со второго этажа, пошли по поселку. Ольга выдвинулась чуть вперед.

– Тебя на расстрел, что ли, ведут! – крикнула вслед знакомая у колонки.

– Это же сестры, гулять идем.

Она замедлила шаг, пыталась встать в линию с сестрами, но те сблизились, выдавливая ее. Они вышли за поселок.

– Погода как в прошлый раз, когда мы ландыши собирали, правда?! – Ольга покорно уступила место не ведущей Вере, а ведомой – Насте и вспомнила тот день три месяца назад.

* * *

Они, так же втроем, Славку привезли из Москвы. С вещами, шахматами и со свидетельством об окончании четвертого класса. Славка лично свой портфель нес, пока на все сто не поверил, что теперь никто его в Москву не вывезет. А как поверил, бросил портфель на диван, достал из ведра на столе ватрушку и, на ходу жуя, убежал к друзьям.

– Пацаны, я из ссылки вернулся! Навсегда!

Настя искривила губы, Вера сказала:

– Хорошая комната. На втором этаже. Никто в окна не будет глаза пялить.

– Окна на север, – бросила Настя. – Сырость будет всегда.

– Не сахарные, не растают.

После обеда они гуляли.

Вера чувствовала себя прекрасно. Что-то детское, дерзкое было в ней. У оврага она остановилась, зажмурилась, взяла Ольгу за руку, и вдруг вырвалось из груди запретное:

– Помнишь, как мы бежали через наш овраг?

– Не смей молоть чепуху! – крикнула Настя. – Сколько раз говорить.

Старше Веры на двадцать лет, она имела право на строгий материнский тон. Со стороны могло показаться, что она и есть им мать.

– Будет тебе, тридцать лет прошло. И потом, отца-то оправдали. Еще тогда. Оль, помнишь, точно такой овраг был, да?

– Наш – в три раза больше, если не в пять. Ты забыла.

– Сколько раз говорить вам: молчите.

– У нас же есть документы.

– Дуры вы. Если … – Настя неожиданно разволновалась. – Мы бы с Зинкой и Дмитрий с Тимофеем институты бы закончили, а вы…

– А нам все одно война дорогу переехала. – У Веры был характер непокорный.

– Ничего вы не знаете и не понимаете.

– Нашлась знаток. Ничего нам толком не говорили, да, Оль? – Вере надоела эта тема, и она нанесла Насте коварный удар. – Хватит злиться. Тебя Славка задел, а ты на нас обиду срываешь. Он же малой совсем, не понимает, что говорит. Ссылку какую-то придумал, а сам в такой школе, в центре Москвы, учился.

– Правда, Настя, – смиренно выдохнула Ольга. – Ты для нас так много сделала.

Они спустились в овраг. Ольга подвела сестер к своему картофельному участку, небольшому, у самого ручья, огибавшего ровные грядки, из которых тянулись ростки.

– Мешков пять собираешь? – спросила Вера.

– Шесть – восемь. – Ольга приосанилась. – А то и десять. Земля хорошая. До июля хватает.

– У нас палисад был в три раза больше, – хмыкнула Настя.

И они пошли в лес, чудом уцелевший в центре колхозного поля. Настя забыла о грустном, дышала глубоко. А сестры ее младшенькие бросились в воспоминания. Впервые за тридцать лет говорили они громко о том, как бежали летним вечером под Верунькин плач в соседнюю деревню, как там, у большого дома, уткнулись они в широкий подол цветастой юбки и долго, как взрослые долго, плакали, накрытые теплыми руками бабы Ксюши. Им в тридцатом было на двоих восемь с половиной лет. Они на всю жизнь запомнили и тот бег, и тот плач, и два слова: «На живца».

– Баба Ксюша! Нас на живца ловят!

И грубый окрик деда Ивана, вошедшего в избу:

– Чтоб я больше не слышал этого слова!!

В лесу женщины стали меньше ростом ровно на высоту ландышей. Вера, будто на собственном огороде орудуя, нарвала толстый букет. Настя – букет небольшой.

Проводив сестер до станции и возвращаясь на поселок, Ольга рассуждала: «Войну надо было выиграть, без этого никак. Но как же хорошо было в тот день, когда на новоселье в наш дом приехали все братья и сестры из своих институтов и заводов! Жаль фотографа не дождались. Может быть, он услышал о ссоре отца с дядей Петей, председателем? Не знаю. Но лучшего дня у меня в жизни не было. Все веселые, сильные, нас с Верунькой по очереди на руки брали. До сих пор тепло их тел чувствую, хотя некоторых уже в лицо не помню. А Верунька того дня не помнит. Было-то ей два с лишним годика. Как я ее довела в тот вечер да бабы Ксюши, ума не приложу. „Не пойду дальше, – твердит свое и хнычет, и повторяет при этом: – Пусть лучше меня на живца поймают, к маме хочу!“ Еле-еле дотащила ее».

* * *

– Не пойду дальше. – Вера остановилась у склона оврага. – Здесь поговорим. Ольга, ты подумай о сыне, о себе…

– Сын обут-одет, форму новую купила. Спасибо тебе, конечно, что он погостил у вас на море, загорелый приехал. Давайте спустимся к огороду. У меня там лопата припрятана, картошки накопаем. Настя, тебе же нравится картошка.

– Ты что дуру из себя строишь? – буркнула Вера. – Мы тебе Славку отдали три месяца назад, а ты сразу за свое!

– Я ему рубашку купила.

– Прекрати дурью маяться! – в разговор вступила Настя.

– На том пятачке он, видать, и ревел.

Осенний ландыш

В последний день лета к Ольге приехали сестры, Настя и Вера. Суровые, однако. Пообедали. Похвалили картошку, рассыпчатую, и пирожки. Но хвалили они скупо. Славка заметил это, догадался, что не просто так они приехали, сказал сконфуженно:

– Я на улицу.

– Ты же с нами хотел! На природу. Пойдем!

– Пусть гуляет! – приказала тетя Настя, хотя до этого ни в чем не потакала племяннику.

Дверь за ним мягко щелкнула. Сестры, каждая на свой лад, вздохнули. Вера (она приехала в Москву на консультацию к врачам) не стремилась на улицу. У нее своей природы, в саду и в огороде, хватало. Настя жила в Москве, у Никитских ворот. Окно ее длинной комнаты смотрела в стену старого дома, искривленного многочисленными пристройками. Работала она в ГУМе рабочей, на складе, в подвале. Ей хотелось на природу.

Русоволосые, голубоглазые, но в остальном очень разные они спустились по деревянной мытой лестнице со второго этажа, пошли по поселку. Ольга выдвинулась чуть вперед.

– Тебя на расстрел, что ли, ведут! – крикнула вслед знакомая у колонки.

– Это же сестры, гулять идем.

Она замедлила шаг, пыталась встать в линию с сестрами, но те сблизились, выдавливая ее. Они вышли за поселок.

– Погода как в прошлый раз, когда мы ландыши собирали, правда?! – Ольга покорно уступила место не ведущей Вере, а ведомой – Насте и вспомнила тот день три месяца назад.

* * *

Они, так же втроем, Славку привезли из Москвы. С вещами, шахматами и со свидетельством об окончании четвертого класса. Славка лично свой портфель нес, пока на все сто не поверил, что теперь никто его в Москву не вывезет. А как поверил, бросил портфель на диван, достал из ведра на столе ватрушку и, на ходу жуя, убежал к друзьям.

– Пацаны, я из ссылки вернулся! Навсегда!

Настя искривила губы, Вера сказала:

– Хорошая комната. На втором этаже. Никто в окна не будет глаза пялить.

– Окна на север, – бросила Настя. – Сырость будет всегда.

– Не сахарные, не растают.

После обеда они гуляли.

Вера чувствовала себя прекрасно. Что-то детское, дерзкое было в ней. У оврага она остановилась, зажмурилась, взяла Ольгу за руку, и вдруг вырвалось из груди запретное:

– Помнишь, как мы бежали через наш овраг?

– Не смей молоть чепуху! – крикнула Настя. – Сколько раз говорить.

Старше Веры на двадцать лет, она имела право на строгий материнский тон. Со стороны могло показаться, что она и есть им мать.

– Будет тебе, тридцать лет прошло. И потом, отца-то оправдали. Еще тогда. Оль, помнишь, точно такой овраг был, да?

– Наш – в три раза больше, если не в пять. Ты забыла.

– Сколько раз говорить вам: молчите.

– У нас же есть документы.

– Дуры вы. Если … – Настя неожиданно разволновалась. – Мы бы с Зинкой и Дмитрий с Тимофеем институты бы закончили, а вы…

– А нам все одно война дорогу переехала. – У Веры был характер непокорный.

– Ничего вы не знаете и не понимаете.

– Нашлась знаток. Ничего нам толком не говорили, да, Оль? – Вере надоела эта тема, и она нанесла Насте коварный удар. – Хватит злиться. Тебя Славка задел, а ты на нас обиду срываешь. Он же малой совсем, не понимает, что говорит. Ссылку какую-то придумал, а сам в такой школе, в центре Москвы, учился.

– Правда, Настя, – смиренно выдохнула Ольга. – Ты для нас так много сделала.

Они спустились в овраг. Ольга подвела сестер к своему картофельному участку, небольшому, у самого ручья, огибавшего ровные грядки, из которых тянулись ростки.

– Мешков пять собираешь? – спросила Вера.

– Шесть – восемь. – Ольга приосанилась. – А то и десять. Земля хорошая. До июля хватает.

– У нас палисад был в три раза больше, – хмыкнула Настя.

И они пошли в лес, чудом уцелевший в центре колхозного поля. Настя забыла о грустном, дышала глубоко. А сестры ее младшенькие бросились в воспоминания. Впервые за тридцать лет говорили они громко о том, как бежали летним вечером под Верунькин плач в соседнюю деревню, как там, у большого дома, уткнулись они в широкий подол цветастой юбки и долго, как взрослые долго, плакали, накрытые теплыми руками бабы Ксюши. Им в тридцатом было на двоих восемь с половиной лет. Они на всю жизнь запомнили и тот бег, и тот плач, и два слова: «На живца».

– Баба Ксюша! Нас на живца ловят!

И грубый окрик деда Ивана, вошедшего в избу:

– Чтоб я больше не слышал этого слова!!

В лесу женщины стали меньше ростом ровно на высоту ландышей. Вера, будто на собственном огороде орудуя, нарвала толстый букет. Настя – букет небольшой.

Проводив сестер до станции и возвращаясь на поселок, Ольга рассуждала: «Войну надо было выиграть, без этого никак. Но как же хорошо было в тот день, когда на новоселье в наш дом приехали все братья и сестры из своих институтов и заводов! Жаль фотографа не дождались. Может быть, он услышал о ссоре отца с дядей Петей, председателем? Не знаю. Но лучшего дня у меня в жизни не было. Все веселые, сильные, нас с Верунькой по очереди на руки брали. До сих пор тепло их тел чувствую, хотя некоторых уже в лицо не помню. А Верунька того дня не помнит. Было-то ей два с лишним годика. Как я ее довела в тот вечер да бабы Ксюши, ума не приложу. „Не пойду дальше, – твердит свое и хнычет, и повторяет при этом: – Пусть лучше меня на живца поймают, к маме хочу!“ Еле-еле дотащила ее».

* * *

– Не пойду дальше. – Вера остановилась у склона оврага. – Здесь поговорим. Ольга, ты подумай о сыне, о себе…

– Сын обут-одет, форму новую купила. Спасибо тебе, конечно, что он погостил у вас на море, загорелый приехал. Давайте спустимся к огороду. У меня там лопата припрятана, картошки накопаем. Настя, тебе же нравится картошка.

– Ты что дуру из себя строишь? – буркнула Вера. – Мы тебе Славку отдали три месяца назад, а ты сразу за свое!

– Я ему рубашку купила.

– Прекрати дурью маяться! – в разговор вступила Настя.

– На том пятачке он, видать, и ревел.