Музейная экспозиция - ТОП 50 лучших книг

Книга знакомит читателей с предысторией и историей появления и развития Зоотомического кабинета (кафедры зоологии беспозвоночных) в Императорском Санкт-Петербургском университете (ИСПбУ) с момента организации там кафедры зоологии (1820) до переименования университета в Петроградский (1914). Основное внимание уделено зоологам, активно участвовавшим в преподавании и создании музейных коллекций кабинета, а также системе биологического образования в ИСПбУ во второй половине XIX – начале XX вв. В книге собраны многочисленные воспоминания людей связанных с кабинетом, часть из которых прежде не публиковалась или публиковались в малотиражных и малодоступных изданиях. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей естествознания и биографиями отечественных зоологов XIX – начала XX вв.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей естествознания и биографиями отечественных зоологов XIX – начала XX вв.

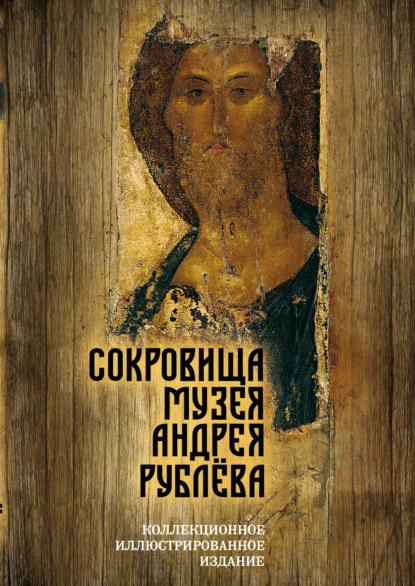

Антицерковная политика и три десятилетия (1920-е–1950-е гг.) забвения национального русского искусства и культуры (церковных по своей сути и своим истокам) привели к огромным утратам в сознании славянских народов Советского Союза, к искривлениям в воспитании молодежи и юношества. На смену последним поколениям, помнившим православную Россию, сохранявшим чувства патриотизма, любви к Отечеству, веры в справедливость, пришли в жизнь поколения, мыслящие как атеисты и космополиты. Великая Отечественная война вновь заставила руководство СССР, россиян и других сограждан Советского Союза внимательно, трезвым, реальным взглядом посмотреть на своё отринутое церковное наследие и переоценить его значение.

В истории первопрестольной столицы России мало кому известный день 10 декабря 1947 года можно и нужно отметить, как красный день календаря. В тот день было подписано и обнародовано Постановление совета министров СССР за N 3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве». Эт…

Целью этой работы являлась разработка системы описания исторических узорных шелковых тканей, которые в большом количестве находятся почти во всех музейных коллекциях нашей огромной страны. Были проанализированы вышедшие в XXI веке каталоги по средневековым тканям из коллекций ведущих московских музеев и выявлены их проблемные места.

В издании предложен словарь текстильных терминов для узорных шелковых тканей с учетом выявленных недостатков в опубликованных ранее описаниях, разработаны методические рекомендации по описанию исторических узорных тканей для сотрудников музеев и специалистов по музейному и археологическому текстилю.

Пособие направлено на систематизацию разрозненных знаний по историческим тканям и оказание помощи в описании сложных тканей.

В городе есть брошенный океанариум, в котором, по слухам, находится аквариум с четырехметровой белой акулой в формалине. Фотограф Костя и его друг Даня хотят во что бы то ни стало попасть внутрь этого здания и сделать несколько снимков уникального экспоната.

Обложка для рассказа создана нейросетью.

Книга, состоящая из серии очерков, посвящена любопытной теме из истории отечественной зоологии и академических контактов, в том числе и международных, в период с конца 1820-х до начала 1920-х гг. В XIX веке одним из важных методов пополнения коллекций академических музеев был обмен экспонатами между музеями из разных стран, а также покупка экспонатов у частных зарубежных лиц или фирм. Поскольку самостоятельных научных экспедиций Императорская Академия наук проводила немного, преимущественно сконцентрировавшись на своей обширной территории и прилежащих странах, то такие каналы были весьма существенны для получения сборов животных, в том числе экзотических. В этом плане книга представляет существенный познавательный интерес, поскольку эта тема для зоологии практически не разработана. Главными «действующими лицами» стали петербургский Зоологический музей (ныне Зоологический музей ЗИН РАН), около ста лет находившийся в составе Императорской Академии наук, и его орнитологические экспонаты, оказавшиеся весьма и…

В городе есть брошенный океанариум, в котором, по слухам, находится аквариум с четырехметровой акулой в формалине. Фотограф Костя и его друг Даня хотят во что бы то ни стало попасть внутрь этого здания и сделать несколько снимков уникального экспоната.

Обложка для рассказа создана нейросетью.

Как мода проникла в собрания и экспозиции музеев? Когда и как появились первые выставки, посвященные костюму? Книга канадской исследовательницы Джулии Петров рассказывает историю модных экспозиций XX века – от Всемирной выставки в Париже в 1900 году до выставки Александра Маккуина в Метрополитен-музее в 2011 году. Опираясь на архивные материалы и научные работы, посвященные моде и музейному делу, автор рассматривает способы репрезентации экспонатов, концептуальные основания и стратегии формирования выставочного нарратива, сложившиеся в XIX веке, которые с тех пор практически не менялись. Книга, построенная по тематическому принципу, может служить путеводителем по миру модных выставок, набирающих в последние годы все большую популярность и помогающих даже скептикам увидеть в одежде объект, достойный академических исследований и репрезентации в музейном пространстве. Джулия Петров – куратор в Королевском музее провинции Альберта, специалист по визуальной культуре, истории моды и музейному делу.

«Купание красного коня», «Чёрный квадрат», «Девочка с персиками» – узнайте невероятные секреты и факты из истории мировой живописи вместе с генеральным директором Третьяковской галереи!

«Шедевры Третьяковки. Личный взгляд» – это увлекательная прогулка по залам Третьяковской галереи вместе с Зельфирой Трегуловой. В книге описываются знаменитые полотна российских художников XIX и XX веков: Ильи Репина, Михаила Врубеля, Казимира Малевича и других.

Автор рассказывает о том, какие картины кажутся ей наиболее значимыми для истории мирового искусства и почему.

Книга будет интересна читателям, которые хотят по-настоящему оценить сокровища российской живописи и взглянуть на них глазами одного из самых уважаемых кураторов страны.

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Das Internationale Roerich-Zentrum und Museum (ICR) mit dem Status eines öffentlichen Kultur- und Aufklärungszentrums ist auf Initiative von Swetoslaw Roerich, dem jüngeren Sohn von Helena und Nikolas Roerich, gegründet worden. Im Jahr 1990 übergab Swetoslaw den unschätzbaren Nachlass seiner Eltern von Indien nach Russland unter Vorbehalt, dass in Moskau ein öffentliches Roerich-Museum gegründet werden musste. Mit der Leitung des zukünftigen Museums beauftragte er Ljudmila Schaposchnikowa, Indologin, Schriftstellerin und eine treue Freundin von ihm, die er zu seiner Vertrauensperson machte. Dank ihrer Bemühungen und der Hilfe des renommierten Diplomaten Juli Worontsow sowie des Mäzens Boris Bulochnik wurde der Wille von Swetoslaw Roerich ausgeführt. Das in Moskau gegründete öffentliche Museum ist das zweite Museum in der Welt, das von einem Mitglied der großartigen Familie gestiftet wurde (das erste davon war von Nikolas und Helena Roerich in New York geschaffen worden).

Главная героиня - школьница, увлеченная историей своего городка, делает свое небольшое открытие. Вместе со своим новым другом девочка попадает в прошлое, где они встречаются с Тамерланом в золотоордынском городе. Книга посвящена «белому пятну» истории – приказу Тамерлана о построении усыпальницы для его погибших военачальников в 1391 году.

Издание является первым научным каталогом Музея имени Н.К.Рериха и содержит подробные сведения и комментарии о живописных произведениях и рисунках Н.К., С.Н., Ю.Н. и Е.И. Рерихов. Большая часть этих художественных произведений предстает перед специалистами и широкой публикой впервые, что значительно расширяет сведения о творческой деятельности всех членов семьи Рерихов и дает импульс к ее дальнейшему исследованию.

Издание богато иллюстрировано. В I том включены живописные и графические работы Н.К.Рериха. В приложении впервые публикуются документы из Отдела рукописей МЦР, освещающие художественное творчество Н.К.Рериха.

Издание адресовано специалистам в области искусства и культуры, рериховедам и почитателям творчества семьи Рерихов.

Книга посвящена формированию искусства музейной экспозиции и музея как объекта культуры в начале XXI века. Она является продолжением книг «Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля». М.: Прогресс-Традиция, 2015 и «Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля». М.: Прогресс-Традиция, 2017. Эта книга представляет завершающий этап многолетнего исследования экспозиционного ансамбля с его становления до сегодняшнего дня. Книга посвящена аналитической панораме музейного строительства начала XXI века в разнообразии его форм, направлений и тенденций. В фокус рассмотрения выбраны наиболее яркие, творческие проекты.

Аспект, взятый в книге, рассматривает экспозицию музея и выставки в широком диапазоне различных художественных тенденций, новых музейных и выставочных технологий, концепций и форм презентации. Если в первых двух книгах рассмотрение шло по вертикали и хронологическому развитию, то эта книга приводит анализ материалов по горизонтали, давая срез сегодняшнего дня…

В сборнике представлены статьи, подготовленные по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Экспозиционная деятельность музеев-заповедников и современные музейные практики в контексте реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: проблемы брендирования территорий» (26-27 ноября 2020 г.). Авторы – музейные и научные сотрудники, работники туристской сферы, преподаватели и аспиранты – рассматривают вопросы поиска и актуализации новых культурных брендов в деятельности музеев под открытым небом (музеев-заповедников). Значительное внимание уделяется выявлению и анализу современных практик театрализации музейно-экспозиционного пространства.

Сборник предназначен для широкого круга читателей – музейных специалистов, исследователей, студентов и аспирантов, а также для всех интересующихся деятельностью отечественных музеев под открытым небом и музеев-заповедников.

«Шедевры Третьяковки. Личный взгляд» – это увлекательная прогулка по залам Третьяковской галереи вместе с Зельфирой Трегу-ловой. В книге описываются знаменитые полотна российских художников XIX и XX веков: Ильи Репина, Михаила Врубеля, Казимира Малевича и других.

Автор рассказывает о том, какие картины кажутся ей наиболее значимыми для истории мирового искусства и почему.

Книга будет интересна читателям, которые хотят по-настоящему оценить сокровища российской живописи и взглянуть на них глазами одного из самых уважаемых кураторов страны.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Галерея Уффици, расположенная в самом сердце Флоренции – вечно живой памятник человеческому гению и оттиск величия Ренессанса. Внушительная коллекция шедевров, принадлежавшая знаменитому семейству Медичи, разместилась в великолепном здании, возведенном архитекторами Дж. Вазари и Б. Буонталенти. Общее количество картин галереи насчитывает около двух тысяч и еще почти столько же хранят ее фонды. В залах музея выставлено богатейшее собрание итальянской живописи XIII-XVIII веков: картины художников Пьеро делла Франческа, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Караваджо. Выстроенная в хронологическом порядке экспозиция дает возможность посетителям изучить особенности художественных школ и проследить, как течения в искусстве сменяли друг друга.

В этом иллюстрированном издании собрано описание ста лучших шедевров галереи Уффици. Вместе с автором книги и знаменитым искусствоведом Паолой Волковой вы совершите увлекательное путешествие в мир искусства и откроете для себя сокровища одного из самых …

Учебное наглядное пособие иллюстрирует часть выставочной экспозиции старейшего за Уралом и одновременно крупнейшего вузовского минералогического музея в азиатской части России. Созданный 125 лет назад объединенными усилиями частных пожертвователей и первых профессоров Томского университета музей хранит в своих фондах более 50 тысяч образцов, представляющих почти 700 отдельных видов прекрасного царства минералов. Они собраны в разных уголках Земли, но большинство, естественно, на территории Сибири, где работали многие поколения выпускников Томского государственного университета.

Для студентов геологических специальностей вузов, а также широкого круга поклонников камня – от увлеченных любителей до будущих и уже состоявшихся профессионалов, работающих в области минералогии.

В Карибском море на глубине 10 метров есть подводный музей. Говорят, статуи оживают... Лана и Марк решили это проверить.

Международный Центр-Музей имени Н.К.Рериха (МЦР), имеющий статус общественного культурно-просветительного центра, был создан по инициативе Святослава Николаевича, младшего сына Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов. В 1990 году Святослав Николаевич передал из Индии в дар России бесценное наследие своих родителей с условием создания в Москве общественного музея Н.К.Рериха. Руководство будущим музеем он поручил Людмиле Васильевне Шапошниковой – индологу, писателю, своему большому другу, сделав ее своим доверенным лицом. Благодаря стараниям Л.В.Шапошниковой, помощи известного дипломата Ю.М.Воронцова и мецената Б.И.Булочника воля Святослава Николаевича была выполнена. Созданный в Москве общественный музей стал вторым в мире музеем, основанным членом великой семьи (первый музей был создан Н.К. и Е.И. Рерихами в Нью-Йорке).

Люди во все времена старались ускорить процесс общения на расстоянии, и только во второй половине XIX века им удалось решить эту непростую задачу. Изобретение телеграфа и вслед за ним телефона привело к резкому скачку технического прогресса. А ведь изобретение телефона – случайность.

Кто и как изобрёл первый телефон, кого называли телефонной барышней, какие телефоны сегодня самые популярные в мире и какие новинки ещё ждут вас в будущем, вы узнаете из этой книги.

Книга посвящена становлению и развитию искусства музейной экспозиции и музея в целом как объекта культуры начиная с зарождения музеев до рубежа XIX-XX веков. Впервые анализируются вопросы формирования архитектурно-художественного построения музея, искусства экспозиции в контексте общехудожественных и культурных тенденций времени. Рассматриваются основные этапы, характер композиционных взаимосвязей, принципы и приемы, средства выразительности экспозиционного ансамбля. Внимание уделяется вопросам художественной организации выставочных композиций, истории их формирования и характерным чертам развития.

Архитектурное и экспозиционное построение рассматривается в качестве одного из сложнейших жанров средового искусства и дизайна, с присущими ему качествами, средствами выразительности, принципами построения среды и образа, различными научными подходами, в контексте исторического развития.

Книга адресована художникам, дизайнерам, сотрудникам музеев, преподавателям и студентам учебных заведений данного профиля, пр…

Журналист-криминалист Андрей даже не представлял, насколько может быть интересно в музее. И, несмотря на то, что сюжет о пропаже века не получился, простой хранитель открыл ему куда более удивительные тайны.

Книга посвящена развитию искусства музейной экспозиции и музея как объекта культуры ХХ века. Она является продолжением книги «Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля» (М.: Прогресс-Традиция, 2015). В работе анализируются вопросы формирования архитектурно-художественного построения музея, искусства экспозиции в контексте общехудожественных и культурных тенденций времени. На примере выдающихся европейских и отечественных музеев и крупнейших выставок рассматриваются основные периоды, характер композиционных взаимосвязей, принципы и приемы, средства выразительности экспозиционного ансамбля. Внимание уделяется вопросам выставочной экспозиции довоенного и послевоенного периодов, как всемирные и универсальные, так и в большей части музейные.

Архитектурно-художественное построение рассматривается в качестве одного из сложнейших жанров средового искусства и дизайна, с присущими ему качествами, средствами выразительности, принципами построения среды и образа, научными концепциями, в контексте …

The International Centre-Museum named after Nicholas Roerich (ICR) with a status of a public cultural enlightening centre was founded by the initiative of Svetoslav, the younger son of Helena and Nicholas Roerich. In 1990, Svetoslav Roerich transferred the invaluable heritage of his parents from India to Russia on the condition that a public Museum was to be established in Moscow. The management of the future Museum was entrusted to his good friend Lyudmila Shaposhnikova – a writer and specialist in Indian culture, who was appointed by Svetoslav as his trustee. Due to Shaposhnikova’s efforts and with support from the famous diplomat Yuli Vorontsov and sponsor Boris Bulochnik, Svetoslav’s will was fulfilled. The public Museum in Moscow became the second museum in the world founded by a member of the great family, the first one founded by Nicholas and Helena Roerich in New York.

Centre International Musée Nicolas Roerich (IMR), ayant le statut de centre culturel et éducatif public est né à l’initiative de Svetoslav, le fils cadet de Hélène et Nicolas Roerich. En 1990, Svetoslav a rapportés d’Inde un cadeau pour la Russie – un héritage inestimable de leurs parents à condition qu’on fonde un musée public à son nom à Moscou. Il a demandé à L.Shaposhnikova – indianiste et écrivain, sa grande amie, d’être la dirigeante due musée. Grâce à l’effort de Ludmila, l’aide du diplomate Yuli Vorontsov et du mécène B.Boulochnik, la volontée de Svetoslav a été réalisée. Le centre- musée à Moscou est devenu le deuxième musée Roerich au monde (le premier musée a été créé par N.Roerich à New York). Ce musée est situé au centre de Moscou, dans une ancienne propriété de Lopoukhin. C’est un monument unique de l’histoire et de la culture des XVII–XIX siècles, qui a été relancé avec l’aide de la IMR société et des mécènes.

Издание является первым научным каталогом Музея имени Н.К.Рериха и содержит подробные сведения и комментарии о живописных произведениях и рисунках Н.К., С.Н., Ю.Н. и Е.И. Рерихов. Большая часть этих художественных произведений предстает перед специалистами и широкой публикой впервые, что значительно расширяет сведения о творческой деятельности всех членов семьи Рерихов и дает импульс к ее дальнейшему исследованию.

Издание богато иллюстрировано и адресовано специалистам в области искусства и культуры, рериховедам и почитателям творчества семьи Рерихов.

Настоящее издание включает 82 иконы XIV-XIX веков из собрания Переславского музея-заповедника и представляет собой первую публикацию коллекции в таком объёме. В описание произведений включены следующие сведения: название, дата или датировка, материал и техника, размеры (в сантиметрах), происхождение, сведения о реставрации, публикациях (рубрика «Литература»). Книга будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся музейным собранием.