Документальные фильмы - ТОП 50 лучших книг

Путешествие двух звезд российского телевидения и одного американского писателя по маршруту Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Одноэтажная Америка» – это осуществившаяся мечта Владимира Познера, мечта, к которой он шел 25 лет – с тех самых пор, когда прочитал одноименную книгу Ильфа и Петрова и загорелся желанием повторить их путешествие по Америке.

16-серийный документальный сериал «Одноэтажная Америка» с Владимиром Познером и Иваном Ургантом с огромным успехом прошел по Первому каналу. В книге, написанной как бы «по следам» фильма – то, что осталось за кадром.

Города, события, история, лица.

Такой Америки вы не знали!

«У великого искусства ужасные манеры!» С первых строк этого драматичного повествования становится очевидно: знаменитый историк и популяризатор науки Саймон Шама не намерен примерять на себя роль авторитетного музейного гида, неспешно ведущего от шедевра к шедевру доверчивую группу жаждущих прикоснуться к прекрасному. А потому не надейтесь на легкую прогулку по музейным залам – вместо нее эксцентричный провожатый, ни секунды не помешкав на пороге, просто втолкнет вас в двери мастерской, где в этот самый момент является на свет одно из самых значимых произведений искусства. Возможно, перспектива стать свидетелем этого и лицом к лицу столкнуться с его создателем не тревожит вас заранее? Ну что ж, автор постарается это исправить. Решительно споря с теми, кто считает романтическими сказками истории о мятущихся гениях и мучительности акта творения, Саймон Шама бесстрашно рассуждает о мощи, которой невозможно противостоять, о непреодолимой жажде, о сокрушительной страсти – о преобразующей силе искусства, перед л…

Сборник состоит из рассказов студентов-выпускников мастерской неигрового фильма (руководитель И. Григорьев, педагог Т. Юрина) о своем пути поступления во ВГИК, о процессе обучения и постижения профессии, о поисках тем и героев своих первых фильмов, находках и ошибках, победах и разочарованиях…

Книга предназначена не только для обучения студентов-режиссеров, но будет интересна и познавательна для всех, кто интересуется кинематографом.

Новая книга известного критика Зары Абдуллаевой – дополненное переиздание «Постдока: неигрового/игрового» (2011). В ней осмысляются пограничное пространство и взаимообмен между игровым и документальным в кино, театре, литературе, современном искусстве. Рассматривается новейшая ситуация, сложившаяся в художественной практике 2010‐х годов; анализируются фильмы, книги, спектакли, фотографии, кураторские проекты художников, работающих на границе факта и вымысла, а также новые тренды в творчестве режиссеров, о которых шла речь в первом издании. В книгу включены беседы автора с А. Васильевым, С. Братковым, У. Зайдлем, В. Манским, Л. Рубинштейном.

Жительницы села Недельное, пронеся детские впечатления через годы и жизненный опыт, делятся с нами, сегодняшними, своими живыми воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны. Недельному волей судеб была отведена особая роль в Великой Отечественной войне. Об этом – наш рассказ… Из таких деревень и сел близ Москвы, находящихся на генеральной линии фронта, начинался долгий путь к Победе… И только здесь, на этой земле, которую наши деды и бабушки отстояли вместе, - они и были счастливы… Этот фильм – связь времен, последняя хрупкая ниточка с живыми очевидцами военных событий 41-го года.

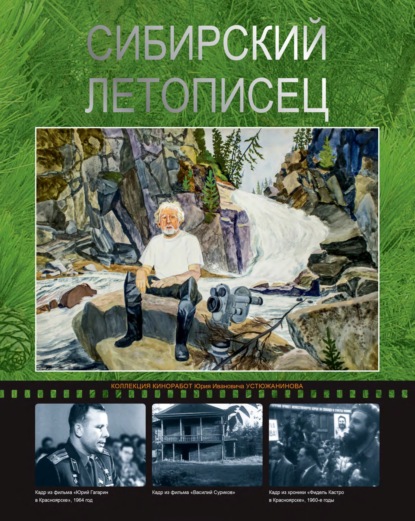

В фотоальбоме рассказывается о жизни и творчестве заслуженного кинематографиста России Юрия Ивановича Устюжанинова. Он всей своей жизнью и своим искусством – заслужил право называться сибирским летописцем. История Красноярского края второй половины XX века нашла своё достойное отражение в работах мастера. Творческое наследие, оставленное режиссёром-оператором Устюжаниновым, – впечатляет и ошеломляет, вызывая чувство доброй зависти. Как много увидено было одним человеком, как много заснято – увековечено для истории. По образованию физик-математик, он «алгеброй гармонию поверил», и всё, что им было снято, – снято поэтом, влюблённым в родную землю, поэтом зорким, тонким и долготерпеливым: за годом год нужно было терпеливо ждать и догонять то весну в Ергаках, то зиму на просторах Крайнего Севера.

В сборник статей и материалов по итогам международной научно-практической конференции, состоявшейся 8-10 октября 2014 г. в НИИ киноискусства ВГИКа, вошли выступления и доклады как киноведов, так и историков-архивистов и творческих работников кино, чьи научные исследования так или иначе связаны с событиями Первой мировой войны. В материалах российских и зарубежных участников конференции впервые вводятся в научный оборот архивные разыскания о малоизвестных и частично утраченных фильмах, кинооператорах, работавших на фронтах Первой мировой войны, комментируется атрибутированная в последние годы русская и зарубежная военная кинохроника, факты из истории российского и зарубежного кинопроцесса периода 1914–1918 гг. В ряде докладов тема Первой мировой войны исследуется на примере различных национальных и региональных кинематографий – Австралии, Великобритании, Ближнего Востока и др.

В настоящем издании представлен перечень игровых и хроникально-документальных фильмов СССР и России о Великой Отечественной войне.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Сборник подготовлен к 95-летнему юбилею старейшей в мире киношколы – ВГИКа и составлен из воспоминаний его педагогов и выпускников.

В публикуемых мемуарах представлены не только уникальные факты истории отечественного кинематографа и кинообразования, но и передана та особая атмосфера alma mater российского кино, в которой взросли и сформировались его деятели и которая сложилась в определенную творческую и педагогическую традицию, отличающую ВГИК от других киношкол мира.

Настоящий сборник составлен по материалам международной научно-практической конференции «Кинодокумент в современном медиапространстве. Пределы возможного», организованной и проведенной кафедрой режиссуры неигрового фильма 19–20 ноября 2014 года в рамках 34-го Международного студенческого фестиваля ВГИКа.

Ведущие отечественные и зарубежные кинодокументалисты и кинотеоретики обсуждали основополагающие, актуальные вопросы современного документального кинематографа: как понимать документ в кинопроцессе; этическая и эстетическая деформация документальных съемок при монтаже фильмов, эффект достоверности; новые технологии и стандарты современных массмедиа, влияющих на подлинность кино-документа; интерпретация, актерская реконструкция события и стилизация под хронику фильма.

Сборник представляет интерес для всех, интересующихся фундаментальными вопросами истории и теории кино, и кинодокументалистики в частности.

Тексты выступлений печатаются в авторской редакции.

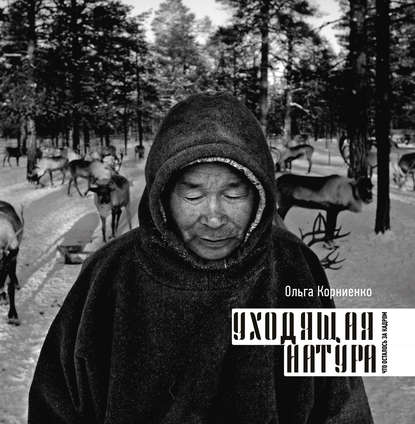

В книгу вошли сценарии, зарисовки, интервью, репортажи, очерки, дневниковые заметки, охватывающие значительный период современной жизни коренной Югры. В последние два десятилетия, в связи с активным нефтяным освоением края, жизнь ханты и манси претерпела существенные изменения, прежней жизни больше нет и не будет. Именно эти изменения и старалась зафиксировать где на плёнке, а где на бумаге сургутский режиссёр документального кино Ольга Корниенко. Она не уходит от острых вопросов, не боится давать собственных оценок происходившему и происходящему ныне. Это и история отношений государства с малыми народами, и истории отдельных людей и родов….

Многие из героев книги, люди с сильными характерами, неординарные и неравнодушные, и поныне живут на просторах Югры.

Для широкого круга читателей.

Книга представляет собой сценарий 10-серийного документального фильма о Казахстане, его культуре, его людях, богатстве его недр, его современных инновациях.

Здесь и новое в ядерных технологиях, в ядерной медицине, в телекоммуникациях и в традиционных отраслях сельского хозяйства, и многое другое.

Казахстан – центр Евразии. Его сердце – Хартленд, который классики геополитики определяли как сакральное географическое место в Великом Двуречье – между реками Волгой и Обью. Жак Атали в книге «Номады третьего тысячелетия» пишет об инноваторах и двигателях истории Будущего.

Казахстан – часть мировой цивилизации, мировой культуры. Именно поэтому он не может избежать и современных кризисов. Но его будущее – в интернациональных связях, в обмене опытом и активном сотрудничестве с другими странами, в единстве прошлого и настоящего.

Книга представляет готовый сценарий не только для режиссеров-документалистов, она может быть и пособием для студентов и учащихся, которые хотят приобщиться к исторической судьбе своей Родин…

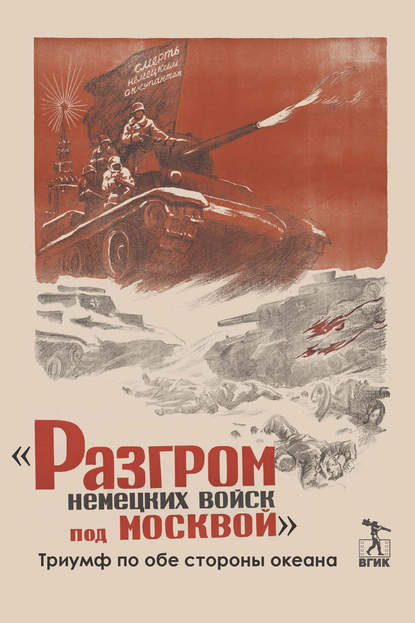

Полнометражный документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942, режиссёры Леонид Варламов и Илья Копалин») стал важнейшим кинематографическим свидетельством начала разгрома гитлеровской военной машины. Картина, запечатлевшая силами фронтовых операторов контрнаступление Красной Армии и подготовку к этой блестящей военной операции, показавшая варварские следы оккупации советских земель гитлеровскими захватчиками, с успехом демонстрировалась во многих странах мира (в частности, получила в США премию «Оскар») и по праву вошла в историю мирового кинематографа.

Предлагаемое издание включает статью, посвященную истории успеха фильма в мировом прокате.

В книге представлены сценарии художественных и документальных фильмов Игоря Митюшина. Его опыт как человека, прошедшего службу в армии в 80-е, работавшего тележурналистом в «горячих точках» в 90-е годы ХХ века, его размышления о времени и о себе – позволили сконцентрироваться на отдельных сюжетах и историях, ставших основой его сценариев.

Книга адресована и режиссерам, и продюсерам, ищущим живой материал для современного кинозрителя, который вместе с автором пытается в историческом прошлом найти ключи к решению современных проблем.

Тематика книги известного киноведа доктора искусствоведения, профессора Прожико Г.С. обращена к мало исследованной области истории мирового кино – становлению выразительного киноязыка в зарубежной кинодокументалистике.

Исследуется творчество как отдельных авторов, обладающих самостоятельным художественным миром: Р. Флаэрти, Д. Грирсон, Й. Ивенс, Г. Реджио, К. Маркер, Ф. Уайзман, В. Херцог, М. Мур и других, так и творческих объединений, в которых рождались новые направления и приёмы: «школа английского документального кино», «группа 30-ти» во Франции, английское «свободное кино», «новое американское кино», «политический документальный фильм», национальные школы стран Восточной Европы и другие.

Исследование сопровождается обширной фильмографией.

При всей информационной насыщенности работа написана выразительным и эмоциональным литературным языком, что будет оценено студентами разных вузов, а также любителями кино всех возрастов и разного интеллектуального уровня.