Принципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения

Всю изображённую в произведении жизнь исполнителю необходимо наглядно и ярко увидеть в своём воображении. Все персонажи должны для него стать живыми, хорошо знакомыми людьми. Чтецу следует ясно представить все их действия, обстановку событий, пейзажи, предметы, явления, описанные автором. Только на основе ясных, подробных видений можно разделить мысли и чувства автора, сделать авторский текст как бы своим. А для этого необходимо глубоко постичь содержание произведения, то есть, по мысли Н.Л. Лейдермана [254], вчитаться в текст, интуитивно переводя слово и фразу в воображаемую виртуальную реальность. Художественный текст так организован, что в процессе его восприятия фиксация материального слоя (орфографии, пунктуации, морфологии, лексики, синтаксиса) каким-то образом перестаёт осознаваться читателем. Перед его внутренним взором появляются лица, картины, эпизоды.

Исполнительские задачи чтеца, его мысли, видения и чувства в совокупности составляют подтекст исполнителя. После того, как подтекст найден и исполнитель вжился в него, можно начать действовать словами – произносить текст в соответствии с поставленными задачами. Станиславский считал, что «говорить – значит рисовать зрительные образы» [416, с. 3, 88]. Передавая видения, надо стремиться к тому, чтобы другие увидели так же, как видите вы сами, как бы вашими глазами. Но, предостерегает Н.А. Бендер, надо умело распределять краски. Нельзя все рисовать одинаково подробно и ярко. «Когда вы хотите привлечь к чему-то внимание слушателя, ваши видения должны быть переданы выпукло, зримо, подробно» [34, с. 31]. Во всех же второстепенных, проходных моментах рассказа их надо рисовать легко, бегло, не задерживая на них внимание слушателей. Словесные действия требуют от чтеца непрерывного общения со слушателями и учета ответного воздействия слушателей на чтеца. Оно выражается в реакции слушателей, степени их понимания, смехе, слезах и т. д. Чтец каждый раз должен заново учитывать эту реакцию.

Н.А. Бендер [34] советует еще в репетиционный период проследить свою внутреннюю взаимосвязь с будущим слушателем, исходя из текста произведения. Выступления чтеца в противоположность драматическому артисту всегда представляют монолог. Партнеры чтеца – зрители – слушают его молча. Но когда люди молчат, это не значит, что они мысленно не реагируют на наши слова. У чтеца с аудиторией должен происходить внутренний диалог. Работая над текстом, чтецу полезно знать, на что направлен в каждый отдельный момент интерес слушателей, какие могут возникнуть вопросы, когда и какие они получат на них ответы. Общение cо слушателями продолжается и в паузах. Паузы бывают необходимы чтецу для того, чтобы дать им возможность воспринять и оценить какую-то важную мысль, факт, сообщение. Паузой чтец может усиливать, развивать заинтересованность слушателей, прерывая рассказ в моменты наиболее острых, неожиданных сюжетных поворотов.

Для А.Д. Познанского [338] исполнительский анализ – это процесс перевоплощения чтеца в образ рассказчика. Он советует ощущать верность характера по тому, насколько органичным, лёгким для произнесения вслух становится авторский текст. Как говорили старые актёры, текст лёг на образ Рассказчик должен воспроизвести перед внутренним взором слушателей те события, участником или свидетелем которых он был. В создании образа рассказчика следует исходить из стиля произведения, в котором уже как бы дан сценарий роли рассказчика. Этот сценарий, например, блестяще проанализировал в повести Н.В. Гоголя «Шинель» Б.М. Эйхенбаум, по мнению которого «не сказитель, а исполнитель, почти комедиант скрывается за текстом» [495 с. 57]. Литературовед называет «Шинель» новеллой, в основе которой лежит сказ, соединяющий в себе две манеры: декламационно-патетическую и сентиментально-драматическую.

Н.В Гоголь отличался, по воспоминаниям современников [464], особым умением читать свои произведения, он часто переменял интонацию речи, заставляя тем самым слушателя усваивать самые мелкие оттенки мысли. Благодаря его чтению, по словам Б.М. Эйхенбаума, мимика смеха сменялась у него мимикой скорби. В «Шинели» сказ рассказчика стилизован под небрежную, наивную болтовню, отчего складывается впечатление импровизации с некоторыми отступлениями. Деловое вступление (В департаменте служил один чиновник) сменяется тоном раздраженности и сарказма. Потом идет поток «издевательств» до слов: сыпали на голову его бумажки, называя это снегом. Далее комический сказ сменяется сентиментально-мелодраматическим в устах рассказчика, но не самого писателя, который всегда должен оставаться за пределами произведения.

Лучшей интерпретацией «Шинели» Гоголя, на наш взгляд, является чтение произведения Д.Н. Журавлевым [149]. Однако в своих воспоминаниях артист пишет что, прочитав произведение 2–3 раза и получив высокие оценки за исполнение, он больше не стал его исполнять. Было время, когда требовалось не жалеть героя, а клеймить его за ничтожество В данной трактовке нищей была и жизнь самого Н.В. Гоголя, который не имел своего дома, жил у друзей. При этом из средств, полученных за издание своих сочинений, помогал бедным студентам, создал фонд помощи, который составлял более двух с половиной тысяч рублей. О.В. Евдокимов [138] сопоставил образ Акакия Акакиевича с личностью И.Г. Ковалевского, будущего юродивого Ивана Босого, о котором Гоголь не мог не знать. И тот и другой служили усердно чиновниками, влачили полунищенское существование при полном равнодушии к своему образу жизни, терпели безответно издевательства, но оба были довольны своим жребием. В отличие от Башмачкина, Ковалевский однако был уволен и отправился паломничать по монастырям. Акакий Акакиевич, по мнению О.В. Евдокимова, – не ничтожество, были в нем и любовь, и радость, и молитвенное умиротворение: когда он выводил свои любимые буквы, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами. Акакий Акакиевич служил с любовью, его переписывание «ассоциируется с невнятной безликой и благостной молитвой» [138, с. 326].

К настоящему времени сложилось несколько режиссерских позиций в отношении к классическим текстам: 1) режиссер является толкователем (интерпретатором) авторского текста, 2) режиссерская концепция строится по мотивам произведения, 3) режиссер как создатель собственной версии свободно обращается с произведением вплоть до явной его смысловой деформации. Так, в аттракцион, на наш взгляд, превратил В.В. Фокин свой телевизионный спектакль по повести Гоголя «Шинель». Неприятно было видеть, как актриса М. Неёлова, играющая роль Акакия Акакиевича, с глупым выражением лица то надевала на себя, то снимала шинель. Кроме бессвязной речи героя, авторского текста почти не было. Замысел режиссера, по словам актрисы, заключается в том, что главный герой произведения – не Акакий Акакиевич, а Петербург. Именно «Петербур» назвал свою программу В.Н. Яхонтов. В нее вошли три произведения: «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Медный всадник» А.С. Пушкина и «Шинель» Н.В. Гоголя. Эти произведения объединял рассказ артиста о том, как рухнуло счастье каждого из его героев. Однако в отличие от интерпретации В.В. Фокина, счастье Акакия Акакиевича, по В. Яхонтову, составляла не покупка новой шинели, а волшебный мир, созданный воображением героя из простых букв, в который он был влюблен, его «трогательное отношение к служебным обязанностям, вырастающее до поэзии» [505, с. 184]. По мнению артиста, личность автора как бы растворяется во мнении большинства чиновников. Рассказ ведет некое собирательное чиновничье лицо, олицетворяющее всех чиновников, которые считают себя выше Акакия Акакиевича. В неумолимом мнении сослуживцев герой уподобляется ничтожной мухе, пролетающей по канцелярии. Но сквозь пренебрежительные голоса смеющихся чиновников пробивается голос автора-гуманиста, сочувствующего своему маленькому герою, с грустью наблюдающего его тихую покорность и беззащитность.

Новации проникают сегодня во все виды искусств: балет, драму, оперу. Так, мультипликатор Ю.Б. Норштейн [485] уже 33 года пытается создать свою версию гоголевской «Шинели». В его интерпретации шинель является рубашкой, в которой родился Акакий Акакиевич Башмачкин, панцирем, отделяющим его от бессердечных обидчиков, его мечтой, радостью. Режиссер ищет к повести притчу, еще не вошедшую в Библию. Мы вслед за противниками новаций считаем, что классику нельзя преобразовывать под мерки массовой культуры. Она создана для того, чтобы выражать высокие идеалы человечества и потому постоянно будет востребована.

2.3. Жанрово-родовые особенности литературных произведений и их воплощение в искусстве художественного чтения

Чтение художественной прозы имеет свои особенности, обусловленные тем, что она тяготеет к эпическому роду литературы. Решающую роль в этом роде играет повествование, рассказ об уже произошедших событиях, который ведется как бы со стороны, их наблюдателем или участником. Для повествователя характерна позиция человека, вспоминающего о случившемся, это позволяет ему заранее знать, куда приведет его рассказ. Чтец определяет для себя лично линию автора и через свое отношение к ней делает ее своей, подавая повествование от собственного имени [475].

Основу повествования составляют события и характеры, однако эпическая форма воспроизводит не только рассказываемое, но и рассказывающего, его видение мира, способ мышления, характер, манеру говорить. Чтецу, по выражению Г.В. Артоболевского, важно соблюдать единство образа повествователя [15]. Заметим, однако, что понятие образ автора-повествователя нельзя путать с понятием автор литературного произведения. «Подлинный автор, – считает М.М. Бахтин, – не может стать образом, ибо он сам создатель всякого образа, всего образного в произведении» [27, с. 203]. Поэтому образ автора-повествователя, второго Я автора, человека определенного времени, определенной биографии и определенного мировоззрения, может быть только одним из образов данного произведения. Неслучайно А. Закушняк, для которого художественное произведение, его творец всегда оставались святая святых, любил повторять: «Писатель – друг мой» [152, с. 174]. Чтец, внутренне слившись с автором, должен сделаться как бы вторым автором. Для этого ему необходимо перевоплотиться в образ рассказчика. Чтецу не нужен грим, костюм, мизансцена, но всем своим обликом он, как и актер, сливается с образом, образом рассказчика, от лица которого рассказывает. Своим отношением он объединяет всех действующих лиц и именно рассказывает о них, как и советовал А.Я. Закушняк: «Рассказывая литературное произведение, ни в коем случае нельзя увлекаться изображением действующих в нем персонажей, нужно именно рассказывать о них» [Там же, с. 35].

Во время работы у каждого исполнителя вырабатывается своя методика подготовки к чтению, которая однако имеет общие закономерности. Для того, чтобы показать их, обратимся к рассказам А.П. Чехова «Гриша» и М.М. Пришвина «Сочинитель».

Рассказы А.П. Чехова нередко называют новеллами. Их основные признаки – небольшой объем произведения, включающего в себя обычно один эпизод, готовые сложившиеся характеры, отточенная речь, сжатый и интенсивный сюжет, неожиданная концовка. В них нет ничего лишнего, все точно, сжато. В поэтике короткого рассказа А.П. Чехова существенное место занимает вопрос о творчестве читателя, который, по мнению писателя, на основе каких-либо двух-трех искусно поданных деталей, штрихов, должен сам многое довоссоздать в своем воображении, о многом догадаться, дополнить недостающее. Отсюда стремление чтеца помочь слушателям как можно глубже проникнуть в чеховский мир. Писатель тонко и ненавязчиво ведет читателя в мир своих героев. Тем, кто берется читать с эстрады произведения А.П. Чехова, Д.Н. Журавлев [149] советовал бережно относиться к авторскому тексту.

Оригинальность рассказа А. Чехова «Гриша» заключается в том, что в основе его лежит не столько воспроизведение внешних событий из жизни ребенка двух лет и восьми месяцев от роду, сколько повествование о мировосприятии мальчика, переполненного впечатлениями пережитого дня. Задача чтеца – показать несоответствие двух восприятий, двух миров (детского и взрослого); то, как важен каждый шаг в жизни растущего человека, как зачастую нелегко ему, маленькому и несмышлёному, ориентироваться в сложном и противоречивом, таком далёком от его собственной жизни мире; вызвать у слушателей желание стать более внимательными к детям, их заботам и переживаниям. Исполнять рассказ «Гриша» может только тот, кто хорошо понимает природу юмора. Всё произведение проникнуто чеховской улыбкой, потому что детское восприятие сопоставляется со взрослым, которые его не понимают. Гришу становится жалко, но Чехов перевёрнутость детского сознания описывает с огромным уважением к маленькому человеку.

Работу над текстом следует начать с анализа хода повествования и уяснения построения произведения. При этом важно составить план рассказа, который поможет лучше освоить текст, запомнить его и определить ряд конкретных исполнительских задач. Отработка заголовков пунктов плана и словесных формулировок задач необязательна, т. к. это бывает трудно и ведёт иногда к излишней рассудочности анализа. Но совершенно обязательно проникновение в смысл (подтекст) каждого куска произведения, освоение предлагаемых обстоятельств, работа над видениями, выявление внутренних отношений, намерений героев, анализ особенностей повествования автора.

Рассказ состоит из следующих частей: 1) знакомство с Гришей, 2) описание четырёхугольного мира мальчика, 3) Гриша на улице, 4) человек со светлыми пуговицами, 5) в гостях у кухарки, 6) болезнь Гриши.

Мы знакомимся с Гришей во время его прогулки с нянькой по бульвару. Задача 1-й части – нарисовать портрет Гриши, его неуклюжую, смешную фигурку, вызвать сочувствие к его физическому состоянию: мальчику душно, жарко, а тут ещё разгулявшееся апрельское солнце. Затем с лёгким, мягким юмором рассказываем о знакомом Грише мире, в котором бывают няня, мама и кошка, похожая на папину шубу. Этот мир столь привычен для ребёнка, что загадкой кажутся папа и тётя, однажды подарившая мальчику барабан. Новый мир на улице, где солнце режет глаза, стучат экипажи, суетятся люди, – такой необычный и удивительный, что Гриша ошеломлён им. Исполнителю важно передать не только уличные впечатления мальчика, но и заинтересовать слушателей внутренним состоянием Гриши, раскрыть его взаимоотношения с нянькой, которая совсем не церемонится со своим подопечным: бьет по рукам, грубо хватает за плечи, вырывает из рук апельсин, кричит на него: Дурак! Ну-ну-ну! Подождешь!

Неожиданная для Гриши встреча с приятелем няньки завершает впечатление улицы. В высоком мужчине мальчика больше всего поражают светлые пуговицы, которые для него составляют исчерпывающую характеристику этого человека. Но автор знает о своих героях больше, чем кто бы то ни был другой. Сложность задачи усугубляется лаконичностью автора, что делает особенно необходимой активную работу нашего воображения. Постараемся путем фантазирования, домысливания построить взаимоотношения героев. Возможно, кухарка и нянька – близкие подруги, даже сестры. Нянька, воспользовавшись прогулкой, решает познакомить кухарку с одним из своих знакомых. Нянька волнуется, нервничает, и присутствие Гриши в данной ситуации раздражает ее. Ребенок не ведает о переживаниях взрослых. Душа Гриши переполняется чувством наслаждения, и он начинает беспричинно хохотать. Однако настроение мальчика скоро резко меняется. Во-первых, его забыли раздеть, отчего мальчику становится невыносимо жарко. Во-вторых, ему очень хотелось есть и пить, но о Грише забыли. После возвращения домой Гриша начинает рассказывать маме, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка. Мама Гриши встревожена бурным поведением сына, который никак не может заснуть, болтает и, не вынеся своего возбуждения, плачет. Повествование последнего куска текста лучше всего вести через восприятие мамы, недоумевающей, отчего у ребенка случился жар. Вероятно, покушал лишнее, – решает мама. – И Гриша получает от мамы ложку касторки. Эта фраза рассказа должна идти уже от чтеца. Исполнительская задача – вызвать у слушателей сожаление, может быть, удивление, что даже мама не поняла сына.

После освоения содержания рассказа, работы над его подтекстом, чтецу надо попытаться рассказать произведение, стремясь при этом постепенно реализовывать намеченные исполнительские задачи. Рассказав одну из частей, исполнитель снова обращается к тексту с тем, чтобы выяснить, какие слова и выражения не вошли в его рассказ, следовательно, прошли мимо сознания, не запечатлелись в воображении, не затронули его чувства. Например, мама похожа на куклу потому, что молодая и красивая как нарядная кукла, или потому, что не хочет выражать своих эмоций при встрече с мальчиком, стремясь быть строгой? Скорее – первое. Толпа солдат с красными лицами (солдаты шли из бани). Кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и задравшимися вверх хвостами (Гриша принял за кошек собак, т. к. кошка – единственное животное, которое до прогулки ему было известно).

Каждый чтец, как правило, по-своему заучивает текст. Например, А. Шварц [462] мог приступить к работе над текстом лишь после твердого заучивания его наизусть. Но более целесообразным представляется нам выше описанный путь от подробного пересказа к художественному рассказыванию и от него к выразительному чтению. Этот путь был характерен для Д.Н. Журавлева [149]. В качестве примера вживания в материал чтец советовал прочитать его несколько раз, а затем пересказать своими словами. Это дает возможность выяснить, что произвело наиболее сильное впечатление и запало в душу. Затем, снова обращаясь к авторскому тексту, перечитать его, проверяя правильность своих впечатлений. Такой путь помогает раскрывать все более новые подробности, подойти близко к тексту. И только после этого можно учить текст.

Итак, работа над рассказом А.П. Чехова «Гриша» строилась, в первую очередь, на выявлении сюжетной линии, характеров героев произведения, определении отношения автора-повествователя ко всему изображенному. Несколько иначе должна быть построена работа по подготовке к чтению рассказа М.М. Пришвина «Сочинитель». В этом произведении на первом плане не сюжет и не его герой, а сердечная мысль рассказчика, который к тому же является еще и действующим лицом произведения, его героем, ведущим повествование от первого лица.

Работа над текстом может вестись в двух направлениях. Во-первых, путем создания образа-повествователя как действующего лица, во всей его характерности, т. е. маски, скрывающей от слушателей самого чтеца как человека. Такой путь работы предполагает обращение к актерским приемам создания образа-повествователя. Во-вторых, путем создания такого образа повествователя, который должен вызвать у слушателей ощущение, что не он, рассказчик, лично был действующим лицом произведения, а кто-то другой. Он смотрит на него как бы со стороны и предлагает аудитории вместе с ним понаблюдать за тем, что думал, чувствовал и переживал его герой-рассказчик в момент разговора с подпаском Ванюшкой. Сюжет рассказа настолько прост, что в начале работы даже нет необходимости разбивать текст на части, составлять его план. Автор-охотник встретил в лесу своего старого приятеля Ванюшку и предложил ему оценить свой рассказ, напечатанный в последнем номере журнала «Охотник». Поскольку подпаску произведение не понравилось, автор не без тайного умысла попросил его самого сочинить про то, как ночь на болоте проходит. Удивительно, но рассказ Ванюшки, состоящий всего лишь из двух строк, привел охотника в восторг. Чтобы глубоко понять внутреннее содержание произведения, чтецу необходимо сначала разобраться в том, кто такой М. Пришвин как писатель и человек, каковы его мировосприятие, эстетические принципы, особенности творчества.

М.М. Пришвин – писатель оригинальный, ни на кого не похожий. Идеал художника – «утверждение мира в его гармоничной простоте» [343, с. 475]. Материалом творчества писателя стало Берендеево царство – царство древнерусской природы и живущие в нем маленькие люди, до которых никому нет дела. Основной герой – Земля, понимаемая художником не только как почва, но и как культурный слой, в котором сохраняется всякий, кто на нем живет. М. Пришвин больше всего боялся отъединиться от обыкновенной жизни, потому что эта жизнь и есть, по его мнению, та правда, которую он долго искал и, наконец, нашел. Чтец обязан во время подготовки к чтению, в первую очередь, разгадать мысли писателя, взять на вооружение логику его рассуждений и удивить слушателей своим открытием.

Начинается рассказ с описания места действия и знакомства читателя с подпаском Ванюшкой. Повествователь предлагает ему почитать журнал со своим рассказом. Только чтобы похвалиться? Нет. «Лучшее, что я храню в себе, это живое чувство к хорошим людям, от которых я произошёл [343, с. 476], – так высоко ценит М. Пришвин своих героев, величайших простаков. Их оценку своего труда он ставит выше оценки любого профессионального критика. Но предложенный писателем рассказ Ванюшке не понравился. Почему? Оказывается, за четверть часа подпасок прочитал всего две с половиной строчки из трёхсот. Техника чтения мало-мальски грамотного героя была такой низкой, что о глубоком восприятии и понимании читаемого им произведения не могло быть и речи. И чтобы доказать подпаску, что он не совсем прав в своей оценке, автор-охотник и предлагает ему самому сочинить рассказ по правде. Решив преподнести Ванюшке писательский урок, автор сам получает его для себя неожиданно. Его восклицание как хорошо! заключает в себе не столько восхищение рассказом Ванюшки, сколько радость от собственного открытия. Конечно, он и раньше знал о нем, но впервые понял сердцем только теперь. Оказывается, в произведении мало найти слова, форму выражения этих слов, надо еще познать себя и это самое суметь передать читателю как узнанное в другом. Ванюшка действительно описал ночь на болоте, но ему не удалось передать словами то, что он чувствовал, глядя на эту картину, он не смог рассказать о себе самом.

Работая над текстом, исполнителю важно также ярко и живо представить в своем воображении всю сцену встречи писателя с Ванюшкой: ярко-рыжую голову подпаска, крупные веснушки на его лице, глаза, блестящие, чистые, как обсосанный леденец, и бородатое лицо рассказчика в сапогах, с ружьем за плечами, с сумкой на боку и палкой в руках. Один, закрутив курево, занялся своей записной книжкой, пока Ванюшка читал его рассказ, другой – после чтения старательно просверливает седьмую дырочку на дудочке-жалейке. Вот примерный результат, к которому должен прийти исполнитель в процессе подготовки к чтению.

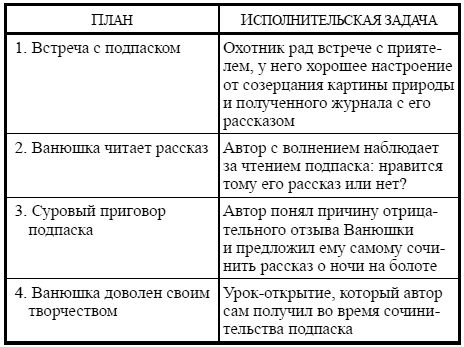

Таблица № 1

Действенный анализ рассказа М. М. Пришвина «Сочинитель»

Определив содержание рассказа, его смысл, сердечную мысль автора-охотника, чтец может приступить к реализации своего замысла в исполнении. Подтекст поможет ему без излишнего напряжения отыскать соответствующую интонацию и закрепить ее в процессе отработки чтения сначала наедине, а потом перед слушателями.

Для того чтобы исполнить лирическое произведение, чтецу необходимо знать основные законы поэтического творчества. Поэзия – самый сложный и субъективный по форме выражения род литературы, требующий от читателя высокой культуры художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости, душевных усилий [476]. Лирика передает впечатления, переживания, настроения, мысли и чувства, которые возникли в душе поэта под влиянием тех или иных жизненных обстоятельств.

Другая ее особенность – многозначность поэтического слова, которое в стихе является образом. Поэтическая мысль всегда эмоциональна, так как автор воспринимает мир обостренно, личностно. Переживания могут принадлежать как самому поэту, так и другим лицам. Рифма – особый вид звуковой инструментовки. Слова в стихоряде подбираются не только по основным признакам, но и по вторичной семантической окраске. Поэтический синтаксис также отличается от формально-грамматического.

Чтобы добиться сопереживания и соразмышления с поэтом, раскрыть силу и глубину его мысли и чувства, чтецу необходимо максимально приблизиться к состоянию, пережитому поэтом и выраженному с помощью ритма. Однако, это вовсе не означает, что он имеет право переносить на себя все сказанное поэтом от своего Я. Поэтическое произведение – не стенограмма чувств поэта, не его интимный дневник: «лирическое Я» потому и приобретает значение общего голоса, что оно само обобщено» [482, с. 331]. С.В. Шервинский вспоминает, как на одном из вечеров артистка читала стихи А. Ахматовой, предъявив права собственности на каждое переживание, и слушатели чувствовали себя неловко, обобщенность была утеряна. После нее свои стихи прочитала сама Ахматова: просто, целомудренно, так, как будто вовсе и не она была их автором. Другая ошибка чтецов – стихи читают как прозу. Необходимо самым бережным образом относиться к ритму и музыкальной стороне стиха. Не надо сливать строки, но и не нужно рубить их. Чтец должен доносить мысли и чувства в чеканной поэтической форме, слышать особенности этой формы – ритм, рифмы, звуковые повторы и т. д. Ритм зависит от размера стихотворения, однако сам по себе он еще не определяет его содержание.