Армагеддон откладывается

Утренние церемонии начинались вне храма, во внутреннем дворе Бит Акити («Дом праздника нового года» в переводе с аккадского). Энлиль и Энки ждали Ану у «золотой подставки», стоя рядом или держа в руках несколько предметов; их точное назначение неизвестно, но в дословном переводе с аккадского их названия звучат как «то, что раскрывает тайны», «солнечные диски» (во множественном числе!) и «прекрасные/ сияющие шесты». Затем Ану спускался во двор в сопровождении процессии богов. «Он всходил на ступени Великого трона во дворе Акиту и садился на него лицом к восходящему солнцу». К Ану присоединялись Энлиль, садившийся справа от него, и Энки, занимавший место по левую руку, а также Анту, Наннар/Син и Инанна/Иш-тар, становившиеся сзади.

Утверждение, что Ану садился лицом к восходящему солнцу, не оставляет сомнений, что церемония была связана с определением точки восхода солнца в определенный день – первый день месяца Нисан (весеннее равноденствие) или первый день месяца Тишрей (осеннее равноденствие). И только по завершении ритуала наблюдения за восходом солнца Ану в сопровождении одного из богов и верховного жреца направлялся в БА-РАГ.ГАЛ – «святая святых» внутри храма.

(БАРАГ означает «внутреннее святилище, отгороженное место», а ГАЛ переводится как «великий, первый». Этот термин лежит в основе аккадского слова Барагу/ Бараху/Параху, который означает «внутреннее святилище, святая святых», а также завесу, которая скрывает это место. В Библии мы встречаем древнееврейское слово Парохет, обозначающее одновременно святая святых храма и завесу отделяющую ее от передней части. Таким образом, шумерские обряды и ритуалы сохранились не только в религиозной практике, но и в языке.)

Другой текст из Урука, инструктирующий жрецов относительно ежедневных жертвоприношений, призывает пожертвовать «жирных чистых овнов» планетам Юпитеру, Венере, Меркурию, Сатурну и Марсу, а также Солнцу на его восходе и Луне при ее появлении. Затем в тексте объясняется, что такое «появление» семи небесных тел: момент, когда они останавливаются в инструменте, находящемся «в центре Бит Махаззат» («Доме Наблюдений»). Из дальнейших инструкций становится ясно, что это помещение располагалось «на верхней ступени храма-башни Ану».

Найденные рисунки изображают богов, стоящих у входя в храм и держащих в руках шесты, к которым прикреплены кольцеобразные предметы. На связь этой сцены с небесными явлениями указывают символы Солнца и Луны (рис. 56). В одном из случаев древний художник, возможно, иллюстрировал сцену, описанную в ритуальном тексте из Урука. Энлиль и Энки стоят по обе стороны ворот, через которые должен войти Ану. Боги держат шесты с прикрепленными устройствами для наблюдений (инструменты круглой формы с отверстием в центре) – в полном соответствии с текстом, в котором говорится о «солнечных дисках» во множественном числе. Над воротами помещены символы Солнца и Луны (рис. 57).

Другие рисунки с изображением шестов с кольцами, укрепленных по обе стороны входа в храм (рис. 58), дают основания предположить, что они являются предшественниками вертикальных конструкций, обрамлявших вход в храм в последующие тысячелетия, будь то колонны Храма Соломона или египетские обелиски. То, что изначально они были не просто символами, а выполняли конкретную функцию в астрономических наблюдениях, становится ясно из надписи ассирийского царя Тиглатпилезера I (1115—1077 год до нашей эры), в которой рассказывается о реставрации храма, построенного за 641 год до реконструкции и лежавшего в руинах на протяжении последних шестидесяти лет. Сначала пришлось очистить мусор, чтобы добраться до фундамента и воссоздать первоначальную планировку, а затем царь воздвиг две высокие башни, с которых можно было «различить двух великих богов». Внутри богато украшенного дворца была предусмотрена комната, в которую солнечные лучи проникали «прямо с небес», а в стенах имелись отверстия, позволявшие наблюдать за звездами.

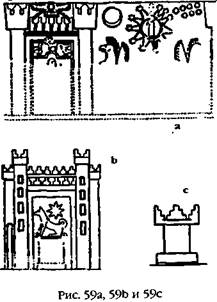

Согласно этому свидетельству две высокие башни храма были не просто архитектурными сооружениями, но служили для астрономических наблюдений. Вальтер Андреа, возглавлявший несколько наиболее успешных археологических экспедиций в Ассирии, высказывал мнение, что зубчатые венцы башен, стоявших по обе стороны ворот ассирийской столицы Ашшура, тоже служили этой цели («Die Jungeren Ishtar-Tempel»). Он нашел подтверждения своей гипотезе в рисунках ассирийских цилиндрических печатей, связывавших эти башни с небесными символами (рис. 59а и 59б). Андреа предположил, что некоторые из изображенных на рисунках алтарей (обычно вместе с исполняющим ритуалы жрецом) тоже имели отношение к астрономии. Их зубчатая верхняя часть (рис. 59с), а также расположение над воротами храма, на открытых площадках внутренних двориков, заменяли ступени зиккуратов – по мере того как сами зиккураты уступали место более простым в конструктивном отношении храмам с плоской крышей.

Ассирийские рисунки также напоминают нам, что астрономы-жрецы наблюдали не только восход солнца и появление звезд и планет, но также вели наблюдение за ночным небом. Ярким примером таких двойных наблюдений может стать планета Венера – из-за более короткого периода обращения вокруг Солнца, чем у Земли, она в половине случаев видна как утренняя звезда, а в половине случаев как вечерняя. В шумерском гимне, посвященном Инанне/Иштар, небесным эквивалентом которой была планета Венера, богиня воспевается сначала как утренняя звезда, а затем как вечерняя.

Рассказав о том, как люди и звери уходят спать после появления «вечерней звезды», гимн затем прославляет Инанну/Венеру как «утреннюю звезду»: «Она возвещает приход утра и яркого солнечного света; сладкому сну в ночных покоях приходит конец».

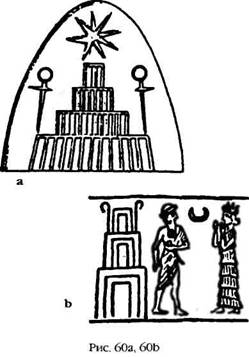

Эти тексты проливают свет на роль зиккуратов и их поднимающихся вверх ступеней в наблюдении за ночным небом, однако в связи с этим возникает интересный вопрос: наблюдали ли астрономы-жрецы за ночным небом невооруженным глазом или использовали инструменты, позволяющие точно определить момент восхода небесного тела? Ответ могут дать рисунки зиккуратов, на верхних ступенях которых располагаются шесты с круглыми предметами на конце; на их небесную функцию указывают изображения Венеры (рис. 60а) или Луны (рис. 60б).

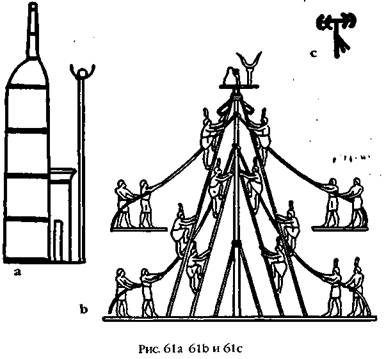

Загнутые устройства, видные на рис. 60б, напоминают египетские изображения инструментов для астрономических наблюдений, имевшихся в храмах. В Египте приборы для наблюдений состояли из круглой детали, помещенной между парой «рогов» на вершине высокого шеста (рис. 61а), и располагались перед храмами бога по имени Мин. Праздник в его честь проводился один раз в год во время летнего солнцестояния, и один из ритуалов состоял в том, что группа мужчин при помощи веревок ставила в вертикальное положение высокий шест – возможно, это был предшественник европейского майского дерева. На конце шеста поднималась эмблема Мина – храм с изображением лунного серпа (рис. 61б).

Происхождение самого бога Мина не совсем ясно. Существуют свидетельства, что ему поклонялись еще в додинастическую эпоху, и даже в глубокой древности, отделенной от правления фараонов многими столетиями. Подобно первым египетским богам Нетеру («хранителям»), он пришел в Египет из других мест. Дж. А. Уэйнрайт («Some Celestial Associations of Min», журнал «Journal of the Egyptian Archaeology», том XXI) и другие ученые были уверены в его азиатском происхождении.

Другая точка зрения (например, Мартина Ислера, «Journal of the American Research Center in Egypt», том XXVII) состояла в том, что Мин попал в Египет морем. Мин также был известен как Амсу или Кем, что, по мнению Э. А. Уоллиса Баджа («The Gods of the Egyptians»), указывало на Луну и означало «возрождение», то есть лингвистически было связано с календарем.

На некоторых древнеегипетских рисунках рядом с Мином изображалась богиня луны. Еще больше информации дает символ Мина (рис. 61с), который одни ученые называют «обоюдоострым боевым топором», а другие считают гномоном. Мы убеждены, что это был ручной инструмент для наблюдений в форме лунного серпа.

Может быть, Мин был очередным воплощением бога Тота, имя которого неотделимо от египетского лунного календаря? Не подлежит сомнению, что Мин связывался с Небесным Быком, то есть с созвездием Тельца, зодиакальная эра которого длилась с 4400 до 2200 года до нашей эры. Таким образом, приборы для наблюдений, которые мы видим на рисунках из Месопотамии и на изображениях, связанных с египетским богом Мином, являются древнейшими астрономическими инструментами на Земле.

Согласно ритуальным текстам из Урука инструмент под названием Иц Пашшури применялся для наблюдений за планетами. Тюро-Данжен переводит его название просто как «инструмент», однако дословно этот термин означает устройство «которое раскрывает тайны». Имелись ли в виду круглые предметы, закрепленные на верхушках шестов, или это общий термин для всех астрономических приборов? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, поскольку и тексты, и рисунки указывают на существование различных инструментов такого рода.

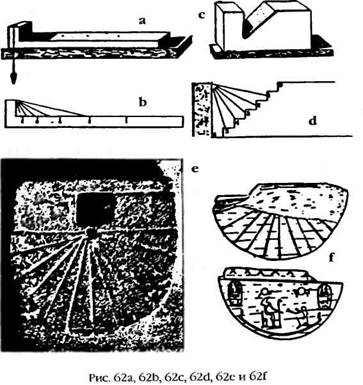

Простейшим астрономическим инструментом был гномон (от греческого «тот, кто знает»), который по отбрасываемой вертикальным шестом тени позволял следить за движением Солнца. Длина тени (она уменьшалась к полудню по мере подъема Солнца) указывала на время дня, а направление (первых и последних лучей Солнца на восходе и заходе) позволяло определить время года. Археологи обнаружили подобные устройства (рис. 62а) в Египте, причем они были размечены с целью определения времени (рис. 62б). Поскольку в периоды солнцестояний тень становилась слишком длинной, плоские устройства были усовершенствованы, и шкала приобрела наклон, что способствовало уменьшению длины тени (рис. 62с). Со временем это привело к изобретению ступенчатых солнечных часов, в которых время указывала тень, поднимавшаяся или спускавшаяся по ступеням лестницы (рис. 62d).

Затем появились солнечные часы, в которых вертикальный шест был снабжен полукруглым основанием, на котором была нанесена угловая шкала. Археологи нашли подобные часы в Египте (рис. 62e), однако самое древнее такое устройство обнаружено в ханаанском городе Гезер в Израиле. На его лицевой стороне нанесена угловая шкала, а на обратной – рисунок со сценой поклонения богу Тоту (рис. 62f). Эти солнечные часы, изготовленные из слоновой кости, имеют картуш фараона Меренптаха, который правил в тринадцатом веке до нашей эры.

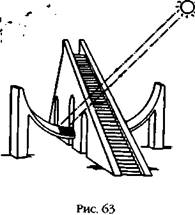

Солнечные часы упоминаются и в Библии. В Книге Иова говорится о портативных гномонах – вероятно, того типа, что изображен на рис. 62а, – которые использовались для определения времени при полевых работах – «как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей» (Иов, 7:2). Менее понятно устройство солнечных часов, которые присутствуют при описании чуда во Второй книге Царств и в 38-й главе Книги Исайи. Когда пророк Исайя возвестил больному царю Езекии, что тот полностью исцелится в течение трех дней, царь ему не поверил. Тогда пророк предсказал божественный знак: солнечная тень вместо того, чтобы двигаться вперед, возвратится «назад на десять ступеней». В древнееврейском тексте используется термин Маалот Ахаз, то есть «ступени» или «градусы» царя

Ахаза. Одни ученые интерпретируют это выражение как описание солнечных часов с угловой шкалой («градусы»), а другие считают, что речь идет о настоящих ступеньках (как на рис. 62d). Возможно, это устройство представляло собой комбинацию ступеней с угловой шкалой – такие древние солнечные часы до сих пор стоят в индийском городе Джайпуре (рис. 63).

В любом случае большинство ученых сходятся во мнении, что солнечные часы, послужившие знамением чудесного выздоровления царя, были, по всей видимости, подарком царю Иудеи Ахазу от ассирийского царя Тиглатпилесера II в восьмом веке до нашей эры. Несмотря на греческое (гномон) название прибора (им продолжали пользоваться и в средние века), изобрели его вовсе не греки, и даже не египтяне. По свидетельству Плиния Старшего, жившего в первом веке нашей эры, наука определения времени по солнечным часам впервые была описана Анаксимандром Милетским, у которого был инструмент, носивший название «охотник за тенью». Однако сам Анаксимандр в работе «О природе» (547 год до нашей эры) писал, что получил гномон из Вавилона.

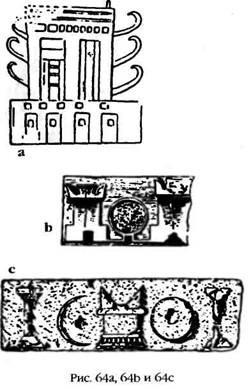

В главе 20 Второй книги Царств описываются, скорее всего, не ступени, а плоские солнечные часы, установленные во дворе храма (он должен был быть открытым для солнечных лучей). Если Андреа прав относительно астрономических функций алтаря, то вполне возможно, что подобный инструмент устанавливался на главном алтаре храма. Такие алтари имели четыре «рога» – древнееврейское слово Керен имеет также значение «угол» и «луч», что предполагает связь с астрономией. Рисунки, подтверждающие такую возможность, найдены как в древних зиккуратах Шумера (рис. 64а), так и в Древней Греции. На табличках, датируемых несколькими столетиями позже периода правления царя Езекии, можно видеть (рис. 64Ь) кольцо на невысокой опоре, расположенное между двумя алтарями. На втором рисунке изображен алтарь, по бокам которого располагаются устройства для наблюдения за Солнцем и Луной (рис. 64с).

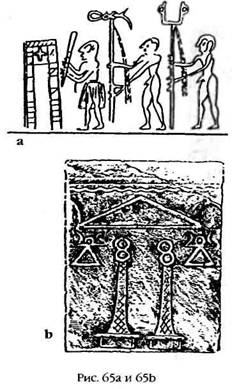

Обращаясь к астрономическим инструментам античности, мы в действительности имеем дело со знаниями и искусством, которые уходят корнями в глубину веков, к древнему Шумеру. На одном из самых старых шумерских рисунков изображена процессия в храме, каждый из участников которой несет некие приспособления и инструменты. Один из них представляет собой шест, увенчанный астрономическим прибором: устройство соединяет две короткие стойки с кольцами для наблюдения (рис.65). Двойные кольца напоминают современные бинокли и теодолиты, предназначенные для измерения расстояния. То, что храмовые слуги несут прибор в руках, не оставляет сомнений в его портативности – то есть его можно было устанавливать в любой точке, пригодной для наблюдений.

По мере того, как процесс наблюдения за небесными телами перемещался с огромных зиккуратов и каменных кругов на сторожевые башни и специально сконструированные алтари, совершенствовались и инструменты, при помощи которых астрономы-священники наблюдали за небесными телами ночью и отслеживали движение Солнца днем. Огромное значение имеет тот факт, что эти приборы стали портативными – особенно если они использовались не только для исчисления календаря (определения времени наступления праздников), но и для навигации. К концу второго тысячелетия до нашей эры финикийцы из северного Ханаана стали лучшими мореплавателями древности, курсируя по торговым путям, протянувшимся от каменных столпов Библоса до Британских островов. Самым западным опорным пунктом у них был Карфаген (Керет-Хадаш, или «новый город»). Здесь они взяли себе в качестве эмблемы изображение астрономического прибора; прежде чем появиться на стелах и даже на гробницах, он изображался вместе с двумя увенчанными двойными кольцами колоннами, которые стояли по обе стороны входа в храм (рис. 65б) – как в древней Месопотамии. Кольцо, увенчанное двумя обращенными друг к другу лунными серпами, указывает на наблюдение за фазами Луны и Солнца.

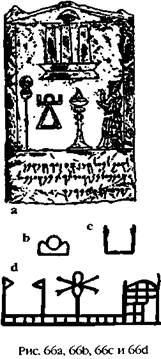

«Вотивная табличка», найденная на месте финикийского поселения на острове Сицилия (рис. 66а), изображает сцену на открытом воздухе, и поэтому объектом астрономических наблюдений, скорее всего, являлось движение Солнца, а не ночное небо. Перед сооружением с тремя колоннами располагаются столб с кольцом и алтарь. Здесь же находится и прибор для наблюдений: кольцо между двух коротких вертикальных опор, укрепленных на горизонтальной планке на треугольном основании. Это устройство для наблюдения за Солнцем напоминает египетский иероглиф, обозначающий «горизонт» – солнце, всходящее между двух гор (рис. 66b). И действительно, финикийский прибор (ученые называют его «культовым символом»), напоминающий пару поднятых рук, имеет отношение к египетскому иероглифу Ка (рис. 66с), который обозначал душу, или «второе я», фараона, совершающую после смерти путешествие в обитель богов на «планете (миллионов лет». О том, что происхождение иероглифа Ка связано с астрономическим прибором, свидетельствует древнее изображение (рис. 66d) устройства для наблюдения перед храмом.

Все эти сходные черты и их астрономическое происхождение могут помочь в понимании египетских рисунков (рис. 67), изображающих путешествие Ка на планету богов – вытянутые руки напоминают шумерский прибор. Душа возносится в небо с вершины ступенчатой колонны.

Египетский иероглиф, обозначавший такую ступенчатую колонну, называется Дед, что переводится как «вечность». Нередко этот иероглиф был парным, поскольку именно две ступенчатые колонны стояли по бокам входа в главный храм египетского бога Осириса в Абидосе. В «Текстах пирамид», где описывается загробное путешествие фараона, две колонны Дед обрамляют «Двери в Небеса». Двойные двери остаются закрытыми, пока вновь прибывший не просит бога открыть их. Затем «двойные двери в небо» внезапно распахиваются, и открываются «отверстия небесных окон». Душа фараона парит, подобно гигантскому соколу, и присоединяется к богам в «вечности».

Египетская «Книга Мертвых» не дошла до нас в виде цельного произведения. И хотя многие придерживаются мнения, что такая книга действительно существовала, в настоящее время ее восстановили из отрывков надписей, которые уцелели на стенах царских гробниц. Однако со времен Древнего Египта до нас дошла одна цельная книга, которая дает основание предположить, что вознесение на небо для того, чтобы обрести бессмертие, было тесно связано с календарем.

Речь идет о «Книге Еноха», древнем произведении, дошедшем до нас в двух вариантах. Еще одно название этой книги – «Книга тайн Еноха». Обе версии, копии которых были обнаружены, в большинстве своем, в переводе на греческий и латынь, основываются на более древних источниках и подробно рассказывают о том, что лишь мимоходом упоминается в Библии. Енох, седьмой после Адама патриарх, не умер, как все смертные: в возрасте 365 лет «Бог взял его» – то есть он вознёсся на небеса, чтобы присоединиться к Богу.

Дополняя это краткое упоминание в Библии (Бытие, глава 5), «Книга Еноха» подробно описывает два путешествия Еноха на небо – первое для того, чтобы узнать божественные тайны, вернуться и поделиться знанием с сыновьями, а второе для того, чтобы навсегда остаться в обители богов. Различные версии указывают на разнообразные знания по астрономии, касающиеся движения Солнца и Луны, точек солнцестояния и равноденствия, причин увеличения и уменьшения продолжительности дня, структуры календаря, солнечного и лунного года, а также эмпирического правила интеркалирования. В сущности, секреты, открытые Еноху и переданные им сыновьям, представляли собой знания по астрономии, связанные с составлением календаря.

Считается, что автором «Книги тайн Еноха», был «иудей, который жил в Египте, скорее всего, в Александрии» (цитата из работы Р. X. Чарльза «The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament») во времена, непосредственно предшествовавшие христианской эре. В книге сказано следующее.

Родился же Енох на шестой день месяца Помавусаи жил триста шестьдесят пять лет.

А взят он был на небеса месяца Нисана в первый день. На небесах же пребывал он шестьдесят дней, записывая все о знамениях и тварях, созданных Господом. И написал Енох триста шестьдесят шесть книг и передал их своим сыновьям.

И провел он на земле тридцать дней, рассказывая им обо всем, а потом опять был взят на небо тогоже месяца помавуса, в тот же шестой день и час, вкоторый родился.

Не только содержание «Книги Еноха» – астрономия и ее связь с календарем, – но и сама жизнь, и вознесение патриарха на небо насыщены календарными аспектами. Он прожил 365 лет – число дней в солнечном году, – а его рождение и вознесение связаны с конкретным днем конкретного месяца.

Фрагменты «Книги Еноха» были найдены среди так называемых «рукописей Мертвого моря». Таким образом, связанный с астрономией и календарем миф о Енохе уходил корнями в глубокую древность – возможно, как утверждает Библия, во времена, предшествовавшие Великому потопу.

Теперь, когда окончательно установлено, что библейские истории о Великом потопе, о нефилим (библейских ануннаках), о сотворении Адама и самой Земли и о жизни патриархов являются сокращенным пересказом более древних шумерских текстов, почти не остается сомнений в том, что библейский «Енох» является эквивалентом первого шумерского жреца ЭН.МЕДУР.АН. КИ («Верховный жрец ME связи Небо – Земля»), жителя города Сиппар, взятого на небо для обучения тайнам «Неба и Земли», предсказаний и ведения календаря. Именно с него началось поколение астрономов-жрецов, или «хранителей тайн».

В том, что Мин даровал египетским астрономам-жрецам инструмент для наблюдений, нет ничего экстраординарного. На одном из шумерских барельефов изображен великий бог, передающий ручной астрономический инструмент царю-жрецу (рис. 68). На многочисленных шумерских рисунках можно найти изображение царя, которому вручают мерную рейку и свернутый мерный шнур, чтобы обеспечить правильную астрономическую ориентацию храмов (рис. 54). Эти рисунки служат подтверждением содержащихся в текстах рассказов о начале родословной астрономов-жрецов.

Может быть, человек оказался слишком высокомерным, забыл обо всем и начал думать, что приобрел эти знания самостоятельно? Несколько тысячелетий назад этот вопрос поднимался в Библии, когда Иову предлагалось признать, что хранителем тайн неба и земли является не человек, а Эл, «Всевышний»:

Скажи, если знаешь.

Кто положил меру ей, если знаешь?

Или кто протягивал по ней вервь?

На чем утверждены основания ее,

Или кто положил краеугольный камень ее?

Господь спрашивает Иова: «Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру и указывал ли заре место ее?» Знает ли Иов, «есть ли у дождя отец, и кто рождает капли росы», «из чьего чрева выходит лед и иней небесный?» «Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?» – вопрошает Бог.

Все тексты и рисунки ясно дают понять, что «хранители тайн» из рода людей не учителя, а только ученики. Шумерские тексты не оставляют сомнений, что учителями, первыми «хранителями тайн», были ануннаки.

Во главе первой группы ануннаков, спустившейся на Землю в воды Персидского залива, стоял Э. А – «тот, чей дом вода». Он являлся руководителем научного подразделения ануннаков, и его главной задачей была добыча необходимого ануннакам золота из вод Персидского залива. Для решения этой задачи требовались глубокие знания в области физики, химии и металлургии. После того как стала очевидной необходимость открытия золотых рудников и деятельность экспедиции переместилась на юго-восток Африки, понадобились его знания по географии, геологии и геометрии – того, что мы называем науками о Земле. Поэтому неудивительно, что его имя-эпитет сменилось на ЭН.КИ, или «Господин Земли», – все земные тайны находились в его ведении. И наконец, предложив и осуществив генетический эксперимент, результатом которого стало создание человека – в этом ему помогала единокровная сестра Нинхурсаг, начальник медицинской службы, – он продемонстрировал свое знание наук о жизни: биологии, генетики и теории эволюции. В главном городе Шумера Эриду хранилось более сотни ME, этих загадочных объектов, в которых, как на компьютерных дисках, были записаны знания по различным научным дисциплинам, а на южной оконечности Африки на научной станции находилась «таблица мудрости».

Со временем Энки поделился всеми этими знаниями со своими шестью сыновьями, каждый из которых стал специалистом в одной или нескольких научных отраслях.