Методология

Как следствие такого расщепления, появляется новый тип деятельности – методологическое консультирование, направленное на "консультирование консультантов". В главную задачу методолога-консультанта входит обеспечение управленческого консультанта основаниями всеобщего порядка, опираясь на которые, последний может снять свои проблемы в построении интегральной картины деятельности организации клиента, т.е. реализовать по сути, а не по внешним декларациям, системный подход.

Итак, кооперация "методолог – управленческий консультант" позволяет преодолеть все возможные аналитические трудности в построении системной схемы деятельности компании-клиента, которая, в соответствии с требованиями системного подхода, строго функционально вписана в охватывающие рамки ее существования (общественность, власть, макроэкономика и пр.).

Таким образом, комплекс "исполнитель – руководитель – заказчик – консультант – методолог" является завершенной системой, а связка "консультант – методолог" – гарант преодоления проблем любой степени сложности. Эта связка становится мощнейшим и беспрецедентным фактором ускоренного развития компании-клиента, способной на порядок опережать своих даже наиболее развитых конкурентов по уровню своей эффективности и вписанности во внешнюю высоко динамичную среду.

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТАФИЗИКА И НАУКА

Прежде чем напрямую раскрыть метафизические аспекты научной деятельности, нам необходимо восстановить логику появления метафизической и научной картины мира за счет последовательного выведения функций "философии" и "науки". Только однозначно ответив на вопрос об их предназначении, мы и сможем увидеть аспекты одного в другом. Для решения данной задачи воспользуемся работой Анисимова О.С. "Культура теоретического мышления как стратегический фактор развития науки" (1).

1. Рефлексия и три ее стадии"Рефлексивная функция возникает и реализуется в любой практике деятельности, в которой возникло затруднение" (1, с.23). А поскольку реальная деятельность не может протекать без затруднений достаточно продолжительное время, то можно онтологически значимым образом утверждать, что рефлексивное сопровождение затруднений действий является неизменным атрибутом любой практики. При этом сама рефлексия, как аналитический путь преодоления затруднения (в противовес силовому "слому" препятствия), вначале может быть неосознаваема и иметь предельно свернутый во времени характер. Большую развернутость анализ затруднения приобретает при росте "мощности" и труднопреодолимости препятствия, т.е. при возникновении проблемной ситуации. Последнее, наряду с ростом ответственности за принимаемое решение по "снятию" затруднения, способствует со временем расщеплению единого процесса рефлексии с акцентом на перестройку способа действий, сначала на два шага – познание и перенормирование, а затем и на три, когда в качестве третьего звена появляется шаг, предшествующий перенормированию: критический поиск причины затруднения. Данное критическое звено рефлексии становится фактором снижения уровня случайности содержания измененной нормы действия, следование которой должно гарантировать преодолимость затруднения, запустившего рефлексию".

Итак, в развернутом состоянии мы имеем трехзвенное рефлексивное реагирование на затруднение в действии: познание, критика и перенормирование (см. сх. 1) 2.

Схема 1. Рефлексия как средство преодоления затруднения в целедостижении

Затруднительные ситуации различного типа порождают и разные акцентировки в их рефлексивном осмыслении. Так, загадочность причины затруднения увеличивает объем критического анализа в нашей трехшажной модели. Отсутствие эффективных аналогов способов устранения причины препятствия увеличивает "вес" проектного поиска, т.е. звена перенормирования. И, наконец, сложность, "хитросплетенность" и событийная недоопределенность самой ситуации выводит на первый план описательное звено познания ситуации осуществленной деятельности.

Познавательная составляющая рефлексии является предпосылкой для социотехнического исследования, которое может "отходить" от своей исходной служебной функции по отношению к критике и перенормированию. "…Ограничиваясь построением картины безотносительно к использованию этой картины в дальнейшем, исследовательская компонента рефлексии перерастает в особый тип процессов – исследование" 1, с.23 (здесь и далее выделения в цитатах наши – ВВ.). Т.е. автономизация процесса исследования, приобретение самодостаточной ценности процесса описания истинной картины деятельности является предпосылкой для научного исследования в его профессиональном воплощении, которое мы можем наблюдать сегодня.

2. Исследовательская деятельностьВ своем ставшем состоянии любая деятельность имеет персонифицированную организационно-управленческую позицию, которая вбирает в себя все рефлексивные функции (изучение ситуации, критика и перенормирование) с присоединяющимися к ним снабжением, контролем и коррекцией исполнительских действий. Если масштабы и объемы деятельности растут, организатор-управленец, для того чтобы адекватно реализовывать свою функцию, вынужден делегировать часть своих функций. В числе прочих, управленец может передать отдельному специалисту и функцию по исследованию текущих деятельностных процессов. Так исследование становится выделенным типом деятельности.

В дальнейшем развитии и усложнении социотехнических систем "служебный характер исследовательской деятельности, ее обеспечение организации и управления может быть игнорирован в силу возникновения социокультурной ценности построения знаний о реальности, ценности познания" 1, с.24.

3. Наука и философияМногоаспектность объекта исследования и выход некоторых граней исследования за пределы логики деятельности могут привести к обращенности исследовательского анализа "не только к деятельности, но и к целостности реальности" 1, с.24. Так, например, логика индивидуальной жизнедеятельности находится за пределами деятельностных задач, но поскольку потребностные состояния участника деятельности так или иначе влияют на осуществление им норм, то жизнедеятельность также начинает входить в круг исследования.

С другой стороны, самостоятельное познание разных сторон проявлений сложного объекта может способствовать росту фрагментарности знаний и их взаимной изолированности друг от друга. Это обстоятельство со временем порождает острую необходимость в интегральном взгляде, который возможен только благодаря введению абстрактного конструкта-заместителя.

Конструкты, которые "не только целостны и относятся к универсуму, но и предполагают невозможность дальнейшего обобщения, называются метафизическими знаниями о мире" 1, с.24. Здесь мы и подошли к функции "философии". Именно философия имеет общие ответы на вопросы об устройстве мира, и именно она обеспечивает социокультурное бытие предельно абстрактной картиной мира, которая может выступать исходным базисом для всего многообразия предметных фокусировок.

Философия, по функции, должна устремляться к познанию истины, и, следовательно, избавляться от субъективных, ситуативных и частных знаний о мире. Необходимо особо подчеркнуть, что при логическом развертывании всего универсума деятельности "философский этап развития исследовательской деятельности является исходным для возникновения научной формы исследовательской деятельности" 1, с.24.

Философский этап исследования не только ставит преграду индивидуальному субъективизму исследователя, но и задает требования к преодолению конкретности и историчности условий, при которых протекает сам процесс изучения объекта. На этом этапе познается реальность как бы "сама по себе", вне всякого исторического контекста.

4. Логика восхождения от абстрактного к конкретномуСложность работы с различными уровнями абстрактных философских знаний предопределяет и множество трудностей, которые, в свою очередь, как мы уже отмечали выше, неизбежно запускают рефлексивное сопровождение по преодолению этих затруднений. Эта рефлексия над способом построения философской картины мира способствует оформлению методов такого конструирования реальности. Поэтому "философия всегда включала в себя как составную часть учения о мышлении, познании, познающем и мыслящем" 1, с.25. В зависимости от ведущей установки в философском исследовании, значимость способа имеет либо минимальное значение ("онтическая установка"), либо становится крайне важным звеном ("онтотехническая установка").

Максимальное значение способ познания и способности познающего приобретают в немецкой классической философии (Кант, Фихте и Гегель). Логика восхождения от абстрактного к конкретному (Логика ВАК), оформленная Гегелем, стала своего рода вершиной в деле построения абсолютного метода познания реальности.

Логика ВАК преодолела бессодержательность формальной логики за счет восстановления живой связи между "субъектом мысли" и "предикатом мысли" в логическом разворачивании объекта от состояния "зародыша" к своему максимально развитому уровню22. Мы здесь подробнее останавливаемся на Логике ВАК в связи с тем, что именно эта логика имеет в себе потенциал выстраивания и упорядочивания научных предметов как различных акцентировок единой картины мира. А это уже имеет прямое отношение к нашей теме.

5. Метафизика, наука и практикаОднако главное достоинство философской системы, состоящее в всеобщно-целостности взгляда на мир, становится ее недостатком при необходимости применения философского знания в практической деятельности. Оно становится неприменимо непосредственно в конкретике действий.

Следовательно, актуальным становится преодоление разрыва "между непосредственными (эмпирическими) знаниями и крайне обобщенной философской формой познания… Философское знание, относимое к целостности реальности, неприменимо непосредственно к типу ситуации, случая и т.д. Поэтому должен был произойти переход, учитывающий тип ситуации, случая" 1, с.25.

Правильный учет типа ситуации предполагает двустороннее движение. С одной стороны, необходима проекция целостного взгляда на определенную частную плоскость, к которой напрямую относится конкретное бытие объекта (заход от "абстрактного").

С другой стороны, необходим сбор эмпирических данных, которые можно использовать как материал для обобщений (заход от "конкретного"). В результате соотнесения и "перешнуровки" данных этих двух направленностей и может появиться знание о стороне реальности, которое опирается на метафизические основания и, в то же время, в силу своей большей конкретности, обладает потенциалом его практического применения в ситуациях определенного типа. Выражаясь философским языком, здесь знание переходит из своей "всеобщности" в зону "особенного".

Мы неслучайно остановились подробнее на этом переходе, поскольку он становится основным полем деятельности научного исследования.

Научно-предметное познание приближает абстрактное метафизическое знание к реальной конкретно-эмпирической жизни, как в сфере деятельности, так и в других типах бытия человека (жизнедеятельность, социодинамика, социокультурная динамика, культурное бытие и пр.).

Обычно, представители практической области деятельностной сферы ставят философию и науку на одну ступень оторванности от практики, что в корне неверно, т.к. философские конструкции являются "базисом" для научно-предметных "надстроек"23.

Такая ошибка связана с тем, что практический разум имеет некоторый "потолок" восприятия абстрактного знания, выше которого для него абстракции всех уровней "на одно лицо" – они напрямую неприменимы.

На схеме 1, в частности, видно, что наука выступает своего рода буфером между "метафизикой" и "практикой".

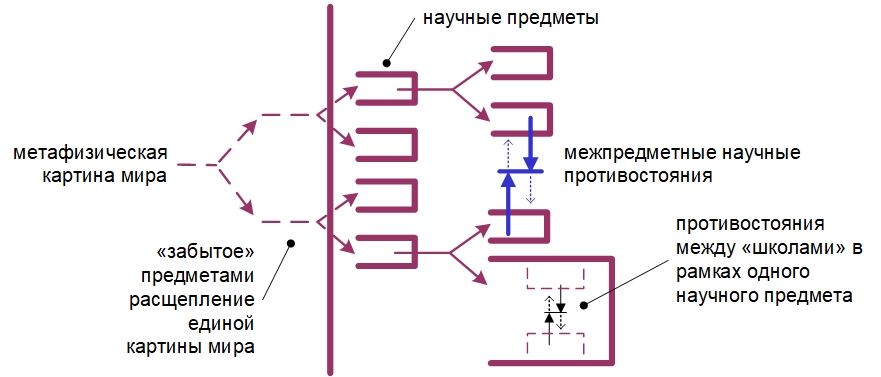

6. Предметная разобщенностьМножественность расщеплений единого взгляда "на фокусировки", потом на "фокусировки в сфокусированном ранее" и т.д. приводит со временем к потере единого источника всех знаний о мире – метафизики. Научные предметные области как бы начинают жить обособленно, порождая внутри себя следующую популяцию еще более узких знаниевых фокусировок. Эта тенденция неминуемо приводит нас к росту межпредметных "перегородок", все более отдаляющих друг от друга даже весьма родственные знания. У каждого научного направления возникает "своя научная история, свои критерии организации, осуществления исследований и оценки результатов… Отдельный ученый все меньше способен объединить все научные знания и превращается в узкого знатока своей области" 1, с.26. Между "знатоками своей области" растут "барьеры" взаимонепонимания, т.к. в каждом предмете появляется и своя терминология, свой "язык". Складываются и специфичные внутрипредметные методологии исследования, которые хотя и имеют общие черты (например, наличие эмпирических исследований, теоретического конструирования знания и т.п.), все же по существу разительно отличаются друг от друга. Растут противоречия и между различными "школами" в рамках одной предметной области. Указанные межпредметные противостояния тем сильнее, чем более забывается единый метафизический исток24 (см. сх. 2).

Схема 2. Рост "барьеров" между научными предметами

Такова, в общих чертах, тенденция расщепления единой картины мира на узкопредметные области с кооперативно-деятельностной персонификацией этих областей. В этом контексте, метафизические аспекты должны присутствовать в предметных теоретических конструкциях в качестве глубинных надпредметных оснований, а также в виде универсального надпредметного метода познания реальности. Так должно быть по функции. В реальной научной практике все, конечно, далеко не так. Но нам важно понять истинное предназначение обсуждаемых объектов, а не искать правдоподобные объяснения сложившимся искривлениям в научных исследованиях различных отраслей знаний.

7. Философия и научное исследованиеТеперь ответим на вопрос о том, как участвует философское знание в процедуре научного исследования.

Рассмотрим универсальную единицу цикла исследовательской работы. "В исследовании все начинается с фиксации материала наблюдений, эмпирических знаний. Их многообразие и принадлежность к типу знаний (о типе явлений), а также невозможность применения в практике "сразу" многих знаний об одном и том же ставит нас перед необходимостью обобщений. Конструктивность процедур в схемообразовательных процессах во время обобщения вызывает потребность в снятии формальности конструирования, в переходе к подтверждению" 1, с.28. Подтверждение осуществляется либо путем проверки теоретической гипотезы на имеющемся эмпирическом материале, либо за счет проведения специальных опытно-экспериментальных работ. В случае подтверждения правильности теоретической схемы исследовательский цикл завершается. Результатом является построенное новое знание – научный факт.

8. Субъект мысли и предикат в логикеЕсли перевести единицу научного исследования на язык логики, то сначала мы имеем "субъект мысли" (СМ) (эмпирические наблюдения), для раскрытия сущности которого нам необходимо привлечь адекватный "предикат мысли" (ПМ) (абстрактную теоретическую схему).

Если ПМ нет в готовом виде, исследователь должен его сконструировать, опираясь на теоретические методы построения такого конструкта. Затем ПМ подтверждается (или опровергается) заданным СМ.

Экспериментальная проверка является своего рода особой модификацией сопоставления ПМ и СМ, при которой создаются условия для появления дополнительных материалов СМ.

При этом феноменологическое "знание" о СМ (исходное и дополнительное) сравнивается с содержанием ПМ. В логическом изложении совершенно наглядной и очевидной становится мыслительная природа научного исследования. Чего нельзя, например, сказать об эмпирическом наблюдении как таковом.

9. Научная кооперацияЭмпирическое наблюдение мы относим к научной сфере в том случае, если оно входит как составная часть в целостную единицу цикла исследования, завершающуюся новым знанием. В развитом варианте, научное исследование осуществляется кооперативной системой с распределенными задачами единого цикла исследования, рассмотренного выше. В наиболее общей форме, научная кооперация включает в себя три ключевых компоненты: (1) сбор и оформление эмпирического материала ("феноменолог"); (2) построение обобщенной теоретической схемы ("теоретик") и (3) опытно-экспериментальная проверка теоретической схемы ("экспериментатор").

10. Преодоление «барьеров» между предметамиОстановимся подробнее на деятельности теоретика, т.к. он является ключевым звеном в деле поиска сущностного знания об объекте. "От культуры теоретической схематизации зависит вся целостность научно-исследовательского цикла" 1, с.32.

Что запускает новые теоретические разработки? Очевидно, в качестве импульса для работы теоретика выступает обнаруженное расхождение между теоретической схемой, объясняющей объект, и зафиксированными проявлениями этого объекта.

При этом если теоретик игнорирует "не вписывающийся" в теорию материал, то мы имеем дело с задачным типом работы теоретика, реализующим принцип подтверждения. В том случае, когда теоретик воплощает принцип опровержения, "любое расхождение с материалом становится условием активного преобразования теоретической схемы" 1, с.33.

Последний вариант активизирует перестройку прежней теории, потерявшей свой статус истинности, вплоть до восстановления адекватности теоретической схемы имеющемуся феноменальному материалу.

Подтвержденная теоретическая схема, по функции, замещает множество разрозненных эмпирических представлений об объекте, раскрывая "правду" его существования.

Однако проблематизация теоретической конструкции может исходить не только со стороны феноменологии объекта. Так "увеличение числа теоретических схем в определенной области науки и необходимость организации теоретической работы ставят задачу рассмотрения различных теоретических схем как относимых к единой реальности и к той ее стороне, которая специфична для области знания.

Поэтому для проблематизации какой-то конкретной теоретической схемы могут использоваться и другие теоретические схемы" 1, с.34.

Соотнесение различных теоретических схем об одной стороне реальности, их противопоставленность, выводит теоретиков на необходимость выделить из имеющихся ту схему, которая могла бы стать основой для систематизации остальных теоретических конструктов за счет реализации дедуктивной процедуры выведения из общего знания его частных конкретизаций.

При этом "в процессе конкретизации (дедуктивного выведения в целом) одни линии конкретизации могут быть более продвинутыми по сравнению с другими… согласование уровней по всем линиям выступает как показатель достижения соотносимости всех единиц конкретизированных знаний" 1, с.36.

Проблематизация и перестройка основополагающей предмет парадигмы была названа Т.Куном "научной революцией" 3, т.к. такие процессы влекли за собой огромный объем работы по пересмотру содержательных и формных атрибутов научного предмета.

Итак, при решении задачи по упорядочиванию и гармонизации многих разрозненных теоретических знаний и фактов с различных этажей абстрактности "пирамиды знаний", если теоретические схемы относятся к конкретным вопросам в рамках одного предмета – более абстрактное основание может оставаться еще предметным.

Если в противоречие вступают теоретические предметные парадигмы – требуется выход на надпредметные, более всеобщие этажи знаний.

Например, базовое основание физической картины мира вступает в противостояние с психологическим мировоззрением, а оно, в свою очередь, не вписывается в соседство с культурологическим предметом.

Попытки снять противоречие созданием пограничных областей знаний дают лишь временное "облегчение", так как синтетический предмет может быть "атакован" соседними с ним предметами.

Данная драматическая ситуация проблематизирует изолированные научные подходы, что называется, "на корню", не оставляя шансов возврата в прежнее спокойное и автономное существование.

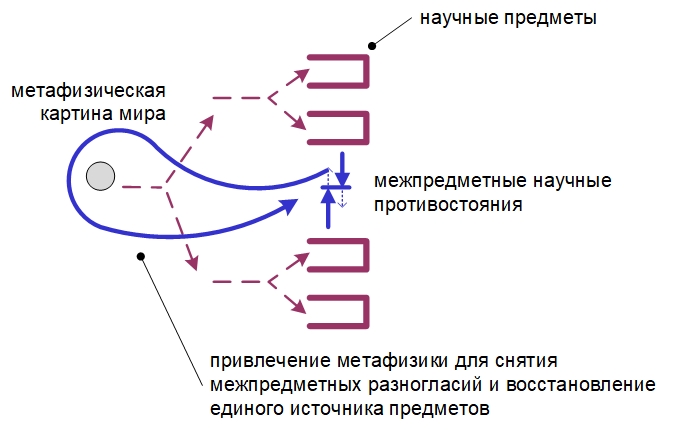

Внимание! Мы подошли к той точке развития научной сферы, в которой начинается второе рождение метафизики (см. сх. 3), которая на предшествующих стадиях разворота научной сферы также существовала как бы сама по себе: не вмешиваясь в науку, но и не допуская ее в свои пределы.

Схема 3. Использование метафизики в арбитражной функции

Наряду с потребностью в предельных надпредметных философских знаниях, обостряется и необходимость в привлечении надпредметного метода, т.к. все однопредметные методы не применимы к решению данной задачи.

11. Появление методологииВ историческом времени (а до этого мы пребывали только в логическом) данная ситуация возникла к середине ХХ века. Инициаторами "выноса" предметных теоретических конструкций парадигмального типа стали члены московского методологического кружка.

Методологи, опираясь на предельные философские абстракции и на содержательно-генетическую логику (искаженный аналог ЛВАК), ринулись всех "распредмечивать" и в этом видели свою высокую методологическую миссию (особенно в "игровой период" ММК, т.е. в 80-х годах прошлого столетия).

Это и был своего рода "бунт метафизики", которую давно уже беспрепятственно игнорировали все научные направления.

А поскольку научные школы возглавлялись людьми престарелыми и не склонными к культивированию кардинальных перемен (а только такие и требовались), то научные школы перешли в глухую оборону, вытесняя методологическую "рать" на периферию научной жизни.

К концу прошлого столетия методологи ММК снизили свой напор на науку и благополучно интегрировались в различные социокультурные и научные институты.

Другая методологическая "ветка" – московский методолого-педагогический кружок (ММПК) под руководством Анисимова О.С. – обладает еще большим потенциалом проблематизации узкопредметных научных конструкций, благодаря более мощному понятийно-категориальному аппарату.

Однако следует понимать, что процесс распредмечивания – весьма болезненен, как и всякая глубинная проблематизация.

Поэтому для систематизации научных областей требуется не только готовность внешних специалистов-надпредметников в лице методологов к осуществлению нейтрального арбитража, но и стремление представителей научных школ к истине, которое на данном историческом отрезке заключается в восстановлении единого метафизического фундамента "философско-научной" пирамиды знаний, о которой шла речь в начале нашей статьи.

12. Философия и преодоление предметной автономизацииИтак, наука в универсуме деятельности реализует функцию познания различных сторон реальности. Но предметная ориентация ведет науку по пути автономизации и дифференциальной самоизоляции с кажущейся методологической и содержательной самодостаточностью.

"Преодоление автономизации идет как по линии распредмечивания по содержанию благодаря философским замещениям изолированных идеальных объектов, так и по линии кооперации с нормативно-технологическими организованностями и организациями…" 1, с.44.

В содержательном распредмечивании и последующем опредмечивании и должна участвовать метафизическая картина мира в качестве более абстрактной опоры. В результате перепредмечивания науки с учетом глубинных философских основ не только восстанавливается встроенность научного предмета в кооперативную систему научно-философского познания мира, но вытесняются многие предметные иллюзии и стереотипы, которыми обзавелись все науки в период своей обособленной жизни.

В свою очередь, с точки зрения коррекции методов исследования, научные отрасли должны опереться на надпредметные методологические разработки и, выражаясь образно, "впустить всеобщность" в свой специфически-предметный методологический инструментарий.

Литература

1. Анисимов О.С. Культура теоретического мышления как стратегический фактор развития науки. М., 2009. –159. – (Энциклопедия начинающего стратега)

2. Анисимов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути формирования. М., 1991.

3. Кун Т. Структура научных революций. Пер. с англ. И.З. Налетов. М.: АСТ, 2002.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Методологическая экспертиза – диагностика объекта или содержания документа с точки зрения сущностной критериальной базы с оценкой соответствия объекта (его "основания" и "основанного") принципиальным концептуальным и ценностным основаниям.

Методологическая экспертиза, опираясь на понятийные представления, вскрывает соблюдение или нарушение объектом анализа всеобщих законов жизни (от индивидуальной жизнедеятельности до культурного бытия). Нарушение этих законов, по сути – основ бытия, приводит к неприятным, а порой и драматическим последствиям. Задача методологической экспертизы – оценить сохранение объектом своего предназначения и адекватность механизма реализации своей функции на принципиальном уровне (без деталей).