Дети войны. Том 2

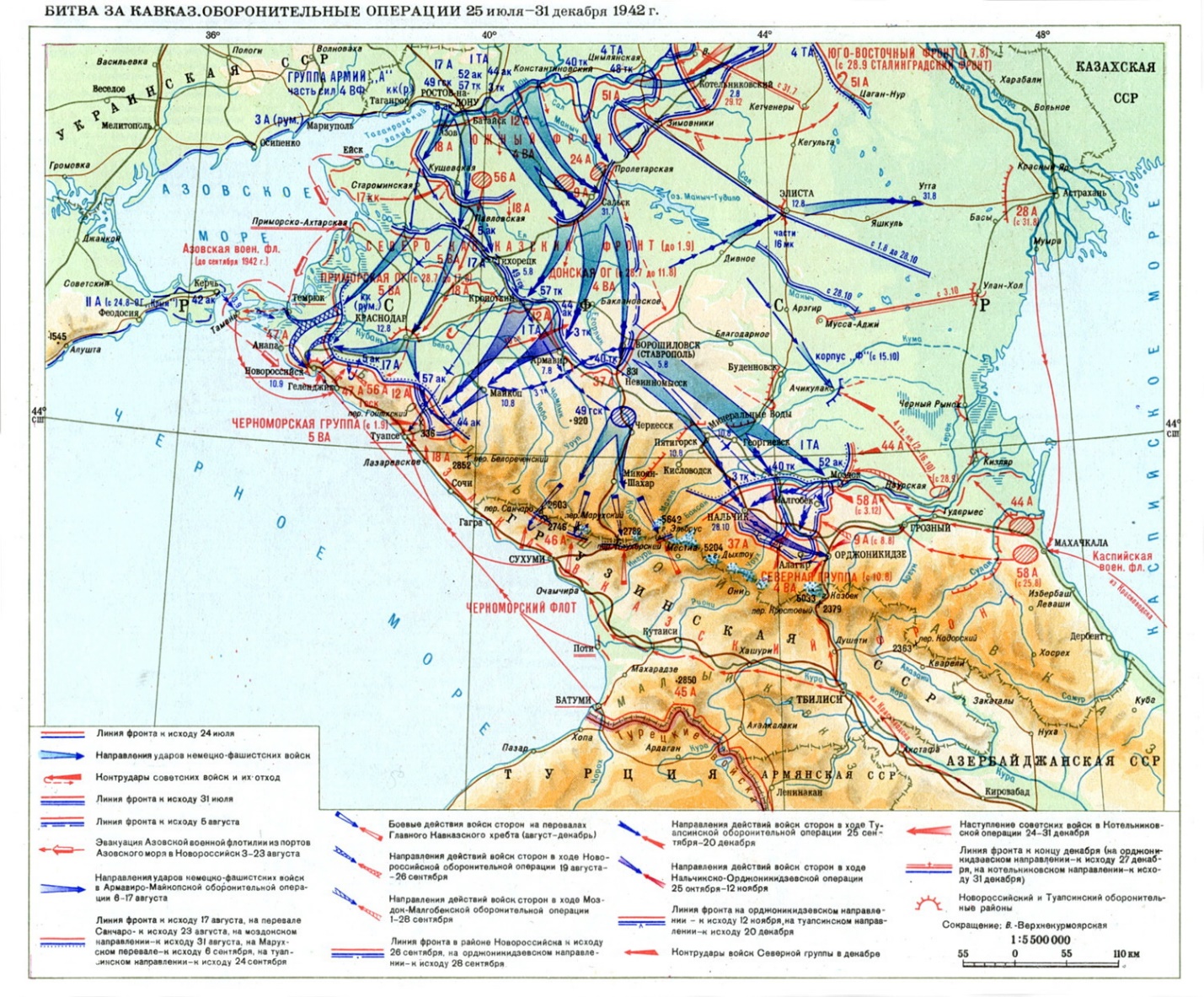

В армию пришло неподготовленное пополнение, было мало артиллерии и практически отсутствовали снаряды. 56-я армия насчитывала около 20 тыс. человек, тогда как 5-й армейский корпус мог выставить по меньшей мере 60 тыс.

Основные силы и тылы армии уже находились на левом берегу реки Кубани, туда же переправляли все, что представляло ценность и могло быть вывезено. НКВД и армейские саперы подготовили к уничтожению объекты промышленности и инфраструктуры. Все это указывало на то, что краевой центр будет оставлен советскими войсками.

Но все же сдавать Краснодар без боя ни С.М. Буденный, ни А.И. Рыжков не собирались.

8 августа при попытке выйти к городу передовыми частями немцы наткнулись на позиции 56-й армии.

Превосходство сил позволило противнику на следующий день прорваться в Краснодар с северо-запада. Немцы пытались отрезать советские части от мостов через Кубань и захватить их в сохранности. Защищавшая краевой центр 30-я стрелковая дивизия, несмотря на понесенные потери, все же сумела сохранить свой костяк и уничтожить за собой Пашковскую переправу.

Борьба за нее была особенно ожесточенной, именно здесь героически сражались многие краснодарцы, призванные в ряды Красной армии буквально накануне боев за город. 14 августа немцы форсировали реку Кубань и за несколько дней оттеснили советские войска в предгорья Главного Кавказского хребта. Да

льнейшее наступление 5-го армейского корпуса было нацелено на Крымскую и Горячий Ключ.

Взятие Майкопа

Пожалуй, самым драматичным образом развивались события на востоке Кубани. После выхода авангардов 1-й танковой армии к реке Кубани в Ставке Верховного Главнокомандования осознали угрозу прорыва противника через Майкоп к Туапсе. В ночь на 5 августа штаб Северокавказского фронта получил указание прикрыть это направление и закрыть разрыв. Немедленно началась перегруппировка 18 й армии и 17 го кавалерийского корпуса с целью создания устойчивой обороны по левому берегу Кубани.

Но вступив в предгорья Кавказа, подвижные соединения врага утратили свое преимущество в маневренности, были развернуты на восток и направлены на Ставрополье.

На смену им выдвигались егерские дивизии 44-го армейского корпуса. Одновременно на туапсинском направлении разворачивались 18-я армия и 17-й кавкорпус.

К ним присоединились отступающие части 12-й армии, а из тыла стали подходить резервы. В на зревших кровопролитных боях немцы были вынуждены взять паузу в наступлении на Туапсе.

С захватом противником равнинных районов Краснодарского края боевые действия переместились к югу, в предгорья Главного Кавказского хребта. 19 августа немцы и румыны перешли в наступление в направлении Новороссийска и Тамани силами 5-го армейского и кавалерийского корпусов.

С самого начала они натолкнулись на упорное сопротивление войск Новороссийского оборонительного района. К 24 августа немецкие подразделения продвинулись на 15–20 км, но сходу прорвать советскую оборону им оказалось не по силам. И все же положение защищавшей Новороссийск 47-й армии оставалось сложным.

Как проходили сражения в Анапе и Новороссийске

У командования 47-й армии практически не осталось резервов, а пополнение не было полностью вооружено. Противник же перебросил дополнительные силы и 29 августа возобновил наступление. 31 августа румынская кавалерия захватила Анапу, отрезав малочисленные советские части на Тамани от основных сил.

Вслед за этим немцы вышли на северо-западные окраины Новороссийска, а днем 6 сентября прорвались в центральную часть города.

После нескольких дней уличных боев советские войска были вынуждены отступить на восточную окраину Новороссийска, к цементным заводам. Часть защитников города отошла в район Мысхако, откуда их эвакуировали к 10 сентября.

В конце сентября 1942 года противник предпринял еще несколько попыток обойти Новороссийск силами свежих румынских дивизий, но эти планы были сорваны 47-й армией. На этом активные боевые действия под Новороссийском завершились.

Его потеря стала следствием как превосходства противника в силах, так и просчетов командования Северокавказского фронта и 47-й армии.

Но упорство защитников города позволило закрепиться на восточном берегу Цемесской бухты, не допустив ее использования германским флотом и остановив дальнейшее наступление немцев вдоль Черноморского побережья.»

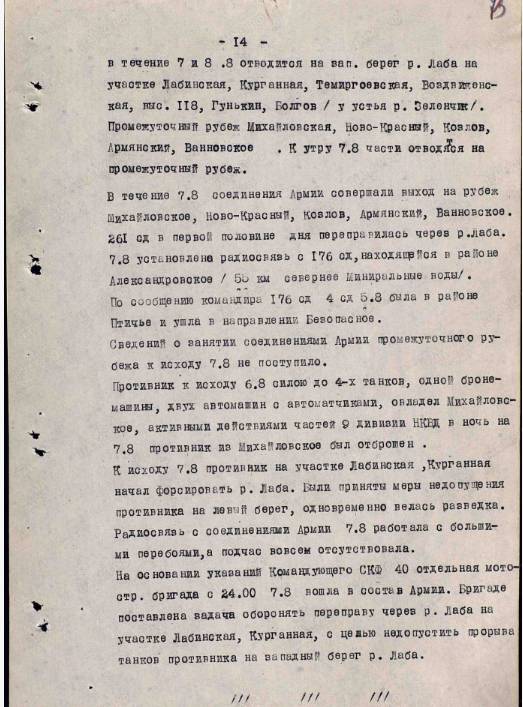

А теперь уважаемый читатель я впервые хочу вам предоставить редкую возможность самому ознакомится с уникальным документом «Журналом БД 18 Армии РККА» которая обороняла и Усть-Лабинск и защищала г. Краснодар.

Вот вам сведения о боях с 6 по 10 августа 1942 г. и из них видно, что 18 армия панически в затяжных боях с превосходящим силами противника бросая свои тылы быстро отступала.

А те отдельные советские части, которые пытались оборонятся попадали в окружение е и там уничтожались!

Эта информация очень будет полезна так называемым «квасным российским патриотам» любящим маршировать в составе некого «Бессмертного полка»

Вот и почитайте о том где были в РККА герои, а где трусы.:

А теперь я предлагаю вам выписку из ЖБД Северокавказского фронта т. е. более вышестоящего штаба чем штаб 18 армии штаба в которой мы видим картину боев за Кубань летом 1942 г. совсем по-другому.

Итак, только вот из этого документа мы впервые и точно узнаем, важнейший для нас факт, что г. Усть-Лабинск в августе 1942 г. обороняла 216 сд!

Дальше уже было легко узнать, что в ее состав входило три пехотных полка: 589,647 и 665, а также имелся 356 отдельный медико- санитарный батальон военно-полевым госпиталем при нем.

Вот штатное структура типового Омсб по уставу 1940 г.

Но вот что вызывает сожаление, автору не удалось через сайт https://pamyat-naroda.ru найти никаких сведений о этот воинской части. В выложенных материалах отсутствуют какие-либо документы об этой воинской части.

Удалось случайно найти только сведения о санитарке этого медсанбата Ковтун (Тищенко) Евдокия Марковна

Родилась 26.08.1922 г. в с. Круглик, Лутугинского района, Луганской области.

В 1942 г. добровольно ушла в Красную армию и попала в Сивашскую Ордена Красного Знамени, Ордена Суворова, Ордена Кутузова стрелковая дивизия в 356 отдельный медико- санитарный батальон.

Пришлось ей пройти оборону Кавказа, Крым, Севастополь, Сиваш, Донбасс, Прибалтику, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию и Кенигсберг. Она была санитаркой эвакоотделения, которое возглавлял старший лейтенант Терешкин В.А.

Часто вспоминала врачей: Шевчука, Гринберг, Алиева, Кипиани, а также медсестёр Рябцеву, Седову, Леонову и своих подруг санитарок Шуру Ляхову, Зину Попову, Клаву Лесняк. После войны жила в Лохвицком районе, Полтавской области.

Но она к сожалению, умерла в 2013 г. и не оставила нам никаких письменных воспоминаний о своей воинской службе….

Сам же 356 омсб провоевал в составе 216 сд до конца войны которую и закончил в г. Кенигсберге.

Но к событию августа 1942 г. в Усть-Лабинске, а пока прошу вас уважаемый читатель продолжить чтение приложенных документов.

Это нужно чтобы вы поняли весь тот «военный хаос» что царил в августе 1942 г. на Кубани, с кортом история с брошенным на милость немецкого командования военным госпиталем в г. Усть-Лабинске есть только незначительный эпизод никого уже в то время не интересовавший…

Теперь же когда мы выяснили почему Красная Армия, была на Кубани фактически разгромлена и бросая штабы и свои тылы, панически отступала на Северный Кавказ, нам пора, вновь вернутся на Кубань и посмотреть какой же «новый порядок» туда принесли немецкие оккупационные войска.

И этот вопрос мы изучим на примере событий происходивших в это время как в самом г. Усть-Лабинске, так и в г. Краснодаре где было размещено главное командование немецких войск на Кавказкам собственно фронте…

Глава 1. Часть 3. Период немецкой оккупации Усть-Лабинске района

И вот что пишут современные российские историки по этому поводу:

«Усть-Лабинск оставлена нашими частями 8 августа вечером., а 9 августа без боя занята противником. Основная масса ценностей вывезена, роздана или уничтожена».

Немцы вошли в станицу через железнодорожный переезд вначале мотоциклисты, затем танки.

Через несколько дней на улицах станицы появились местные полицаи.

В сопровождении солдат они проводили перепись трудоспособного населения для принудительных работ по погрузке снарядов, бомб, а также ремонту дорог и рытью котлованов.

Работать заставляли с утра до вечера, под усиленным конвоем полицаев и немецких автоматчиков Немцы чувствовали себя полновластными хозяевами, ловили кур, резали скот, грабили дома. Мебелью, книгами топили печи, уничтожали сельскохозяйственную технику.

Называя себя носителями цивилизации, они в клубах и школах устраивали конюшни.

Оккупационные власти под угрозой расстрела согнали оставшихся рабочих госмаслозавода № 3 и заставили разыскать спрятанное оборудование и восстановить завод.

Фашистам удалось пустить завод, который проработав два месяца, выработал 200 тонн масла.

Рабочие Петрачук Василий Дмитриевич и Луцак Максим Иванович, рискуя жизнью, вывели из строя питательные насосы котлов, чем сорвали дальнейшую работу завода.

Немало усть-лабинцев ушло в партизанские отряды.

Формирование партизанского отряда им. Кочубея началось ещё осенью 1941 года, когда враг прорывался к Ростову и угрожал Кубани.

Уже тогда крайком партии указал райкомам места возможного базирования отряда в предгорьях Кавказа. Было решено организовать базу отряда на территории Рязанского района в Гурийских лесах.

К этому времени был в основном подобран основной состав отряда в количестве 83 человек и подпольная группа.

Командиром отряда был назначен Копачев Николай Федорович, комиссаром – Шушарин Петр Трофимович.

Сформированный отряд находился перед выходом в станице Ново-Лабинской.

При отходе из Усть-Лабинской партизанами были взорваны мосты через Кубань и под обстрелом вражеских самолетов вброд переправились через Лабу на сторону Адыгейской области.

В организации отряда активное участие принимали Копачев Н.Ф., Келюх И.П., Кладько Г.И., Константинов Г.И. Безугленко Г.И. Были организованы две группы из отряда для выполнения боевых заданий. Одну группу возглавил Карамышев Т.М., другую – Безугленко Г.И.

В боевых операциях принимали участие все бойцы отряда: – одни с оружием, другие – с санитарной сумкой, третьи с газетами и листовками для населения.

Для подпольной группы оставалась группа Гринько, а позднее переброшена для связи и контакта группа Фомкина и Панасенко, которые выполняли большую работу.

В декабре 1942 г. Панасенко была арестована на одной из конспиративных квартир и расстреляна.

Партизаны вели бои местного значения, принося немалый урон немцам. Из воспоминаний партизана Келюха И.П.:

«Так 30 сентября 1942 г. по пути к новой стоянке, в Сосновой щели наш отряд подвергся бомбежке, бомбили нас с 6 часов утра до 6 часов вечера десятью самолетами. Были тяжело раненые – Мамаева М. и Мурзин И.

С наступлением темноты бомбежка прекратилась. Мы вновь двинулись дальше, неся на руках раненых. Продвинувшись на 4–5 километров, мы врезались во фланг боя нашей 68-ой морской бригады с фашистскими частями. Разобравшись в обстановке, мы, группа из 15–20 человек, зашли во фланг немцев и открыли автоматный огонь.

Бойцы партизанского отряда помогли 68-ой бригаде отбить атаку немцев

В этом бою отличились т. Константинов Г.И., Келюх Слава, Неводов, Литвишко, и ряд других товарищей». Часто партизаны действовали по заданию командования 395 стрелковой дивизии, так была послана разведка в станицу Абхазскую, для установления расположения батареи противника, разведка в тылу врага, выяснив место нахождения батареи, доложила командованию, в результате чего батарея противника была уничтожена нашей артиллерией. В разведку ходили партизаны Жадобина и Олейников.

Совместно с разведкой 395-ой стрелковой дивизии из отряда было послано 5 человек в станицу Саратовскую. Это были – Фоменко, Зеликов, Гречко, Сковородкин, Панчишко. Совместными

В отряде были бойцы разного возраста и все они с уверенно, героически громили врага. Из молодежи следует отметить: Славу Келюх, Петю Извекова, Галю Смирнову, Лену Иванову, Марину Мамаеву.

Они были и смелы, и выносливы, могли выполнять обязанности бойца, разведчика или связиста.

Келюх Славе и Петру Извекову было всего по семнадцать лет, но несмотря на молодые годы, они были отличными разведчиками. За выполнение боевых заданий командование партизанского отряда наградило их именным оружием. Слава Келюх погиб в 1945 году.

Медиками в отряде были: – Г.И. Константинов и П.Н. Крестиченко.

Хотя Григорий Иванович по профессии был ветеринарный врач, ему приходилось оказывать не только первую медицинскую помощь, но и даже оперировать в походных условиях.

Боевые столкновения партизан с врагом причиняли ему не большой урон, а добытые разведданные имели исключительную ценность. Они передавались военному командованию через штабы партизанского движения, либо непосредственно отрядами.

Так партизанский отряд имени Кочубея в сентябре месяце 1942года держал постоянную связь со штабами 68-й бригады морской пехоты и 395-й стрелковой дивизии и по их заданиям работал в тылу врага.

Разведчики отряда установили, что в районе станицы Линейной и Абхазской противник не имеет сплошной линии обороны и базирует свои огневые точки на высотах 307 и 320. Комиссар отряда Шушарин П.Т., не ограничиваясь передачей этих сведений военным, докладывал П.И. Селезневу:

«Исходя из данных разведок нашего отряда и своего личного ознакомления с линией фронта противника и его тыла, в районе наших действий, считаю необходимым предложить: частям Красной Армии, занимающим оборону в этом районе, занять высоты 307 и 320, господствующие над значительной территорией, занятой противником, а главное, эти высоты господствуют над нашей линией обороны и дают возможность противнику обстреливать с предельной точностью, как линию нашей обороны, так и прифронтовые тылы наших войск.

Оставление их дальше противнику даст ему возможность укрепиться на них и на соседних высотах, а главное, терпеть такое положение равносильно дулу револьвера противника, наставленного в висок нашей обороны».

В Усть-Лабинск партизанский отряд прибыл с 1 на 2 февраля 1943 года. На окраине еще шел бой. Отряд приступил к очистке станицы и всего района от немецких захватчиков и их ставленников. В результате взято в плен 6 немцев подрывников, задержано 49 полицейских, атаманов, старост общин. Партизанский отряд имени «Кочубея» Усть-Лабинского района действовал 6 месяцев.

За это время было уничтожено 73 гитлеровца; поймано с поличным 49 изменников Родины, предателей; подорваны 3 автомашины с боеприпасами; взято трофеев: 45 винтовок, 3 пулемета, 7 минометов, 180 снарядов, все это передано воинским частям 395 стрелковой дивизии.

В пяти местах повреждена вражеская телефонная связь; в тылу врага разбросано 5000 штук листовок и 30 писем военнопленного словака к своим товарищам. Это письмо попало к командованию чехословацкого полка, командование доложило немецкому руководству и в течении ночи чехословацкий полк был заменен на переднем крае на немецкий.

Предотвращено уничтожение зданий: отделения связи, радиоузла, зерносушилки, заготзерно, и других; возвращено скота около 5000 голов.

Были сохранены руководящие кадры района, которые быстро приступили к восстановлению разрушенного немцами хозяйства района.

Из отряда были выдвинуты на руководящую работу в другие районы 6 человек бойцов. За время боевых действий отряд потерял 3-х человек: Литвишко Г.А., Зеликов С.И., Николаенко Г.И.

В 1943 году 16 партизан из отряда имени «Кочубея» было представлено к награде и в 1965 награждено еще 11 человек.

Если у фронтовика, вернувшегося с фронта спросить, что самое трагическое он пережил во время войны, он скажет: «плач и рыдания родных, когда уходил из дома».

И вот еще одно описание событий, связанных с немецкой оккупацией г. Усть-Лаюбинская

В январе 1943 года начали наступление войска Южного и Северокавказского фронтов.

В январе – начале февраля 1943 года в направлении Нальчик – Армавир – Курганная – Усть-Лабинская действовала 37-я армия.

В освобождении Усть-Лабинского района принимали участие 2-я гвардейская стрелковая дивизия, 409 армянская горно-стрелковая дивизия, 223 горно-стрелковая дивизия, 295 —я горно-стрелковая дивизия 389-я горно-стрелковая дивизия. 29,30,31 января 1943 года, боевым распоряжением штаба Северокавказского фронта, 409, горно-стрелковую дивизию включили в состав 37-ой Армии и форсированным маршем вывели в район Курганной, Лабинской.

«В район первой вошла 223 горно-стрелковая дивизия со стороны станицы Тенгинской, освободили станицу Новолабинскую и Некрасовскую.

Город Усть-Лабинск взяли «в клещи» часть дивизии атаковала со стороны Некрасовской, другая – со стороны аула Хатукай.

Мосты были взорваны, места переправ постоянно бомбили.

Преодолеть реку Кубань можно было только ночью. Немцы занимали преимущественную позицию: на обрыве, а советские войска снизу.

Кубань была форсированна с 30 на 31 января.

Вошли в Усть-Лабинскую в 5 часов утра. Начались бои на улицах.

Утром второго февраля командир дивизии Зюванов и командир полка Ляшевич проанализировали ход боев за станицу, и командир дивизии отдал приказание командиру полка Ляшевичу:

«Усть-Лабинская сегодня должна быть взята».

Приказ был выполнен, только оба командира в этом бою погибли от пуль немецких снайперов.

Похоронены они в братской могиле на ул. Ленина. Радости усть-лабинцев не было предела.

Каждый звал к себе домой в гости, отведать настоящего кубанского борща».

Несмотря на то, что станица освобождалась ночью и рано утром, жители встретили нас, воинов Красной Армии, хлебом и солью.

Они предлагали нам хоть на минутку зайти в дом, отдохнуть и согреться, другие предлагали покушать. Такая теплота наших советских людей, измученных в фашистской неволе, бодрила нас, придавала нам новые силы для дальнейшего наступления и быстрейшего освобождения хуторов, станиц от немцев.

Отступая из станицы Усть-Лабинской, немцам все же удалось закрепиться в станице Воронежской и приостановить наше наступление. Но и на этом рубеже, через несколько суток враг был сломлен и отступал дальше на запад при нашем его преследовании днем и ночью»

Итак, мы видим, что в описании событий, происходивших во время оккупации Усть-Лабинска и Усть-Лабинского района мы мало узнали о действия там немецкой оккупационной администрации и уж совсем ничего не было рассказано о проводимых в городе массовых казнях советских граждан!

Да и вообще мы не узнали ничего достоверного о том как в оккупирован Усть Лабинске приходилось В. Пинкезону, членам его семьи да и все остальным жителям.

Поэтому этот пробел в истории жизни и смерти Абрама Пинкензона я и восполню в следующей части

Глава 1. Часть 4. Усть Лабинск вовремя немецко-фашисткой оккупации (7 августа 1942 -2.02.1943 г)

Оккупация Усть-Лабинского района длилась с 8 августа 1942-го по 5 февраля 1943 года.

По современным подсчетам за период с 7 августа 1942-го по 2 февраля 1943 года.

гитлеровские палачи казнили 4242 человека.

Во время войны на фронт из района призвали в РККА около 20 тысяч человек из них 6922 бойца погибли и еще 6562 пропали без вести.

Но это как бы одна «голая статистика», а мы попробуем далее взглянуть на события вышеуказанного периода времени глазами непосредственных очевидцев и даже прямых участников этих событий.

Свидетельства очевидцев жизни в г. Усть-Лабинске А. Пинкензона и членов его семьи:

А вот первым и важным свидетелем в нашей истории о А. Пинкензоне выступает его двоюродная сестра. Ей тоже была уготована судьбой сходная участь, но ее родители смогли избежать Смерти.

Вот отрывок из ее воспоминаний:

ДЕТИ ВОЙНЫ

Бецалель ГЕНДЛЕР-ПИНКЕНЗОН,

«Моя мама – Сима Пинкензон- родилась в Бельцах.

Это было в начале прошлого века.

Родители мамы – моя бабушка Шейва и дедушка Берко (дома его звали Бейрл) – жили в небольшом одноэтажном доме. Дедушка занимался торговлей, семья по тем временам была среднего достатка.

Детей было четверо: три дочери – Ревекка, Фрима и Сима, а также сын Вольф. Дома его звали Воля, Володя. Он был единственным из детей, который получил высшее образование.

Мама часто рассказывала о родительском доме, где были книги, рассказы старших, шутки. В семье чувствовалась атмосфера честности, порядочности и доброжелательности.

В 1928 году моя мама вышла замуж и переехала в другой город.

Мы бывали в Бельцах, но мне запомнилась поездка в 1940 году.

Мой отец поехал туда на семинар адвокатов и взял меня с собой, чтобы повидаться с родственниками – бабушкой, дедушкой, дядей Володей, который работал врачом и слыл в городе хорошим специалистом, и с его женой, тетей Феней.

Их сын Муся был почти моим ровесником, и мы быстро нашли общий язык.

Уже прошло более 60-ти лет после трагической гибели моего двоюродного брата, а я все так же называю его Мусей.

По документам он Абрам, так я и заполнил здесь, в Израиле, лист памяти в институте «Яд ва-Шем». Дома же его называли Абрамуся, или просто Муся.

Мне было 8 лет, и я хорошо помню тот вечер сорокового года, когда мы приехали в Бельцы.

Лил сильный дождь, и чтобы добраться с вокзала до родных, мы наняли извозчика. Расправив сложенную гармошкой позади фаэтона крышу, возница надежно укрыл нас от дождя, а мягкие рессоры и обтянутые резиной колеса обеспечивали быструю езду.

Одноэтажные дома были едва заметны, улицы были слабо освещены, но дорогу «указывал» прикрепленный к облучку рядом с возницей фонарь со стеклом. Мокрая от дождя брусчатка отражала свет встречных пролеток.

На следующий день гости и вся семья собрались за обеденным столом. Не очень большая столовая, но большие окна пропускали много света. Из столовой наверх вела винтовая металлическая лестница. Обеденный стол был накрыт белой скатертью, красиво сервирован, стояли бутылки с питьем и оригинальными пробками в виде ярко раскрашенных гномиков.

Взрослые продолжали трапезу, а Муся стал знакомить меня со своими книгами, играми, показал мне свой велосипед, на котором любил кататься. Больше всего мне запомнилась скрипка, которая в его руках звучала особенно нежно. Это было интересно еще и потому, что я в то время только начинал учиться игре на скрипке.

Муся охотно рассказывал о себе, о своих учителях – известном в то время преподавателе музыки маэстро Бено Эккерлинге и учителе рисования Лазаре Дубиновском. Муся оказался интересным собеседником, много шутил, смеялся.

Мне запомнились родители Муси – тетя Феня и дядя Володя с его уверенным голосом и мягкой улыбкой, бабушка – спокойная с гладко зачесанными назад волосами.

Особенно запомнился дедушка, его лучистые глаза, красивая, почти белая борода, высокий рост, спокойная, уверенная речь.

Добрые отношения в семье дополняли облик делового в самом хорошем смысле этого слова человека, доброго и заботливого отца и дедушки.

Запомнил я его также в минуты молитв – в еврейском молитвенном облачении, в таллите и с тфиллин. Думаю, что он всегда помнил записанное в тфиллине изречение «да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем»…

Много лет спустя я понял, что усвоенные правовые и религиозно-этические положения иудаизма, а также личные качества дедушки – мудрость, доброта, честность, порядочность, культура взаимоотношений с близкими – это нечто глубоко осознанное, это воспитание, это – наши корни.

Все это передалось, конечно, и внуку. Но тогда еще никто из нас не мог подумать, что спустя три года двенадцатилетний мальчик Муся Пинкензон в час тяжелых испытаний соберет все эти качества в мощную энергию и перед казнью проявит себя героем.