По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

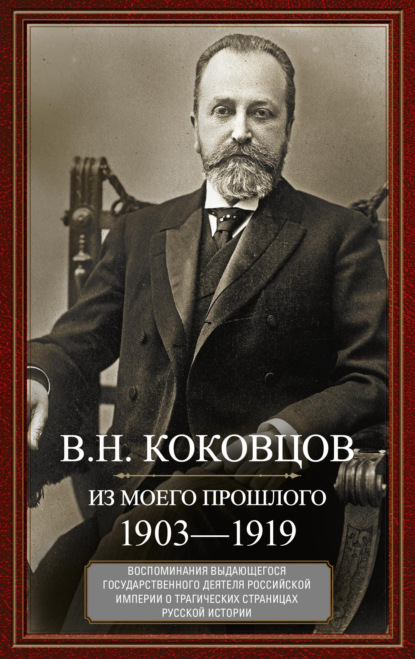

Из моего прошлого. Воспоминания выдающегося государственного деятеля Российской империи о трагических страницах русской истории. 1903–1919

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В этот день утром был опубликован знаменитый Манифест 17 октября, в составлении которого я не только не принимал никакого участия, но даже и не подозревал о его изготовлении, настолько все это дело велось втайне от меня и от всех, кто не был привлечен к нему из числа личных друзей графа Витте.

Сольский, конечно, знал обо всех перипетиях, предшествовавших изданию Манифеста, но, очевидно, имел в виду не выводить дела за пределы того, что было угодно Витте, а в частности, по отношению ко мне он был связан явно враждебными ко мне отношениями автора всего этого предположения. Насколько я не был в курсе этого дела, лучшим доказательством может служить маленький эпизод, относящийся к позднему, почти ночному, часу того же 17 октября.

У меня долго засиделись в этот вечер только что приехавшие из Парижа банкиры. Утомленный нервною беседою с ними и тревожными впечатлениями целого ряда предыдущих дней, я ушел было к себе в спальную уже около часа ночи, как раздался сильнейший звонок по внутреннему телефону, не включенному в общую телефонную сеть и известному только на главной станции да немногим близким людям.

Меня вызвала какая-то «инициативная группа распорядительного комитета студентов Политехнического института», – институт состоял в ту пору в ведении министра финансов, – и, нимало не смущаясь тем, что говорящие обращаются ко мне в такой неподходящий час, что и было мною сказано им тотчас же, спросили меня, подписан ли государем Манифест, который должен был быть подписан утром и вечером сдан для напечатания.

Я ответил, что мне это неизвестно, и так как говорящие продолжали настаивать, принимая все более и более вызывающий тон и заявляя, что им все прекрасно известно от лица, весьма близкого к графу Витте, то я предложил студентам обратиться к этому близкому графу Витте человеку и оставить меня в покое. Из последующих моих неоднократных разговоров с профессорами института я убедился, что никто не верил тогда, что я не был в курсе дела, осведомлял же студентов их директор князь Гагарин, который был женат на родной сестре князя Алексея Дмитриевича Оболенского – одного из авторов Манифеста.

В день опубликования Манифеста я получил приглашение от Петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова приехать к нему вечером на экстренное совещание. Предмет совещания в извещении обозначен не был, но в ту тревожную пору всякие совещания не были редкостью, а приглашение к генералу Трепову объяснялось между прочим и тем, что при беспорядках на улицах было проще попадать на Большую Морскую, где жил Трепов, нежели к председателю Комитета министров Витте, проживавшему в собственном доме на Каменноостровском проспекте. Я не могу припомнить сейчас всех участников собрания. Большинство их принадлежало к составу чинов Министерства внутренних дел, но помню хорошо, что от Министерства юстиции был покойный И. Г. Щегловитов, участвовал также и министр земледелия А. С. Ермолов.

Председательствовал граф Витте. Он нехотя подал мне руку, сказав, что удивлен, почему именно оказалось Министерство финансов заинтересованным в обсуждении вопроса об амнистии, на что я ответил ему, что получил приглашение от генерала Трепова, но буду очень рад, если окажется возможным освободить меня от дела, действительно не имеющего прямого отношения к моему ведомству. Трепов и почти все присутствующие решительно восстали против моего ухода, а Трепов сказал даже, что он получил прямое указание государя относительно состава совещания, в частности, особое указание лично в отношении меня. Мне пришлось остаться.

Проект статей манифеста о льготах преступникам был наскоро составлен в Министерстве юстиции, граф Витте сразу же заявил, что находит его слишком «трафаретным» и не отвечающим важности переживаемого момента, что нужно дать самые широкие льготы, в особенности осужденным за политические преступления, и возвратить из ссылки всех, открыть двери Шлиссельбургской тюрьмы и показать всем, кто подвергся преследованию, что нет более старой России, а существует новая Россия, которая – помню его слова – «приобщает к новой жизни и зовет всех строить новую, светлую жизнь».

Кое-кто из участников совещания пытался было возразить не столько против идеи амнистии, – так как, по заявлению графа Витте, она предрешена государем и о ней спорить не приходится, – сколько против широкого ее объема и невозможности распространения ее без всякого ограничения на всех осужденных в свое время, без отношения к тому, какую часть наказания отбыли они, и в особенности против идеи графа Витте отворить двери Шлиссельбургской тюрьмы, выпустить на полную свободу всех в ней заключенных и предоставить им поселиться в столице без всяких ограничений.

Мы все, противники такой небывалой, неограниченной амнистии, старались настаивать на необходимости быть осторожным с проектируемыми широкими милостями, в особенности ввиду и без того разгоревшегося революционного движения. Но чем больше стремились мы к этому, тем нетерпеливее и несдержаннее делался граф Витте, а когда я присоединил и мои доводы к тем, которые говорили в этом смысле до меня, – его гневу и резкостям реплик не было положительно никакой меры.

Придавая своему голосу совершенно искусственную сдержанность, он положительно выходил из себя, тяжело дышал, как-то мучительно хрипел, стучал кулаком по столу, подыскивал наиболее язвительные выражения, чтобы уколоть меня, и, наконец, бросил мне прямо в лицо такую фразу, которая ясно сохранилась в моей памяти: «С такими идеями, которые проповедует господин министр финансов, можно управлять разве зулусами, и я предложу его величеству остановить его выбор на нем для замещения должности председателя Совета министров, а если этот крест выпадет на мою долю, то попрошу государя избавить меня от сотрудничества подобных деятелей».

Все переглянулись, я не ответил при всех ни одним словом, проект амнистии прошел почти в том виде, как настаивал граф Витте, удалось только не допустить права проживания в столицах и столичных губерниях отбывших каторгу, и мы разошлись.

Перед уходом от Трепова я подошел к графу Витте и, ссылаясь на слова, только что им сказанные, обратился к нему со следующими словами, которые я записал, придя домой, и которые сохранились у меня: «Позвольте мне довести до вашего сведения, что все происшедшее между нами с самой минуты вашего возвращения из Америки давно убедило меня в том, что при объединении правительственной деятельности в вашем лице, как будущего председателя Совета министров, мне не должно быть места в составе нового Кабинета. Сегодняшнее же ваше выступление против меня, сделанное в такой оскорбительной форме, дает мне право тотчас по вашем назначении на пост председателя Совета министров просить государя императора избавить вас от труда ходатайствовать перед его величеством об освобождении вас от такого сотрудника, и я сам подам прошение об увольнении меня от должности министра финансов».

Ответ Витте поразил меня своим цинизмом: «Я в этом нисколько не сомневался. Какое удовольствие быть министром, когда вас на каждом шагу окружают опасности; гораздо проще сидеть в спокойном кресле Государственного совета, произносить никому не нужные речи да интриговать против министров».

На этом мы расстались, не подав друг другу руки, и больше не разговаривали до самого моего ухода из министерства ровно через неделю после этого дня.

В такой атмосфере напряженного состояния мне пришлось вести переговоры с приехавшими французскими банкирами. Они шли в самой тягостной обстановке. День ото дня внешний вид города становился все более и более грозным. Приехавшие, хорошо знавшие Петербург в его обычной обстановке, просто недоумевали о том, что происходит на их глазах. Они доехали до города по железной дороге, но на пути их поезд был несколько раз задержан не только на станциях, но даже просто в поле, и они не знали, чему следовало приписать такие остановки.

Вместо обычного утреннего часа они прибыли под вечер и не успели разместиться в своих комнатах в гостинице «Европейская», как везде потухло электричество, и они провели первую ночь в совершенно необычной обстановке. В их среде возникло даже предположение о выезде обратно на следующее утро, но, соединившись со мною по телефону, – телефон в ту пору не бастовал, – они считали себя связанными назначенным мною приемом и собрались у меня, как было условлено, днем.

Глава миссии, Нетцлин, пришел ко мне за полчаса и рассказал, что он успел побывать в посольстве, повидал кое-кого из французских журналистов и из всех бесед вывел то заключение, что революционное движение перешло уж свою высшую точку нарастания и должно скоро пойти на убыль, в особенности под влиянием ожидаемого манифеста о «даровании политических свобод», который, по общему мнению, будет иметь самое благотворное влияние.

Его личное заключение сводилось поэтому к тому, что следует вести переговоры как можно быстрее, не останавливаться на мелочах и поспешить вернуться в Париж, с тем чтобы там осуществить заем, как только общее ожидание успокоения оправдается на самом деле. Он рассказал мне при этом, что среди его спутников настроение было совершенно иное и что, в частности, представитель Национальной учетной конторы Ульман хотел уже было уезжать сегодня же обратно, настолько на него повлиял вид Петербурга, вечерняя темнота и все, что ему успели передать некоторые из его утренних собеседников, но что против такого спешного отъезда особенно энергично выступил господин Бонзон, представитель «Лионского кредита», заявивший, что неблагоприятная обстановка может оказаться даже весьма выгодною для французских держателей будущих русских бумаг, так как министр финансов будет, вероятно, более уступчив.

Мне не приходилось разубеждать Нетцлина. Я не мог сообщать ему ни того, что было мне известно о разраставшемся Московском восстании, о котором вести доходили еще смутно, – ни о том, что происходит в Балтийском крае, ни о том, какие грозные вести идут из Сибири, ни, наконец, о том, что я решил покинуть пост министра финансов. Я поддержал его только в его собственном намерении вести переговоры быстро, не ставить меня в необходимость бороться против чрезмерных притязаний его коллег и придать нашим условиям обычный характер, допустив несколько более длинный период между подписанием нами условий займа и окончательным обязательством осуществить заем на самом деле, так как французскому рынку необходимо, конечно, дать несколько больше, чем всегда, времени для размещения займа.

Первая наша официальная встреча прошла совершенно гладко, никто из приехавших не поднял вопроса о невозможности приступить к выработке условий займа, никто не возражал против типа займа – пятипроцентной ренты, не спорил и против размера займа – до шестисот миллионов франков, – выражая только сожаление о том, что обстановка не благоприятствует заключению более крупного займа, например, в один миллиард двести миллионов, о чем говорил граф Витте в конце августа. Наиболее трудные решения – подробности о выпускной цене займа и, в особенности, о размере банковской комиссии – мы отложили, сначала на следующий день, а затем, ввиду заявления приехавших, что им нужен еще лишний день для внутренней работы в их среде, – на вечер через сутки, и я сожалел только, что не могу пригласить приехавших к обеду, так как жена моя не свободна в этот вечер.

Наше следующее вечернее собрание носило совершенно иной характер. Нетцлин приехал снова раньше других и под величайшим секретом сообщил мне, что виделся с графом Витте, который советовал ему как можно скорее, под каким бы то ни было предлогом, порвать переговоры и уехать обратно, предупреждая его, что на днях железнодорожное движение должно остановиться совсем, и затем сказал ему, что я ухожу из министерства и буду заменен другим лицом, которое будет во всем исполнять его указания, и что он будет фактическим руководителем финансового ведомства, независимо от того, что ему предстоит занять на днях пост председателя Совета министров, на что он согласится только под тем условием, что он будет действительным руководителем всей не только внутренней, но и внешней политики России.

Оговорившись, что я не в курсе того, что известно, конечно, лучше всего графу Витте относительно внутреннего положения России и развития в ней революционного движения, я сказал Нетцлину, что я действительно покидаю министерство по коренному расхождению с графом Витте, что мне ничего не известно относительно выбора моего преемника, но что я нимало не сомневаюсь в том, что моим преемником будет непременно лицо, лишенное всякой самостоятельности, так как все расхождение Витте со мною не имело никакого иного основания, кроме того, которое вытекало из моей, неприятной ему, самостоятельности, и полагаю поэтому, что это обстоятельство не должно нимало изменять хода наших переговоров, так как они все равно дойдут до него через Финансовый комитет.

Я просил Нетцлина поэтому довести все дело до конца в том направлении, которое было намечено нашим первым свиданием. Он обещал сделать все возможное, но не скрыл от меня, что настроение его спутников значительно упало за день, и, кроме Бонзона, никто не смотрит серьезно на возможность довести дело до конца.

Так оно и вышло на самом деле. Мы просидели до полуночи, в сущности, совершенно напрасно: спорили о мелочах, говорили о разных тонкостях редакции контракта, но все сознавали, что мы тратим время по-пустому. Сама внешняя обстановка была в высшей степени тягостна: нас окружал давящий мрак, электричество не горело, у подъезда стоял, по желанию генерал-губернатора Трепова, усиленный наряд полиции, под эскортом которой наши французские гости вернулись в гостиницу «Европейская», и мы расстались с тем, что наутро участник этой экспедиции, специалист по контрактным тонкостям, служащий Парижско-Нидерландского банка, господин Жюль-Жак приготовит основание договора.

На самом деле никакой новой встречи между нами не произошло.

Утром Нетцлин сказал мне по телефону, что чувствует себя совершенно разбитым от всех переживаемых впечатлений, просит отложить свидание до следующего дня, а когда наступил этот «следующий» день, то в двенадцатом часу я получил от него письмо из гостиницы «Европейская» с уведомлением, что им удалось нанять финляндский пароход, с которым они и выехали спешно из России.

Так кончилась печально эта эпопея переговоров о займе. Впоследствии граф Витте не раз говорил, кому была охота слушать, что я просто не сумел заставить банкиров принять наши условия, а мое неукротимое упрямство и еще большая самонадеянность не надоумили меня обратиться к нему за поддержкою, которую он охотно оказал бы мне, и не было бы того скандала, что приехавшие банкиры уехали с пустыми руками.

Глава VII

19 октября, рано утром, когда я собирался ехать в лицей на обедню по случаю традиционной годовщины, ко мне пришел мой секретарь Л. Ф. Дорлиак и спросил меня, знаю ли я содержание рескрипта государя на имя графа Витте, по случаю предстоящего назначения его председателем Совета министров, добавив при этом, что самый проект учреждения Совета, вместо Комитета министров, уже напечатанный в «Правительственном вестнике», будет опубликован завтра, 20-го числа.

На мой вопрос, каким образом попали в его руки эти документы, он ответил мне совершенно спокойно, что они изготовлялись в канцелярии Министерства финансов, под руководством директора ее А. И. Путилова, что, конечно, известно мне.

На самом деле я не имел об этом никакого понятия. Путилов никогда не говорил мне ни одного слова и получил, очевидно, поручение от графа Витте с приказанием держать это поручение в тайне от меня, как держал он также в тайне и другую исполненную по приказанию графа Витте работу – об изъятии из ведомства Министерства финансов, с передачею в новое Министерство торговли и промышленности, Департамента железнодорожных дел.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: