По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

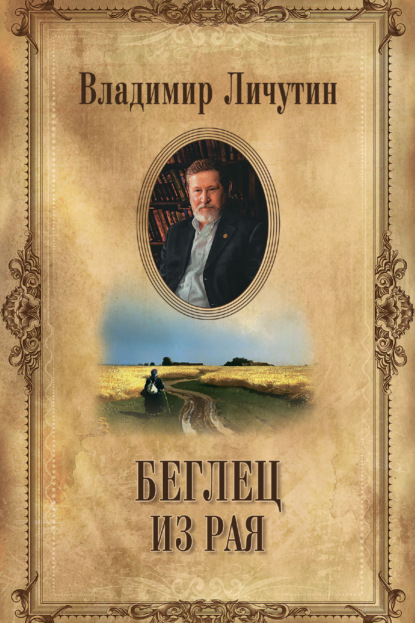

Беглец из рая

Год написания книги

2004

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Помню, как в день смерти навестил меня Василий Макарович (а я еще не знал, что он уже мертв), и мы так душевно и искренне общались более часа, а проснувшись, я помнил сказанное, кажется, дословно, будто оно было выцарапано иглою на особой извилине мозга, как на платиновой пластинке. Эх, кабы догадаться мне тогда и записать разговор, но слова Шукшина так отпечатались в голове, что, казалось, никакими суховеями их не иссушить, не выдуть и не истереть в прах. Но увы… Почему именно ко мне прилетала душа писателя за тыщу верст – к провинциальному незнакомому студентишке, – не объяснить, как и не объяснить перерождение фотографии в живое лицо…

Славку закопали… Я еще спускался по дороге с кладбища, отыскивая под ногами какие-то особые неясные приметы, а у могилки уже послышался хрустальный перезвон и воспламененные голоса похоронщиков. На торфяной болотине, в низинке, я увидел вдруг ясные отпечатки резиновых сапог, левый каблук удавлен накось, как бывает у колченогих и сильно хромающих, с мозолью на пятке. Следы вели на другую сторону ручьевины, в камыши, в чернолесье, в угрюмые ольшаники, в бородавчатые папоротники, где всегда сырь и влажная прель. Если подняться на хребтинку за тягуном и скатиться чуть влево, в дремучие ельники, тотам, на границе домашнего болотца, в пахучей лесной дураве и брусничнике, я, конечно, увижу примятую круговину, будто здесь таился горестный лосенок, только что потерявший свою матуху. То и будет слепок моего тела, еще хранящий запах моего естества, невидимые облачки эфира, оторвавшегося от моей энергетической оболочки и скопившегося на листьях заячьей капусты в виде крохотных ртутных шариков, пугающих лесовое зверье…

«Тьфу на тебя, тьфу, поганый!» – крикнул я кому-то невидимому, поднимая в небо лихорадочный взгляд, но ничего не увидел в белесых прогалах, кроме застывших, сдвинутых на бок зелено-голубых сосновых папах, прирастрепанных ночным ливнем. Голосишко мой, наверное, был похож сейчас на предсмертный вскрик раненного смертельно зайца, коему страх как не хочется помирать, и, волоча изломанные дробью лапы, роняя гранатовые бусины крови, он с детским плачем утягивается под шатры заснеженных ельников.

Я испугался, что увижу себя там, и круто свернул к деревне. Жабки таились в осотной траве, как клещи в шерсти. Иногда ветром продувало улицу насквозь, и, будто в белесом проборе на медвежьей полости, раздвинутом рукою, меленько виделись блуждающие праздничные люди, пролысины огородов, отороченные частоколом, узкие палисады перед избами и раскидистые облака ветел со снулой от дождя листвою.

Возле мелкого пруда (все, что осталось от былой речной заводи) сидела девица, неудобно, боком прижавшись к морщиноватому древесному телу, словно бы сыскивая узорчатую тень погуще, она усаживалась ненадолго, чтобы вновь убежать от солнца. Цветастый сарафан был вольно задран, открывая шоколадные тугие бедра. Рядом с ней сутулился Гаврош, перебирая резиновыми сапогами по травяному клочу, зычно улещал девицу:

– Слышь, Танька, ты только скажи, да. У меня все схвачено, ексель-моксель. Может, тебя кто обижает, дак ты скажи…

– Что ты, Артём. И никто меня не обижает. Меня обидеть – дня не прожить, – срывающимся от внутреннего напряжения голосом отвечала девица.

– Нет, правда. Ты только скажи, – настаивал Гаврош, и глаза, почти трезвые, сияли при этом ослепительно, как полевые васильки в созревающем житием поле.

Мужик отчаянно хватался за сухую, провисшую почти до земли ветвь и сучил ногами. Глядя на изогнутое тело Гавроша, я понял, что он боится лишиться спасительного сука, чтобы на виду у Татьяны не попасть в смешное положение. Гаврош колыбался, как былинка на ветру, и в глазах его, пронзительно голубых, жила легкая идиотская усмешка смертельно пьяного человека, стоящего на краю бездны.

Как странно устроены эти земляные люди, легко путающие тризну со свадьбою, кому на похоронах постоянно хочется петь, а на гостьбе угрюмо молчать или беспричинно рыдать, утирая кулаком слезы.

Дом Славкин, в четыре окна, стоял невдали за прудом, бесцветный, облезлый, как старый одер, с плешинами на крыше и заплатами потрескавшейся толи на хлевной сарайке, срубленной отчего-то не по-людски, почти вровень с избою, с выметанной холмушкой парного навоза, от которого далеко струил сладковатый аромат. Сама изба носила следы временности: хозяйке новить житье было не по карману, а покойному Славке – без нужды. Гулебщики как-то скоро помянули товарища, а увидев, что водка у старухи прикончилась, живо снарядили гонца за бутылочкой винца и сейчас раскатились по траве, как убитые на поле брани. Иные бестолково горланили, перебивая друг друга: «Ой, да что там, Вовка, ну тебя в м… Славка-то был человек эпохи. Про него дурного ничего не скажешь. Сладко ел и сладко пил. Умел жить. Не нам чета».

Кто-то глухо возражал ему, а может, и поддакивал мокрым басом, но я видел лишь бугроватый заветренный лоб и детскую панамку. Я смотрел из-за ветлы, как из-за сумрачного задника сцены, украдкою, воровски наблюдая действо, и уже почти любил случайную девушку, мучительно завидуя обладателю ее. Может, она и заметила меня и потому стала усердно тереть ногтем в рисовальном альбоме.

– Поди, Артём, поди, давай, – ласково увещевала девушка. – Тебя ждут, а ты тут ошиваешься без толку. Без тебя народу скучно. Иди, развесели. Песенку спойте, а я тут послушаю. Издалека так все красиво, без перегара, чисто. И даже пьяные вызывают улыбку. Не дыши на меня, не дыши. Ступай, Артём, голова ломтём.

Гаврош, глупо улыбаясь, оглянулся и, навряд ли признав меня, послушно потащился к выпивохам, выписывая по шаткой земле кренделя.

– У меня все схвачено, Танюха, ексель-моксель, – бормотал опухшими от вина губами, безнадежно выщелкивая из мятой пачки «Примы» сплюснутую сигаретку, но достать не смог, и выкинул курево в траву. – У меня везде свои люди. Стоит крикнуть – и сразу примчат.

Как ни странно слышать сие, но мир без соглядатаев не стоит, каждый крохотный сюжетец, что завязывается ежедень на просторах страны, как бы ты ни скрывал его, ни затаивал, был кем-то замечен иль уличен, значит, во всяком деле есть свидетели, до особой минуты невидимые. Сыщики хорошо знают подноготную человека и при случае почти всегда находят «любителя замочной скажины».

Я из-за плеча всмотрелся в альбом, ожидая увидеть седой ковыль, куртинки крапивы возле заброшенных колодцев, солнечное польцо жабника, притаенные подслеповатые избушки, похожие на камни-одинцы, рухнувшие с небес, крохотное зеркальце воды в зеленой ряске и рыжую лягушачью мордашенцию, глазеющую из травяной повители. Но увидел лишь летящих странных человечков с длинными носами, больше напоминающих грачей, запеленутых в темно-синие макинтоши. Из растрепанных ветром подолов торчали блестящие черные камаши с рубчатыми подошвами. А далеко внизу, в голубой некошеной траве, там-сям торчали покинутые родные дворишки, похожие на косматые птичьи гнездовья. Девушка рисовала нервно, порывисто, выхватывая мелки из длинного желтого пенала, чиркала и тут же скоблила подушечкой указательного пальца, вытирая из бумаги нужный образ. Ей, наверное, хотелось, чтобы люди-птицы ожили и позвали за собою…

Волосы на затылке были зачесаны в мальчишеский вихор, открывая тонкую беззащитную шейку, плечи прямые, острые, и под тонкой загорелой кожей проступал каждый мосолик. Я вдруг смутился, хотел отступить за ветлу, пока не заметили. Мне показалось, что Жабки во все свои распахнутые оконца любопытно и блудливо уставились на нас, уже предвкушая будущую игру. Еще ничего не затеивалось, а они уже сплели пошлую интрижку, связали в коварный узел и гадали развязку. «Ишь, наш колченогий-то с бабой замужней связался. Совсем, милый, сбрендил…»

Ну и сбрендил, если того хотите, сплетницы-переводницы, жуйте ядовитые травки, сплевывайте на ветер отравы, насылайте худую оприкосливую запуку, а я вас не боюся…

От этих нечаянных мыслей я возвеселился, немного захмелел, честное слово, и разогрелся нутром. Подумал, приступая к девице: «Когда женщина молчит – не перебивай ее».

– Подглядывать некрасиво, Павел Петрович…

Голос был грудной, переливистый, но с тонким нервным протягом вверх, словно бы девушке перехватывали горло. Она оглянулась и долго не сымала с меня изучающего взгляда, словно бы хотела рассмотреть меня получше или позволяла разглядеть себя во всей прелести. Глядела задорно, без жеманства, позывая к разговору.

А девица, верно, что была очень мила: улыбчивые припухлые губы с петельками в углах, тонкий пережимистый носик, щеки крутые, как тугие наливные яблочки, и в серых, широко распахнутых, почти круглых глазах порхают серебряные пылинки, вспугнутые солнцем.

– Татьяна, – она протянула узкую ладошку, слегка вялую, влажноватую в глубине, с длинными тонкими перстами, с золотым тонким колечком, протянула гибко, слегка рисуясь, как то делают томные городские барышни, и мне невольно пришлось поцеловать ее руку, призадержав ее на весу и как бы взвешивая. – А я вас знаю, но не открою от кого. Говорят, что вы душевед, вы распечатываете сердце и после угадываете судьбу. Скажите, что со мной станет? – Татьяна заломила пальцы. Побелевшая кожа ладони, на дне которой скопилась влага, была густо испещрена тайнописью. Татьяна с такой легкостью и доверчивостью устремилась навстречу, словно бы давно отыскивала в миру себе друга, и вот теперь, случайно угодив на него, боялась потерять. И, торопясь, привязывала к себе.

– Таня… Можно вас так называть?

Она кивнула, во взгляде проступила грусть. Я заглянул в серые, глубокие, чистые воды и не увидел там дна.

– Я прежде действительно гадал, но однажды отступился. Не хочу к дьяволу… После как-нибудь расскажу… Я окончательно распрощался с тремя иллюзиями: что богатые и знатные женщины обязательно красивы, врачи не болеют, а учителя – великие умники, знающие все… И не пытайтесь еще одно заблуждение представить правдою… Таня, вы учитесь живописи?

– Да нет… Я закончила институт старых дев имени бабушки Крупской. А теперь шью да порю. По нынешнему – кутюрье. Ку-тюрь-е, – передразнивая кого-то, певуче протянула Татьяна. – А на самом деле – бедная портниха… Садитесь, Павел Петрович, чего торчать? В ногах правды нет. Это баба Груня так говорит: «Расселася, как старая кадушка». Иль боитесь прикосливых языков? А чего бояться? Вы старый да седатый. А я молодая, спелая, бледная поганка. Одной поганочки хватит, чтобы спровадить на тот свет четверых… мужиков. Вы не бойтесь, не бойтесь, – девица прыснула в кулачок, измазанный мелками. – А почему не бойтесь? – спросила себя с недоумением, вслушиваясь в свой голос, и замолчала.

Тут ветер неожиданно набежал с реки, зашумели камыши, стронулись, поползли по взъерошенной улице голубые тени-отражения каракулевых облаков, листва на деревьях заволновалась, показала в испуге серебристую изнанку. За прудом зарыготали мужики, запотягивались, знать, учуяли свежего винца.

Татьяна, нахмурясь, скребла пальцем ватман, протирала до дыр. На бумажном небе отворилась фортка, показался щуристый глаз и длинная корявая рука с распущенным деревенским кнутом. Это Бог отгонял от рая торопящихся к сладкому пирогу грешников: еще не до конца наследили на земле, а уж пряников печатных подавай. На крыше изобки появился мужичонка и закинул в небо аркан, чтобы уловить крайнего в стае за начищенную камашу.

«Смелая девка, ой смелая…»

Боясь потревожить, я сказал нерешительно:

– У тебя, как у Шагала. Он был витебский еврей и захотел вознестись на небо, как Христос. Но у него мужики и девки летят низко над землею, будто их кандалы держат… Это русские бабы летали к Господу в гости, не спросясь, хаживали по райскому саду и откушивали сладких яблочек.

– Нет, у него люди – тоже птицы, но мясные, – возразила Татьяна. – Они вьются вокруг гнезда, боясь с нажитым добром расстаться. И туда хочется, и тут жалко. А чего жалеть? Вот так подумаешь, Павел Петрович, и чего жалеть? – вскрикнула Татьяна, как всхлипнула.

– А чего они у тебя в синих плащах до пят, как новые русские?

– Это я ангелов одеваю. Если ангела сумеешь нарядить, нас, людишек, одеть проще простого. Куском материи окрутил – и ступай… А вы думали, что это мужики в макинтошах?

Татьяна засмеялась заливисто, круто загнутые жесткие ресницы часто запорхали. Я подумал, что нельзя вплотную рассматривать человека: он как бы сразу распадается на части, разбивается вдрызг, и после трудно склеить прежний образ, вернуть личину на место, ибо наружу вылезают всякие, прежде неприметные, изъяны и уже остаются в памяти. Захотелось приотодвинуться, и тогда воздух окутает милое лицо в прозрачные пелены и сотрет то страдальческое, что просится наружу из души.

– Видишь ли, Танечка, я консерватор. Старый гнусный реалист. Для вашего племени «гнусный», – поправился я. В самоуничижении была своя приятность сердцу.

– Ну какой вы старый, Павел Петрович? Вы сейчас немного походите на Тургенева и даже, – она прищурилась, – слегка напоминаете самого Бога. Вам надо ходить в льняной расшитой рубахе с косым воротом, в синих портах с пузырями на коленях и, конечно, босиком… Или в юфтевых красных сапожонках в гармошку.

– Хватила. С Богом-то меня не равняй, пожалуйста. Вы все в насмешку. Вам всякого Малевича, Шалевича подавай…

– И подавай, а что? – Татьяна задиристо, с вызовом, вскинула лицо. – И Шагала подавай, и Кандинского с Маяковским, и Христа с посохом. Разве он не разрушил иудейское «око за око» и весь мир не поставил вверх тормашками?

– Нет, он попытался стереть с иудеев прах гордыни и честолюбия, чтобы обнаружить райское, а образумил весь мир. Малевич же покусился на Бога. Нарисовал черный квадрат и объявил, что живописи больше нет и красоты в природе больше нет – она кончилась. Безумный, честное слово, безумный… Прекрасную фарфоровую тарелку мира швырнули оземь и давай топтаться на осколках, вопя: вы посмотрите, как безобразен этот мир и в этом безобразии красив!

Я забылся и почти кричал, и в моих глазах Татьяна увидела, наверное, что-то ужасное. Она потухла и увядшим голосом холодно сказала:

– С вами трудно разговаривать. Вы много старше, чем я думала. Вы хотите нас закопать только потому, что мы молоды.

– Ой-ей-ей! Это вы нас хотите зарыть в ямку. Мы для вас – старье, ненужный хлам. А напрасно… Мы еще можем пригодиться.

Может, ветер тому виною, что возник внутренний холод, иль мелкий бус, что внезапно посыпался с небес? Но меж нами вдруг проскочил заяц, разрушил сердечный лад, и надо было срочно разбежаться, чтобы не наговорить дерзостей. Татьяна встопорщилась, потускнела, заострилась лицом, будто ее зряшно обидели. Да и то верно, насел сдуру, как медведь на заблудшую коровенку, и давай ломать. Но мне хотелось, наивному, остеречь девушку; ведь жизнь моя скатывалась под горку, и много шишек я уже набил в дороге. Но девушка, чего я не мог принять, торила по чащобе свой путик и, пробираясь сквозь заросли, верила, что все беды минуют стороною и, конечно, обойдется без больных потрат. Ведь все хвори, ошибки и отгоревшие страсти отпечатываются лишь на обличьях стариков, скукоживая их, как Шагреневую кожу. Молодые молодятся, а старые старятся. И пути их, увы, никогда не пересекутся, как не отпечатается след в быстротекущей воде.

Я поднялся и, прихрамывая сильнее обычного, пошел краем пруда к реке, чтобы постоять на мосточках и успокоиться. Я действительно почувствовал себя старцем. Я трудился, чтобы прикопать умершие годы, а они вновь вставали из могил, как неприкаянные мертвяки, что ночами скитаются по деревенскому кладбищу. Занятый собою, я остановился на хлипких мосточках в две доски, сейчас лоснящихся от дождя, словно намазанных жиром. Сквозь камыши виднелось зеркальце серой с пролысинами света воды, кипящей от рыбьей мелюзги.

Мне действительно стало грустно, нет, пожалуй, скорее, печально, чем грустно, но не от суматошливого разговора, коих в столице случается с десяток на день, но от своей заскорузлости, изжитости; все вроде бы был молод, все сияло впереди, как медная начищенная сковорода, а в какой-то момент потускнело, отодвинулось, оказалось уже прожитым, и ничего доброго не сулилось на горизонте. Сколько раз я вбивал себе в башку, что не надо суетиться, не надо завидовать молодости, ибо твои годы уже прожиты, и, слава богу, не просеялись они зряшно сквозь сито, а осталось доброе зернецо, а этим молодяжкам, что кичатся своей юностью, еще предстоит огоревать грядущие деньки, и как-то они еще сложатся, насколько счастливо – никому не ведомо.

Умом-то я понимал эту мудрую стариковскую правду, но окаянная плоть, эта мерзкая любодейная требушина, еще не отмерши совсем, просила ласк, утех и семейной полноты. Ведь коли без детей прокуковать век свой, то, значит, зряшно пропылил годки свои, без детского голоса и дом мертв. Я вдруг почувствовал такую разницу в летах, такую непроходимую пропасть меж собой и Татьяной, будто из этой нечаянной встречи что-то обещивалось, но окончилось все дурным сном. Как-то так вдруг приключилось, что увидел чужую жену и присвоил себе. Морока нашла и чары.

И вдруг за спиною раздался переливистый голос.