Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894

128

Пропадают эти доказательства даром не потому, чтобы неверны были: разорение, обнищание и голодание народа – несомненные и неизбежные спутники капитализма, а потому, что адресуются эти доказательства в воздух. «Общество» – оно даже под покровом демократизма проводит плутократические интересы, и конечно уже не плутократия выступит против капитализма. «Правительство»… – приведу один отзыв противника, г. Н. К. Михайловского: – как ни мало знаем мы программы нашего правительства, – писал он однажды, – но настолько-то мы их знаем, чтобы быть уверенными, что «обобществление труда» в их программу не входит.

129

Как же в самом деле не назвать этой идеи ребячьей, когда для определения прогрессивной работы капитализма берется не степень обобществления труда, а такой колеблющийся показатель развития одной только отрасли народного труда! Всякий знает, что число рабочих не может не быть чрезвычайно непостоянным при капиталистическом способе производства, что оно зависит от массы второстепенных факторов, вроде кризисов, величины резервной армии, степени эксплуатации труда, степени напряженности его и т. д., и т. д.

130

Я ограничиваюсь здесь критикой приема г-на Ник.—она – судить об «объединяющем значении капитализма» по числу фабричных рабочих. Не могу войти в разбор цифр, так как у меня нет под руками тех источников, которыми г. Ник.—он пользуется. Нельзя, однако, не заметить, что эти источники выбраны г. Ник.—оном едва ли удачно. Сначала он берет данные из «Военно-статистического сборника» для 1865 г. и из «Указателя фабрик и заводов» 1894 г. – для 1890 г. Получается число рабочих (кроме горнорабочих) 829573 и 875764. Увеличение на 5,5 % – гораздо меньше увеличения народонаселения (91 и 61,42 млн. – на 48,1 %). На следующей странице берутся уже другие данные: и для 1865 и для 1890 гг. – из «Указателя» за 1893 г. По этим данным число рабочих – 392718 и 716792; увеличение на 82 %. Но это без промышленности, обложенной акцизом, в которой число рабочих (с. 104) было 1865: 186053 и 1890: 144332. Складывая эти последние цифры с предыдущими, получаем общее число рабочих (кроме горнозаводских) 1865: 578 771 и 1890: 861 124. Увеличение на 48,7 % – при увеличении населения на 48,1 %. Итак, на протяжении пяти страниц автор приводит данные, из которых одни показывают увеличение на 5 %, а другие – на 48 %! И на основании таких данных противоречивых он судит о непрочности нашего капитализма!!

И потом, почему автор не взял данных о числе рабочих, которые приведены им в «Очерках» (таблицы XI и XII) и по которым мы видим возрастание числа рабочих на 12–13 % за три года (1886–1889), т. е. возрастание, быстро опережающее рост населения? Автор скажет, может быть, что промежуток времени крайне мал. Но зато ведь данные эти однородны, сравнимы и отличаются большей достоверностью; это во-первых. А во-вторых, разве сам автор не пользовался этими же данными, несмотря на малый промежуток времени, для суждения о росте фабрично-заводской промышленности?

Понятно, что данные об одной только отрасли народного труда не могут не быть шаткими, когда берут такой колеблющийся показатель состояния этой отрасли, как число рабочих. Подумайте же, каким бесконечно наивным мечтателем надо быть, чтобы на основании подобных данных надеяться на то, что наш капитализм развалится, обратится в прах сам собой, без упорной, отчаянной борьбы! – чтобы противопоставлять такие данные несомненному господству и развитию капитализма во всех отраслях народного труда!

131

Г-н Ник.—он попытался привести такой расчет в «Очерках», но крайне неудачно. На стр. 302 читаем:

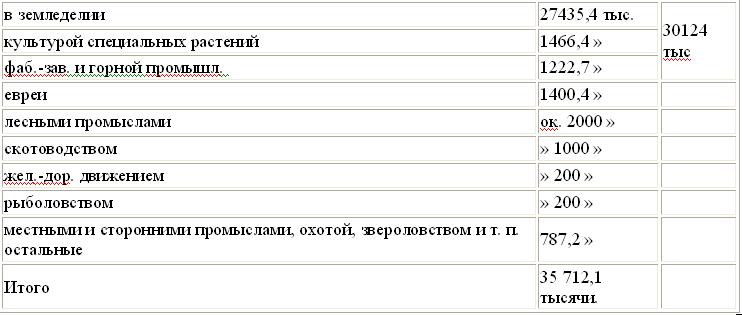

«В последнее время сделана была попытка определить число всех свободных рабочих в 60 губ. Европейской России (С. А. Короленко. «Вольнонаемный труд». СПБ. 1892). Исследование сельскохозяйственного департамента определяет все число сельского населения, способного к труду, в 50 губ. Европейской России в 35712 тыс. человек, между тем как общее число рабочих, потребных на сельскохозяйственные нужды, на обрабатывающую, добывающую, перевозочную и пр. промышленность, определяется всего-навсего в 30124 тыс. чел. Таким образом, избыток рабочих совершенно излишних выразится громадным числом в 5588 тыс. чел., что с семействами по принятой норме составит никак не менее 15 млн. человек». (Повторено еще раз на 341 стр.)

Если мы обратимся к этому «исследованию», то увидим, что «исследовано» там только употребление помещиками вольнонаемного труда, и к этому исследованию г. С. Короленко приложил «обзор» Европейской России «в сельскохозяйственном и промышленном отношениях». В этом обзоре делается попытка (не на основании какого-нибудь «исследования», а по старым имеющимся данным) распределить по занятиям рабочее население Европейской России. Результаты у г-на С. А. Короленко получились следующие: всего в 50 губерниях Европейской России рабочих 35 712 000. Из этого числа заняты:

Таким образом, г. Короленко распределил (худо ли, хорошо) по занятиям всех рабочих, а г. Ник.—он произвольно взял первые три рубрики и толкует о 5588 тыс. «совершенно излишних» (??) рабочих!

Помимо этой неудачи, нельзя не заметить, что расчет г-на Короленко крайне груб и неточен: количество земледельческих рабочих определено по одной общей норме на всю Россию, не выделено непроизводительное население (г. Короленко, подчиняясь юдофобству начальства, отнес туда… евреев! Непроизводительных рабочих должно быть больше 1,4 млн.: торговцы, нищие, бродяги, преступники и т. д.), безобразно мало число кустарей (последняя рубрика – отхожие и местные) и т. д. Подобных расчетов лучше бы вовсе не приводить.

132

«К жилищному вопросу». – Ред.

133

642 607 человек занято в текстильной промышленности, в чулочном и кружевном производстве (у нас десятки тысяч женщин, занятых чулочным и кружевным промыслом, подвергаются самой невероятной эксплуатации «торговок», на которых они работают. Заработная плата доходит иногда до 3-х (sic!) копеек в день! Неужели они, г. Ник.—он, не «находятся в непосредственном распоряжении капитализма»?), затем 565 835 человек занято в угольных и металлических копях и 396 998 – во всех металлических производствах и мануфактурах.

134

Насколько мала была тогда численность рабочего класса, можно судить по тому, что 27 лет спустя, в 1875 г., Маркс писал: «трудящийся народ в Германии состоит в большинстве из крестьян, а не из пролетариев»{141}. Вот что значит – «оперировать (??) над готовым пролетариатом»!

135

Заметьте, что Маркс говорит здесь о материалистической критике, которую только и считает научной, т. е. критике, сопоставляющей политико-юридические, социальные, бытовые и др. факты с экономикой, с системой производственных отношений, с интересами тех классов, которые неизбежно складываются на почве всех антагонистических общественных отношений. Что русские общественные отношения – антагонистические, в этом едва ли кто мог сомневаться. Но основанием для такой критики их еще никто не пробовал брать.

136

Сами же они протестуют против веры в чудотворство интеллигенции, сами говорят о необходимости вовлечения в борьбу самого народа. Для этого необходимо ведь связать эту борьбу с определенными житейскими интересами, необходимо, следовательно, различать отдельные интересы и отдельно их втягивать в борьбу… А если заслонять эти отдельные интересы голыми политическими требованиями, понятными лишь интеллигенции, не значит ли это опять поворачивать назад, опять ограничиваться борьбой одной лишь интеллигенции, бессилие которой было сейчас только признано?

137

(То есть капиталистических) – а не на почве необходимого отрицания этих порядков и беспощадной борьбы против них.

138

Исповеданий веры. – Ред.

139

Год 1879-ый, № 2, «Современное обозрение», стр. 125–152.

140

До крайних пределов. – Ред.

141

Пожелания, требования. – Ред.

142

Существующее положение. – Ред.

143

Предоставьте событиям идти своим чередом. – Ред.

144

Грозящего чему? утробным процессам? Капитализм не только не «грозит» им, а, напротив, обещает тончайшие и изысканнейшие яства.

145

Заметьте это, читатель. Когда народник говорит, что у нас в России «на работу приказывает идти мещанство», – тогда это правда. А когда марксист скажет, что у нас господствует капиталистический способ производства, – тогда г. В. В. закричит, что он стремится к «замене демократического (sic!! (так!! – Ред.)) строя капиталистическим».

146

Как неопределенны тут отличительные признаки от «пассивных друзей»! Те, ведь, тоже бывают «цельными» людьми и, несомненно, «искренне» «любят народ». Из предыдущего противопоставления с очевидностью следует, что пассивному надо противопоставить того, кто участвует в борьбе «взаимно-противоположных» общественных сил. Hier liegt der Hund begraben (Вот где собака зарыта. – Ред.).

147

Г-н Южаков в № 7 «Р. Б—ва» за 1894 г.

148

Выражение г-на Кривенко («Р. Б.», 1894, № 10) в ответ на слова г-на Струве о «суровой борьбе общественных классов».

149

Некоторые наивные народники, в простоте своей не понимающие, что пишут против себя, даже хвалятся этим:

«Наша интеллигенция вообще, литература в частности, – пишет г. В. В. против г. Струве, – даже представители наиболее буржуазных течений, носят на себе, так сказать, народнический характер» («Неделя», 1894 г., № 47, стр. 1506).

Как в жизни мелкий производитель рядом незаметных переходов сливается с буржуазией, – так в литературе народнические невинные пожелания становятся «либеральным паспортом» для вместителей утробных процессов, пенкоснимателей{142} и т. д.

150

Вроде. – Ред.

151

То есть что это значит: «пришел к концу»? То ли, что уже виден его конец, что уже собирается «новая сила»? – тогда он и у нас приходит к концу. Или то, что там уже более не нарождается 3-го сословия? – это неверно, потому что и там есть еще мелкие производители, выделяющие горстки буржуазии и массы пролетариата.

152

Мелкий буржуа. – Ред.

153

Г-н Н. Михайловский, у г. Струве, с. 8: «Живая личность со всеми своими помыслами и чувствами становится деятелем истории на свой собственный страх. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставит цели в истории и движет к ним события сквозь строй препятствий, поставляемых ей стихийными силами природы и исторических условий».

154

Г-н Михайловский в № 10 «Р. Б.» за 1894 г.

155

Это превосходно осуществляется и без уничтожения общины, которая нисколько не устраняет раскола крестьянства, – как это установлено земской статистикой.

156

Следовало добавить: администраторов, бюрократии. Иначе указание состава «генерального штаба» грешит невозможной неполнотой, – невозможной по русским особенно условиям.

157

Et cetera – и так далее. – Ред.

158

И не только «часто», как во Франции, а в виде общего правила, причем превышение исчисляется не только десятками, а даже сотнями процентов.

159

Погоне за прибылью, за наживой. – Ред.

160

Выражение г-на В. В. См. «Наши направления», а также «Неделю» за 1894 г., №№ 47–49.

161

Созидателя. – Ред.

162

Вот почему теоретики марксизма, воюя с народничеством, напирают так на объяснение, понимание, на объективную сторону.

163

Кроме замалчивания и непонимания капиталистического характера выкупа, гг. народники скромно обходят и тот факт, что «малоземелье» крестьян дополняется наличностью весьма хороших кусочков земли у представителей «стародворянского» наслоения.

164

Итак, крушение проекта об уничтожении общины – означает победу над интересами «водворения буржуазного порядка»!

Сочинивши себе мещанскую утопию из «общины», народник доходит до такого мечтательного игнорирования действительности, что в проекте против общины видит целое водворение буржуазного порядка, тогда как это – простое политиканство на почве вполне уже «водворенного» буржуазного строя.

Самым решительным доводом против марксиста является для него вопрос, который и задается с видом окончательного торжества: нет, вы скажите, вы хотите уничтожить общину или нет? да или нет? – Дли него тут весь вопрос, все «водворение». Он абсолютно не хочет понять, что с точки зрения марксиста «водворение» – давний уже и бесповоротный факт, которого ни уничтожение общины, ни укрепление ее не затронет, – как и теперь господство капитала одинаково и в общинной, и в подворной деревне.

Более глубокий протест против «водворения» народник старается выставить апологией водворения. Утопающий за соломинку хватается.

165

Это относится не только к «техническим и другим училищам», к улучшениям техники крестьян и кустарей, но и к «расширению крестьянского землевладения», к «кредиту» и т. п.

166

См. настоящий том, стр. 36–37. – Ред.

167

К которым следует добавить – покупки с помощью крестьянского банка, «прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве» – улучшения техники и культуры, введение улучшенных орудий, травосеяние и т. п., развитие мелкого кредита и организацию сбыта для кустарей и т. д.

168

Заметьте. – Ред.

169

Речь идет, разумеется, не о таких деньгах, которые служат только для приобретения необходимых предметов потребления, а о свободных деньгах, которые могут быть сбережены для покупки средств производства.

170

«Масса будет по-прежнему… трудиться за чужой счет» (разбираемая статья, стр. 135): если бы она не была «свободна» (de facto, – de jure же (фактически, – юридически же. – Ред.), может быть, и «обеспечена наделом») – этого не могло бы, разумеется, быть.

171

Ср. Успенского{143}.

172

Во что бы то ни стало. – Ред.

173

Во избежание недоразумений поясню, что под «почвой» капитализма я разумею то общественное отношение, которое, в разных формах, царит в капиталистическом обществе и которое Маркс выразил формулой: деньги – товар – деньги с плюсом.

Народнические меры не затрагивают этого отношения, не колебля ни товарного производства, дающего в руки частных лиц деньги = продукт общественного труда, ни раскола «народа» на владельцев этих денег и голь.

Марксист обращается к этому отношению в его наиболее развитой форме, являющейся квинтэссенцией всех остальных форм, и указывает производителю задачу и цель: уничтожить это отношение, заменить его другим.

174

Неточно. Мелкий буржуа тем и отличается от крупного, что трудится и сам, – как трудятся и перечисленные автором разряды. Эксплуатация труда, конечно, есть, но не исключительно одна эксплуатация.

Еще одно замечаньице: жизненная задача тех, кто не удовлетворяется участью рядового крестьянина, – приобретение капитала. Так говорит (в трезвые минуты) народник. – Тенденция русского крестьянства – не общинный, а мелкобуржуазный строй. Так говорит марксист.

Какая разница между этими положениями? Не та ли только, что один дает эмпирическое бытовое наблюдение, а другой – обобщает наблюдаемые факты (выражающие реальные «помыслы и чувства» реальных «живых личностей») в политико-экономический закон?

175

Слова г-на Южакова.

176

Мелкий буржуа. – Ред.

177

Это – слишком узкое слово. Надо было сказать точнее и определеннее: буржуазия.

178

Продолжайте! продолжайте! – Ред.

179

Стр. 151: «…не презирают ли они уже раньше (заметьте хорошенько это «уже раньше») тех, кто мог бы их презирать?»

180

Основание. – Ред.

181

Ср. В. В. «Очерки теоретической экономии». СПБ. 1895, стр. 257–258.{144}

182

Я говорю, разумеется, не об историческом происхождении марксизма, а о его современном содержании.

183

Конечно, этого выражения: «вполне определенные идеалы» нельзя понимать буквально, т. е. в том смысле, чтобы народники «вполне определенно» знали, чего они хотят. Это было бы совершенно неверно. Под «вполне определенными идеалами» следует разуметь не более как идеологию непосредственных производителей, хотя бы эта идеология и была самая расплывчатая.

184

«Центральный Социально-политический Листок». – Ред.

185

Под старыми народниками я разумею не тех, кто двигал, например, «Отечественные Записки», а тех именно, кто «шел в народ».

186

Чистое место. – Ред.

187

Конкретные примеры неполного проведения материализма у г. Струве и невыдержанности у него теории классовой борьбы будут указываться ниже в каждом отдельном случае.

188

Автор не знает, должно быть, – как и подобает маленькому буржуа, – что западноевропейский трудящийся люд давно перерос ту стадию развития, когда он требовал «права на труд», и требует теперь «права на леность», права на отдых от чрезмерной работы, которая калечит и давит его.

189

Святая простота. – Ред.

190

Сочинения, т. Ill, с. 155: «Социология должна начать с некоторой утопии».

191

«Практика урезывает ее («возможность нового исторического пути») беспощадно»; «она убывает, можно сказать, с каждым днем» (слова г. Михайловского, у П. Струве, с. 16). Убывает, конечно, не «возможность», которой никогда не было, а убывают иллюзии. И хорошо делают, что убывают.

192

К. Marx. «Der achtzehnte Brumaire», S. 98 u. s. w. (К. Маркс. «Восемнадцатое брюмера», стр. 98 и сл. – Ред.){145}.

193

Завуалированность. – Ред.

194

Энгельс в своей книге «Herrn Ε. Dührings Umwälzung der Wissenschaft» («Переворот в науке, произведенный г-ном Ε. Дюрингом». – Ред.) превосходно заметил, что это – старый психологический метод: сличать свое понятие не с фактом, который оно отражает, а с другим понятием, с слепком с другого факта{146}.

195

«Das Kapital», I. В., 2-te Aufl., S. 62, Anm. 38 («Капитал», т. I, 2-е изд., стр. 62, прим. 38. – Ред.){147}.

196

«Происхождение семьи и т. д.», 2-е изд., стр. 84. – Ред.

197

ibidem – там же. – Ред.

198

Ср. К. Marx. «Bürgerkrieg in Frankreich», S. 23 (Lpz. 1876) (К. Маркс. «Гражданская война во Франции», стр. 23, Лейпциг, 1876. – Ред.) и «Der achtzehnte Brumaire», S. 45–46 (Hmb. 1885) («Восемнадцатое брюмера», стр. 45–46, Гамбург, 1885. – Ред.){148}: «Материальный интерес французской буржуазии теснейшим образом сплетается с сохранением этого широкого и широко разветвляющегося механизма [речь идет о бюрократии]. Сюда сбывает она свое излишнее население и пополняет в форме казенного жалованья то, чего она не смогла заполучить в форме прибыли, процентов, ренты и гонораров».

199

Мелкобуржуазный характер громадной массы народнических пожеланий отмечен был в I главе. Пожелания, не подходящие под эту характеристику (вроде «обобществления труда»), занимают в современном народничестве совсем уже миниатюрное место. И «Русское Богатство» (1893, № 11–12, ст. Южакоеа «Вопросы экономического развития России») и г. В. В. («Очерки теоретической экономии». СПБ. 1895) протестуют против г. Н.—она, отзывающегося «сурово» (выражение г. Южакова) об истасканной панацее кредитов, расширения землевладения, переселений и т. д.

200

Такое соотношение объективизма и материализма указано, между прочим, Марксом в предисловии к его сочинению: «Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte» («Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». – Ред.). Маркс говорит, что об этом же историческом событии писал Прудон (Coup d'état (Переворот. – Ред.)), и отзывается о его точке зрения в противоположность своей следующим образом:

«Прудон, с своей стороны, стремится представить государственный переворот [2-го дек.] результатом предшествующего исторического развития. Но историческая конструкция государственного переворота превращается у него под рукой в историческую апологию героя этого переворота. Он впадает, таким образом, в ошибку наших так называемых объективных историков. Я, напротив, показываю, каким образом классовая борьба во Франции создала условия и обстоятельства, давшие возможность дюжинной и смешной личности сыграть роль героя» (Vorwort){149}.

201

Даже еще нельзя сказать, чтобы окончательно прекратилась. С одной стороны, мы имеем выкупные платежи (а известно, что в них вошла не только цена земли, но и выкуп крепостного права); с другой стороны, например, отработки крестьян за «отрезные земли» – прямое переживание феодального способа производства.

202

«Весь процесс выражается в том, что мелкое производство (ремесло) одними своими элементами сближается с «капитализмом», другими – с наемным трудом, свободным от средств производства» (с. 104).

203

Понятно, что речь идет о хозяйственной изолированности. Общинное землевладение нимало ее не устраняет. При самых «уравнительных» переделах крестьянин в одиночку хозяйничает на своей полосе, следовательно, является изолированным, обособленным производителем.

204

Contra principia negantem disputari non potest (против отрицающего основные положения спорить невозможно. – Ред.) – говорит автор о споре с народниками. Это зависит от того, как формулировать эти principia, – как общие ли положения и справки, или как иное понимание таких-то и таких-то фактов русской истории и действительности.

205

«Das Kapital», II. Band (1885), S. 93 («Капитал», т. II (1885), стр. 93. – Ред.). – Необходимо оговориться, что Маркс в указанном месте вовсе не дает дефиниции (формального определения. Ред.) капитализма. Он вообще дефинициями не занимался. Здесь указывается лишь на отношение товарного производства к капиталистическому, о чем в тексте и идет речь{150}.

206

Народники всегда изображают дело так, что обезземеленный рабочий – необходимое условие капитализма вообще, а не только машинной индустрии.

207

Ср. вышеприведенную статью из «Отечественных Записок».

208

Могут возразить, что я просто забегаю вперед: автор, ведь, сказал, что от общих вопросов намерен постепенно переходить к конкретным, которые он и разбирает в VI главе. Но дело в том, что указанная абстрактность критики г. Струве составляет отличительное свойство всей его книги, и VI главы и даже заключительной части. Нуждается в исправлении у него больше всего именно постановка вопросов.

209

Анализ экономической стороны должен быть, разумеется, дополнен анализом социальных, юриди-ко-политических и идейных надстроек. Непонимание связи капитализма с «народным производством» порождало у народников идеи о неклассовом характере крестьянской реформы, государственной власти, интеллигенции и т. д. Материалистический анализ, сводя все эти явления к классовой борьбе, должен показать конкретно, что наш русский пореформенный «социальный прогресс» был только следствием капиталистического «экономического прогресса».