Полное собрание сочинений. Том 7. Сентябрь 1902 ~ сентябрь 1903

135

«Вестник Финансов, Промышленности и Торговли» – еженедельный журнал министерства финансов царской России; выходил в Петербурге с ноября 1883 по 1917 год (до января 1885 под названием «Указатель правительственных распоряжений по министерству финансов»). В журнале печатались правительственные распоряжения, экономические статьи и обзоры.

136

Ленин имеет в виду всеобщую политическую стачку в Одессе в июле 1903 года, которая была одним из звеньев массовых политических стачек, охвативших летом 1903 года почти весь юг России и явившихся предвестником революции 1905–1907 годов. Стачка была начата рабочими Большого вокзала и железнодорожных мастерских в знак протеста против незаконного увольнения рабочего котельного цеха. Вскоре к железнодорожникам присоединились рабочие порта, каменоломен, цементного завода, пробкового завода, бумаго-джутовой фабрики и других промышленных предприятий. Прекратили работу рабочие городского транспорта, электростанции, газового завода, пекарен, торговых предприятий.

Зубатовская организация в Одессе – «Комитет независимой рабочей партии», имевшая некоторое влияние на рабочих, пыталась не допустить перерастания стачки в политическую. Однако политика «независимых» была быстро разоблачена рабочими. Руководство забастовочным движением было сосредоточено в руках Одесского социал-демократического комитета, который сыграл большую роль в перерастании стачки во всеобщую, с ярко выраженными политическими требованиями. Одесский социал-демократический комитет систематически выпускал листовки, в которых формулировал требования рабочих и призывал их к борьбе за свержение самодержавия, рассылал своих агитаторов на фабрики и заводы, организовывал массовые митинги и политические демонстрации. Зубатовцы потерпели поражение. Стачка имела огромное значение для роста классового самосознания рабочих.

137

Статья «Сорвалось!..» написана в ответ на напечатанную 20 августа 1903 года в № 30 газеты «Революционная Россия» заметку «От редакции» и являлась продолжением полемики между «Искрой» и «Революционной Россией» в связи с «делом 2 апреля» (убийство 2 апреля 1902 года министра внутренних дел Сипягина студентом С. В. Балмашевым).

138

Статья «Задачи революционной молодежи» была написана В. И. Лениным по просьбе редакции газеты «Студент» и напечатана в сентябре 1903 года в № 2–3 газеты, в разделе «Свободная трибуна». Статья имеет подзаголовок «Письмо первое». Другие письма на эту тему, которые Ленин намеревался написать, как это видно из постскриптума к первому письму и из плана писем о задачах революционной молодежи (см. настоящий том, стр. 437–438), по-видимому, им не были написаны.

Статья «Задачи революционной молодежи» была издана отдельным оттиском из газеты «Студент» и отпечатана (за исключением постскриптума) отдельным изданием на мимеографе под заглавием: «К студенчеству. Задачи революционной молодежи (социал-демократия и интеллигенция)». Литографированным способом статья была издана студентами Московского университета. Брошюра получила широкое распространение в России. По неполным сведениям департамента полиции за 1904–1905 годы экземпляры брошюры были обнаружены при арестах и обысках в Екатеринославе, Н.-Новгороде, Казани, Одессе, в Смоленске и Минской губернии.

139

«Студент» – газета революционного студенчества; всего вышло 2 номера (№ 1 и № 2–3). Первый номер начал печататься сначала в России, но был конфискован в типографии; вторично он был напечатан в апреле 1903 года в Женеве, № 2–3 (двойной) газеты вышел в Цюрихе.

В редакционном заявлении, о котором упоминает Ленин, говорилось: «Не примыкая еще к той или иной из русских оппозиционных партий… редакция находит целесообразным предоставить страницы своего органа спокойному обсуждению теоретических и практических вопросов революционной борьбы представителям даже самых противоположных направлений русской революционной мысли, имея всегда в виду выработку в студенчестве определенного цельного политического и социалистического революционного мировоззрения, как необходимый и могучий фактор его идейного объединения».

140

Имеется в виду воззвание первой марксистской организации в Москве – московского «Рабочего союза» к студентам от 3 (15) ноября 1896 года.

141

Ленин имеет в виду оппозиционные выступления двух членов Воронежского уездного комитета по нуждам сельскохозяйственной промышленности Н. Ф. Бунакова и С. В. Мартынова на заседании комитета 26 августа (8 сентября) 1902 года. В связи с этими выступлениями Мартынов был выслан в Архангельскую, а Бунаков – в Новгородскую губернию.

Сообщение о событиях в Воронеже, а также речь Бунакова и докладная записка, прочитанная на заседании Мартыновым, были напечатаны в «Искре» № 29, 1 декабря 1902 года.

142

Речь идет о привлечении на сторону крестьянской бедноты (61/2 миллионов хозяйств) середняков (2 миллиона хозяйств).

143

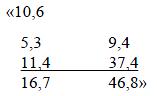

Приведенная Лениным цифра 48,6 % обозначает процент общего количества лошадей в сельском хозяйстве, которым владели 16,5 % хозяйств богатых крестьян в 1893–1894 годах. Из выписки о распределении лошадей в сельских обществах (см. настоящий том, стр. 376) видно, что дворы с тремя лошадьми в 1893–1894 годах составляли 8,7 % и в их владении находилось 18,8 % лошадей, а дворы с четырьмя и более лошадьми – 7,8 % и они владели 29,8 % лошадей. В целом эти группы богатых хозяйств составляли 16,5 % и им принадлежали 48,6 % всех лошадей. Для получения соответствующих данных за 1888–1891 годы Ленин применил свой метод группировки статистических данных (так называемый метод вторичной группировки). На свободном поле одного из планов брошюры Ленин сделал следующие вычисления:

Из сравнения этих вычислений с данными о распределении лошадей за 1888–1891 годы видно, что группа хозяйств богатых крестьян составляла 16,7 % (величина очень близкая к соответствующей величине за 1893–1894 годы, т. е. 16,5 %) и получена Лениным из сложения 11,4 % дворов с четырьмя и более лошадьми с половиной дворов с тремя лошадьми, т. е. 5,3 %. Однако Ленин не ограничился величиной 16,7 % хозяйств, которой соответствовало 46,8 % лошадей и определил с большей точностью при помощи указанного метода, что 16,5 % хозяйств богатых крестьян в 1888–1891 годах соответствовало 46,6 % лошадей.

144

Данные по 49 губерниям Европейской России за 1888 и 1891 годы взяты из двух источников: сведения по 31 губернии за 1888 год из книги «Статистика Российской империи. XX. Военно-конская перепись 1888 г.» (Спб., 1891), сведения по 18 губерниям за 1891 год из книги «Статистика Российской империи. XXXI. Военно-конская перепись 1891 г.» (Спб., 1894). Правая колонка цифр в первой таблице обозначает количество лошадей, которое приходилось на 1 двор по каждой группе.

Данные за 1893–1894 годы взяты из книги «Статистика Российской империи. XXXVII. Военно-конская перепись 1893 и 1894 гг.» (Спб., 1896).

145

Цифры с правой стороны первого графика и с левой стороны второго и третьего графиков обозначают количество хозяйств, выраженное в миллионах; цифры с правой стороны второго графика – количество лошадей, выраженное также в миллионах.

146

Брошюра В. И. Лениным не была написана.

147

«Народное Дело» – популярный орган партии социалистов-революционеров; издавался в виде сборников (№ 1 – газета). Выходил в Женеве в 1902–1904 годах; всего вышло 5 номеров.

148

Имеется в виду статья «По поводу полемики «Искры»», напечатанная в сентябре 1902 года в газете «Революционная Россия» № 11.

149

Статья по этому плану В. И. Лениным не была написана.

150

«Заметки к докладу на II съезде РСДРП, о деятельности организации «Искры»» были положены в основу доклада по этому вопросу к съезду, написанного Н. К. Крупской. Доклад был просмотрен В. И. Лениным, который внес в него незначительные редакционные исправления. В протоколах съезда имеется указание на то, что доклад «Искры» был прочитан на съезде Мартовым, но ни текста доклада, ни секретарской записи его не имеется.

Доклад, написанный Крупской, был впервые опубликован в 1928 году в журнале «Пролетарская Революция» № 1.

151

Имеется в виду «Протест российских социал-демократов» (см. В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 4, стр. 163–176).

152

Имеется в виду группа в составе: В. И. Ленин, Л. Мартов и А. Н. Потресов, образовавшаяся по инициативе В. И. Ленина после его возвращения из ссылки в начале 1900 года, с целью создания за границей общерусской нелегальной марксистской газеты.

153

Речь идет о попытке созыва второго съезда РСДРП, предпринятой в начале 1900 года по инициативе Екатеринославского комитета РСДРП, при поддержке Бунда и «Союза русских социал-демократов за границей». Съезд предполагалось созвать в Смоленске весной 1900 года. Ленин и члены группы «Освобождение труда» относились к этой попытке отрицательно, считая созыв съезда преждевременным. Однако группа «Освобождение труда» не считала возможным отказаться от участия в съезде и поручила представительство на нем В. И. Ленину, прислав ему мандат из-за границы. Съезд не состоялся вследствие многочисленных арестов в ряде социал-демократических организаций в апреле— мае 1900 года.

154

Периодизация, данная здесь, связана со следующими фактами: в феврале 1900 года Ленин, вернувшись из ссылки, начал работу по подготовке издания «Искры»; в декабре 1900 года вышел первый номер «Искры»; в январе 1902 года в Самаре состоялся съезд искровцев, на котором было создано бюро российской организации «Искры»; в феврале 1902 года произошли массовые аресты искровцев охранным отделением.

155

Данный документ представляет собой детальную разработку регламента и порядка дня съезда. Первая часть документа (раздел А) легла в основу регламента, принятого съездом. Вторая часть документа (раздел Б) является тем проектом Tagesordnung'a (порядка дня) с комментариями к нему, который, по свидетельству В. И. Ленина, «был известен всем искрякам задолго до съезда и всем членам съезда» (Сочинения, 4 изд., том 7, стр. 15).

В первоначальный текст публикуемого документа Лениным были внесены дополнения, в которых учтены замечания, полученные от Мартова и, возможно, от других искровцев, ознакомившихся с документом. Текст документа воспроизводится полностью, с последующими дополнениями и изменениями.

156

Документ представляет собой предварительный учет состава съезда и соотношения группировок на нем, сделанный Лениным до открытия съезда. В графе «Число голосов» указано количество голосов, которое имела на съезде каждая организация. В графе «Явились» указано количество делегатов, приехавших в Женеву к моменту составления таблицы. В графе, обозначенной «+? —», цифры под знаком «+» означают число голосов искровцев, цифры под знаком «?» – число голосов делегатов, не определившихся в смысле направления, цифры под знаком «—» – число голосов антиискровцев. В отдельных случаях в этой графе учтена предполагаемая позиция не только явившихся делегатов, но и тех, которые должны были приехать. Цифры в последней графе обозначают, по-видимому, намечавшееся разделение искровцев на «твердых» (последовательных) и «мягких».

157

Воронежский комитет, в состав которого входили преимущественно «экономисты», не был приглашен на II съезд РСДРП ввиду непризнания им ОК по созыву съезда, а также выработанного ОК устава, на основании которого был созван съезд. За два дня до съезда Воронежским комитетом было подано заявление в ОК с требованием третейского суда по этому вопросу. Съезд отклонил требование Воронежского комитета и признал действия ОК правильными.

158

Имеется в виду комиссия по проверке мандатов делегатов и по определению состава II съезда РСДРП.

159

Имеется в виду решение съезда о порядке голосования. При обсуждении регламента Мартов внес предложение, чтобы по всем вопросам, касающимся порядка заседания, в голосовании принимали участие не только делегаты с решающим голосом, но и с совещательным. Ленин предложил производить голосование по всем вопросам только по мандатам, чтобы участие в голосовании принимали лишь делегаты с решающим голосом.

160

Имеется в виду порядок дня съезда, предложенный Либером, возражавшим против постановки вопроса о положении Бунда в партии на первое место, т. е. сразу после организационных вопросов, как это предлагалось в порядке дня, внесенном на утверждение съезда Организационным комитетом.

161

На втором заседании съезда представитель Бакинского комитета, к которому присоединились представители Тифлисского и Батумского комитетов, выступил с опровержением приписанного ему в докладе Организационного комитета предложения пригласить группу «Борьба» на съезд. В доклад было внесено исправление.

162

Имеется в виду доклад Либера о месте Бунда в партии.

163

Имеется в виду внесенный Либером на обсуждение съезда устав Бунда, в котором проводились националистические и сепаратистские взгляды Бунда на построение партии. Ниже Ленин конспективно записал пункты этого устава.

164

Бунд в § 4 своего устава требовал предоставить ему право дополнять общепартийную программу особыми, якобы не противоречащими партийной программе пунктами «по вопросам, обусловливаемым особенным положением еврейского пролетариата в России и взаимоотношением общественных сил в среде еврейской нации».

165

Здесь и ниже значком «+» Ленин отметил внесенные В. Ф. Гориным редакционные поправки и дополнения к принципиальной части проекта программы РСДРП, выработанного редакцией «Искры» и «Зари» (см. «Проект программы РСДРП (Выработанный редакцией «Искры» и «Зари»). Отдельный оттиск из № 21 «Искры»», стр. 1–2).

166

Плеханов выступил на съезде с критикой речи Мартынова, которая была направлена против положения Ленина о том, что исключительно своими силами рабочий класс может выработать только тред-юнионистское сознание, а социалистическое сознание вносится в рабочее движение извне социал-демократией. Указывая, что Мартынов построил свою критику проекта партийной программы на одной цитате из работы Ленина «Что делать?», Плеханов сказал: «Прием т. Мартынова напоминает мне одного цензора, который говорил: «Дайте мне «Отче наш» и позвольте мне вырвать оттуда одну фразу и я докажу вам, что его автора следовало бы повесить»» («Второй съезд РСДРП», 1959, стр. 125).

167

Имеется в виду книга В. И. Ленина «Что делать?» (см. Сочинения, 5 изд., том 6, стр. 1–192).

168

Публикуемая ниже запись «К программной комиссии» является формулировкой 8 параграфа части проекта программы, касающейся охраны рабочих. Этот параграф был принят программной комиссией и съездом в несколько измененной редакции.

169

Речь идет об обсуждении предложения бундовцев внести в программу специальный пункт о «равноправии языков».

170

Данная запись является планом речи Ленина при выборах редакции «Искры» на 31-м заседании съезда 7 (20) августа (см. настоящий том, стр. 305–308), написанным им после произнесения речи.

171

Речь идет о собрании сторонников искровского большинства («собрание 24-х», считая решающие голоса, а не лиц) 5(18) августа 1903 года. Этому собранию предшествовало собрание членов организации «Искры» («собрание 16-ти») по вопросу о списке кандидатур в ЦК. Соглашение по этому вопросу не было достигнуто, и раскол на искровцев последовательных и «зигзаговых» (так называл Ленин сторонников Мартова) окончательно определился. Далее происходили уже, как называл их Ленин, «частные, неофициальные свидания всех единомыслящих», каким было и собрание 5 (18) августа. На собрании 24-х было прочитано письмо Мартова и Потресова (Старовера), которые настаивали на своем участии в совещании искровцев большинства и на утверждении списка кандидатур в ЦК, намеченного сторонниками Мартова. Собрание отвергло эти предложения и наметило свой список, впоследствии внесенный на съезд.

Настоящая таблица составлена Лениным после «собрания 24-х» с целью установления его точной даты. Аналогичная таблица, составленная Лениным, имеется также в подготовительных материалах к брошюре «Шаг вперед, два шага назад» (см. Ленинский сборник XI, стр. 318). В этой брошюре Ленин, подтверждая, что «собрание 24-х» было после 28-го заседания съезда, т. е. после того, как был решен вопрос об организации партийных центров, писал: «Эта хронологическая справка очень важна. Она документально опровергает мнение тов. Мартова, что мы разошлись по вопросу об организации центров, а не по вопросу об их личном составе. Она документально доказывает правильность моего изложения на съезде Лиги и в «Письме в редакцию»» (Сочинения, 4 изд., том 7, стр. 260).

172

Публикуемые записи сделаны Лениным на заседаниях программной комиссии.

Приведенные ниже цифры обозначают по порядку число абзацев каждого раздела проекта программы и общую сумму всех абзацев.

173

Речь идет о предложении заменить во втором абзаце проекта программы слова «свою партию» – словом «себя» и слова «русская социал-демократия» – словами «российская социал-демократия».

174

Это замечание В. И. Ленина обозначает, что третий абзац проекта программы был разделен программной комиссией на два и выделенный четвертый абзац начинался со слов: «Главную особенность».

175

Речь идет о добавлении в общеполитическую часть программы нового параграфа о местном самоуправлении.

176

Речь идет о формулировке § 6 (в редакции комиссии – § 7) общеполитических требований проекта программы (см. примечание № 107)

177

Заметки сделаны В. И. Лениным во время 22-го и 23-го заседаний съезда 2 (15) августа и представляют собой запись отдельных положений из речей делегатов, а также собственные формулировки Ленина, значительная часть которых в несколько измененном виде вошла в речи, произнесенные им при обсуждении § 1 устава партии (см. настоящий том, стр. 287–291).

178

Данный документ, написанный В. И. Лениным после окончания работы II съезда РСДРП, дает картину основных группировок, сложившихся на съезде (до ухода пяти бундовцев и двух рабочедельцев, имевших 7 решающих голосов). Цифры, стоящие слева (9, 6, 24) обозначают голоса, которыми располагали сторонники Мартова, «болото» и последовательные искровцы. Цифры, стоящие в скобках (6, 5, 20), обозначают число делегатов в составе каждой из этих групп. В списке участников съезда с совещательным голосом отсутствуют польские социал-демократы, по-видимому, потому, что они присутствовали только на первых четырех заседаниях съезда.

179

Статья по этому плану не была написана.

180

Конец «номадному» периоду (от греческого слова «номады» – кочевники) – конец кустарничеству, идейной и организационной раздробленности социал-демократических организаций.

181

«Вестник Русской Революции. Социально-политическое обозрение» – нелегальный журнал; издавался за границей (Париж – Женева) в 1901–1905 годах. Вышло четыре номера. № 1 был издан «Группой старых народовольцев» под редакцией Н. С. Русанова (К. Тарасова); с № 2 «Вестник Русской Революции» – теоретический орган партии эсеров. Сотрудниками журнала были М. Р. Гоц (А. Левицкий), И. А. Рубенович, В. М. Чернов (Ю. Гардении) и др.

182

«Рабочая партия политического освобождения России» – немногочисленная организация народнического направления; возникла в Минске в 1899 году. Возглавляли ее Л. М. Клячко (Родионова), X. А. Гальперин, Г. А. Гершуни, М. Д. Сладкопевцев и др. Отдельные ее группы были созданы также в Белостоке, Екатеринославе, Житомире и некоторых других городах.

В 1900 году «Рабочая партия политического освобождения России» выпустила программную брошюру «Свобода», в которой выдвинула задачу завоевания политической свободы путем, главным образом, террористической деятельности. Весной 1900 года организация была разгромлена охранным отделением; отдельные ее группы продолжали существовать разрозненно. Летом 1902 года они вошли в партию эсеров.

183

Издание редакцией «Искры» брошюры, которая включала бы прокламацию Екатеринославского комитета РСДРП «К еврейским рабочим г. Екатеринослава» и статью Заграничного комитета Бунда «По поводу одной прокламации», по-видимому, не было осуществлено.

184

В издании 1903 года был напечатан проект программы, выработанный редакцией «Искры» и «Зари», с объяснением к проекту, написанным Лениным (см. настоящий том, стр. 200–203).

185

«Отечественные Записки» – литературно-политический журнал, начал издаваться в Петербурге в 1820 году; с 1839 года становится наиболее прогрессивным журналом того времени. В работе журнала принимали участие В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, Н. П. Огарев и др. С 1846 года, после ухода из редакции Белинского, значение «Отечественных Записок» стало падать. С 1868 года, когда журнал перешел в руки Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, наступил период нового расцвета «Отечественных Записок»; в это время журнал группировал вокруг себя революционно-демократическую интеллигенцию. После смерти Некрасова (1877) преобладающее влияние в журнале приобрели народники.

Журнал подвергался непрерывным цензурным преследованиям и в апреле 1884 года был закрыт царским правительством.

186

Кружок петрашевцев возник в Петербурге в середине 40-х годов XIX века. В кружке наряду с дворянами по происхождению было значительное количество представителей разночинной интеллигенции. Во главе кружка стоял один из выдающихся представителей революционно-демократической интеллигенции М. В. Буташевич-Петрашевский – последователь французского социалиста-утописта Ш. Фурье; выдающимися участниками кружка были Н. А. Спешнев, Д. Д. Ахшарумов, Н. А. Момбелли, Н. С. Кашкин. Среди петрашевцев были писатели М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Плещеев, Ф. М. Достоевский, В. Н. и А. Н. Майковы и др. Кружки петрашевцев существовали в Москве, Казани, Ростове-Ярославском, Тамбове. Политические взгляды петрашевцев не были однородны, но в своем большинство петрашевцы выступали против царского самодержавия и крепостничества и являлись сторонниками утопического социализма. Решающую роль в формировании политических и философских взглядов петрашевцев сыграли произведения великих русских революционных демократов Белинского и Герцена. Деятельность кружка петрашевцев протекала особенно оживленно в 1848–1849 годах. В эти годы кружок Петрашевского превратился в один из крупных центров борьбы с официальной помещичьей идеологией в России. На собраниях кружка обсуждались проекты освобождения крестьян, говорилось о замене самодержавия республикой, о введении открытого судопроизводства и суда присяжных, о свободе печати; ставился вопрос о революционной пропаганде; горячо обсуждалось знаменитое письмо Белинского к Гоголю, которое петрашевцы намеревались распространить.

В последний период существования кружка его члены активно обсуждали вопрос о создании тайного общества и о способах организации восстания против царизма. Среди руководителей кружка вынашивалась идея организации восстания против царизма и создания в этих целях тайного общества. Петрашевцами был издан «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», в котором проводились передовые политические, философские и литературные идеи.

В ночь на 23 апреля (5 мая) 1849 года члены кружка были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. 21 человек был приговорен к расстрелу. Однако царское правительство не решилось привести этот приговор в исполнение. После инсценировки казни девяти осужденным смертный приговор был заменен каторгой (Петрашевскому – бессрочною, а восьмерым членам кружка – от 2 до 15 лет), остальным – арестантскими ротами или определением в рядовые линейных батальонов.