Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

Те общие условия пореформенной эпохи, которые вызывали развитие в деревне мелких промыслов, чрезвычайно рельефно охарактеризованы исследователями московских промыслов. «С одной стороны, за это время условия крестьянского быта значительно ухудшились, – читаем мы в описании кружевного промысла, – а, с другой стороны, потребности населения – той части его, которая находится в более благоприятных условиях, – значительно возросли»[319]. И автор констатирует, по данным о взятой им области, увеличение числа безлошадных и не занимающихся хлебопашеством, наряду с увеличением числа многолошадных крестьян и общего количества скота у крестьян. Таким образом, с одной стороны, увеличилось число лиц, нуждающихся в «стороннем заработке», ищущих промысловой работы, – с другой стороны, меньшинство зажиточных семей богатело, составляло «сбережения», получало «возможность принанять одного рабочего, другого или раздавать работу по домам бедным крестьянам». «Здесь мы, конечно, – поясняет автор, – не касаемся тех случаев, когда из среды таких семей развиваются личности, известные под названием кулаков, мироедов, а рассматриваем лишь самые обыкновенные явления в среде крестьянского населения».

Итак, местные исследователи указывают на связь между разложением крестьянства и ростом мелких крестьянских- промыслов. И это вполне понятно. Из данных, изложенных во II главе, вытекает, что разложение земледельческого крестьянства необходимо должно было дополняться ростом мелких крестьянских промыслов. По мере упадка натурального хозяйства, один за другим вид обработки сырья превращался в особые отрасли промышленности; образование крестьянской буржуазии и сельского пролетариата увеличивало спрос на продукты мелких крестьянских промыслов, доставляя в то же время и свободные рабочие руки для этих промыслов и свободные денежные средства[320].

IV. Разложение мелких товаропроизводителей. Данные подворных переписей кустарей в Московской губернии

Посмотрим теперь, каковы те общественно-экономические отношения, которые складываются среди мелких товаропроизводителей в промышленности. Задача определить характер этих отношений однородна с той задачей, которая была поставлена выше, во II главе, относительно мелких земледельцев. Вместо размеров земледельческого хозяйства мы должны взять теперь за основание размеры промысловых хозяйств; группировать мелких промышленников по размерам их производства, рассмотреть роль наемного труда в каждой группе, состояние техники и т. д.[321] Необходимые для такого анализа подворные переписи кустарей мы имеем по Московской губернии[322]. По целому ряду промыслов исследователи приводят точные статистические данные о производстве, иногда и о земледелии каждого отдельного кустаря (время основания заведения, число семейных и наемных рабочих, сумма годового производства, число лошадей у кустаря, способ обработки земли и т. д.). Никаких групповых таблиц при этом исследователи не дают, и мы должны были составить эти таблицы сами, распределяя кустарей каждого промысла на разряды (I – низший; II – средний и III – высший) по числу рабочих (и семейных и наемных) на одно заведение, иногда по размерам производства, по технической постановке его и т. д. Вообще основания для распределения кустарей на разряды были определяемы сообразно всем данным, приведенным в описании промысла; при этом необходимо было в различных промыслах брать различные основания для разделения кустарей на разряды, напр., в очень мелких промыслах относить к низшему разряду заведения с 1 рабочим, к среднему – с 2-мя, к высшему – с 3-мя и более, а в более крупных промыслах к низшему – заведения с 1–5 рабочими, к среднему с 6–10 и т. д. Без применения различных приемов группировки мы не могли бы представить по каждому промыслу данных о заведениях различной величины. Составленная таким образом таблица помещена в приложении (см. прилож. I); в ней указано, по каким признакам кустари каждого промысла распределены на разряды, приведены для каждого разряда в каждом промысле абсолютные числа заведений, рабочих (и семейных и наемных вместе), суммы производства, заведений с наемными рабочими, наемных рабочих; для характеристики земледелия кустарей вычислено среднее число лошадей на 1 хозяина в каждом разряде и процент кустарей, обрабатывающих землю «работником» (т. е. прибегающих к найму сельских рабочих). Таблица охватывает всего 37 промыслов с 2278 заведениями, 11 833 работниками и с суммой производства более 5-ти миллионов рублей, а за вычетом 4-х промыслов, которые исключены из общей сводки по неполноте данных или по исключительному характеру их[323] – всего 33 промысла, 2085 заведений, 9427 работников и сумму производства 3466 тыс. руб., а с поправкой (по 2-м промыслам) – около 33/4 млн. рублей.

Так как рассматривать данные по всем 33-м промыслам нет никакой надобности и это было бы чересчур обременительно, то мы разделили эти промыслы на 4 категории: 1) 9 промыслов с средним числом рабочих (и семейных и наемных вместе) на 1 заведение от 1,6 до 2,5; 2) 9 промыслов с средним числом рабочих от 2,7 до 4,4; 3) 10 промыслов с средним числом рабочих от 5,1 до 8,4 и 4) 5 промыслов с средним числом рабочих от 11,5 до 17,8. В каждой категории соединены таким образом промыслы, довольно близко подходящие друг к другу по числу рабочих на 1 заведение, и для дальнейшего изложения мы будем ограничиваться данными об этих 4-х категориях промыслов. Приводим in extenso эти данные.

* Литеры a) b) c) означают, что цифры, имеющие указанное в заголовке значение, поставлены в клетках одна над другой.

** Это – проценты ко всему числу заведений и рабочих в данной категории промыслов или в данном разряде

*** По двум промыслам вместо стоимости продукта (= сумме производства) даны сведения о стоимости сырья, поступающего в обработку. Это уменьшает сумму производства тысяч на 300.

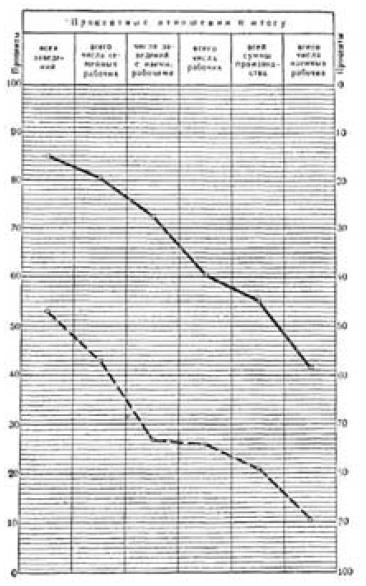

Эта табличка сводит те главнейшие данные об отношениях высших и низших разрядов кустарей, которые послужат нам для дальнейших выводов. Итоговые данные по всем четырем категориям мы можем иллюстрировать диаграммой, построенной совершенно так же, как и та диаграмма, которой мы иллюстрировали, во II главе, разложение земледельческого крестьянства. Определяем для каждого разряда процентную долю всего числа заведений, всего числа семейных рабочих, всего числа заведений с наемными рабочими, всего числа рабочих (и семейных и наемных вместе), всей суммы производства и всего числа наемных рабочих, и наносим эти процентные доли (по описанному во II главе приему) на диаграмму[324].

Диаграмма итоговых данных предыдущей таблицы

_____ Сплошная линия указывает в процентах (считая сверху) долю высшего, третьего, разряда кустарей в общей сумме числа заведений, рабочих и т. д. по 33-м промыслам.

_ _ _ Пунктирная линия указывает в процентах (считая снизу) долю низшего, первого, разряда кустарей в общей сумме числа заведений, рабочих и т. д. по 33 промыслам.

Рассмотрим теперь выводы из этих данных.

Начинаем с роли наемного труда. По 33 промыслам наемный труд преобладает над семейным: 51 % всего числа рабочих принадлежит к наемникам; для «кустарей» Московской губернии этот процент даже еще ниже действительности. Мы подсчитали данные по 54 промыслам Московской губернии, по которым даны точные числа наемных рабочих, и получили 17 566 наемников из 29 446 рабочих, т. е. 59,65 %. Для Пермской губернии процент наемных рабочих среди всех кустарей и ремесленников, вместе взятых, определился в 24,5 %, а среди одних товаропроизводителей – в 29,4–31,2 %. Но эти огульные цифры обнимают, как увидим ниже, не только мелких товаропроизводителей, но также и капиталистическую мануфактуру. Гораздо интереснее поэтому тот вывод, что роль наемного труда повышается параллельно с расширением размеров заведений: это наблюдается и при сравнении одной категории с другой и при сравнении разных разрядов той же категории. Чем крупнее размеры заведений, тем выше процент заведений с наемными рабочими, тем выше процент наемных рабочих. Народники-экономисты ограничиваются обыкновенно заявлением, что среди «кустарей» преобладают мелкие заведения с исключительно семейными рабочими, причем в подтверждение приводят нередко «средние» цифры. Как видно из приведенных данных, эти «средние» непригодны для характеристики явления в данном отношении, и численное преобладание мелких заведений с семейными рабочими нисколько не устраняет того основного факта, что тенденция мелкого товарного производства клонится к все большему употреблению наемного труда, к образованию капиталистических мастерских. Кроме того, приведенные данные опровергают также и другое, не менее распространенное утверждение народников, именно, что наемный труд в «кустарном» производстве служит собственно к «восполнению» семейного труда, что к нему прибегают не в целях наживы и т. д.[325] На самом же деле, оказывается, что и среди мелких промышленников, – точно так же, как среди мелких земледельцев, – растущее употребление наемного труда идет параллельно с увеличением числа семейных рабочих. В большинстве промыслов мы видим, что от низшего разряда к высшему увеличивается употребление наемного труда, несмотря на то, что возрастает и число семейных рабочих на одно заведение. Употребление наемного труда не сглаживает различия в семейном составе «кустарей», а усиливает эти различия. Диаграмма наглядно показывает эту общую черту мелких промыслов: высший разряд концентрирует громадную массу наемных рабочих, несмотря на то, что он наилучше обеспечен семейными рабочими. «Семейная кооперация» является, таким образом, основанием капиталистической кооперации[326]. Само собою разумеется, конечно, что этот «закон» относится только к самым мелким товаропроизводителям, только к зачаткам капитализма; этот закон доказывает, что тенденция крестьянства состоит в превращении в мелкого буржуа. Раз только образовались уже мастерские с довольно крупным числом наемных рабочих, – значение «семейной кооперации» неизбежно должно падать. И мы видим, действительно, из наших данных, что указанный закон не применяется к наиболее крупным разрядам высших категорий. Когда «кустарь» превращается в настоящего капиталиста, занимающего от 15 до 30 наемных рабочих, – роль семейного труда в его мастерских падает, доходя до самой ничтожной величины (напр., в высшем разряде высшей категории семейные рабочие составляют только 7 % всего числа рабочих). Другими словами: поскольку «кустарные» промыслы имеют такие мелкие размеры, что в них преобладающую роль играет «семейная кооперация», – постольку эта семейная кооперация является вернейшим залогом развития капиталистической кооперации. Здесь сказывается, следовательно, с полной наглядностью диалектика товарного производства, превращающая «жизнь трудами рук своих» в жизнь, основанную на эксплуатации чужого труда.

Переходим к данным о производительности труда. Данные о сумме производства, приходящейся в каждом разряде на 1 рабочего, показывают, что с увеличением размеров заведений повышается производительность труда. Это наблюдается в громадном большинстве промыслов и во всех без исключения категориях промыслов; диаграмма наглядно иллюстрирует этот закон, показывая, что на долю высшего разряда приходится большая доля всей суммы производства, чем его доля в общем числе рабочих; в низшем разряде это отношение обратно. Сумма производства, приходящаяся на 1 рабочего в заведениях высших разрядов, оказывается на 20–40 % выше таковой же суммы в заведениях низшего разряда. Правда, крупные заведения имеют обыкновенно более продолжительный рабочий период, и иногда они обрабатывают более ценный материал, чем мелкие, но оба эти обстоятельства не могут устранить того факта, что производительность труда в крупных мастерских значительно выше, чем в мелких[327]. Да это и не может быть иначе. Крупные заведения имеют в 3–5 раз больше рабочих (и семейных, и наемных вместе), чем мелкие, а применение кооперации в более широких размерах не может не влиять на повышение производительности труда. Крупные мастерские всегда бывают лучше обставлены в техническом отношении, снабжены лучшими инструментами, орудиями, приспособлениями, машинами и т. д. Напр., в щеточном промысле в «правильно организованной мастерской» должно быть до 15 рабочих, в крючечном – 9–10 рабочих. В игрушечном промысле большинство кустарей обходится для сушки товара обыкновенными печами, более крупные хозяева имеют особые сушильные печи, а крупнейшие – особые здания, сушильни. В производстве металлических игрушек особые мастерские есть у 8 хозяев из 16-ти, а по разрядам: I) 0 у 6; II) 3 у 5 и III) 5 у 5. У 142 зеркальщиков и рамочников 18 особых мастерских, а по разрядам: I) 3 у 99; II) 4 у 27 и III) 11 у 16. В грохотоплетном промысле плетение грохотов совершается ручным способом (I разряд), а тканье – механическим (II и III разряды). В портняжном промысле на 1 хозяина приходится швейных машин по разрядам: I) 1,3; II) 2,1 и III) 3,4 и т. д., и т. д. В исследовании мебельного промысла г. Исаев констатирует, что ведение дела одиночками сопряжено с следующими невыгодами: 1) неимение одиночками полного состава орудий; 2) сужение круга изготовляемых товаров, ибо для громоздких продуктов нет места в избе; 3) гораздо более дорогая покупка материала в розницу (дороже на 30–35 %); 4) необходимость продавать товар дешевле отчасти вследствие недоверия к мелкому «кустарнику», отчасти вследствие нужды его в деньгах[328]. Известно, что совершенно аналогичные явления наблюдаются не в одном мебельном, а в громадной массе мелких крестьянских промыслов. Наконец, необходимо добавить, что увеличение стоимости изделий, производимых одним рабочим, наблюдается не только от низшего разряда к высшему в большинстве промыслов, но также и от мелких промыслов к крупным. В 1-ой категории промыслов один рабочий производит в среднем на 202 руб., во 2-ой и 3-ьей – рублей на 400, в 4-ой – более чем на 500 руб. (цифру 381, по вышеуказанной причине, надо увеличить раза в полтора). Это обстоятельство указывает на связь между вздорожанием сырья и процессом вытеснения мелких заведений крупными. Каждый шаг в развитии капиталистического общества неизбежно сопровождается вздорожанием таких продуктов, как лес и т. п., и, таким образом, ускоряет гибель мелких заведений.

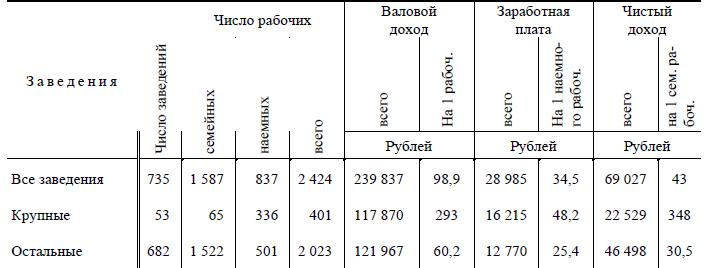

Из вышеизложенного вытекает, что и в мелких крестьянских промыслах громадную роль играют сравнительно крупные капиталистические заведения. Составляя небольшое меньшинство в общем числе заведений, они концентрируют, однако, весьма большую долю общего числа рабочих и еще большую долю общей суммы производства. Так, по 33-м промыслам Московской губернии 15 % заведений высшего разряда концентрируют 45 % всей суммы производства; на долю же 53-х процентов заведений низшего разряда приходится всего только 21 % всей суммы производства. Само собою разумеется, что распределение чистого дохода от промыслов должно быть еще несравненно менее равномерным. Данные пермской кустарной переписи 1894/95 г. наглядно иллюстрируют это. Выделяя по 7-ми промыслам наиболее крупные заведения, получаем такую картину взаимоотношений мелких и крупных заведений[329]:

Ничтожная доля крупных заведений (менее 1/10 общего числа), имеющих около 1/5 всего числа рабочих, сосредоточивает почти половину всего производства и около 2/5 всего дохода (считая вместе и заработную плату рабочих и доход хозяев). Мелкие хозяйчики получают чистый доход, значительно уступающий заработной плате наемных рабочих в крупных заведениях; в другом месте мы показали подробно, что такое явление представляет из себя не исключение, а общее правило для мелких крестьянских промыслов[330].

Резюмируя те выводы, которые вытекают из разобранных нами данных, мы должны сказать, что экономический строй мелких крестьянских промыслов представляет из себя типичный мелкобуржуазный строй, – такой же, какой мы констатировали выше среди мелких земледельцев. Расширение, развитие, улучшение мелких крестьянских промыслов не может происходить в данной общественно-хозяйственной атмосфере иначе, как выделяя меньшинство мелких капиталистов, с одной стороны, а с другой – большинство наемных рабочих или таких «самостоятельных кустарей», которым живется еще тяжелее и хуже, чем наемным рабочим. Мы наблюдаем, следовательно, в самых мелких крестьянских промыслах самые явственные зачатки капитализма, – того самого капитализма, который разными экономистами-Маниловыми{83} изображается чем-то оторванным от «народного производства». И с точки зрения теории внутреннего рынка значение разобранных фактов немаловажно. Развитие мелких крестьянских промыслов ведет к тому, что более состоятельные промышленники расширяют спрос на средства производства и на рабочую силу, почерпаемую из рядов сельского пролетариата. Число наемных рабочих у сельских ремесленников и мелких промышленников во всей России должно быть довольно внушительным, если, напр., в одной Пермской губернии их насчитывается около 61/2 тысяч[331].

V. Капиталистическая простая кооперация

Из раздробленного мелкого производства вырастает капиталистическая простая кооперация. «Капиталистическое производство начинается на деле с того момента, когда один и тот же индивидуальный капитал занимает одновременно большее число рабочих, следовательно, процесс труда расширяет свои размеры и доставляет продукт в большем количестве. Действие большего числа рабочих в одно и то же время, в одном и том же месте (или, если хотите, на одном и том же поле труда), для производства одного и того же сорта товаров, под командой одного и того же капиталиста, составляет исторически и логически исходный пункт капиталистического производства. По отношению к самому способу производства мануфактура, напр., отличается в своем зачаточном виде от цехового ремесленного производства едва ли чем другим, кроме большего числа одновременно занятых одним и тем же капиталом рабочих. Мастерская цехового мастера только расширена» («Das Kapital», I2, S. 329){84}.

Именно этот исходный пункт капитализма и наблюдается, следовательно, в наших мелких крестьянских («кустарных») промыслах. Иная историческая обстановка (отсутствие или слабое развитие цехового ремесла) видоизменяет только формы проявления одних и тех же капиталистических отношений. Отличие капиталистической мастерской от мастерской мелкого промышленника состоит сначала только в числе одновременно занимаемых рабочих. Поэтому первые капиталистические заведения, будучи численно в меньшинстве, как бы исчезают в общей массе мелких заведений. Однако употребление большего числа рабочих неизбежно ведет к последовательным изменениям и в самом производстве, к постепенному преобразованию производства. При ручной первобытной технике различия между отдельными работниками (по силе, ловкости, искусству и пр.) всегда бывают очень велики; уже по одной этой причине положение мелкого промышленника делается крайне шатким; его зависимость от рыночных колебаний приобретает самые тяжелые формы. При наличности же нескольких рабочих в заведении индивидуальные различия между ними сглаживаются уже в самой мастерской; «совокупный рабочий день большого числа одновременно занятых рабочих является уже сам по себе днем общественного среднего труда»{85}, и в силу этого производство и сбыт продуктов капиталистической мастерской приобретает несравненно большую регулярность и прочность. Является возможность полнее утилизировать строения, склады, инструменты и орудия труда и пр.; а это ведет к удешевлению стоимости производства в более крупных мастерских[332]. Для того, чтобы вести производство в более широких размерах и занимать одновременно многих рабочих, требуется скопление довольно значительного капитала, который образуется часто не в сфере производства, а в сфере торговли и пр. Величина этого капитала определяет форму личного участия хозяина в предприятии: является ли он и сам рабочим, если его капитал еще очень мелок, или отказывается от личного труда и специализируется на коммерческо-предпринимательских функциях. «Можно привести в связь положение хозяина мастерской с числом его рабочих», – читаем мы, напр., в описании мебельного промысла. «Два-три работника дают хозяину столь небольшой излишек, что он работает наряду с ними… Пять работников уже дают хозяину столько, что он до известной степени освобождает уже себя от ручного труда, несколько поленивается и исполняет, главным образом, две последние хозяйские роли» (т. е. покупку материалов и сбыт товаров). «Коль скоро число наемных рабочих достигает 10 или превышает эту цифру, то хозяин не только оставляет ручной труд, но даже почти прекращает свой надзор за рабочими: он заводит главного мастера, наблюдающего над работниками… Здесь он становится уже маленьким капиталистом, «коренным хозяином»«(Исаев, «Пром. Моск. губ.», I, 52–53). Приведенные нами статистические данные наглядно подтверждают эту характеристику, показывая уменьшение числа семейных рабочих при появлении значительного числа наемных рабочих.

Общее значение капиталистической простой кооперации в развитии капиталистических форм промышленности автор «Капитала» характеризует следующим образом:

«Исторически капиталистическая форма кооперации развивается в противоположность крестьянскому хозяйству и независимому ремесленному производству, все равно, имеет ли это последнее цеховую форму или нет… Подобно тому, как повысившаяся благодаря кооперации общественная производительная сила труда представляется производительной силой капитала, – так и сама кооперация представляется специфической формой капиталистического процесса производства, в противоположность процессу производства раздробленных независимых работников или мелких хозяйчиков. Это – первое изменение, которое испытывает самый процесс труда вследствие подчинения его капиталу… Одновременное употребление большего числа наемных рабочих в одном и том же процессе труда, будучи условием этого изменения, образует исходный пункт капиталистического производства… Поэтому, если, с одной стороны, капиталистический способ производства является исторической необходимостью для превращения процесса труда в общественный процесс, то, с другой стороны, эта общественная форма процесса труда есть употребляемый капиталом способ выгоднее эксплуатировать этот процесс посредством повышения его производительной силы.

В рассмотренной выше простой своей форме кооперация совпадает с производством в широких размерах, но она не образует никакой прочной, характеристической формы особой эпохи развития капиталистического производства. Самое большее, если она играет приблизительно такую роль в ремесленных еще зачатках мануфактуры…» («Das Kapital», I2, 344–345){86}.

В дальнейшем изложении мы увидим, как тесно связываются в России мелкие «кустарные» заведения, имеющие наемных рабочих, с несравненно более развитыми и более широко распространенными формами капитализма. Что же касается до роли этих заведений в мелких крестьянских промыслах, то выше было уже статистически показано, что эти заведения создают довольно широкую капиталистическую кооперацию взамен прежней раздробленности производства и в значительных размерах повышают производительность труда.

Наш вывод о громадной роли капиталистической кооперации в мелких крестьянских промыслах и о прогрессивном значении ее находится в самом резком противоречии с широко распространенной народнической доктриной о преобладании в мелких крестьянских промыслах всяческих проявлений «артельного начала». На самом деле, как раз наоборот, мелкая промышленность (и ремесло) отличается наибольшей раздробленностью производителей. В подтверждение противоположного взгляда народническая литература не могла дать ничего, кроме подборка единичных примеров, громадное большинство которых относится вовсе не к кооперации, а к временным, миниатюрным соединениям хозяев и хозяйчиков для общей закупки сырья, для постройки общей мастерской и т. д. Подобные артели нисколько даже не затрагивают преобладающего значения капиталистической кооперации[333]. Чтобы составить себе точное представление о том, как широко в действительности применение «артельного начала», недостаточно сослаться на выхваченные там и сям примеры; для этого необходимо взять данные по какому-либо сплошь исследованному району и рассмотреть сравнительное распространение и значение тех или других форм кооперации. Таковы, напр., данные пермской «кустарной» переписи 1894/95 года, – и мы показали уже в другом месте («Этюды», стр. 182–187[334]), какую поразительную раздробленность мелких промышленников констатировала эта перепись и как велико значение весьма немногочисленных крупных заведений. Сделанный выше вывод о роли капиталистической кооперации основан не на единичных примерах, а на точных данных подворных переписей, охватывающих целые десятки разнообразнейших промыслов в различных местностях.