По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

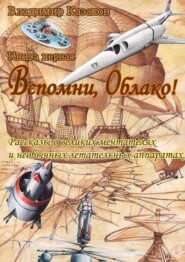

Вспомни, Облако!. Книга четвёртая. Рассказы об отважных пилотах всех времён и о тех, кого не отпустило небо

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Случилось это в Крыму, в Коктебеле, на горе Клементьева, где проводились ежегодные слеты планеристов. В соревнованиях участвовали планеры самых различных моделей и типов, разработанные известными авиаконструкторами Шереметьевым, Грибовским, Антоновым, многими другими изобретателями-самоучками. Почти на всех Сергею Анохину приходилось летать, многие из них он поднимал в небо в первый раз.

Пожалуй, тут, в Крыму, впервые Анохин испытывал и свой характер.

– Самым удобным для нас был южный ветер на горе, создававший восходящий поток, – вспоминал Сергей Николаевич с удовольствием. – Но мы летали и без него. В облаках. Мы парили в них вслепую, а когда выныривали, оказывалось, что посадку делать уже негде. Приходилось садиться на пляжах в Гурзуфе и Ялте. Иногда, летая над пляжем, выполняли фигуры высшего пилотажа, крутили петли. Публика собиралась, смотрела на это воздушное представление. Перед приземлением кричали: «Освободите пляж! Освободите пляж!» И летали вдоль узкой прибрежной полоски, пока отдыхающие освобождали нам место. При удачном ветре раз парил я над Карадагом, увлекся потоками, кружил, стараясь не потерять высоты. Вдруг промелькнула какая-то тень. Оглянулся и увидел орла. А надо заметить, что в целях лучшего обтекания планера человеку оставляют в фюзеляже лишь малое отверстие – для головы. Я и руки не мог бы при желании высунуть. Орел же, видно, посчитал меня огромной птицей и стал играть, целить в меня выпущенными когтями. Ну, думаю, плохи шуточки, лицо защищено только очками. Начал кричать, отгонять его голосом. Не слежу уже, где парю, кричу и мотаю головой. А он взовьется, и снова рядом, вот-вот глаза выцарапает. Как ни кричу, орел все пикирует. Маневренность настоящей птицы несравненно лучше, и он этим пользуется. Потом ему, видать, эта игра надоела – исчез. Однако и высоты у меня не стало. А под крылом уже Судак. Мне удалось благополучно приземлиться на его окраине, на пустыре…

Нравились Сергею Анохину полеты в Коктебеле. С высоты казалось, будто адские силы демонстрировали здесь свое могущество. А за горизонтом, где-то рядом, находятся сказочные волшебные страны. И каждый раз, когда в полете он видел дальние манящие вершины гор, напевал любимую песню:

Поднялись высоко шапки сдвинутых гор

…Первым оторвался от горы и улетел на планере вдаль Никодим Симонов – приземлился около Алушты. За ним рванулся на юг Семен Гавриш. Но, перелетев одну гору, был брошен нисходящим потоком прямо в лес. Кроны деревьев попались мягкие, хорошо спружинили, и его планер уцелел. Потом и Сергея Анохина потянуло вдаль к Севастополю. Маршрут был рискованным, потому что нормальная посадка почти исключалась: сплошное нагромождение скал, бетонные столбы и металлические изгороди вокруг домов отдыха и санаториев. Можно рассчитывать только на удачу в случае вынужденного приземления.

По словам Сергея Николаевича, он кругами в восходящих потоках набрал над горой приличную высоту и взял курс на запад. До Ливадии шел нормально. За «Ласточкиным гнездом» открылись новые прекрасные пейзажи. Усилился ветер. Склон постепенно снижался, и планер спускался вместе с ним. Море штормило, крупные валы вдребезги разбивались о берег. Нужно было прекращать полет, но садиться в такую погоду на море дело безнадежное – волна тотчас перевернет планер.

Анохин решил тянуть до Балаклавы и попытаться сесть там. Когда подошел к Байдарским воротам, стало темнеть, и теперь уже хочешь, не хочешь, а приземление неизбежно. Ветер дул вдоль склона и планер не держал, а прижимал к земле. Анохин перелетел мыс, за которым неожиданно открылись совершенно отвесные скалы, а перед скалами – крохотный пляжик местечка Батилиман, что означает «тонущий лиман». Что делать? Садиться вдоль пляжа он не мог: площадка коротка, с берега не подойти, там скалы. Единственный выход – садиться с моря. Но как? Приводняться, с расчетом выскочить на берег? У берега камни, которые моментально разнесут планер в щепки. А щепки влепятся в скалу, нависшую над пляжиком.

И вдруг Сергей Анохин увидел на берегу камень и столб для тента – нечто вроде ворот шириной метров пять. Быстро сообразил: фюзеляж планера пройдет, а крылья зацепятся и выполнят роль амортизатора. Решил идти на этот вариант посадки.

Заход с моря… нырок между камнем и столбом… удар… крылья разрушены. Но фюзеляж с кабиной пилота не потерял еще всей инерции полета и бьется о каменную стену…

С пограничной заставы, одна из сторожевых вышек которой была расположена на утесе, в Гурзуф полетела телеграмма:

«АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА В МЕСТЕЧКЕ БАТИЛИМАН.

ПЛАНЕР РАЗБИТ, ПИЛОТ АНОХИН ЖИВ.»

Утром из Коктебеля приехали планеристы во главе с Гавришем. Побывали на месте посадки. Увидели разбитый вдребезги планер. Искали следы крови. Не нашли. Им сказали, что пилот находится в одном из домов отдыха, где его устроили на ночлег.

Семен Гавриш ворвался в комнату, где спал Анохин, с возгласом:

– Сережа, я столько пережил. Мы осмотрели берег, не знаю, как можно после такого удара уцелеть!

– Я оцарапал руку. Вы же получили телеграмму, что я невредим?

– Нам телеграфировали, что ты «жив», а между «жив» и «невредим» большая разница! Как все случилось?

– Ты же видел, пытался смягчить удар. Кабина в утес все-таки врезалась, но на излете. Вылез. Невдалеке, вижу, торчит пограничная вышка. Подлез по камням к ней. Так, мол, и так – прилетел, говорю. А пограничник недоумевает: какой полет? Откуда ты свалился? Уговорил его все-таки передать телеграмму в Гурзуф. Была ведь у нас такая договоренность: дать знать о себе телеграммой… Вблизи находился санаторий комиссии содействия ученым. Тот самый, где мы сейчас с тобой. Здесь о моей посадке уже знали и встретили меня овациями. Какие к черту овации? Настроение у меня жуткое: до цели не долетел, планер расколотил…

– А на горе молодежь бушует, обвиняет руководство школы в том, что оно разрешило нам летать с Роман-Кош, рисковало мастерами.

– И напрасно бушуют. Если будем сидеть на месте, вообще никаких достижений не будет.

Сергей Анохин набирался опыта, который, сплавляясь с врожденным талантом, позволил ему стать большим мастером советского планеризма. Его летная книжка фиксировала на своих страницах всесоюзные полеты и мировые рекорды, дерзкие экспериментальные полеты и парашютные прыжки.

«Игра со смертью» – так назвали американцы «неслыханный по дерзости эксперимент», который провел в воздухе пилот-инструктор Сергей Анохин.

Все началось с научного спора членов техкома на 10-м Всесоюзном слете планеристов в 1934 году. Дебатировался жизненно важный вопрос, глубинная суть которого – безопасность полета. В то время авиаконструкторам не было ясно, на какой же скорости планер и самолет могут войти во флаттер и разрушиться. Профессор Владимир Петрович Ветчинкин подсчитал, что аппарат потеряет крылья, если полетит быстрее 220 километров в час, а большинство специалистов считали, что до скорости 300 километров в час ничего с планером не случится.

Решили провести испытательный полет. Для этого выбрали «Рот-Фронт-2» конструкции О. К. Антонова, как аппарат, совершенный с точки зрения аэродинамики и оптимальной прочности.

– Олег Константинович, не давайте ломать этот планер! Зачем губить такую хорошую машину? – уговаривал Антонова шеф-пилот «Рот-Фронта» Виктор Расторгуев, мечтавший установить на длиннокрылом серебристом красавце рекорд высоты.

– Надо, Виктор. Надо, – решительно ответил Антонов.

Планеров такого типа было четыре варианта, каждый

в своем роде единственный.

Доверили провести испытание Сергею Анохину, к тому времени зарекомендовавшему себя авиатором с огромным самообладанием, ювелирно точным в пилотировании, человеком с отличной реакцией в минуты опасности.

…Сергей Анохин шел на аэродром. Его худощавую невысокую фигуру облегал новенький синий комбинезон, перетянутый в талии широким армейским ремнем с маленькой кобурой пистолета. Продолговатое, потемневшее от горячих крымских ветров лицо обрамлял белый подшлемник. На лбу летные очки. В уголке губ дымила папироса.

Волновался ли он?

По более позднему личному признанию, Анохин не страшился опасности и верил в себя, верил, что в случае необходимости сумеет воспользоваться парашютом, однако его сковывало какое-то нервное напряжение, ожидание неизвестного.

На вершине горы был в самом разгаре день «большого» парения. КИМ, «Темп», Г-9, «Упары» летали вдоль склона, пытаясь набрать высоту и уйти на дальность.

Аэропоезд – П-5 и прицепленный к нему длинным тросом «Рот-Фронт» – стоял на старте в полной готовности.

– Когда полетим? – подойдя к ожидавшей его группе конструкторов и лётчиков, спросил Анохин.

– Подождем… Часов в пять ветерок ожидается потише, – раздумчиво ответил начальник слета.

Руководителям слета и членам техкома было о чем подумать. Полет очень рискованный. Цена его, возможно, человеческая жизнь. На подобные эксперименты обычно требуется разрешение высшего начальства. Но каждый член технического комитета знал, что жизненно важный, необходимый для дальнейшего прогресса авиации вопрос испытания планера на вибрацию крыльев в воздухе дебатируется уже два года; что если сейчас начать согласовывать его во всех высших инстанциях, то разрешение опять вряд ли будет получено, скорее всего, оно «утонет» в потоке различных уточнений. И всю тяжесть возможной ответственности руководители слета взяли на себя.

Ждать, когда стихнет ветер, было нелегко всем причастным к будущему полету. Кое-кто нервно расхаживал по летному полю, другие высасывали папиросу за папиросой, третьи – в который раз! – осматривали и проверяли планер, парашют пилота. Сам Анохин выглядел спокойным, занимаясь тщательной подгонкой лямок парашюта, даже напевал.

Время тянулось томительно долго.

Но вот, наконец – долгожданная команда начальника слета.

Места в буксировщике П-5 занимают лётчик Даниловцев, бортмеханик Эскин и член техкома Кочеткова. Сергей Анохин залезает в тесную кабину «Рот-Фронта» Планерист-парашютист Михаил Романов по инструкторской привычке проверяет подгонку подвесной системы парашюта и ласково треплет за плечо:

– Вперед, брат Сережа! Ни пуха, ни пера.

– Будет порядок, – успокаивает его Анохин.

– Подумай! – обращается к Олегу Антонову Расторгуев. – Такой планер гробим.

– Летите, Сергей, – говорит Антонов и отходит в сторону.

Дул ослабевший ко второй половине дня южак. Самолет, двинувшись с места, выбрал слабину троса, поддернул «Рот-Фронт». Потом долина будто втянула в себя гулкий стрекот мотора, и аэропоезд стартовал с крутой спины горы.

Десятки взволнованных лиц поднялись к небу, где аэросцепка широкими кругами набирала высоту.

…Сосредоточившись, Сергей Анохин следит за стрелкой высотомера. Набрано 2500 метров над аэродромом. Пора! Рука тянется и дергает рычаг буксирного замка. Самолет проваливается вниз. Теперь «Рот-Фронт» в свободном полете скользит над северной долиной горы к зоне, расположенной между деревней Кочка-Чакрак и северным склоном горы. Анохин видит и домики села Отуз, и хребты Крымских гор, поднимающихся из-за Карадага. Ему хочется рассматривать живописную картину внизу долго, но… пора начинать эксперимент.

Пилот опускает нос планера к земле, пикирует. Сначала полого, потом круче. Стрелка прибора скорости бежит по цифрам 100,120, 150… Нарастает гул, и тон его все выше и выше, как у натягиваемой гитарной струны, если бы гитара была величиной с гору. Анохин покачивает ручкой управления из стороны в сторону, чтобы создать толчок элеронам для начала вибрации, а сам смотрит на левую плоскость. Никакого дрожания, элероны до того тугие, что еле сдвигаешь ручку в сторону. Шум растет с каждым мгновением, свист встречного воздуха переходит в звон. Опять взгляд на крыло – кончик левой плоскости чуть скрутился вниз.