Пришёл солдат с фронта

Как и в детстве, беседовать с ним было для меня интересно и поучительно. Я в значительной мере обязан ему такими своими качествами, как любовь к правильному русскому языку, к точным формулировкам и определениям. Но самое главное качество, которое он воспитал во мне, – это стремление делать любое дело, независимо от степени его важности, как можно лучше, на пределе своих возможностей. Я до сих пор не уважаю людей, которые выполняют работу кое-как, и называю их «коекакерами».

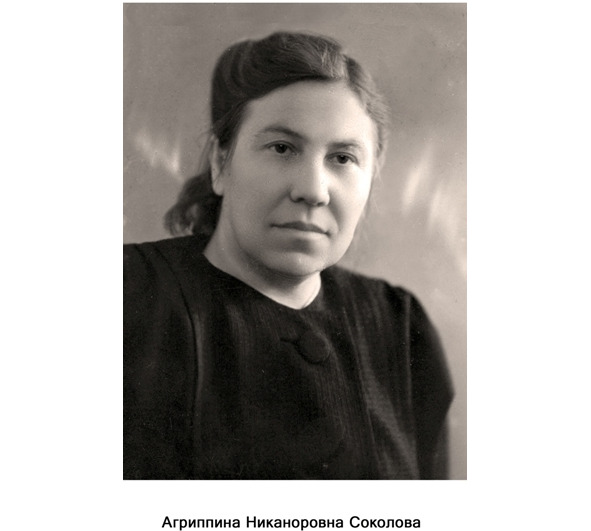

Дядя Феня жил один. Он разошелся после войны со своей второй женой тётей Груней (Агриппиной Никаноровной Соколовой), сестрой моего отца. Это был «перекрёстный» брак: мой папа женился на сестре дяди Фени, а дядя Феня женился на сестре папы. Тётя Груня жила в Кронштадте. Она была главным врачом инфекционной больницы.

Дядя Феня сам готовил себе еду. Он точно знал, сколько граммов капусты, картошки, свёклы, соли и других продуктов надо положить в литр воды, чтобы получился борщ, устраивающий его по вкусу и густоте. Отвешивая продукты на весах, он приговаривал: «Не понимаю я женщин: всё-то у них то пересолено, то недосолено, то слишком густо, то жидко. А у меня всегда получается то, что мне надо».

Сын дяди Фени, Лёша, жил со своей семьёй отдельно, на Московском проспекте. Он был кораблестроителем, одним из любимых учеников академика Алексея Николаевича Крылова. Мама Лёши, первая жена дяди Фени, умерла, когда Лёше было несколько лет от роду.

Раза два-три в месяц я ездил в Кронштадт к тёте Груне. Она жила на улице Ленина. Кронштадт был военно-морской базой и попасть туда можно было только имея специальный пропуск. Пропуск мне «устраивала» тётя Груня с помощью начальника НКВД Кронштадта. Получал я его в специальном бюро пропусков на Петроградской стороне. Летом в Кронштадт ходили теплоходы, а зимой – автобусы по льду Финского залива из Ораниенбаума. Однажды я приехал в Ораниенбаум, а автобусы не ходят. Говорят, ледокол повредил ледяную дорогу. Что же делать? Решил идти пешком. Дошёл. Но с трудом. Едва не отморозил на холодном ветру отдельные очень важные части тела, которые обычно не подвержены обморожению.

Тётя Груня, которая, вроде бы, никогда не отличалась избытком приветливости, встречала меня с удивительной радостью и теплотой. Я думаю, её отношение ко мне можно объяснить несколькими причинами. Она была одинока и в таком возрасте, когда одиночество ощущается особенно остро. Она была бездетна, и у неё, возможно, пробудились материнские чувства. Кроме того, когда она в трудные годы училась в Ленинградском медицинском институте, папа помогал ей материально. Она даже жила у нас некоторое время. Теперь она могла отблагодарить его, помогая мне. Независимо от мотивов её отношение ко мне, я до сих пор вспоминаю тётю Груню с любовью и благодарностью. Чем только не угощала она меня! Кроме того, я увозил от неё сумку с продуктами, а также хлебные и мясные талоны, вырезанные из её карточек. Она здорово поддержала меня, особенно в первые, наиболее трудные годы жизни в общежитии.

На Кировском проспекте, в роскошном доме №1, построенном в 1904 году знаменитым архитектором Лидвалем, жил с семьёй мой двоюродный брат Борис Станчиц, сын дяди Афанасия, брата мамы. Он был «большим» человеком – директором Ленинградской студии телевидения. Он руководил всем телевизионным вещанием города.

В то время система телевизионного вещания состояла из двух частей: телецентра, с его техническим оборудованием, и студии телевидения. Телецентр принадлежал Министерству связи. Специалисты телецентра (в просторечье «технари») должны были поддерживать аппаратуру в работоспособном состоянии и предоставлять её в распоряжение студии телевидения для создания телевизионных передач. Студия телевидения располагала штатом творческих работников («творцов»). Это были редакторы политических, музыкальных, литературных, спортивных и других передач, режиссёры, тележурналисты, операторы телекамер, кинооператоры, звукооператоры, мастера по свету и многие другие специалисты. Замечу, что слова «технари» и «творцы» употреблялись с оттенком презрения, когда речь шла о другой стороне. К созданию передач привлекались лучшие артисты города.

Работу студии телевидения курировал идеологический отдел обкома КПСС. Что это означало в сталинские времена, понятно всякому, кто хоть немного знаком с историей СССР. Работа у Бориса была не простая: надо было создавать высокохудожественные интересные передачи, не вступая в конфликт с идеологическими требованиями партийного руководства.

На эту должность Борис попал потому, что он был членом партии, инвалидом войны (у него было ранение в предплечье, которое мучило его всю жизнь), имел университетское образование и хорошо ладил с людьми. А как трудно ладить с «творцами», я убедился позднее на собственном опыте. У них часто бывает завышенная самооценка, которая на фоне неразвитой логики мышления (её можно приобрести, изучая точные науки) ведет к вздорности характера.

Бывая в гостях у Бори, я имел возможность наблюдать за известными актёрами, режиссёрами и другими деятелями культуры, с которыми он общался в домашней обстановке. Я не принимал участия в разговорах и, сидя тихонько в уголке, с интересом изучал людей из этого незнакомого мне мира. Борис жил с женой Серафимой, а в 1946году у них родилась дочка Надя. Некоторое время у Бориса гостил его отец Афанасий со своей второй женой Клавдией Михайловной. Первая жена, мама Бориса, умерла, когда Борису не было и трёх лет, а младшему брату Фёдору – всего лишь три месяца.

Клавдия Михайловна взяла на себя заботу о семье. В 1923 году у Клавдии Михайловны и дяди Афанасия родился сын Витя. В пятилетнем возрасте он заболел костным туберкулёзом и был прикован к постели. Я прекрасно помню Витю. Когда в детстве я жил летом в Торжке у тёти Нади, мы с Вовкой, её сыном, не раз ходили на Водопойную улицу в гости к Вите. Он бывал очень рад нашему приходу. Мы приносили ему гостинцы, играли с ним в настольные игры. В 1933 году Витя умер. К этому несчастью добавилось ещё одно: дядя Афанасий ослеп. Клавдия Михайловна ухаживала за дядей Афанасием до самой его смерти в 1956 году. Последние годы она жила в семье Бориса и умерла в 1969 году.

В 1941 году слепой дядя Афанасий написал воспоминания под названием «Из семейной хроники». Я поместил их без редактирования в эту книгу в виде приложения. Эти воспоминания чрезвычайно интересны, так как написаны очевидцем очень далёких от нашего времени событий и проливают свет на историю семьи Станчицев, из которой я происхожу по материнской линии. В конце своих воспоминаний дядя Афанасий выражает надежду, что его записки пригодятся тем из его потомков, которые захотят создать семейную хронику. Я рад, что оказался этим потомком, причём ещё до того, как познакомился с работой дяди Афанасия.

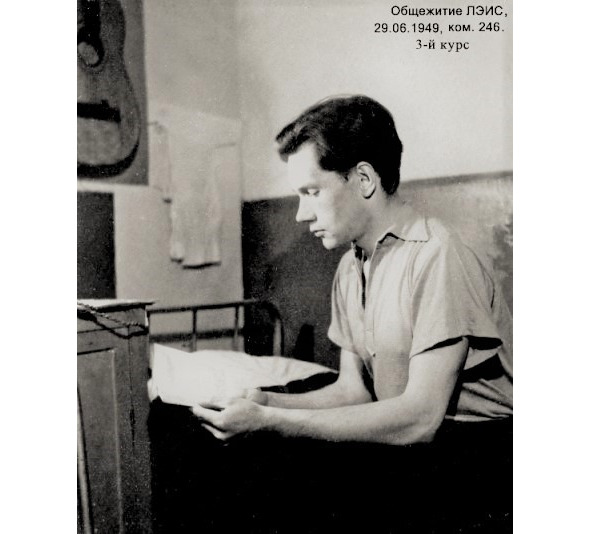

5. Студенческая жизнь

В институте всех фронтовиков зачислили в одну учебную группу. Это было сделано, чтобы облегчить им на первых порах вхождение в учебный процесс. Ведь многие окончили школу ещё до войны и успели подзабыть то, чему их учили. Кроме того, мы были года на три-четыре старше тех, кто только что окончил школу. Эти ребята относились к нам с почтением, как к взрослым. На самом же деле, мы были в чём-то даже более детьми, чем они. Мы как бы «добирали» то, чего лишила нас война.

В перерывах между лекциями мы затевали возню с шумной беготнёй по аудитории и всевозможными отнюдь не интеллектуальными развлечениями. Например, в моде была «коробочка». Идёт по аудитории студент. К нему сзади незаметно подбегают два великовозрастных балбеса и, поравнявшись с ним, одновременно ударяют его что есть силы плечами с двух сторон. Человек от неожиданности нелепо подпрыгивает, издавая при этом какой-то икающий звук. Все хохочут. Оправившись, смеётся и пострадавший, хотя в глазах его горит огонь мести. Естественно, это было развлечение для здоровых ребят. Хиляков не трогали. Ещё был «велосипед». Идёт по проходу потерявший бдительность студент. К нему сзади подкрадывается «добрый молодец», хватает студента одной рукой за поясной ремень, а другой за воротник и, толкая «жертву» впереди себя, заставляет её бежать. «Жертва», инстинктивно сопротивляясь насилию, бежит, как-то по-дурацки семеня ногами и отклонив туловище назад. Зрелище действительно смешное. Это называлось «прокатить на велосипеде». Так развлекались будущие главные инженеры, директора предприятий, начальники отделов и лабораторий и даже министры. Дело кончилось тем, что в перерывах между лекциями все стали ходить боком, прислонившись спиной к стене.

Случались у нас и печальные события. Один из самых молодых и жизнерадостных студентов первого курса – Толя Рязанов, неожиданно заболел и попал в больницу. У него оказалась тяжёлая форма туберкулёза, когда поражены сразу многие внутренние органы. Положение было крайне серьёзное и даже, можно сказать, безнадёжное. Врачи сказали, что можно было бы попробовать лечить больного новым лекарством – стрептомицином, который производится за границей. Стрептомицин можно было купить у моряков, ходящих в «загранку». Стоил он очень дорого, но мы собрали необходимую сумму и передали лекарство врачам. Стрептомицин не помог. Толя умер.

Во время сбора денег возникли неприятности. Кто-то донёс об этом мероприятии в партком института. Инициаторов сбора вызвали «на ковёр» и разъяснили, что собирать деньги для каких-либо целей можно только с согласия администрации. В противном случае это действие граничит с политическим преступлением. С трудом удалось уладить конфликт.

Обедали мы в студенческой столовой, где после отмены карточной системы можно было выбрать еду по вкусу и по карману. В буфете продавалось даже пиво. Я пиво не любил. Мне больше нравился компот. Но мой товарищ из «городских» студентов – Андрей Петров, сын капитана первого ранга, служившего ещё при царе, приучил меня к пиву. «Возьмём пивка», – предлагал он мне, и я слабовольно соглашался. Сперва пить пиво было противно, а потом привык.

Андрей был своеобразным молодым человеком. Он был моложе меня и пришёл в институт из школы. Это был худощавый узколицый блондин с приветливой доброжелательной улыбкой. Было невозможно пред-ставить его раздражённым и тем более озлобленным. Его реакция на дурные поступки людей ограничивалась пожиманием плеч, недоуменным разведением рук и словами, вроде: «Ну, это ни в какие ворота не лезет!» Причём всё это сопровождалось иронической улыбкой. Он употреблял иногда в разговоре матерные слова (тогда это было в порядке вещей), но даже эти слова звучали у него, я бы сказал, как-то благородно. Мы ощущали принадлежность Андрея к какому-то особому кругу людей, отнюдь не «рабоче-крестьянского» происхождения. Однако держался он со всеми безукоризненно корректно, дружелюбно, без какого-либо намёка на высокомерие. Даже если его собеседник нёс ахинею, он находил способ возразить ему в необидной форме, а в случае упрямства глупого спорщика умел выйти из «дискуссии» с помощью милой шутки. Андрей вызывал симпатию и уважение всех студентов.

Однажды Андрей после занятий пригласил меня к себе домой послушать музыку на новом проигрывателе. Он жил на 9 линии Васильевского острова. Дверь квартиры нам открыл седовласый пожилой человек в морском кителе без погон. «Спасибо, папочка», – произнёс Андрей, и они поцеловались. Я был потрясён такими непривычными для меня семейными взаимоотношениями. Сперва это показалось мне манерностью, «сюсюканьем», но вскоре я понял, что это было проявлением искреннего, не скрываемого уважения и любви друг к другу. В этом доме сохранился дух интеллигентной дворянской семьи, семьи офицера военно-морского флота Российской империи. Отсюда и манеры Андрея.

Андрей был для меня образцом воспитанности, и я старался быть похожим на него. Однако существенных успехов в «работе над собой» я не достиг. То ли гены не те, то ли не в той среде вырос. И всё-таки общение с Андреем что-то изменило в моём характере в лучшую сторону. Я всегда стремился быть похожим на людей, которые в чём-то превосходили меня. Мне кажется, что это основа самоусовершенствования. Впрочем, стремление подражать образцу может срабатывать и в дурную сторону. Всё зависит от выбора образца.

После окончания института Андрей работал главным инженером ИРПА – Института радиовещательного приёма и акустики.

Были и другие яркие личности среди «городских» студентов. Юра Куранов относился к той категории общительных людей, которые притягивают к себе товарищей. Где бы он ни появлялся, вокруг него сразу же образовывалась небольшая толпа, слышался смех, громкие разговоры. Он имел весёлый нрав, обладал хорошим чувством юмора. Кроме этих достоинств Юра имел еще одно, пожалуй, главное: он мог играть практически на любых музыкальных инструментах. У него, с моей точки зрения, были выдающиеся музыкальные способности. Он учился в консерватории, кажется, по классу скрипки, но ушёл после третьего курса, решив, что вы-дающегося музыканта из него не получится. Сам он объяснял это так: «Можно быть средним инженером, но средним музыкантом быть нельзя. Это жалкая роль».

Я познакомился с музыкальными способностями Юры на одной из курсовых вечеринок, которые мы устраивали в квартире Жени Швечкова на Красной улице. Папа Жени был важной «шишкой». Квартира была огромная, с множеством комнат, в старинном богатом доме. Родители Же-ни уходили из дома, чтобы не мешать нам. В квартире был рояль, кто-то принёс аккордеон, ещё была скрипка. Юра играл на всех этих инструментах. Он исполнял по просьбе слушателей классическую музыку, танцы, песни. Все были восхищены. Мне казалось, что он зря бросил консерваторию. Впрочем, ему виднее.

На первом курсе по инициативе преподавателя английского языка Анастасии Григорьевны Ливер в институте был устроен «английский» вечер. В то время такие вечера были в моде. Студенты читали стихи, пели песни на английском языке, разыгрывались небольшие пьесы. Я вел этот вечер, разумеется, тоже на английском языке, в качестве конферансье со своими номерами-вставками. На вечер Ливер пригласила гостей: преподавателей с кафедры английского языка Ленинградского института иностранных языков. Была среди гостей и приятельница Ливер, знаменитая оперная певица Софья Петровна Преображенская.

Вечер прошёл успешно. Анастасия Григорьевна представила меня гостям. Я даже поговорил с Преображенской. Беседа была для меня очень полезной. Но наиболее интересной была встреча с преподавателями английского языка. Они очень напористо уговаривали меня бросить Институт связи и перейти к ним в Институт иностранных языков. Они расхваливали мои способности, обещали принять сразу на третий курс, соблазняли научной работой и аспирантурой, гарантировали мне успешную защиту диссертации. Я отверг их предложение, довольно глупо заявив, что изучение иностранного языка не может быть самоцелью для мужчины. А может быть, надо было согласиться? Впрочем, неизвестно, как сложилась бы моя судьба в этом случае. А к той жизни, которую я прожил, у меня серьёзных претензий нет.

Летние каникулы я проводил у мамы в Костешине. Мама жила вдвоём с котом Цыганом. Работала она в бухгалтерии льнозавода, который находился в двух километрах от Костешина. Половина дороги шла лесом. Цыган каждый день к концу рабочего дня приходил на льнозавод встречать маму. Обратно они шли вместе. Цыган прекрасно знал свою кличку и реагировал на неё мгновенно, когда хотел есть. В остальное время он даже ухом не шевелил, сколько его ни зови.

В 1949 году к нам приезжала тётя Груня. Деревня Костешино была её родиной. Втроём мы ходили на Осугу загорать и купаться.

6. Преподаватели

Что это я всё об отдыхе и развлечениях. Мы ведь ещё и учились. О самом учебном процессе рассказывать нечего. Как и в любом другом техническом вузе, это лекции, практические занятия, лабораторные работы, домашние задания, курсовые проекты, зачеты, экзамены. Гораздо интересней рассказать о наших преподавателях.

Нашим любимцем был доцент Оскар Ефимович Гольдин. Он читал курс теоретической электротехники – основы всех других радиотехнических дисциплин. Именно электротехника и её методы расчёта электрических цепей формируют инженерное мировоззрение всех, кто имеет дело с работой электрических схем, независимо от их назначения. Не все это понимают, а я понял, благодаря Оскару Ефимовичу. Он учил нас прежде всего мыслить электротехническими категориями, а не просто выводить формулы и подставлять в них числа.

У Оскара Ефимовича был свой, очень эффективный метод преподавания. Метод Гольдина помогал студенту за сухими формулами видеть физическую сущность процесса. Кроме того, он стимулировал дух соревновательности: никому не хотелось выглядеть дураком. Поясню суть метода на примере.

Лекция по электротехнике. Вначале всё шло, как и на других лекциях. «Оскар» (так мы называли его между собой) ставил задачу, поворачивался лицом к доске и начинал вывод формул, сопровождая свои действия пояснениями. Иногда вывод занимал две доски. Мы строчили конспекты, едва успевая за ним. Только Лёшка Внуков успевал не только аккуратным почерком законспектировать лекцию, но ещё и подчеркнуть цветными карандашами наиболее важные места и заключить формулы в рамочки.

Окончив работу, Оскар поворачивался к нам и предлагал задавать вопросы, если что-то не понятно. Когда вопросы заканчивались, он говорил: «Ну, раз вам всё понятно, то теперь задавать вопросы буду я». Он обращался к схеме, которая была изображена на доске, и спрашивал: «Соколов, как изменится напряжение на катушке индуктивности, если в неё вставить железный сердечник?» – «Увеличится», – бодро отвечал я. «А что думает по этому поводу студент Внуков?», – спрашивал Оскар. Лешка Внуков, подумав некоторое время, отвечал: «Уменьшится». – «Вот Соколов не подумал, – резюмировал Оскар, – и сказал глупость. А Внуков подумал (тут он делал паузу) – и тоже попал пальцем в небо. Ничего-то вы не поняли!» Горестно покачав головой, он начинал объяснять нам, как надо было рассуждать, чтобы прийти к правильному выводу. Всё было очень просто. Нам было стыдно.

Оскар любил студентов и свою профессию. Это была его жизнь. Перефразируя высказывание М. Горького, могу сказать: всем лучшим во мне, как инженере, я обязан Оскару Ефимовичу Гольдину.

Позднее, когда я уже работал, мне посчастливилось присутствовать на лекции выдающегося математика академика Бориса Владимировича Гнеденко. Он высказал мысль о том, что учёный, который не может объяснить какое-то явление, не приведя описывающую его формулу, просто не понимает сущности этого явления. Мало того, многие формулы, необходимые для расчётов, можно составить без вывода, просто на основании логических рассуждений, и он продемонстрировал это на примере основной формулы теории надёжности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

ЛЭИС – Ленинградский электротехнический институт связи. Ныне -Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: