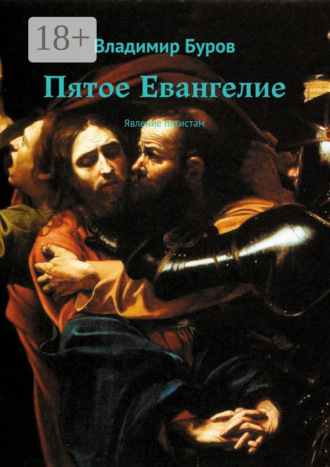

Пятое Евангелие. Явление пятистам

Если продолжить то, что было написано в начале про минус-единицу, то надо сказать, что печатающиеся, издающиеся, продаваемые детективы – это фанера «Минус один». То есть одно сопровождение без исполнителя. Все здесь: редактора, корректора, художники, издатели, распространители. Нет только автора. Вроде бы ничего страшного: нет автора и не надо. Так сказать, на нет и суда нет. Но здесь нет и другого, самого главного участника процесса. Нет Читателя. Так же как русская фанера обходится без вымысла, она обходится без читателя. Именно он та единица, без которой как-то удаётся обойтись современным русским детективам.

Хотя… может кто-то их и читает. Вот Василий Аксенов вчера сказал в «Антропологии» Дмитрия Диброва, что его жена читает их целыми сетками. Не знаю, как это у нее получается. Василий Аксенов сказал, что она состоит в клубе каком-то детективном. Это уже, конечно, существенное занижение претензий. Какие претензии читатель предъявляет к краткому курсу ВКП (б)? Если ему завтра надо сдать экзамен по этому предмету? Он просто читает и сдает. Если еще есть время, пишет шпаргалки. Так и жена Василия Аксенова, видимо, делает. Читает, потом делится в читательском клубе своими впечатлениями. Зачем человек путешествует? Говорят, за тем, чтобы потом рассказать об этом друзьям и знакомым. Наверное, кому-то удается так думать. А я хочу читать просто так. Мне читать нечего.

Вставка из 2005 года

Если кто-то скажет:

– А я вот люблю читать современные русские детективы просто так, для удовольствия, – то это как раз будет тот самый случай, про который Чехов сказал, что этого не может быть.

– Почему?

– Потому что люди не едят фанеру. Какие бы красивые фигурки кто-то не выпиливал лобзиком из фанеры – бесполезно, есть это все равно будет нельзя. Фанерно-лобзиковая литература не читабельна.

При чем здесь лобзик? Потому что им пользовались в кружках юных пионеров. То есть приемы, используемые для изготовления современных русских детективов те же, что используют школьники для написания ученических сочинений. И рецензенты здесь ориентированы только на формат школьного сочинения.

В литературе продолжает работать знаменитый лозунг:

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ и УЧИТЬСЯ

Знаменитые три шестёрки. Учиться, чтобы учиться. Учиться, вместо того, чтобы работать. Учиться не работать. Учебник здесь главенствует над работой, соцреализм над художественной литературой. В общем, царство покойников. А точнее, это царство идолов. Всю эту организацию по производству современной литературы я бы назвал одним словом: Это – СЕКТА. Надо сказать, что Секта находится в России. Но не только. Даже Агате Кристи пришлось встретиться с этой аумсинрикёстской идеологией. Корректор издательства, где должно было выйти произведение Агаты Кристи, была категорически против написания слова КОФЕ. У Агаты Кристи это написание не соответствовало написанию этого слова в учебнике. И даже, когда Агата Кристи принесла этой корректорше банку, на которой было написано так, как она, Агата Кристи, написала, все равно дама издательства не уступила. Она в ответ выложила на стол УЧЕБНИК!

В нем было корректорское написание. Даже владелец издательства не смог толком разобраться в этом деле. Он просто сказал Агате Кристи, когда она пожаловалась ему, что эта корректорша старой закалки. Не стоит мол, обращать на нее серьезного внимания. Для директора издательства – — это мелочь, а писательница почему-то встала стеной за свое написание. Ведь разница очень маленькая. На русском языке эти написания можно изобразить следующим образом. Агата Кристи пишет название магазина, продающего кофе, как КОФЕ. А корректор, как «КОФЕ».

На самом деле там было небольшое отличие в написании самого слова. Но принцип тот же самый. На банке нет кавычек, а в правилах русского языка они есть. Агата Кристи прекрасно понимала, что эта маленькая разница в написании слова КОФЕ, на самом деле очень большая. Решается вопрос, так сказать, жизни и смерти. Что больше, работа или учебник. Не просто для красного словца сказал Гёте:

– Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет. – То есть корректорское «кофе» нельзя пить. Оно в пищу не годится. Как фанерно-лобзиковые детективы не могут быть НИКЕМ прочитаны.

Конец вставки

Но даже если все любят читать современные русские детективы, минус единица все равно существует.

Значит, минус-единица это я.

Золотой Телец

или

Теория Относительности

Пример соцреалистической картинки:

«А потом что-то загрохотало, и это было совсем не похоже на драку. Наташа резко вскинула голову и завизжала: парень с фонариком лежал на полу и пытался ползти, над ним стоял другой тип в джинсовой куртке, в руке он держал пистолет и целился куда-то в дальний конец вагона. Потом он прыгнул куда-то вбок. Снова загрохотало, пронзительно закричала какая-то женщина. Опять грохот, теперь совсем близко.

Наташа удивленно посмотрела на перегородку между купе, в которой почему-то появилась дырка. Крики стали слышаться со всех сторон, зазвенело разбитое стекло».

Обратите внимание на эти «что-то», «куда-то», «какая-то», «почему-то». Человек, находясь, так сказать, в гуще событий, не может видеть большего. Всё как в тумане, всё не ясно. И всё не так просто, как кажется, хотя ясно, что перед нами явная ложь. Ложь, потому что мы всё знаем, но автор говорит:

– А давайте представим, что не знаем.

Вроде бы зачем, непонятно?

– А затем, – ответит этот автор, – что не можем мы знать.

Вот так, знаем, но так как не можем знать, то надо писать кого-то, как-то, куда-то.

Сложность в том, что представимую картинку нельзя конкретизировать. Как говорится, как не таращ глаза, как не хлопай глазами, все равно больше ничего не увидишь, кроме этих кто-то, как-то, где-то, почему-то. Нет подзорной трубы – всё так и останется. А она… а она запрещена! Ведь иначе всё будет нереально.

И действительно, разве реально быть одному человеку одновременно в двух местах? Кажется, что нельзя. А ведь можно. Это получается, когда автор является драматургом (Шекспир), когда автор – герой, то есть пишет от первого лица. Так у В. Пелевина герой говорит, что пуля прошла в полутора сантиметрах от его бока. Кажется, так, хотя точно не помню. Соцреалист, учитель литературы сразу это замечает и говорит:

– Этого не может быть.

Не может герой этого видеть, заметить. Это должны быть слова автора. Но автор-то и пишет от первого лица. Он герой. А значит, он может это знать.

Получается, что есть способы быть в двух местах одновременно. А соцреалист в это не верит. Не просто не верит, а не верит, отрицая очевидные вещи.

Когда Сергей Михайлович Бонди прочитал черновик Пушкина «Воображаемый разговор с Александром 1» он написал:

– Этого не может быть.

Он смотрел невооруженным глазом. Это было более пятидесяти лет назад, и подзорная труба была запрещена, как ересь.

Чем же был так удивлен профессор?

Чтобы не писать здесь диссертации упростим немного дело, не меняя, разумеется, ни капельки его существа. Исторические ситуации часто вызывают споры. Один скажет, за такие вещи морду били, а другой говорит, что это обычное дело между порядочными людьми. Там, в черновике «Воображаемого разговора», Пушкин что-то такое говорит царю, а профессор Сергей Михайлович Бонди возражает: не мог Пушкин такого сказать царю, потому что даже обычный дворянин вызвал бы Пушкина после таких слов на дуэль. А тут царь! Я не помню точно, что там сказал Пушкин. В принципе можно изобразить ситуацию так: Пушкин умел писать стихи, а царь мог ссылать в Сибирь. Обратного быть не может. Можно даже сделать еще проще. Или нет, проще не буду делать. Это уж слишком.

Профессор пишет, что Пушкин допустил две описки. Сначала поставил частицу «не» там, где этого делать было не надо, а потом по ошибке забыл написать это «не».

И в самом деле, не мог же Пушкин сослать царя в Сибирь. И не мог царь писать хорошие стихи. То есть слова «Воображаемый разговор» профессор пишет или читает как: «Представим себе разговор Пушкина с царем». И естественно правит текст Пушкина с соответствие с этим представлением.

Точно также учитель литературы Слаповский «правит» Пелевина, когда говорит, что тот не мог измерить расстояние между собой и пулей, пролетевшей в полутора сантиметрах от него. Представьте себе, лежит человек, летит пуля… нет, нельзя увидеть на каком расстоянии она пролетит от лежащего человека.

Да, Пелевин не может ловить пули, как Чингачгук стрелы. Вымысел – это не преувеличение. Не затем Пушкин представляет себя царем, чтобы сказать, например:

– Я бы назначил тебя не камер юнкером, а камергером. Прости, Пушкин, кто-то описался. Надо было писать камергер.

И не для того, чтобы помечтать, как царь будет сочинять поэму Кочум или Ермак в Сибири. Вот была бы потеха.

Нет, наоборот, реальность, как и душа человека неизменна. Их можно изменить только, не меняя их.

Зачем у Булгакова написано, что Левий утаскивает тело Иешуа? Ведь по Библии тело исчезает, потому что Иисус воскресает. А тут, оказывается, что его просто Левий Матфей забрал. Значит, не было воскресения. Булгаков показал, что не просто не было, а это в принципе невозможно. В принципе, значит, для того, чтобы воскресение Христа было правдой, должно быть невозможно сделать это в реальности.

Воскресение может существовать только в вымысле.

Как-то давно я послал статью в журнал «Вопросы литературы». Я попытался объяснить, что в черновике Пушкина частицы «не» стоят или не стоят правильно, и ошибся не Пушкин, а профессор литературы Сергей Михайлович Бонди.

Мне ответили:

– Непонятно, что вы хотите сказать.

Действительно, что же я хочу все-таки сказать?

Что профессор не прав?

– Это еще надо доказать, – ответят мне.

Еще более удивительно, как такой блестящий профессор, пушкинист, мог так ошибиться?

Ведь по сути дела, что получается. Я говорю:

Христос воскрес.

А профессор Бонди, он же Левий Матфей мне отвечает:

– Прошу прощенья. Этого не может быть. Почему? Да потому что я сам его тело унес! Мне-то уж не надо сказки рассказывать.

И всё действительно так и есть.

Профессор, как человек хорошо знающий эпоху, в которой жил Пушкин, рассматривает как бы историческую реальную ситуацию: разговор Пушкина с царем.

– Я не читал ваши три строфы…

Кто это говорит? Естественно царь. Потому что стихи пишет Пушкин, а читать или не читать их может только царь. Ведь их всего двое.

И вот представьте себе, что кто-то, пытаясь опровергнуть научную статью профессора, напишет:

– Профессор Сергей Михайлович Бонди неправ в своей научной работе, так как… был третий!

Наверное, тогда в «Вопросах литературы» они со смеху попадали от такого научного доказательства. Правда, я уж не помню, как объяснял там, что Пушкин не ошибся. Что это, так сказать, его стиль. Так вышло, что перед этим «Воображаемым разговором с Александром 1» я прочитал произведение Пушкина «Когда Макферсон издал «Стихотворения Оссиана». Там критик Джонсон пишет ответ на письмо Макферсона. Один пишет ответ на письмо, а письма другого человека почему-то нет. Где оригинал? Где само письмо Макферсона? Его нет. Но только мне стало казаться, что это, приведенное Пушкиным письмо, не только письмо критика Джонсона Макферсону, но и ответ Макферсона Джонсону. Сразу в одном письме. В одном письме два письма. Получалось, что фразу начинает Джонсон, а продолжает ее Макферсон.

Додумавшись до этого, что можно ответить, когда спросят:

– Что вы хотите сказать? непонятно.

А что скажешь? Что на самом деле люди не пишут друг другу письма? Разве они делают так: обращаются к кому-то и сразу дают ответ на вопрос. Прямо в одной фразе! Вот тебе вопрос и вот ответ. В чем дело? Зачем Пушкин так написал? Ведь так же не бывает.

А потому… подождите одну минуточку, сейчас возьму книгу. Читаем:

МоцартМне день и ночь покоя не даетМой чёрный человек. За мною всюдуКак тень он гонится. Вот и теперьМне кажется, он с нами сам-третейСидит.Страшно? А дело здесь не в страхе. Хотя, страх, наверное, способствует и соседствует с чёрными мыслями.

Почему мысли эти черные и третий человек тоже черный? Как черный квадрат Малевича. Потому что все это вымысел. То есть это непредставимо, как бы сказал Л. Д. Ландау, поэтому здесь нет цвета.

Пушкин так писал для того, чтобы создавать вымысел. Который тленья убежит и прах переживет. Вымышленный памятник и нерукотворный – это одно и тоже.

Итак, ошибка профессора в том, что он не заметил третьего. Бонди бросил подзорную трубу, когда всерьез взялся за дело. Точнее, это была не подзорная труба, а скорее микроскоп. Очень сильный, намного сильнее электронного. Надо было увидеть очень маленького черного человека, настолько маленького, что увидеть его это все равно, что снять футбольный матч шестнадцатью камерами. Иначе это просто невозможно.

Профессор прочел название «Воображаемый разговор», как «представим себе», то есть «Представимый разговор», тогда как дело обстоит как раз наоборот. «Воображаемый разговор» это «Непредставимый разговор». И в этом «непредставимом разговоре» мы уже можем увидеть черного человека, этого третьего участника разговора. В представлении его нет потому, что он «сам-третей», то есть «прямо в тебе». Кто это? Теперь, так сказать, в черном квадрате, он виден ясно. Это автор.

Профессор ведь видел, что «Воображаемый разговор» начинается словами: «Когда б я был царь…». Но не обратил на это внимания, потому что если смотреть невооруженным глазом, кажется, нет ничего больше реальности. То есть разговор Пушкина с царем, это реально, это на самом деле, а все остальное уже находится в этой реальности, подчинено ей, производное от нее. Книга с «Воображаемым разговором» лежит на столе перед Пушкиным и царем. Поэтому для выведения реальных, научных, насамомделешных законов, надо рассматривать разговор Пушкина с царем.

Теперь берем приспособление, телескоп или электронный микроскоп, или машину, в которой находится оборудование для приема видеоматериала от шестнадцати камер, то есть, попросту говоря, берем «Черный квадрат» Малевича и наводим его на текст Пушкина, на этот «Воображаемый разговор с Александром 1». У кого нет черного квадрата берет теорию относительности Эйнштейна, которую, как говорят, понимают пять человек во всем мире.

И что же видим? Мы видим, что дело обстоит как раз наоборот: не книга с «Воображаемым разговором» лежит на столе перед царем и Пушкиным, а они Пушкин и Царь находятся в «Воображаемом разговоре». Это не надо доказывать, это просто есть и все. Это очевидно. Вот также и наличие бога не требует доказательств: он просто есть и все. Мы это видим! С помощью «Черного квадрата», разумеется. Просто так, как собственно и доказал профессор, этого не видно.

Я написал здесь слово Царь с большой буквы. Чтобы подчеркнуть, что это имя героя произведения. Но я так посмотрел, получается, что можно запутаться, когда писать с маленькой буквы, когда с большой. Всегда будет с маленькой. Как и слово бог, тоже будет писаться с маленькой буквы, так было у Пушкина.

Напишем опять предложение:

– Я не читал ваши три строфы.

Или… или перейти к настоящему тексту Пушкина? Все равно уж наверно. Если кто-то прочел столько, то прочтет и еще немного. Все-таки это… у Булгакова в «Мастере и Маргарите» какое доказательство бытия божия? Седьмое, кажется. Тогда это:

ВОСЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Напишем пушкинские предложения более наглядно, чем они написаны в черновике. Это не изменит интересующего нас содержания. Если кто не верит, пусть прочтет «Воображаемый разговор с Александром 1» в изданиях до 1948 года, то есть до изменений, внесенных С. М. Бонди в последующие издания.

– Я читал вашу оду Свобода. Она написана сбивчиво, – говорит царь, – слегка обдумана.

– Но тут есть три строфы очень хорошие, – говорит Пушкин.

– Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вижу, что вы можете иметь мнения неосновательные; что вы не уважили правду личную и честь даже в царе, – говорит царь.

– Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде? – говорит Пушкин.

Вот, прочитав это, профессор литературы схватился за голову.

Все дело в двух предложениях, 3-м и 4-м. Первые два только для того я написал, что в них упоминается об оде.

Дело даже не в двух, а в одном предложении. В 3-м. Там царь говорит, что Пушкин старался очернить его. Что не уважил правду и честь в царе. И после этих слов Пушкин отвечает царю:

– Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде?

Отмахивается как от лести какой-то.

Поэтому Бонди и говорит, что Пушкин описался, то есть пропустил частицу «не» перед словом «старались» в третьем предложении. И тогда получается, что Пушкин, наоборот, «не старался» очернить царя. Далее здесь же у Пушкина написано «не уважили» честь в чаре. Профессор говорит, что это еще одна, вторая описка Пушкина. Не надо, то есть, писать здесь частицу «не», и тогда получится, что Пушкин «уважил» честь и правду в царе. И то есть, царь хвалит Пушкина за то, что Пушкин «не старался» его очернить и «уважил» правду и честь в нём. На что получаем естественный ответ Пушкина:

– Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде?

Прочтите лучше пару песен из «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан» или «Онегина».

Все логично, как я об этом много раз уже говорил. Теперь это видно на конкретном материале.

Теперь показываем, что у Пушкина всё было правильно. Не надо было ничего исправлять.

Появляется третий, черный человек и совершенно меняет смысл этой пьесы.

Как у Пелевина в произведении «Чапаев и Пустота» он приходит на помощь герою, которого упрекает учитель литературы Слаповский за невероятную быстроту реакции. Он говорит герою:

– Вы не могли этого видеть.

– Мог, – отвечает чёрный человек. И действительно мог: ведь он автор, но имеет в данном случае одно с героем имя – «Я».

Точно также Воланд мог присутствовать на завтраке у Канта и на балконе у Понтия Пилата, мог видеть как:

«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца ниссана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Здесь получается так: черный человек идет рядом с героем и как только возникает противоречие по содержанию, так он меняет знак героя на противоположный. Плюс на минус. Минус на плюс. В зависимости от того, что нужно по ходу пьесы, диалога. Более того, он меняет знак героя в пределах одной фразы. Джонсон меняется на Макферсона и наоборот. Пушкина меняет на царя, а его на Пушкина. Самое главное наблюдайте это через «Черный квадрат». Смотрим внимательно на то, чего не может быть:

Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал:…

Как только начинается предложение «Когда б я был царь…», то «я» это Пушкин. Но именно здесь ясно, что «сам-третей» здесь это «я» черный человек, то есть автор. Буквально через три слова «я» меняет свой знак на противоположный. Как только мы читаем слова «Александра Пушкина», так «я» в пределах одного предложения меняется. Из Пушкина «я» превращается в царя, ибо только он мог позвать Пушкина.

Дальше до слов «а я бы продолжал», идет довольно много слов, поэтому читатель не может на все сто процентов решить сразу по ходу чтения, кто такой этот «я», который решил продолжить. По логике это царь, потому что Пушкин ему поклонился. Но, во-первых, «я» уже два раза сменило своё значение: то Пушкин, то царь – это уже было. Во-вторых, Пушкин мог поклониться и автору, то есть чёрному человеку. Значит, «я», который дальше продолжает этот «Воображаемый разговор», это и царь, и чёрный человек, то есть и автор, и то есть сам Пушкин. Александр Пушкин, как герой произведения «Воображаемый разговор с Александром 1» поклонился бы Пушкину, как автору этого произведения.

Следовательно, кто говорит дальнейшие слова можно определить только их содержанием. Это понятно? Это получается потому, что перед следующими словами толпятся два «я», один Пушкин, а другой царь. Получается:

– Дай я скажу.

– Нет, дай я скажу.

А где в это время находится третий? спросите вы. А без него этот переход одного «я» в другое был бы просто невозможен. Черный человек обесцвечивает героев. Чернит их. А так как мы видели только царя и Пушкина, то получается, что они чернят друг друга. Они оба получают его псевдоним – «я». Это получается не просто так. Моцарт, чтобы превратиться в Сальери должен сначала умереть. То есть выйти из содержания пьесы и превратиться из Моцарта в Моцарта-драматурга, то есть в Пушкина. И только потом опять кинуться в кипящий словами мир под именем Сальери. Жуткое дело. Шестнадцать камер сейчас направлены на зеленое поле, все смотрят, кто же сейчас выйдет на это поле. Вот он побежал к центру круга. Кто это?! Смотрим внимательнее:

«Я читал вашу оду Свобода…»

И уже через три слова становится ясно: это царь. Что там дальше?

«Я читал вашу оду Свобода. Она написана немного сбивчиво, слегка обдумана». Вторая часть этой фразы после точки могла бы быть сказана и Пушкиным, потому что он лучше царя знает, насколько обдумана его ода. Но мог, в общем-то, и царь.

Дальше в тексте Пушкина опять написано, «а я:»

– Но тут есть три строфы очень хорошие…

Совершенно ясно, что это возражение мог произнести как царь так и Пушкин. Всё зависит от того, кто говорил предыдущую фразу о необдуманности оды.

Получается, что Пушкин и царь уже не толпятся у микрофона, не отталкивают друг друга, кто будет говорить ту или иную фразу. Чёрный человек их примирил. Он дал им удивительную возможность, сказать всё, что они хотят. Каждый смысловой отрезок они говорят поочередно. Один вышел, сказал, другой ответил. Потом другой вышел, сказал тоже самое, а первый ему ответит.

Дальше Пушкин в черновике даже не ставит уже черту, которая должна бы отделить слова одного от слов другого. Это становится на какое-то время почти бессмысленно. Там написано:

«Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы».

По ходу дела нет ничего противоречивого в том, что царь говорит эти слова. Бонди говорит, что надо ставить частицу «не» перед словом «старались» только из-за текста, идущего дальше. Пока же получается, что царь заметил в оде Пушкина какую-то клевету. Не помню точно, что там написал Бонди про эту оду. Кажется, по его получалось, что в ней нет оскорблений. А вроде бы можно считать, что в оде есть оскорбительный для царя смысл. Кто хочет изобразить Фому Неверующего, должен прочитать не только «Воображаемый разговор с Александром I» Пушкина, но и статью Сергея Михайловича Бонди об этом «Разговоре». Из-за этих двух частиц «не» Бонди написал много страниц. Не помню сейчас точно, сколько их там. Но не меньше десяти, по-моему. В данном случае это не важно.

Когда эту же фразу «я заметил, вы старались очернить меня…», произносит Пушкин, получается, он мог упрекнуть царя за его оду Свобода. Не знаю, что это могло быть. Наверно, какие-нибудь указы царя Пушкин мог назвать одой Свобода. Клевета, которую, по мнению Пушкина, мог бы распространять царь, заключалась, скорее всего, в том, что Пушкин будто бы против, не одобряет свободолюбивые начинания Александра 1. И высказал это, свое отрицательное отношение в оде Свобода. В общем, ясно.

Для нас важнее существования исторических документов, в которых царь и Пушкин чернят друг друга, распространяя нелепую клевету друг про друга, существование этой клеветы прямо здесь в тексте «Воображаемого разговора». Что же это за клевета? Вот она:

– Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы, – говорит царь.

Он говорит это в ответ на клевету Пушкина. На какую? Вот она:

– Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы.

А Пушкин сказал это в ответ на такие же уже сказанные слова царя. То есть он упрекает царя за то, что тот распространяет про Пушкина нелепые слухи, будто он, Пушкин, распространяет про царя нелепые слухи. А царь в свою очередь упрекает Пушкина за то, что Пушкин распространяет про царя клевету, будто бы царь распространяет про Пушкина нелепые слухи.

То есть оба они правы, и не надо ставить перед словом «старались» частицу «не». Всё написано со стопроцентной правильностью.