По поводу непреложности законов государственной жизни

В приведенном манифесте и открывшемся вслед за ним 27 февраля под председательством Плеве заседании по преобразованию губернского управления с участием в нем товарища министра внутр. дел Дурново, ген. – лейт. фон Валя, гофм. Штюрмера, харьковского губернатора кн. Оболенского и др., земская оппозиция усматривала реакционное намерение Правительства и вскоре же не преминула протестовать против него. Для этого удобный момент представился в марте 1903 г. по случаю созыва Плеве, с участием земских людей трех комиссий по вопросам: продовольственному, об оскудении центра и крестьянскому и, в особенности, с открытием «Совещания по страховому вопросу». Съезд в Петербург земских деятелей для участия в последнем совещании послужил предлогом, в виду ожидавшегося приема министром председателей и членов губернских земских управ, к устройству ими бесед 24 и 25 апреля, на каковых графом П. А. Гейденом было высказано, что «существующая система доносов делает невозможною жизнь на местах, полагал, что первым положением следовало бы выставить необходимость водворения законности и обеспечения личности каждого»; далее, он считал необходимым, чтобы «личный состав земских представителей не зависел бы от произвола администрации или, по крайней мере, следует предоставить право обжаловать в Сенат неутверждение губернатором избранных земскими собраниями лиц». Наконец, гр. Гейден считал нужным, чтобы «в совещания, организуемые при министерствах, приглашались представители земства и дворянства не по выбору администрации, а по избранию земских собраний и собраний предводителей и депутатов дворянства». Высказанные пожелания графом Гейденом участники беседы находили в высшей степени важными. В этой же беседе гр. Гейден доказывал, что «земцам надо переменить свой тон разговора с чинами администрации. Следует говорить не как подчиненным со старшими, а как равным с равными, как лицам, вынужденным говорить из личных интересов сохранения государственного порядка». В том же собеседовании кн. Долгоруков говорил, что в виду указания Правительства на существование крамолы, требующей подавления, «земцы должны заявить, что крамола существует и будет успешно развиваться, пока народная масса будет некультурна и потому падка на смуту. Надо сделать народ культурным и экономически сильным, а для этого необходимо развитие самодеятельности в обществе, достижимое лишь при существовании доверия к общественным силам со стороны Правительства, при гарантии личности и законности. Земцы из обвиняемых должны стать обвинителями, из опекаемых – советчиками Правительства». В заключение участники собеседования пришли к решению, что земства не должны быть безучастными к вопросу осуществления предстоящих законодательных работ, возвещенных в манифесте 26 февраля, относящихся до многообразных нужд земской жизни.

27 апреля, во время приема земских деятелей Плеве, последний обратился к ним с речью, в которой благодарил за работу, указав на сближение таким образом их с представителями министерства, в чем видел облегчение работы. В заключение речи Плеве сказал, что «такого рода совещания дают» земцам «возможность общения между собою и по другим вопросам земской жизни. Я очень сочувствую этому общению и признаю его желательным и необходимым. Это, во всяком случае, правильнее келейных собраний. И лицам, облеченным доверием, не следует действовать с опущенным забралом. Только при этом условии возможен честный и открытый спор. Я придаю большое значение участию земских работников в подготовительной работе при министерстве. В программу очередных вопросов входит и вопрос о сближении местных людей с чинами министерства. Я считаю вашу деятельность на почве практических вопросов очень полезной – она лучше отвлеченных умствований». Эта речь Плеве привела в негодование даже консервативных участников собеседования. В виду ожидавшихся протестов со стороны земств, губернской администрации было дано указание, чтобы на земских собраниях не касались вопросов общественных и о правительственных мероприятиях. Тем не менее, около 70 % губернских земских собраний, пользуясь разными предлогами, сделали постановления, согласные с предложениями участников петербургского собеседования.

20 апреля 1903 г. в Петербурге состоялся большой ужин, с участием многих гостей разных интеллигентных профессий и съехавшихся земских деятелей, на котором впервые была высказана мысль о необходимости организации политического «Союза Освобождения», с целью объединения в нем всех оппозиционных элементов России. Мысль образования сказанного союза была осуществлена в июле месяце в Германии, несколькими сотрудниками газеты «Освобождение» и выдающимися земцами, бывшими на ужине и участвовавшими на собеседовании 24 и 25 апреля.

Во второй половине 1903 г. отношение земской оппозиции к Правительству обострилось еще более. В сентябре месяце Плеве закончил, в развитие предуказаний манифеста 26 февраля, проект учреждения Совета и Главного Управления по делам местного хозяйства и Управления врачебного инспектора. В Совете предполагалось участие «местных деятелей, в виде учреждения постоянного». По проекту «местными деятелями» являлись «предводители дворянства, председатели губернских и уездных управ и лица, по свойству деятельности, близко знакомые с нуждами и интересами местного хозяйства», а самый Совет должен был «иметь исключительно совещательный характер, и заключения его отнюдь не могли быть обязательны для министра внутренних дел и в чем-либо связывать деятельность его по руководству местным хозяйством. Равным образом, участие в Совете местных деятелей не должно, конечно, вызывать мысли о каком-либо местном представительстве. Поэтому избрание членов Совета из местных деятелей и самый состав их не могут быть поставлены в зависимость от существующих общественных учреждений и сословий, а должны быть представлены на усмотрение министра внутренних дел».

В 1903 же году был утвержден Государственным Советом проект Сипягина о земстве в Витебской, Минской и Могилевской губ. В конце года назначена была ревизия тверского и московского земств, а до этого в течение всего времени не прекращалось преследование со стороны администрации отдельных государственных деятелей.

Все это, вместе взятое, много способствовало расширению оппозиционного движения земства, которое особенно усилилось во второй половине 1903 года.

Во второй половине августа в Ярославле состоялся областной земский сельскохозяйственный съезд, с открытием одновременно «областной сельскохозяйственной и культурно-просветительной выставки северного края 1903 г.», а в конце сентября в Харькове состоялся громадный земский съезд, для устройства которого земцы воспользовались «Харьковскою всероссийской выставкою животноводства». Ярославский съезд по настроению и речам был много оппозиционнее «слета» на курской выставке. Как на съезде в Ярославле, так и в Харькове участвовали прибывшие из-за границы основатели «Союза Освобождения», которыми в Харькове были сделаны доклады. Программа образованного ими общества была одобрена съездом, а затем был выработан проект организации отделов общества как в земской, так и не земской России, по которому должны были организовываться губернские отделы, а в зависимости от местных условий и уездные и сельские.

В начале 1904 г. в Петербурге состоялись съезды: III деятелей по техническому образованию и IX Пироговский, одновременно с которыми в Петербург съехалось очень много земцев. Каково было общественное настроение в данный момент, можно судить по следующей речи председателя VII секции технического съезда, г. Исакова, сказанной им в заседании комитета съезда после закрытия самого съезда: «Господа, мы знаем правду о съезде, но почему-то умалчиваем о ней. Я думаю, что пора сказать ее. Дело в том, что съезд собран был в период чрезвычайно высокого подъема общественной температуры. Мы все знали, что повсюду в России растет недовольство существующими порядками, что это недовольство проявляется в самом широком общественном движении. Понятно, что съезд неизбежно должен был отразить подъем, который замечался по всей России… Я предлагаю указать в записке министру на то, что съезд прошел так оживленно и потому в нем замечалась горячая атмосфера, что он отразил состояние умов в России». Известный земский врач Жбанков, участник Пироговского съезда, в статье своей «Прошлое и будущее пироговского общества» говорил: «III-й технический и IX-й Пироговский съезды впервые в России, при огромном стечении членов и публики, открыто и во всеуслышание заявили о том, что так дальше жить нельзя, необходимы свободы и социальные реформы».

В это же время 3–5 января состоялось заседание с участием представителей от 20 городов для обсуждения выработанной в Харькове программы «Союза Освобождения», на котором после горячих прений она в общем и была утверждена. Кн. Д. И. Шаховской в статье своей «Союз Освобождения» говорит, что определение сущности союза принято было в следующем виде: ««Союз Освобождения» ставит своею первою и главною целью – политическое освобождение России. Считая политическую свободу даже в самых минимальных ее пределах совершенно несовместимой с абсолютным характером русской монархии, «Союз» будет добиваться, прежде всего, уничтожения самодержавия и установления в России конституционного режима. При определении конкретных форм, в которых конституционный режим может быть осуществлен в России, «Союз Освобождения» употребит все усилия, чтобы политическая проблема была решена в духе широкого демократизма и, прежде всего, признает существенно необходимым положить в основание политической реформы принцип всеобщей, равной, тайной и прямой подачи голосов. Ставя на первом плане требования политические, «Союз Освобождения» признает необходимость определить свое принципиальное отношение к социально-экономическим проблемам, выдвигаемым самою жизнью: в области социально-экономической политики «Союз» будет руководствоваться тем же основным началом демократизма, ставя прямой целью своей деятельности защиту интересов трудящихся масс. В сфере национальных вопросов «Союз» признает право на самоопределение за различными народностями, входящими в состав Российского государства. По отношению к Финляндии «Союз» присоединяется к требованию о восстановлении государственного правового положения, существовавшего в этой стране до противозаконных нарушений этого положения».

Таким образом, в начале 1904 г. образовалась тайная организация, имевшая в виду объединение оппозиционных элементов населения, направленных к одной цели – свержению самодержавия и установлению демократической конституции, каковая организация, будучи проведена во многих губерниях, в дальнейшем политическом движении и сыграла большую роль. На последнем заседании в Петербурге был избран совет «Союза», который оглашен не был.

26 января 1904 г. последовало объявление войны с Японией. В земстве по случаю объявления войны, появился ряд разных течений. В феврале и марте в земских собраниях со стороны правых элементов раздались патриотические призывы. Представители иных течений заявили, хотя и не сочувствовали войне, о необходимости со стороны земства оказания помощи раненым и больным на войне, а на местах – семьям убитых. В виду этих соображений, земская оппозиция на собраниях поддерживала предложения об общеземской организации для этой цели, какое предложение и было принято по всей России. 27 апреля представлялся Государю, как уполномоченный от общеземской организации, кн. Г. Е. Львов; во время аудиенции Государь благословил его и поручил передать представителям земств, принимавших участие в общеземской организации, и персоналу отрядов «свое сочувствие предпринимательскому земскому делу, напутственное благословение и пожелание успеха в святом деле человеколюбия».

Вслед за этим, во время заседания московского губернского земства, председателем его Д. Н. Шиповым было доложено полученное им предложение московского губернатора, следующего содержания: «Вследствие предложения г. министра внутренних дел 17 апреля за № 2623, предлагаю губернской земской управе: 1) о всех без исключения предложениях организованного при губернской земской управе совещания земских уполномоченных по оказанию совместной помощи больным и раненым воинам, предварительно приведения таковых в исполнение, представить мне и 2) ни в каком случае не допускать дальнейших соглашений совещания с земствами, до настоящего времени не присоединившимися к организации. Кроме сего, в виду того же предложения г. министра внутренних дел, предлагаю губернской земской управе представить мне теперь же список всех лиц, входящих в образованные земством врачебно-санитарные отряды, а также и впредь представлять о таковых лицах, имеющих войти в состав будущих отрядов, предварительно допущения их до отправления обязанностей».

Сообщение приведенного предложения после последовавшего Высочайшего благословения и сочувствия делу общеземской организации вызвало единодушное негодование участников заседания, которому не было предела. Совещание постановило не исполнять приказа Плеве и, кроме того, одновременно был возбужден им вопрос о представительстве всех губернских городов на общеземских совещаниях по одному представителю с населением до 200 тыс. жителей, по 2 с большим населением и по 4 от столиц.

Вслед за сим последовал ряд неутверждений министром внутренних дел видных земских деятелей на выборные должности, высылка и отстранение от должностей не только в земских, но и в иных общественных учреждениях видных общественных деятелей. В это же время по приказу Плеве производилась Курловым и Зиновьевым ревизия земств Суджанского, Московского и Вятского.

В феврале 1904 г. состоялся съезд земцев-конституционалистов, на котором было решено продолжать проводить, в земских собраниях конституционные требования, но воздержаться от официального включения земцев в «Союз Освобождения», т. к. это может вызвать отказ от коллективной работы видных земских деятелей, вследствие нежелания участвовать в тайной организации. Съезд тогда же пришел к заключению, что, официально не объединяясь, земцы, участвующие в «Союзе», и просто земцы могут работать рука об руку. Затем на съезде было составлено обращение от земцев-конституционалистов к русскому обществу по поводу войны, в котором указывалось, что хотя она явилась не по воле народа, а он должен нести жертвы кровью и жизнью и отстоять родину от врага, что война дело национальное и мы должны отстоять Россию, как граждане, и что по окончании ее должны постараться избавиться от внутреннего врага – бесправия и произвола, царящих в стране. В конце обращения говорилось: «Если в годину испытания русский народ способен на столь великий подвиг для поддержания России в этой войне, идея которой ему является чуждой, то тем паче в нормальное, мирное время способен он посвятить свои умственные, душевные и материальные силы развитию и защите кровных, насущных своих интересов» – а именно – народного представительства.

В это время на театре войны мы имели непрерывный ряд неудач: 17 апреля погиб броненосец «Петропавловск» с адмиралом Макаровым и почти всем экипажем; 18 апр. поражение под Тюренченом; 25 апреля прекращение сообщения с Порт-Артуром и начало его осады; 14 мая сдача японцам позиции Кинчжоу, с потерею 78 орудий; 2 июня неудача под Вафангоу с потерей 7000 чел. и 16 орудий; 19–20 июня сдача японцам первой линии передовых укреплений Порт-Артура; 12 июля отступление после серьезного боя от Дишичаю; 13–17 июля сдача японцам второй линии передовых укреплений П.-Артура; 28 июля неудачный бой п. – артурской эскадры и гибель адмирала Витгефта; 1 августа потопление японцами нашего крейсера «Рюрик»; 18–22 августа поражение под Ляояном; 20–26 августа неудачное наступление наше у р. Шахэ; в августе и сентябре взятие японцами ряда крепостных фортов П.-Артура. Все эти неудачи вызвали скрытый ропот и недоверие населения к Правительству и отразились в виде волнения при созыве запасных и народных и студенческих демонстраций против войны. С целью улучшения положения на театре войны 12 октября ген. – ад. Куропаткин был назначен главнокомандующим, с отозванием с Д. Востока наместника адм. Алексеева, и, кроме того, было решено отправить эскадры из судов Балтийского флота на Д. Восток, первая из которых отправилась в начале октября под командою адм. Рождественского, а вторая 4 ноября под командою адм. Небогатова.

Население, нервно настроенное, волновалось и негодовало, и начали проявляться чисто революционные признаки, хотя и единичные. 4 июня в Гельсингфорсе был убит финляндский генерал-губернатор ген. – ад. Бобриков, 15 июля убит в Петербурге брошенною бомбою министр внутренних дел В. К. Плеве, а его заменил, назначенный 27 августа, кн. Святополк-Мирский, который 16 сентября, при представлении ему чинов министерства заявил, что административный опыт привел его к «глубокому убеждению, что плодотворность правительственного труда основана на искренно-благожелательном и истинно-доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы можно получить взаимное доверие, без которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устроения государства».

20 октября 1904 г. советом «Союза Освобождения», в целях агитации за конституционный режим в России, было принято следующее решение: «1) принять самое деятельное участие в предстоящем съезде земских и городских деятелей и употребить все силы, чтобы направить его на путь открытого заявления конституционных требований; 2) имея в виду, что 30 ноября того же года исполняется сорокалетие судебных уставов, организовать в этот день через своих членов в Петербурге, Москве и возможно большем количестве других городов банкеты, на которых должны быть приняты конституционные и демократические резолюции, составленные в гораздо более решительном тоне, нежели те, которых можно было ожидать от съезда земских и городских деятелей; 3) поднять через своих членов-земцев на предстоявших губернских и уездных земских собраниях, в возможно большем числе их, вопрос о введении в России конституционного строя и необходимости созыва для этой цели народного представительства на широкодемократической основе; 4) начать агитацию за образование союзов адвокатов, инженеров, профессоров, писателей и др. лиц либеральных профессий, организацию их съездов, выбора ими постоянных бюро и объединение этих бюро как между собою, так и с бюро земских и городских деятелей в единый «Союз Союзов». С целью осуществления решений совета «Союза Освобождения» и были вскоре приняты соответствующие меры. 1 ноября при участии членов «Союза» в Петербурге начала издаваться первая левая газета «Наша Жизнь». В это же приблизительно время «Союз Освобождения» решил войти в сношения с революционными партиями, с каковой целью 3 члена союза и один из членов организации, проживавший за границей, участвуют в качестве представителей «Союза» на бывшем в Париже делегатском съезде от действующих в России разных партий (русской, финляндской, грузинской, польской и др.), где они и вошли с ними в соглашения. Затем во многих земствах и городских думах был поднят вопрос о введении в России конституции и созыве народного представительства и приняты решения в желательном «Союзу» смысле.

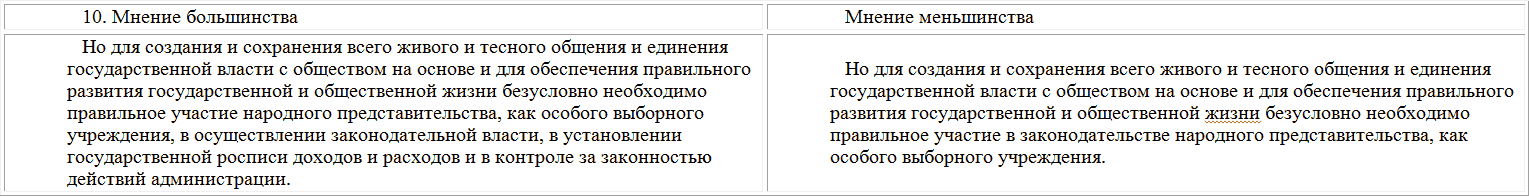

2 ноября в Москве происходило многолюдное частное совещание земцев, на котором В. Е. Якушкиным была представлена записка с 11 пунктами, которые после горячих прений и были приняты, причем лишь по пункту 10-му получилось разногласие мнений. Принятое постановление в Москве было решено совещанием провести на съезде в Петербурге, куда и отправились из Москвы земские и городские деятели, где в заседаниях 6, 7 и 8 ноября и была окончательно установлена редакция московского постановления в следующем виде:

«Частное совещание земских деятелей, в заседаниях, происходивших 6-го, 7-го и 8-го ноября 1904 г. в Петербурге, обсудив вопрос об общих условиях, необходимых для правильного течения и развития нашей общественной и государственной жизни, пришло к следующим заключениям:

1. Ненормальность существующего в нашей жизни порядка государственного управления, с особой силой проявившаяся с начала восьмидесятых годов, заключается в полной разобщенности правительства с обществом и в отсутствии необходимого в государственной жизни взаимного между ними доверия.

2. Отношения правительства к обществу имели в своем основании опасения развития общественной самодеятельности и постоянное стремление к устранению общества от участия во внутреннем государственном управлении. Исходя из этих оснований, правительство стремилось к проведению административной централизации во всех отраслях местного управления и к опеке над всеми сторонами общественной жизни. Взаимодействие с обществом признавалось правительством исключительно в смысле приведения деятельности общественных учреждений в соответствие с видами правительства.

3. Бюрократический строй, разобщая верховную власть с населением, создает почву для широкого проявления административного произвола и личного усмотрения. Такой порядок лишает общество необходимой всегда уверенности в охране законных прав всех и каждого и подрывает доверие его к правительству.

4. Правильное течение и развитие государственной и общественной жизни возможно лишь при условии живого и тесного общения и единения государственной власти с народом.

5. Для устранения возможности проявления административного произвола необходимо установление и последовательное проведение в жизнь принципа неприкосновенности частного жилища. Никто без постановления независимой судебной власти не должен быть подвергаем взысканию и ограничиваем в своих правах. Для вышеуказанной цели необходимо, кроме того, установление такого порядка привлечения к гражданской и уголовной ответственности должностных лиц за нарушение закона, который обеспечил бы практическое осуществление начала законности в управлении.

6. Для полного развития духовных сил народа, для всестороннего выяснения общественных нужд и для беспрепятственного выражения общественного мнения необходимо обеспечение свободы совести и вероисповедания, свободы слова и печати, а также свободы собраний и союзов.

7. Личные, гражданские и политические права всех граждан Российской Империи должны быть равны.

8. Самодеятельность общества является главным усилием правильного и успешного развития политической и экономической жизни страны. Так как значительное большинство населения России принадлежит к крестьянскому сословию, то следует прежде всего поставить это последнее в положение, благоприятствующее развитию в нем самодеятельности и энергии, а это достижимо только путем коренного изменения нынешнего неполноправного и приниженного состояния крестьян. В этих целях необходимо: а) уравнять крестьян в личных правах с лицами других сословий, б) освободить от административной опеки сельское население во всех проявлениях его личной и общественной жизни и в) оградить его правильной формой суда.

9. Земские и городские учреждения, в которых по преимуществу сосредоточивается местная общественная жизнь, должны быть поставлены в такие условия, при которых они могли бы с успехом выполнять обязанности, присущие правильно и широко поставленным органам местного самоуправления; для этого необходимо: а) чтобы земское представительство было организовано не на сословных началах и чтобы к участию в земском и городском самоуправлении были привлечены по возможности все наличные силы местного населения; б) чтобы земские учреждения были приближены к населению путем создания мелких земских единиц на началах, обеспечивающих их действительную самодеятельность; в) чтобы круг ведомства земских и городских учреждений простирался на всю область местных польз и нужд и г) чтобы названным учреждениям были предоставлены должные устойчивость и самодеятельность, при наличности которых только и возможно правильное развитие их деятельности и создание необходимого взаимодействия правительственных и общественных учреждений. Местное самоуправление должно быть распространено на все части Российской Империи.

11. Ввиду важности и трудности внутреннего и внешнего состояния, переживаемого Россией, частное Совещание выражает надежду, что Верховная Власть призовет свободно избранных представителей народа, дабы при содействии их вывести наше отечество на новый путь государственного развития в духе установления начал права и взаимодействия государственной власти и народа».

Приведенные постановления совещанием 9 ноября было решено, через особую депутацию, представить г. министру внутренних дел с просьбою о доведении их до Государя Императора.

Постановления петербургского совещания земцев, при помощи отделов «Союза Союзов», были быстро распространены по всей стране и произвели на население громадное впечатление. С этого времени началось уже открытое освободительное движение, к которому примкнуло постепенно большинство населения страны. В это время устраивается ряд многолюдных банкетов под предлогом 40-летия судебных уставов – первый в Петербурге с участием более 600 лиц разных либеральных профессий, а затем в Москве, Киеве, Одессе, Саратове, Харькове, Курске, Ростове, Владимире, Воронеже. Ярославле, Тамбове, Нижнем Новгороде и др. городах, на которых после горячих речей, характеризовавших печальное положение суда, «как продукт наших политических условий», высказывалась невозможность улучшения его без общей коренной государственной реформы.