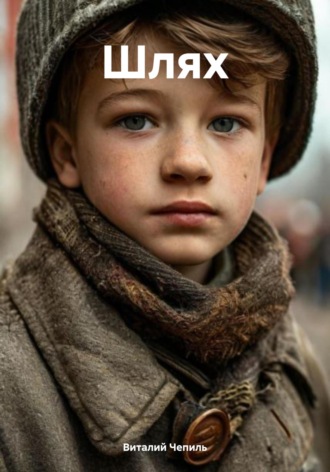

Шлях

Виталий Чепиль

Шлях

Предисловие

Уходит поколение детей войны. Сказать, что это те, кто в младенчестве, детстве, ранней юности пережил ужас бомбежек, голода, потери родителей, близких, родного очага, значит – не сказать ничего. Вернее, это стало бы очередной банальщиной, к которой мы, к сожалению, уже привыкли. Это поколение наших родителей, для кого-то дедов и уже прадедов.

С малолетства нахлебавшись таких бед, что нам, их потомкам, и не снилось, это были, в массе своей, люди мудрые и очень надежные. Это они стали впоследствии шестидесятниками, это они развивали нашу науку, работали на производстве и в прямом смысле крепили мощь и престиж нашей Родины. Нам остается только учиться у них искусству смотреть на жизнь с юмором, везде искать позитив, не предаваться унынию. Мы – иные. Они были последними настоящими. И они уходят один за другим…

Перед вами книга моего недавно умершего отца, Чепиля Виталия Томовича, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, профессора Костромского государственного университета, в котором он проработал 43 года своей жизни, при этом, одиннадцать лет был деканом факультета иностранных языков, затем почти двадцать лет заведовал кафедрой политологии и социологии.

Упоминаю это не для того, чтобы похвастаться, а чтобы показать, что человек он был очень яркий, неординарный и по-своему, для своего времени, успешный. Костромской госуниверситет, а в то время, пединститут, стал для него тихой гаванью, в которую он прибыл уже сложившимся, 33-летним человеком. Жизнь же его до этого напоминает увлекательный роман с элементами драмы и трагедии, ибо это была жизнь реальная, а не высосанная из пальца придумщиком писателем. Здесь все правда, подчас, в самой голой неприглядности и здесь, как в призме, отразилась эпоха, в которую ему довелось жить, трудиться и бороться.

Можно назвать эти воспоминания мемуарами, можно – философским осмыслением действительности. Папа был философом не только по своей ученой степени, но и по отношению ко всему происходящему. Возможно, кому-то эти записки покажутся занимательными, а кому-то, надеюсь, очень полезными.

Я взяла на себя смелость разобрать ворох неоформленных записей, ибо папа, по скромности своей, не помышлял ни о каком их опубликовании, а писал исключительно "в стол".

Также присовокупляю сюда сборник его стихов, по моему мнению и по мнению его друзей, очень талантливых и также проникнутых философским взглядом на мир. Они тоже никогда не печатались.

Чепиль Виталина Витальевна, кандидат социологических наук, доцент.

Кострома. Февраль 2025 год.

Всем ушедшим детям войны

посвящается

Подобно стремительной реке, не имеющей конца и начала, течет, в объятиях вечности, время. Ничтожные песчинки в этой реке – мы. По воле необъяснимых случайностей выныриваем мы в узком промежутке, именуемом "жизнь" с тем, чтобы тотчас нырнуть обратно и навсегда исчезнуть. И остается нам, убаюкиваемым временем, только гадать: а был ли тот промежуток в действительности или он нам только приснился…

Говорят, что до меня были революции… Оставляя рваные борозды, прошли по стране беспощадные лемехи коллективизации. Мощная кувалда индустриализации вздыбила гигантские плотины, подняла ввысь новые города и села… Не знаю. Может, так оно и было. Меня тогда не было.

Не было меня и тогда, когда в далекие предвоенные годы, в небольшом украинском городке Крыжополь, что утопал в душистых садах Винницкой области повстречались молодой заведующий районным здравотделом Томаш Артемович Чепиль и еще более молодая практикантка акушерского отделения Одесского медицинского училища Агриппина Семеновна Бурдейная . Своего ветхозаветного, полученного при крещении имени "Агриппина" голубоглазая практиканточка со слегка вьющимися волосами, всю жизнь мучительно стеснялась и предпочитала называться Евгенией. Можно предположить, что именно так и представилась она своему суженому.

Их судьбоносная для меня встреча предопределилась тем, что Томаш Артемович был уроженцем села Жабокрыч Крыжопольского района, а Евгения Семеновна родилась и выросла в соседнем селе Вильшанка, что и побудило ее пристроиться на практику поближе к родным пенатам.

Высокий и, судя по сохранившимся фотографиям, представительный, а главное – что по тем временам играло немаловажную роль – человек при галстуке, отец был видным мужчиной.

Определенно сказать не могу, но думаю, что родители отца были крестьянами и я, таким образом, имею все основания причисляться к тем, которые "вышли все из народа" и считали себя "детьми семьи трудовой". Правда, чтобы быть до конца честным, нужно признаться, что по линии отца мое социальное прошлое вызывает некоторые сомнения в своей безупречности: в семье постоянно бродили отголоски не то, чтобы каких-либо сведений, а скорее, шуток о том, что венгерские предки отца были дворянами и даже, кажется, графами. Кто его знает… Как писал Гоголь: "что только не скажет хохол после кварты хорошей горилки"… У актрисы Гурченко дворянкой неожиданно оказалась мать, так почему бы таковым не быть моему отцу?

Что касается моей матери, то ее отец, а мой дед, был фельдшером. Эту профессию он получил в русско-японскую войну, окончив, кажется, какую-то военную школу на Дальнем Востоке, доблестно сражаясь в действующей русской армии, отчаянно проигрывающей войну японцам. Правда, здесь оказались виновными всякие прогнившие царские правительства и проворовавшиеся Куропаткины, а не мой дед.

Следует признать, что фельдшерство деда явно потягивает в мою сторону гнилостным душком хоть и сельской, но, все же, интеллигенции. Этот феномен существенно усиливается оттого, что сестра матери и один из ее братьев были – по примеру деда – фельдшерами, а два других брата, после окончания учительского института в городе Тульчине, уверенно приступили – как того и требовала Родина – к сеянию "разумного, доброго, вечного". Кстати, мама была самой младшей в семье.

Как бы то ни было, но 2 апреля 1939 года компанию потенциального потомка венгерского графа Томаша и застенчиво улыбающейся на старой фотографии Агриппины, известной в миру как Евгения, пополнил и я, в результате чего из дуэта мгновенно образовалось достаточно тесное трио, а человечество получило возможность увеличиться еще на одну человеко-душу. Это знаменательное для него (для человечества) событие я оповестил, по рассказам матери, диким криком. Искусственно вскармливаемый – у матери не оказалось молока – я вошел во вкус роли крикуна и прокричал долгие месяцы, в результате чего изнуренная и постоянно недосыпающая мама стала падать в обмороки. К счастью, как ни стараюсь, всего этого я никак не помню и, следовательно, по причине моей полной невменяемости, никакой ответственности за все случившееся, как и за сам факт моего рождения, нести не могу.

Боязнь обидеть родную партию и ненароком рассердить товарища Сталина надежно удерживала моих родителей от каких-либо альянсов с церковью, поэтому в качестве нехристя, я не стал ни Варфоломеем, ни Пафнутием, а был назван Виля, что было – по моде того времени – аббревиатурой слов: Владимир Ильич Ленин Я. Вот так. К счастью, моим родителям хватило, все-таки, здравого смысла и я был зарегистрирован в метрике, в отличие от известного писателя Липатова, не как Виль или Виля, а как Виталий.

К слову, годы моего будущего студенчества совпали с хрущевской оттепелью и мои ленинградские, слегка диссидентствующие друзья ласково называли меня Билли или Билл. Некоторые из них, теперь уже маститые московские и Петербургские профессора по привычке предпочитают эту европеодную транскрипцию до сих пор. Однако, я отвлекаюсь…

Наше так удачно сложившееся, благодаря моему появлению, семейное трио вскоре, увы, распалось. Как тоскливо запела потом Клавдия Шульженко: "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война"… Отец отправился защищать Отечество. Мать, из-за наличия на руках маленького ребёнка – меня, то- есть – на войну, как медика, не мобилизовали и мы отправились с ней коротать лихолетье к ее родителям: моему деду Семёну и бабушке Наде, которую я стал панибратски называть просто "баба" и, кстати, называл так всю ее жизнь.

Думается, что мои первые воспоминания относятся к годам трем-четырем, периоду начала войны, когда я проживал у бабушки с дедушкой в деревне Вильшанке. Странно, конечно, но эти воспоминания, хоть и фрагментарные, носят настолько яркий и отчетливый характер, что мама, когда я, уже в зрелом возрасте, упоминал о них, не верила мне и утверждала, что обо всем этом мне кто-то рассказал. Последнее исключается начисто хотя бы потому, что запечатлевшиеся в моем детском сознании подробности были настолько личными, что никак не могли быть известны никому из окружающих.

Я хорошо помню Вильшанку. Это было утопающее в зелени село у подножия каменистых холмов. Известковых камней было везде очень много, из них делали все: от кладбищенских крестов до жилых построек. Видимо, это были последствия ледникового периода.

Село пересекала, протекая как раз рядом с бабушкиной садыбой, то есть, усадьбой, маленькая речушка, густо поросшая с обеих сторон ольхой – по-украински: "вильха", что и определило, видимо, его название. По-русски оно обозначается как Ольшанка, что является, на мой взгляд, переводом неточным. Правильнее было бы, думаю, говорить "Ольховка".

Перед сном мама или баба регулярно тащили меня к этой речушке мыть ноги, а по ночам в ней устраивали громкие концерты лягушки.

Жили мы в аккуратно выбеленной, с маленькими окошками, крытой камышом или – по-украински, "очеретом" – хате. Ее заботливо подмазываемые глиной полы всегда посыпались травой или – зимой – душистым сеном. Особенно обильно украшалась хата всякой зеленью в летний праздник Русалы. Я сильно его недолюбливал, поскольку баба Надя, дабы пресечь мои возможные отлучки, постоянно страдала меня тем, что меня защекочут до смерти, именно в этот день, русалки.

Со всех сторон хата была окружена выкрашенной в черную сажу призьбою, то есть, завалинкой. На этой призьбе, в большой миске, подогревали летом на солнце воду, в которой я купался. Однажды, войдя во вкус, я не утерпел и сильно желая принять ванну, забрался в миску самостоятельно. Результат был плачевный в прямом смысле этого слова – я тут же опрокинулся на землю и разразился ревом на всю округу.

Рядом с хатой стояла шопа – то есть, сарай, а точнее, хлев, в котором находились корова и, кажется, несколько овец. Зимой ягнятки жили прямо в хате, бодались, прыгали, чем доставляли мне много радости.

Вся садыба была огорожена сложенным из крупного, поросшего зеленым мхом камня, муром. Вокруг хаты – иначе, что бы это была за Украина – густо росли фруктовые деревья. Но настоящий садок находился внизу, в долине, в которой протекал источник с необычайно вкусной и холодной водой, им пользовались все в округе. Садок был достаточно большой, с кустами бузины и огромными папоротниками. Все это тоже было обнесено замшелым муром, через который нужно было перелезать. Зеленые большие камни в изобилии присутствовали и в саду, а в целом, он носил диковатый и слегка пугающий вид, особенно для меня: я постоянно любил забираться в наиболее сырые и укромные его участки, мучительно преодолевая страх перед клятвенными бабушкиными заверениями, что обязательно буду укушен гадюкой, которая там живет. Садок, вместе с такими же соседскими, был на пологом месте, вверху он упирался в сельскую улицу, по внизу опускался прямо к реке.

Удивительно остро помнятся, до сих пор, запахи: упавших ночью и подгнивающих плодов, мокрых от дождя или ночной росы травы и лопухов, бузины, зеленого мха на камнях, улиток, за которыми я постоянно охотился, запах самой земли и свежего воздуха. Особенно вспоминаются запахи осени: в каждой садыбе коптились, в специально выкопанных углублениях, на деревянных решетках, крупные, будто покрытые синеватым инеем, сливы – готовился на зиму чернослив. Только что схваченный с решетки, он представлял собой удивительное лакомство. С годами ощущение запахов постепенно утрачивалось и теперь мне кажется, что мир вообще перестал пахнуть. Очевидно, это не следствие каких-то экологических катаклизмов, а просто притупление способности обоняния, той способности, которая тоже служит в детстве одним из действенных средств познания мира.

Бегал я, осуществляя это познание, когда было холодно – в маминой кофте, а в теплую погоду – в белой сорочке и всегда без штанов. "Вилька, заходь, побалакаем", – радушно пригласил меня как-то, завидев в таком прикиде, добродушнейший, с нахлобученным на самые брови соломенном брыле, соседский дед Опанюк. А потом повернулся и крикнул: "Ганю, а ну, принеси ножик, я вiдрiжу цьому байструку…" и назвал по-украински то, что нынешние Шварценегеры стыдливо называют мужским достоинством. Потрясенный до глубины души безмерным коварством проклятого деда, я в панике бросился на улицу и чуть не попал под ноги задумчиво бредущей лошади… Долго пришлось потом деду улещать меня, чтобы достичь необходимого консенсуса.

Гуляя по всей округе пешком или гарцуя, подобно лихому кавалеристу, на хворостине между ногами без штанов, я вовсе не был каким-то исключением. Так одевались почти все мои сверстники.

Я допускаю, что все здесь написанное может показаться слишком безоблачным и идиллическим. Но ведь это – память ребенка, память надежно защищенная самой природой от восприятия всего тяжелого и мрачного. А тяжелого и мрачного было, конечно, предостаточно. Вряд ли современные украинцы сами помнят украинские села тех времен. Взрослое население одевалось во все домотканное и по внешнему виду ничем не отличалось от персонажей "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Разве что у стариков отсутствовали красные пояса и каракулевые шапки с зашитыми дьявольскими золотыми червонцами, а у молодичек не было ярких монист и цветастых плахт.

Все, за редким исключением, ходили в сыромятных постолах – сшитой из говяжьей кожи обуви, отдаленно напоминающей русские лапти, а те, которые, подобно моему деду, имели сработанные местным умельцем чоботы, то есть, сапоги, одевали их только по случаю и усиленно мазали дёгтем. Не было нигде даже спичек и огонь добывали или с помощью кремниевых камней-кресал или, завидя над какой-то из хат дымок, бегали туда за "вугликом". Трудное было время…

Вильшанка, как и вся Украина, находилась в оккупации, однако, не представляя, в силу своего захолустного положения никакого стратегического значения, она особо не испытала ее последствия. Да и кому, действительно, нужно было затерянное в ярах село с его дедами, женщинами и бесштанными, как я, детьми? Лишь по ночам, за темным горизонтом полыхали далекие зарницы – то бомбили крупную узловую станцию Вапнярка. Бомбили, с переменным успехом, и наши, и немцы.

В самой же Вильшанке была небольшая "инвалидная команда" из румын и нескольких немцев. С оккупантами у меня наладились довольно сложные отношения. Я хорошо помню, как выбежав однажды с "подвирья", я столкнулся внезапно с пожилым немцем и что-то сказал ему. Он поднял меня на руки, поцеловал и заплакал. Помню, как я, в свою очередь, горько плакал, провожая взглядом натужно гудящие, поднимающиеся на крутой холм грузовики с отступающими немецкими и румынскими солдатами… С другой стороны, я страстно мечтал быть партизаном и определённо проводил в стане врага подрывную идеологическую работу: по вечерам у нас собирались украинские "молодычки" и дружно плакали – я пел им жалобную и, безусловно, глубоко патриотическую песню о партизане, который лежит, умирая, на опушке леса…

Пока я вел такого рода, оправданную глубоким детством двурушническую политику с супостатом, мои дяди – мамины братья – воевали. Из всех троих воюющих дядей наименьшее опасение за свою судьбу вызывал дядя Артём: он служил при штабе и, как я понимаю, напрямую в боевых действиях не участвовал, тогда как дяди Левко и Семен были на передовой.

Известно, что на Украине – это хорошо подметил еще Гоголь – в большом почёте всякого рода гадания. Естественно, что в годину особых потрясений потребность в гаданиях резко возрастает. Не удивительно, что в тревожные военные вечера именно за этим занятием коротали время беспокоящиеся за судьбы своих близких заплаканные хохлушки. Собирались у кого-нибудь, ставили на стол лист бумаги с нарисованными на нем – как я помню – черепом, крестом и всеми буквами алфавита, подогревали тарелочку с обозначенной на ней стрелочкой и, держась за нее пальцами, водили по бумаге. На одной из таких сходок баба Надя погадала о своих сыновьях. Результат был категоричен и неожидан: погибнет дядя Артем, причем, "погибнет ложно".

Я бы не стал столь подробно распространяться об этом, если бы не поразительный факт: так и случилось. Похоронка пришла именно на него и лежит он навечно где-то в румынской земле. А слово "ложно" обрело для бабушки роковое значение: несмотря на свидетельства очевидцев, на документальные подтверждения, она никогда не хотела верить в его смерть и до конца своей, в общем-то, долгой жизни, ждала его возвращения. Вот и задумаешься после этого поневоле: а стоит ли, действительно, приоткрывать человеку завесу будущего?

Моя мама работала в местной сельской больнице фельдшером-акушеркой. Дедушка Семён тоже работал фельдшером, но в соседнем селе Янкуловке. Там он, в основном, и находился, а если был дома, то ему всегда приходилось вставать рано утром и еще затемно добираться пешком на службу.

Однажды поздней осенью он заблудился и, увидев впереди кого-то с горящим фонариком, вежливо поздоровался и спросил у встречного: не укажет ли тот ему правильный путь. В ответ раздался протяжный вой: бравый унтер-офицер антияпонской армии поприветствовал волка.

Может быть, из-за его частых отлучек, но в эти года я деда представляю плохо. Помню лишь, что баба Надя, перед тем, как покормить меня сметаной, нередко говорила: "Пiдем скорiше до комори, щоб дiд не бачiв"… В чем причина такой конспиративности? Не знаю. В сущности, как я убедился позднее, это был вовсе не жадный человек.

В хате, кроме бабы, постоянно находилась тётя Феня. В действительности, ее звали Агафья, но как и ее сестра, то есть, моя мама, она сильно комплексовала в этой связи и приспособилась именно к этому, более, видимо, благозвучному, на ее взгляд, имени. Это была чернобровая и очень миловидная – как обычно и представляют хохлушек – женщина. До войны она тяжело заболела туберкулезом кости. Не помню, толи в Одессе, толи в Виннице, ей успели сделать операцию коленного сустава, после чего ее разбил паралич. Недвижимая – ей подчинялись только руки и поворачивалась голова – она круглосуточно лежала, укрытая одеялом, у подслеповатого маленького вiконця. Я только теперь могу представить, какое тяжкое бремя легло на плечи ее близких. Но в то время и это прошло мимо меня. Я воспринимал ее как само собой разумеющееся и должное. Более того, как нечто очень целесообразное и удобное: в страхе перед возможным щекотанием на празднике Русалы или спасаясь от хворостины осерчавшей бабы, я всегда мог надежно спрятаться у неё под кроватью.

Постепенно, благодаря стараниям деда, бабы и мамы, ей становилось все лучше и через несколько лет она выздоровела, но одна нога у неё так и не сгибалась и она прожила всю свою недолгую жизнь – всего 44 года – хромоногой и одинокой калекой.

Стоически боролась она с туберкулёзом и победила его, а умерла от рака поджелудочной железы. Смерть, как говорят, без причины не бывает.

Понятно, что бегающий во внешнем мире мальчик был для нее единственной с этим миром ниточкой связи, а постоянно находящаяся на своем месте тяжело больная женщина – благодарной для него возможностью поделиться переполнявшими детскую душу впечатлениями, получить ответы на многие очень важные и очень непонятные вопросы. В результате, между мной и тетей скоро возникла и быстро наростала тесная духовная близость и привязанность, трогательная взаимная любовь. Эта любовь прошла через всю мою жизнь, я всегда считал и считаю ее своей второй мамой. Мир праху твоему, моя бедная тетя… Она стала для меня первой учительницей и нежной наставницей, сумела не только осторожно ввести меня в жизненные реалии, но и – главное – пробудить во мне как мыслительные, так и творческие начала. С каким удивлением наблюдал я, как из-под ее рук возникали, на обрывках старой бумаги или газет, нарисованные, за неимением карандаша, обожженными в печи палочками, захватывающие дух изображения домиков, деревьев, живых существ… Как поразительно живыми и похожими выглядели вырезанные ею ножницами из тех же газет, изображения лошадок. Сующий, как Буратино, к великой досаде бабы, во все возможные щели свой нос, я мог часами приобщаться к творимым тетиными руками волшебствам, формируя в себе ощущение прекрасного. Конечно, сейчас я понимаю, что все, что она делала, было примитивно и бесхитростно, но до сих пор мне кажется, что ничего более прекрасного и недостижимого я никогда не видел и никаким творениям Рубенса и Рембрандта с ним не сравниться…

В душные майские вечера кровать с тётей выносили во двор, я забирался к ней под одеяло и мы оставались одни в украинской ночи. Слегка шелестел ветерок, пахли цветущие деревья, натужно гудели в ветвях хрущи, а в садах заливались соловьиные хоры. Тетя рассказывала мне о Луне, о звёздах, а эти самые звёзды яркой и бесконечной россыпью сверкали над нами. Я внимательно слушал ее, напряжённо всматривался в ночное небо и крепко держался за кровать, чтобы не провалиться и не улететь в бесконечную бездну. Так приобщался я к таинствам мироздания, трепетно и робко прикасался к глубинам вечности.

Перспектива улететь была для меня отнюдь не беспричинной. Однажды я заметил у взрослых под мышками волосы и с удивлением обнаружил, что у меня их нет. Мое недоумение быстро развела тётя, объяснив, что когда у меня появятся такие волосы, из них тотчас начнут вырастать крылья. С тех пор, с крепнущей надеждой, я постоянно заглядывал к себе под мышки. Крылья, увы, так и не выросли и по сей день…

А в общем-то, философские проблемы бытия меня волновали, конечно, мало. Высоко на холме, против нашей хаты, был расположен цвынтар – сельское кладбище с покосившимися и лежащими на земле каменными крестами – куда, по извилистой пыльной дороге, периодически медленно поднимались, с хоругвями и заунывными причитаниями, погребальные процессии. Они оставляли меня безучастным, если не считать панического страха перед мертвецами. Мне трудно было понять тогда, да и – по правде – не ясно сейчас, почему и зачем полный жизни человек превращается в безобразно неподвижную восковую куклу… Не ясно, хотя я легко могу объяснить этот вопрос любому своему студенту.

Возле цвынтара пестрым ковром раскинулись окутанные острыми запахами полыни и чабреца, как мне тогда казалось, бескрайние россыпи полевых цветов, в зарослях которых я, довольно сноровисто, ловил огромных зелёных кузнечиков – коникiв – и, что являлось моей истинной охотничьей страстью, деловито жужжащих пчел.

Дома я лепил из глины небольшие коробочки – "ульи", тщательно закупоривал в них этих несчастных тружениц, страстно рассчитывая получить на другой день так любимый мною мед. Трудно даже представить, сколько было загублено мною таким образом пчелиных жизней.

У обвитых повиликой и поросших мхом полуразрушенных кладбищенских стен стояла небольшая, с облупившимися иконами, церквушка, в которой меня, принаряженного, все-таки, в сшитые бабой штанишки, наконец-то, окрестили. Я, нисколько не тяготея тогда к атеизму, отчаянно сопротивлялся, недвусмысленно заявляя громким плачем о своем нежелании участвовать в этой торжественной процедуре. Не знаю, толи по причине этого сопротивления, толи из-за того, что я уже был снабжен соответствующими, выданными в крыжопольском ЗАГСе документами, мне удалось одновременно приобщиться к православию и сохранить доставшееся мне от родителей, отнюдь не церковное, имя.

Все воспоминания этого периода моего раннего детства связаны, в основном, с впечатлениями лета. Зимнюю Вильшанку, видимо, из-за того, что с наступлением холодов я сидел безвылазно в хате, я представлял достаточно плохо. Помню лишь запах холодного воздуха да, режущую в солнечном свете глаза, белизну снега. А еще рождественские колядки, в которых я принимал посильное участие, барахтаясь в сугробах, вместе с более старшими хлопчиками, от хаты к хате, наполняя выданную бабой торбу скудными подношениями соседей.