Великие битвы и сражения мировой истории. V век до н.э. – XX век

Спартанское войско возглавил новый царь Павсаний, приходившийся племянником погибшему при Фермопилах Леониду. Узнав о том, что спартанцы двигаются в сторону Афин, персы снова разрушили город и отошли в Беотию. Новое место дислокации было для них стратегически выигрышным. Во-первых, равнинная местность позволяла полностью раскрыть потенциал знаменитой персидской конницы. Во-вторых, в тылу оставались дороги, по которым поступало продовольствие от ранее покоренных греческих полисов.

Чтобы нивелировать преимущество персидской конницы, греки решили укрепиться на возвышенности. Мардоний попытался не допустить этого и бросил в атаку конницу. Небольшой греческий отряд, попавший под удар персов, запросил у Павсания поддержки. Ему на помощь отправились 300 афинян-добровольцев, неожиданно они контратаковали персов. Отряду удавалось сдерживать натиск врага до прибытия основных сил греков. Большой удачей для них стала смерть персидского командующего конницей Масистия. Сначала стрелой был ранен его конь, всадник упал на землю, где его атаковали сразу несколько греческих воинов. Однако у Масистия был такой крепкий шлем с забралом и чешуйчатый позолоченный панцирь, что оружие не причинило ему никакого вреда. Лишь один из греков направил копье в прорезь шлема, попав Масистию в глаз. Гибель уважаемого персами военачальника сломила их боевой дух, и они отступили.

Змеиная колонна в Стамбуле создана из оружия воинов, погибших при Платеях (изначально находилась в Дельфах)

Воодушевленные победой, греки покинули возвышенность и спустились на равнину к реке Асоп. Было важно наладить бесперебойные поставки пресной воды, поэтому они расположились рядом с источником Гаргафия. На протяжении восьми дней ни одна из сторон не решалась начать боевые действия. Затишье закончилось после того, как персы перехватили греческий обоз с продовольствием и засыпали источник. Оставшись без еды и пресной воды, греки решили сменить позиции и отойти к городу Платеи.

Статуя Аристида в Ватиканском музее. В битве при Платеях Аристид командовал отрядом афинян

Битва греческого и персидского воинов. Изображение на древней вазе. V век до н. э.

Ночью греки начали отступление. Первыми выдвинулись находившиеся в центре отряды союзников. Они отошли за стену Платеи и разбили лагерь. Следующими должны были уходить спартанцы. Однако один из командующих – Амомфарет – отказался отступать. Только после приказа Павсания спартанцы начали отступление, оставив взбунтовавшийся отряд. Одновременно с ними, но по другой дороге выдвинулись афиняне. В результате к утру войско оказалось разделено на несколько частей, находившихся на удалении друг от друга.

Ранним утром персы обнаружили, что греки оставили свои позиции. Мардоний быстро сориентировался в ситуации и атаковал оставшийся на прежнем месте спартанский отряд Амомфарета, бросив в битву основную часть своей армии. Одновременно он отправил небольшие отряды против остальных греков, чтобы «связать им руки» и не допустить прийти на помощь спартанцам.

На атаку персов спартанцы ответили ожесточенным сопротивлением. За несколько мгновений до нападения им удалось построиться в излюбленном боевом порядке – фалангой. В рукопашной схватке персы быстро поняли, что мало что могут противопоставить хорошо защищенным и тяжеловооруженным спартанцам. Древнегреческий историк Геродот в «Истории» писал: «В отваге и силе персы не уступали эллинам, но они были безоружны, неопытны (в таком бою) и по ловкости не могли равняться с противниками. Наиболее гибельно для них было отсутствие тяжелого вооружения – им, легковооруженным, приходилось воевать с тяжеловооруженными».

Шаг за шагом фаланга продвигалась к центру персидского войска, где под защитой тысячи элитных воинов находился Мардоний. Главнокомандующий персов верхом на белом коне мужественно противостоял натиску противника, но ни он, ни его телохранители не могли сдержать врага. Наконец один из спартанцев, подобравшись к Мардонию достаточно близко, метнул в него камень. Он попал в голову главнокомандующего, удар оказался смертельным.

Весть о смерти Мардония мгновенно разнеслась среди воинов. Персидская пехота обратилась в бегство. Конница продолжала сдерживать спартанцев, прикрывая отступление пехоты. Часть персов смогла добраться до лагеря и укрыться за укреплениями. Остальные продолжили отступление и спаслись.

Спартанцы не смогли сразу взять персидский лагерь, потому решили ждать афинян. Греки устроили настоящую резню, оставив в живых всего около трех тысяч персов.

Поражение персов при Платеях привело к тому, что война перешла на их территорию, и они потеряли инициативу в противостоянии.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

И персы, и спартанцы придавали огромное значение предсказаниям жрецов, без которых не начинали ни одно значительное дело. По легенде, восьмидневное стояние на реке Асоп было связано с тем, что и тем, и другим жрецы предсказали победу только в случае обороны. Роковую роль жрецы могли сыграть и в решающий день битвы при Платеях. Персы уже начали атаку и буквально выкашивали ряды спартанцев стрелами, но те не двигались с места, потому что Павсаний должен был завершить обряд жертвоприношения. Боги отвергали его жертвы одну за другой. Наконец, богиня Гера сжалилась над мольбами Павсания и приняла жертву. В результате после слов жреца «Боги сулят победу!» спартанцы начали боевые действия.

Батальные сцены периода греко-персидских войн. Изображение на древнегреческой вазе

Статуя богини Геры

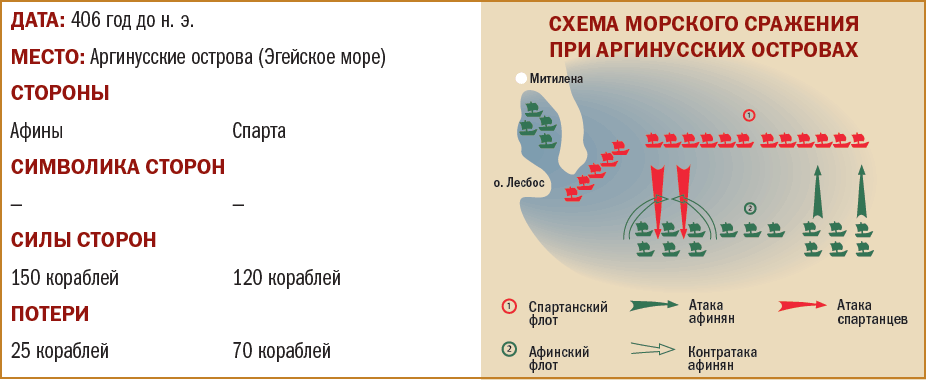

Морское сражение при Аргинусских островах

Современное изображение триеры на пьедестале статуи «Медея с золотым руном» (Грузия, Батуми)

Благополучный для Афин и Спарты исход греко-персидских войн привел к обострению забытых на время их собственных противоречий. Два ведущих полиса боролись за влияние на другие греческие города. В результате противостояние Афин и Спарты привело к длительной Пелопоннесской войне.

К 406 г. до н. э. полисы подошли в разном состоянии. Афины были измотаны не только военными действиями, но и внутренними противоречиями, раздиравшими политическую верхушку. Ситуация осложнялась недостатком финансирования флота, в итоге афинский флот не был полностью укомплектован.

Отношения афинян с союзниками (Хиосом, Родосом и другими) складывались неоднозначно, многие из них стали переходить на сторону спартанцев. В результате союзный флот Спарты почти в два раза стал превосходить флот афинян.

Во главе спартанского флота стоял Калликратид. Он захватил полис Мефимны, сохранявший верность Афинам. После этого спартанцы начали преследование афинского флота. Афиняне отступили в Митиленскую гавань, где приняли неравный бой. Потеряв 30 боевых кораблей (триер) из 70, афинский командующий Конон приказал вытащить оставшиеся судна на сушу. Только так ему удалось спасти флот от полного разгрома. Однако афиняне оказались заперты в гавани, на выходе из которой стояли спартанцы.

Афинский командующий флотом Конон. Изображение сохранилось в книге Гильома Рули «Беглый обзор монет наиболее знаменитых лиц, существовавших с сотворения мира, с кратким описанием их жизни и деяний, заимствованным у классиков». 1553 год

Конон отправил в Афины две триеры, одной из которых удалось добраться до места назначения. Узнав о бедственном положении основного флота, ему в помощь в Афинах сформировали отряд из 12 триер. Но он был легко разбит спартанцами. Во второй раз афиняне подошли к организации спасительной операции более серьезно. Они собрали дополнительный флот, насчитывающий 110 триер, к которому присоединилось еще около 40 триер союзников.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

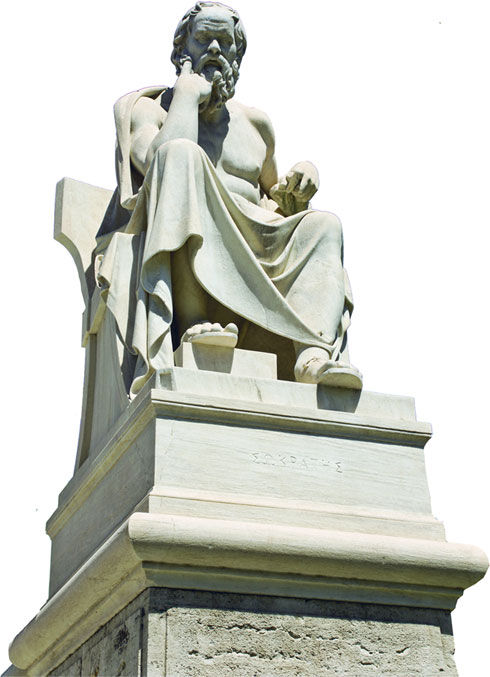

В ходе сражения поверженные афинские триеры уходили на дно вместе с экипажами. После разгрома противника афинские командиры отдали приказ части флота отправиться на помощь тонущим. Из-за начавшейся бури спасательная операция провалилась. Их противники в Афинах использовали этот факт как повод для свержения военачальников, которых обвинили в неоказании помощи тонущим. Против суда над ними выступил философ Сократ, но это не помогло. Двое из восьми командиров не вернулись в Афины, отправившись в добровольное изгнание. Оставшиеся шесть были отданы под суд и приговорены к смерти.

Памятник Сократу в Греческой академии античной архитектуры

Спартанский гоплит (тяжеловооруженный воин). Мраморный бюст работы неизвестного автора. V век до н. э.

Узнав о масштабе спасательной операции афинян, Калликратид разделил свой флот. Он оставил 50 триер у входа в гавань, в которой прятался Конон. С оставшимися 120 кораблями Калликратид решил встретить дополнительный афинский флот на пути к Митиленской гавани около Аргинусских островов.

Дополнительный афинский флот возглавляли восемь командиров: Перикл Младший, Аристократ, Диомедонт, Эрасинид, Протомах, Фрасилл, Лисий, Аристоген. Они выстроили триеры в два ряда напротив спартанских кораблей, растянувшихся в одну линию.

Сначала бой шел на равных. По свидетельству древнегреческого историка Ксенофонта, решающими событиями, изменившими ход битвы в пользу афинян, стали гибель Калликратида и разгром левого фланга спартанцев, которые после этого бежали.

Спартанские судна, перекрывавшие выход из гавани для кораблей Конона, также покинули позиции. Триеры Конона смогли выйти из Митиленской гавани.

Битва при Аргинусских островах стала последним крупным морским сражением в Пелопоннесской войне. Несмотря на то что афиняне нанесли вражескому флоту значительный урон, они не смогли воспользоваться полученным преимуществом. Из-за внутренних противоречий Афины упустили возможность переломить ход войны в свою пользу.

Казнь стратегов-победителей привела к моральному упадку и разложению дисциплины в афинской армии и флоте. В результате уже на следующий год они потерпели крупное поражение, а затем и проиграли войну в целом.

Руины Агоры в Афинах. Агора – центр общественной жизни города, в том числе место суда

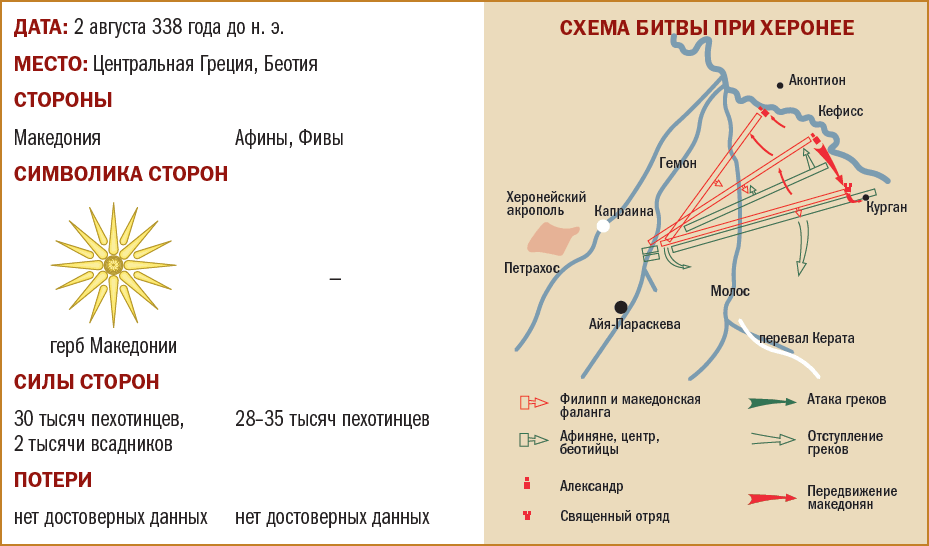

Битва при Херонее

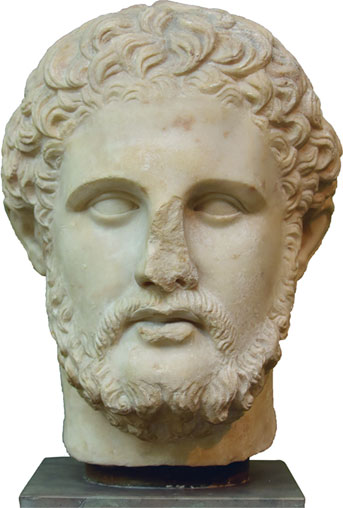

До середины IV века до н. э. Македония была небольшим второстепенным государством. Ситуация изменилась с приходом к власти царя Филиппа II. Он провел ряд реформ и создал сильную армию. Решив внутренние проблемы, Филипп II начал завоевание соседних государств.

Покорив все греческие колонии на македоно-фракийском побережье, Филипп II отправился в Фокиду – область Средней Греции. Чтобы обезопасить себя от нападения Афин, он предложил им мир. Те согласились при условии, что его действие будет распространяться и на фокийцев. Филипп II не спешил с ответом, продолжая движение в сторону Фокиды. Успешно пройдя через Фермопильское ущелье, он соединился с союзническим фиванским войском и продолжил поход.

Действия Филиппа II напрямую затрагивали интересы афинян в Херсонесе. Афиняне объявили о разрыве мира и отправили свой флот к городу Перинфу, в направлении которого двигались македоняне. Туда же выступили их союзники – византийцы. Филипп II был вынужден отступить.

Македоняне вернулись в Фокиду и захватили ряд греческих городов. Путь к Афинам был свободен. Афиняне начали срочно готовиться к войне. Им удалось переманить на свою сторону фиванцев и привлечь отряды из других греческих полисов – Эвбеи, Мегары, Керкиры. В двух битвах союзное войско победило македонян. Для решающего сражения армии противников подошли на поля Херонеи.

Филипп II Македонский. Изображение высечено на древнегреческой серебряной монете. Между 336 и 328 годами до н. э.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В битве погиб «Священный отряд», состоявший из 300 отборных фиванских воинов. Историки предполагают, что так изначально назывался обычный гарнизон. Он нес службу на городских укреплениях, прозванных «Священными». Постепенно гарнизон превратился в элитное подразделение, о смелости и стойкости которого слагались легенды. Не отступили воины «Священного отряда» и перед македонянами. Позже на месте их гибели фиванцы возвели монумент в виде раненого льва.

В 1818 году археологи раскопали этот памятник и постамент, на который фиванцы его установили. Постамент был разбит в XIX веке одним из греческих генералов, который надеялся найти сокровище, но обнаружил внутри лишь щиты и копья погибших бойцов.

В 1879 году недалеко от места, где нашли монумент, было обнаружено захоронение с останками 254 человек. Историки предполагают, что они принадлежат воинам из «Священного отряда». В 1902 году монумент установили на новый пьедестал.

Херонейский лев на новом постаменте. Конец XIX века

Греки заняли выгодную позицию между рекой и холмом. Преимуществом македонян была конница, командование которой Филипп II доверил своему 18-летнему сыну Александру.

Чтобы выманить афинян на равнину, Филипп II использовал обманный маневр: он приказал фаланге медленно отступать. Афиняне не выдержали и начали преследование врага. Ряды греческого войска потеряли стройность. В появившиеся бреши ворвалась македонская конница, а на равнине фаланга по приказу Филиппа II перешла в наступление. Македоняне начали окружать врага. Когда греки поняли, что битва проиграна, они бежали. Филипп II не стал разрушать побежденный город, но предложил ему мир и дружбу. Афины были вынуждены принять их, чем признали власть Македонии. Таким образом, поражение в битве при Херонее лишило Афины надежды на независимость.

Наемник-пельтаст (метатель дротиков) в македонской армии. Художественная реконструкция

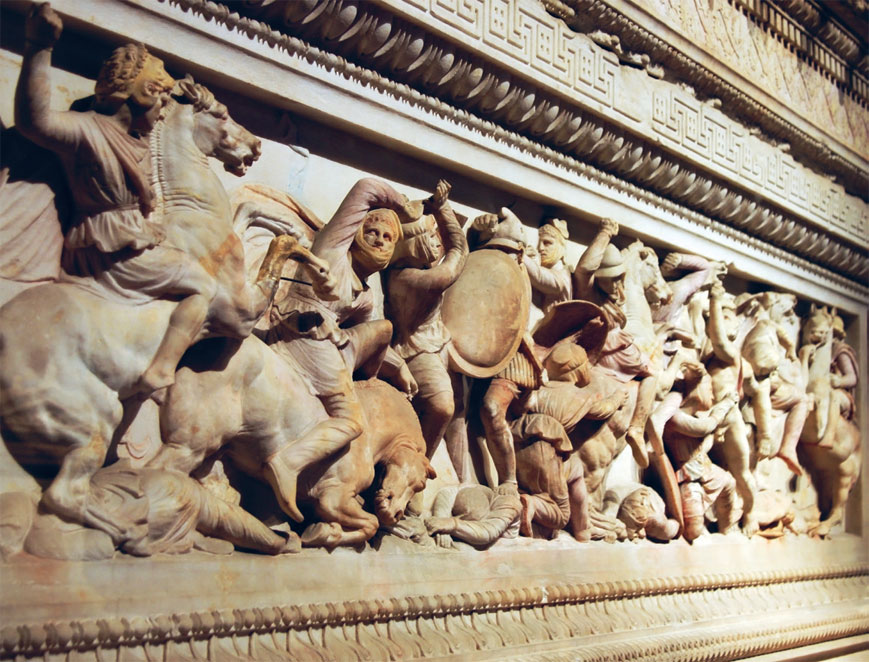

Македонский кавалерист. Деталь изображения на саркофаге Александра Македонского. IV век до н. э.

Битва на реке Граник

Александр Великий и его армия в битве. Бронзовый барельеф

После покорения Греции новой целью Македонии становится завоевание Малой и Средней Азии, находившихся под властью Персии. У армий каждой из сторон были свои преимущества. Македонцы отличались хорошей дисциплиной и выучкой, наличием значительного боевого опыта. Возглавлял их лично Александр Македонский.

Персы обладали большими финансовыми и людскими ресурсами, имели сильный флот. Но персидская армия, в основном состоявшая из представителей различных подчиненных народов, отличалась низкой дисциплиной и отсутствием боевого духа. Не было взаимопонимания и среди персидских военачальников.

После победы в битве для македонской армии открылся путь в Малую Азию. Греческие города, находившиеся в этом регионе под властью Персии, один за другим стали переходить на сторону Македонии.

Македонская фаланга. Деталь рельефа на плите у памятника Александру Великому. Салоники

Весной 334 года до н. э. македонцы форсировали пролив Геллеспонт (пролив Дарданеллы) и вторглись на территорию Персии. Персидские военачальники решили встретить македонскую армию на реке Граник. Они преградили доступ к «воротам в Азию» – ущелью, ведущему сквозь неприступную горную цепь.

Персы организовали оборонительную линию на высоком правом берегу реки Граник. В центре выстроились пешие воины, на флангах – конница. Позади пехоты в центре расположился отряд греческих наемников.

У персов также на флангах находилась конница, а в центре – тяжеловооруженные всадники, легкая пехота и две фаланги гоплитов. Правым флангом командовал лично Александр.

Мраморный бюст Александра Македонского. Автор неизвестен. II–I век до н. э.

Перед македонцами стояла непростая задача. Им нужно было форсировать Граник, карабкаясь на высокий берег под непрерывным обстрелом персидских лучников. Историки по-разному описывают этот эпизод. Например, Диодор считает, что македонцы быстро и без серьезных потерь перешли узкую речушку и вступили в бой. Плутарх и Арриан утверждают, что сначала Александр выслал вперед небольшой отряд, который безуспешно атаковал врага. Второе наступление возглавил лично Александр. Македонская конница штурмовала центр боевого построения персов и потеснила противника. Вслед за центром был атакован и правый фланг персидской армии. Не выдержав натиска, персы бросились бежать. Греческие наемники не стали ввязываться в бой. В результате персидское войско было разделено на части и уничтожено. Не пощадил Александр и греков. Взяв наемников в окружение, македонцы устроили кровавую резню, практически полностью истребив их отряд.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Александр Македонский часто бросался в гущу сражения. В битве на реке Граник он получил ранение, когда зять персидского царя копьем сбросил Александра с коня на землю. В этот же момент еще один перс нанес ему удар мечом по голове. Александра спас крепкий шлем, который раскололся под страшным ударом. К счастью для Александра, его друг и телохранитель Клит Черный успел отрубить противнику руку раньше, чем последовал второй удар по великому полководцу. Позже на одном из пиров Александр и Клит серьезно поссорились. В пылу гнева Александр выхватил у одного из телохранителей копье и вонзил его в грудь друга. Клит погиб на месте. Несколько дней Александр оплакивал его смерть.

Александр в пьяном гневе убивает Клита Черного. Андре Кастень. 1899 год

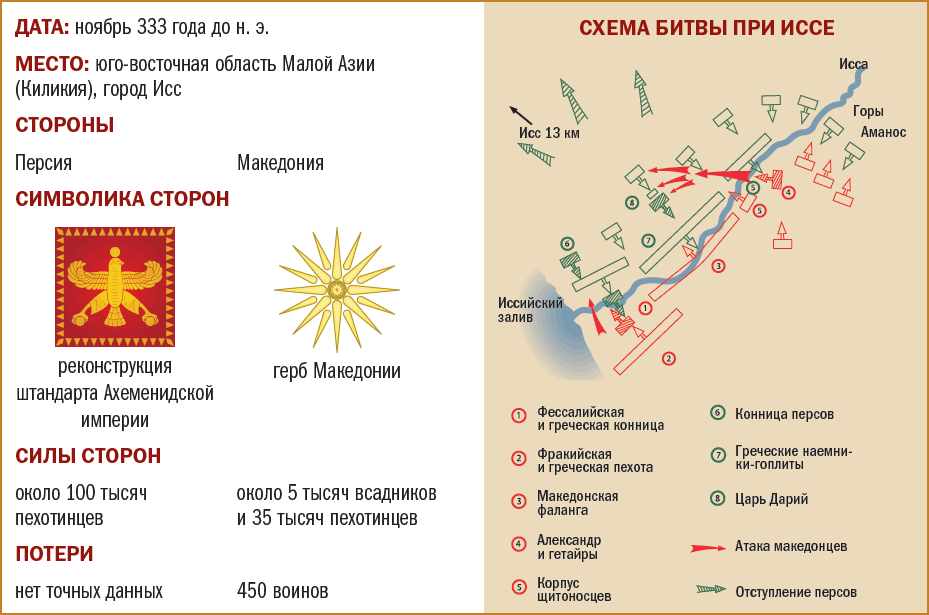

Битва при Иссе

Битва при Иссе. Ян Брейгель Старший. 1602 год

После победы на реке Граник Александр Македонский быстро завоевал все персидские города на прибрежной территории Малой Азии. Затем македонцы выдвинулись в центральные части Персии и беспрепятственно прошли в Киликию.

Пока Александр вел военные действия на побережье, персидский царь Дарий III сосредоточил усилия на формировании армии. В результате ему удалось собрать огромное войско.

Персидская армия во главе с Дарием III выдвинулась в Сирию. У города Сохи они обнаружили небольшой македонский отряд. Предположив, что основные силы противника рядом, Дарий III решил дождаться нападения македонцев.

Александр Великий сражается с персами в битве при Иссе. Рельеф на саркофаге Александра Великого (Стамбул). IV век до н. э.

В это время македонская армия все еще находилась в Киликии. Узнав, что Дарий III сосредоточил свои силы в Сирии, Александр выдвинулся туда. Македонцам предстояло преодолеть горную цепь, сквозь которую вели два прохода. Александр решил воспользоваться южным, путь к которому проходил по побережью через Исский залив.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Персидская армия передвигалась в сопровождении огромного обоза, в котором находились придворные, царская семья, гарем, слуги. После окончания битвы обоз остался на разграбление македонцам. В плен попала семья Дария III – его жена, мать и дети. Александр проявил милость и сохранил за ними все привилегии, но не отпустил на свободу. Семья персидского царя длительное время сопровождала Александра в походах. Позже жена Дария III умерла, а на его старшей дочери Статире Александр женился.

Семья Дария III у ног Александра. Паоло Веронезе XVI век

В свою очередь Дарий III, выяснив, где на самом деле находятся македонцы, решил дойти до Киликии через северный проход. В результате оба войска одновременно покинули места дислокации. Дарий III первым обнаружил ошибку, но решил продолжить движение. Персы вышли на побережье и начали преследование македонцев, попутно захватив Исс. Узнав о преследовании, Александр развернул армию и вернулся к городу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: