Модернизация национальной экономики: сравнительный анализ опыта зарубежных стран

Для партийно-государственной номенклатуры нашей страны был наиболее мил опыт реформ в Китае. Еще бы. Сохраняя монополию на политическую власть, китайской номенклатуре, благодаря допущению рыночных отношений, удалось значительно улучшить экономическое положение страны. Но китайский опыт в тот момент был очень ограничен. Во-первых, он позволил стране к этому времени перейти всего лишь от нищеты к бедности для большей части населения – не более. По валовому внутреннему продукту на душу населения в 1985 году в Китае приходилось 2444 международных долларов, и он занимал 102 место в мировом сообществе. По личному же потреблению Китай находился на 111 месте. За прошедшие годы позиции Китая в расчете на душу населения кардинально не изменились. И в этом отношении не стоит преувеличивать успехи КНР.

Как бы там ни было, движение к смешанной экономике в конце 80-х – начале 90-х годов началось. Возникли предприятия различных форм собственности: частные фирмы, различные хозяйственные товарищества, акционерные общества, кооперативы, арендные предприятия. Как происходящие изменения в советском обществе сказывались на "классе советской номенклатуры"? Происходила его быстрая трансформация в другие, более традиционные общественные слои. Часть партийно-государственной номенклатуры, используя руководящее положение, связи, переходит в класс вновь нарождающейся буржуазии в ее традиционном понимании. Сначала под вывеской кооперации, а затем открыто в советском обществе быстро стал складываться слой частных собственников. Экономическое раскрепощение общества толкнуло процессы первоначального накопления капитала. В стране тотального дефицита главным способом быстрого обогащения стала спекуляция. Норма прибыли от торгово-посреднических операций достигала баснословных размеров, в считанные дни появились новоявленные миллионеры. Вот к этому слою частных собственников и предпринимателей и стремилась большая часть вчерашних ревнителей классовой справедливости. С этой целью широко использовалась накопленная зачастую за счет государственных средств партийная собственность, которая переводилась в акционерную, на основе ее создавались совместные предприятия и везде представители бывшей номенклатуры занимали ключевые посты.

Модернизационные процессы в российском обществе в 1990–1991 годах привели к началу открытого перехода к новой общественной системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.

Глава 3. Радикальный этап модернизации

Этот этап включал в себя такие первоочередные шаги как либерализация ценообразования, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий всех форм собственности, либерализация внешнеэкономических связей, реформирование собственности, формирование институтов рыночной инфраструктуры, изменение функций государства и др.

Либерализация ценообразования была осуществлена со 2 января 1992 года. Это привело, с одной стороны, к гигантскому скачку инфляции более чем в 26 раз за 1992 год, с другой стороны, к ликвидации «денежного навеса» возникшего в конце 80-х начале 90-х годов и установлению относительного равновесия между денежным и товарным рынком. Последнее, проявилось в наполнении магазинов товарами, в ослаблении и исчезновении дефицита. Либерализация цен явилась совершенно необходимым условием развертывания всех других процессов по формированию рыночной экономики.

Возможность открыто, свободно создавать частные предприятия появилась вместе с принятием законов "О собственности в РСФСР" и "О предприятиях и предпринимательской деятельности", вступивших в силу с 1 января 1991 г. После этого большинство кооперативов, являвшихся фактически частными предприятиями, перерегистрировалось, приведя свою юридическую форму в соответствие с внутренним содержанием. Между тем, принятие этих законов открыло шлюзы для вновь создаваемых частных предприятий и соответственно частной собственности. Но продолжал существовать огромный массив государственной собственности, оставшейся в наследство от "социалистического этапа" развития России. Без преобразования этого сектора народного хозяйства нечего было, и думать о создании системы рыночной экономики, которая только и возможна на основе развитой системы частной собственности.

Существует мнение, что приватизация не была подготовлена и проводилась спонтанно. Это не так. Приватизационный процесс начался с принятия закона РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 3 июля 1991 г. и вступил в практическую плоскость с вступлением в силу "Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г." 11 июня 1992 г. Для организации и проведения приватизационного процесса были созданы специальные органы: Государственный комитет Российской федерации по управлению государственным имуществом (Госкомимущество) и Российский Фонд федерального имущества.

В программу приватизации государственных предприятий можно было заложить различную идеологию. Например, получение в казну максимума денежных средств от продажи государственного имущества. Но такая идеология означала бы фактическое замораживание государственной собственности на неопределенно долгое время. Это произошло бы в силу того что, во-первых, необходимых для покупки государственного имущества капиталов в стране просто не было – они начали только складываться. Во-вторых, даже если бы такие капиталы и были в достаточном количестве, они не пошли бы в российскую экономику из-за неблагоприятных инвестиционных условий, крайней изношенности большей части основных производственных фондов. В-третьих, вырученные от приватизации средства государство вряд ли смогло бы разумно и эффективно использовать в тот период – об этом свидетельствует весь опыт хозяйствования государства в предыдущий советский период, это доказывает опыт и других стран. В-четвертых, такой подход к приватизации невозможно было бы оправдать в глазах широких народных масс: собственность, созданная трудом многих поколений советских людей, распродавалась бы за неизвестно каким образом нажитые капиталы. Неизбежно было бы массовое сопротивление со стороны различных политических сил. Но главное: приватизация даже не началась бы.

В силу этих и других соображений была выработана концепция, включавшая в себя ряд элементов, призванных удовлетворить требования различных социальных групп населения страны. Главным элементом программы приватизации в России в 1992–1994 гг. стала система приватизационных чеков. (Изначально предполагалось провести приватизацию с помощью безналичных приватизационных счетов). Как говорилось в Указе Президента РФ "О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации": "В целях ускорения передачи государственного имущества гражданам России и привлечения к процессу приватизации широких слоев населения… с 1 октября 1992 г. ввести в действие в Российской Федерации систему приватизационных чеков".

Но далеко не все государственное имущество распределялось бесплатно через приватизационные чеки на открытых аукционах. Значительная часть государственного имущества распределялась через трудовые коллективы, а также реализовывалось на коммерческих и инвестиционных конкурсах. Согласно государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 г. все государственные предприятия по отношению к используемым способам приватизации подразделялись на три группы:

– мелкие предприятия со среднесписочной численностью работающих до 200 человек и балансовой стоимостью основных фондов по состоянию на 1 января 1992 г. менее 1 млн. рублей подлежали продаже на аукционе (по конкурсу) в соответствии с требованиями Программы;

– предприятия со среднесписочной численностью работающих более 1000 человек или балансовой стоимостью основных фондов по состоянию на 1 января 1992 г. более 50 млн. рублей приватизировались путем их преобразования в акционерные общества открытого типа;

– остальные предприятия могли приватизироваться любым из установленных способов в соответствии с требованиями Программы.

По Программе 1992 г. предусматривалось использовать следующие способы приватизации:

продажа акций акционерных обществ открытого типа;

продажа предприятий на аукционе;

продажа предприятий по коммерческому конкурсу;

продажа предприятий по некоммерческому инвестиционному конкурсу;

продажа имущества (активов) ликвидируемых и ликвидированных предприятий;

выкуп арендованного имущества.

При всех этих способах приватизации трудовые коллективы имели значительные льготы, что позволяло им становится, по крайней мере формально, главными владельцами предприятий.

Предприятия, составлявшие костяк экономики России, должны были преобразоваться в акционерные общества открытого типа с последующим распределением акций по одному из трех предусмотренных Программой и выбранных трудовым коллективом вариантов, предоставления льгот членам трудового коллектива.

Вариант 1. Всем членам трудового коллектива приватизируемого предприятия единовременно безвозмездно передавались именные привилегированные акции, составляющие 25 % уставного капитала. Кроме этого, по подписке членам трудового коллектива продавались обыкновенные акции до10 % уставного капитала с 30 % скидкой от их номинальной цены и предоставлением рассрочки до 3 лет, при этом первоначальный взнос не мог быть менее 15 % номинальной стоимости акций. Должностным лицам администрации приватизируемого предприятия предоставлялось право на приобретение обыкновенных акций до 5 % от величины уставного капитала.

Вариант 2. Всем членам трудового коллектива приватизируемого предприятия предоставлялось право приобретения обыкновенных акций, составляющих до 51 % от величины уставного капитала. При этом льгот никаких не предусматривалось.

Вариант 3. В случае выполнения группой работников предприятия ряда установленных условий им предоставлялось право на приобретение обыкновенных акций, составляющих до 20 % уставного капитала. При данном варианте всем работникам предприятия (включая членов группы) продаются обыкновенные акции, составляющие 20 % величины уставного капитала. Вариант 3 мог применяться только на предприятиях с численностью работников более 200 человек и балансовой стоимостью основных фондов от 1 до 50 млн. рублей.

При продаже государственного (муниципального) предприятия по конкурсу или на аукционе товариществу, включающему не менее одной трети списочного состава работников приватизируемого предприятия, при его покупке предоставлялась скидка с продажной цены в размере 30 процентов и рассрочка платежа до 3 лет.

Таким образом, как видно из предусмотренных программой приватизации мер проводилась политика всемерного заинтересовывания рабочих и вообще всего населения в быстрейшем реформировании собственности. Причем, надо отметить, ставка делалась на то, чтобы дать работникам право на получение дохода на акции, не давая им прав контроля над предприятием.

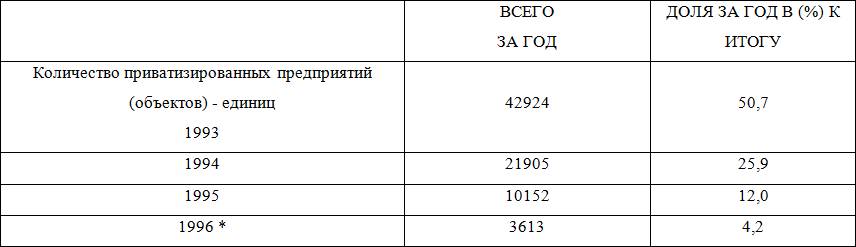

Принятую программу приватизации удалось реализовать в кратчайшие сроки (в основном за 1993–1994 годы) и с достаточной (насколько это вообще возможно) степенью справедливости. Значительная доля государственной собственности была преобразована в различные формы частной. (Россия не была в этой реформации собственности первопроходцем и лишь повторила с некоторыми вариациями опыт других стран Восточной Европы.) Сводные показатели по приватизации можно видеть из следующей таблицы 3.

Таблица 3

Сводные показатели Приватизация

Собственность в экономической системе России. М.: ТЕИС, 1998. С. 384

Динамика процесса приватизации показана на следующем графике.

График 1

График построен на основе данных таблицы 3

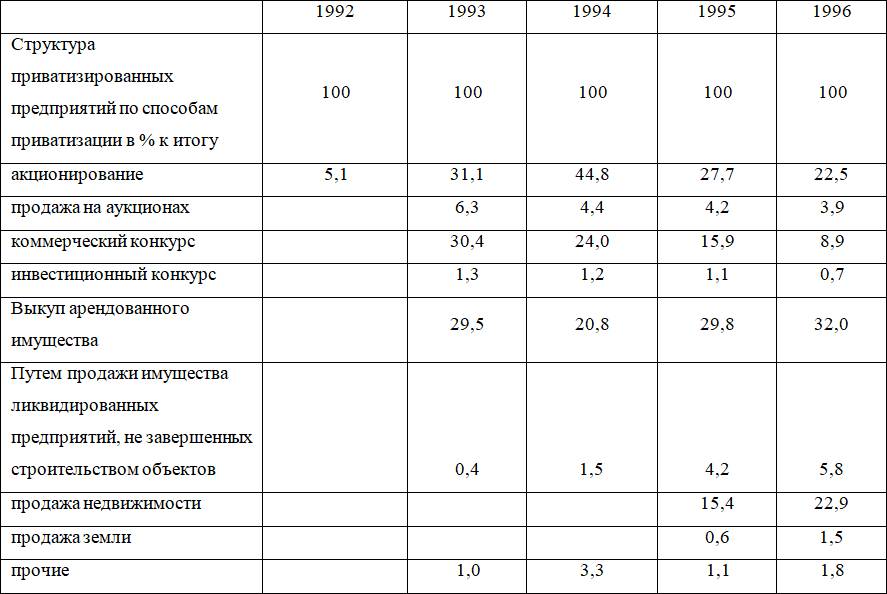

По данным Госкомстата РФ, по состоянию на 1996 г. с начала реформирования собственности было приватизировано более 84 тыс. предприятий. Структуру приватизированных предприятий по способам приватизации можно видеть из таблицы 2.

Таблица 4

Структуру приватизированных предприятий по способам приватизации

Собственность в экономической системе России. М.: ТЕИС, 1998. С. 385

В 1993–1994 годах прошел первый этап приватизации – широкомасштабного преобразования отношений собственности. В основном государственная собственность была преобразована в различные виды частной собственности: индивидуальную частную, долевую в различных видах хозяйственных обществ, акционерную. С 1995 года наступил второй этап – приватизация особо значимых для народного хозяйства объектов (государственных пакетов акций), имеющих огромную цену, – перераспределение уже приватизированной собственности.

Первый этап приватизации позволил решить ряд проблем российской экономики. Во-первых, в значительной мере была снята с плеч государства забота о предприятиях: перестав быть государственными, они сами обязаны были зарабатывать средства на собственное воспроизводство. Уменьшилось вмешательство государства в экономику. Во-вторых, изменилось хозяйственное поведение самих государственных предприятий. По модели хозяйственного поведения они мало, чем отличаются от предприятий частной формы собственности. А при недостаточном внимании к ним государственных органов государственные предприятия экономически реализуют себя как частные, в интересах руководящего аппарата.

Многими ожидалось, что сам акт приватизации изменит ситуацию в экономике, выведет страну из кризиса. Этого не произошло. И не могло произойти, т. к. на первом этапе осуществилась в основном «механическая» передача государственного имущества в частные руки (физическим и юридическим лицам). Полная же реализация частной собственности и как результат – рост экономической и социальной эффективности всего народного хозяйства возможна только при достижении определенной степени зрелости всей системы рыночной экономики. Для этого должно произойти перераспределение собственности от номинальных владельцев, возникших в результате первого «механического» этапа приватизации, к реальным, ответственным собственникам.

Этот процесс начался сразу же после первичной приватизации. При акционировании предпочтение отдавалось второму варианту льгот, позволявшему трудовому коллективу обладать контрольным пакетом акций. Этот вариант выбрали 60 процентов предприятий. Фактически это должно было превратить эти предприятия по их социально-экономической форме в кооперативы, внешне оформленные как акционерные общества. Реальными же владельцами стало высшее руководство предприятий независимо от величины пакета акций в его руках. Но уже к 1996 г. доля акций в руках работников этих предприятий упала с 51 % до 5–7%, т. к. трудящиеся первыми выбрасывали акции на рынок по бросовой цене.[13]

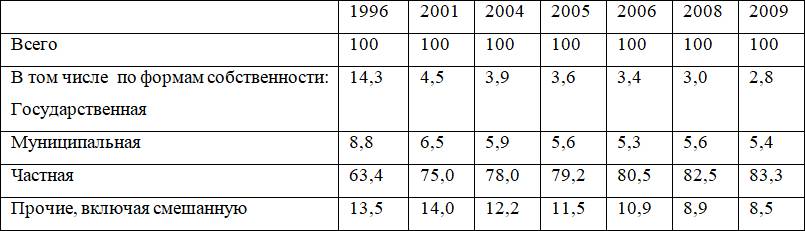

В результате первого этапа приватизации сложилась новая система собственности в стране, что означало победу новой экономической системы и уход в прошлое социалистического этапа. Новую структуру собственности можно видеть из следующей таблицы.

Таблица 5

Распределение предприятий и организаций по формам

собственности (на 1 января)

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d3/12-12.htm

Второй этап приватизации был отмечен таким знаменательным событием как залоговые аукционы 1995 г.

Залоговые аукционы были проведены в 1995 году с целью пополнения государственной казны. Правительство планировало получить деньги, приватизировав часть государственных предприятий. Идею аукционов с целью пополнения бюджета выдвинул Владимир Потанин, главный владелец «ОНЭКСИМ-банка», а в тот момент вице-премьер российского правительства. Инициативу поддержал Анатолий Чубайс, который в то время был вице-премьером. Курировал проведение аукционов глава Госкомимущества Альфред Кох. Законодательная база под эти аукционы была подведена 31 августа 1995 г. Указом 889 Президента РФ "О передаче в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности".

На продажу был выставлен ряд крупнейших компаний. Аукционы назывались залоговыми, так как, в отличие от обычных аукционов, компании не продавались, а отдавались в залог. Однако, с самого начала было понятно, что выкуплены назад они не будут. По мнению большинства экспертов, на аукционах были выставлены чрезвычайно заниженные цены. Конкурс на аукционах был очень низкий и зачастую притворный. Это произошло потому, что многие потенциальные покупатели к ним не были допущены. Во многих случаях в конкурсе участвовало несколько фирм, принадлежавших одному и тому же человеку или группе лиц. Более того, госпредприятия зачастую покупались не за собственные деньги, а за деньги, взятые в кредит у государства.

В результате залоговых аукционов появились олигархи-миллиардеры (Березовский, Ходорковский, Абрамович, Потанин и другие). Результаты залоговых аукционов можно видеть из следующей таблицы.

Таблица 6

Залоговые аукционы, проведённые в России в ноябре-декабре 1995 года

Источник: http://ria.ru/history_spravki/20111028/473520326.html

А.Чубайс оправдывал проведение залоговых аукционов следующим образом: «Если бы мы не провели залоговую приватизацию, то коммунисты выиграли бы выборы в 1996 году, и это были бы последние свободные выборы в России, потому что эти ребята так просто власть не отдают». В то же время он отмечает: «В то время я не вполне понимал, какую цену нам придется заплатить. Я недооценил то глубокое чувство несправедливости, которое зародилось в людях».

То, как были проведены залоговые аукционы, во многом дискредитировало российскую приватизацию в целом, наложило на нее отпечаток недостаточной легитимности. Тем не менее, между первым, ваучерным этапом приватизации и залоговыми аукционами большая разница. Первые проводились на основе законов РФ, были детально проработаны, обеспечивали трудовым коллективам большие льготы. Вторые (залоговые аукционы) проводились на основании Указов Президента и ведомственного нормативного акта. В сочетании со многими сомнительными махинациями, которые творились при их проведении – это сделало залоговые аукционы крайне непопулярными и поставило под сомнение их легитимность. Как установила Счётная палата России, ранее, до организации аукционов правительство разместило на счетах банков, ставших победителями аукционов, денежные средства, эквивалентные сумме полученных кредитов. То есть фактически банки кредитовали правительство его собственными средствами. В докладе Счётной палаты отмечалось, что «в результате проведения залоговых аукционов отчуждение федеральной собственности было произведено по значительно заниженным ценам, а конкурс фактически носил притворный характер».[14] Конечно, была абстрактная возможность допустить к аукционам иностранцев, это позволило бы получить реальную рыночную цену за эти предприятия, но по политическим соображениям сделать это было в тот момент (да и сейчас) нереально, неминуемо последовали бы обвинения в распродаже природных богатств иностранцам, что равнозначно государственной измене.

Вообще, залоговые аукционы сыграли крайне негативную роль в новейшей истории модернизации России. Их результатом стало формирование в России неэффективного олигархического капитализма. Это наложило отпечаток на дальнейшее развитие страны, способствуя поляризации общества, его разобщению. На рубеже 2012 года в российском обществе остро начал обсуждаться вопрос о получении компенсационных платежей за те неправедные залоговые аукционы. Но каков механизм получения этих платежей непонятно.

Знаменательным событием этого этапа модернизации стал кризис 1998 года. По поводу событий августа 1998 года, их причин до сих пор в экономической и политической среде существует много мифов и домыслов.

Если до этого российский экономический кризис выражался в сочетании сокращения объемов производства (промышленности и сельского хозяйства) и возникновения новой рыночной инфраструктуры: банков, бирж, инвестиционных и страховых компаний, новых типов предприятий. То кризис августа 1998 года – был кризисом уже возникшего рыночного хозяйства России. Это был, прежде всего, именно финансовый кризис. (Хотя некоторое падение реального производства также наблюдалось). Он проявился особенно наглядно в финансовой сфере:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Материалы XXVII съезда коммунистической партии Советского Союза. – М.: Политиздат, 1986. С.25

2

Там же. С.277

3

http://china200.hnt.ru/econom/

4

http://www.ng.ru/economics/2012-04-18/4_91god.html

5

Аганбегян А.Г. «Сильная Россия, богатые россияне», Московский комсомолец, 20,03.2024

6

Дойная дорога. МК Экономический вторник. № 17, 22 06.2010

7

С 1991 по 2007 г. численность чиновников в нашей стране выросла почти вдвое – с 950 тыс. человек до 1,75 миллиона. Содержание гигантской государственной машины обходится стране в треть ее бюджетных расходов, или почти в 10 % ВВП. Сам по себе рост числа чиновников, да и расходов на их содержание есть общемировая тенденция, отражающая усложнение и удорожание управленческих процедур. Но эффективность нашей бюрократической машины сомнительна. Некомпетентность компенсируется реорганизациями, усложняющими систему принятия решений и бросающими чиновников с одного места на другое.

8

Моя милиция меня… КП. 02 апреля 2010

9

Народное хозяйство СССР в 1985 г. Статистический ежегодник/ЦСУ СССР. – М.: Финансы и статистика. 1986. С. 581

10

Белоусов Р.А. Экономическая история России: ХХ век. Книга 5 – М.: ИздАТ. 2006. С. 174

11

С.Ю. Глазьев «Теория долгосрочного технико-экономического развития». М. 1993. С. 153

12

Известия, 23 апреля 1991 г. (№ 97)

13

"Сегодня", 19.04.96

14

Крайне любопытные показания по поводу одного из залоговых аукционов были даны на процессе «Борис Березовский против Романа Абрамовича» в лондонском суде. Из показания сторон стало известно, что нефтяную компанию “Сибнефть” они в свое время не купили, а получили от государства бесплатно. Оценена компания была примерно в $100 млн. Эти деньги под гарантии Березовского предоставил “покупателям” банк СБС-Агро (обанкротился вместе с деньгами вкладчиков в 1998-м). А потом кредит отдали за счет средств дочерних компаний самой “Сибнефти”. Т. е. собственных денег олигархи не отдали ни копейки.

А в 2005 году “Газпром”, который типа “национальное достояние”, купил эту самую “Сибнефть” у ее частных акционеров за $13,1 млрд. Формально – в 130 раз дороже, чем государство продало компанию. Фактически – бесконечно дорого, ибо в знаменателе – ноль. (Московский Комсомолец № 25794 от 11 ноября 2011 г.) Очевидно, это тоже было кому-то очень нужно.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: