Модернизация национальной экономики: сравнительный анализ опыта зарубежных стран

В обобщенном виде эта ситуация выражалась в значительном отставании уровня производительности труда в СССР от уровня в США. В 1980 году производительность труда в промышленности СССР составляла примерно 55 % от американской, а в сельском хозяйстве примерно 20–25 %[9]. Доля ручного труда в промышленности достигала в этот период 40 %. С начала 80-х годов эти показатели начали ухудшаться.

Кроме технологического отставания страна в начале 80-х годов испытывала значительные трудности в обеспечении населения продуктами питания. В 1985 году СССР импортировали 44,2 млн. тонн зерна и 0,85 млн. тонн мяса из-за рубежа.[10] По зерну это составляло примерно 65 % от закупок у производителей внутри страны. Урожайность зерновых культур последние 30 лет в СССР практически не росла. Все это обусловило значительное обострение дефицита продовольствия на рынке.

Уже в то время СССР находился в значительной зависимости от нефтегазовых доход из-за рубежа. В середине 80-х годов мировые цены на нефть снижаются до беспрецедентно низкого для предшествующего десятилетия уровня – менее 10 долларов за баррель. Снижение доходов от добычи нефти значительно усугубило тяжелую экономическую ситуацию в Советском Союзе. Затягивать с модернизацией экономики стало уже невозможно.

Но самое главное, что настоятельно потребовало неотложного начала процесса модернизации, стало отставание Советского Союза от развитого мира в научно-техническом прогрессе. С 50-х годов в развитых западных странах и в СССР началось становление пятого технологического уклада. В этот уклад входил комплекс новых отраслей: электроники, авиакосмической техники, средств телекоммуникации, лазерной и оптико-волоконной техники и др. Первоначально развитие этого уклада в Советском Союзе проходил темпами сопоставимыми с темпами его развития в развитых западных странах. Особенно успешно развивалась авиакосмическая техника и электроника, атомная промышленность, где отставание вплоть до середины 70-х годов не превышало нескольких лет.

Становление пятого технологического уклада первоначально концентрировалось в военно-промышленном комплексе и осуществлялось благодаря государственным закупкам и субсидиям. Существовавшее положение начало резко меняться с середины 70-х годов, когда в гражданской экономике развитых капиталистических стран началось перераспределение капитала из устаревших технологических цепей четвертого технологического уклада в пятый. То есть новые достижения вышли за рамки ВПК. Расширение потребительского спроса на товары, создававшиеся в рамках пятого технологического уклада, создали предпосылки для такого же перераспределения ресурсов, для удешевления новой продукции потребительского назначения. Таким образом, обратное влияние потребительского рынка привело к лавинообразному росту производств пятого технологического уклада, выходу его за рамки военного производства. Сложилась самовоспроизводящаяся расширяющаяся система производства. Но это происходило в странах с рыночной системой, которая и обеспечила такой прорыв.

В административно-централизованной экономике СССР такой обратной связи, обеспечивавшей установление цепочки: рост спроса – расширение масштабов производства – снижение издержек, не было в силу отсутствия самого рынка. Производства пятого технологического цикла продолжали концентрироваться в оборонной промышленности, что предопределяло ограниченные масштабы производства ресурсными возможностями государства.

Полномасштабное развитие производств пятого технологического уклада в СССР сдерживалось дефицитом государственных производственных ресурсов, занятых в воспроизводстве устаревших технологических укладов. «С 1975 по 1985 гг. расстояние между СССР и США по обобщенному показателю относительного развития производств пятого технологического уклада возросло по показателям фактического и перспективного расстояния с 2 до 7 и 7 до 10 лет соответственно, а между СССР и Японией – с 4 до 12 лет по показателю фактического расстояния и с 12 до 70 лет по показателю перспективного расстояния.»[11] Особенно значительное отставание СССР (а теперь России) сложилось по микроэлектронной промышленности, производству компьютеров. К концу 80-х годов отставание в этой области достигло трех поколений техники. Это отставание предопределило не конкурентоспособность российской продукции на мировых и даже внутреннем рынках. В СССР не были созданы отрасли по массовому производству бытовой техники.

В силу такого отставания экономика СССР являлась более фондо и материалоемкой, требовала больших затрат энергии и труда на производство – все это делало продукцию более дорогой по цене в сравнении с аналогичной зарубежной. Многих наукоемких отраслей по производству бытовой, видео и аудио техники, компьютеров и оргтехники, средств связи в современном виде вообще не было создано.

Собственно уже одной этой причины: неспособность развивать, широко внедрять в производство научно-технические достижения вполне достаточно для гибели любой общественной системы. Советская плановая система не имела объективного механизма постоянного обновления техники и уже в силу этого должна была погибнуть. Все другие многочисленные причины способствовали гибели плановой системы, но были второстепенны.

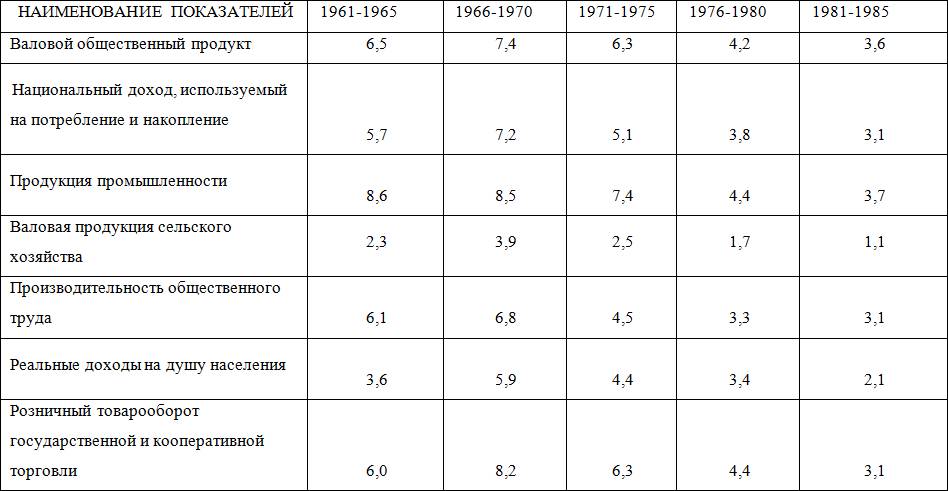

В результате всех этих проблем показатели экономического развития Советского Союза из пятилетки в пятилетку ухудшались. Это видно из таблицы 2.

Таблица № 2

Среднегодовые темпы прироста основных показателей экономического и социального развития СССР по пятилеткам (в процентах)

Источник: Народное хозяйство СССР в 1985 г. Статистический ежегодник. М., Финансы и статистика, 1986. С. 38

Такое положение не могло продолжаться бесконечно.

Глава 2. Начальный этап современной модернизации

В начале 80-х годов технологическое отставание СССР от развитых стран мира было уже очевидным. Остро встала необходимость технологической модернизации народного хозяйства. Но так как все предыдущие попытки такой модернизации, призывы соединить достижения научно-технического прогресса с преимуществами социализма ничего не дали, основные производственные фонды продолжали стареть, то в такой же степени стало очевидно, что для успеха технологической модернизации прежде необходимо осуществить модернизацию существующего хозяйственного механизма.

Стремительное ухудшение в начале 80-х годов экономического положения подталкивало к поиску новых решений. Попытки такой модернизации начались еще при Андропове в виде административных шагов по укреплению производственной дисциплины. Это впрочем, не имело никакого экономического результата.

С января 1984 года в пяти отраслях промышленности был начат крупномасштабный экономический эксперимент, призванный ускорить перевод народного хозяйства на интенсивный путь развития. В ходе эксперимента предусматривалось повысить роль предприятий в разработке планов экономического и социального развития с одновременным усилением их ответственности за степень удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в выпускаемой ими продукции. Повышалась роль экономических нормативов, которые должны были стать стимулирующими, фондообразующими, неизменными в течение всего планового периода. Годовые планы формировались по заданиям и экономическим нормативам пятилетнего плана. Особая роль предавалась выполнению хозяйственных договоров между поставщиками и потребителями продукции. Работа предприятий, участвующих в эксперименте оценивалась, в основном, по выполнению плановых заданий по объему реализации продукции с учетом выполнения заключенных договоров. Расширились права предприятий в использовании фонда развития производства.

Позже, 12 июля 1985 года, в развитие крупномасштабного эксперимента вышло постановление ЦК и СМ СССР "О широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их воздействия на ускорение научно-технического прогресса", которым определялась система мер, стимулирующая трудовые коллективы к внедрению достижений НТП и росту конечных результатов.

С 1985 года в Сумском машиностроительном научно-производственном объединении имени М.В. Фрунзе начался эксперимент по самофинансированию. Его сущность состоит в закреплении полученной прибыли, за вычетом налога в бюджет, в распоряжении предприятия. То есть, предприятие из выручки покрывает все свои расходы, получает прибыль, выплачивает из прибыли единый налог, а из оставшейся прибыли формирует фонды, за счет нее же и амортизационного фонда осуществляет расширенное воспроизводство. Последнее имело особенно большое значение, т. к. впервые реально существенно расширяло права предприятия. Самофинансирование, захватывающее не только текущую производственную деятельность, но и весь воспроизводственный процесс, представляло максимально возможную степень развития хозяйственного расчета на уровне предприятия, вплотную подводило к появлению новых форм собственности. Предприятие, расширяющее свое производство за счет собственных накопленных средств, логически постепенно перерастало государственную собственность, т. к. зарабатывать, накапливать средства, расширять за счет них основные производственные фонды имело смысл только в случае, если они становились собственностью трудового коллектива или его руководства.

Все эти нововведения преследовали одну цель – создать условия для ускорения научно-технического процесса, обновления материально-технической базы социализма, при этом в целом не меняя общественного строя. Но такие половинчатые решения не решили проблемы затухания темпов экономического роста, усиления диспропорций национального хозяйства. Поэтому с 1985 года был провозглашен курс на ускорение экономического и социального развития, на перестройку хозяйственного механизма. (Был принят грандиозный план ускорения социально-экономического развития на 1986–1990 гг. и до 2000 года).

Следующим шагом на пути модернизации хозяйственного механизма стало принятие Закона о государственном предприятии (объединении), которым все предприятия с 1988 года переводились на полный хозрасчет. (То есть, руководство страны еще оказалось не готово к более решительным шагам по преобразованию государственной экономики и по созданию альтернативных форм собственности). Полный хозрасчет, кроме самофинансирования, включает относительную самостоятельность производственных коллективов, организацию хозрасчета внутренних подразделений, внедрение производственной демократии, материальную ответственность вышестоящих хозяйственных органов.

Закон о государственном предприятии (объединении) устанавливал следующие принципы деятельности предприятия:

– Деятельность предприятия строится на основе государственного плана экономического и социального развития. При этом оно, руководствуясь контрольными цифрами, государственными заказами, долговременными научно обоснованными экономическими нормативами и лимитами, заказами потребителей, самостоятельно разрабатывает и утверждает свои планы, заключает договоры.

– Производственная, социальная деятельность предприятия, оплата труда осуществляются за счет заработанных трудовым коллективом средств. Прибыль или доход является обобщающим показателем хозяйственной деятельности предприятия. Часть прибыли (дохода) используется предприятием для выполнения обязательств перед бюджетом, банками и вышестоящим органом. Оставшаяся часть поступает в его полное распоряжение и вместе со средствами на оплату труда образует хозрасчетный доход коллектива.

– Деятельность предприятия в условиях полного хозяйственного расчета осуществляется в соответствии с принципом социалистического самоуправления. Трудовой коллектив самостоятельно решает все вопросы производственного и социального развития, создавались Советы трудового коллектива.

– Предприятия действуют в условиях экономического соревнования между собой, являющегося важнейшей формой социалистического соревнования, за более полное удовлетворение спроса потребителей.

– Впервые предприятию в интересах осуществления задач и полномочий, установленных Законом, давалось право по собственной инициативе принимать все решения, если они не противоречили действующему законодательству.

– И, наконец, провозглашалось: государство не отвечает по обязательствам предприятия, предприятие не отвечает по обязательствам государства.

В Законе о государственном предприятии закреплялись к практическому использованию две формы хозяйственного расчета:

Первая – основанная на нормативном распределении прибыли. Из прибыли производились расчеты с бюджетом и вышестоящим органом, выплачивались проценты за кредит. Остаточная прибыль поступала в распоряжение трудового коллектива и из нее по нормативам формировались фонды: развития производства, науки и техники, социального развития, материального поощрения и другие. Фонд заработной платы образовался по нормативу к объему продукции. Хозрасчетный доход коллектива складывался из фонда заработной платы и остаточной прибыли. Вторая – основанная на нормативном распределении дохода, полученного после возмещения из выручки материальных затрат. Из дохода производятся расчеты с бюджетом и вышестоящим органом, выплачиваются проценты за кредит, после чего образуется хозрасчетный доход коллектива. Единый фонд оплаты труда образуется как остаток хозрасчетного дохода коллектива после образования из него фондов: развития производства, науки и техники, социального развития или других фондов аналогичного назначения, определяемых по нормативам к хозрасчетному доходу.

Именно в этот период родилась такая экзотическая практика в истории советского периода как выборность директоров государственных предприятий трудовым коллективом. Но этот эксперимент просуществовал недолго.

Параллельно с совершенствованием планового механизма и дополнения его хозрасчетом начался процесс подготовки возникновения новых форм собственности. В 1986 году был принят и введен в действие с 1 мая 1987 года Закон номер 6050-X1 "Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР".

На июньском Пленуме ЦК КПСС 1987 года в докладе М.С. Горбачева впервые за многие десятилетия относительно социалистической экономики было произнесено слово «рынок». А чуть позже, на сессии Верховного Совета, рассматривавшей Закон о госпредприятии, о «социалистическом рынке» говорил Н.И. Рыжков, Председатель Совета министров СССР. Рынок, всегда объявлявшийся чуждым, несовместимым с социализмом элементом, получил права гражданства. Уже с начала 1988 года началось создание структур рыночной экономики. Пока это были робкие шаги, но лиха беда начало. В мае 1988 года были приняты "Общие методические положения по аренде государственного предприятия трудовым коллективом", а также Закон о кооперации в СССР. Эти два юридических акта заложили первые камни в будущую смешанную экономику нового общества.

Их появление знаменовало собой начало принципиально нового процесса в модернизации советского общества – это уже была не перестройка государственного социализма с сохранением его принципиальных основ, как это было задумано в самом начале ее инициаторами, а отказ от социализма, переход к другому общественному устройству, в основе которого смешанная экономика.

Эта тенденция получила дальнейшее развитие с началом 90-х годов. В марте 1990 года был принят Закон о собственности в СССР, где в завуалированной форме под видом "собственности граждан" признавалась частная собственность, но без допущения эксплуатации человека человеком. В Законе о предприятиях в СССР, принятом в июне 1990 года, и Постановлении СМ СССР от 8 августа 1990 г."0 мерах по созданию и развитию малых предприятий" это право на создание частного предприятия закреплялось, но в виде мелкого бизнеса. В это же время было принято Положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, которое также расширяло возможности предпринимательства. Но эти законы и постановления, расширяя экономические горизонты, демонтируя государственный социализм, носили все же половинчатый характер, что объективно вело к ухудшению экономического положения страны. Старая административно-командная система управления народным хозяйством рушилась, рыночные же структуры создавались медленно и обставлялись массой оговорок. В результате 1990 год стал первым годом мирного времени в истории нашей страны советского периода, когда официальная статистика показала падение экономических показателей: национальный доход сократился на 4 процента, промышленное производство – на 1,2 процента.[12]

В целом сокращение производства при переходе к рыночной экономике неизбежно, рынок выталкивает из производства неэффективные предприятия, перестраивает хозяйственные связи. Такая реорганизация в экономике становится залогом последующего подъема на уже рыночной основе. Но падение производства в 1990 году имело под собой не рыночный характер, оно свидетельствовало лишь о крайней дезорганизации народного хозяйства. Сокращение экономики, вызванное переходом к рыночным регуляторам, было еще впереди.

Нерешительность в движении к рыночной экономике впоследствии привело к тому, что переходный период затянулся, а вместе с ним затянулись экономические лишения и невзгоды населения, для которого этот этап особенно тяжел. На такие решительные действия объективно была способна лишь новая политическая сила, противостоящая старой номенклатурной верхушке. Такая сила появилась в 1990 году, когда к власти в различных республиках пришли противостоящие КПСС движения. Это сразу сказалось на радикализации экономических мероприятий. В декабре 1990 года в РСФСР были приняты законы о собственности, о предприятиях и предпринимательской деятельности, значительно расширившие спектр новых хозяйственных форм. Ранее, в конце 1990 года была разрешена частная собственность на землю, что открыло дорогу к преобразованию сельского хозяйства, уже несколько десятилетий находившегося в стагнации. Победа на президентских выборах политических сил, противостоящих все еще правившей партийной номенклатуре, создало необходимые политические предпосылки к более быстрому переходу к новому общественному и экономическому устройству.

Конец 80-х – начало 90-х годов ознаменовалось подготовкой целого ряда программ перехода к рыночной экономике. Первой в этом ряду стала программа оздоровления экономики, разработанная правительством Н.И. Рыжкова и принятая в декабре 1989 года. В открытой печати эта программа так и не была опубликована, поэтому подробно говорить о ней не представляется возможным, но известно, что, в конечном счете, ею намечался переход к рыночным отношениям. Сделать это предполагалось в два этапа: первый этап до 1993 года – стабилизация экономики, проведение подготовительных мероприятий, принятие необходимых для рынка законов; второй этап – после 1993 года – уже непосредственный переход к рыночным отношениям. Таким образом, это была постепенная, растянутая во времени программа реформирования советской экономики. Реальность реализации такого варианта развития ситуации в стране с самого начала подвергалась сомнению, но, тем не менее, эта программа была принята Верховным Советом СССР.

Но не понадобилось и трех месяцев, чтобы всем, в том числе и ее авторам, стала ясна утопичность принятой программы. Экономическое положение страны стремительно ухудшалось, утрачивался контроль над народным хозяйством. Поэтому было принято решение приблизить сроки перехода к планово-рыночной экономике. Именно так обозначалось будущее состояние экономики, что выдавало намерения авторов главным рычагом управления все-таки оставить план. Тем не менее, этой программой предусматривалось принятие в течение 1990 года тринадцати законов, трех постановлений верховного Совета СССР, четырнадцати постановлений Совета Министров СССР, рыночного характера. Например, намечалось принятие таких законов: "О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства", "О реформе ценообразования", "Об основах антимонопольного законодательства в СССР", "Об иностранных инвестициях на территории СССР", "О Госбанке СССР и о банках в СССР", "О таможенной системе в СССР" и др.

Начало перехода к рыночным отношениям планировалось с 1991 года, тогда же намечалось поднять цены. Именно представление этой программы в Верховном Совете СССР в мае 1990 года и объявление о запланированном повышении цен с января 1991 года и частично с июля 1990 года нанесло завершающий удар по остаткам рынка в стране. Рынок потребительских товаров перестал существовать – на следующий же день после речи Председателя Совета Министров прилавки магазинов были опустошены – не стало даже соли и спичек. Верховный Совет СССР не принял представленную программу и потребовал ее доработки. (В это время ситуация на продовольственном рынке на столько обострилась, что начался завоз в СССР гуманитарной помощи с Запада).

Параллельно с доработкой правительственной программы летом 1990 года началась подготовка российской программы перехода к рынку, которая обещала стать более радикальной. Но в августе неожиданно достигается соглашение о создании совместной рабочей группы под руководством академика С. Шаталина. Результатом работы этой группы стала программа "500 дней". Правда, одновременно, несмотря на соглашение руководителей России и Союза, была доработана программа правительства. Оба проекта и были представлены в сентябре 1990 года Верховному Совету СССР. Обсуждение программ выявило преимущество проекта, подготовленного группой С. Шаталина. Но когда оставалось только проголосовать за него, по инициативе Президента было принято решение подготовить другую, компромиссную, программу, учитывающую преимущества обеих. Через месяц были приняты "Основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике". По своему содержанию они представляли скорее общую декларацию, чем четкую программу, но направленность этого документа, несомненно, рыночная. Принятие этой программы не остановило кризис, экономическое положение в начале 1991 года продолжало ухудшаться, что потребовало принятия антикризисной программы правительства Союза ССР, возглавляемого премьер-министром В.С. Павловым. В России одновременно была принята программа правительства РСФСР по стабилизации экономики и переходу к рыночным отношениям. Различия между этими программами в принципиальном плане были небольшие. Вообще, надо сказать, разница между принимаемыми в то время программами были больше не в содержательном плане – все они (не считая ортодоксально коммунистических, ориентированных на возвращение к жестко административному планированию экономики) носили рыночный характер, а в тактике, скорости перехода.

Методы перехода к рыночной экономике могут быть разными. Теоретически возможен путь, которым прошло большинство развитых стран мира, т. е. эволюционный. На этом пути необходимо, в общем-то, пройти все закономерные стадии становления современного рыночного общества: от первоначального накопления, стихийного рынка до современного регулируемого рыночного хозяйства. Этот путь занял у большинства развитых стран столетия. Конечно, для России он не подходил.

Есть путь, которым прошли так называемые "новые индустриальные страны", в сравнительно короткий срок выдвинувшиеся из отсталости и нищеты на передовые позиции. Но и этот вариант для России был мало приемлем: принципиально различные стартовые позиции. Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Турция и другие, как в свое время и Япония, имели уже более – менее развитое рыночное хозяйство со всеми его атрибутами и с населением, воспринимавшим рыночные отношения как должное. Дело было лишь за тем, чтобы освободить рыночные механизмы от пут, связывавших их, проводить государственную политику поощрения предпринимательства. (Так в свое время Япония, не являвшаяся высокоразвитой страной с низким уровнем жизни населения, благодаря проведенной политике приватизации государственного сектора, демонополизации и демилитаризации экономики, государственной поддержки предпринимательства уже через 20–30 лет добилась поразительных успехов).

Более близок нам опыт стран Восточной Европы, которые решают те же задачи и имеют схожие с Россией исходные условия. Но и здесь есть различные варианты. Опыт Югославии, Венгрии, начавших движение к рынку довольно давно, еще в 50-е годы, говорит о том, что постепенность и половинчатость на этом пути не лучший вариант. Им к началу 90-х годов так и не удалось создать развитую рыночную систему. За этот же срок "новые индустриальные страны" достигли несравнимо большего. Югославия и Венгрия же испытывали значительные экономические трудности именно из-за неразвитости рыночной экономики. Фактически они находились где-то на полпути к рынку и, по мнению Я. Корнайи, действовавший в Венгрии хозяйственный механизм – нечто среднее между бюрократическим и рыночным регулированием. "Непрямое бюрократическое регулирование" – это то достижение, которое получили эти страны за почти 40 лет реформ.

Есть польский вариант "шоковой терапии", благодаря которому Польша достигла почти тех же результатов, что и Венгрия, но за считанные месяцы. К этому варианту склонялись в большей степени российские программы, но этот путь труден для населения, хотя он и обещает наиболее скорый успех на пути к новой экономике.