Из путешествия по Средней Азии

Я познакомился здесь, между прочим, с способом выделки масла из семян хлопчатой бумаги, масла, которым Чиназ, кажется, изобилует: в маленькой темной клетушке стоит высокий сруб с углублением наверху, в которое вставлено наклонно бревно; к верху бревна с помощью рычага привешена значительная тяжесть, которую вместе с ними ворочает кругом ходящая лошадь; нагнетаемое тяжестью бревно давит семена, и масло льется в отверстие сруба. Вся эта машина страшно громоздка и в темной каморке, вместе с скелетом кружащейся лошади, с засаленным работником и производимым ею шумом, скрипом, делает впечатление чего-то крайне первобытного.

На другой день дорога оказалась размытою так, что лошади ступали с трудом, а в местах, где она проходила чрез камыши, топка и небезопасна; вода, накопившаяся от сильного дождя в этих камышах, сильными потоками лилась в Чирчик.

Местность около дороги, оживленная дождем, была ярко зелена от прекрасной травы. Киргизы пахали и боронили; пашут всё теми же незатейливыми сохами и перед бороненьем разбивают заступом большие комья земли; борона – доска, двух аршин длины при полуаршине ширины, с несколькими железными тычинками, привязанная цепью к деревине, идущей к воловьему ярму; на доске, для пригнетения ее, стоит погонщик…

Новый Чиназ смотрит очень печально: крепостца маленькая, постройки малы, бедны и почти нет деревьев, что довольно странно видеть вблизи двух рек; правда, при некоторой возвышенности места относительно уровня воды, провод арыков, а с тем вместе и разведение садов должны быть несколько затруднительны, но породы ивовые могли бы быть легко и скоро разведены. Здешняя ива при всякой воде принимается еще быстрее, чем наша, так что ее прозвали даже бессовестною; но при таком климате, как здешний, нельзя гнушаться никаким, даже и бессовестным деревом.

Поселение Чиназа стоит на самом берегу Сыр-Дарьи; в нем довольно большой базар с торговцами, преимущественно из туземцев, так падкими на всякий барыш, как бы он мелок ни был, и потому всегда во множестве прилепляющимися к месту, заселенному русскими…

В Сыр-Дарье ловятся отлично осетры, сомы и другая рыба; но рыболовов мало.

Я нашел в Чиназе ташкентского знакомого Ф., жившего здесь ради какого-то весьма кляузного дела. Между прочим, он жаловался мне на трудность что-либо дознавать, что-либо разбирать между туземцами.

По этому поводу приведу один случай, рассказанный мне здешним комендантом Г** – случай вздорный, но довольно характерный. Приходит к нему раз киргиз и жалуется, что такой-то укусил ему палец; обжалованный и спрошенный по этому поводу положительно объявляет, что он пальца не кусал; как тут быть? «Покажи рану». Рана оказывается продольная, как от разреза ножа, и призванный доктор решает, что она сделана никак не зубами, а именно чем-нибудь вроде ножа. Дело объяснилось так: жаловавшийся служит вместе с своим мнимым обидчиком в Ташкенте, был раз уличен им в каком-то воровстве, за это наказан и с тех пор питал к нему такую злобу, что, по словам последнего, в состоянии был не только поранить палец, но и совсем отрезать один, два, три или сколько нужно, чтоб только взвести на него клевету и напакостить, отомстить…

Ранним утром мы переправились чрез неширокий Чирчик на небольшом железном баркасе; в крутом берегу речки я видел какие-то отверстия и после, от одного из сопровождавших меня казаков, узнал, что это их зимовки; бедные воины не имеют, вероятно, покамест лучшего жилья. «Да ведь, поди-ка, там худо жить вам?» – спрашиваю я его. «Совсем худо». – «А теперь и летом, где же вы живете? В палатках?» – «Нет, так, на вольном воздухе». – «Как так? А ветер, дождик ведь мочит?» – «Дождик помочит, а солнышко высушит»…

Мы ехали довольно низким местом; кое-где виднелись пашни, травы почти нет, а много камыша, от которого видна была только одна окружающая обыкновенно камыш трава; от самого камыша торчат только обгорелые остатки стебельков: камыш ежегодно срезывается жителями и идет или на домашнее употребление, или на продажу; остатки же, для лучшего роста, сжигаются.

Много посевов клевера, который родится здесь превосходно и снимается до пяти раз в год, а три раза соберет и ленивый, как говорят.

Мы видели несколько вспорхнувших перепелок, и Б. рассказывал, что здесь их очень много и что сарты и киргизы ловят их и выкармливают для драк, причем, разумеется, держатся заклады. Немало гордится владелец перепела, когда говорят, что питомец его победил столько-то соперников. Туземцы страстно любят эту забаву и в состоянии целые дни проводить за нею. Хорошо выдрессированная птица стоит очень дорого. «Я знаю, – говорил Б., – некоторых хозяев перепелов, которые не возьмут и пятидесяти тиллей за штуку» (тилля – четыре рубля).

Горные куропатки ловятся и выкармливаются для той же цели.

Сеют здесь пшеницу, ячмень, просо, горох, лен; из семян льна жмут масло, волокно же варвары употребляют на подтопку. Есть сарачинское пшено, но мало, потому что оно требует большой и частой поливки; его много в долине Ангрена и далее к Тляу и к Ходженту. Сеют мак, который идет в пищу; из него делают род похлебки, а из скорлупы жмут кукнар, хотя сильно хмельной и потому противный мусульманскому богу напиток, но неоговоренный Кораном и потому веселящий сердца правомерных туземцев без удручения их совести. Впрочем, жители не брезгают и виноградным вином, когда можно раздобыться им, и только более совестливые из них успокаивают себя тем, что разбавляют вино своею бузою или, вернее, в водку и вино, делаемое из винограда, подбавляют бузы: выходит и людям приятно, и Корану необидно. Один из провожавших меня казаков, бывший при взятии крепости Джузак, говорил мне, что они нашли там много вина и водки…

В одной большой деревне Ходжакент мы остановились. Мужчины большею частью были на работе, женщины же целыми семьями выскакивали посмотреть на урусов; некоторые боязливо выглядывали, спрятавшись за что-нибудь; другие, видя, что никого из своих мужчин нет, показывались смелее, улыбались, кивали головами и даже покрикивали: аман (аман – будь здоров)…

Лишь только мы поместились в отведенном нам домишке, как на новоселье собралось к нам множество народа, старого и малого. Стали допытывать, кто я, куда и с какою целью еду?

Объяснять туземцу возможность существования не прямо практической, а отвлеченной, научной или художественной цели – потерянное время: он не поймет этого, и потому, как я ни старался объяснить, что еду просто для того, чтоб познакомиться с краем, еще мало известным нам, русским, познакомиться с жителями, с их житьем-бытьем и потом, в свою очередь, познакомить с этим других, живущих далеко отсюда – они не могли взять этого в толк и так, кажется, и остались в убеждении, что дело не совсем ладно, что еду я для каких-нибудь розысков.

Я расспрашивал, между прочим, об окрестностях и о дорогах отсюда к Ходженту и к Джузаку, причем вынул карту, по которой смотрел называемые ими деревни на пути. Карта эта возбудила всеобщее любопытство, а когда я по ней назвал окрестные селения и сказал, что могу по ней перечислить все деревни и города, реки, горы и степи, не только Туркестанской области, но и Коканда и Бухары, то удивлению не было границ.

Случилось, в разговоре о разных разностях, спросить, от каких болезней терпит здесь всего более народ – говорят, что особенно от горячек и лихорадок; лихорадки бывают особенно часты в пору поспевания плодов; против них не знают никаких средств; они, говорят, редко излечиваются совершенно и всегда, года через два или три, если не раньше, возвращаются и сказываются, хотя без прежней силы, без пароксизмов тряски, сильным изнеможением и утратою бодрости на долгое время.

– Есть вот еще один больной, – говорит хозяин дома, – не знаем, как его лечить.

– Где, который?

– Да вот мой сын, – и указывает на малого лет пятнадцати, здорового на вид и краснощекого.

Расспросивши, я понял, что это довольно обыкновенная болезнь, против которой, кстати, между несколькими запасными в дорогу лекарствами было у меня отличное средство.

– Хорошо, – говорю, – я дам тебе лекарство, через два или три дня ты будешь здоров.

Меня поблагодарили за это обещание, хотя не без видимого недоверия, потому что болезнь была довольно упорная, продолжавшаяся уже около четырех месяцев, и туземному лекарству не поддавалась. Но вот на другой же день больному моему, которому я предписал все должные предосторожности и диету, делается лучше; на следующий день болезнь совсем исчезает. Молва об этом немедленно же обходит всю деревню, а затем и все селения; отовсюду начинают являться за советами и помощью. На мое несчастье, следующий пациент также если не совсем выздоровел, то почувствовал облегчение – это был мальчик из той же деревни, на которого жалко было смотреть; восемнадцать лет, очень миловидный, он года три уже как не рос более и как-то сгорбился, покривился всем туловищем, жаловался на стеснение в груди и сильное, давнее, периодически повторяющееся расстройство желудка.

Так далеко, чтоб понять эту болезнь и тем более помочь ей, мои сведения не простирались, и я откровенно сказал это отцу мальчика, предложив, впрочем, от расстройства желудка известные, весьма безвредные капли. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней приема их малый мой объявляет, что и расстройство желудка прекратилось, и стеснение в груди уменьшилось. Разумеется, результат был достигнут благодаря воображению пациента, а я в нем ни душой, ни телом не виноват; тем не менее репутация моя как человека опытного в лечении разных болезней упрочилась, и, к немалому моему огорчению, ежедневно стало стекаться множество больных. Говорю «к немалому огорчению», так как в самом деле положение неприятное: отказать в совете нельзя, во-первых, потому, что к русскому доктору не пойдут, отчасти по недоверию, отчасти же – и это главное – потому, что он не под рукою и лечение его сопровождается издержками; во-вторых, потому, что, по тем или другим резонам, обойдя науку в лице ее посильного представителя ближайшего русского поселения, туземец необходимо обратится к шарлатану, к своему доморощенному уста, редко совестливому, а большею частью только берущему деньги и подарки, пользы же не приносящему. Когда я советовал, например, больному обратиться к чиназскому доктору, говоря, что сам помочь не могу, он уходил всегда, почесывая затылок, с намерением подождать немножко: может, и так пройдет. Ужаснее всего то, что говоришь, бывало: не знаю, не понимаю болезни, не имею лекарства, не могу помочь – не верят. «Мы слышали, – говорят, – что твое лекарство многих вылечило».

Так или иначе приводилось давать посильные советы, состоявшие, главным образом, в объяснении пользования водою, трения, закутывания в мокрые простыни и т. п., что для ревматических болезней, удручавших большую часть моих пациентов, было, разумеется, далеко не бесполезно.

Каждый день, бывало, ранним утром А. Н. уже зовет меня. «Да выйдите, пожалуйста. Страх сколько их пришло: все просят усту повидать». (Уста – мастер, доктор.) Некоторых приносили на носилках; другие приходили звать в свою деревню, к больным, которые не могут двигаться. Были и такие, которые просили заочно дать лекарство – это случалось большею частью, когда дело касалось женщин; говорит, объясняет, что болит то-то и то-то и просит какого-нибудь такого лекарства, чтоб принять и выздороветь сейчас.

В одной соседней деревне показывали мне раз мальчика лет двенадцати, тринадцати, которого никогда не забуду. Его вынесли ко мне на руках, обложенного ватою, закутанного в целую массу тряпья; лицо его, донельзя пухлое и обезображенное, было бледно, как чистейший белый воск; вместо глаз какие-то гнойные ранки; нос провалившийся; вместо рта щелка, более не закрывающаяся и не открывающаяся, сквозь которую видны мягкие крошащиеся зубы, страшная гнойная болезнь на голове и на теле. Мальчик, разумеется, не двигался, почти ничего не ел и едва-едва говорил. «Сколько уж наших докторов лечило его – не могли вылечить». – «Как же они его лечили?» – «Больше ртутью». – «И много ее давали ему?» – «Кто ж его знает, мы этого не знаем; кажется, коп» (коп – много). – «Зачем же вы позволяете глупым людям распоряжаться так вашими детьми?» – говорю я отцу ребенка. «Не знаю я, – отвечает он, – мы люди темные; кто что посоветует, то и делаем; сами видим, что нас обманывают, только чтоб сорвать селяу (селяу – подарок); да что же делать-то? Ведь жаль ребенка, ну и слушаешь, что скажут»… Бедный мальчик этот через несколько дней умер.

Очень многие из жителей, чуть не половина, изрыты оспою; у многих на лице и голове следы лишаев и других накожных болезней. Чтоб не дать лишаю распространяться, намазывают пораженную им часть сажею, и смешно видеть, как иной мальчик бегает с физиономиею наполовину белою, наполовину черною.

Уморительная старуха явилась раз ко мне из одного соседнего аула; хриплым голосом рассказала она, что черви съели у нее маленький язычок и теперь уж начали есть печенку, так, по крайней мере, объяснил ей уста, и что поэтому кричать и громко говорить она не может; при этом чувствует давление в груди и боль в горле. Я хотел посмотреть на этот бедный маленький язычок, но она завопила, взмолилась: «Не тронь, не тронь, бога ради!» – «Да отчего же? Я хочу только посмотреть, что у тебя там…» – «Нет, нет, лучше подожди; я приведу сына; ты уж при нем сделай что надо; тогда, если я умру, так при нем: он будет знать, что со мною делать»…

Деревня Ходжакент расположена близ Сыр-Дарьи, в сотне шагов от нее; дом, в котором я живу, стоит на берегу арыка (арык – канава), широкого, с высокими берегами, ведущего воду с полей к мельницам и потом в Сыр-Дарью. Набережная этого арыка, осаженная кое-где деревьями, составляет лучшую во всем селении улицу; на ней помещается между прочим одна из двух имеющихся в деревне лавочек, около которой ежедневно, по вечерам после работы собирается народ: кто просто посидеть в компании, кто поболтать, перекинуться словечком, узнать новости, которые, если только имеются, непременно будут туда снесены, а кто поиграть в игру, сходную с нашею шашечною: прутиком расчерчиваются на земле фигуры, по которым ходят красненькими и серенькими камышками; я подсаживался иногда к игрокам и, разумеется, постоянно проигрывал, к большому удовольствий и смеху всей публики.

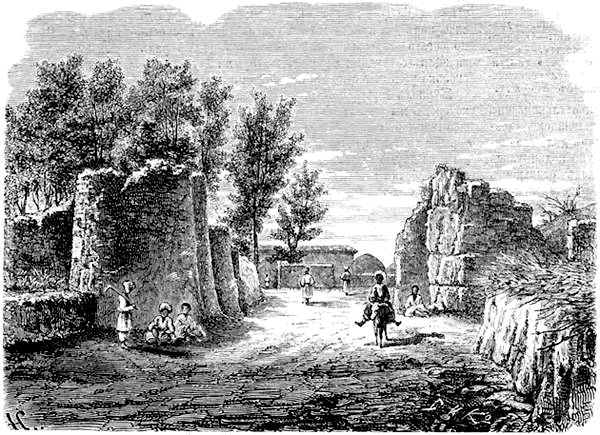

Деревня Ходжакент, близ Ташкента

В те дни, когда в Чиназе базар, собрание в лавочке бывает многолюднее и оживленнее; ездившие на базар сообщают собранные там новости и сплетни, а так как новостей и сплетен на всяком базаре больше, чем товару, то и материала для разговоров ходжакентцев, собравшихся у лавочки, бывало немало, притом разговоров самого разнообразного сорта, начиная от крупного местного политического события до мелкой дневной новости. Один раз аксакал, т. е. старшина (буквально аксакал значит белая борода, ак – белая, сакал – борода), пресерьезно сообщил мне, что продавали-де на базаре рыжую кобылу, продавали не просто, а с барабанным боем. Так как народу на базаре при этой продаже, вероятно, было немало, то, без сомнения, о продаже рыжей кобылы с барабанным боем, о ее цене, летах, пороках, достоинствах и проч. узнали и толковали далеко по окрестностям…

Кроме городов, базары еще бывают в больших деревнях и один раз в назначенный день недели: по понедельникам, например, базар бывает в этой деревне, по вторникам – в той, по средам – в третьей и т. д., так что каждый день может крестьянин купить, что ему нужно, посплетничать, сколько душа его просит, не ездя для этого в далеко отстоящий город. В Ходжакенте базаров не было потому именно, что он недалеко от Чиназа.

Садов в Ходжакенте мало; улицы, кроме большой, о которой я упоминал, грязны, узки и во время дождей просто непроходимы; дома, за исключением немногих зажиточных, весьма жалкого вида; они, как и все, построены из земляных комьев и грязи. Недалеко от моего дома была мечеть – небольшое, простое снаружи и внутри зданьице, каждое утро и вечер наполнявшееся крестьянами, совершавшими положенный намаз. Я замечал, впрочем, что посещали мечеть далеко не все жители, а больше только люди пожилые, старики.

Управление деревни сосредоточивается в руках старшины и казы (каза – духовное лицо, род судьи); должности эти не выборные, а по назначению и в большинстве случаев даже наследственные – так, мой приятель Таш, аксакал Ходжакента, наследовал должность от отца, который, в свою очередь, получил ее от своего родителя и т. д. При таком порядке управление, разумеется, чисто патриархальное в самом многозначительном смысле этого слова: аксакал и казы, на условии взаимного дележа, грабят народ, и, сколько мне ни случалось слышать, людей честных в том смысле, как мы это слово понимаем, нелицеприятно, без взяток и поборов судящих и управляющих, между ними нет. Новое положение, введенное русскими, делающее почти все должности избирательными, без сомнения, не по вкусу будет деревенским аристократам, зато байгуши (бедняки) вздохнут свободнее…

Работает здешний крестьянин всякую работу допотопнейшими приемами и орудиями. Вот, например, недалеко от меня на арыке меленка для очистки риса: два толстых куска дерева, окованные железом, с остриями, попеременно опускаясь и поднимаясь, бьют по зернам, насыпанным в углубления, сделанные в земле и прикрытые шалашом из камыша. Эти куски дерева приводятся в движение каким-то подобием колеса, с шумом и скрипом медленно повертывающимся и попеременно то поднимающим, то опускающим деревины, бьющие по зернам.

Три раза последовательно очищают и просеивают крупу, прежде чем она освободится от шелухи, и благодаря способу очистки из четырех батманов неочищенного риса получается только два очищенного. Это, впрочем, зависит и от сравнительно малого орошения здешних рисовых полей: в тех местах, где орошение сильнее, зерно крупнее и в очистке получается его более. За целый день работы очищается совершенно едва два батмана зерна; но как и таких меленок немного в окрестностях, то крупу привозят для очистки в ходжакентскую мельницу довольно издалека и платят за это одну шестнадцатую часть…

Случалось мне видеть, как гнут обод колеса; хотя у здешних арб колеса и большие, а потому и деревянные обручи, для них служащие, довольно плотны, тем не менее жалко видеть, как десять человек, буквально в поте лица, целый день возятся около одного такого обруча.

* * *Я поехал далее и приехал в места поселения киргизов таминского рода. По их словам, когда-то очень давно предки их пришли сюда войною с запада, по окончании которой часть воротилась назад, а другая, не имевшая средств, осталась здесь. Теперь почти все таминцы живут в пространстве между Ташкентом, Чиназом и Ходжентом, занимаются хлебопашеством, и большая часть живет оседло круглый год. Тип лица их не киргизский или, если несправедливо называют здесь обыкновенно оседлых таминцев сартами, то и за кровных киргизов принять их трудно…

По обыкновению, множество народа тотчас же явилось к нам в гости «пожелать здоровья», и по мере того, как раскладывались мои вещи и развьючивалась моя собственная особа, любопытство моих собеседников усиливалось: непременно все им покажи, расскажи, в чем я, разумеется, не отказывал, и вот поднимаются выражения удивления на разные лады: один щелкает языком и совершает это очень долго, сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, как бы замирая; другой вытаращит глаза и твердит протяжно: па! па! па! па! па!..; третий весь как-то раскачивается; четвертый, наконец, просто немеет от удивления и только по временам отряхивается, как от чертовщины.

Да как в самом деле и не удивляться! Еще складной ножик с несколькими клинками, складной зонтик, складной стул, положим, не так чудны; но вот, например, складной карманный револьвер кичкине-милтык, т. е. маленькое ружье – это такая удивительная вещь, которая дает бравому туземцу тему для рассуждений на все лады, на многие и многие часы досуга…

Ангрен протекает под самою деревнею, и переправить нас через него обещали на следующее утро на сале, плотике из камыша. Ангрен – небольшая речка, впадающая в Сыр-Дарью; эти горные речонки, ничтожные в сухое время до того, что, как говорится, курице впору перейти вброд, осенью от дождей и особенно весною от таяния снегов так разбушевываются, что переправы через них делаются если не невозможными, то крайне опасными. Именно через одну из таких речонок нам предстояло теперь переправиться.

«Сал у нас хороший; переправим живо», – говорят мне. Но на другое утро, когда я отправился посмотреть этот хваленый сал, он оказался преутлою штукою: несколько снопов камыша, плохо связанных – всё вместе два аршина. Я дал денег на камыш, все веревки от своего багажа и велел сделать что-нибудь понадежнее.

Через час посудина была готова, увеличилась и площадью, и толщиною.

Вода неслась с чрезвычайною быстротой; переправа предстояла небезопасная, и вся деревня высыпала смотреть на нее. Сначала пустили двух лошадей понадежнее, попробовать, как они терпят воду; два киргиза в одних только коротеньких штанишках сидели на них верхом. Когда лошади всплыли, их страшно понесло течением; но киргизы соскочили с них тогда и, держась одною рукою за гривы, другою за узду, ловко направляли наперерез воды; саженях в тридцати ниже они вышли на тот берег, потом, зайдя вверх, переправились обратно. Бедные лошади дрожали все еще, отфыркивались и пугливо смотрели на воду; но им не дали опомниться, привязали к хвостам нагруженный плот и снова пустили в воду. Два человека плыли при лошадях, пять или шесть кругом плота; шума не было – все напряженно следили за переправою; слышалось только сопенье и фырканье выбивавшихся из сил лошадей.

«Плакали чемоданы мои», – думал я, глядя вслед понесшемуся, как щепочка, салу – едва-едва не пронесло его мимо единственного отлогого места того берега, к которому можно было пристать: если б это случилось, без сомнения, погибли бы и вещи, и лошади. Однако выбрались на берег, затащили плот повыше против течения, переправили на нашу сторону и на свежих лошадях перетащили и нас с остальным добром.

Бедные киргизы страшно передрогли и запросили арáку (водки); но так как его не оказалось, то мы напоили их чаем и сами отправились дальше к деревне Буке, до которой отсюда два таша, т. е. шестнадцать верст.

Кстати замечу, что употребление таша как меры расстояния вошло здесь в обыкновение со времени последнего завоевания Коканда Бухарою: таш – бухарская мера; прежде измеряли пути днями и часами езды, теперь начинает входить в употребление чахрым – русская верста.

Путь наш лежал пашнями и лугами; не было ни дороги, ни тропинки. На горизонте было видно много курганов; Б. стал называть мне их всех по именам: «Вот это Ак-Тубе (ак – белый, тубе – гора, сопка), вот тот Кок-Тубе (кок – синий, зеленый), а этот, самый высокий, Ханка…»

Ханка, о котором я еще прежде слышал, рисовался вдали громадным силуэтом, и я, не долго думая, направился к нему…

Долго ли, коротко ли ехали мы, но наехали на кочевку киргизов, в которой остановились ненадолго, отдохнули и подкрепились гатыхом (гатых – кислое молоко). Кочевка принадлежала таминским же киргизам и смотрела очень бедно.

Я побродил по палаткам и в некоторых был так нескромен, что развернул и раскрыл все мешочки, узелки, тряпочки, лежавшие по углам и висевшие по стенкам кибитки: тут просо, немножко риса или конопли; там шерсть, лоскутки и разная хурда-мурда незатейливого, неприхотливого быта; стоит станок для пряжи хлопчатой бумаги, скатанной для этого в трубочки. Я нарочно сказал, что не знаю употребления этой машинки; хозяйка, пожилая киргизка, любезно села и допряла начатый моточек; я выразил удивление, улыбнулся – улыбнулись и киргизы, вероятно, моей простоте.

На прощание я отдарил бабусю за ее вкусный гатых платком ярко-красного цвета, предметом, может быть, давнишних желаний ее дочери, которая, мимоходом сказать, во все время моего пребывания в юрте сидела, забившись под одеяла и разную рухлядь, и только испуганным, неровным дыханием давала знать о своем существовании. Впрочем, фигура матери, становившейся в позу курицы, защищающей своего цыпленка, перед тем местом, куда запряталась дочь, каждый раз как я приближался к нему, давала понимать, что тут находится вещь, которую она с меньшей готовностью допустит открыть и посмотреть, чем мешочек с просом или коноплею.

Около высокого кургана Ханки, который мы видели издалека, рассыпано множество меньших насыпей, заросших травою, но без остатков каких-либо построек; только на одном виднеется одинокая могила какого-то аулие (святой), небольшая ограда недавней постройки и над нею шест с лоскутком материи.

Можно полагать, что тут был город большой; высокий курган составляет северо-восточный угол насыпи, служившей, вероятно, местом расположения крепости; совершенно ровные, круто и глубоко опускающиеся края этой почти квадратной насыпи были, надобно думать, валы, на которых стояли стены. В другом месте мне казалось возможным распознать следы глубокого пруда. По курганам валялось много обломков крупной и мелкой глиняной посуды, отчасти, может быть, после недавно бывших здесь киргизских зимовок; показались также мелкие обломки костей, но не видно было никаких следов древних построек.