Города

Понять ту силу, с какой Беньямин оказывается привержен подобной позиции, можно, обратившись к такому интимному – и, казалось бы, совершенно неполитическому – образу, как образ матери из главки Ящик для шитья из Берлинского детства. Мать здесь иронично представлена носителем суверенной власти: «Как у всех правителей, ее резиденцию – столик для шитья – окружали владения, на которые простиралось ее могущество»; однако тот город, над которым она возвышается и которым правит, – а именно ящик для шитья – воспринимается как то, что выставляет правителя (и миф о его сверхъестественном происхождении) в комическом свете:

Кроме верхних покоев, где рядком лежали мотки, где поблескивали черные книжечки-игольницы и ножницы торчали из своих кожаных ножен, было в том ящике мрачное подземелье, жуткий хаос, в котором царил распустившийся клубок и кишмя кишели скрутившиеся друг с дружкой обрезки резиновой тесьмы, крючки и петли, шелковые лоскутки. Среди этих отбросов попадались и пуговицы, иной раз диковинного вида, каких не увидишь ни на одном платье. Похожая форма встретилась мне много позже – то были колеса повозки бога-громовержца Тора, каким в середине нашего века изобразил его некий безвестный магистр на страницах школьного учебника. Сколько же лет прошло, прежде чем блеклая картинка подтвердила мое подозрение, что мамин ящик был предназначен вовсе не для шитья![29]

4 + 1Если верно, что в хайдеггеровском прочтении первого хора из Антигоны Софокла возвышение над городом (ὑψίπολις), то есть суверенное решение о подлинности бытия, в мгновение ока должно преодолеть неподлинный характер многочисленных возможностей (παντοπόρος), которые город предоставляет человеку толпы (das Man), то каким мог бы быть симметричный ответ Беньямина на этот «зов»? Как и у Софокла, у автора Человека толпы мы можем найти портрет того, кто возвышается над толпой, вместо того чтобы смешиваться с ней, – а именно в рассказе Четыре зверя в одном, посвященном описанию комичной сценки, происшедшей с повелителем одного древнего города, Антиохии Эпидафны. Выйдя к своему народу в обличье жирафа с человеческой головой, царь Эпифан, прозываемый также «Отрадой Вселенной», «Славой Востока» и «Первейшим из Поэтов», спровоцировал своим видом мятеж в среде обыкновенно смирных, ибо «ручных», животных, которых было полным-полно в городе (как мы узнаем от рассказчика-репортера, львов, тигров и леопардов обучили новой профессии, и теперь они служат камердинерами), вследствие чего вынужден был спасаться бегством на задних лапах (ведь, как сообщают нам, опоздай он хоть на полсекунды, все медвежата Эпидафны откусили бы от него по кусочку). Что, конечно же, вызвало очередной всплеск восторга его подданных:

Благородные и свободные граждане Эпидафны, будучи, как они заявляют, весьма удовлетворены правоверностью, мужеством и божественностью своего царя и, кроме того, будучи очевидцами его недавнего сверхчеловеческого проворства, полагают, что они исполняют лишь свой долг, возлагая на его чело (в добавление к поэтическому венцу) венок победы в беге – венок, который, очевидно, он должен получить на празднестве ближайшей Олимпиады и который поэтому они вручают ему заранее[30].

И всё-таки, пусть на мгновение, этот непреднамеренный сбой в механизме непрерывного прославления суверенной власти дал проступить контуру того, кого можно было бы обозначить как ζῷον πολιτικόν в понимании Беньямина, – городского существа, застигнутого в момент смертельной опасности. Еще мгновение, и это существо станет (и навсегда останется) либо господином, либо рабом («камердинером»); либо рабочим, либо капиталистом; либо человеком, либо животным; либо едоком, либо пищей… Источник этой опасности – «ход истории», сновидение, от которого так трудно проснуться.

Сентябрь 2024 года

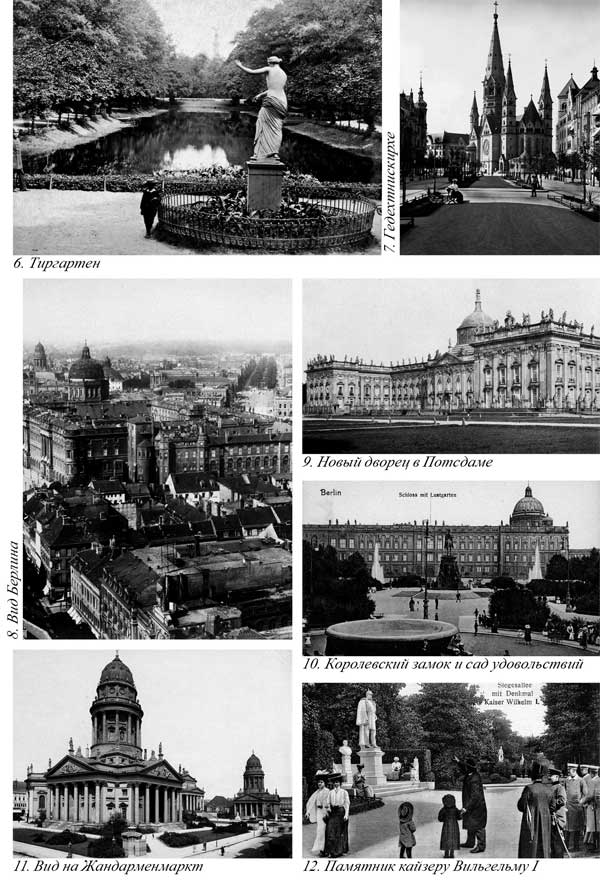

Берлинское детство на рубеже веков

Колонна Победы поджаристо-румяна

под снежной сахарной глазурью детских дней…

ПредисловиеВ 1932 году, находясь за границей, я осознал, что уже скоро мне придется надолго, быть может, очень надолго, проститься с городом, в котором я родился.

Я не раз убеждался в действенности прививок, исцеляющих душу; и вот я вновь обратился к этому методу и стал намеренно припоминать картины, от которых в изгнании более всего мучаешься тоской по дому, – картины детства. Нельзя было допустить при этом, чтобы ностальгия оказалась сильнее мысли – как и вакцина не должна превосходить силы здорового организма. Я старался подавлять чувство тоски, напоминая себе, что речь идет не о случайной – биографической, но о необходимой – социальной невозвратимости прошлого.

По этой причине биографические моменты в моих набросках, проступающие скорей в силу непрерывности, а не глубины жизненного опыта, отходят на задний план. А с ними и лица – школьных товарищей и родных. Зато мне было важно воссоздать картины, в которых отразилось восприятие большого города ребенком из буржуазной семьи.

Как мне представляется, такие картины имеют свою особую судьбу. Они ведь еще не связаны с определенными формами вроде тех, в каких естественное чувство уже не одно столетие хранит воспоминания о детстве, проведенном в деревне. Зато мои картины, картины детства, проведенного в большом городе, оказались способны сформировать зачатки моего восприятия истории в более позднем возрасте. И я надеюсь, они отчетливо отображают, как тот, о ком здесь идет рассказ, в более позднюю пору своей жизни лишился ощущения надежного крова над головой, дарованного ему в детстве судьбой.

ЛоджииПодобно матери, которая, прикладывая к груди своего новорожденного, никогда не потревожит его сон, жизнь долгое время заботливо оберегает нашу хрупкую память о детстве. Ничто не питало мои воспоминания столь щедро, как вид дворов, где была среди темноватых лоджий одна, летом затененная маркизами, ставшая колыбелью, в которую уложил меня, своего нового жителя, Берлин. Должно быть, кариатиды, поддерживавшие лоджию, что находилась над нашим этажом, ненадолго покинули свои места, чтобы спеть песню над моей колыбелью; и пусть в той песне почти не упоминалось о том, что ожидало меня в будущем, зато были в ней слова, навсегда сохранившие для меня пьянящий воздух наших дворов. Мне кажется, легкое дыхание этого воздуха проносилось даже над виноградниками на Капри, укрывавшими меня, когда я сжимал в объятиях возлюбленную, и, несомненно, этот воздух сегодня овевает образы и аллегории, что властвуют над моей мыслью, подобно тому как кариатиды на лоджиях господствовали над дворами в западной части Берлина.

Меня убаюкивало ритмичное постукивание – и колес городской электрички, и колотушек, которыми во дворе выколачивали ковры. Оно было той заводью, где рождались сновидения. Поначалу без образов, полные, кажется, плеска льющейся воды или запаха молока, потом протяженные – сны путешествий и дождей.

Весна выгоняла первые ростки возле серой дворовой стены, а летом, когда запыленная завеса листвы, колышась, снова и снова шуршала по каменной ограде, шелестящий шорох ветвей старался чему-то научить меня, хотя я еще не дорос до ученья. Да и всё во дворе давало мне уроки. Сколько бы мог поведать сухой треск, с которым поднимались зеленые оконные жалюзи! А сколько зловещих угроз я благоразумно не желал слышать в грохоте железных штор, когда они опускались на закате дня!

Больше всего меня занимал во дворе клочок земли, где росло дерево. Незамощенный, он был придавлен круглой чугунной решеткой. Под ее толстыми прутьями чернела голая земля. Мне казалось, неспроста прилажена на землю эта решетка; иногда я задумывался о том, что же происходит там, в черной ямине, откуда выкарабкалось дерево. Позднее мои размышления распространились и на стоянки извозчиков. Там корни деревьев тоже были спрятаны под такими круглыми решетками, но по внешнему краю решетки шла еще и оградка. На нее извозчики вешали свои пелерины, когда, качая насос колонки, наполняли для своих коняг углубленную в тротуар поилку сильной водяной струей, смывавшей прочь остатки сена и овса. Эти стоянки, чей покой лишь изредка нарушался прибытием или отъездом дрожек, были отдаленными провинциями моего двора.

В лоджии от стены к стене тянулись бельевые веревки, пальма в углу смотрела бесприютной бродяжкой, тем более что давно уже все привыкли считать ее родиной не Черный континент, а гостиную соседней квартиры. Так было угодно закону сего места, некогда бывшего средоточием фантазий его обитателей. Пока оно не кануло в забвение, его порой озаряло своим светом искусство. Сюда находили тайные пути то подвесной фонарь, то бронзовая статуэтка, то китайская ваза. И хотя старинные эти вещи лишь изредка оказывали честь этому месту, сами они были под стать некоторым приметам его старины. Помпейский багрянец, широкой полосой лежавший на стенах, был неизменным фоном всех долгих часов, что застаивались в столь уединенном приюте. Время старилось в этих сумрачных покоях, открытых со стороны двора. И потому, когда я поздним утром, выйдя на лоджию, лицом к лицу сталкивался с временем, оно уже так давно было поздним утром, что казалось, здесь оно более полно отвечает своей сути, чем в любом другом месте. На лоджии мне никогда не удавалось дождаться этого часа – всякий раз он уже дожидался меня. Когда же я наконец подстерегал его, оказывалось, что позднее утро давно настало и даже как будто успело выйти из моды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Бак-Морс С. Диалектика видения: Вальтер Беньямин и проект Пассажей // Versus. Т. 2. № 4. 2022. С. 174. Подробную биографию Беньямина см.: Айленд Х., Дженнингс М. Вальтер Беньямин: критическая жизнь. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.

2

Беньямин В. Московский дневник. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. С. 134.

3

Или, например, Нью-Йорк, если следовать гипотезе об «альтернативном факте» чудесного спасения Беньямина в 1940 году и его последующей жизни инкогнито на Манхэттене, описанной Дэвидом Кишиком в книге Манхэттенский проект. Теория города (М.: Ад Маргинем Пресс, 2023).

4

Наст. изд. С. 216–217.

5

Наст. изд. С. 142.

6

См.: Фокин С. Московский дневник: о методе рассуждения, любви, безумии, революции // Логос. Т. 28. № 1. 2018. С. 26–32.

7

Наст. изд. С. 199–200.

8

Ловинк Г. Критическая теория интернета. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. С. 195.

9

См.: Бодрийяр Ж. Город и ненависть // Логос. № 9. 1997. С. 107–117.

10

Наст. изд. С. 200–203.

11

См.: Зиммель Г. Духовная жизнь и большие города // Логос. № 3 (34). 2002. С. 1–12.

12

Бодлер Ш. Письмо Рихарду Вагнеру // Ш. Бодлер. Мое обнаженное сердце: статьи, эссе. СПб.: Лимбус Пресс; Издательство К. Тублина, 2014. С. 49.

13

Наст. изд. С. 203.

14

Наст. изд. С. 182.

15

Наст. изд. С. 148.

16

См.: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // В. Беньямин. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 229–231.

17

О «несостоявшемся» споре Беньямина и Хайдеггера см., напр.: Павлов Е. Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама / 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 70–86.

18

Ср.: «В онтологии Бытия и времени незаместимость (Unvertretbarkeit) смерти превращается в сущностную характеристику самой субъективности; она детерминирует все другие ее определения вплоть до учения о подлинности, для которой смерть – не только мера, но и идеал» (Адорно Т. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2011. С. 154).

19

См.: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 218.

20

Вагнер Р. Произведение искусства будущего // Р. Вагнер. Избранные работы. М.: Искусство, 1978. С. 249.

21

Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 384.

22

Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: НОУ – Высшая религиозно-философская школа, 1997. С. 229.

23

Там же. С. 232.

24

Хайдеггер М. Введение в метафизику. С. 232.

25

Цит по: Павлов Е. Шок памяти. С. 99.

26

Цит. по: Агамбен Д. Нагота. М.: Грюндриссе, 2014. С. 30.

27

См.: Беньямин В. Судьба и характер // В. Беньямин. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 52–64.

28

О значении опыта жизни в Неаполе для разработки основ критической теории Адорно, Беньямином, Кракауэром и Зон-Ретелем см.: Миттельмайер М. Адорно в Неаполе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.

29

Наст. изд. С. 87. О способности города подорвать верховный характер материнской (читай: находящейся в основе любой другой) власти свидетельствует еще один фрагмент, относящийся к ранней редакции Берлинского детства, – Нищие и проститутки: «Но еще в те времена, когда мама бранила меня за то, что я, увалень, сонно плетусь позади, я смутно догадывался о возможности ускользнуть однажды от ее власти, заключив союз с улицами, на которых якобы не ориентировался. Несомненно, чувство – увы, ложное, – что я отрекся от матери и от ее, да и моего собственного, социального класса, повинно в том, что меня с невообразимой силой тянуло заговорить с какой-нибудь уличной девкой» (Наст. изд. С. 104).

30

Цит. по: По Э. Собрание сочинений. Т. 1. СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр», 1995. С. 383.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: