Всё Начинается с Детства

– Не ори!

Теперь, позабыв о пятне, он пытался усмирить Эммку, а делать это он умел только с помощью затрещины.

Эммка подросла, и отец давно уже не позволял себе шлепать ее, тем более – бить. Он любил Эммку и относился к ней с особым вниманием, гордился тем, что дочь занимается у него в баскетбольной спецгруппе. Но сейчас он был в состоянии слепой ярости.

– Не бей меня! – взвизгнула Эммка с новой силой. – Не тронь!

И тут я встал между ними.

– Опусти руку, – сказал я. Спокойно сказал. Как ни удивительно, я в эту минуту чувствовал себя спокойным. Впервые.

Сколько-то мгновений мы с отцом смотрели друг другу в глаза. Его глаза, совершенно бешеные, раскрывались все шире, шире. И рот тоже. Сейчас рявкнет – и кулак опустится на меня… Но отец сказал почти нормальным голосом:

– Отойди.

Я помотал головой. Отец дышал тяжело и хрипло, но ярость в глазах исчезла. Внезапно он усмехнулся, опустил руку – и ушел.

Ушел… Мы с Эммкой молча переглянулись, она в последний раз всхлипнула и, нагнувшись к раковине, стала умывать зарёванное лицо.

Глава 60. Что-то изменилось…

Очень простая мысль довольно долго не приходила мне в голову. Я уже был подростком, а взрослые по-прежнему оставались для меня неким чужеродным, и достаточно опасным племенем. Обороняйся, таись, притворяйся – вот основа отношений… Ну, были, конечно, исключения. Мама, например. Но мама это мама, возраст тут ни при чем. Или какой-нибудь там чудак-человек, вроде художника в кино, к которому мы бегали в детстве. Тут мы словно забывали о том, что это – взрослый. Отделяли приятного нам человека от общей массы, считали его исключением и только потому «своим». Но это случалось редко. Наоборот, чем старше мы становились, тем… Впрочем, надо ли объяснять, как относятся к взрослым подростки?

Но чтобы в твоих представлениях что-то изменилось, иногда хватает считанных минут.

Прихожу из школы. В кухне за столом – мама и какая-то незнакомая тетка.

– Знакомься, наша родственница из Самарканда, – объявляет мама радостно… Чему радуется? И так полно родственников, а тут еще одна…

– Новая родственница, – будто угадав мои мысли, со смехом говорит незнакомка и, подав мне руку, представляется: – Зоя Кокнариева.

Я, конечно, изображаю на лице улыбку: очень, мол, приятно познакомиться. Но приятного мало. Вместо того чтобы поесть спокойно и заняться своими делами, сиди и слушай скучнейшие рассказы о какой-то неведомой родне. Ох, тоска! И взгляд у нее, у этой Зои, типично учительский, пристальный, сверлящий. Сейчас начнутся вопросы: как учусь, какие отметки? Какое ей дело?

Но Зоя спросила что-то совершенно другое. Кажется, бывал ли я в Самарканде. По крайней мере, я помню, что вскоре, забыв про остывающий суп, я слушал про раскопки под Самаркандом, где археологи искали остатки древней столицы. И сам спрашивал, спрашивал… А на другой день (новая родственница осталась у нас ночевать) мы с Зоей уже были друзьями. Как – я и сам не заметил. Просто не возникало скованности, скуки, необходимости притворяться и врать, всего, что обычно случается, когда разговариваешь со взрослыми. Зоя говорила со мной о рок-н-ролле, о Клондайке, о каких-то книгах, которые мы оба, оказывается, особенно любим и постоянно перечитываем. И с таким живым интересом, что, казалось, ей тоже пятнадцать лет, а не между тридцатью и сорока. Мы и зануд-учителей дружно ругали, и о родителях посплетничали: вечно считают подросших сыновей и дочек маленькими детками!

Да, с удивительной быстротой все это случилось. Кажется, впервые в жизни мне захотелось узнать о взрослой, незнакомой женщине: кто она такая, эта Зоя, как живет. И о себе, о друзьях почему-то хотелось ей рассказывать и рассказывать… Но когда? Ведь уедет завтра! К счастью, новая родственница обещала недельку у нас пожить. Я и обрадовался, и удивился: подумать только, отец дал на это согласие! Не помню, чтобы кто-то гостил у нас хотя бы день. А тут… Значит, и с ним Зоя сумела найти общий язык…

* * *Узнав, что она не замужем, я почему-то расстроился. Не то чтобы Зоя была красива. Ведь мне сначала даже неприятным показалось ее лицо, ее пристальный взгляд. Лишь чуть позже заметил я милую, легкую улыбку, большую родинку возле носа – совсем, как у мамы. И у меня две на левой щеке… Значит, мы и лицами немного схожи. Словом, теперь я считал, что наша Зоя достойна самой большой любви. А она жила с сестрой и мамой, больной мамой, слепой и старой.

Мы сидели вечером и болтали, Зоя что-то забавное рассказывала, смеялась, а я нет-нет да и ощущал какое-то беспокойство, смешанное с удивлением и жалостью: ведь она несчастлива, думал я, жизнь ее не сложилась, что за жизнь без любви… Таких женщин называют – «старая дева». Что же она такая жизнерадостная?

И я не выдержал, спросил:

– Почему вы не замужем?

– Как-то не получилось, – очень просто ответила Зоя. – Мама больна уже много лет, теперь уже и не видит. Мы с сестрой… Мы очень заняты, понимаешь?

Я кивнул. «Очень заняты» – это я был способен понять. Но жалость моя стала еще сильнее. Теперь я уже был совершенно уверен: Зоя обделена счастьем. Откуда же, откуда в ней эти радость и сила? Удивительная женщина!

Пока я так размышлял, «удивительная» стукнула меня по плечу:

– Послушай-ка… У тебя-то девчонка есть?

– Нет… То есть, да, но… Мы даже в кино вместе не ходим!

И тут меня будто прорвало. Я все ей рассказал о своей долгой и такой робкой, такой странной влюбленности. Еще никому на свете я не рассказывал об этом, никогда не был таким откровенным. И когда рухнула эта преграда, когда я все выложил, я спросил у нее, как у друга:

– Но почему так? Почему?

Зоя помолчала, вздохнула, сказала тихонько:

– Знаешь, я судить не берусь. Может, вы были очень робкие. Двое очень робких малышей… А потом привыкли к этому, уже не могли изменить. Переступить. Бывает. Эх, все это непросто! У многих, Валера, поверь мне.

Верить-то я верил, но как мне было не вспомнить о мальчишках и девчонках, у которых все получалось очень даже просто?

Тут моя новая подруга снова похлопала меня по плечу.

– Послушай-ка, может, стоит разобраться – ты влюблен еще в Ларису или это уже по привычке кажется… Хочешь, познакомлю тебя с девочкой – во девчонка! Тебе понравится… Элла ее зовут – тоже моя родственница. Ну, хотя бы подружитесь, плохо что ли? Согласен?

– Что ж…

В еврейско-бухарских семьях, более ортодоксальных, чем наша, такое «сватовство» сочли бы неприличным. Там взрослые знакомили юношей и девушек только с определенной целью: поженить их. Но наша семья старых традиций уже не придерживалась. И Зоя, очевидно, понимала это.

Я был немножко испуган, но рад. Хотя в классе, кроме Ларисы, мне никто не нравился, девочки – чего уж скрывать – постоянно занимали воображение. И вот меня ждет встреча… Если Зоя не обманет…

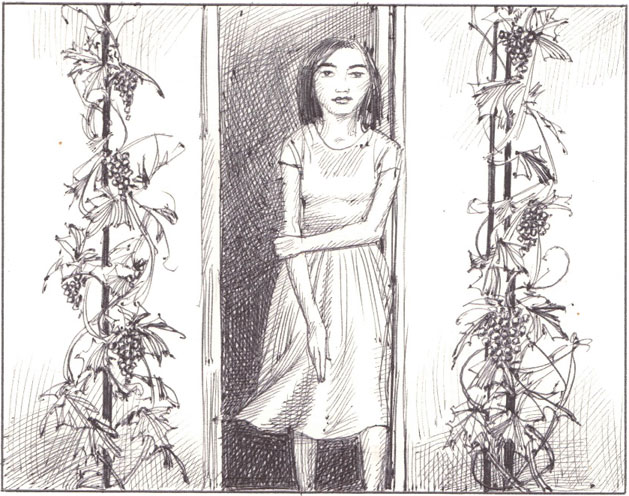

Но Зоя не обманула. Через несколько дней мы подходили с ней к дому, где жила Элла.

Я шагнул за калитку во двор и оказался словно бы в Ташкенте, в нашем старом дворе. Здесь было так же уютно и зелено. Над зацементированной площадкой, на решетке, ее покрывающей, разросся густой виноградник. Лозы обвивали прутья этой решетки и с них свисали тяжелые, сочные грозди винограда, зеленые и темно-красные. Был в этом дворе такой же глиняный дувал, как у деда, возле него стояли столы и скамейки. Залаяла на нас собака – так же, как лаял Джек… А из глубины двора, из одноэтажного домика, доносились звуки пианино.

Зашли на веранду – она же была и кухней. Молодая женщина, стоявшая у плиты, воскликнула «Зойка!» – и бросилась навтречу. Такое знакомое было у нее лицо… И тут же я вспомнил: «Ой, так это же Света, медсестра Света!»

Несколько лет назад – я учился тогда в четвертом классе – пришлось мне недели две провести в больнице. Аккавакской она называлась, такой был район в Чирчике. Хорошая, между прочим, была больница, в основном потому, что располагалась возле небольшой рощи. В кронах деревьев с утра до вечера стоял птичий гомон. Я приходил сюда с мучительной головной болью, усаживался на скамейку… Сначала казалось, что птицы, особенно воробьи, поют, щебечут, чирикают, вообще галдят невыносимо громко, так громко, что голова сейчас лопнет. Но нет, чем больше голова наполнялась этим щебетом, тем слабее становилась боль, она смягчалась, отходила. И в какую-то минуту я вдруг замечал, что боли нет совсем, что голове, наполненной птичьей музыкой, так легко и приятно…

Гораздо хуже чувствовал я себя в палате. Там было нас пятеро. Один мальчик, звали его Игорь Савчук, был моим ровесником; мы, кстати, потом с ним очень подружились. Трое других – старшеклассники, великовозрастные оболтусы из числа тех, от кого учителя мечтают поскорее избавиться. Эта троица не давала нам с Игорем покоя ни днем, ни ночью. В палате происходило то, что в армии называют «дедовщиной». Утром мы стелили их постели. Когда они умывались, мы стояли возле них и подавали полотенца. Мы тасовали колоду, когда они играли в карты. Мы постоянно были в страхе и напряжении, но пожаловаться боялись. Однажды Игорь посмел не выполнить какой-то приказ – его избили. А у Игоря были больные почки. Тут уже я не выдержал и пошел к нашей медсестре Свете. Она с самого начал была приветлива и внимательна, я решил, что ей можно довериться.

– Чего ж вы молчали? – огорчилась Света. – Паршивцы, они и врачей задергали! Ну, ладно, я их полечу… Не бойся, вас больше не тронут!

Два раза в день Света всем нам делала уколы. Тоненькой иглой, очень умело, без всякой боли. На другое же утро, придя в палату, она, не скрываясь, вставила в шприц самую толстую иглу, какой берут кровь из вены, и подошла к одному из оболтусов.

– Ну-ка, давай задницу…

И тут же раздалось хриплое: «Э-э-у-у!»

Теперь я думаю, что сработала не только игла. Ведь при уколах можно выбрать местечко, где боль будет довольно сильной.

«Лечение» оказалось очень правильным. Оболтусы что-то поняли и оставили нас с Игорем в покое.

* * *Вот так спасла нас когда-то медсестра Света. И вот как удивительно встретились мы снова через пять лет – ведь она была Зоиной родственницей и мамой той самой девочки, с которой Зоя решила меня познакомить!

Мы болтали и вспоминали, и смеялись – а музыки, которая вела нас сюда от калитки, уже давно не было слышно. И вдруг, обернувшись, я увидел, что позади, прислонясь к косяку двери, стоит худенькая невысокая девочка.

– Элла, ты что прячешься? Иди, знакомься, – сказала Зоя.

Она неторопливо подошла и пожала мне руку, застенчиво глядя в сторону. Я оказался смелее, я даже разглядел, какие у нее глаза. Карие… Мне и глаза понравились, и короткие черные волосы, и худенькая, гибкая фигурка. И стеснительность ее понравилась тоже – видно, мне по душе такие вот скромные девчонки… Словом, может быть, потому, что я заранее готовился именно к «романтической» встрече, я почувствовал себя… Ну, можно сказать, что влюбленным с первого взгляда. А немного погодя, когда Зоя упросила Эллу снова сесть за пианино, я уже глаз не мог отвести от ее рук.

Играла она – так мне тогда казалось – как-то удивительно мягко, нежно, легко, будто чуть прикасаясь к клавишам, будто только поглаживая их. И звуки музыки – а играла она «Лунную сонату» – тоже были какие-то особые, льющиеся. Действительно, как лунный свет… Прежде я никогда не чувствовал, какая это волшебная соната.

«Эх, почему же я бросил играть, почему?» – думал я, с восторгом и завистью глядя на ее руки…

* * *Было это так давно – я только-только стал первоклассником. Однажды мама прибежала домой с новостью: в музыкальной школе на Юбилейной, совсем недалеко – у магазина «Весна» рядом с библиотекой, идет набор. Словом, почему бы мне не попробовать туда поступить? Меня это предложение нисколько не порадовало, но мама настаивала.

В небольшом коридорчике было тесно и душно, вперемешку топтались родители и дети, ожидавшие вызова. Больше всего меня поразила тишина. Здесь иногда шептались, но совершенно беззвучно. Время от времени открывались двери в одну из комнат, кто-то выходил, раздавался голос: «Следующий, пожалуйста»… Внезапно мама подтолкнула меня к дверям, а сама осталась в коридоре. Меня усадили на табуретку, дали в руки карандаш, и невысокая кудрявая дама, усевшись напротив, сказала:

– Я выбью карандашом дробь, а ты повторишь. Хорошо?

Я кивнул головой и поболтал своими скрещенными, недостающими до пола ногами.

«Тук, тук-тук – тук…» Первую серию звуков я повторил без труда, как и вторую, третья показалась мне длинной и нудной, но я и ее отстукал. Тут кудрявая тетя сказала:

– Ага… Ну, а вот эту?

То, что она отстукала, было еще длиннее, но поинтереснее, мне слышалась какая-то мелодия. Я ее повторил…

Кудрявая заулыбалась. Она обернулась – в углу, сидела, оказывается, еще одна тетка и что-то записывала.

– Молодец, – сказала она. – Тебя как звать? Валера? Молодец, Валера! Заниматься будешь? Позови-ка маму…

Маме было объявлено, что у меня – абсолютный слух, что в школу я принят, что через несколько дней начинаются занятия.

– Инструмент у вас есть? – спросили у мамы.

Какой там инструмент! Даже те десять рублей в месяц, которые предстояло платить за школу, были для нашей семьи проблемой. Но с этим все же справились. А пользоваться пианино мне разрешили соседи по дому. Их дочка Лена занималась музыкой уже несколько лет – она была старше меня года на три, – и я с ее помощью два раза в неделю разучивал свои гаммы и экзерсисы. Иногда к нам подсаживалась Ленина мама, профессиональный музыкант, и что-нибудь играла. Для своего и нашего удовольствия. Так начались мои путешествия в удивительный мир музыки. И я полюбил этот мир, полюбил сразу.

Уступив место маме, Лена становилась за ее спиной и клала руки ей на плечи. Прикрыв глаза, сдвинув брови, она поводила головой в ритм мелодии, иногда чуть слышно подпевала. А я слушал и наслаждался. Что бы ни играла Ленина мама – бетховенские сонаты, шопеновские мазурки и полонезы – я всем наслаждался! И тем, как она играет, тоже. Широкий сноп света из окна падал сбоку на клавиатуру и освещал длинные, быстрые пальцы пианистки. Вторя музыке, двигались по клавишам тени. Все это вместе – звуки музыки, пальцы, свет и тени на клавишах – было волшебством.

Учился я – может быть, благодаря этой музыкальной семье – с удовольствием, старательно, получал пятерки, меня хвалили. Но, к сожалению, недолго. Около года. А потом отец Лены, офицер, вышел на пенсию и решил перебраться в Москву. Я остался и без фортепьяно, и без своих друзей-покровителей, заскучал, растерялся и вскоре забросил музыку. Впрочем, через четыре года родители уговорили меня вернуться в музыкальную школу. Но, как ни странно, мне теперь с большим трудом давалось то, что раньше не требовало почти никаких усилий. Меня это раздражало, занятия музыкой перестали быть праздником, и я снова покинул школу. На этот раз навсегда.

К счастью, влечение к музыке осталось. Современные мелодии, современные исполнители, знаменитые рок-группы взяли меня в плен. О своей неудавшейся «музыкальной карьере» я и не вспоминал. Стоя у пианино и слушая, как играет Элла, вспомнил в первый раз.

* * *Я шел домой возбуженный, счастливый, уже мечтая о будущих встречах с Эллой. Конечно, с Зоиной помощью. Хоть и говорила мне на прощанье Света: «Заходи, Валера», – я не был к этому готов. Вот вместе с Зоей… Я надеялся, что до ее отъезда мы еще побываем вместе в этом уютном маленьком домике. А там, глядишь…

* * *Но получилось все иначе.

На другой день, вернувшись из школы, я нашел Зою, лежащей на кровати в спальне родителей. Дома никого не было, мама и отец работали с утра. Зое, очевидно, стало плохо без них. Она дышала тяжело, со свистом, грудь ее медленно, тяжело опускалась и поднималась, как у отца во время приступов… Да у нее и был астматический приступ! Тут я вспомнил, что Зоя говорила как-то с отцом об этой проклятой астме. Но оказалось, что у нее и сердце больное. Сейчас она лежала, прижимая руку к груди слева. Лицо ее казалось почти таким же бледным, как подушка.

– «Скорую…» – выдохнула Зоя. Я кинулся к телефону.

«Скорая» не приезжала бесконечно долго. А Зоя дышала все тяжелее, все терла, терла рукой под грудью слева. И меня охватил страх: а вдруг она сейчас умрет…

Может, Зоя почувствовала это, а, может, ее доброта была больше и сильнее страха за себя, только она вдруг спросила:

– Ты записал… Эллин… телефон? Позвони ей… Непременно… Хорошая девочка…

* * *Зоя пролежала в больнице несколько дней, а как только оправилась немного, уехала в свой Самарканд.

Элле я так и не позвонил. Все откладывал, не решался. Не стало рядом Зои, на которую надеялся, вот и струсил.

Впрочем, так ли редко мы совершаем поступки, о которых потом, через годы, жалеем? Если я напрягу память, то в этом перечне будет не только Элла…

* * *А с Зоей я встретился через несколько лет, когда перед самым отъездом в Америку мы с мамой приехали в Самарканд на могилы дедушки Ханана и бабушки Абигай. Попрощаться.

Конечно же, мы побывали у Кокнариевых.

Пришли рано утром, нас никто не встретил. Дверь в их квартиру, кажется, просто была открыта.

В зале на кровати сидела старая женщина и расчесывала длинные седые волосы.

– Заходите, заходите, – сказала она, улыбаясь, как только мы подошли к дверям. Да, она улыбалась и смотрела прямо на нас очень ясными глазами, хотя мы знали, что она слепая, совсем слепая.

– Опа, это я, Эстер, – сказала мама.

– Мы ждали вас! И Валера с тобой? Я же слышала шаги… Садитесь, садитесь! Вера, гости пришли, ты где? – и все это так весело, бодро, с такой добротой!

Вбежала Вера, Зоина сестра, высокая, красивая, тоже веселая, почти сразу пришла и Зоя с какими-то покупками, начались объятия, расспросы. Потом мы долго чаевничали, разговаривали – больше всего о нас, конечно, о нашем отъезде. Мне в этом доме было так приятно, так легко дышалось – ветерок поддувал со двора в открытую дверь, он тоже казался каким-то особенно ласковым и добрым. Теперь даже неловко было вспоминать, какой беспросветной я представлял себе Зоину жизнь, жизнь ее сестры и матери. А на самом деле – как им хорошо втроем!

Я понял это внезапно, я все это увидел так, будто у меня появились новые глаза. Вероятно, это и называется – новый взгляд на жизнь. Вот как бывает, думал я удивленно, когда мы с мамой шли от Кокнариевых. Со стороны кажется – человек несчастен, все у него плохо. Но это пока не узнаешь чего-то другого… И вот теперь я это узнал.

Уже в Америке пришла к нам весть, что вскоре после нашей встречи умерла Зоина мама. А вслед за ней ушла и Зоя. Было ей всего сорок два.

Глава 61. Уроки иврита

– Алеф, бэт, вэт, гиммель…

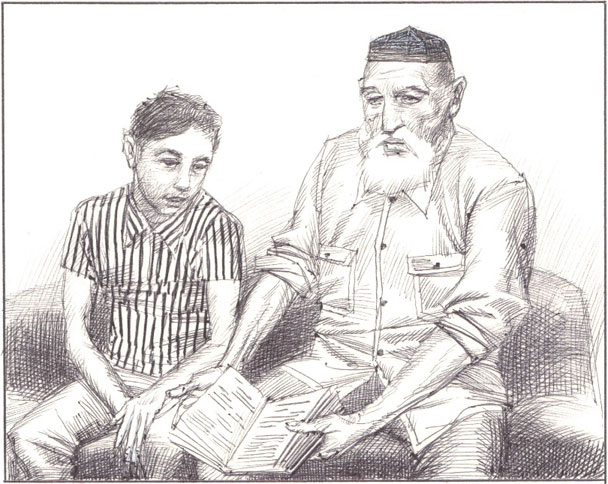

Мы с дедом сидим за накрытым столом. Вкусно пахнет чакомаки, и дед так аппетитно чавкает, склонившись над своей косой, что рот у меня то и дело наполняется слюной и буквы мудреной еврейской азбуки я произношу довольно невнятно. Придумал же дед – он завтракает, а я сижу и мучаюсь! Я, видите ли, успею поесть потом, а ему – на работу. Не хватает у него времени, так нечего было и начинать все это! Впрочем, я сам виноват.

– Алеф, бэт, вэт, гиммель…

– Что-что? Не слышу! Повтори!

Дед оттопыривет пальцами ухо и склоняется в мою сторону, всем своим видом показывая, что произношу я буквы слишком тихо и, к тому же, неправильно, без должного почтения к «святому языку». Именно так дед всегда называет иврит.

– Гиммель! – ору я во весь голос. Мол, не слышишь – так на вот тебе!

* * *Как же это все-таки случилось? Почему я согласился брать уроки языка, который совершенно не интересовал меня? И даже не языка, а только чтения: дед и сам не знал иврит, он знал грамоту и читал, не понимая смысла. Впрочем, я думаю, что в те годы в Ташкенте да и вообще в Средней Азии евреев, действительно владевших ивритом, можно было пересчитать по пальцам. Даже таких грамотеев, как дед, было, вероятно, не слишком-то много. Неудивительно, что дед вполне довольствовался своими знаниями. И если его упрекали, что он не понимает содержания молитв, отвечал убежденно: «Не понимать надо, а чувствовать!»

Мы с Юркой немало над этим смеялись – и вот, поди же ты, настал день, когда оба стали учиться именно таким же образом.

Сначала – Юрка. Ему пошел тринадцатый год и, к великому моему удивлению, однажды я услышал, что братишка мой готовится к бар-мицве и поэтому изучает с учителем иврит.

Что такое бар-мицва я, конечно, знал: все-таки я рос среди еврейских родственников. Знал, что когда еврейскому мальчику исполняется тринадцать лет, он становится как бы взрослым юношей, совершеннолетним, обязан выполнять еврейские законы, заповеди. «Бар-мицва» – это и означает «сын заповеди». Впрочем, тогда мы полагали, что бар-мицва – это название праздника, церемонии. Да и сейчас многие так думают.

Узнав, что Юрка готовится к этому торжественному событию, я ужасно потешался. В его жопе детство играет (такая у нас была сочная поговорочка по поводу чрезмерной ребячливости), а его объявят мужчиной! Смех да и только! Этот непоседа и озорник занимается с учителем? Часами сидит с ним один на один и спокойно учится? Не может такого быть! Да он и в классе на уроках все время что-нибудь вытворяет. А уж дома ни один учитель его не выдержит, сбежит.

Приехав осенью в Ташкент на каникулы, я сразу же кинулся к Юрке… Он бы, конечно, первым встретил меня в дедовом дворе, но, к великому моему горю, Юрка здесь уже не жил. Ранней весной случился в их квартире пожар. Начался он на рассвете, когда все еще спали. На беду дядя Миша был в это время в отъезде, Валя с детьми чудом спаслись. В Ташкенте пожарные не отличались ни быстротой, ни сноровкой. Пока они приехали да пока сумели подключить воду, квартира уже пылала, почти все вещи сгорели. Пришлось погорельцам искать себе другое жилье.

Теперь летом во время каникул мы уже не проводили вместе все дни с утра до ночи. Случалось, что не виделись и по нескольку дней. И все же лето прошло у нас неплохо, Юрка, как и прежде, был неистощим на выдумки и лихие выходки.

Однако на этот раз меня ожидал сюрприз. Когда я пришел, Юрка как раз сидел за столом и занимался. Перед ним лежал раскрытый молитвенник, рядом я увидел аккуратно смотанный тфилин. Все это было поразительно! Но необычнее всего была серьезность, с которой Юрка относился к предстоящему обряду. Надо было видеть, с какой гордостью демонстрировал он мне свои успехи!

Что ж, читал Юрка вполне сносно, насколько я мог судить. Но хвалить друг друга за успехи в науках, за прилежание – ну уж нет, это было не в наших правилах! Я тут же начал острить по поводу Юркиных на глазах растущих мужских достоинств, я спрашивал, сидит ли его учитель за столом или под столом и кто кого бьет палкой. Насчет играющего кое-где детства тоже сказать не забыл.

Это была обычная наша манера подшучивать друг над другом. Юрка мог разозлиться, мог кинуться в драку – такое бывало нередко. Но сегодня передо мной сидел другой Юрка. Он не вскочил, не заорал. Не кинул в меня молитвенником или еще чем-нибудь. Он поглядел на меня так, будто я был маленький, а он – взрослый, презрительно улыбнулся и дернул плечом:

– Тебе просто завидно, что твою бар-мицву не отмечали.

Не помню, что я ответил, но я почувствовал, что потерпел поражение.

Действительно, мою бар-мицву не отмечали и вообще не считали мое тринадцатилетие особым событием.

Среди всех родственников наша семья была, пожалуй, самой далекой от еврейства, ассимилированной. Узбекской? Нет, скорее русской. И неудивительно. Ведь жили мы в Чирчике, городе многонациональном и в значительной степени обрусевшем. Мама готовила трефное, а не кошерное, мы ели сало, мешали чайную посуду с обеденной. Суббота была у нас в доме обычным днем, еврейских праздников мы не справляли. А уж дружил-то я и с русскими мальчишками, и с узбеками, и с татарами, и с таджиками. Один лишь Юрка был мне не только другом, но и родней по крови. Словом, если я иногда чувствовал себя евреем, то лишь потому, что мне время от времени напоминали об этом. Притом, довольно грубо, болезненно, о чем я уже рассказывал.

Когда я подрос, стал я чувствительнее не только к оскорбительным прозвищам, но и к кое-каким мелочам.

Сижу как-то в гостях у Эдема с Рустиком – и вдруг их мама обращается к ним на татарском языке. При мне. Что-то, значит, хочет сказать по секрету. Это и невежливо, и подчеркивает, к тому же, что у меня другая национальность. Обидно. Впрочем, я тут же вспоминаю: ведь и мои родственники иногда поступают так же, секретничают со мной на нашем языке.