Всё Начинается с Детства

Бабушка не переставая стонала, просила: «Развяжи, развяжи». А я повторял: «потерпи, еще немного осталось», – и с ужасом поглядывал на часы: какое там немного! Минутная стрелка вообще будто перестала двигаться, остановилась.

Я старался отвлечься, оглядывался по сторонам.

В доме со скудной обстановкой беспорядок как-то особенно заметен. Стол, с которого не убраны грязные тарелки или заскорузлый, закоптившийся кухонный котел… Отодвинутый, криво стоящий стул… Мусор на полу… Разбросанные вещи… Любая мелочь подчеркивает заброшенность. Вот такой заброшенной, нежилой казалась мне теперь и бабушкина комната, прежде такая уютная. С тех пор как она слегла, некому уже было следить за домом. Единственным местом, где царил порядок, оставалась бабушкина кровать, так сказать, доступная для нее территория. Подушки взбиты, одеяло аккуратно расправлено. Рядом на стуле ровной стопочкой сложены полотенчики и тряпочки. И у телефона, стоящего тут же, шнур от трубки выпрямлен, разложен ровно, хотя почти в любом доме он закручен и запутан.

Бабушка замолкла, прикрыла глаза. Неужели уснула? Хорошо бы…

Но какой у нее измученный вид! Темный платок натянут почти до бровей, веки набрякли, губы пересохли. Она их облизывает языком…

– Пить. Валерьик, дай попить!

Я вскакиваю. Термос – вот он, рядом. Наливаю горячий чай. Бабушка пьет только горячее, все из-за той же панической боязни простуды. Она и одета в такую жару в теплое платье, а поверх еще и шерстяная кофта. И теплые носки. И валенки стоят рядом с кроватью. Хотя зачем теперь ей валенки? Только разве до туалета дойти… И как она только терпит такую жару? Я в своей летней одежде и то сижу весь потный.

– О-ох, Вале-е-рьик! Развяжи-и, не могу! Джони бивещь! Развяжи! Зачем это, зачем? Лучше уйти…

Бабушка смотрит куда-то вверх, в потолок – может быть, сквозь потолок, на того, к кому сейчас обращается, кому изливает свою душу. И бормочет, бормочет что-то. Говорит она, как всегда, на бухарско-еврейском. А я, хоть и не говорю, но бабушку понимаю. Каким-то мне самому непонятным образом до меня доходит и то, что бабушка вопрошает Бога, зачем Он посылает ей эти муки, и то, что в ее речь вплетаются по-восточному тонкие, полные библейской мудрости и трагизма обороты.

От кого и как восприняла бабушка образную речь наших дедов и прадедов? Не знаю. Я не мог бы, конечно, перевести ее дословно, но вслушивался с волнением. В эти минуты я впервые почувствовал – может быть, и смутно, но все же почувствовал, – как трагична старость.

Бабушкин голос прервался, она снова застонала – хрипло, протяжно. Из-под опущенных век полились слезы, покатились по впалым щекам. Я наклонился над ней, закричал:

– Потерпите! Совсем немного осталось!

Я кричал очень громко, потому что на правое ухо бабушка совсем оглохла да и левым уже слышала плохо. Но, может быть, я кричал и потому, что мне тоже было очень плохо и хотелось хоть что-нибудь сделать. Хоть что-то.

Бабушка чуть-чуть приоткрыла глаза, такие мутные, страдальческие. Губы шевельнулись. По их движению я понял: «Джони бивещь… развяжи».

Я поглядел на часы… Сколько?.. Еще двадцать минут? Ну, уж нет! Все!

Стиснув зубы, я откинул одеяло и начал разматывать бабушкины ноги.

Глава 57. Звезда Давида

– Так… Сегодня, значит, повторим, что изучали позавчера…

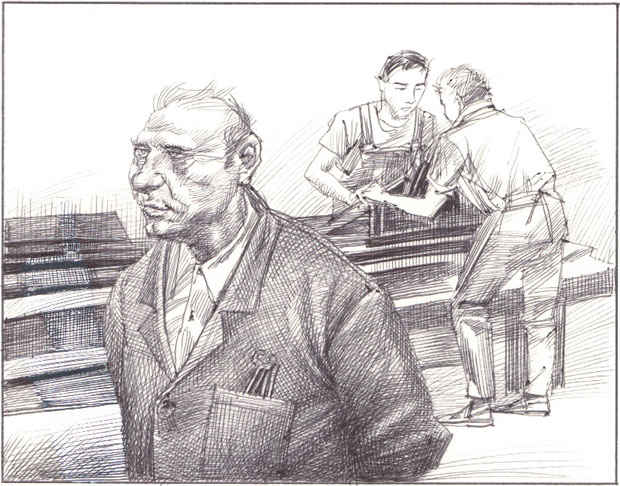

Георгий Георгиевич, шаркая, расхаживает между рядами парт. Левую руку, сжатую в кулак, он часто подносит ко рту и покашливает. Не от простуды, привычка у него такая. В правой руке указка, он ею помахивает, постукивает по полу. О, нет, не так, как Гэ Вэ! Георгий Георгиевич, наш учитель автодела, добродушнейший, милейший человек. Немножко, правда, смешной. Он невысокий и пузатый, у него светлые, седоватые волосы, плешь на темени, вздернутый славянский нос а под глазами – набрякшие синеватые мешочки. Почему – нам хорошо известно. Георгий Георгиевич выпивает. Регулярно выпивает и даже не скрывает это от нас, старшеклассников. По его словам, он не выпивает, а «принимает» для профилактики. От простуды и других болезней. То есть это не баловство, а необходимость. Чтобы сберечь здоровье.

Об этой «профилактике» нам докладывает запах, распространяемый Георгием Георгиевичем. Наш учитель каждый свой день начинает одинаково, со ста граммов. А урок автодела, сдвоенный, у нас именно с утра, дважды в неделю. Профиль такой у нашей школы, специализация. В старших классах мы усиленно учимся автоделу и заодно вдыхаем густой алкогольный аромат. К нему примешиваются еще какие-то запахи, то ли селедки, то ли прокисших соленых огурцов… Зато наш учитель всегда бодренький, веселенький, хотя и не слишком хорошо помнит, что именно проходили мы на предыдущем уроке.

– Кто вспомнит, что мы изучали позавчера? – вопрошает Георгий Георгиевич. Якобы с педагогической целью.

Ну, не можем же мы все сказать, что не помним! Да и к чему нам издеваться над таким добрым учителем?

Кстати, несмотря на некоторую забывчивость, дело свое он знал великолепно. А как выглядел автокласс, его гордость, предмет его неустанных забот! По стенам на стеллажах в образцовом порядке разложены были двигатели, приборы, запчасти, инструменты, все, что может понадобиться при сборке или ремонте машины. Все было вычищено, сверкало, как на витрине магазина. Каждый винтик лежал на своем месте, рядом со своей гаечкой. И такой же аккуратности, такого же внимания Георгий Георгиевич требовал от нас, какую бы часть машины мы ни изучали. Делали мы это не по чертежам и моделям, – мы копались в «кишочках» машины собственными руками. При этом «главный хирург» всегда был рядом с практикантами и замечал любую мелочь, любое упущение.

– Кто забыл подшипник? Ты? Эх-х, растяпа! Да не сюда, не в коленчатый вал, где у тебя голова? В ротор это идет, в ротор!

И так без конца… Но злиться наш добрый учитель не умел, не получалось у него. Мы, конечно, пользовались его добродушием, но в меру. Шум на уроках был в основном деловым. Шумели и спорили изобретатели, конструкторы, шоферы-испытатели. Конечно, автодело и само по себе притягательно для мальчишек, так что со школой нам повезло. Но еще больше повезло с Георгием Георгиевичем: у него был и педагогический талант, и богатое воображение. Он сумел взрастить в нас понимание того, что механик-водитель это не просто обладатель технических знаний и навыков. Это человек, занимающийся ответственным, опасным и даже романтическим делом. Человек, у которого постоянно в работе и руки, и голова, и душа. Человек, от которого зависит жизнь многих и многих других. Сколько танковых сражений происходило на наших занятиях! Сколько случалось автокатастрф!

Даже заядлые «сачки» не пропускали уроков Георгия Георгиевича. У многих из нас появились мопеды, самокаты с моторчиками, и если эта техника нуждалась в ремонте, мы всегда могли рассчитывать на помощь нашего учителя. Словом, он считался «своим парнем». Мы его уважали и чуть-чуть подсмеивались, подтрунивали над его пристрастием к «профилактике». Он, вероятно, понимал это, но верил, добрая душа, что никто из ребят не заложит его. Доверие это было так велико, что когда кто-нибудь в классе кашлял или чихал, Георгий Георгиевич наставительно говорил:

– Это потому, что не делаете профилактики! Вот подрастете, тогда обязательно… – И он пальцами отмерял в воздухе рекомендуемую дозу.

Уж не знаю, последовал ли потом кто-нибудь из учеников этой профилактической теории, только могу засвидетельствовать: наш любимый учитель ни разу не болел, даже не помню, чтобы чихнул. Вообще был человек закаленный, в самые сильные морозы ходил в прохудившемся демисезонном пальтишке нараспашку.

* * *Особо долгожданным событием были для нас дни практики. Долгожданным – потому что каждый класс занимался автовождением всего раза два в четверть.

Примерно в получасе езды от школы находилось поле, большое и пыльное, где мы обучались этому искусству. Приезжали туда на учебном грузовике, который ожидал нас возле школы перед началом занятий. Георгий Георгиевич вел грузовик самолично. На поле мы с шумом выгружались из кузова, а Георгий Георгиевич, обойдя машину, покряхтывая усаживался на пассажирское сидение и громко захлопывал дверцу. Пока происходил этот ритуал, мы – кто со страхом, кто со сладостным холодком в душе – ждали: кого он вызовет первым.

– Локшев, залазь! – и Гергий Георгиевич ставил карандашом птичку в потрепанном, как его пальтишко, журнале.

Грузовик дергался, отъезжал и начинал кружиться по полю. А мы, сбившись в кучу, комментировали качество вождения и нервничали, ожидая своей очереди. Нас обдавало гарью бензина и пылью – в сухие месяцы она густыми клубами валила за машиной. Но нам это было безразлично, мы только поматывали головами и, не спуская глаз с машины, обсуждали каждый Сашкин промах. А у Локшева их было достаточно.

– Гляди, как виляет. Места мало, что ли?

– «Широка страна моя родная»… Сейчас столб где-нибудь найдет!

Все хохотали, и я вместе со всеми. Но смех мой был фальшивым. Если кто и был способен найти столб в открытом поле и врезаться в него, так это я.

Наш грузовик, как и все отечественные, имел педаль сцепления, к тому же двойную. Собираясь поменять скорость, ты должен был для начала выжать эту педаль. Выжать, как учил нас Георгий Георгиевич, без промедления, плавно и до конца, иначе мотор заглохнет. Именно эта чертова педаль причиняла мне невероятные муки. Не мне одному, конечно, но надо мной она просто издевалась. Она не желала выжиматься без промедления и тем более плавно. Мне редко удавалось понять, дошла ли она до упора и в каком ритме ее отпускать. Казалось, единственное ее желание – добиться, чтобы мотор заглох. И она этого добивалась достаточно часто.

– Осторожно! Не рви… – лицо Георгия Георгиевича постепенно краснеет. Он тоже нервничает. В сотый раз за день!

Мотор рычит. До перехода на скорость повыше я еду на максимальных оборотах. «Так… Сбрасываю педаль газа… Теперь сцепление… Переключаюсь на нейтралку…» Господи, кто же это выдумал двойное сцепление, поглядеть бы на него! Выжать – нейтралка – сбросить – снова выжать – и уж теперь только можно переключиться на скорость повыше. «Выжимаю… Ой!»

Я опять не успел. Мотор заглох! Я весь взмок. Опять завожу машину – и все начинается сначала.

– Рвешь, рвешь! – почти стонет Георгий Георгиевич. Выглядит он не лучше, чем я. – Не торопись. Погляди, какие кренделя выписываешь!

«Погляди»… Будто я сам не знаю! Будто не слышу, хоть мотор и рычит, как там хохочут и улюлюкают мальчишки! А пытка продолжается. Машина то глохнет, то движется рывками. Но вот, наконец, мне удается без позорного срыва перейти на третью, а затем и на четвертую скорость. «Гр-рр, гр-ррр» – уже менее напряженно рычит мотор. Вцепившись в баранку, я выжимаю педаль газа, теперь уже с удовольствием. У-ух, как подкидывает на кочках! У меня талант, я будто специально их выбираю.

– Куда разогнался! Сейчас выскочим оба! – кричит Георгий Георгиевич. Он подпрыгивает, как и я, но пока терпит, не жмет на свою инструкторскую педаль тормоза. Душа-человек, понимает нас, ребят!

Э-эх-х, свобода!.. Длинный хвост пыли, завихряясь, расширяясь, застилает чуть ли не все поле за машиной. Вперед, вперед, вперед! «Какой русский не любит быстрой езды…» Кто это написал? Гоголь? А если я не русский?.. И при чем тут вообще русский – не русский? Э-эх-х!

Жужжит мотор, громко скрипят – аж мне в кабине слышно – борта старенького кузова, темно-зеленые когда-то, а теперь выгоревшие, поцарапанные, выщербленные. Но мы любим свою дряхлую лошадку, даже этот шум и тряску любим. Разве же это – настоящая езда, если без шума и без подбрасываний катишь по гладкой мостовой? Ничего и не ощущаешь, будто на месте стоишь. А вот в грузовике, особенно в кузове, на скамейке, установленной вдоль длинного борта, – хоть и держишься за перекладину, будто рок танцуешь или латинский какой-нибудь танец. Качаешься, извиваешься, все мышцы твои подергиваются в ритме тряски, голова мотается, вот-вот слетит и покатится куда-то кубарем…

Э-эх, красота!…

– Стоп! Приехали! – командует Георгий Георгиевич. Я так разошелся, что и не заметил, как он нажал на свой тормоз.

* * *Автодело было нашим любимым предметом, дававшим к тому же ценные профессиональные навыки. Но имелись и другие уроки труда. Каждый четверг мы целиком проводили в одноэтажном здании, стоявшем в школьном дворе. И это был для нашего 9 «А» благословенный разгрузочный день. Ни съездов партии, ни великих писателей, ни заковыристой алгебры! После двух прекрасных часов, проведенных с Георгием Георгиевичем, пересекаем коридор – и вот тебе мастерская, где мы еще два часа учимся работать с металлом. В этом же здании находился и класс, где наши девочки изучали благородное искусство вышивки (к вождению машины их не допускали, что нам тогда казалось вполне естественным). Была здесь и деревообделочная мастерская. В ней мы работали в прошлом году. Проходя мимо двери, за которой так приятно пахло стружкой и опилками, мы грустно вздыхали.

В отличие от металлообработки, возня с деревом была интересной и осмысленной. Я, например, с наслаждением осваивал фрезерный станок. До сих пор вижу, как крутится зажатый с двух сторон брусок, а ты, поворачивая то одно, то другое колесико, впиваешься в дерево стамеской. То поверху, то поглубже… То прибавляешь, то уменьшаешь скорость… Вьется ленточкой стружка, брусок меняет свои очертания, приобретает ту форму, которую ты хочешь ему придать. И вот уже он превращается в набалдашник для трости с красивой резьбой или в пузатенький столбик балюстрады для лестничных перил… Да что бы ни делал, все равно получаешь огромное удовольствие! Творческое, со счастливым сознанием: ты становишься мастеровым человеком и на этом станке ой-ёй-ёй что можешь научиться вытачивать!

Увы, ничего похожего не происходило, когда мы начали работать с металлом. Честно говоря, мы так и не поняли, чему нас здесь учат и для чего.

«Учитель по железкам» – за глаза мы только так и называли Михаила Петровича, приземистого и молчаливого человека, – в начале урока давал задание. Голос у него был до того серьезный, даже торжественный, будто сейчас мы будем осуществлять проект, от которого зависит судьба человечества.

– Спилите этот угол под сорок пять градусов, а этот – под шестьдесят. Далее просверлите три отверстия, диаметром в один сантиметр каждое. Вот здесь, здесь и здесь, – он тыкал мелом в некое подобие чертежа, сделанного им на небольшой передвижной доске.

То ли мел был плохой, то ли доска, только чертежа этого почти не было видно. И когда учитель поворачивался к доске, нам казалось, что тычет он не по ней, а сквозь нее…

– Всем понятно? – вопрошал «учитель по железкам». Брови его сходились, лицо напрягалось. Ну, прямо ракету межпланетную начнем сейчас строить. А чего там было понимать?

Дав задание, «учитель по железкам» исчезал и появлялся в мастерской на считанные минуты. Никакого желания наблюдать, как мы осуществляем «проект», у него, очевидно, не было. А мы оставались одни и начинали спиливать, спиливать, спиливать, обрубать… Работали мы вручную, на тисках, обрабатывая напильником или зубилом то куски небольших труб, то какие-то болванки, то металлические пластины. Зачем – «учитель по железкам» не сообщал. Какие-то станки в мастерской стояли, но подпускали нас только к сверлильному да и то под присмотром.

В жизни своей не встречал я человека, более равнодушного к детям, чем этот учитель. Когда Сергею Белунину упала на ногу тяжелая болванка, на его крик (а заорал Сергей благим матом) прибежал Михаил Петрович. И пока Сергей, скорчившись, сдирал ботинок, Михаил Петрович поднял железяку и внимательно ее осмотрел, будто это она пострадала при столкновении с белунинской ногой.

– Мало срезал, угол не тот… Я же объяснял, сорок пять градусов надо!

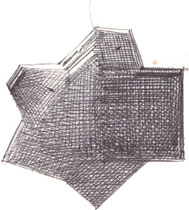

* * *В мастерской двумя рядами стояли длинные столы с натянутой посередине разделительной сеткой, чтобы работать можно было по обеим сторонам стола. На каждом рабочем месте стояли тиски. В тот день в тисках были зажаты довольно толстые – сантиметра в три-четыре – прямоугольные пластины. Задание мы получили такое: сверху и снизу сделать что-то вроде пирамидки, правый и левый края закруглить, а в середине просверлить две дыры. Для чего нужна такая штуковина, до сих пор не знаю, хотя вид ее запомнил на всю жизнь. Закрою глаза и вижу. Почему – об этом сейчас и пойдет речь.

Я обрабатывал верхний угол. Торопился, пилил изо всех сил: ребята покрепче, вроде Белунина, уже и нижний угол выпилили, вот-вот начнут закруглять края. Тут громко хлопнула дверь, и в мастерскую вошел нежданный гость – директор школы Борис Александрович.

– Ну, орлы, как трудовые успехи? – спросил он своим особенным «директорским» голосом.

В отличие от Антона Павловича Чехова, который полагал, что в человеке все должно быть прекрасно, наш Борис Александрович считал, что в человеке, если он директор, все должно быть начальственно, строго и жестко. До того, как прийти в школу, Борис Александрович чему-то там обучал солдат и привык муштровать. К тому же он преподавал у нас обществоведение, значит, как он думал, являлся глашатаем советской идеологии в школе. Словом, должен иметь высокий авторитет.

Совсем недавно авторитет нашего директора был подорван, грубо и зримо. Об этом свидетельствовал большой багрово-синий фингал под его левым глазом. Сделали это – проще говоря, набили директору морду – десятиклассники и их друзья.

Дня три тому назад поздним вечером к школе подъехала компания на мотоциклах. Ребята думали, что школа уже пуста и решили покататься на просторном дворе. Мотоциклы кружили по двору, рыча и газуя, парни орали и хохотали. И тут во двор вышел директор…

Как он себя повел, в каких выражениях попросил ребят немедленно убираться, можно не объяснять. Десятиклассники оскорбились. К тому же они давно мечтали рассчитаться с директором за все обиды. Сколько ребят участвовало в расплате, я точно не знаю, но двое десятиклассников врезали директору первыми. Их исключили из школы на другой же день.

Исключить-то исключили, но вся школа с восторгом обсуждала, как здорово проучили директора и с восторгом взирала на фингал. Мы злорадно замечали, что наш высокий руководитель стал чуток повежливее, пообходительнее, говоря современным языком, старается быть демократичнее.

И вот теперь он шагнул в мастерскую, изображая на лице приветливую улыбку, которая выглядела совершенно неестественно в сочетании с фингалом и командирским голосом. Вслед за директором в мастерскую торопливо вбежал «учитель по железкам».

– Ну-с, что мы тут пилим? – спросил Б. А. Он остановился возле Вовки Ефимчука и стал вглядываться в деталь. Она торчала в тисках, выпирая углами во все стороны (Вовка еще не закруглил боков).

– Это что же такое? – шутливо воскликнул Б. А., продолжая играть в демократа. – Вот тебе и на! Ты какую звезду выпиливаешь? Израильскую, что ли? – тут директор хохотнул и оглядел всех нас, как бы приглашая повеселиться вместе. «Учитель по железкам» присоединился к нему, хотя смеялся Б. А. над его же заданием.

Когда Б. А. вошел, визг напильников стал еще сильнее. Класс показывал директору свое трудолюбие. Но, услышав шутку, многие повернулись в сторону Ефимчука. Тот вытащил из тисков уродливую пластину, и директор теперь вертел ее в руках, со смехом повторяя:

– Ну, прямо израильская звезда!

А у меня что-то оборвалось внутри.

Когда бы ни произносилось слово «Израиль», – по телевидению, по радио, в газетах, на митингах и собраниях, это звучало либо злобно, либо с насмешкой. Совсем не так, как произносились названия других стран – скажем, Венгрия, Югославия, Египет… То были страны, а Израиль… Израиль был символом всего плохого. Израиль был захватчиком, агрессором, подстрекателем. Что явствовало уже из самого названия!

Если в какой-то стране происходило что-то нежелательное, если она занимала, с точки зрения советского руководства, неправильную позицию или даже совершала преступления, – винили в этом не всю страну, а тех, кто ее возглавлял. В Чили, в ЮАР – там злодействовала верхушка, а народ был жертвой, народ был ни в чем не повинен. Но не в Израиле! В Израиле народа не существовало. Он тоже был «израиль». Вся страна целиком проповедовала экстремизм, насилие, мечтала завоевать мир.

Словом, там жили евреи. И они – все поголовно, – были отвратительны. К тому же и смешны.

Вот это и было самое обидное.

Шум напильников смолк. Класс хохотал. Над чем, почему – не знаю. Но смеялись все.

А я продолжал пилить.

Вжик-в-вжик… Надавливая на напильник всем телом, я склонился над тисками. Я не хотел смотреть на директора: мне казалось, что он смеется и надо мной. Ведь и я – еврей. Единственый еврей в этом классе! Знает же он это! Так как же он… Я ни на кого не хотел смотреть, потому что ребята теперь тоже смеялись. Знали, что я еврей, что я здесь и смеялись… Забыли?.. Нарочно?.. Смотрит кто-нибудь на меня?

– Вы что же это, израильскую армию бляхами снабжаете? – веселился директор, обращаясь теперь уже к «учителю по железкам». Он был уверен, что выбрав для острот эту популярную тему, получит одобрение. И он его получил.

Никто не работал, кроме меня. Я наклонился над тисками еще ниже. Я задыхался от боли, от унижения, от гнева.

Класс хохотал и в звуки хохота вплетался пронзительный скрежет моего напильника, скрежет металла о металл.

Глава 58. Наши друзья Мушеевы

– Амун! Не стыдно вам, Амун?

Слова эти обращены к моему отцу. Амун – а не Амнун – так звучит его имя в устах тети Марии, Марии Мушеевой. Среднее «н» она проглатывает. Сейчас это было особенно заметно: имя отца тетя Мария просто выкрикнула. Как всегда, в минуты гнева или печали, она раскинула руки, приподняла их ладонями вверх, голову склонила к плечу.

Только что за ее собственным столом, за обедом, на который приглашена семья Юабовых, этот самый Амун обидел ее лучшую подругу. То есть свою жену Эстер. И если бы в первый раз!

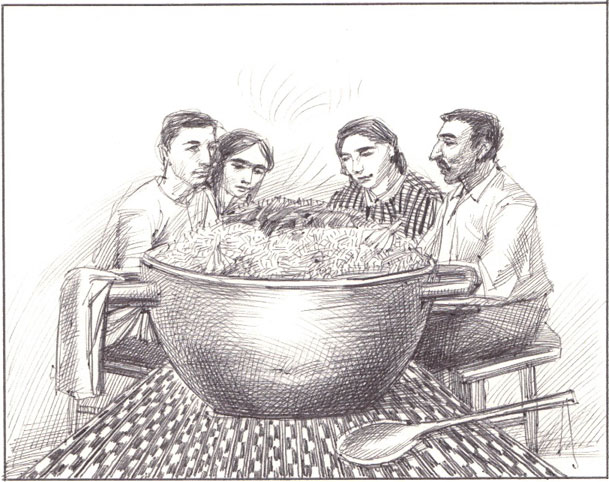

Сегодня Мария подала особенно вкусный сырканиз – это что-то вроде плова, только с горохом. Отец, потянувшись к лангари, большому блюду, из которого мы все ели, сказал:

– Шикарно готовите, Мария! Мою бы (кивок в сторону мамы) поучили, что ли.

Тут Мария и вспыхнула.

– Амун, это же… У Эстер разве хуже, а? Будто мы у вас не обедали!

– Наверно, Амнун сырканиз готовил! – смеется, стараясь превратить разговор в шутку, дядя Юра, муж тети Марии. – Амнун, это ты дома хозяйничаешь, а? Эся, признавайтесь!

И отец, и мать – оба молчат. Мама, конечно, могла бы ответить шуткой на шутку. Но слишком много накопилось таких обид! Теперь – вот уже несколько лет – мама их не спускает. Если это происходит дома, она отвечает отцу, порой достаточно резко. Дома, но не в гостях! Восточная сдержанность в маме осталась навсегда.

А отец, он просто не умеет так быстро переключаться. Он молчит, скосив губы – как обычно, когда злится, когда растерян. Странный человек! Ведь знает, что не найдет у Мушеевых поддержки. За маму они непременно заступятся. Ни тетя Мария, ни дядя Юра не терпят отцовой грубости. Но нарывался снова и снова. Хамство по отношению к маме настолько вошло у него в привычку, что и на людях не может удержаться. В какой момент и почему нападет он на маму, предугадать невозможно. Как это сделает – тоже. Словом, в обществе отца мама была в напряжении. Даже в гостях.

Мушеевы – старые друзья нашей семьи. Началась дружба лет шесть назад. Однажды, в начале сентября, вернувшись из школы, я застал дома черноволосого мальчишечку помладше меня.

– Знакомьтесь, – сказал отец. – Это Эдик, сын наших новых соседей. Давай-ка помоги ему. Он в первый класс поступил.

Помогать первокласснику мне было лестно – сам я уже перешел в третий. Эдик уселся за мой письменный стол, открыл букварь. На странице под ярким рисунком крупными буквами написаны были слова, разбитые на слоги: «ДА-ША, ПОШ-ЛИ ДО-МОЙ». Я почему-то обрадовался и даже заволновался: знакомая страница! Ведь и я когда-то сидел за этим же столом и читал по складам про Дашу. Я откашлялся и сказал:

– Ну, давай…

Знакомство быстро перешло в дружбу и у нас с Эдиком (он был старшим из трех мушеевских сыновей), и у наших родителей. Впрочем, настоящая дружба в подлинном смысле этого слова, настоящая близость возникла у женщин.

На первый взгляд это могло бы показаться странным: уж очень они были разные, моя мама и тетя Мария. И по судьбам, и по характерам. Мама – молчаливая, замкнутая, пожалуй даже недоверчивая. Она и не умела и не хотела рассказывать людям о своих горестях. Ни о том, как сложилась ее жизнь в замужестве. Ни о том, что и материально мы живем совсем не легко. Тетя Мария – разговорчивая, открытая, душевная. И уж если кого-то принимала она в свою щедрую, добрую душу, то принимала целиком. Не для развлечения, как дружат (или думают, что дружат) некоторые, а чтобы помогать, брать на себя часть горестей и бед.