Всё Начинается с Детства

Иногда гонки продолжались неделями. Потом надоедало да и корабликов почти не оставалось. И тут мы вспоминали еще о чем-то интересном или забытом на время состязаний. Предположим, о головастиках.

* * *Было поздно, уже кому-то из нас сердито кричали с балкона, что совести у тебя, мол, нет. Мы стали расходиться.

– Эй, пацаны, скоро зоопарк приезжает. Слышали? – уже входя в подъезд вспомнил Колька. – Говорят, прямо к нам, на Юбилейный…

Колька, учительский сын, раньше других узнавал городские новости.

– Да ну?! – Мы обрадовались. На Юбилейном, – значит, близко, хоть каждый день в зоопарк бегай. А что бегать захотим, мы хорошо знали.

Этот бродячий зверинец уже бывал в Чирчике, в последний раз – года два назад. Размещался он тогда довольно далеко, в центре города, в одном из парков, но все же мы с друзьями побывали там раза два. И каждый раз впечатления были очень сильные.

Первое, что нас поразило – это вонь. То есть, едкая смесь запахов навоза, опилок, которыми засыпаны были полы клеток, шерсти животных, птичьих перьев. Сначало эти запахи показались нам противными, но очень скоро мы привыкли и даже полюбили этот «дух зверинца» – чем-то он волновал.

Клетки со зверьем – не меньше пятидесяти – были расставлены огромным кругом. И в центре круга стояло островком несколько клеток. Еще издали мы услышали многозвучный и совершенно новый для нас шум: визг, рычанье, какие-то странные резкие выкрики, говор и смех публики. Сильнее всего он был в дальней от входа части зверинца. Мы туда и помчались. Протиснулись сквозь толпу и увидели обезьян.

В клетке слева были гориллы. Большие, черные, пугающе похожие на людей, они сидели неподвижно, словно застыв, и глядели на публику. Люди их разглядывали, а гориллы просто глядели. Безразлично, равнодушно. А, может, презрительно.

Справа были какие-то небольшие длиннохвостые обезьяны. Они ловко, как гимнасты, прыгали по веткам, прикрепленным к потолку клетки. Красиво прыгали, но, в общем, тоже не веселились, а на людей внимания не обращали. За то в центральной клетке, где находились два невысоких длинношерстых бабуина, шло настоящее цирковое представление. Бабуины – длинноносые, с разноцветными лицами (шерсть у них на щеках была и голубая, и белая, и пурпурная, будто кто-то их раскрасил перед спектаклем) с их голыми, красными бесхвостыми задницами очень были похожи на клоунов. И вели себя соответственно.

Простодушные посетители – и взрослые, и дети, – хохотали чуть ли не до упада. А выходки клоунов были, мягко говоря, грубоваты и не слишком-то приличны. Совать друг-другу палец в попу, а потом этот палец посасывать… Делай так люди – кто бы стал смотреть? Все возмутились бы. Но обезьяны – не люди, над ними приятно посмеяться. Возможно, это пробуждает в зрителях чувство собственного превосходства… Всем нам было ужасно смешно. Еще стало смешнее, когда мандрилла, подобрав крышку от консервной банки, принялась ездить на ней по клетке, подвывая от удовольствия. И еще смешнее – когда эту же крышку она использовала, как ночной горшок. Публика выла, визжала, гоготала, топотала, ничем не отличаясь от обезьян.

Не знаю, – может быть артистке надоели восторги зрителей, – только она, подхватив все ту же крышку, разбежалась и швырнула ее в толпу. Крышка ударилась о прутья клетки, обрызгав своим липким и зловонным содержимым почти всех, кто был в первом ряду. Больше всего досталось молодому человеку, который стоял впереди неподалеку от меня. Он был такой нарядный. В белой рубашке, при галстуке… Я услышал, как пронзительно завизжала его девушка. Она кинулась от клетки, а пострадавший пижон стоял столбом, растопырив руки. У него не только рубашка, все лицо было в брызгах и подтеках…

Зрители, крича и ругаясь, разбежались кто куда. Только мы и остались. Мы хохотали, глядя на мандриллу. Кто-кто, а мы-то считали, что спектакль удался на славу. И мандрилла, кажется, тоже. Ухватившись руками за прутья клетки, она весело скалила зубы.

Потом мы долго путешествовали по зверинцу, не пропуская ни одной клетки, но так весело, как возле бабуинов, нам нигде не было. Почти все звери казались какими-то печальными и безразличными, вроде горилл. Грустный великан-слон с толстыми бивнями даже и не поглядел в нашу сторону. Маленькие его глазки были опущены вниз. Посетители, особенно дети, все время предлагали ему что-нибудь вкусненькое, но слон ни разу не протянул хобот, только помахивал им вправо-влево. Спасибо, мол, ничего мне от вас не нужно.

– Почему он не убежит? – прошептал Витька, толкая меня в бок. – Погляди, как его плохо привязали!

Слон стоял в загоне за металлической загородкой, которая не выглядела слишком прочной. Заднюю его ногу обвивала тонкая цепь, закрепленная на небольшом металлическом колышке. Гиганту стоило только дернуть ногой – и либо цепь порвалась бы, либо колышек выдернулся бы. Сейчас слон стоял как раз так, что цепь сильно натянулось. Когда он чуть-чуть шагнул вперед, даже нога его приподнялась и казалось, что цепь вот-вот лопнет…

– Ну?… – Мы затаили дыхание. Неужто и сейчас не дернет посильнее? Нет, не дернул. Наоборот, попятился. Цепь ослабела.

Во дурной! – Мы были разочарованы. – Хоть бы попробовал!

* * *Много позже мне удалось разузнать, в чем были причины такой странной покорности. Слона, впервые попавшего в зоопарк, приковывают толстой цепью. Сорваться с нее он не может, но, конечно, все время пытается освободиться. Тянет, дергает эту проклятую цепь, мечется, яростно трубит. В отчаянной борьбе за свободу проходит несколько месяцев – и слон постепенно теряет надежду. Через полгода он уже и не рвется, не дергает цепь. Его воля сломлена… Тогда-то и сменяют цепь на более легкую.

Не знаю, почему с такой силой врезалась мне в память эта история. Ведь я был тогда ребенком, мне, конечно же, и в голову не приходило, что мы, люди, в сущности тоже в определенном смысле живем в зоопарке и очень похожи на слонов. Нас тоже все время так или иначе «тренируют», тем или иным способом приучают к покорности, убивают волю, веру в то, что можно завоевать свободу. И добившись этого, дают иногда порезвиться на более легкой привязи: все равно никуда не «убежим».

И вот что самое поразительное: мы это проделываем друг с другом, с себе подобными. То есть, часть из нас – укротители, часть – звери… Так что же такое, скажите мне, человечество?

* * *Но я отвлекся…

Другие звери и птицы тоже были невеселыми. Даже павлины не хвастались своими великолепными хвостами, не расхаживали величаво, хотя это им свойственно – ведь говорим же мы иногда о ком-нибудь: «гордый, как павлин». Но мы никакой гордости в этих павлинах не заметили. Медведь сидел с раскрытой пастью и непрерывно раскачивался: взад-вперед, взад-вперед. А тигр расхаживал вдоль клетки – слева-направо и справа-налево… Разве что обезьяны не тосковали в неволе по своему легкомыслию.

Мы о них с удовольствием вспоминали. Да еще позабавил нас один ишачок, почему-то оказавшийся в зоопарке – он был не в клетке, а стоял на привязи возле дерева. Милый был ишачок, с подрезанным ушком и добрыми глазами. Но мы над ним потешались, потому что между задними ногами у него торчал… Нет, не хвост, а другая длинная штука. Видно, что-то возбудило бедного ишачка… Представляете, какая радость для мальчишек увидеть такую неприличность?

Возвращаясь из зверинца мы об этом и говорили, а вовсе не о том, что зверям грустно. А еще мы с жаром обсуждали: чем же их там кормят? Сколько еды надо на такую ораву? Мы спорили: правда ли что зоопарк покупает у местных жителей ишаков и лошадей на убой. Вроде бы мы об этом слышали, но почему-то казалось нелепым, что для животных покупают… животных!

То, что мы, люди, едим мясо и убиваем для этого животных, почему-то странным не казалось… Тоже маленькая деталь к вопросу о том, как с помощью привычек формируется мышление.

Вскоре мы снова пришли в зоопарк и на этот раз узнали, чем кормят зверей.

– Ой, сколько мух! – замахал руками Эдемка, когда мы подошли к клетке со львом. А вслед за ним и все мы начали отмахиваться – в зверинце вообще много мух, но тут они просто роились. И не зря: лев обедал. Он трудился над толстой костью, разгрызая ее могучими клыками.

– Вот видите, – мясо, – сказал Витька. – Что я вам говорил? Не морковкой же льва кормить… Коза, что ли?

Мы постояли еще, полюбовались почтительно королевской трапезой – лев был большой, гривастый, настоящий царь зверей, – и пошли было дальше. Вдруг кто-то из нас крикнул:

– Глядите!

Между клетками, в глубине, мы увидели знакомого ишачка. Узнали мы его сразу: те же добрые глаза, то же ушко.

Но голова – это все, что осталось от него.

* * *И вот теперь в Чирчик снова должен был приехать этот же самый зверинец. Да еще выяснилось, что размещают его где-то рядом, в нашем поселке! Нет, что ни говорите, это была большая удача. Обезьяны – неплохая забава и слона, хоть и грустного, увидишь не каждый день. Поскорее бы зоопарк приехал!

Мы возвращались из школы и только завернули за угол, как услышали гул, лязг и рев моторов. Шум был изрядный и где-то совсем близко, вроде бы на нашей любимой поляне. Мы бегом бросились к ней – и остановились, не сразу поняв, что происходит.

На поляне и на подходах к ней полно было грузовых машин. Больших, с открытыми кузовами и с закрытыми прицепами, с фургонами. Между машинами разъезжал кран и с грохотом разгружал их… Клетки! Это были клетки. С десяток уже стояло на поляне.

– Как, сюда? Зачем? – спросил я. Кого спросил, не знаю. Но думаю, что все мальчишки поняли меня. Все наши лужи, все до одной, исчезли под колесами машин или оказались под клетками. Вокруг клеток суетились, как муравьи, рабочие. Из них доносились звериные и птичьи голоса. Пронзительно кричал павлин. Взрыкивал лев. То ли плакали, то ли хохотали гиены… Словом, был ад кромешный!

В другом месте нас это привело бы в восторг. Но не здесь…

Мы молча расхаживали между клетками. Их уже заканчивали расставлять по кругу и пока зрителей никто отсюда не гнал. Но кроме нас на поляне почти никого не было. Да и мы глядели вовсе не на зверей, а вниз, под ноги. Вдруг да уцелела хоть одна лужа с головастиками? Нет… Только изрытая шинами земля, мокрая, измятая, вырванная трава…

– Здесь, – сказал Витька Смирнов. Он присел на корточки и заглянул под клетку… Да, там, где еще вчера была наша лужа, наше озеро-питомник, стояла клетка с медведем. Большой, коричневый, лохматый, он почти не изменился с того времени, как мы его видели в последний раз. И точно так же, как тогда, раскачивался он из стороны в сторону и помахивал головой с открытой пастью.

Мы отошли от клетки и, не сговариваясь, потопали домой.

* * *В тот вечер мы даже не стали слушать лягушачий концерт. Он донесся до меня позже, к ночи. Я лежал в постели у открытого окна и уже засыпал, когда сквозь дрему услышал знакомую перекличку. И уже не наяву, а почти во сне привиделось мне, что головастики наши все-таки уцелели. Вот уже и совершилось превращение, которое всегда нас так поражало: они стали крохотными лягушатам… Как их много! Скачут, скачут из лужи к арыку, подпрыгивают в траве, как горошинки зеленоватые… Эх вы, храбрые малыши! Я смеюсь во сне от радости. И мне уже кажется, что это наши выросшие головастики-лягушата поют сейчас возле арыка. Поют для меня.

– Ку-аа-а! Ку-а-а-а! Привет! У нас все в порядке!

Глава 49. Солдатское озеро

– Во лафа! У самых холмов живете!

Витька Ярош и Сашка Пархоменко, которым выпала эта лафа, в ответ только скромно улыбнулись и промолчали. Но их лица сияли.

Новый микрорайон за нашей школой, где жили Витька с Сашкой, был на самом краю города. Дальше начинался пустырь, а за ним возвышались холмы. Гряда за грядой. Чуть туманные и, казалось, бесконечные эти гряды видны были и с нашей крыши, откуда мы наблюдали учебные бои. Нам тоже многие завидовали.

Впрочем, сегодня учений у танкистов не было. Сегодня мы отправились на холмы за боеприпасами. А по дороге, как и уговорились, зашли за Витькой и Сашкой. Оба они были сыновьями офицеров и потому считались людьми бывалыми. Знали, где доты находятся, где патроны лучше искать и вообще…

* * *Поход на холмы мы задумали еще вчера утром, когда шли в школу. Возможно, потому, что вчера был какой-то особенный майский день. В такие дни так и тянет куда-нибудь уйти, вообще сделать что-нибудь необыкновенное…

Я как вышел утром из дома, прямо обалдел. Наверно, больше всего от запахов. Я шагнул с крыльца и меня с головы до ног обдало теплым, бархатным, душистым ветром. Такого ароматного ветра – подумал я – никогда до сих пор и не бывало. В нем смешались запахи всех цветов, всех трав. И даже не смешались – подставляя лицо ветру, я различал и нежный аромат цветущих вишен, и сладкий – садовых роз, и острые, терпкие запахи трав, долетавшие с холмов…

Да, потому-то и продувался наш поселок «Юбилейный» порывами такого пряного, душистого ветра, что залетал он к нам прямо с зеленых холмов.

Он обдувал меня и несся дальше, дальше, выше, выше, куда-то к отрогам Тянь-Шаня… И еще дальше, не зная границ, по всему миру…

Я стоял, подставив лицо ветру, мечтал, дышал – и не мог надышаться. Ничего больше не хотелось, только дышать и смотреть. Я и смотрел – то на деревья, с которых, как бабочки, слетали белые лепестки и уносились, подхваченные ветром. То на ветки, на которых, почти надо мной, сидели, переговариваясь, две черные вороны, тоже какие-то весенние, подобревшие. Мне, по крайней мере, казалось, что их резкие голоса звучат сегодня мягче, спокойнее, чем зимой, что они не ругаются, а мирно беседуют. И что их круглые, карие, обычно злобные глаза смотрят гораздо добрее… А вот слетела с верхних веток стайка крикливых воробьев. Уж эти всегда спорят, как базарные торговки. Но сегодня и их гомон звучит радостно: «как тепло, как хор-рошо, как греет солнышко, чив-чив-чив!»

– Валера, гладиолусы расцвели!

Это была мама. Она стояла у открытого окна веранды.

– Пойди-ка, срежь парочку для Флюры Мерзиевны. – И мама протянула мне ножик.

Гладиолусы в нашем садике-огородике росли вдоль деревянного забора. Они только-только начали цвести, раскрылись их нижние бутоны. И листья, и стебли были покрыты блестящими капельками росы.

Первый стебель звонко захрустел, разрезаемый ножом, а разрез засочился прозрачным соком. Я тут же начал деловито срезать и второй. Ничего, в вазе у Флюры Мерзиевны они ведь тоже будут цвести!

Тут вышли во двор и Эдем с Рустиком, и Колька с Сашкой. Похихикали, что я с цветами: «кому подаришь, Ромео?». Но я сказал, что это – от мамы Флюре Мерзиевне и пацаны замолчали. Все мы знали, что наша классная руководительница в будущем учебном году не вернется в школу. Она уезжает из Чирчика в Казань. Уезжает не просто так, не потому, что Казань – ее родина. Флюру Мерзиевну выживают из школы… Почему? Ведь она хорошая, добрая. Из-за «Пьяного Ёжика», что ли? Этого мы понять не могли…

Но долго грустить в такое утро было просто невозможно. Мы влились в поток белых и голубых рубашек, они пузырились на ветру, громко щелкали красные галстуки. Стало шумно, весело. И, позабыв о Флюре Мерзиевне, мы быстренько договорились, что завтра – завтра как раз выходной – пойдем в поход на холмы. Кстати, как напомнил нам Колька, там «пуляли недавно». А уж после ученья будет хорошая добыча!

* * *Сначала шли по пустырю. Так мы называли открытое и довольно унылое пространство, простиравшееся примерно на километр, которое отделяло жилой поселок от холмов. Правда, кое-где рос кустарник и даже имелась небольшая рощица. Но земля была усеяна галькой, через которую робко пробивалась трава… Очевидно, когда строился новый микрорайон здесь, у его границ, было место сбора строительной техники и разных машин.

Вскоре показались места повеселее. Мы вышли к извилистой речушке, начинавшейся где-то далеко в горах, и пошли по тропке вдоль нее. Берега были глинистые, наверно, поэтому и вода была мутной, коричневатой. Потом речушка ушла вправо, а мы, перейдя мостик, оказались у самых холмов.

Как большое стадо каких-то допотопных животных убегали холмы к линии горизонта. Мы шли то между ними, понизу, то взбегали вверх по склонам… С вершин, что повыше, мы оглядывались назад – и с каждым разом наш микрорайон, наши дома – весь далекий уже город становился все меньше. Очертания его сглаживались.

Идти – даже когда мы взбирались на крутые склоны – было легко и приятно. Под ногами стелилась зеленая травка, густая и мягкая, как шерстка пушного зверька. В ней особенно нарядными и яркими казались желтые одуванчики и алые полевые маки. То катясь по траве, то взлетая на ветру, проносились иногда перекати-поле.

Взобравшись на один из самых высоких холмов, мы остановились. Пока поднимались, болтали без умолку, а здесь вдруг замолчали.

Мы были среди зеленого океана, покрытого зыбью. Теплый ветер налетал порывами. Вот он охватил нас – и тут же, как горнолыжник, стремительно понесся вниз, волоча за собою невидимую широкую сеть. От подножья холма лыжник, не переводя дух, так же стремительно вознесся на соседнюю вершину. И там, где он пробегал, трава пригибалась на мгновенье под тяжестью сети.

А ветер все налетал, налетал… По каждому холму мчался горнолыжник со своей сетью. Их были десятки… Сотни. Один за другим взлетали они по холмам – и зеленый океан все колыхался, колыхался… Даже голова немного кружилась!

* * *Наконец, мы дошли до вершинки, где Колька, оглядевшись, сказал:

– Во-он там должна быть амбразура… – И показал пальцем на склон довольно высокого – повыше других – холма.

Сколько мы ни всматривались, ничего нам увидеть не удалось. И только дойдя до подножия этого холма мы заметили на его склоне более темное, чем трава вокруг, пятно. Это и была амбразура дота, то есть, долговременной огневой точки, прикрытая пластом дерна.

Наши знатоки, Витька и Сашка, объяснили, что этот дот очень старый, ему не один десяток лет. Они же и привели нас к началу открытой траншеи, начинавшейся на другой стороне холма.

Не знаю, как ребятам, но мне было как-то страшновато, когда по уходящей все глубже траншее мы добрались до подземного входа в этот самый дот. Наглядевшись фильмов и начитавшись книжек о войне, я довольно живо представил себе, как мы войдем сейчас – и возле пулемета обнаружим скелет погибшего бойца. Но ничего такого в доте не оказалось. Это было темное, сырое, бетонное помещение, такое тесное, что все мы едва втиснулись в него. Узкий лучик света падал через щель в амбразуре на земляной пол. Узким зеленым вертикальным туннелем казался нам, когда мы глядели в эту щель, склон соседнего холма… Да, посиди-ка тут один с пулеметом в обнимку – даже во время ученья! А уж во время войны…

Но мы-то были здесь вместе. Поэтому, привыкнув к тесноте и к темноте, мы начали воображать себя бойцами. Эдем стал довольно похоже изображать, как строчит пулемет. При этом он чуть посмеивался, давая нам понять, что шутит – ведь мы вышли из того возраста, когда детки, играя, подражают звукам стрельбы. Но Эдем, видно, удержаться не мог. Колька тоже пришел в азарт и воскликнул, что тут можно держать оборону сколько угодно, нападающие не подступятся. Сашка Пархоменко авторитетно заявил, что это – ерунда: возьмут дот в окружение, а потом гранатами закидают. А если нельзя дот окружить – так закрыл же герой Александр Матросов амбразуру своей грудью!

Впрочем, кроме сильных впечатлений, ничего мы в этом доте не нашли. Только какие-то ржавые железки валялись на полу, ни патронов ни гильз не было.

– Пошли отсюда! – Витька Ярош первым направился к выходу. – Я вспомнил, тут есть полигон, совсем недалеко!

Обогнув один-другой холм, мы увидели полигон. Здесь холмы как бы расступились немного и между их подножьями образовалась долинка, довольно широкая и такая длинная, что конец ее исчезал за поворотом, заслоненный дальними холмами. Вся она была покрыта бороздами от гусениц танков.

Вот это, действительно, был полигон, так полигон! И борозды, довольно свежие, и амбразуры на холмах. Для полноты картины не хватало только мишеней, движущихся и стационарных, которые расставлялись во время учений в долинке и на склонах. Сейчас их убрали. Зато в тех местах, где они стояли, полно было осколков и патронов.

Как компания грибников, попавшая на полянку, усеянную маслятами, накинулись мы на добычу. Тихая долина огласилась нашими торжествующими криками.

– Трассировка! – орал я, подбирая продолговатый патрон.

– Тэтэшка! Еще одна! – вопил Ярош. Он уже лежал на земле и шарил по ней обеими руками.

Колька оповещал, что нашел гильзы… И еще… И еще…

Учения курсантов-танкистов почти всегда проводились не на том полигоне, который виден был с нашей крыши, а под прикрытием холмов и в стороне от жилых кварталов, вообще от города. Как мы мечтали пробраться во время учений на холмы – не на полигон, конечно, а повыше, откуда все-все видно! Мечтать-то мы мечтали, но… Во время больших учений район прочесывался, оцеплялся. В школы рассылались сообщения – и учителя предупреждали учеников, каждый раз заново напоминая об опасностях и не скупясь на угрозы.

И все же время от времени кто-нибудь из самых неукротимых искателей приключений ухитрялся пробраться в район учений. Понятное дело, тем, кого ловили, приходилось плохо и в школе, и дома. А однажды нашли где-то на холмах труп юноши, которого настигла шальная пуля. Слух об этом мгновенно облетел весь город. Запреты стали еще строже, охрана района усилилась.

Но для нас, как для любых паломников, само это место было необычайно привлекательным. Дух сражений как бы продолжал витать над ним. К тому же еще и добыча… Охота за боеприпасами делала и нас участниками боя.

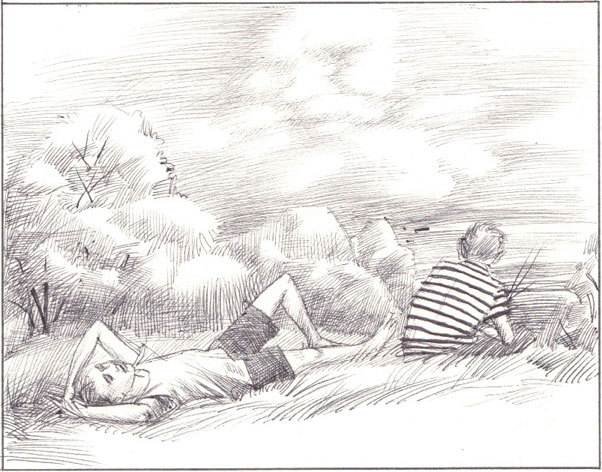

Карманы все наполнялись, вскоре трофеи уже некуда было класть. Мы устали. Взобрались на ближайший холм, разлеглись на травке. Кто разглядывал и сортировал добычу, кто, как я, просто валялся, глядя в небо.

Отсюда, с холма, оно казалось мне беспредельным. И не только потому, что небо здесь уходило в бесконечные дали и не было, как в городе, ограничено домами и деревьями. Я вдруг увидел: оно бездонное! Не огромная голубая тарелка, как мне иногда казалось, а бездонная голубизна… В книжках я читал, что в древности люди считали небо твердым. Почему же им оно не казалось бездонным, а мне кажется? Не знаю…

Бездонное, голубое… Откуда берется эта голубизна? Да, нам рассказывали что-то на уроках о составе воздуха. Но сколько же разных оттенков! И всегда – новых. То оно молочно-голубое, эмалевое, то сияющее, как сегодня (но тоже всякий раз чуть-чуть да иное), то темно-голубое, почти синее и почему-то кажется густым. То – холодное, зеленоватое, почти прозрачное.

И облака на небе тоже всегда разные. Не только оттого, что перистые, или кучевые, или сплошная облачность, или серые, нависшие тучи. Нет, я хотел бы знать – видел ли кто-нибудь когда-нибудь (хоть два раза в жизни) на небе одинаковые кучевые облака? Пусть не все, пусть только одно облачко? Такой же точно замок, какой проплывал вчера? Или дракон с разинутой пастью, или корабль, или гигантская голова с развевающейся бородой? Глядеть на них можно хоть целый день. И все время они новые, и все время кого-то напоминают, будто там, на небе, лепит их какой-то художник. Но откуда он знает, как выглядят замки, корабли или человеческие лица?

В безветренные дни, когда облака замирают, с ними происходит что-то таинственное.

Вот они, легкие, волнистые, ну прямо морская зыбь, простерлись по всему небу. Выбираешь какой-то ряд облаков, глаз с него не спускаешь и ждешь. Ведь должен же он хоть чуть-чуть, но двигаться! Плыть… Нет, не плывет. Стоит себе, словно заснул… А посмотришь через час – все изменилось.

Сейчас надо мною не было ни облачка. Я лежал, смотрел и, казалось, проникал взглядом все глубже. Странное чувство… Будто не смотрю, а лечу, лечу в эту глубину, подхваченный ветерком. И совсем потерял вес… Мне не страшно, я наслаждаюсь этим ощущением. Выразить его словами я не умел да и не старался, но думаю теперь, что его можно назвать ощущением свободы. Полной свободы.

А тут еще где-то в вышине запел жаворонок и песня его доносилась отовсюду, будто пела ее не крохотная птичка, а само небо. Все небо…

* * *Вдруг кто-то заговорил, засмеялся… Колдовство окончилось.

– Тут озеро недалеко. Пошли, искупаемся? – предложил Ярош.

– Солдатское озеро? – поморщился Колька Куликов. – Это же лужа! Не-е, не пойду. Пора домой.

Кроме этих двоих никто из нас на озере не был. Мнения разделились. Мои друзья и соседи – их было четверо – отправились домой, а Ярош, Пархоменко и я пошли к озеру.

Устроили гонки: кто первым взбежит на холм и сразу же, без остановки – с него. Витька Ярош, мальчишка довольно толстый, аж блестел от пота, но на холмы взлетал первым. Иногда он, изображая зенитчика, обстреливал нас, потому что мы, конечно же, были вражескими самолетами – бомбардировщиком и истребителем.