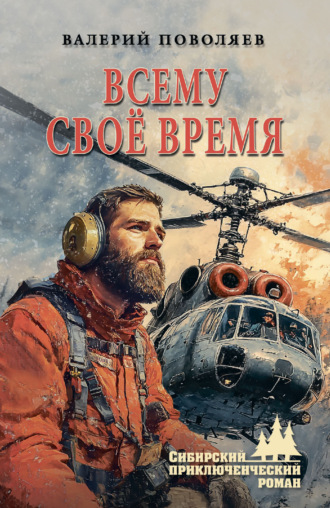

Всему своё время

Днем здорово припекало. Солнце тут в летнюю пору бывает огромным, жарким, висит отвесно над головой, одежду раскаляет так, что к ней больно прикасаться. Человек задыхается в одежде, а снимать ее нельзя – загрызут комары. Они тут здоровенные, как бомбардировщики, кличут их «четырехмоторными».

Сказывают, шел как-то над тайгой Ан‐2, безобидный мирный самолет, который то «прялкой» зовут, то «кукурузником», каждый на свой манер, а навстречу самолету – комар. Никто сворачивать не захотел – ни самолет, ни комар. Произошло ЧП – столкнулись лоб в лоб. В результате самолет совершил вынужденную посадку, а комар как ни в чем не бывало проследовал дальше.

Вообще тут такие особи водятся – о-о-о – бравые ребята-архаровцы, кровососы с большой буквы. Случается, сядет иной комар на лопасть вертолета, так лопасть либо до земли прогнется, либо обломится под корешок. Средств борьбы с комарьем – почти никаких. «Репудином» если намажешься – есть такая ядовитая жидкость, – так комары еще больше тебя облепят, они эту отраву любят, как сладкоежка пирожные с заварным кремом, хлебом не корми – дай только «репудина» отведать.

Но комар еще полбеды, ерунда. Хуже, когда на человека наваливается мошка, мокрец – черная, мелкая, злая, питающаяся живым мясом, – эта до костей обглодать может.

Болота, болота, болота… Все это так называемая Малыгинская площадь, а по старинке – Воропаева топь, бездонная, недобрая. Одно болото отделено от другого узким земляным гребнем, раскисшим, непрочным, готовым поползти в разные стороны; бывает, что этот гребень съеден ядовитой вонючей жижкой, и тогда одно болото свободно смыкается с другим. Кое-где попадаются песчаные куртины – гривы, на которых можно ставить вышку и бурить, но грив этих немного, да и маленькие они. На гривах, несмотря на их невеликость, растет лес – по окоему чахлый, сохлый, «туберкулезный», в центре – высокий, настоящий, с тяжелыми шапками, ровными длинными стволами и здоровой янтарно-прозрачной кожурой, с прочной и звонкой древесиной. Из такой древесины можно стругать скрипки.

– Привал бы сделать, а, Николаич, – просящим тоном проговорил Синюхин, шедший следом за Сергеем Корнеевым. Был он человеком не бог весть каких физических возможностей, характер имел, по мнению Корнеева, неверный, но считался тем, про кого уважительно говорят: «головастый» – без таких людей ни один поиск не обходится. И правда, у него была крупная лысеющая голова. Глаза у Синюхина были большими, внимательными, покалывали из-за очков голубоватыми острыми лучиками.

Может, и не надо было брать Синюхина в этот поход, но Корнееву нужен был советчик. Ведь это будет, вероятно, последняя скважина, которую ему разрешат бурить. Все! Ученые решили: нефти в здешней земле нет. Расформировано несколько геологических партий, оборудование их перебрасывают на восток. Ученые пришли к выводу, что запасы «черного золота» сосредоточены именно там, на востоке.

– Подожди, Кириллыч, немного, – попросил он Синюхина, – сейчас на сухую гриву выберемся, там отдохнем. Обсушимся, перекусим, – Корнеев сделал шаг вперед, ступая на траву, нежную и мягкую, как молодой мох, и в ту же минуту провалился чуть ли не по пояс в черную вонючую жидкость. Под веселой безмятежно-мягкой травкой таился гибельный болотный бочаг. – Ч-черт!

Вмиг выбросил перед собою слегу, кладя ее поперек бочага, и, кряхтя, ощериваясь грязным, залитым потом ртом, завалился набок, стараясь освободить застрявшую ногу. Куда там! Ногу плотно обжала холодная, вязкая, сосущая требуха, начала жевать, мять, давить ее своей плотью, сдирать сапог. Физическая сила была у требухи большая – Корнеев почувствовал, как его начало тянуть вниз…

Незащищенное его лицо густо облепили комары.

– Осторожно, мужики, – прохрипел Корнеев, изворачиваясь телом, хватая ртом воздух. – Не подходи пока ко мне… Мужики, провалитесь! Осторожнее!

В больших рассудительно-умных глазах Синюхина мелькнул испуг, второй ходок, рабочий Воронков, длинный и черный, похожий на грача, сохранял спокойствие. Корнеев с трудом пошевелил ногою в сапоге, воткнул конец слеги в какую-то сохлую, но, похоже, крепкую кочку, растущую из болота, будто пень, уперся в нее – результата никакого: трясина продолжала засасывать его. Нет, одному не справиться.

– Давай, Воронков, потихоньку ко мне, – Корнеев вместе с хрипом выплюнул болотную грязь, – рюкзак только сними! А ты, Кириллыч, откатись чуть назад, на страховке побудь.

– Понял, понял, – пробормотал Синюхин, «откатился назад», проверил почву под ногами – не гиблая ли? Страховка была нужна, с этими болотами ухо надо держать востро, у здешней бездони характер подлый.

Воронков сдернул с себя рюкзак, отбросил его к Синюхину, лег на живот, подполз к Корнееву, засипел, хватая его под мышки:

– Ну, давай, Сергей Николаич, давай, родной!

Корнеев уперся слегой в кочку, завозил в болотном чреве ногой, раздирая сапогом вязкую гнилую плоть. Из-под веселого зеленого покрывала, резко приподняв его, вылетел вонючий пузырь и, хлопнув, обдал Корнеева коричневыми брызгами. Корнеев сплюнул, закряхтел натужно, продолжая упираться слегой в кочку, ощеривая белые чистые зубы. Он замычал, наливаясь кровью. Услышал, как рядом сипит Воронков. Болотная плоть зашевелилась, забурчала недовольно, из-под кочек, из-под травяных шапок и лохмотьев стали выпрастываться вонючие громкие пузыри. Лопались они гулко, пугали людей.

– Вот с-сука, прочно прихватила, – ругался Корнеев, снова напрягся, освобождая ногу, наконец-то выбрался, отполз следом за Воронковым назад. – Как в разведке, – прохрипел он, – не знаешь, где кто тебя подстерегает, ё-моё!

– Действительно, как в разведке, – согласился Воронков. – В разведке иль в пехоте, там тоже ведь так бывало: утром встаешь и не знаешь, ляжешь вечером спать или нет. И мы вот не знаем, ляжем спать или будем киснуть где-нибудь в болоте.

Корнеев быстро переоделся в сухое.

– Может, отдохнем? – опять попросил Синюхин.

– Я же тебе сказал – погоди. – Корнеев, давя комаров, стер с лица грязь. – Двинулись! – скомандовал он, поднялся. Взял вправо, обходя болотный бочаг и разгребая рукою прозрачно-темное комариное облако. Снова немного скривил дорогу, взял еще правее.

На том берегу реки, чуть дальше, находилось село Малыгино, в котором жили корнеевские предки. Берег там высокий, сухой, на нем деревья шапками в облака залезают, хлеб растет, а этот берег низкий, дряблый, в болотных окнах, опасный. Стоит только отойти от речной веды – и можно в топь ухнуть, хотя вплоть до болот мужики в прошлые времена обкашивали его литовками, брали доброе сорное[1] сено, на болотах отоваривались янтарной сахарной морошкой и клюквой, бочками возили ягоду в Малыгино. В последнее время тут почти никто не бывал, забыли чалдоны здешние болота.

Минут через двадцать выбрались на длинную сухую гриву, прошли немного, оставляя на белом прокаленном песке грязные следы, и, уже не сговариваясь, дружно рухнули на землю. Корнеев лежал, распластавшись, выкинув руки в обе стороны, словно раненый, щекой он прижался к траве.

Подумал, что здесь можно ставить буровую. Перевернувшись, выудил из-за пазухи карту, развернул, подержал ее на вытянутых руках перед собой.

Поставить недолго, место тут приметное и выгодное. А если и тут пусто и скважина ничего не даст? Тогда все – выбирай якорь и… на поезд. Дорога одна – на восток. Провел рукою по лицу, сдирая пальцами высохшие нашлепки болотной гнили, морщась от тупого жжения – гниль плотно прикипела к коже, собрала ее в морщины, въелась в поры. Вытянул голову, прислушиваясь: показалось, что рядом зашебаршились, завозились какие-то птицы. Точно. Только не таежные птицы это, а около человека живущие – село-то близко, – воробьи. На болотах воробьи не селятся, даже не останавливаются, – как и люди, они не любят гнили, – а здесь, на гриве, водятся. Значит, земля тут хорошая, надежная.

У Корнеева вызвали искреннюю нежность, симпатию эти маленькие шустрые существа, дотошные, хитрые, смышленые. У воробья характер, как у дворняги, преданной хозяину и дому, – доверчивый, веселый и открытый. Нигде, ни в каких странах, ни на каких землях – ни в холодных, нив жарких – воробьи не меняют своей внешности, продолжают оставаться такими же крапчатыми, глинисто-серыми, компанейскими, везде льнут к человеку. Меняют свою внешность скворцы, сороки – в Африке, например, есть яркие зеленогрудые скворцы с малиновыми и голубыми крыльями, в Южной Америке сороки заменили свой пестрый наряд и сделались черными, как уголь, их там зовут «негритос» – «черные», а вот воробьи – нет. Как были птицами земли – чернозема, глины, камня, – так птицами земли и остались.

Когда Корнеев служил в армии, ему выдалась командировка на Камчатку. Красную рыбу для своей части заготавливать ездил. Там ему рассказали историю по-настоящему трогательную, диковинную, какую, пожалуй, в других местах не дано услышать. На Камчатке нет злаков, хотя, говорят, раньше росла прекрасная рожь, собирали многопудовые урожаи, но потом что-то стряслось и на полуострове перестали сеять хлеб. Воробьи исчезли. Все взаимосвязано, воробьи имеют прямое отношение к злакам – ведь питаться им чем-то надо.

То ли завелся на Камчатке какой-то червячок-жучок, которого надо было уничтожить, то ли еще какая вредная козявка, то ли просто без воробьев стало скучно жить – в общем, решили завезти на полуостров горластых городских летунов. Наловили на континенте, где-то под Владивостоком, тысяч восемь воробьев, поместили в клети, сшитые из мелкой проволочной сетки, поставили на открытую палубу судна и повезли на Камчатку. В море прихватила непогода, шел дождь, сильно штормило. В общем, натерпелись воробьи страху, наглотались соленой воды. На Камчатке, когда приплыли, погода была превосходной – середина августа, самая славная пора, серебряная паутина летает – примета близкой осени, небо высокое, чистое, совсем южное, ни одного облачка, лишь вулканы алмазно светятся.

Выпустили воробьев. Полетали они над землей обетованной, поглядели, где что растет, какова пища здесь и каковы красоты, и поступили так, от чего даже у людей бывалых сжимало горло и стало им неловко перед этими крохотными неказистыми существами, городскими и полевыми жителями. Воробьи ватагами – именно ватагами, как всякая коллективная птица, – стали возвращаться в порт, там они бесстрашно усаживались на мачты судов, уходящих на Большую землю, – откуда они только узнавали, какое судно пойдет на Большую землю, во Владивосток или Находку, а какое, напротив, на север, в бухту Провидения или в Певек, – и отплывали с Камчатки обратно. Все до единого уплыли. Ну как тут не уважать скромного российского воробья? И вообще любого другого воробья, независимо от его прописки, а?

Может быть, буровую поставить здесь? Воробьи, как и люди, землю добрую не хуже определить могут. Корнеев покосился на Синюхина – тот лежал не двигаясь. Лишь по-детски беспомощно – совсем не таежник – накрыл лоб ладонью. Тут и комаров было поменьше – грива продувалась, и их ветром сносило к реке.

– Кириллыч! – позвал Корнеев и, видя, что тот не шевелится, повысил голос: – А, Кириллыч!

– Ну? – недовольно буркнул Синюхин.

– Как считаешь, можно тут вышку поставить?

– Не можно, а нужно.

– А аргументы какие?

– Испробуй фокус: прислонись к земле ухом, замри, послушай ее…

– Ну и что?

– Не надо меня по-одесски брать на абордаж – вопросом на вопрос.

– Все же?

– Вот оно, начальство, – проворчал Синюхин, глядя мимо Корнеева и обращаясь к Воронкову, – спасу от него даже во время отдыха не бывает. Что-то тут на глубине есть. Хорошо слышу, – Синюхин шмыгнул носом и отвернулся; ничего он в земле, конечно, услышать не мог.

– Точка, близкая к расчетной, я посмотрел по карте.

– Можно смело ставить вышку.

– Учти, Кириллыч, это будет последняя наша попытка. Если грива окажется пустой, нам придется собирать манатки. Уже навсегда, понял?

Синюхин на это ничем не отозвался, ни словом, ни вздохом. Все правильно, Корнеев был командиром, и ему предстояло принимать решение – ставить тут вышку или нет, Синюхин же мог только советовать, и все. Но похоже, место это выгодное. Во-первых, тут твердая земля, сорокатонная буровая не провалится в болотную преисподнюю, во-вторых, близко к селу – зимой можно пробить тропку по льду, накатать дорогу, по ней людей удобно сюда забрасывать, инструмент, еду. В-третьих, грива находится в контуре предполагаемого месторождения – хотя и очень близко к границе, к выходу, но все-таки в контуре.

– Кириллыч, ты когда-нибудь слышал про боевой устав мзитарикарюпской армии? – спросил Корнеев.

– Не знаю такую…

– Боевой устав мзитарикарюпской армии гласит следующее. Пункт первый: во время военных действий не заводить торговых сделок с противником. Пункт второй: находясь в окопах, не разговаривать друг с другом. Иначе руки прострелить может.

– Почему? – поинтересовался Синюхин.

– А мзитарикарюпанцы, когда разговаривают, любят руками размахивать. Пункт третий: во время атаки не ползти назад. Пункт четвертый: во время боя не давать руководящих указаний генералу. Пункт пятый: когда беседуешь с начальством, не откручивай у него пуговицы и не клади к себе в карман. Пункт шестой, последний: на парад следует являться без родственников.

– Хорошо живут… как их там?.. – вздохнул Воронков.

– Когда поставим здесь буровую, соблюдай, Кириллыч, пункт третий вышеупомянутого устава. Чтобы я не остался один на поле боя.

Синюхин не отозвался, как лежал, прикрывшись ладонью от солнца и «четырехмоторных», в детской позе, вызывающей жалость, так и продолжал лежать.

– Воронков, откупоривай вещмешок, час настал, – Корнеев рывком поднялся, на полусогнутых ногах подобрался к термосу, отвинтил крышку, плеснул в ладонь воды, обтер лицо, глаза. Можно было поднатужиться, собрать в себе остатки силенок, добрести до реки, там искупаться, но если Корнеев еще мог собрать свои силы, как и жилистый, выносливый Воронков, то Синюхин уже не мог сделать ничего.

На четвереньках Воронков подполз к вещмешку, достал оттуда серую льняную холстину, похожую на сдернутую с раненой, поломанной руки бинтовую скрутку, развернул ее. Из холстины пахнуло вареным мясом, колбасой, хлебом, чесноком – обычная пища геолога-полевика. Воронков похмыкал довольно.

– Чувствую, дымом пахнет, – подал голос Синюхин. – Пожар где-то.

– На юге леса горят, – тихо сказал Корнеев. – Это оттуда.

– Далеко. А раз далеко, значит, успеем удрать, – сказал Синюхин, поднялся, подсел к холстине. – Потом река рядом, будет чем огонь залить.

Корнеев, прикрываясь от солнца ладонью, смотрел на обрезь сизой чаши – болота, из которого вышли, за которым горел лес.

Нет ничего опаснее в тайге, чем пожар. Тайга горит стремительно, страшно, с тяжелым утробным гудом, пламя налетает внезапно, взрывается в зеленых иглистых макушках, будто порох, ревет, взметывается вверх, брызгает углями, срубает макушки деревьев, ветки, потом ныряет вниз, и горе, если оно найдет там что-нибудь живое. С козлиным блеянием удирают от пожара медведи, вытирая на ходу лапами слезящиеся, обваренные огнем глаза; заживо, будто свечки, сгорают белки, зайцы, лисицы; лоси, круша все вокруг, мечутся в поисках воды. И случается, путают речной тек с болотными бочагами, с колодцами, со стоном уходят в черную душную пучину. Горят птенцы в гнездах, горят матери-птицы, до последнего момента не решающиеся оставить детей, горят волчата и барсуки, горит рано созревающий в этих краях голубичник. Корнеев как-то уходил от огня по голубичнику и, заливаясь потом, слезами, сдыхая на бегу, все оглядывался на тонкие вскрики, буквально бьющие по вискам, врезающиеся в душу. Ему казалось, что бежит он по земле, устланной птичьими гнездами, и гнезда эти не пустые, вот ведь как, – с птенцами.

Тогда он даже остановился, пригибаясь от ложившегося на него тяжелого верхового пламени, ощущая, как шевелятся, встают дыбом волосы на затылке, и поискал глазами: где же это птенцы пищат? Откуда несутся лезвисто-тонкие крики?

Оказалось, не птенцы это кричали, совсем другое было. Огонь пластался по голубичнику, обжигал ягоды, и каждая набухшая соком горошина сжималась, морщилась, в кожице образовывалась язвочка, и дымчато-голубая ягода с пронзительным птичьим криком лопалась, вышибала слезы, больной озноб, заставляла шевелиться волосы. Страшно это было, очень страшно.

Поели быстро.

– Ну что, подъем? А, мужики? – Корнеев поглядел, как Воронков засовывает в рюкзак холстину, хлеб и мясо, солдатскую флягу и, чтобы цело было добро, не вываливалось при ходьбе из мешка, быстро и ловко накидывает на шею рюкзака веревочную петлю.

– Э-эх, отдохнуть бы еще минуток двести костям моим грешным, – Синюхин, принуждая себя, поднялся, но в следующий миг невольно присел: недалеко, судя по всему, здесь же, на гриве, негромко, от жары приглушенно, хлопнул выстрел. Били в другую сторону. Если бы в их – геологи услышали бы свист дроби, обрывающей на лету ветки и листья.

– Охотятся? – Корнеев вгляделся в окружавшие их белесые стволы деревьев.

Конечно, может, какой-нибудь браконьер и охотится в эту пору в тайге, несмотря на то что не сезон, ведь мамаши сейчас птенцов на выгулку выводят, прививают им таежные навыки, лосята, оленята, медвежата еще сиську сосут, и бить в эту пору и зверя и птицу запрещено. Штраф положен или еще что-нибудь строже, но…

– Конечно, охотится, – хмыкнул Синюхин, – а ты как думаешь?

Выстроившись цепочкой, втянулись в притихший, пахнущий топленой смолой сосняк. Были тут редкие куртины, а точнее, пятаки, на которых рос татарник – совсем редкая для сосняка вещь, колючеголовый, костлявый, с нежными прядями фиолетовых волос, зажатых жесткой кожистой скруткой. Порыжеют волосы, ссохнутся, скрючатся, и из скрутки полезет семя, упадет в молчаливую скупую землю либо, подхваченное рукастым здешним ветром или мохнатой лосиной ногой, переместится в сторону, чтобы и там росток дать, заявить о новой жизни, потом утихнуть до весны и проклюнуться вновь, ожить, потянуться к солнышку.

«И откуда он только здесь, татарник? – думал Корнеев, стараясь идти так, чтобы иглистые ростки не попадали под ноги. – В тайге любое свободное место занимает иван-чай, цветок, похожий на сплошной сиреневый дым, растет он только на кладбищах да пожарищах и здесь, в тайге, где часто бывают палы, никому проходу-продыха не дает… Даже репей, на что уж неприхотлив, и тот от пожара сломя голову бежит, и пырей бежит, и бзюка, и хвощ, и медвежьи дудки, и любительница сырой болотной земли резика, а татарник стоит. Откуда он тут, почему удержался, а?»

Синюхин шел последним в цепочке, то ворчал, жалуясь на что-то, то утихал, будто в нем, как в костре, догорали последние угли, но потом в прозрачный, совсем дотлевший костерок, которому уже и не суждено было выжить, кто-то бросал горючее смолье, и Синюхин снова принимался бормотать.

«Все мы часто боимся сказать человеку, кто он есть на самом деле, – думал Корнеев, – сокрыта в нас некая боязнь – не самое доброе из того, что заложено в человеке. Боязно бывает сказать ворчуну что-либо резкое, больно бьющее его – это признак не слабости, нет, душевная квелость тут ни при чем, это свидетельство силы. Именно сильные часто боятся обидеть других, и если уж выбирают объект для обиды, для скрещивания шпаг, то, как правило, – человека такого же сильного, себе подобного. Так было всегда. И всегда эта черта характера считалась благородной, всегда была признаком подлинности, надежности, заложенной в человеке. Но оказывается, что чаще всего все-таки обижают слабые. Слабые слабых, вот ведь». Ничего не стоит сейчас Корнееву накричать на Синюхина, при случае лишить его какой-нибудь премии, прибавки к зарплате, полевого доппайка – в наказание за нудность, за бухтение, за промахи, но будет ли этот ход верным?

– Сворачиваем к реке. – Обрывая собственные мысли и синюхинское бормотанье, Корнеев сшиб с нежных мягких игл – сосенки-то молодые, – пушистую зеленую мошкару, прозрачную, как воздух, двинулся к реке.

До воды тут было недалеко. Сквозь жаркий застойный воздух иногда просачивалась ниточка прохлады. Тело эту ниточку сразу почувствовало. Земля под ногами пружинила. Едва приметно пахло прелью. Осенью в этом сосняке, наверное, много грибов бывает.

Вдруг за спиной Корнеева раздался крик. Корнеев резко обернулся.

Заваливаясь всем телом назад, ощеривая редкие зубы и высовывая изо рта вздувшийся от напряжения, обложенный по бокам черными жилами язык, кричал Синюхин. Но на спину он все-таки не рухнул, подломился в коленях и опрокинулся набок.

– Н-нога, ох, н-нога, – протиснул Синюхин сквозь зубы сплющенные слова, когда Корнеев подскочил к нему.

Синюхин был обут не в кирзовые сапоги, как Корнеев и Воронков, а в резиновые бродни, более легкие, чем кирзачи, и потому более удобные в ходьбе.

Корнеев освободил правую, подвернутую ногу Синюхина, увидел, что она прокушена широкой стальной скобой. Волчий капкан.

– Н-нога! – снова выдохнул, кривясь, Синюхин.

Угораздило же его – двое нормально прошли, не зацепили за капкан, а он ногу точнехонько в скобу сунул. В лесу да в болотах надо след в след ходить, шаг в шаг – только так. Все таежники этого порядка придерживаются.

– Н-нога! – простонал Синюхин.

– Вижу, что нога, не стони, – произнес Корнеев грубовато – жалости тут не место, напрягся, сбивая стальную скобу с синюхинского бродня. Но скоба своими застарелыми, наполовину съеденными зубцами прочно впилась в сапог, пробила жидкую резину бродня и всадилась в ногу чуть выше пальцев.

Двумя руками Корнеев раздвинул челюсти капкана, отшвырнул грозную охотничью снасть в сторону. Синюхин откатился от капкана, вцепился руками в бродень, застонал.

– Осторожно! – крикнул Корнеев. – Вдруг еще капкан!

Синюхин проворно подобрал руки, поднял голову, огляделся. Взгляд под очками у него был уже осмысленным.

– Ну-ка, Кириллыч, – Корнеев сдернул с его ноги сапог и, не обращая внимания на жалобные вскрики – кричи, Синюхин, кричи, вопли помогают, испытанное народное средство, – развернул испятнанную жидкой розовой сукровицей портянку, обнажил белую, с вялой кожей, отекшую от резиновой сырости ногу. Провел ладонью по верху пальцев. – Больно?

В ответ Синюхин пробормотал что-то невнятное. Лицо его снова сморщилось, будто нога продолжала оставаться зажатой капканом. И вдруг, словно ощутив некую легкость, осознав, что все не так страшно, как чудилось три минуты назад, помотал головою: нет, не очень.

Словно заправский лекарь Корнеев ощупал ступню там, где ребрины твердых жил устремлялись вверх, к лодыжке.

– Больно?

Тут было больно, тут зубы капкана впились в ногу. Корнеев подумал, что хваткие зубья могли перекусить одну из жил, но пронесло – капкан искромсал резину, бродни уже не починишь, а жилы не тронул. Корнеев подержал ладонь над «укусами», совсем не прикасаясь к ступне, прислушиваясь к чему-то потайному, внутреннему, будто бы только что открывающемуся в нем, зашевелил губами, запришептывал что-то про себя.

– Чего колдуешь? – не выдержав, всхлипнул Синюхин.

– Боль заговариваю. Кержаки когда-то учили. Вон, видишь, ты уже о боли забыл. Забыл ведь?

Великая вещь – внушение и самовнушение: запросто можно убедить человека в том, чего нет, излечить больного, принести облегчение испепеленному человеку, спасти от жажды погибающего в безводье путника.

Пока Корнеев колдовал над синюхинской ногой, сзади послышались мягкие, едва приметные шаги – ясно было, что к ним шел охотник. Среди сосен появился высокий осанисто-прямой человек, одетый в простую льняную рубаху, к воротнику которой были пришиты крупные, белые – похоже, бельевые – пуговицы. Волосы на голове были ладно, хотя и неровно – домашняя работа, – острижены, посередке разделены аккуратным пробором, взгляд спокоен и холоден, таилась в нем отрешенность и студеная полярная глубь. Человек был один. И без оружия.

– Не вы это стреляли недавно? – вспомнив про выстрел, вспоровший жаркую дневную тишь, спросил Корнеев.

Пришелец – его фамилия была Рогозов – отрицательно качнул головой:

– Я законов не нарушаю.

– Чей капкан, не знаете?

– Мой, – Рогозов жестко взглянул на лежащего Синюхина, сжал глаза в морщинистые щелочки. Чего ж угодил в зубья-то? Мудрено ведь угодить, а угодил. Канкан на виду поставлен, на волчат. Весь снаружи, заметить можно было. Как угодил?

– Как зверь, только с благим матом: «А-а-а», – усмехнулся Корнеев.

– Это я слышал. Когда ходишь по лесу, под ноги смотреть надо. Не учили разве вас, молодой человек?

– Капканы почему в тайге ставите? – спросил Корнеев Рогозова.

– Разве это запрещено? Я промысловик.

– Не сезон.

– Не-ет, позвольте великодушно вам возразить… Именно сейчас, именно сегодня самый сезон. Вот когда волчата вызверятся, заматереют, станут ловкими, злыми – тогда уже будет не сезон. Тогда поздно за капканы браться – волк в Малыгино скот резать пойдет, ко мне на заимку пожалует, глядишь, зимою с голодухи и на старика нападет. Не-ет уж, простите великодушно. Лучше я сейчас волка возьму, чем потом.