По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

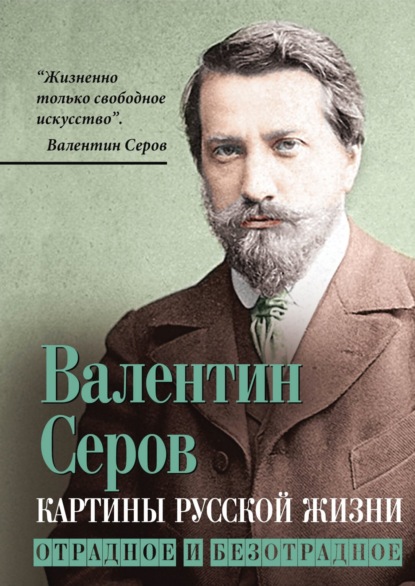

Картины русской жизни. Отрадное и безотрадное

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Валентина Семеновна стала извиняться, что напрасно меня обеспокоила: портрет уже взялся писать Николай Николаевич Ге. Ге был другом покойного и хорошо его помнит.

Да, да! Я был рад, что скоро могу уйти из этой юдоли печали.

Но мальчик, освоившись после нескольких минут с присутствием незнакомого, стал продолжать свои шалости. Он бойко прыгал по диванам, стульям и всем весело заглядывал в глаза, дергая за полы или рукава, – словом, всеми силами хотел произвести бурю в этой застоявшейся тишине.

В другое время я подумал бы: «Какой невоспитанный ребенок! Ну, что из него будет?! Какой дерзкий, избалованный. Уж он теперь мнит, что все мы тут сидим только для его шалостей. Чувствует себя самым старшим и даже презирает всех!»

А как умно и интересно глядит иногда, остановившись на чем-нибудь своими серо-голубыми глазами.

– Тоня, Тоня![1 - В детстве Серова называли «Валентошей», «Тошей» или «Тоней». Впоследствии друзья называли его «Антоном». – Прим. ред.] Ну, что подумает о тебе господин Репин?! Как ты шалишь! Видали вы когда-нибудь такого шалуна? – сказала, обращаясь ко мне, Валентина Семеновна.

Но я был счастлив, что этот шалун хоть малость разбил густую атмосферу тоски, и мне все больше нравился этот свежий, розовый, с очень белокурыми локончиками милый мальчик. Он и не думал стесняться моим присутствием. После предисловия матери он быстро подскочил ко мне и очень дерзко, весело и ясно взглянул мне в самую душу своими серыми блеснувшими глазами.

«Ого! Что за чудо, – подумал я, – какой знакомый взгляд! А, это взгляд отца! Как он похож глазами! Как он тогда взглядывал вверх. Верно, и характером будет такой же подвижной!» – мелькнуло у меня.

Но я ошибался; В. А. Серов был в жизни полная противоположность своему отцу.

Впоследствии, наблюдая его близко, я много удивлялся сосредоточенности и молчаливости Валентина Серова.

Его молчаливость и особенно своеобразно красноречивое определение достоинств в искусстве часто одним только каким-нибудь кивком, поворотом, наклоном головы, коротким жестом (по-отцовски короткой руки) и особенно взглядом своих выразительных веселых глаз – так много говорили, разрешали такие крупные споры! Иногда даже писавшие об искусстве ждали этих бессловесных решений, как манны небесной, и только им и верили, теряясь в определении своих личных новых впечатлений.

Исключительной огромной просвещенностью в деле искусства обладал весь тот круг, где Серову посчастливилось с детства вращаться. И то значение, какое имел для искусства его отец, и та среда, где жила его мать, – все способствовало выработке в нем безупречного вкуса.

Серов-отец дружил с Рихардом Вагнером и еще с правоведской скамьи, вместе с тогдашним закадычным своим другом Владимиром Стасовым, знал весь наш музыкальный мир – Глинку и других. Словом, не бестактность сказать хоть вкратце, какая традиция высот искусства окружала В. А. Серова уже с колыбели; и все это бессознательно и глубоко сидело в его мозгу и светилось оттуда вещею мыслью. И свет этот не могла победить никакая поверхностная пыль ходячих эффектов «последних слов»: она смирялась, пораженная глубиной этих немых определений, подхватывала, прятала в свой портфель присяжного критика и долго утилизировала этот вклад в своих разглагольствованиях о художестве.

Да, пребывание с самого детства в просвещенной среде – незаменимый ресурс для дальнейшей деятельности юноши (например, разве можно в зрелых годах изучить языки до свободы говорить на них?!).

На мою долю выпала большая практика – наблюдать наших молодых художников, не получивших в детстве ни образования, ни идеалов, ни веры в жизнь и дело искусства. Несмотря на их внешние способности, здоровье, свежесть, в их случайных, более чем никчемных трудах не было света, не было жизни, не было глубины, если они не учились, усиленно развивая себя. Если они посягали на создание чего-нибудь нового, выходил один конфуз.

* * *

Когда В. С. Серова приехала к нам в Париж с сыном Тоней, ему было лет девять, но он уже занимался в Мюнхене у некоего немецкого художника, так как с раннего детства выражал страстное влечение к искусству, постоянно и настойчиво просился учиться живописи.

Они поселились недалеко от нас (на бульваре Клиши), и Валентин не пропускал ни одного дня занятия в моей мастерской.

Он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить ее и освежиться на балконе перед моим большим окном.

Были две совершенно разные фигуры того же мальчика. Когда он выскакивал на воздух и начинал прыгать на ветерке, – там был ребенок; в мастерской он казался старше лет на десять, глядел серьезно и взмахивал карандашом решительно и смело.

Особенно не по-детски он взялся за схватывание характера энергическими чертами, когда я указал ему их на гипсовой маске. Его беспощадность в ломке не совсем верных, законченных уже им деталей приводила меня в восхищение: я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве. Да, это была натура!

В Париже, в восьмидесятых годах прошлого столетия, на высотах Монмартра, в одном «сите» художники свили себе гнездо. Там жили Клерен (друг Реньо), Бастьен-Лепаж, Карьер, наш Похитонов и другие. Собирались, рассуждали. Главным и несомненным признаком таланта они считали в художнике его настойчивость. При повышенном вкусе он так впивается в свой труд, что его невозможно оторвать, пока он не добьется своего. Иногда это продолжается очень долго: форма не дается; но истинный талант не отступит, пока не достигнет желаемого.

Более всех мне известных живописцев В. А. Серов подходил под эту примету серьезных художников.

На учеников своих он имел огромное влияние. Небольшого роста, с виду простоватый и скромный, он внушал ученикам особое благоговение, до страха перед ним. Самые выдающиеся из окончивших курс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества приезжали, как и теперь, в Академию художеств на состязание с нашими учениками, кончающими здесь. Серовские почти все поступали ко мне, и они с гордостью группировались особо. «Валентин Александрович, Валентин Александрович», – не сходило у них с языка. И в работах их сейчас же можно было узнать благородство серовского тона, любовь к форме и живую, изящную простоту его техники и общих настроений картины, хотя бы и в классных этюдах.

Все произведения В. А. Серова, даже самые неудачные, не доведенные автором до желанных результатов, суть большие драгоценности, уники, которых нельзя ни объяснить, ни оценить достаточно.

Вот, для примера, его «Ида Рубинштейн». В цикле его работ это вещь неудачная, об этом я уже заявлял и устно и даже печатно. Но как она выделялась, когда судьба забросила ее на базар декадентщины!..

Валентин Серов был одной из самых цельных особей художника-живописца. В этой редкой личности гармонически, в одинаковой степени сосредоточились все разнообразные способности живописца. Серов был еще учеником, когда этой гармонии не раз удивлялся велемудрый жрец живописи П. П. Чистяков. Награжденный от природы большим черепом истинного мудреца, Чистяков до того перегрузился теориями искусства, что совсем перестал быть практиком-живописцем и только вещал своим самым тверским, простонародным жаргоном все тончайшие определения художественной жизни искусства.

Чистяков повторял часто, что он еще не встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения в искусстве, какая отпущена была природой Серову. И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция – все было у Серова, и было в превосходной степени.

Разумеется, во всех искусствах вся суть во врожденности, Родятся люди с дивным голосом, – разве возможно произвести его искусственно? Некоторые имеют красивый почерк, обворожительные глаза, чарующий тембр голоса; все сие суть дары природы, и никаким школам нельзя сравниться с истинным талантом, и никакими доктринами невозможно сделать господствующей школу искусства, если она не будет состоять из собрания истинных талантов.

* * *

Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню: чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования.

Вот настоящий бриллиант. Сначала, может быть, вы не обратите внимания: предмет скромный, особенно по размерам; но стоит вам однажды испытать наслаждение от его чар – вы уже не забудете их. А эти подделки колоссальных размеров, в великолепных оправах, после истинных драгоценностей вам покажутся грубыми и жалкими.

Многие критики наши, любители и меценаты, художники и дилетанты повторяют, как установившуюся аксиому, что Серов не был способен написать картину, не дал ни одного законченного произведения в этом самом важном роде.

Лишь малая их осведомленность о трудах Серова может оправдать такое заключение… Только близкие, только товарищи-художники знают хорошо, что еще мог сделать Серов! Ах, какое глубокое горе! Какая невознаградимая потеря для искусства! В таком расцвете силы! Молодой, здоровый, увлекающийся труженик!

Картины? Да стоит взглянуть на его композиции грандиозной картины к коронации Николая II, чтобы удивиться особой художественности, какую он так величественно развил: и в движении отдельных, в высшей степени пластических фигур, и в ситуации масс и пятен целой картины, и в блеске красок, ослепительно играющих в солнечных лучах сквозь узкие окна старинного Успенского собора на действующих персонах торжества в великолепных мундирах, расшитых тяжелым золотом, расцвеченных, как цветами, яркими лентами разных красок. А самое главное торжество картины – это типичность, живая портретность не только отдельных лиц, но и целых фигур с их своеобразием живых манер.

Какая жалость: этой великой картины почти никто не видел, ибо есть очень мало счастливцев, кому доступен тот футляр в светлейших чертогах царя, где эта акварель-темпера тщательно сохраняется.

Не знаю, был ли этот альбом выставлен. Черновой первый эскиз этой картины составляет собственность И. С. Остроухова и хранится в его небольшой, но отборной на редкость по красоте и значению коллекции рисунков и галерее картин в его доме.

Мне пришлось быть близким свидетелем появления на свет этого дивного создания Серова. Эта акварель-темпера писалась в моей академической мастерской, и я видел всю тихую, упорную работу молодого гения над своим чудесным созданием. Вот еще особенность Серова: я только что сказал: тихую, упорную работу. Да, Серов с самого малого возраста (с восьми лет) уже работал в моей мастерской (Rue Veron, 31, в Париже). Потом в Абрамцеве – уже лет шестнадцати, и теперь – все тот же упорный до самозабвения, долгий до потери сознания времени, но всегда художественно свежий, живой труд. А зрителю кажется, что все это сделано с маху, в один присест.

Вспоминаю: Поленов много раз удивлялся, как это Серов не засушивает своих вещей, работая над ними так долго. Например, голова Зины Якунчиковой писалась им более месяца, а имела вид, будто написана в два-три дня…

* * *

Но я отвлекся от грандиозной картины. Она светится, шевелится, живет и сейчас передо мною, стоит только мне закрыть глаза. Она так универсальна по своему художественному интересу, что о ней много можно писать, и, конечно, это писание пером – архивная пыль перед жизнью картины.

Да, да! Я был рад, что скоро могу уйти из этой юдоли печали.

Но мальчик, освоившись после нескольких минут с присутствием незнакомого, стал продолжать свои шалости. Он бойко прыгал по диванам, стульям и всем весело заглядывал в глаза, дергая за полы или рукава, – словом, всеми силами хотел произвести бурю в этой застоявшейся тишине.

В другое время я подумал бы: «Какой невоспитанный ребенок! Ну, что из него будет?! Какой дерзкий, избалованный. Уж он теперь мнит, что все мы тут сидим только для его шалостей. Чувствует себя самым старшим и даже презирает всех!»

А как умно и интересно глядит иногда, остановившись на чем-нибудь своими серо-голубыми глазами.

– Тоня, Тоня![1 - В детстве Серова называли «Валентошей», «Тошей» или «Тоней». Впоследствии друзья называли его «Антоном». – Прим. ред.] Ну, что подумает о тебе господин Репин?! Как ты шалишь! Видали вы когда-нибудь такого шалуна? – сказала, обращаясь ко мне, Валентина Семеновна.

Но я был счастлив, что этот шалун хоть малость разбил густую атмосферу тоски, и мне все больше нравился этот свежий, розовый, с очень белокурыми локончиками милый мальчик. Он и не думал стесняться моим присутствием. После предисловия матери он быстро подскочил ко мне и очень дерзко, весело и ясно взглянул мне в самую душу своими серыми блеснувшими глазами.

«Ого! Что за чудо, – подумал я, – какой знакомый взгляд! А, это взгляд отца! Как он похож глазами! Как он тогда взглядывал вверх. Верно, и характером будет такой же подвижной!» – мелькнуло у меня.

Но я ошибался; В. А. Серов был в жизни полная противоположность своему отцу.

Впоследствии, наблюдая его близко, я много удивлялся сосредоточенности и молчаливости Валентина Серова.

Его молчаливость и особенно своеобразно красноречивое определение достоинств в искусстве часто одним только каким-нибудь кивком, поворотом, наклоном головы, коротким жестом (по-отцовски короткой руки) и особенно взглядом своих выразительных веселых глаз – так много говорили, разрешали такие крупные споры! Иногда даже писавшие об искусстве ждали этих бессловесных решений, как манны небесной, и только им и верили, теряясь в определении своих личных новых впечатлений.

Исключительной огромной просвещенностью в деле искусства обладал весь тот круг, где Серову посчастливилось с детства вращаться. И то значение, какое имел для искусства его отец, и та среда, где жила его мать, – все способствовало выработке в нем безупречного вкуса.

Серов-отец дружил с Рихардом Вагнером и еще с правоведской скамьи, вместе с тогдашним закадычным своим другом Владимиром Стасовым, знал весь наш музыкальный мир – Глинку и других. Словом, не бестактность сказать хоть вкратце, какая традиция высот искусства окружала В. А. Серова уже с колыбели; и все это бессознательно и глубоко сидело в его мозгу и светилось оттуда вещею мыслью. И свет этот не могла победить никакая поверхностная пыль ходячих эффектов «последних слов»: она смирялась, пораженная глубиной этих немых определений, подхватывала, прятала в свой портфель присяжного критика и долго утилизировала этот вклад в своих разглагольствованиях о художестве.

Да, пребывание с самого детства в просвещенной среде – незаменимый ресурс для дальнейшей деятельности юноши (например, разве можно в зрелых годах изучить языки до свободы говорить на них?!).

На мою долю выпала большая практика – наблюдать наших молодых художников, не получивших в детстве ни образования, ни идеалов, ни веры в жизнь и дело искусства. Несмотря на их внешние способности, здоровье, свежесть, в их случайных, более чем никчемных трудах не было света, не было жизни, не было глубины, если они не учились, усиленно развивая себя. Если они посягали на создание чего-нибудь нового, выходил один конфуз.

* * *

Когда В. С. Серова приехала к нам в Париж с сыном Тоней, ему было лет девять, но он уже занимался в Мюнхене у некоего немецкого художника, так как с раннего детства выражал страстное влечение к искусству, постоянно и настойчиво просился учиться живописи.

Они поселились недалеко от нас (на бульваре Клиши), и Валентин не пропускал ни одного дня занятия в моей мастерской.

Он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить ее и освежиться на балконе перед моим большим окном.

Были две совершенно разные фигуры того же мальчика. Когда он выскакивал на воздух и начинал прыгать на ветерке, – там был ребенок; в мастерской он казался старше лет на десять, глядел серьезно и взмахивал карандашом решительно и смело.

Особенно не по-детски он взялся за схватывание характера энергическими чертами, когда я указал ему их на гипсовой маске. Его беспощадность в ломке не совсем верных, законченных уже им деталей приводила меня в восхищение: я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве. Да, это была натура!

В Париже, в восьмидесятых годах прошлого столетия, на высотах Монмартра, в одном «сите» художники свили себе гнездо. Там жили Клерен (друг Реньо), Бастьен-Лепаж, Карьер, наш Похитонов и другие. Собирались, рассуждали. Главным и несомненным признаком таланта они считали в художнике его настойчивость. При повышенном вкусе он так впивается в свой труд, что его невозможно оторвать, пока он не добьется своего. Иногда это продолжается очень долго: форма не дается; но истинный талант не отступит, пока не достигнет желаемого.

Более всех мне известных живописцев В. А. Серов подходил под эту примету серьезных художников.

На учеников своих он имел огромное влияние. Небольшого роста, с виду простоватый и скромный, он внушал ученикам особое благоговение, до страха перед ним. Самые выдающиеся из окончивших курс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества приезжали, как и теперь, в Академию художеств на состязание с нашими учениками, кончающими здесь. Серовские почти все поступали ко мне, и они с гордостью группировались особо. «Валентин Александрович, Валентин Александрович», – не сходило у них с языка. И в работах их сейчас же можно было узнать благородство серовского тона, любовь к форме и живую, изящную простоту его техники и общих настроений картины, хотя бы и в классных этюдах.

Все произведения В. А. Серова, даже самые неудачные, не доведенные автором до желанных результатов, суть большие драгоценности, уники, которых нельзя ни объяснить, ни оценить достаточно.

Вот, для примера, его «Ида Рубинштейн». В цикле его работ это вещь неудачная, об этом я уже заявлял и устно и даже печатно. Но как она выделялась, когда судьба забросила ее на базар декадентщины!..

Валентин Серов был одной из самых цельных особей художника-живописца. В этой редкой личности гармонически, в одинаковой степени сосредоточились все разнообразные способности живописца. Серов был еще учеником, когда этой гармонии не раз удивлялся велемудрый жрец живописи П. П. Чистяков. Награжденный от природы большим черепом истинного мудреца, Чистяков до того перегрузился теориями искусства, что совсем перестал быть практиком-живописцем и только вещал своим самым тверским, простонародным жаргоном все тончайшие определения художественной жизни искусства.

Чистяков повторял часто, что он еще не встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения в искусстве, какая отпущена была природой Серову. И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция – все было у Серова, и было в превосходной степени.

Разумеется, во всех искусствах вся суть во врожденности, Родятся люди с дивным голосом, – разве возможно произвести его искусственно? Некоторые имеют красивый почерк, обворожительные глаза, чарующий тембр голоса; все сие суть дары природы, и никаким школам нельзя сравниться с истинным талантом, и никакими доктринами невозможно сделать господствующей школу искусства, если она не будет состоять из собрания истинных талантов.

* * *

Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню: чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования.

Вот настоящий бриллиант. Сначала, может быть, вы не обратите внимания: предмет скромный, особенно по размерам; но стоит вам однажды испытать наслаждение от его чар – вы уже не забудете их. А эти подделки колоссальных размеров, в великолепных оправах, после истинных драгоценностей вам покажутся грубыми и жалкими.

Многие критики наши, любители и меценаты, художники и дилетанты повторяют, как установившуюся аксиому, что Серов не был способен написать картину, не дал ни одного законченного произведения в этом самом важном роде.

Лишь малая их осведомленность о трудах Серова может оправдать такое заключение… Только близкие, только товарищи-художники знают хорошо, что еще мог сделать Серов! Ах, какое глубокое горе! Какая невознаградимая потеря для искусства! В таком расцвете силы! Молодой, здоровый, увлекающийся труженик!

Картины? Да стоит взглянуть на его композиции грандиозной картины к коронации Николая II, чтобы удивиться особой художественности, какую он так величественно развил: и в движении отдельных, в высшей степени пластических фигур, и в ситуации масс и пятен целой картины, и в блеске красок, ослепительно играющих в солнечных лучах сквозь узкие окна старинного Успенского собора на действующих персонах торжества в великолепных мундирах, расшитых тяжелым золотом, расцвеченных, как цветами, яркими лентами разных красок. А самое главное торжество картины – это типичность, живая портретность не только отдельных лиц, но и целых фигур с их своеобразием живых манер.

Какая жалость: этой великой картины почти никто не видел, ибо есть очень мало счастливцев, кому доступен тот футляр в светлейших чертогах царя, где эта акварель-темпера тщательно сохраняется.

Не знаю, был ли этот альбом выставлен. Черновой первый эскиз этой картины составляет собственность И. С. Остроухова и хранится в его небольшой, но отборной на редкость по красоте и значению коллекции рисунков и галерее картин в его доме.

Мне пришлось быть близким свидетелем появления на свет этого дивного создания Серова. Эта акварель-темпера писалась в моей академической мастерской, и я видел всю тихую, упорную работу молодого гения над своим чудесным созданием. Вот еще особенность Серова: я только что сказал: тихую, упорную работу. Да, Серов с самого малого возраста (с восьми лет) уже работал в моей мастерской (Rue Veron, 31, в Париже). Потом в Абрамцеве – уже лет шестнадцати, и теперь – все тот же упорный до самозабвения, долгий до потери сознания времени, но всегда художественно свежий, живой труд. А зрителю кажется, что все это сделано с маху, в один присест.

Вспоминаю: Поленов много раз удивлялся, как это Серов не засушивает своих вещей, работая над ними так долго. Например, голова Зины Якунчиковой писалась им более месяца, а имела вид, будто написана в два-три дня…

* * *

Но я отвлекся от грандиозной картины. Она светится, шевелится, живет и сейчас передо мною, стоит только мне закрыть глаза. Она так универсальна по своему художественному интересу, что о ней много можно писать, и, конечно, это писание пером – архивная пыль перед жизнью картины.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: