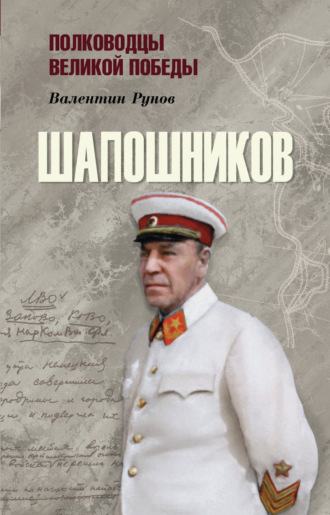

Шапошников

Правда, условия учебы и проживания в этих училищах также были разными. Позже Борис Михайлович писал: «Даже кадетские корпуса были в более благоустроенных зданиях, чем наше училище. Но зато это имело и обратную сторону. Мы до некоторой степени гордились тем, что живем в «казармах», не так, как изнеженные дворянчики, что, по существу, приучило нас к будущей обстановке, когда пришлось уже быть в настоящей казарме».

В училище учились два года. По качеству профессиональной подготовки Алексеевское училище в ту пору, когда учился в нем Б. М. Шапошников, считалось одним из лучших. Оно давало своим питомцам не только специальную подготовку для командира взвода, но и способствовало их чисто военному и общему развитию. Программой, рассчитанной на два года, предусматривалось изучение тактики различных родов войск применительно к существовавшей тогда организации: общая тактика (на старшем курсе) с кратким понятием о стратегии; уставы; законоведение; военная администрация; военная история, главным образом русская, от Петра I до Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, механика, физика и химия; русская словесность; иностранные языки – французский и немецкий. По артиллерии и инженерному делу имелись хорошие кабинеты. Оценка успеваемости производилась по 12-балльной системе.

Вся жизнь в училище подчинялась строгому распорядку дня. Подъем в 6.30 утра, в 7.30 построение на утренний осмотр, затем утренний час, с 8.30 до 14.00 занятия в учебных классах с большой переменой в 11 часов, во время которой давался горячий завтрак (обычно котлета с черным хлебом, кружка чаю и два куска сахару). С 14 до 16 часов проводились строевые занятия. С 16 до 17 часов обед (из двух блюд; по праздничным дням и один раз среди недели давалось сладкое), после чего разрешался полуторачасовой отдых. С 18.30 до 20.00 – самостоятельная подготовка в классе уроков на следующий день. В 20 часов был вечерний чай (кружка чаю с белым хлебом), затем вечерняя перекличка и молитва. С 21.00 до 22.30 юнкера находились в своих помещениях, в читальне или в учебном классе. В 22.45 – отбой.

Все юнкера были на полном содержании военного ведомства, но никакого жалованья не получали. При переходе из младшего класса в старший держали экзамены.

Лагерный период обучения летом 1902 года завершал первый год пребывания Шапошникова в училище. Знаменателен для него он был участием в курских маневрах. Маневры эти проходили в конце августа, когда старшекурсники, уже произведенные в офицеры, разъехались в отпуск. Поэтому командиров для юнкерских взводов, участвовавших в них, подбирали из своих же первогодков.

Шапошникова, который выделялся успехами в учебе, назначили командиром взвода. Таким образом, уже в двадцать лет он впервые соприкоснулся с командирскими обязанностями в условиях, приближенных к боевым. Юнкерский батальон, включенный в состав «северной» армии, участвовал в ряде тактических столкновений с конницей «противника», осуществлял оборону редута, совершал другие маневры. Его умелые действия в ходе маневров были учтены впоследствии: на старшем курсе Шапошников был произведен в армейские унтер-офицеры и портупей-юнкера. Теперь в его обязанности наряду с учебой на втором курсе входило еще и командование взводом вновь набранного младшего класса.

Перед самым выпуском из училища были еще одни маневры, в которых довелось участвовать Борису Михайловичу, – звенигородские. Теперь под его командованием был взвод юнкеров, с которыми он занимался на протяжении всего года. И вновь он показал хорошие командирские качества, умение быстро принимать решения, отвечающие складывающейся обстановке, и твердо проводить их в жизнь.

Немногое свободное время, остававшееся от учебы в военном училище, Шапошников использовал преимущественно для приобщения к театру. Это увлечение его началось еще в Перми, где был неплохой театр, в последний год учебы в реальном училище. Теперь же, в Москве, в сезон 1902/03 года, юнкер Борис Шапошников получил возможность наслаждаться в опере великолепным искусством Шаляпина, Собинова, балерины Гельцер…

Училище Б. М. Шапошников закончил в 1903 году, имея наилучшие показатели по успеваемости, и его имя было занесено на мраморную доску.

Таким образом, Борис Михайлович в юношеские годы осознанно связал свою дальнейшую жизнь с военной службой, проявил упорство при поступлении в военное училище, а во время учебы смог добиться высоких результатов в успеваемости, одновременно получив навыки в командовании подразделением. Это было очень важно для становления характера каждого офицера, и Шапошников успешно выдержал этот экзамен. Вся его последующая жизнь будет состоять из таких экзаменов, но этот первый был самым знаковым.

Как лучший по успеваемости, Борис Шапошников имел право выбора места будущей службы. В то время было принято при выпуске в вестибюле училища вывешивать два списка: первый – по результатам экзаменов, второй – вакансий. Имевшиеся вакансии выпускники выбирали в порядке очереди, которая устанавливалась в зависимости от среднего выпускного балла, который у Шапошникова был очень высоким. Но, к удивлению многих, Борис выбрал службу в Туркестанском военном округе (Средняя Азия), в 1-м Туркестанском батальоне.

Свой первый офицерский отпуск подпоручик Б. М. Шапошников провел в Белебее, в доме родителей. Затем он поехал к месту службы. Путь до Ташкента через Самару, Ростов-на-Дону, Баку, через Каспийское море, Красноводск, Ашхабад, Мерв занял девять дней. 19 октября Борис Михайлович прибыл к месту своего назначения.

1-й стрелковый Туркестанский батальон, для прохождения службы в который был направлен подпоручик Б. М. Шапошников, хотя и представлял собой сравнительно молодую часть в армии Российской империи, однако имел солидную боевую историю. Он был сформирован в 1865 году в Оренбурге, но затем направлен к Ташкенту в район, где тогда велись боевые действия. Батальон участвовал почти во всех походах и боях в Средней Азии, в войнах с Бухарой, Кокандским ханством. Под командованием известного впоследствии генерала М. Д. Скобелева его подразделения преследовали остатки кокандских войск до предгорий Памира.

Боевые традиции поддерживались и в последующие годы. Батальон, как и другие части приграничного Туркестанского военного округа, содержался по усиленному штату. Большое внимание уделялось боевой подготовке подразделений, особенно стрельбе. Традицией стрелковых частей Туркестана были быстрые и длительные марши, в том числе в горных условиях.

Подпоручик Шапошников был назначен командиром полуроты в 3-ю роту батальона. В подразделениях батальона служили исключительно православные, так как местное население воинской повинности не несло. 50 % личного состава составляли русские и украинцы, остальная часть выпадала на поляков, евреев, грузин и армян. Солдаты служили по три года, призывались в возрасте 21 года, были молодые, крепкие и выносливые. Летом носили белую рубаху и малиновые брюки из бараньей кожи, которые должны были спасать от колючих растений.

Из двадцати офицеров 1-го стрелкового Туркестанского батальона только шестеро относились к числу молодых, остальные и по возрасту были значительно старше, и выслугу лет имели от десяти до двадцати лет, причем служили преимущественно в том же батальоне. Как позже вспоминал Борис Михайлович, по этой причине он и другие молодые офицеры «ходили в батальоне, как говорится, на цыпочках и, хотя по закону на офицерских собраниях имели право голоса, никогда его не подавали, слушая, что говорят старшие».

По службе у Шапошникова все складывалось достаточно удачно. Правда, всего через месяц после его прибытия в роту, где он был назначен обучать молодых солдат, у него произошло столкновение с фельдфебелем роты, состоявшим на сверхсрочной службе.

Фельдфебели, относившиеся к унтер-офицерскому составу, на котором лежало поддержание внутреннего порядка в подразделениях, в старой русской армии, как известно, были грозой не только для солдат. Иногда они не ставили ни в грош и младших офицеров роты, сплошь и рядом докладывая ротному командиру об ошибках полуротных.

И вот однажды, когда Шапошников пришел на занятия, он увидел, что солдаты делают ружейные приемы не по уставу. Спросил унтер-офицера, почему так делается. Тот ответил: «Так приказал фельдфебель».

Шапошников приказал позвать фельдфебеля, и, когда тот пришел, заставил его прочитать нужные параграфы устава.

– Понял, как нужно делать? – спросил Борис Михайлович.

– Понял, – ответил тот, – только у нас иначе делается.

– Так вот, фельдфебель Серый, запомни раз и навсегда, что нужно делать так, как написано в уставе, – сказал подпоручик. – А кунштюки с винтовкой я и сам умею делать!

Взяв в руки винтовку, Шапошников приказал фельдфебелю командовать, сам четко проделал прием по-уставному, а затем от ноги подбросил перед собой винтовку так, что она трижды перевернулась, в вертикальном положении поймал ее у середины своей груди.

– Видел, как можно делать? – заметил Борис Михайлович. – Но это не по уставу, и впредь не сметь отменять уставных требований.

Данный незначительный эпизод из жизни Б. М. Шапошникова, о котором он подробно рассказал в своих мемуарах, говорит о многом. При всех сложностях и противоречиях своего трудного времени Борис Михайлович всегда четко следовал установленным правилам, не допуская послаблений и колебаний в сторону. Это и позволило ему выжить в условиях, когда многие другие стали жертвами различных обстоятельств, ошибок и наговоров. Но об этом несколько позже.

Затем Шапошников постепенно начал ломать и так называемую «словесность» – так именовалось на солдатском языке изучение устава внутренней службы в сочетании с обязанностью солдата знать свое начальство, различать чины и т. д. Премудростям «словесности» солдат обучали унтер-офицеры, и сводилась она к механической зубрежке. По вызову отделенного новобранцы вскакивали, ударяли себя ладонями по швам брюк и без ошибки должны были отчеканить ответ на вопрос унтер-офицера. Отвечали скороговоркой и даже какими-то белыми стихами. И стоило только чуть заикнуться, как следовало грозное внушение отделенного новобранцу.

Подпоручик Шапошников стал добиваться, чтобы его солдаты не механически заучивали необходимый материал, а прежде всего думали и запоминали осознанно. Такая методика была встречена унтер-офицерами с явным неудовольствием. Но подпоручик настойчиво добивался своего.

В роте было немало неграмотных молодых солдат, даже русских, не говоря уже о солдатах других национальностей. По требованиям того времени за пять месяцев нужно было научить их читать, писать и считать. Занимались этим унтер-офицеры. И если лица славянской национальности и евреи с данной задачей, как правило, справлялись успешно, то кавказцам грамота давалась очень трудно.

Шапошников четко выполнял свои служебные обязанности. Подчиненные всегда видели его в батальоне аккуратно в 8.30 утра подтянутым, замечающим любую неточность в действиях солдат и обучающих их унтер-офицеров и умеющим ровно и спокойно поправить дело. После обеденного перерыва подпоручик ежедневно вновь приходил в свою роту и проводил предусмотренные занятия, контролировал унтер-офицеров. Вскоре полурота, которой командовал Шапошников, стала заметным в батальоне подразделением в выучке и дисциплине.

Летний лагерный период прошел для Шапошникова не менее успешно, чем зима 1903/04 года. В начале сентября Ташкентскому батальону делал смотр прибывший из Петербурга генерал. Экзамен предстоял очень важный, так как результаты смотра шли в приказ по военному ведомству. В день смотра роте, в которой служил Шапошников, досталось сложное упражнение: стрельба по 12-фигурной мишени в рост одиночным огнем из положения лежа с упора на дистанции 1400 шагов. Сложность стрельбы заключалась в том, что на такой большой дистанции нужно было точно учитывать силу ветра и соответственно выносить точку прицеливания, целясь не под мишень, а на две, даже четыре фигуры от нее в сторону, противоположную направлению ветра.

Сам Борис Михайлович так рассказывает о ходе и результатах этой стрельбы: «Дошла очередь стрелять нашей роте. Запретив унтер-офицерам вмешиваться в дело, дабы не нервировать стрелков, я и ротный командир давали точки прицеливания и наблюдали за каждым выстрелом. Рота дала сверхотличный результат… Сверхотлично стрелял и весь батальон, заняв по стрельбе первое место в лагере».

На деловые качества Шапошникова обратило внимание начальство. В первый же год службы его прикомандировали к штабу округа, предложив наблюдать за печатанием нового мобилизационного расписания, которое было строго секретным документом, и работать с его корректурой.

Некоторый интерес для современника представляет вопрос оплаты труда молодого офицера в Российской империи в то время. По воспоминаниям самого Б. М. Шапошникова, он в чине подпоручика ежемесячно получал 76 рублей. Из них 15 рублей стоил съем квартиры, 12 рублей уходило на обеды и ужины, 10 рублей – на обмундирование, еще 10 – на стирку белья, 3 рубля – на жалованье денщику, на прочие карманные расходы оставалось от 11 до 16 рублей в месяц. Это была очень скромная сумма даже в то время. Поэтому большинство молодых офицеров долгое время оставались не женатыми. Всем их бытом занимались денщики. Они должны были вовремя разбудить офицера, приготовить утром чай, сходить за обедом и ужином, заботиться о ведении всего хозяйства своего офицера. Поэтому, даже уезжая в командировку, офицер всегда брал с собой своего денщика.

В то время современной системы командирской подготовки для офицеров не было, и даже занятия по простейшей тактике с ними не проводились. В виде особых занятий иногда слушались доклады офицеров службы Генерального штаба на исторические темы, которые на профессиональную подготовку офицеров практически не влияли. Считалось, что премудрости военного искусства они должны были постигать самостоятельно и преимущественно на практике в ходе маневров или даже на войне. Поэтому Борис Михайлович был очень рад, когда после лагерного сбора в сентябре 1904 года командир батальона предложил ему отправиться в Самарканд в нештатную окружную школу фехтования при 2-м казачьем Уральском полку. После четырехмесячной подготовки офицеры, прошедшие курс, становились инструкторами по фехтованию на рапирах, эспадронах и штыках.

Так как занятия в школе занимали всего четыре часа в день, офицеры, собранные на учебу, а их было всего восемь человек, попросили расписать их по казачьим сотням, чтобы учиться верховой езде и конному строю. Так Борис Михайлович получил первые навыки кавалерийской службы.

К этому времени подпоручик Шапошников уже наметил для себя очередную задачу – закончить Николаевскую академию Генерального штаба – самое престижное высшее военно-учебное заведение Российской империи. Но поступить туда учиться было очень не просто. В частности, требовалось прежде не менее трех лет отслужить в строю. Именно поэтому Борис Михайлович отказался от предложенной ему должности в штабе округа.

В то время существовала особая атмосфера в России и армии в связи с начавшейся в январе 1904 года войной с Японией. Многие офицеры с западных военных округов в поисках славы и чинов рвались на театр военных действий. Особенно эти стремления наблюдались у туркестанцев. Дело в том, что командующий Маньчжурской армией, а с осени 1904 года и главнокомандующий вооруженными силами России на Дальнем Востоке генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин свою офицерскую службу начинал в 1866 году в том же 1-м стрелковом Туркестанском батальоне, а затем на протяжении одиннадцати лет тесно соприкасался с ним по службе. Это придавало многим особы шарм.

Шапошников также стремился попасть в действующую армию, но ему, по его словам, не повезло при жеребьевке, которую устроил командир батальона для все желающих.

Зато ему повезло в другом. В офицерском собрании батальона имелась довольно богатая библиотека, по оценке Бориса Михайловича, даже лучшая, нежели в общегарнизонном собрании Ташкента. Почти четыре десятилетия накапливались в ней книги, газеты, журналы за счет фонда, который складывался из небольших ежемесячных взносов офицеров. В библиотеке имелись сочинения классиков и видных военных авторов. Осенью 1904 года офицерским собранием батальона Шапошников был избран заведующим этой библиотекой без отрыва от своих прямых служебных обязанностей. По сути дела, это была дополнительная нагрузка, но Борис Михайлович воспринимал ее как особое к нему доверие начальства и дополнительную возможность подготовки к поступлению в Николаевскую академию Генерального штаба.

31 января 1905 года Шапошников был назначен начальником учебной команды батальона с правами ротного командира. Через эту команду проходили все солдаты, призванные на военную службу и направленные в 1-й Туркестанский батальон. Молодой офицер был ошеломлен таким повышением в должности, так как обычно ее занимали офицеры, прослужившие достаточно долго и имевшие чин не меньше штабс-капитана.

Поражение России в войне с Японией очень болезненно будет воспринято обществом и армией. Позже в своих воспоминаниях Б. М. Шапошников будет много писать о том, какие революционные преобразования происходили в российском обществе и даже военной среде после завершения этой войны. Безусловно, все это имело место, и, имея постоянный доступ в периодической печати, Борис Михайлович был в курсе многих событий. Но едва ли он – подпоручик – разделял в то время какие-либо революционные взгляды. В то время его помыслы и энергия были нацелены совсем на другое, а по жизни он уже научился выделять главное.

Осенью 1906 года с Маньчжурии в батальон вернулось три офицера, и один из них принял от Шапошникова учебную команду. Сам Борис Михайлович был произведен в поручики и вернулся к исполнению должности командира полуроты в свое подразделение. При этом по специальному разрешению командования он начал интенсивную подготовку к поступлению в Николаевскую академию Генерального штаба и, по его собственному выражению, превратился в затворника: днем нес службу в батальоне, ночью упорно занимался.

Важно отметить тот факт, что случаи поступления туркестанцев в Николаевскую академию Генерального штаба были единичными. За всю историю батальона, начиная с 1865 года, в академию поступило всего два человека, и первым из них был А. Н. Куропаткин. Шапошников был третьим, кто решился на этот шаг. Всего же в том году со всего Туркестанского военного округа на поступление в академию подали заявки пять человек…

Но прежде, чем быть направленным для сдачи экзаменов в Санкт-Петербург, нужно было пройти окружные испытания, которые состоялись в начале мая 1907 года. Они заключались в решении тактической задачи, написании сочинения и сдаче экзамена по верховой езде. Шапошников все эти предварительные экзамены сдал успешно.

После этого для сдачи экзаменов уже непосредственно в академии в Санкт-Петербурге офицеру представлялся месячный отпуск. Борис Михайлович был освобожден от службы и покинул Ташкент. Воспользовавшись отпуском, он поехал навестить родителей в Белебее и одновременно использовал это время для того, чтобы подтянуть свои знания в иностранных языках.

Таким образом, Б. М. Шапошников первые годы своей офицерской службы провел в Туркестане, где получил богатую практику командования подразделением и в очередной раз зарекомендовал себя как исполнительный и исключительно грамотный офицер. При этом, что особенно важно, все это время он имел перед собой вполне конкретную цель поступления в Николаевскую академию Генерального штаба и делал все возможное для того, чтобы достичь этой цели.

НИКОЛАЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБАПроведя в родительском доме две недели, Шапошников выехал в Петербург, куда и прибыл 17 августа 1907 года. Затем, успешно сдав вступительные экзамены (при средней норме 8 баллов набрал 9,82 балла), поручик Б. М. Шапошников в числе 124 офицеров приказом начальника Генерального штаба от 16 октября 1907 года был зачислен на младший курс Николаевской академии Генерального штаба.

Николаевская академия Генерального штаба вела свою историю с 1832 года. До этого времени послепервичной подготовкой офицеров в русской армии не занимались. Поэтому нередкими были случаи, когда военачальники высшего звена управления рассуждали на уровне взвода и роты. Наполеоновские войны начала XIX века, заключавшиеся в слаженных действиях на поле боя дивизий и корпусов, в маневре армиями на большие расстояния, показали всю ущербность такого положения. Во всем мире к военному образованию начали относиться с должным уважением, и Российская империя была вынуждена последовать этому примеру.

Правда, в первые 20 лет существования академии в полной мере реализовывать заложенные идеи не удавалось – мешала косность старого генералитета, который в молодых образованных офицерах видел угрозу для своего существования. Дошло до того, что «академики» всячески притеснялись по службе, очень медленно продвигались по служебной лестнице. Но неудачная для России Крымская война поставила все на свое место. Выпускник академии Дмитрий Милютин начал реформу русской армии, в том числе и с ломки прежней кадровой системы. В годы Русско-турецкой войны 1877–1878 годов «академики» командовали дивизиями и корпусами, руководили штабами объединений и соединений. С тех пор Николаевская академия Генерального штаба стала самым престижным военно-учебным заведением в системе подготовки командно-штабных кадров высшего звена управления для российской армии.

В то время академия размещалась в Санкт-Петербурге в специально построенном для нее двухэтажном здании в форме буквы «П», расположенном на Суворовском проспекте. Рядом находились сквер с памятником выпускникам академии, павшим в боях во время Крымской, Русско-турецкой и Русско-японской войн, а на соседнем переулке – Суворовский музей и церковь, перенесенная сюда из села Кончанского.

На устройство офицерам было предоставлено несколько дней. Для Шапошникова бытовые хлопоты начались с поиска жилья. Подходящая комната нашлась неподалеку, на Суворовском проспекте, в доме, расположенном между 5-й и 6-й Рожественскими улицами. Поселился там Борис Михайлович вместе с младшим братом Евгением – студентом Политехнического института. Платили за комнату с обедом 40 рублей в месяц, притом что квартирных офицеру полагалось 25 рублей. Приходилось доплачивать из 74-рублевого жалованья поручика и жить очень экономно.

Затем начались занятия в академии, которые строились следующим порядком: Трижды в неделю с 8 часов утра начинались уроки верховой езды. Лекции читались с 9 до 12 часов, затем делался 30-минутный перерыв на завтрак, и снова лекции до 4 часов дня.

В течение первого года учебы в академии слушатели изучали тактику пехоты, конницы, артиллерии, полевую фортификацию, устройство вооруженных сил вообще и армий важнейших европейских государств в частности, а также и США, историю военного искусства с древнейших времен и до войн Наполеона включительно, историю военного искусства России, общую историю XIX века и русскую историю, геодезию и т. д. Изучение иностранных языков проводилось по вечерам для желающих. Зато верховая езда как на вступительных экзаменах, так и в процессе обучения рассматривалась как ведущая дисциплина в подготовке офицеров Генерального штаба – занятия в манеже проводились практически без перерывов на всех курсах.

Подобное пристрастие к кавалерийскому делу объяснялось опытом Русско-японской войны. Тогда, в бою под Яньтайскими копями, одна из дивизий русской армии, попав в высокий гаолян, рассыпалась. Начальник дивизии генерал Орлов был ранен, а начальник штаба подполковник Глобачев не смог справиться с управлением конем, который унес его в тыл. В результате этого управление дивизией было потеряно, о чем было доложено по команде. Поэтому было решено верховой езде в академии уделять особое внимание.

Академическое начальство строго следило за посещением манежа и лекций, но мало интересовалось тем, что делают офицеры вне стен академии и условиями их жизни.

На втором курсе академии чисто военные дисциплины занимали еще больший удельный вес, чем на первом: стратегия, общая тактика, история новейших войн, общая военная статистика, представлявшая, по существу, обзор пограничных с Россией стран на западе и востоке, инженерная оборона государства, военные сообщения, военно-морское дело и т. д. Помимо работы в академии, к практическим занятиям по тактике приходилось много готовиться дома.

После завершения учебы на втором курсе и сдачи экзаменов офицеры уходили в войска, считаясь окончившими академию по второму разряду. И только те, кто имел успеваемость свыше 10 баллов, оставались для продолжения учебы на дополнительном курсе. В результате такого «отсева» в том году из 95 человек, окончивших старший курс, на дополнительный курс было зачислено 62 человека. В их числе был и Б. М. Шапошников, который по успеваемости был на седьмом месте.

Офицеры, оканчивавшие дополнительный курс, предназначались для службы по линии Генерального штаба, т. е. в качестве обер-квартирмейстеров штабов дивизий (оперативных отделений). Они должны были уметь готовить боевые документы, правильно передавать распоряжения командира, составлять различные аналитические справки и доклады. В связи с этим программа дополнительного курса состояла преимущественно из практических занятий и разработки письменных научных работ. По результатам проведенных исследований требовалось делать доклады.