Артериальная гипертензия. Путь к здоровью сосудов и сердца

– глазные яблоки неподвижны,

– мышечный тонус сохранен, мышцы подчелюстной области напряжены,

– повышена секреция гормона роста;

· быстроволновый сон составляет 20—25%, недостаточность может привести к повышенной возбудимости, развитию неврозов, в этот период отмечается:

– быстрое движение глазных яблок,

– расслабление мышц,

– повышение и нестабильность артериального давления, возможна тахикардия.

Предполагается, что быстроволновая фаза сна имеет большое значение для формирования ассоциативных процессов и консолидации памяти.

Также показатели давления неодинаковы в различном возрасте. Не надо забывать, что у детей до 14 лет артериальное давление значительно ниже, чем у взрослых, и имеет определенные возрастные показатели. У взрослых средними нормальными цифрами являются 120/80 мм рт. ст.

Повышение показателей артериального давления называется гипертензией или гипертонией. Термин «гипертензия» происходит от смешения греческого слова hyper – повышенное и латинского tendere – натягивать (натяжение). А термин «гипертония» ведет происхождение от греческих слов hyper – повышенное и tonus – напряжение. То есть гипертензия и гипертония – слова синонимы. Далее в книге слово «гипертония» будет использоваться в связи с эссенциальной гипертонической болезнью, а «гипертензия» – по отношению к вторичной гипертензии, чтобы избежать путаницы.

Под артериальной гипертензией понимают стойкое повышение АД более чем 140/90 мм рт. ст., зафиксированное в разное время при нескольких измерениях в различных местах тела (на плече, бедре) и разных положениях (стоя, лежа). При определенных патологиях возможно повышение одного из значений артериального давления. Например, при повышении числа и силы сокращений сердца может увеличиться только систолическое давление, а при выраженном спазме сосудов – только диастолическое. Для постановки диагноза артериальной гипертензии достаточно стойкого увеличения одного из компонентов АД: либо систолического, либо диастолического.

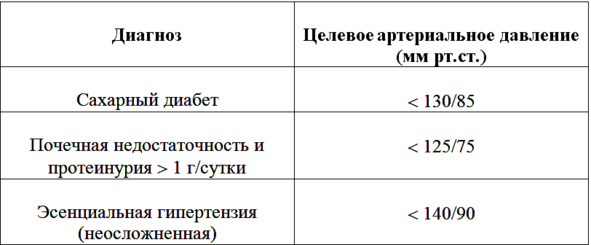

Целевое артериальное давление

В последние годы сформулировано понятие о целевом артериальном давлении, которое подразумевает определенное значение этого показателя. Данный параметр необходимо поддерживать у каждой категории пациентов на определенном уровне (табл. 6).

Таблица 6. Целевые значения артериального давления

Использование в клинической практике показателя целевого (требуемого) артериального давления – это новый подход, который принципиально отличает современные стандарты гипотензивной терапии. У пациентов артериальное давление не должно превышать представленных показателей и в этом случае по данным различных исследований значительно снижаются темпы прогрессирования заболевания.

Классификация гипертензий

В настоящее время нет единой классификации артериальной гипертензии. Поэтому на первом этапе необходимо выделить:

· первичную гипертензию или гипертоническую болезнь (эссенциальная артериальная гипертония, спонтанная семейно-наследственная гипертония), этиология которой в настоящее время еще до конца не установлена – 85—90% случаев выявления гипертензии;

· вторичную гипертензию – симптоматическую, при которой повышение АД обусловлено каким-либо заболеванием – 10—15% случаев выявления гипертензии.

Точные причины эссенциальной артериальной гипертензии неизвестны. Предложено несколько теорий, но ни одна из них полностью не объясняет причину развития болезни:

· первопричиной заболевания является поражение периферической нервной системы – в результате нарушения передачи нервного импульса сосуды расширяются и сужаются несогласованно;

· в основе развития патологического процесса лежат нарушения психосоматических взаимодействий;

· мозаичная теория предполагает, что развитие заболевания происходит на фоне совокупности целой группы факторов.

В свою очередь симптоматическая (вторичная) гипертензия подразделяется на ряд форм, среди которых основными являются:

1. гемодинамическая артериальная гипертензия, развитие которой связано с нарушениями гемодинамики в результате органической патологии крупных сосудов (главным образом аорты) или сердца; среди наиболее часто встречающихся причин выделяют:

• коартация аорты,

• склероз стенок аортальной камеры, как правило, развивающийся при атеросклерозе аорты,

• крупные артериовенозные фистулы,

• недостаточность клапана аорты,

• панартериит аорты и ее ветвей (синдром Такаясу – неспецифический аортоартериит),

• сужение магистральных почечных артерий (вазоренальные) – одно- и двусторонний стеноз или дисплазия почечных артерий,

• поражение сонных и позвоночных артерий с нарушением в них кровообращения,

• выраженная брадикардия при полной атриовентрикулярной блокаде;

2. нейрогенная артериальная гипертензия – вызваны патологией со стороны нервной системы, в том числе и поражением головного мозга (центральной нервной системы), развивающиеся в результате:

• перенесенных заболеваний головного мозга:

– энцефалопатии,

– черепно-мозговые травмы,

– энцефалит,

– опухоли головного мозга,

– гипоталамический синдром,

– диэнцефальный гипертензионный синдром Пейджа,

– поражение лимбической системы;

• заболеваний периферической нервной системы:

– полиомиелит,

– отравление солями таллия и т.д.,

– вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу;

• снижения (ослабления) тормозных (депрессорных) рефлексов с барорецепторов рефлексогенных зон аорты и сонных артерий – наиболее часто при их атеросклерозе;

3. эндокринопатические артериальные гипертензии, причиной развития которых являются, как правило, патология эндокринных органов:

• поражение гипофиза или гипоталамуса – болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия,

• опухоли или гиперплазия коры надпочечников – первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна) и синдром Иценко-Кушинга,

• опухоли мозгового слоя надпочечников – феохромоцитома,

• опухоли околоклубочкового (юкстагломерулярного) аппарата почек – ренинома,

• диффузный токсический зоб (тиреотоксикоз);

4. почечная артериальная гипертензия (нефрогенная) развивается при патологии почек:

• диффузное воспаление почек (нефрит, диффузный гломерулонефрит, пиелонефрит),

• опухоли почек,

• при патологии околопочечной области (сдавление почек) – паранефрит, опухоли, травмы с образованием гематом и др.,

• почечнокаменная болезнь,

• аутоиммунные заболевания,

• амилоидоз,

• диабетический гломерулосклероз,

• нефропатия беременных,

• аномалии развития почек,

• туберкулез почек,

• реноваскулярная гипертензия, которую ряд авторов относит к данному разделу, а другие – к гемодинамическим артериальным гипертензиям;

5. в отдельную группу выделяют также ренопривную артериальную гипертензию, развивающуюся при удалении обеих почек;

6. лекарственная артериальная гипертензия, связанная:

• с применением лекарственных средств:

– повышающих артериальное давление, например, адреномиметики (эфедрин),

– влияющих на системы его регуляции артериального давления – глюкокортикоиды и гормональные противозачаточные средства (длительное применение), фенацетин в больших дозах и др.;

• с отравлением солями тяжелых металлов.

Артериальную гипертензию, развивающуюся при дискринии в период климакса одни исследователи склонны связывать с гормональной перестройкой и изменением функционального состояния яичников. Большинство авторов считают, что повышение артериального давления в этот период не связанно с нарушением функции яичников и относят его к гипертонической болезни, возникающей у женщин в климактерическом периоде.

Классификация артериальной гипертензии в зависимости от наличия изменений в органах-мишенях (Рекомендации экспертов ВОЗ и Международного общества по гипертензии 1993 и 1996 гг.).

I стадия – увеличение АД при отсутствии объективных признаков поражения органов-мишеней.

II стадия – увеличение АД при наличии изменений внутренних органов без нарушения их функционального состояния (по крайней мере, одного из следующих признаков):

· гипертрофия левого желудочка (рентгенография органов грудной клетки, электрокардиография, эхокардиография);

· сужение артерий сетчатки (генерализованное или фокальное);

· атеросклеротическое поражение аорты, сонных, коронарных, подвздошных или бедренных артерий (ультразвуковое или ангиографическое исследование);

· микроальбуминурия, протеинурия и/или небольшое повышение содержания креатинина в плазме крови (1,2 – 2,0 мг/дл);

III стадия – повышенные АД патоморфологические изменения внутренних органов с нарушением их функциональной активности:

· сердце – стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность;

· сосуды – расслаивающая аневризма аорты, симптомы окклюзирующего поражения артерий;

· головной мозг – инсульт, временные (повторяющиеся) нарушения мозгового кровообращения, гипертоническая энцефалопатия, сосудистая деменция;

· сетчатка – кровоизлияния и экссудаты с отеком соска зрительного нерва или без него;

· почки – содержание креатинина в плазме крови выше 2,0 мг/дл, симптомы почечной недостаточности, нефросклероз.

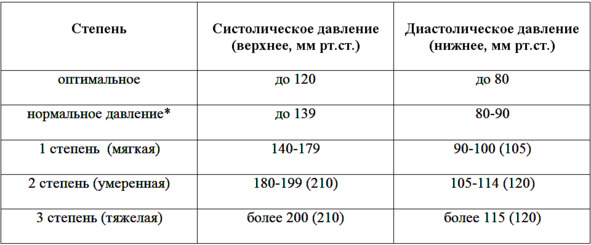

Классификация гипертензии в зависимости от показателей артериального давления (Рекомендации экспертов ВОЗ и Международного общества по гипертензии).

Таблица 7

(Примечание: * – при отсутствии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, почечная недостаточность и т. д.)

Использование категорий «мягкая», «умеренная» и «тяжелая» гипертензия характеризует выраженность синдрома повышенного артериального давления без определения его первопричины (первичный, вторичный). В настоящее время эти состояния определяются как 1, 2 и 3 степень. Однако в связи с тем, что принципы медикаментозной терапии как эссенциальной, так и симптоматической гипертензии во многом схожи, при подборе дозы или комбинации гипотензивных средств вполне оправдано применение именно этой классификации.

В классификации ВОЗ была отдельно выделена пограничная гипертензия (систолическое давление 140—159 мм рт. ст., диастолическое – 90—94 мм рт. ст.), которая отсутствует в последней редакции, так как по всем показателям относится к 1 степени.

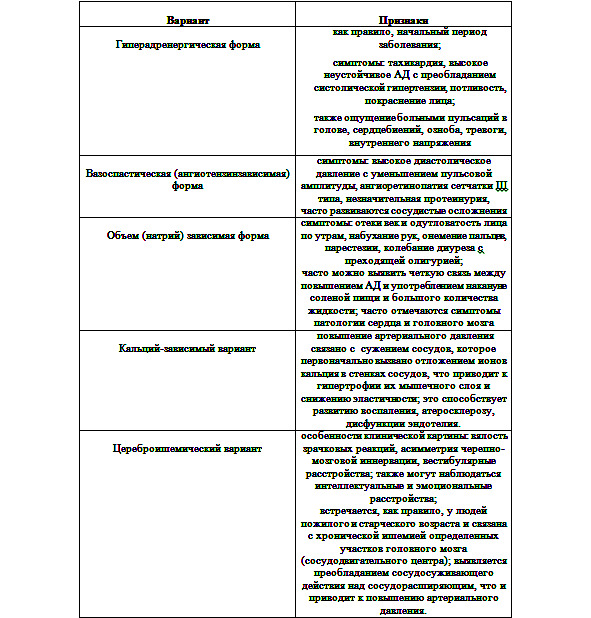

Также выделяют варианты течения артериальной гипертензии в зависимости от клинической картины и изменения ряда биохимичесих показателей.

Таблица 8. Клинико-биохимические варианты (формы) гипертензии

Этиология гипертонической болезни

Однозначного ответа на причины развития первичной гипертонической болезни, к сожалению, нет. Результаты исследований по изучению этиологии противоречивы, так как даже у одного и того же больного факторы, инициирующие очередные обострения течения заболевания, могут быть различны.

Все причины или факторы риска развития гипертонической болезни принято делить на две большие группы – экзогенные и эндогенные причины.

Среди экзогенных факторов наиболее значимыми являются:

· длительное психологическое перенапряжение – хронический стресс;

· гиподинамия;

· ожирение;

· переедание – несоответствие между энерготратами и физической нагрузкой;

· курение – никотиновая интоксикация;

· злоупотребление спиртным – алкогольная интоксикация;

· частое употребление в пищу чрезмерно соленых и острых блюд – злоупотребление поваренной солью.

По мнению многих исследователей, основной причиной гипертонии является неправильный образ жизни, который можно определить как:

· неумение преодолевать стрессовые ситуации;

· неправильное питание и, как следствие, ожирение;

· гиподинамия.

Развитие гипертонической болезни у молодых людей, чья деятельность отличается высокой психологической напряженностью, связана с большой ответственностью и повышенным вниманием, является прямым подтверждением данного положения.

Ряд авторов наиболее важной причиной развития гипертонической болезни считает ожирение, что подтверждается эпидемиологическими исследованиями, в которых выявлено наличие корреляции между степенью ожирения и повышением артериального давления. А, согласно результатам последних исследований в жировой ткани, особенно локализованной в брюшной полости, происходит синтез биологически активных соединений, способствующих повышению артериального давления. С другой точки зрения, увеличение массы тела надо отнести к числу предрасполагающих, а не собственно причинных факторов.

Эндогенные причины заболевания. В настоящее время все большее число исследователей уделяет внимание изучению наследственных факторов в развитии заболевания. Показано, что гипертония проявляется примерно у 50% прямых потомков болеющих. Гипертоническая болезнь при этом протекает более злокачественно.

Большинство исследователей считает, что решающее значение в развитии гипертонии имеет сочетание наследственной предрасположенности и влияние внешних факторов. Повышенная активность высших вегетативных центров или, например, нарушение депонирования норадреналина в окончаниях симпатических нервных волокон создает предпосылки к возникновению артериальной гипертензии пограничного типа.

Также существует мнение, что основными, среди прочих, провоцирующими факторами возникновения эссенциальной гипертонии являются:

· гормональный дисбаланс,

· нарушение реабсорбции ионов натрия (соли) в почках и/или

· наличие в крови сосудосуживающих веществ.

Например, нарушение выведения ионов натрия может быть обусловлено как генетическими факторами, так и образом жизни человека – потребление значительного количества соленой пищи.

Примерно у 10% пациентов гипертензия развивается как результат другого заболевания или как побочный эффект применяемых лекарств. Такой тип гипертонии называется вторичной гипертензией.

Наиболее распространенные причины вторичной гипертензии описаны в разделе «Классификация гипертонической болезни».

В заключение раздела упомянем определение гипертонии древних медиков Востока: «Аккумуляция печеночного воздуха ввиду долгого нервного напряжения, депрессивное состояние и гнев, которые создают накал, повреждающий yin (инь) печени, при том, что yang (янь) не перетягивается yin (инь), гиперфункция печеночного yang (янь), или слабая функция почек в связи с преклонным возрастом, недостаточное yin (инь) почек, неподпитанная печень, чрезмерное потребление жирной или сладкой пищи, запой, выделение мокроты и внутренней влаги, которая испаряет жидкость организма, становясь мокротой, загрязняющей в дальнейшем канал yin (инь)».

Собственно, уже в древности обращали внимание на основные факторы риска развития гипертонической болезни.

Генетические факторы, обуславливающие развитие гипертонической болезни. Еще в двадцатые годы ХХ века Г.Ф.Ланг отметил роль наследственной предрасположенности в развитии первичной гипертонической болезни. Однако изучение генетических нарушений на молекулярном уровне (ДНК) были осуществлены лишь в последние годы. Дефекты определенных генов и/или их сочетанин, по-видимому, не одинаково у различных пациентов. В настоящее время внимание ученых обращено на исследование полиморфизма:

· гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ);

· гена рецептора ангиотензина II;

· гена синтетазы оксида азота (NOS).

Полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Получены данные о связи полиморфизма гена АПФ с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – гипертонией, инфарктом миокарда, гипертрофией левого желудочка, гипертрофической кардиомиопатией, а также с заболеваниями почек и сосудистыми осложнениями сахарного диабета. Результаты Фримингамского исследования свидетельствуют о том, что наличие D-аллели гена АПФ взаимосвязано с более высокими показателями артериального давления у мужчин. Наиболее выражена корреляция D-аллели со значениями диастолического давления. У женщин данных закономерностей не выявлено. Аналогичные результаты получены в исследованиях китайских специалистов (ассоциации полиморфизма гена АПФ с гипертонией). Однако при наличии других факторов риска эти закономерности не прослеживаются. Но в значительном количестве исследований связи полиморфизма гена АПФ с гипертензией не выявлено.

Косвенным подтверждением взаимосвязи между полиморфизмом гена АПФ и гипертензии являются результаты исследований, в которых выявлена положительная корреляция между эффективностью терапии ингибиторами АПФ с генотипом гена АПФ (присутствие D-аллели). Показано, что у пациентов с диагнозом эссенциальная гипертония регрессия гипертрофии левого желудочка при лечении ингибиторами АПФ более выражена у больных гомозиготных по II аллеле, по сравнению с гомозиготами по DD-аллеле.

Полиморфизм гена АПФ и дисфункция эндотелия. В развитии и патогенезе гипертонической болезни большая роль отводится функциональной активности эндотелия сосудов (см. ниже). В эксперименте показано, что увеличение активность тканевой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы коррелирует с нарушением вазодилатации (эндотелийзависимой). С другой стороны, выявлено, что нарушение функции эндотелия сопровождается изменением содержания таких факторов свертывания крови как фактор Виллебранда и тромбомодулин (маркеры нарушения функции эндотелия). Показано, что у больных артериальной гипертонией с DD генотипом достоверно более высокая концентрация этих кофакторов свертывания крови по сравнению с больными со II генотипом.

Известно, что функциональная активность органов тесно связана с их строением. Поэтому неудивительно, что и строение стенки сосуда у людей с генотипом, предраполагающим к развитию артериальной гипертонии, изменено. В исследовании ELSA при обследовании больных артериальной гипертонией с DD генотипом была выявлена достоверно большая толщина интима-медиа (слой стенки сосуда, расположенный непосредственно под эндотелием) и большая распространенность атеросклеротических изменений в сонных артериях, по сравнению с больными со II и ID генотипом.

Рецептор ангиотензина II. Описано более 10 видов полиморфизма промоторной области гена рецептора ангиотензина II Р1 (АТ2Р1). В наибольшей степени изучен полиморфизм мутации А1166С, который был впервые описан Bonnardeaux с соавторами. Показано, что частота С-аллеля достоверно чаще встречается у больных артериальной гипертонией. Также она выявляется у здоровых людей, имеющих родственников больных гипертонией.

Однако в работах других авторов не обнаружена корреляция между наличием артериальной гипертонии и полиморфизмом гена АТ2Р1.

В то же время показана взаимосвязь С-аллели гена АТ2Р1 с риском развития инфаркта миокарда, среди европейцев, а у японцев также и с толщиной интима-медиа и распространённостью атеросклеротических изменений общих сонных и периферических артерий. Эти морфологические изменения свидетельствуют о повышении «жесткости» магистральных артерий, в частности аорты, у больных гипертонией с А1166С генотипом, что сопровождается изменением скорости распространения пульсовой волны. Данная взаимосвязь не выявлена у здоровых людей.

Установлено, что у больных с генотипами СС и АС АТ2Р1 достоверно выше сосудосуживающий эффект агонистов (стимуляторов) адренорецепторов, по сравнению с пациентами с АА генотипом как в исследованиях in vivo, так и in vitro.

После обработки данных с использованием множественного регрессионного анализа выявлено, что генотип рецептора АТII является вторым, по значимости, показателем, определяющим «жесткость» аорты, после значения систолического артериального давления.

Ген синтетазы оксида азота (NOS). Подробнее об изоформах NOS мы расскажем в разделе «Патогенез артериальной гипертонии». Здесь только отметим, что в эксперименте получены данные о мутации гена NOS2 (индуцибильной) в локусе 46сM у гипертензивных крыс линий Вистар-Киото и Дельфских сольчувствительных крыс.

Хотя, не выявлено четкой взаимосвязи между определенным генотипом и риском развития гипертонической болезни, вероятно, существуют определенные предрасполагающие факторы к развитию заболевания. Однако это не должно восприниматься человеком как неминуемая предопределенность. Развитие заболевания среди родственников составляет, как нами уже отмечалось, примерно 50%. Но у другой половины ведь не поставлен диагноз гипертоническая болезнь. А почему? А может быть, не столько имеет значение генетическая предрасположенность, сколько образ жизни в семье. Следовательно, если кому-либо из ваших кровных родственников поставлен диагноз эссенциальная гипертоническая болезнь, то вам просто необходимо соблюдать определенные правила, о которых рассказано в этой книге. Если коротко – правильное питание, правильная осанка, физическая нагрузка, а также мероприятия, направленные на поддержание иммунитета.

Патогенез гипертензии

Как было показано выше, примерно в 90% случаев первопричину стойкого повышения артериального давления выявить не удается и только у 10% больных можно с достаточной степенью точности установить ее. В последнем случае говорят о вторичной гипертензии. Сначала остановимся на современных представлениях о патогенезе эссенциальной гипертонии, а затем коротко – на механизмах развития вторичной гипертензии.

Патогенез эссенциальной гипертонии

Выше были рассмотрены основные механизмы регуляции кровообращения и, соответственно, артериального давления. Ученые получили много данных о регуляции кровообращения, но, тем не менее, в единую патогенетическую цепочку их выстроить достаточно сложно. Именно поэтому принято положение о неоднозначности патогенеза гипертонической болезни у различных больных, то есть единой теории происхождения и развития гипертонической болезни нет.

Многочисленные клинические и экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что существует большое количество механизмов, приводящих к развитию первичной гипертонии. Среди них выделяют три основных патофизиологических механизма:

• симпатическую нервную систему;

• ренин-ангиотензин-альдостероновую систему;

• обмен ионов натрия.

Симпатическая нервная система. В первой половине ХХ века Г. Ф. Лангом была выдвинута теория о решающей роли в развитии гипертонической болезни психического перенапряжения и психической травматизации. Сформулируем ее следующим образом: ведущий механизм в развитии гипертоничеcкой болезни – хроническая стимуляция симпатической нервной системы при наличии гиподинамии у людей всех возрастов (от детского до пожилого). Как отмечалось выше, эффекты активации симпатики в эволюционном аспекте формировались для реализации какого-либо действия – работы или непродолжительного психологического всплеска.

Что же происходит в организме человека в современных условиях?

Хронический стресс приводит к постоянной длительной активации симпатической нервной системы, что в свою очередь вызывает (схема 10):

· стимуляцию сердечно-сосудистой системы – повышение силы и частоты сердечных сокращений, сужение сосудов внутренних органов;

· регулярное высвобождение гормонов стресса – адреналина, глюкокортикоидов, в также антидиуретического гормона;

· повышение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы;

· повышение глюкозы в крови и гиперинсулинемию;

· нарушение кровообращения, приводящее к развитию тканевой гипоксии, при которой происходит:

– увеличение синтеза и секреции биологически активных соединений – интерлейкинов, фактора некроза опухоли, интерферонов и т.д.,

– повышение образования активных форм кислорода и др.;

· нарушение соотношения ионов натрия, калия, магния, кальция, являющее следствием длительного повышения гормонов в крови (глюкокортикоидов, альдостерона, антидиуретического гормона);

· повышение объема циркулирующей крови;