Гастроэнтерология. Здоровье пищевода

Лечение. При лечении пациентов необходимо использовать комплексный подход:

– устранение психоэмоциональных причин развития заболевания (по возможности),

– нормализация моторной и сенсорной функций.

Психоэмоциональный статус. Первое, то есть устранение первопричины заболевания – влияния стрессовых факторов, особенно трудно. Важно, чтобы пациент оценил важность этого обстоятельства и определенным образом скорректировал свой образ жизни и отношение к стрессирующим воздействиям. В этом важную роль могут сыграть занятия физическими упражнениями, регулярное проведение водных процедур; повышение устойчивости организма к стрессовым влияниям – освоение приемов шиацу, йоги, психомануальной терапии и др. Собственно, без этого полное излечение невозможно.

Очень важным элементом терапии должны быть доверительные отношения между врачом и пациентом, что может оказывать выраженное психотерапевтическое влияние. Объяснение причин заболевания и путей его устранения является важным элементом в общей схеме терапевтических мероприятий.

Дополнением к перечисленным мероприятиям в ряде случаев, должна быть использована коррекция состояния больного с помощью лекарственных препаратов из группы антидепрессантов. Традиционно используется препарат амитриптилин из группы трициклических антидепрессантов. Широкое распространение получили препараты, механизм действия которых связан с изменением обратного захвата серотонина нейронами головного мозга (феварин, фрамекс и др.). Антидепрессанты опосредованно оказывают анальгетическое (обезболивающее) действие, повышая порог чувствительности к боли, т.е. при одинаковой силе раздражения болевых рецепторов ощущение чувства боли уменьшается. Также следует отметить, что амитриптилин обладает холинолитическим действием, то есть снижает влияние парасимпатической нервной системы на орган. Напомним, что парасимпатическая нервная система (часть вегетативной нервной системы), иннервирующая все внутренние органы и ткани, оказывает стимулирующее действие на желудочно-кишечный тракт. В результате повышается его перистальтика, однако при этом тонус сфинктеров снижается, одновременно усиливается секреторная активность желез и т. д. Устранение этого эффекта может вызвать у пациента чувство успокоения.

По показаниям, в зависимости от вида психопатологического синдрома, для его устранения могут быть использованы психотропные средства других фармакологических групп:

• бензодиазепины – седуксен, феназепам, нозепам, мезапам;

• сульпирид (эглонил) – является представителем группы нейролептиков, имеет слабое седативное действие, улучшает настроение и контакт с людьми, уменьшает симптомы тревоги и страха, а также обладает свойствами прокинетика (см. ниже).

Устранение повышенного тонуса гладкой мускулатуры. Для устранения спазма, снижения сократительной активности гладких мышц пищевода и восстановления нормального передвижения пищи используют: М-холинолитики, миотропные спазмолитики прямого действия, селективные блокаторы кальциевых каналов.

М-холинолитики. В целях снижения влияния препаратов на весь организм в целом (системное действие) назначают следующие препараты данной группы:

• платифиллин – обладает выраженным влиянием на желудочно-кишечный тракт, дополнительным спазмолитическим эффектом; недостатком данного средства является то, что он хорошо всасывает и оказывает системное действие, проникает через гематоэнцефалический барьер (угнетение функции головного мозга);

• селективные М1-холиноблокаторы – гастрозепин (пирензепин) и телензепин, по химическому строению относятся к производным бензодиазепинов; плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте, в связи с чем системный эффект выражен слабо; однако могут оказывать незначительное психотропное действие, что при данной патологии не является противопоказанием; этот эффект препаратов надо учитывать при назначении других психотропных лекарственных средств.

Миотропные спазмолитики прямого действия – дротаверин (но-шпа), папаверин, мебеверин (дюспаталин) и другие препараты для устранения спазмов и хронической боли. Наиболее часто применяется мебеверин, обладающий выраженной антиспастической активностью. Важным преимуществом этого препарата является и то, что он с достаточно высокой селективностью оказывает действие на гладкие мышцы пищеварительного канала, практически не влияя на них в сосудах. Механизм действия соединения связан с блокадой поступления в миоциты (мышечные клетки) ионов натрия, что вызывает закрытие кальциевых каналов. Недостаток ионов кальция в клетке приводит к снижению тонуса и уменьшению силы мышечных сокращений. Важным является тот факт, что препарат оказывает не просто антиспастическое, а нормализующее действие на мускулатуру кишечника, не вызывая рефлекторной гипотонии. Эффект дюспаталина достаточно продолжительный и его назначают не более 2 раз в день.

Селективные блокаторы кальциевых каналов гладких мышц желудочно-кишечного тракта. Известно, что для сокращения мышц необходимо достаточное количество свободных ионов кальция в клетках для образования актин-миозинового комплекса. При уменьшении их количества не происходит эффективного сокращения мускулатуры, тонус ее снижается и мышцы расслабляются. Ионы кальция поступают в клетки по специальным кальциевым каналам. Разработаны лекарственные средства, которые блокируют определенные типы этих каналов в гладких мышцах желудочно-кишечного тракта. К этой группе относятся пинавериум бромид (дицетел) и отилония бромид (спазмомен).

Все лекарственные средства, снижающие тонус и моторику при длительном течении заболевания назначаются врачом сроком на 2—3 недели. Это приводит к стойкой нормализации моторной функции, а также устраняется болевой синдром. При острых приступах функциональной боли препараты могут применяться однократно или короткими курсами.

Для устранения пониженной двигательной активности или нарушений, связанных с ее дискоординацией по смешанному типу применяют препараты – прокинетики. При симптомах, связанных с понижением перистальтики или ее неадекватности используют препараты двух фармакологических групп:

• блокаторы дофаминовых рецепторов – метоклопрамид (церукал, реглан) и домперидон (мотилиум), оказывающие положительное действие в верхних отделах желудочно-кишечного тракта; прокинетическая активность более выражена у домперидона при его более низком сродстве (способности связываться, взаимодействовать) с аналогичными рецепторами, локализованными в головном мозге, что сводит к минимуму развитие нежелательных побочных эффектов (сонливость, нарушение внимания и др.), которые более выражены при приеме метоклопрамид, что ограничивает его применение; на моторику дистальной части тонкой кишки и толстую кишку препараты не действуют;

• полный агонист опиатных рецепторов – дебридат (тримебутин) нормализует двигательную активность на всем протяжении желудочно-кишечного тракта.

При нормализации моторики происходит восстановление нормальной нервной импульсации от органа к спинному и головному мозгу, что оказывает положительное влияние на организм в целом и уменьшению интенсивности боли, в частности.

Также в комплексной терапии, в зависимости от состояния больного, необходимо использовать общеукрепляющие средства и физические методы, оказывающие влияние на структуры головного мозга (транскраниальная стимуляция структур головного мозга – ТЭС, миоритм и т.д.); проводить процедуры по стимуляции выведения токсических соединений (шлаков) из организма, профилактику гиповитаминоза и т. д.

Состояния, связанные со снижением мышечного тонуса пищевода

Снижение тонуса и, следовательно, сократительной активности (перистальтики) мышц пищевода могут проявляться в виде гипотонии, атонии и паралича, как всего пищевода, так и его отдельных частей. Выделяют патологию глоточно-пищеводного сфинктера, тела пищевода (собственно трубки) и кардиального сфинктера.

Этиология. Нарушения могут быть обусловлены функциональным и органическим поражением центральной и периферической нервной системы, а также мышечной оболочки пищевода (подробнее см. выше). Причинами гипотонии и атонии пищевода могут быть все перечисленные патологические состояния, тогда как паралич, то есть полное отсутствие двигательной активности пищевода, наиболее часто является симптомом заболеваний головного мозга (травмы, кровоизлияния) и сопровождает тяжелые поражения головного мозга.

Недостаточность кардиального сфинктера (помимо перечисленных причин) может развиться при:

– аксиальных грыжах пищеводного отверстия диафрагмы,

– повреждениях кардиального сфинктера при проведении операций на органах средостения и т. д.

Симптомы поражения (гипотония, атония). Следует помнить, что симптомы атонии и паралича пищевода часто не привлекают внимание врачей и/или замаскированы проявлениями основного заболевания.

При гипотонии/атонии глоточно-пищеводного сфинктера наблюдается:

– затруднения при проглатывании пищи (дисфагия);

– «поперхивание» в результате попадания содержимого пищевода в дыхательные пути.

Основным симптомом при патологии собственно пищевода является дисфагия, развивающаяся при употреблении сухой и плохо прожеванной пищи, а также при еде в положении лежа.

Недостаточность кардиального сфинктера характеризуется развитием желудочно-пищеводного рефлюкса, при котором наиболее часто наблюдаются:

– отрыжка;

– срыгивание содержимым желудка после обильной еды, при наклоне туловища и в положении лежа.

Диагноз устанавливают на основании:

– жалоб и данных анамнеза – частая, иногда мучительная отрыжка и срыгивание (особенно при наклоне туловища);

– данных прицельного рентгенологического исследования – в вертикальном и горизонтальном положениях, что позволяет выявить затекание контрастной бариевой взвеси из желудка в пищевод, а также – наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;

– результатов:

• эзофаготонокимографии – определение наличия и степени снижения тонуса кардиального сфинктера;

• эзофагофиброскопии;

• рН-метрии.

Результаты последних двух методов исследования подтверждают наличие недостаточности кардии и выявляют заброс желудочного содержимого в пищевод (желудочно-пищеводный рефлюкс).

Осложнения:

• при патологии глоточно-пищеводного сфинктера возможно развитие заболеваний в результате заброса пищевых масс в дыхательные пути: ларингиты, бронхиты, пневмонии и др.;

• при недостаточности кардиального сфинктера развиваются рефлюкс-эзофагит, пептическая язва и затем пептическая стриктура пищевода, которые являются следствием регулярного воздействия желудочного сока, содержащего соляную кислоту, пищеварительные ферменты и т.д., на пищевод.

Лечение. При вторичной гипотонии/атонии/параличе пищевода проводят лечение основного заболевания.

При недостаточности кардиального сфинктера:

– больной должен избегать принимать те позы (положения), при которых возникает желудочно-пищеводный рефлюкс;

– спать или лежать надо с высоко приподнятым изголовьем;

– противопоказаны физические упражнения и все виды работ, при которых происходит напряжение брюшного пресса, а также наклоны туловища.

Симптоматическая медикаментозная терапия. Будьте внимательны!!! При снижении тонуса собственно гладких мышц пищевода и недостаточности кардиального сфинктера применяются холинотропные средства различных групп:

• при снижении тонуса гладких мышц пищевода – холиномиметики – ацеклидин, бетанехол, цизаприд;

• при снижении тонуса нижнего сфинктера пищевода – холинолитики – группа атропина.

Состояния, связанные с повышением мышечного тонуса пищевода

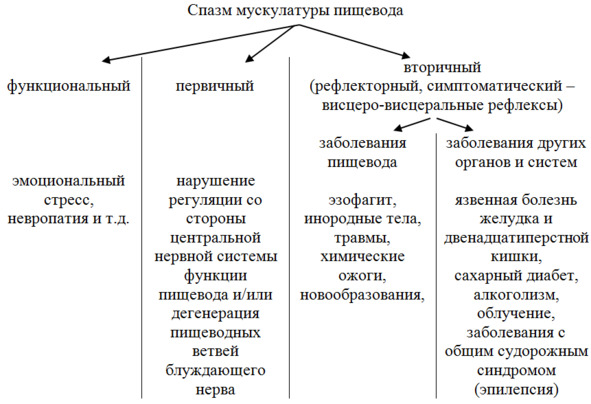

Повышение тонуса мышц и развитие спазма мускулатуры пищевода может быть вызвано разными причинами, представленными на схеме 4.

Схема 4. Основные причины развития заболеваний, связанных со спазмом пищевода

Особенности вторичного эзофагоспазма при различных заболеваниях пищевода мы рассмотрим ниже при их описании. В данном разделе остановимся только на двух нозологических формах и их вариантах – диффузный спазм пищевода и кардиоспазм.

Диффузный спазм пищевода. Заболевание характеризуется многократными самопроизвольными или связанными с глотанием спастическими сокращениями стенки пищевода, для которых характерны одновременное начало на всем протяжении органа, большая длительность и повторное появление, при нормальной функции нижнего пищеводного сфинктера. При этом заболевании патологические изменения отмечаются, в основном, со стороны тела пищевода. Встречается примерно в пять раз реже, чем ахалазия.

Этиология. Выделяют:

• функциональный диффузный спазм пищевода – функциональные нарушения высшей нервной деятельности человека (стрессы, неврозы, психозы и т.д.);

• первичный диффузный спазм пищевода – нарушение кортикальной (от латинского слова cortex – голова) регуляции функции пищевода и/или дегенерация ветвей блуждающего нерва, иннервирующих пищевод;

• вторичный диффузный спазм пищевода – рефлекторный и симптоматический, причины развития которого указаны в схеме 4.

Патологическая анатомия. На поздних стадиях развития заболевания выявляется значительная гипертрофия мышечной оболочки стенки пищевода.

Симптомы заболевания. Наиболее часто встречающиеся симптомы заболевания:

• дисфагия – непостоянная, имеющая парадоксальный характер – развивается при приеме жидкости и отсутствует при глотании плотной и кашицеобразной пищи;

• боль за грудиной – не имеет четко выраженной взаимосвязи с приемом пищи, отсутствует в периоды ремиссии, в ряде случаев сходна с болью при коронарной недостаточности;

• повышенная саливация;

• снижение массы тела больного;

• нарастающая слабость и анемия.

Варианты течения.

Пищевод «щипцы для орехов» или «суперпресс» – наиболее распространенное первичное нарушение сократительной активности пищевода. Данная патология характеризуется очень сильной перистальтикой пищевода (пики амплитуды в 2 раза выше среднестатистической нормы).

Выделение именно данного заболевания является очень актуальной проблемой, так как миотомия пищевода, являющаяся методом выбора при лечении пациентов с диффузным спазмом пищевода, мало эффективен в этом случае. При проведении манометрии дифференциальный диагноз устанавливается с помощью фармакологических проб (вызов спазма) с применением эдрофония, эргоновина, бетанехола и других.

«Пищевод щелкунчика» характеризуется перистальтикой высокой амплитуды (180 мм рт. ст.) при манометрии, которая сочетается с болью в грудной клетке или дисфагией. Корреляция между выраженностью симптомов и данными манометрии не постоянна. Отличительными чертами данной патологии являются:

– приступы депрессии и тревоги,

– соматизация.

Спустя некоторое время заболевание проходит самостоятельно либо развивается диффузный спазм.

Диагностика.

Помимо сбора анамнеза и осмотра наиболее информативными являются инструментальные методы исследования – рентгенологическое, манометрия, эзофаготонокимография.

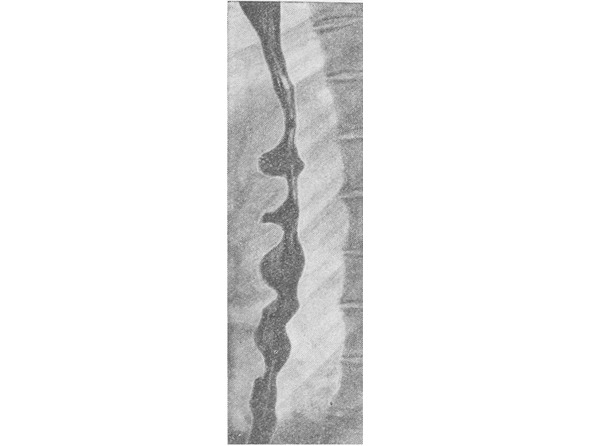

Рентгенологическое исследование (рентгеноскопия с гидроокисью бария) – выявляется:

– разнообразные спастические деформации пищевода:

• в виде четок, штопора (рис. 8),

• псевдодивертикулы (ложные дивертикулы),

• пищевод в форме сосуда с завинченной пробкой и т.д.;

– диаметр пищевода выше и ниже сужений не изменен;

– стенки пищевода эластичны;

– складки слизистой оболочки продольные;

– перистальтика неравномерная и нерегулярная.

При повторных рентгенологических исследованиях обычно сохраняется один и тот же тип нарушения перистальтики.

Рисунок 8. Рентгенограмма пищевода – сокращения пищевода, не связанные с перистальтикой, придают органу сходство со штопором

Манометрия. При данном исследовании фиксируются признаки спазма пищевода:

• сокращения характеризуются патологически высокой амплитудой, одновременным началом, большой продолжительностью и повторным появлением;

• нормальное давление покоя и релаксация при глотании в нижнем пищеводном сфинктере;

• перистальтические высокоамплитудные сокращения при пищеводе, сжатом «щипцами для орехов»;

• извилистые сокращения – развиваются спиралеобразно, образуя так называемый пищевод-штопор при прогрессировании заболевания.

Для уточнения диагноза можно спровоцировать спазм пищевода введением эдрофониума (исключение – ишемическая болезнь сердца), эргоновина, бетанехола и т. д.

При эзофаготонокимография выявляются спастические сокращения пищевода в виде волн различной формы и амплитуды, одновременно регистрируются и перистальтические сокращения. Определяют постоянное рефлекторное расслабление нижнего пищеводного сфинктера.

Фармакологическая проба с ацетилхолином или другими М-холиномиметиками отрицательная.

Эзофагоскопия – проведение исследования часто затруднено из-за возникновения сильных болей за грудиной, имеет значение только для исключения органических заболеваний пищевода.

Дифференциальный диагноз проводят с кардиоспазмом, ранними стадиями ахалазии пищевода и раком пищевода.

Боль при диффузном спазме пищевода в отличие от кардиоспазма и ахалазии кардии не имеют четкой связи с приемом пищи и отсутствуют длительное время в период ремиссии.

В отличие от кардиоспазма и ахалазии кардии при первичном диффузном эзофагоспазме дисфагия не исчезает при пневмокардиодилатации, а может даже усугубиться.

В отличие от начальных стадий ахалазии кардии при диффузном спазме пищевода при рентгенологическом исследовании выявляется нормальная проходимость кардии и хорошо выявляется газовый пузырь желудка.

При проведении эзофагофиброскопии можно исключить диагноз рака и другие органические поражения пищевода, нередко протекающие с вторичным эзофагоспазмом.

Лечение.

Диета. При любой этиологии заболевания необходим частый регулярный прием механически и термически щадящей пищи (4—6 раз в день).

Функциональный диффузный спазм пищевода:

• в первую очередь должны быть назначены психотропные препараты (нейролептики, транквилизаторы, седативные и другие) в зависимости от состояния больного;

• общеукрепляющие мероприятия – физические упражнения, метод шиацу, занятия по системе йоги и т.д.;

• симптоматическое лечение – спазмолитические и холинолитические препараты, нитраты.

Первичный диффузный спазм пищевода – наиболее эффективно комплексное лечение заболевание:

• спазмолитические препараты: галидор, но-шпа, папаверин;

• холинолитические средства – платифиллин;

• нитраты – назначают препараты пролонгированного действия (изосорбита динитрат) при отсутствии противопоказаний;

• блокаторы кальциевых каналов – производные бензодиазепина (дилтиазем и его аналоги);

• психотропные средства различных фармакологических групп (по показаниям): эглонил, настойка пустырника и др.;

• витамины: группы В – В6 и В12;

• физические методы лечения: ТЭС, мю-ритмы и т.д.;

• иглорефлексотерапия с влиянием на точки общего и местного воздействия: 7—10 процедур на курс;

• другие общеукрепляющие процедуры: физические упражнения, метод шиацу, занятия по системе йоги и т. д.

Вторичный диффузный спазм пищевода:

• на первом месте – лечение основного заболевания;

• также назначают симптоматическую и общеукрепляющую терапию по показаниям.

При отсутствии положительного эффекта медикаментозной терапии проводят:

• баллонную дилатацию;

• в тяжелых резистентных случаях проводят продольную миотомию круговой мышцы пищевода (эзофагомиотомию) – результаты оперативного вмешательства, как правило, незначительны.

Кардиоспазм – хроническое заболевание, характеризующееся непостоянным (особенно на начальных стадиях) нарушением проходимости пищевода, которое вызвано сужением (первичным повышением базального тонуса) нижнего сфинктера пищевода с последующим расширением вышерасположенной части пищевода.

Заболевание может начаться в любом возрасте.

Выделяются четыре стадии заболевания по Б.В.Петровскому:

• I стадия – непостоянный функциональный спазм без расширения пищевода;

• II стадия – стабильный спазм с нерезким расширением пищевода;

• III стадия – рубцовые изменения (стеноз) НСП с выраженным расширением пищевода;

• IV стадия – резко выраженный стеноз кардиального отверстия с выраженной дилатацией, удлинением, S-образной деформацией пищевода и эзофагитом.

Этиология. По этиологии выделяют первичный и функциональный кардиоспазм. Развитие первичного кардиоспазма связанно, с поражением:

• собственного нервного аппарата пищевода – ауэрбаховского сплетения, расположенного в мышечной оболочке;

• парасимпатического отдела вегетативной нервной системы – волокон блуждающего нерва.

В результате повышается базальный тонус мышц, образующих нижний сфинктер пищевода и нарушается его рефлекторное раскрытие. На более поздних стадиях заболевания также наблюдается нарушение нормальной перистальтики (моторики) пищевода, так как эти процессы – перистальтика тела пищевода и раскрытие сфинктера, тесно взаимосвязаны.

Функциональный кардиоспазм, как и другие функциональные расстройства, развивается в результате нарушения деятельности центральной нервной системы.

Клиническая картина кардиоспазма достаточно характерна.

Симптомы заболевания:

• начало кардиоспазма чаще внезапное, связанное со стрессовой ситуацией – человек отмечает, что пища у него останавливается в районе мечевидного отростка грудины, а затем проходит в желудок, эти ощущения могут развиваться с первым глотком или в конце приема пищи;

• дисфагия – в начале имеет интермитирующий характер (периодически проходит полностью и возникает вновь под влиянием различных эмоциональных нагрузок и стрессов), усиливается при волнении, может быть парадоксальной – лучше проходит твердая пища, по сравнению с жидкой;

• для лучшего прохождения пищи больной еду запивает водой или делает повторные глотательные движения;

• регургитация непереваренной пищи, которая ночью может приводить к аспирации содержимого пищевода в дыхательные пути;

• боль – напоминает таковую при стенокардии, купируется при приеме нитроглицерина, но никогда не связана с физической нагрузкой:

а) после еды – имеет распирающий характер и иррадиирует в спину;

б) натощак – острая, что связано с сегментарными спазмами пищевода;

в) истощение – при длительной и упорной регургитации.

Диагностика. При сборе анамнеза выясняется, что первые признаки заболевания связаны с психической травмой.

Рентгенологическое исследование является основным методом диагностики. Характерные признаки кардиоспазма:

• стенки пищевода, и в суженной части, сохраняют эластичность;

• определяются сужения и расширения различных отделов пищевода – по форме напоминает «песочные часы» (наличие суженного сегмента);

• наблюдается раскрытие нижнего сфинктера пищевода, не связанное с актом глотания, и опорожнение пищевода (при определенной высоте столба бария); сфинктер в это время широкий с сохраненными складками слизистой оболочки; это является подтверждением функционального характера поражения пищевода;

• в случае присоединения эзофагита – складки слизистой оболочки в супрастенотическом отделе (выше сужения) грубые, зернистые; при изъязвлениях имеют пятнистый характер.

Если в области нижнего сфинктера пищевода выявляются признаки сужения органического сужения, это свидетельствует о наличии другой патологии – опухоли пищевода, пептической стриктуры и т. д. Для дифференциальной диагностики функциональных и органических сужений используют пробу с нитроглицерином.

Эзофагоскопию проводят при малейшем сомнении в диагнозе, например, опухоль в сочетании с кардиоспазмом. Диагноз кардиоспазм не вызывает сомнения при прохождении инструмента в желудок.

Эзофагоманометрия – характерными признаками кардиоспазма является: