Гастроэнтерология. Здоровье пищевода

Изгибы в сагиттальной плоскости:

• первый немного ниже бифуркации трахеи;

• второй несколько ниже – на месте перехода пищевода через диафрагму.

Изгибы во фронтальной плоскости:

• на уровне II грудного позвонка пищевод отклоняется влево, занимая в области III и IV грудных позвонков крайнее левое положение;

• на уровне V грудного позвонка он вновь залегает по срединной линии;

• на уровне от V до VIII грудного позвонка пищевод отклоняется вправо от срединной линии (оттесняется аортой);

• внизу – от VIII до Х позвонка вновь отклоняется влево и располагается практически на срединной линии.

При проведении рентгенологического исследования пищевода с гидроокисью бария выявлено, что на всем протяжении его диаметр неодинаков. Выделяют три сужения и два расширения пищевода:

• первое (верхнее) аортальное сужение образовано нижними волокнами нижнего констриктора глотки (мышца) при ее переходе в пищевод, где расположен верхний сфинктер пищевода – мышца, рефлекторно расслабляющаяся при глотании; ученый Киллиан назвал этот участок «устами пищевода»;

• второе (среднее) бронхиальное сужение – в месте прилегания пищевода к аорте и перекресте с левым бронхом;

• третье (нижнее) диафрагмальное сужение – в месте прохождения пищевода через диафрагмальное отверстие, где расположен нижний сфинктер пищевода, препятствующий забрасыванию кислого желудочного содержимого в пищевод.

Расширения располагаются между сужениями.

Строение стенок пищевода

Стенку пищевода (рис.5) образуют следующие оболочки: слизистая, подслизистая, мышечная и адвентициальная (соединительнотканная) по всей длине, а в брюшной части присутствует и серозная оболочка.

Слизистая оболочка пищевода, в основном, представлена многослойным плоским эпителием. Только в отделах, расположенных ближе к желудку (дистальные отделы), внутренняя поверхность пищевода покрыта однослойным эпителием ороговевающего типа. Слизистая оболочка в свободном состоянии образует продольные складки. Они придают просвету пищевода форму звездочки на поперечном разрезе. Помимо эпителиальных клеток в данном слое присутствует ткань, называемая рыхлой клетчаткой, и значительное количество гладкомышечных волокон, которые обеспечивают сокращение слизистой оболочки при уменьшении просвета пищевода.

В подслизистой оболочке расположены кровеносные и лимфатические сосуды, а также железы, продуцирующие слизь. Основой этой оболочке является рыхлая соединительная ткань.

Мышечная оболочка пищевода состоит из наружного (продольного) и внутреннего (циркулярного, кругового) слоев.

Продольный слой оболочки состоит из продольных волокон, которые в верхней части пищевода образуют два тяжа, которые прикрепляются к гортани. При этом часть пищевода не покрыта волокнами продольного слоя.

Циркулярный слой стенки пищевода в верхних отделах связан с мускулатурой глотки, а внизу переходит в циркулярные и косые мышцы стенки желудка, он более толстый по сравнению с наружным. Круговая мышца подобна спирали, в связи, с чем перистальтика пищевода представляет собой червеобразные движения.

В верхних отделах пищевода (2—6 см) мышечная оболочка является продолжение мышц глотки и содержит только поперечно-полосатые мышечные волокна. Затем клетки поперечно-полосатой мускулатуры постепенно начинают замещаться гладко-мышечными (средняя треть) и в нижних отделах мышечная оболочка представлена только ими (нижняя треть). При нарушениях перистальтики пищевода изменения наблюдаются только в нижних отделах, где мышечный слой представлен гладкой мускулатурой.

От мышечной оболочки пищевода отходят так называемые тяжи, с помощью которых он прикрепляется к окружающим его органам. В месте перехода пищевода через диафрагму мышечные волокна двух органов тесно переплетаются, образуя вокруг пищевода круговую мышцу.

Адвентициальная (соединительная) оболочка состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей небольшое количество эластических волокон. При участии этой оболочки пищевод фиксируется к органам, расположенным около него в средостении. В толще оболочки находятся основные кровеносные сосуды, осуществляющие кровоснабжение пищевода, лимфатические сосуды, несущие лимфу от стенок пищевода, а также нервные стволы, образующие здесь сплетения.

Кровоснабжение пищевода

В шейном отделе пищевода кровоснабжение осуществляется в основном из нижних щитовидных артерий; в грудном отделе – из бронхиальных, двух пищеводных, которые отходят от аорты, и межреберных артерий; в брюшном отделе – из восходящей ветви левой желудочной артерии и нижней диафрагмальной артерии. В верхнем участке совокупность артерий формирует продольный пучок, расположенный в подслизистом и мышечном слоях.

Вены пищевода впадают в нижнюю щитовидную вену, в бронхиальные и венечные вены. Венозные сплетения подслизистого слоя нижнего отдела пищевода и желудка тесно взаимосвязаны, и при портальной гипертензии они функционируют как коллатераль для крови, поступающей в верхнюю полую вену через непарную вену.

Лимфатическая система пищевода расположена в подслизистом слое и состоит из одного сплетения. Отток лимфы происходит в продольном направлении – в верхних отделах пищевода (примерно 2/3 по его длине) лимфа движется в основном по направлению вверх к голове (цефалическое направление), а в нижней трети – вниз (каудальное направление). Шейный отдел пищевода имеет более прямой сегментарный лимфатический дренаж в региональные узлы. Лимфатические сосуды нижней части грудного отдела пищевода впадают в подкорневые узлы, локализованные в нижних пульмональных связках. В верхние узлы желудка лимфа притекает не только из абдоминального отдела пищевода, но и из нижней части грудного сегмента.

Иннервация пищевода осуществляется парасимпатическими (блуждающий нерв) и симпатическими нервными волокнами. Также к верхнему сфинктеру и шейному отделу отходят ответвления от обоих возвратных ларингеальных нервов, повреждение которых, например, при оперативном вмешательстве, приводит к нарушению не только функции голосовых связок, но и верхнего сфинктера, что может приводить к легочной аспирации.

Кроме этого, пищевод, как желудок и кишечник, имеет собственный нервный аппарат, который состоит из нервных сплетений, расположенных в подслизистой (мейсснерово сплетение) и мышечной (ауэрбаховское сплетение) оболочках.

Чувствительные (афферентные, висцеральные, сенсорные, болевые) волокна пищевода анатомически входят в состав симпатических и вагусных нервных пучков, а также анатомически объединены с афферентными висцеральными сенсорными волокнами сердца. Именно поэтому возможна схожесть симптомов при патологиях данных органов.

Физиология пищевода

Основное физиологическое назначение пищевода состоит в проведении пищи из полости рта, через глотку в желудок (глотательный рефлекс).

Процесс глотания. В полости рта пищевой комок предварительно измельчается и смачивается слюной.

Процесс проглатывания пищи может начаться осознанно или развиться рефлекторно в результате стимуляции определенных зон в ротовой полости и глотке.

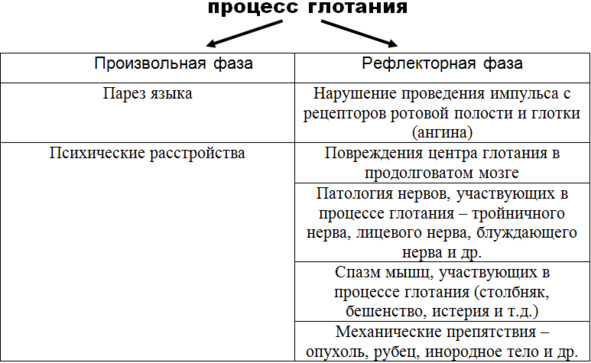

Глотание является сложнорефлекторным актом, который состоит из произвольной и рефлекторной фаз. Само сокращение мускулатуры верхнего отдела глотательного аппарата (до мягкого неба) или его задержка осуществляется при участии коры головного мозга. Обязательным условием акта глотания является возбуждение рецепторов афферентных (чувствительных) нервных волокон мягкого неба. С момента поступления пищи за небные дужки процесс становится условнорефлекторным (непроизвольным), то есть нерегулируемым корой головного мозга.

Как же осуществляется регуляция акта глотания нервной системой? При раздражении рецепторов чувствительных (афферентных) нервных волокон мягкого неба импульс передается в продолговатый мозг, где расположен глотательный центр, координирующий полный акт глотания. Здесь происходит возбуждение нейронов парных нервов головного мозга V – тройничного нерва, VII – лицевого нерва, X – блуждающего нерва, XI – добавочного нерва и XII – подъязычного нерв, а в спинном мозге – моторных (двигательных) нейронов С1-С3. Нервный импульс по эфферентным (двигательным) волокнам достигает челюстно-подъязычной мышцы, языка, мышц глотки и гортани. В норме сочетанные сокращения и расслабления этих мышц и обеспечивают нормальный процесс проглатывания пищи. При повреждении этих нервов, например в ходе оперативного вмешательства, нарушается нормальная функциональная активность верхнего отдела пищевода, что может привести к развитию предрасположенности к аспирации у больного.

Пищевой комок, поступающий в пищевод в результате сокращения перечисленных мышц, возбуждает рецепторы его слизистой оболочки, что вызывает рефлекторное сокращение мускулатуры пищевода, иннервируемой волокнами блуждающего и симпатического нервов. Возбуждение рецепторов мышц, сокращающихся в верхней части пищевода, рефлекторно вызывает расслабление мускулатуры нижних отделов.

Следует отметить, что импульс с рецепторов пищевода передается в центральную нервную систему по афферентным (идущим от органов и тканей в головной мозг) волокнам, которые расположены в одном нервном волокне с эфферентными (идущим от головного мозга к органам и тканям) симпатическими нервами и в составе нижнегортанного нерва. Механическое раздражение пищевода комом пищи вызывает кратковременное падение кровяного давления, которое сопровождается уменьшением частоты и амплитуды дыхательных движений. Эта реакция, возможно, является следствием нарушения притока крови к сердцу в результате сдавления пищевым комом в пищеводе передней полой вены. Однако большее значение в этой реакции имеет рефлекторный компонент.

Нижний сфинктер пищевода обеспечивает барьер уровней давлений между пищеводом и желудком. Сфинктер в отсутствии пищевого комка закрыт, что предотвращает рефлюкс (заброс) содержимого желудочного в пищевод. Он открывается в момент расслабления нижних отделов пищевода, что связано с фазой глотания в глотке. Антирефлюксный механизм у человека складывается из трех основных компонентов:

• механического – эффективность функционирования нижнего сфинктера пищевода;

• эффективного пищеводного клиренса – рефлекторная перистальтика пищевода;

• адекватно функционирующего желудка – передвижение пищевого комка в полости желудка.

Нарушение одного из трех компонентов может привести к увеличению длительности воздействия желудочного сока на пищевод и развитию повреждения его слизистой оболочки.

Продвижение подготовленного пищевого комка происходит при участии языка. Язык надавливает на надгортанник и одновременно поднимаются вверх подъязычная кость и гортань, отверстие которой при этом плотно закрывается, а возвращение пищи обратно в полость рта преграждается приподнявшимся корнем языка. Пищевой комок из глотки может попасть только в отверстие пищевода. Процесс перекрывания воздухоносных путей и движения пищевого комка в пищевод происходит очень быстро. Вне акта глотания мускулатура пищевода находится в состоянии некоторого тонического сокращения, в момент глотания происходит расслабление пищевода.

В процессе глотания язык и глотка действуют как поршневой насос с тремя клапанами, а пищевод и кардия (первый отдел желудка) – как перистальтический насос с одним клапаном. Три насоса, заключенные в глотке, представлены мягким небом, надгортанником и перстневидным хрящом гортани. Клапаном пищеводного насоса служит нижний сфинктер пищевода. Недостаточность клапанов или насосов приводит к нарушению процесса глотания.

При продвижении пищевого комка в верхней части пищевода могут сохраняться субъективные ощущения прохождения пищи, а в последней трети пищевода в норме их уже нет.

При проглатывании жидкости вполне достаточно давления задней части языка, чтобы протолкнуть ее в расслабленный пищевод. Далее она проходит до его нижнего отдела за 2—3 сек. Поступление жидкости в желудок происходит тонкой струей. При осуществлении нескольких глотков подряд пищевод остается расслабленным, а жидкость протекает по нему под влиянием давления, созданного в глотке, и силы тяжести.

При глотании плотного пищевого комка прохождению пищи из нижней части глотки в пищевод способствуют сокращения среднего и нижнего констрикторов глотки. Движение этого комка пищи по пищеводу происходит в результате его перистальтики, которая напоминает движения червя – при сокращении отдела пищевода над пищевым комком, отдел, расположенный ниже его расслабляется. При этом комок продвигается в раскрывающийся перед ним отдел пищевода. Время прохождение комка по пищеводу до желудка составляет, примерно, 6—8 сек. Акт глотание заканчивается расслаблением нижнего сфинктера пищевода и поступлением пищи в желудок.

Физиологический рефлюкс. У вполне здоровых людей могут быть единичные случаи желудочно-пищеводного рефлюкса, которые наиболее типичны во время бодрствования и в положении стоя. В период сна и лежа физиологический рефлюкс наблюдается реже. Наиболее часто он происходит после приема мятных конфет, шоколада, кофе, спиртных напитков, жирных блюд и при переедании. Это происходит в связи со снижением давления нижнего сфинктера пищевода.

Патофизиология акта глотания и пищевода

Ниже кратко описано нарушение процесса глотания (схема 2).

Схема 2. Причина нарушения процесса глотания

В основе нарушения функциональной активности пищевода лежит изменение его двигательной активности и, как следствие, изменение движения пищевого комка. Выделяют следующие патологические состояния нарушения двигательной активности:

– в результате повышения тонуса блуждающего нерва при функциональных заболеваниях центральной нервной системы наблюдается снижение тонуса мышц пищевода – резкое уменьшение амплитуды и силы сокращений;

– нарушение симпатической иннервации (ее снижение), как правило, вследствие функциональных заболеваний центральной нервной системы – спастические сокращения (спазм) пищевода;

– сужение пищевода:

• образование рубцов после механического, химического или термического повреждения,

• опухоли,

• сдавление просвета пищевода извне – аневризма аорты, абсцессы и опухоли в средостении;

– дивертикулы пищевода – грыжеподобные выпячивания стенок пищевода с истончением последних, что может привести к их разрыву с последующим кровотечением и инфицированием средостения.

Методы исследования пищевода

Все методы исследования пищевода можно разделить на следующие группы:

– методы, направленные на выявление структурных нарушений пищевода;

– методы, направленные на выявление функциональных нарушений пищевода;

– методы определения повышенного влияния желудочного сока.

Исследование пищевода будет не полным, если не включены основные методы обследования желудка и двенадцатиперстной кишки.

Следует вспомнить, что в течение многих лет для выявления патологии пищевода врачи использовали гортанное зеркало.

Методы, направленные на выявление структурных нарушений пищевода

Рентгенологическое исследование – первый способ обследования больных с подозрением на заболевание пищевода. Он является достаточно простым методом и проводится, как правило, с введением одного из контрастных веществ (сернокислый барий, сергозин). С его помощью можно определить локализацию, протяженность сужения, но не всегда удается выяснить характер изменений. Важным недостатком рентгенологического исследования является то, что при его проведении часто не выявляется истинная причина нарушений. Также невозможно определить их происхождение, является ли оно органическим или функциональным.

С помощью рентгенологического исследования выявляют такие патология пищевода как сужения различной этиологии, инородные тела, опухоли, дивертикулы, инфекционные гранулемы и т. д.

Рентгенологическое исследование пищевода больного не даст достаточно полной картины заболевания в том случае, если не будут одновременно обследованы желудок и двенадцатиперстная кишка. У следующих заболеваний может быть симптоматика поражения пищевода: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, обструктирующая неоплазма желудка, скирр двенадцатиперстной кишки или пилорического отдела желудка. При этом изменений пищевода не выявляется.

Эндоскопическое исследование – эзофагоскопия. При проведении эзофагоскопии уточняются и дополняются данные рентгеновского исследования, поэтому ее проводят, как правило, после него.

Преимуществом эзофагоскопии является также и то, что при ее проведении возможен забор материала (кусочек ткани) для гистологического анализа пораженных участков. При выявлении доброкачественных опухолей или инородных тел эзофагоскопия из диагностической процедуры сразу превращается в лечебную (удаление инородных тел, апликация лекарственных средств и т.д.).

Перед проведением эзофагоскопии необходимо собрать подробный анамнез текущего заболевания и жизни для того, чтобы исключить наличие противопоказаний у данного пациента, к которым относятся:

– выраженная сердечная недостаточность и атеросклероз;

– высокая степень гипертонической болезни;

– стенозы гортани и трахеи;

– резко выраженная аневризма аорты;

– острые воспалительные процессы в пищеводе являются абсолютным противопоказанием.

В ряде случаев, при необходимости проведения эзофагоскопии по жизненным показаниям, например, при ущемленных инородных телах пищевода, процедуру проводят с особой осторожностью.

Перед эзофагоскопией необходимо провести следующие мероприятия:

– измерить температуру тела больного;

– измерить частоту пульса;

– осмотреть полость рта, глотку и гортань;

– извлечь съемные зубные протезы, если они есть;

– провести с пациентом разъяснительную беседу, что имеет большое значение для спокойного и успешного проведения исследования.

Анестезия при эзофагоскопии. Существуют два противоположных мнения по поводу проведения анестезии при проведении эзофагоскопии.

Ряд авторов считают, что эзофагоскопию можно производить без анестезии, так как ее применение не приводит к полной потери чувствительности – глубокая чувствительность сохраняется.

Другие специалисты считают рациональным использование наркотических обезболивающих препаратов (анальгетиков) – 1 мл 1% морфина или 1 мл 2% пантопона подкожно. Широко применяется при эзофагоскопии промедол в дозах 0,01—0,02 (1 мл 1—2% раствора, подкожно), так как он помимо анальгетического обладает и спазмолитическим (расслабляющим гладкую мускулатуру) эффектом. Часто используют комбинированную анестезию – морфин или промедол подкожно за 0,5—1 час до осмотра пищевода + местноанестезирующий препарат дикаина непосредственно перед исследованием. При необходимости также используются препараты других фармакологических групп, например атропин при повышенной саливации (выделение слюны).

Достаточно часто проводят эзофагоскопию под внутривенным наркозом с использованием барбитуратов в сочетании с интубацией и применением релаксантов.

А. М. Рейнус считает, что лучшим анестезирующим веществом должно быть такое, которое может вызвать снижение общей чувствительности и обладать противосудорожным действием. По его мнению, это сернокислая магнезия. Он рекомендует вводить за час до исследования 2 мл 50% сернокислой магнезии и 1,0 мл 1% морфина.

Методы, направленные на выявление функциональных нарушений пищевода

Среди методов, позволяющих выявить функциональные нарушения пищевода можно выделить две подгруппы – тесты без использования провокационных приемов и провокационные тесты.

Тесты без использования провокационных приемов.

Стационарная (продленная) манометрия (эзофагокимографии). Технику пищеводной манометрии широко применяют для исследований моторной функции пищевода и его сфинктеров. Это исследование необходимо проводить для подтверждения диагноза специфических первичных нарушений перистальтики – ахалазии, диффузного спазма пищевода, пищевода, сжатого «щипцами для орехов», и гипертензии нижнего сфинктера пищевода. С его помощью также выявляют неспецифические первичные нарушения перистальтики пищевода и вторичные, которые являются проявлением системных заболеваний – склеродермии, дерматомиозита, полимиозита и других.

При желудочно-пищеводном рефлюксе с помощью данного метода выявляют механические дефекты нижнего сфинктера пищевода и оценивают выраженность перистальтики и амплитуду сокращений пищевода.

24-часовая амбулаторная манометрия. Известно, что у здоровых добровольцев, так и у больных с симптомами заболевания пищевода двигательная активность пищевода увеличивается в период бодрствования и становится целенаправленной в процессе приема пищи. Этот метод у больных с заболеваниями пищевода позволяет выявить характерные признаки различных заболеваний и симптомокомплексов, например таких как:

– необструктивная дисфагия характеризуется снижением перистальтики пищевода во время еды;

– боли в груди, не связанные с заболеваниями сердца – при данной патологии выявлена прямая корреляция между появлением боли и нарушением двигательной активности пищевода, а также показано, что патологическая моторную активность пищевода предшествует развитию болей;

– желудочно-пищеводный рефлюкс – выявляется снижение сократимости пищевода с одновременным увеличением выраженности поражения слизистой оболочки.

Считается, что наиболее физиологическими методами обследования больных с нарушением перистальтики верхнего отдела желудочно-кишечного тракта является сочетание амбулаторной 24-часовой пищеводной манометрии и пищеводного и желудочного рН-мониторирования.

Сцинтиграфия – это метод функциональной диагностики, при проведении которого в организм вводят радиоактивные изотопы. Это позволяет получить изображение путем определения испускаемого ими излучения. Данный метод считается одним из лучших для количественного определения нарушений перистальтики пищевода с помощью измерения времени его опорожнения. Для этого исследуют время прохождения по пищеводу водного болюса объемом 10 мл, который содержит коллоид сернистого технеция-99т. Скорость регистрируется с помощью специальной гамма-камеры.

Видео/кинорадиография. Использование высокоскоростной кино- или видеозаписи прохождения контрастных веществ при радиологических исследованиях позволяет сравнительно оценить (благодаря повторному изображению) изучаемый объект при использовании различных скоростей при просмотре. Данный метод необходимо использовать при возможных дисфункциях начальных отделов ЖКТ, в том числе патологическое попадание сернокислого бария в трахею или носоглотку, дивертикулы, сужение глоточно-пищеводного отверстия и т. д.

Провокационные тесты для выявления симптомов нарушения функциональной активности пищевода.

Симптомы заболевания и нарушение перистальтики пищевода во время обследования могут отсутствовать. Для проведения более точного дифференциального диагноза и доказательного выявления причин наблюдаемых расстройств в нарушении функциональной активности пищевода, используются многочисленные провокационные тесты.

Тест с перфузией кислоты (тест Бернштейна). Данный метод предусматривает введение соляной кислоты в пищевод. Он широко применяется для воспроизведения симптомов, которые наблюдаются у больного. С этой целью в дистальный (нижний) отдел пищевода пациента вводят 0,1 N раствор соляной кислоты со скоростью 6—8 мл/мин. Появление симптомов на фоне введения кислоты и их быстрое уменьшение во время перфузии физиологического раствора или после приема антацидов является признаком, свидетельствующим о положительном результате.

Тест с эдрофониумом (тензилоном, прозерином). При введении препаратов тензилона или прозерина происходит значительное увеличение амплитуды и продолжительности сокращений мускулатуры пищевода. Этот тест используют для проведения дифференциальной диагностики болей в груди, предположительно связанных с заболеваниями пищевода у больных, у которых в результате обследования исключено заболевание сердца. Тензилон вводят внутривенно. Во время проведения исследования в кабинете всегда должен находиться атропин, который является антидотом этих лекарственных средств. Тест считают положительным при возникновении чувства боли в груди у больного, которое возникает во время 5-минутного введения препарата. Проведение теста противопоказано больным с бронхиальной астмой, хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей и сердечными аритмиями.