Гастроэнтерология. Здоровье пищевода

Клетки нашего организма окружены так называемой тканевой жидкостью. Эта жидкость постоянно находится в непрерывном движении – ее пополнение происходит за счет проникновения части плазмы крови через стенки капилляров (мельчайших сосудов). С плазмой, проникшей в межклеточное пространство, к клеткам поступают все необходимые питательные вещества и кислород. Из клеток в нее поступают продукты их жизнедеятельности, в том числе и токсические вещества. Отток тканевой жидкости происходит по лимфатическим сосудам, которые, собираясь в большие лимфатические протоки, впадают в крупные вены. По лимфатическим сосудам течет лимфа (от лат. lympha – влага) – прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость. Также следует отметить, что на определенных участках лимфатической системы, обычно в месте слияния сосудов, находятся лимфатические узлы, в которых много лимфоцитов, осуществляющих защитную функцию, – не пропускают в кровяное русло, например, бактерий. Следовательно, чем быстрее будет течь лимфа по лимфатическим сосудам, тем быстрее будет происходить выведение «отработанных продуктов» жизнедеятельности, тем будет «чище» внутренняя среда организма.

Повышение скорости оттока лимфы можно проводить с помощью различных физиотерапевтических процедур. Препараты некоторых лекарственных растений и массаж определенных точек, вызывают аналогичный эффект.

На первом этапе лечения проводят лимфодренаж с помощью аппаратных методов – прессотерапия и «Старвак». А затем рекомендуется использовать препараты лекарственных растений и массаж биологически активных точек.

Лекарственные растения.

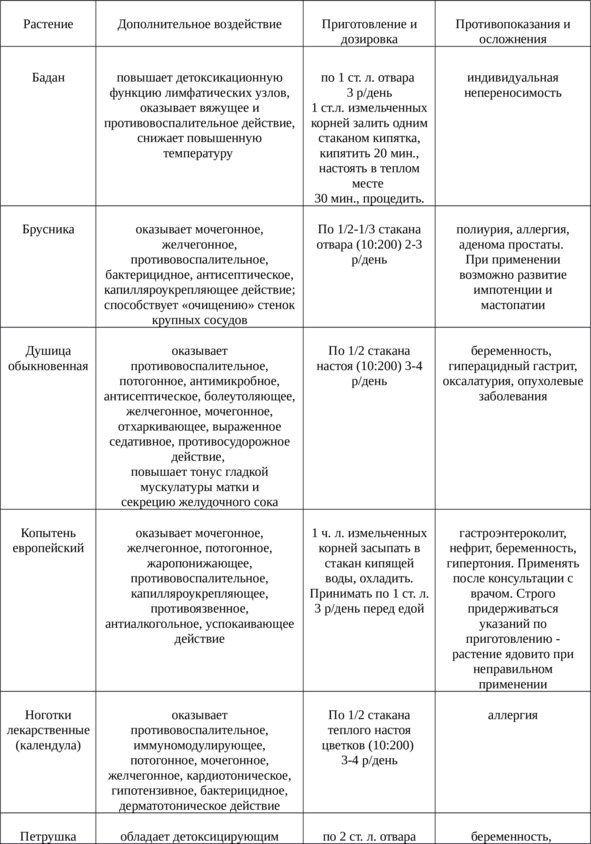

В таблице 1 представлены лекарственные растения, применение которых является достаточно эффективным способом стимуляции оттока тканевой жидкости.

Внимание! Обратите внимание на противопоказания и осложнения, развивающиеся при применении препаратов.

Таблица 1. Лекарственные растения, стимулирующие отток тканевой жидкости.

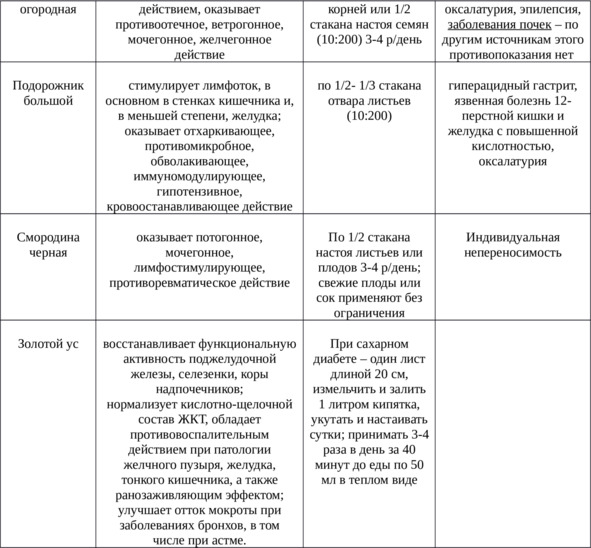

Продолжение таблицы 1

(Примечание:

ст. л. – столовая ложка, ч.л. – чайная ложка, р/день – раза в день;

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт,

* по материалам – Хмелевский Ю. В. «Эндоэкология – что это такое?». )

Курс приема лекарственных должен проводиться в течение двух недель – принимать настой выбранного лекарственного растения с учетом всех показаний и противопоказаний. Перед началом процедуры желательно в течение двух дней провести курс (2 дня) разгрузочной диетотерапии (яблочная, банановая, овощная, молочная или другая диета, по вашему вкусу). Одновременно, в эти же дни провести очищение кишечника. Выбор процедуры очищения кишечника должен быть индивидуальный. Очищение кишечника следует повторить в конце первой недели и в течение двух дней по окончанию курса.

Желательно одновременно проводить упражнения – «оздоровительное дыхание» (см. ниже раздел Дыхательная гимнастика), что способствует ускорению движения лимфы.

Средства народной медицины для очищения лимфы.

Чай из иван-чая – 1 столовую ложку листьев и цветов иван-чая (кипрея) залить 0,5 л кипятка и настоять в течение ночи в термосе. Принимать по 100 г 5 раз в день до еды.

Чай из барвинка – 1 чайную ложку сухих листьев барвинка залить 1 стаканом кипятка и настоять в течение ночи в термосе. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30—40 минут до еды.

Также предлагают следующие рецепты для стимуляции лимфотока:

– яблочный уксус – 1—2 чайные ложки на стакан теплой воды с двумя чайными ложками меда – 2—3 стакана в день. Вкус напитка должен быть кисло-сладкий;

– настой хрена огородного на воде в соотношении 1:1 пить по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой в течение 10 дней;

– свежеприготовленный салат из морской капусты;

– щи из молодых листьев крапивы двудомной;

– посещение бани с парилкой и веником – при отсутствии противопоказаний.

Массаж биологически активных точек

Первая (рис. 1) – парная точка 45, расположена на гребне подвздошной кости в области крестца в месте прикрепления ахиллова сухожилия.

Рисунок 1. Парная точка 45

Вторая (рис. 2) – парная точка 73, расположена на передневерхней стороне ноги, у начала большеберцовой и малоберцовой костей.

Рисунок 2. Парная точка 73

Строение желудочно-кишечного тракта и основные функции органов пищеварения

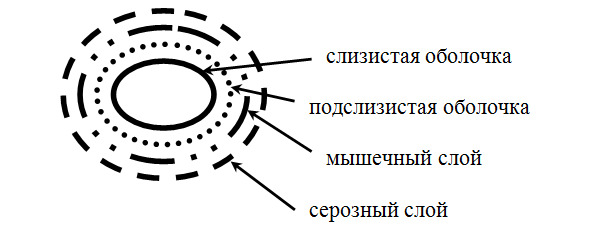

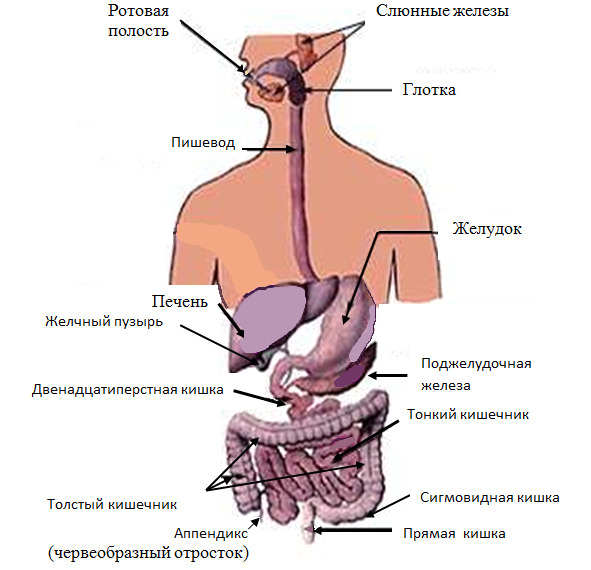

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), или так называемый пищеварительный тракт, начинается ротовой полостью (ртом) и заканчивается анальным отверстием. По своему строению он представляет собой длинную трубку, которая имеет различный диаметр на отдельных участках, с большим количеством изгибов и с несколькими сфинктерами. Отдельные части ЖКТ выделяются анатомически, а также по функциональным особенностям, например три отдела тонкого кишечника. Начиная с пищевода, все отделы пищеварительного тракта имеют принципиально одинаковое строение. Собственно стенка пищеварительной трубки состоит из следующих слоев – слизистая и подслизистая оболочка, мышечный и серозный слой (схема 1).

Схема 1. Слои пищеварительной трубки

По отношению ко всему организму в целом полость ЖКТ является внешней средой, а за ее стенками начинается собственно внутренняя среда организма. Именно это определяет большое значение этой системы органов в жизнедеятельности всего организма и его большую чувствительность к воздействию факторов внешней и внутренней среды, в частности, пищи, стрессорные воздействия, гормональные нарушения и др. Значительное увеличение «вредных» воздействий приводит, как было отмечено выше, к значительному увеличению числа заболеваний органов ЖКТ.

Основные отделы желудочно-кишечного тракта показаны на рисунке 3.

Рисунок 3. Схематическое изображение желудочно-кишечного тракта и органов, участвующих в пищеварении

Ротовая полость – первый отдел ЖКТ. В ротовой полости расположены зубы и язык, а также выводные протоки трех парных больших слюнных желез и большого количества мелких. С помощью зубов и языка пища разжевывается (измельчается), слюна ее смачивает.

Зачем нужны зубы для процесса пищеварения, наверное, понятно всем. С их помощью человек откусывает и разжевывает пищу. А причем тут язык? Язык участвует в распределении пищи по ротовой полости, но что самое главное на его поверхности расположено множество нервных окончаний, среди которых в данном контексте наибольший интерес представляют вкусовые рецепторы. При их раздражении формируется сигнал, передающийся в головной мозг, в результате чего происходит выработка определенного количества ферментов для процесса пищеварения в других отделах ЖКТ и их подготовка к этому процессу.

Смачивание пищи далеко не единственная функция слюны. Помимо этого, она:

– содержит ферменты;

– поддерживает гомеостаз полости рта;

– способствует очищению полости от остатков пищи, продуктов распада;

– является одним из факторов защиты слизистой пищевода от повреждающего воздействия содержимого желудка;

– оказывает влияние на нормальное состояние зубов: минерализация и клиренс сахаров из полости рта.

Таким образом, в полости рта начинается процесс пищеварения – расщепление ингредиентов пищи под влиянием ферментов слюны. Происходит гидролиз высокомолекулярных углеводов (крахмала, гликогена) на более низкомолекулярные – декстраны, мальтозу, глюкозу. Попробуйте долго пожевать кусочек несладкого белого хлеба и вы ощутите сладость во рту.

Все сказанное определяет важность процесса пережевывания пищи для нормального функционирования ЖКТ и организма в целом.

Затем пища через глотку попадает в пищевод.

Глотка является частью как пищеварительной системы, так и дыхательных путей, соединяя полость носа и рта с гортанью и пищеводом, соответственно. Акт глотания – сложный физиологический процесс, при котором в результате сокращения мышц языка пищевой комок прижимается к твердому небу. Сокращение корня языка и других мышц оказывает давление на надгортанник (хрящ, расположенный между гортанью и глоткой), который закрывает отверстие в гортань, что препятствует попаданию пищи в дыхательные пути. Далее сокращение мышц глотка приводит к продвижению пищевого комка в пищевод.

Пищевод расположен в грудной полости и представляет собой четырехслойную трубку длиной 22—30 см, соединяющую глотку с желудком. При рефлекторном сокращении мышц пищевода происходит активное продвижение пищи в желудок. Пищевод, в основном, расположен в грудной полости, которая отделена от брюшной диафрагмой – дыхательной мышцей. Пищевод проходит в брюшную полость через специальное отверстие в диафрагме и переходит в желудок. На месте перехода пищевода в желудок находится сфинктер – мышечное образование, препятствующее забросу содержимого желудка обратно в пищевод в норме.

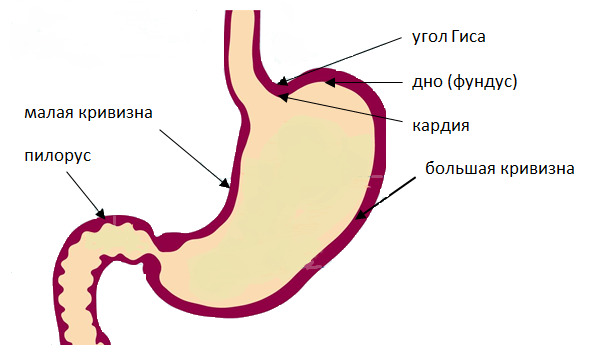

Желудок – орган, который полностью расположен в брюшной полости, представляет собой мешкообразной расширение пищеварительного тракта. В желудок пережеванная и смоченная слюной пища попадает из пищевода, где начинается следующий этап пищеварения. Выделяют следующие части желудка (рис. 4):

• малая и большая кривизна;

• кардия – часть желудка, прилежащая к пищеводу;

• пилорус (привратник) – место непосредственно перед переходом желудка в двенадцатиперстную кишку;

• дно (фундус) или свод – часть желудка, которая располагается левее и выше кардии;

• пилорический сфинктер – мышечное образование, препятствующее забросу содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок в норме;

• тело желудка – от дна до пилорического сфинктера.

Рисунок 4. Схематическое строение желудка

В желудке происходит всасывание некоторых продуктов (глюкозы, этилового спирта, соли, воды) и второй этап переваривания пищи.

Внутренняя поверхность желудка представлена слизистой оболочкой, которая образует продольные складки. Слизистая покрыта слизью, которая защищает ее от действия соляной кислоты и ферментов. В слизистой оболочке расположены специфические железы, участвующие в синтезе соляной кислоты, пищеварительных ферментов, слизи и других биологических активных соединений. Вся совокупность этих соединений называется желудочным соком. Причем состав желудочного сока при каждом приеме пищи определяется ее составом. И это еще одна из причин, почему надо хорошо пережевывать пищу – сигнал, поступивший из ротовой полости, должен быть получен головным мозгом, который, в свою очередь, определенным образом реагирует на него, регулируя выделение желудочного сока определенного состава и количества для обеспечения адекватного расщепления ингредиентов пищи. Важную роль в регуляции пищеварения играет центральная нервная система, которая была доказана академиком И. П. Павловым. Даже при виде определенной пищи, ее запахе или мысли о ней образуется желудочный сок определенного состава.

Основным ферментом желудочного сока является пепсин, под действием которого происходит расщепление белков на более мелкие фрагменты.

Натощак желудок периодически сокращается (перистальтика, моторная функция желудка), что может вызвать так называемые «голодные спазмы». При попадании первой порции пищи в желудок на определенный промежуток времени перистальтика прекращается и начинается процесс переваривания. По мере переваривания пищи сокращения возобновляются и она начинает продвигаться к выходу из желудка – к привратнику. К этому моменту перистальтика желудка активируется, что способствует перемешиванию пищи с желудочным соком и ее лучшему перевариванию.

Необходимо подчеркнуть, что в процессе продвижения пищи из желудка в кишечник активное участие принимают мышцы передней брюшной стенки – прямые и косые мышцы передней брюшной стенки (брюшной пресс), а также мышцы желудка, которые имеют автономную иннервацию. В положении стоя или при ходьбе мышцы сокращаются и стимулируют перистальтику кишечника, тогда как в положениях сидя или лежа – они расслаблены и нормальная перистальтика желудка практически прекращается.

На границе между желудком и двенадцатиперстной кишкой также находится сфинктер, затрудняющий попадание содержимого кишечника обратно в желудок.

В результате действия ферментов желудочного сока и моторной функции желудка в двенадцатиперстную кишку поступает более однородный пищевой комок, по консистенции, напоминающий кашицу.

После желудка начинается кишечник, в котором выделяют тонкую и толстую кишки, имеющие отличительные черты строения и физиологические функции. В этих отделах ЖКТ выделяют также отдельные части.

В состав тонкого кишечника входит двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишка. По тонкому кишечнику пища продвигается в течение 7—8 часов.

Двенадцатиперстная кишка самая «толстая» из всех отделов тонкого кишечника и самая короткая, ее длина составляет всего 25—30 см. Клетки слизистой оболочки всего тонкого кишечника имеют ворсинки, которые обеспечивают большую поверхность всасывания питательных веществ. В этом слое также расположены железы, секретирующие кишечный сок, в состав которого входят многочисленные ферменты, участвующие в расщеплении (переваривании) всех ингредиентов продуктов питания.

При рентгенологическом исследовании выделяется начальная часть двенадцатиперстной кишки – луковица. Слизистая луковицы, как и привратника желудка, имеет продольные складки, тогда как остальная части тонкого кишечника – циркулярные.

В полость двенадцатиперстной кишки открывается единым отверстием (сфинктер Одди) общий проток желчевыводящих путей и главный проток поджелудочной железы, а также добавочный проток поджелудочной железы.

По желчному протоку в кишечник поступает желчь, которая образуется в печени. В том случае, если в просвете двенадцатиперстной кишки находится пища, то желчь поступает в нее непосредственно из печени, а при недостатке – из желчного пузыря. В последнем также происходит накопление желчи во время отсутствия пищи в кишечнике. Состав желчи в двенадцатиперстной кишке во многом определяется тем, поступает ли она прямо из печени или из желчного пузыря. Желчь в желчном пузыре более концентрированная (в 3—5 раз), по сравнению с поступающей непосредственно из печени. Основными ее компонентами являются вода, желчные кислоты, холестерин и т. д. Желчеотделение начинается примерно через 5—10 минут после начала еды и заканчивается после полного опорожнения желудка. Одной из самых важных функций желчи является эмульгирование жиров (липидов), что значительно увеличивает поверхность соприкосновения ферментов и липидов, что обеспечивает их более полное расщепление.

По главному и добавочному протокам поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку поступает комплекс протеолитических ферментов, расщепляющих все ингредиенты пищи – белки, жиры и углеводы. Состав сока в значительной степени определяется составом съеденной пищи. То есть, если в рационе преобладали белки, то в составе секрета содержится большое количество ферментов, участвующих в процессе их переваривания и т. д.

В двенадцатиперстной кишке происходит активное всасывание воды, минеральных солей, витаминов, а также аминокислот, жирных кислот, моно- и дисахаров. Но процесс всасывания в этом отделе только начинается и, в основном, происходит в тощей и подвздошной кишках.

При переходе двенадцатиперстной кишки в тощую также расположен сфинктер, в норме препятствующий обратному движению пищевых масс. В этом месте кишечник резко изгибается и начинается тощая кишка длиной 2—2,5 м, которая в свою очередь соединяется с подвздошной кишкой (длина 2,5—3,5 м). Четкой границы между этими двумя отделами тонкого кишечника нет, но типичные их отделы (верхние тощей и нижние подвздошной) имеют свои особенности. У тощей кишки больший диаметр, стенка ее толще и она лучше кровоснабжается. Также есть отличия в строении и количестве ворсинок – в тощей кишке их больше, они длиннее и тоньше. Общая протяженность тонкой кишки составляет в среднем 5—7 м. Согласованные движения ворсинок обеспечивают продвижение пищевых масс.

Слизистая оболочка тонкой кишки образует многочисленные круговые (циркулярные) складки – постоянные (анатомические), а продольные и косые – непостоянные (физиологические), увеличивающие во много раз ее всасывающую поверхность и участвующие в процессе продвижения пищи. По мере приближения подвздошной кишки к толстому кишечнику количество продольных складок увеличивается. Также в слизистом слое расположены многочисленные железы, секретирующие кишечный сок, в состав которого входят различные ферменты, участвующие в переваривании пищи.

Процесс переваривания продуктов питания происходит не только в полости тонкого кишечника, а также в непосредственной близости от ворсинок (пристеночное пищеварение) и внутри клеток слизистой оболочки (внутриклеточное пищеварение). Следовательно, процесс расщепления питательных веществ в ЖКТ имеет сложный характер и при нарушении одного из этапов может привести к развитию заболеваний.

В тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ, которые участвуют в разноообразных метаболических процессах в организме. Сложность этого процесса можно понять на очень простом примере. Так ионы кальция не будут всасываться в отсутствии ионов, в состав которых входит фосфор (например, РО43+). Или аминокислоты, из которых состоят белки, оптимально всасываются только при их определенном соотношении в просвете кишечника. Перечень таких примеров можно продолжить. Также следует отметить, что многие вещества не просто проходят сквозь клетки или между ними. Для переноса определенных ингредиентов в клетках существуют специфические транспортные системы, для нормального функционирования которых необходима энергия. В 80-х годах прошлого века также выяснилось, что не все сложные молекулы пищевых продуктов полностью расщепляются в кишечнике. Показано, что, например, в кишечнике всасываются достаточно большие части молекул белков. По мнению ряда авторов это является определенной защитной реакцией организма и постоянной стимуляцией иммунной системы.

При рентгенологическом исследовании выявляются различные виды движения тонкой кишки: смешивающие, маятникообразные и перистальтические.

Пространство кишечника не является стерильным. В нем в норме представлены бактерии – микрофлора, которые участвуют в процессе переваривания пищи, а также синтезируют витамины – витамин В12 и фолиевую кислоту, а также ряд других соединений.

Отток крови от желудка, тонкого и толстого кишечника, за исключением прямой кишки, происходит в так называемую воротную вену, которая ее переносит в печень. Это важный физиологический факт. Во-первых, в печени синтезируются не только соединения необходимые для ее функциональной активности, но много биологически активных соединений – факторы свертывания крови, различные типы липопротеинов и т.д., которые переносятся для других органов и тканей. Во-вторых, печень является центральным органом, где происходит обезвреживание многих токсических соединений, поступающих в организм с пищей и образующихся в процессе жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, которые в ряде случаев могут замещать бактерии нормальной микрофлоры.

Переход пищи из тонкой кишки в толстую происходит ритмически и регулируется специальной заслонкой, расположенной в первом отделе толстого кишечника – слепой кишке, и состоящей из двух складок, в основании которых находится слой кольцевой мускулатуры – сфинктер.

Толстый кишечник является последним участком ЖКТ и состоит из 6 отделов:

– слепая кишка (цекум, cecum) с аппендиксом (червеобразным отростком),

– восходящая ободочная кишка,

– поперечная ободочная кишка,

– нисходящая ободочная кишка,

– сигмовидная кишка,

– прямая кишка.

Общая длина толстого кишечника составляет 1—2 метра, диаметр в области цекум – 7 см и постепенно уменьшается к восходящей ободочной кишке до 4 см. Отличительными чертами толстого кишечника по сравнению с тонким являются:

– наличие трех особых продольных мышечных тяжей или лент, которые начинаются около аппендикса и заканчиваются у начала прямой кишки; они расположены на равном расстоянии друг от друга (по диаметру);

– наличие характерных вздутий, которые снаружи имеют вид выпячиваний, а изнутри – мешкообразных углублений;

– наличие отростков серозной оболочки длиной 4—5 см, которые содержат жировую ткань.

Клетки слизистой оболочки толстой кишки не имеют ворсинок, так как интенсивность процессов всасывания в ней значительно снижается.

В толстом кишечнике заканчивается всасывание воды, и формируются каловые массы. Для их образования и продвижения по отделам толстого кишечника клетками слизистой оболочки секретируется слизь.

В просвете толстой кишки обитает большое количество микроорганизмов, с которыми у организма человека в норме устанавливается симбиоз. С одной стороны, микробы поглощают пищевые остатки и синтезируют витамины, ряд ферментов, аминокислот и других соединений. При этом изменение количественного и, особенно, качественного состава микроорганизмов приводит к значительным нарушениям функциональной активности организма в целом. Это может происходить при нарушении правил питания – потребление больших количеств рафинированных продуктов с низким содержанием пищевых волокон, избыток пищи и т. д. В этих условиях начинают преобладать, так называемые, гнилостные бактерии, выделяющие в процессе жизнедеятельности вещества, оказывающими негативное влияние на человека. Это состояние определяется как дисбактериоз кишечника. О нем мы подробно расскажем в нашей публикации, посвященной толстой кишке.

Каловые (фекальные) массы продвигаются по кишечнику за счет волнообразных движений ободочной кишки (перистальтике) и достигают прямой кишки – последнего отдела, которая служит для их скопления и выведения. В ее самом нижнем отделе расположены два сфинктера – внутренний и наружный, которые замыкают задний проход и открываются при дефекации. Открытие этих сфинктеров в норме регулируется центральной нервной системой. Позывы на дефекацию у человека появляются при механическом раздражении рецепторов анального отверстия.

Краткая анатомия и физиология пищевода

В данном разделе рассматриваются анатомические особенности и физиология пищевода.

Анатомия пищевода

Пищевод – это полая цилиндрическая трубка, которая соединяет глотку с желудком (рис.5).

Рисунок 5. Схематическое расположение основных органов около пищевода и поперечный срез органа

Место перехода глотки в пищевод у взрослого человека находится на уровне VI шейного позвонка, а место его перехода в желудок – на уровне XI грудного позвонка. Длина пищевода составляет примерно 25 см (от глотки до кардиального отдела).

Рассматривая расположение пищевода, выделяют три отдела:

• шейный отдел длиной 5—8 см – от VI шейного до I – II грудного позвонка, пищевод расположен между трахеей и позвоночным столбом; с обеих сторон расположены фасции сонных артерий и доли щитовидной железы;

• грудной отдел длиной 15—18 см – заканчивается на уровне X – XI позвонка тесно соприкасается с задней стенкой трахеи и предпозвоночной фасцией; над бифуркацией трахеи пищевод проходит справа от аорты;

• кардиальный (брюшной) отдел 1—4 см – как правило, заканчивается на уровне XI позвонка и перед переходом в желудок немного расширяется; важной характеристикой этой части является то, что она находится под действием положительного давления брюшной полости.

Ряд авторов также выделяют глоточно-пищеводный отдел – собственно место перехода глотки в пищевод.

Просвет пищевода на поперечном срезе имеет вид звездчатой щели в шейном и брюшном отделах, где расширяется только в момент прохождения пищи. В грудном отделе его просвет зияет из-за отрицательного давления в грудной полости. В состоянии покоя толщина стенок пищевода составляет около 2 см.

Пищевод расположен перед позвоночным столбом и на своем пути имеет 4 изгиба: два – в сагиттальном (передне-заднем) направлении и два – во фронтальной (слева-направо или справа-налево) плоскости. Начало пищевода располагается почти строго по срединной линии.