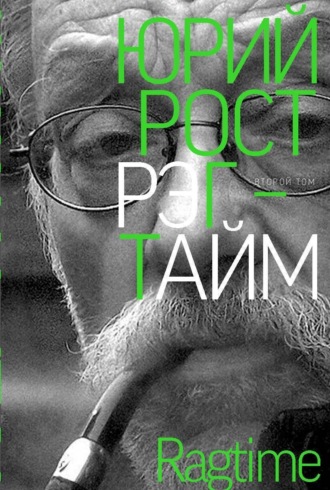

Рэгтайм. Том 2

– Плоть?

– Ну, плоть не впрямую. Актер Михаил Чехов говорил, что при работе над ролью у героя сначала появляются отдельные штрихи, из них складывается силуэт, он заполняется подробностями и деталями. Затем рисунок обретает краски, цвет. За ними объем, рельеф, готовую форму, в которую актер входит, вползает, втискивается, и уже они вместе или кто-то один продолжает жизнь. Не один из них, а Некто. Не знаю, кто именно. Так и Неёловой казалось: Любовь Андреевна реально где-то существует и приближается в поисках защиты. И Марина Мстиславовна чувствовала от этой связи необыкновенную нежность, сострадание и любовь.

– То есть она, наконец, почувствовала счастье.

– Ну да, счастье, но почему «наконец»? Она и раньше испытывала нежность и сострадание. И любовь… И не только в театре. Но мы о последней (по времени).

– И такие романы с персонажами у нее часто?

– Разные, конечно. Ведь ситуации различны, и люди, слава богу, не одинаковы. Грамматика одна, но стиль у каждого свой. Эти связи могут быть радостными, мучительными, на грани срыва от страсти и по-семейному ровные. Как в жизни.

– Это сравнение хромает, Юрий. В жизни случается и одна любовь, говорят.

– Я тоже слышал, Всеволод. Но допустим (пусть с малой степенью вероятности), что у кого-то их было несколько. Все это была любовь, но предмет ее всякий почти раз иной. И любовь иная, не похожая на предыдущую. Так и на театре. Сомневаюсь, что Марина Мстиславовна испытывала одинаковые чувства (хотя и любила их) к девочке из «Спешите делать добро» и к Жене из «Крутого маршрута». Потому что этих и других героинь часто мало что объединяет между собой, и, возможно, они все вместе не имеют ничего общего с Мариной Мстиславовной. На то она актриса, чтобы прожить на сцене три часа их жизни с достоверностью, заставляющей иногда забыть о самой Неёловой, какой бы она ни была.

– Ты хочешь сказать, Юрий, что мне не важно знать, каков актер в жизни?

– Если его личная жизнь не является амплуа, как это теперь бывает за неумением других ролей, – не важно. Что тебе, Всеволод, до приватных писем Пушкина. Он писал не тебе.

– Так и не читать?

– Читай. Но прежде прочти «Повести Белкина», стихи, «Онегина», «Медного всадника», «Нулина»…

– Всё не перечисляй…

– А потом на правах любящего сердца прикоснись, если жаждешь. И защити. И защитись.

– Ты рыбу убрал с солнца?

– Убрал… Так вот, Неёлова так устроена, что последний роман у нее самый сильный. Потом, конечно, другая, новая героиня вытеснит или отодвинет первую и сама Марина Мстиславовна начнет понимать, что прежние уже мешают. Там жест прилепился никчемный, там – интонация, которая в новой жизни неуместна… А оставить их всех нет возможности. И профессия не позволяет, и бросить жалко, и продолжать невмоготу. В этом существенное отличие от жизни журналиста…

– Юрий! Посмотри мне в глаза.

– …Его герои накапливаются и, даже если они уходят из жизни реальной, остаются в судьбе. Написал – прожил. Напечатал – зафиксировал. Актеру тяжело, почти невозможно вернуться назад, в сыгранную роль. Нам перечесть написанное когда-то легко, и только печаль по ушедшему и не понятому Моменту проживания охватывает порой. Если проследить до конца жизни реальных, а не сценических людей, то получится, что и они, будучи одновременно и персонажами, и зрителями, мало что изменили бы в пьесе, написанной Драматургом, но они достойно сыграли свою роль. Единственную. Обогатив классический репертуар мировой драмы. И что ни пиши во славу духа – все они побеждены временем. Никто не оказался триумфатором. Да и кто, кроме дураков, верит в триумф и наслаждается кажущимся превосходством без неловкости…

– Это ты сам придумал?

– Сам. А что?

– Красиво. Я думал, ты прочел это в отрывном календаре. Так, дальше…

– Но существуют вершины жизни. Их много, целый массив. Они разной высоты и трудности, и человек идет вперед, не зная, к счастью, конца пути.

И у Любови Андреевны, и у Марины Мстиславовны за спиной биография, но часы отмеряют, сколько прошло времени, а не сколько осталось, а тут, вдруг, показался предел судьбы. Сближаясь (или, может быть, сливаясь), они вместе оглядывались на жизнь Раневской. Лики ее были эфемерны для окружающих, но ясны и обаятельны для нее. Было понятно, что у той ничего не складывалось. Счастье у Любови Андреевны постоянно совпадает с несчастьями. Только она начинает подниматься и до парения остается немного, как тотчас ветром все швыряет на землю. И что, бросить жизнь? Да ничего подобного: не получается летать – можно бежать. Раневская – убегающий, преследуемый человек, сохраняющий при этом надежду. Вдруг да обойдется. Само. Как это может не обойтись? Пострадала, и сей же час забыла. Жалко терять, а надо. Между мечтами и реальностью выбор в пользу грез. У нее замечательный русский характер – все время рисовать себе картину не реальную, но подкупающую красотой. Бабочка, летящая на огонь.

– А Неёлова тоже такая?

– Неёлова? Да ничего похожего: полная противоположность, совершено другой человек, хотя какие-то пресечения, о которых не догадывается ни одна, ни другая, вероятно, есть. Жизнь ее вне сцены существенно отличается от сценического альтер эго. Может быть, она опасается судьбы Раневской и потому так трогательно в ней заинтересована. Чтобы предупредить себя и обезопасить, поскольку спасти Любовь Андреевну не в ее власти. Эти бездумные романы, надежды, потери… Это легкое расставание с людьми и деньгами… Нет, Марина Мстиславовна бережет свои привязанности. Да их у нее теперь и не много: семья, театр, книги и несколько друзей. Неёлова не верит, что все образуется само, Раневская – верит. Наверное, Марине Мстиславовне не хватает недостатков Любови Андреевны. На свет! На свет! Просто потому, что там что-то сияет. Как бабочка на огонь. Не задумываясь.

– Комар, Юрий, тоже летит на свет, но о нем никто доброго слова не сказал.

– Поскольку он корыстная тварь и сидит у тебя на лбу, а бабочка…

– Хорошо, а Неёлова не летела, как бабочка?

– Летела, но траекторию полета предполагала, и знала, что обожжется, и ждала этого, и получала. Неожиданного немного в ее жизни, но иногда, к счастью, она способна на ошибку. Правда, опыта она, как и Раневская, не обретала, но, в отличие от чеховской героини, не признавала этого. В спектакле эти две женщины объединились в одну, и начало этого процесса увидел с монгольфьера этот самый В.Ш. А вот кого он снял – Раневскую или Неёлову – я не знаю. Каждая роль все равно соткана из собственных качеств актера, из того, что в нем заложено где-то в глубине. И, в лучшем случае, мы не можем их разделить. Станиславский говорил, что актер должен быть адвокатом своей роли, чтобы не отстраняться: это он злодей, вертопрах, врун, я ж много лучше, я – другой. Марина Мстиславовна не оправдывается за Любовь Андреевну, она ее любит. Она отвечает за ее поступки, как за свои, соучаствует и грустит над ними, как над своими.

– Нервная работа…

– Временами ей стало мучительно ходить на спектакли, порой просто не хотелось, с утра портилось настроение. Видимо, за многие годы она к себе притерпелась, привыкла, прижилась в себе, и потому на три часа усталого спектакля перестать быть собой ей, порой, казалось насилием.

– Тут годами не бываешь собой, кроме как на плотине с удочкой.

– Проживает человек время – у него свое состояние разное, взгляд на ландшафт, настроение так себе, словом, со своими заботами проживает, и вдруг, точно в назначенный срок ты должен все это свое забыть – глаза, руки, мысли (если есть) – и впасть в совершенно другую судьбу, чтобы к десяти вечера, хорошо если под аплодисменты, ее завершить.

– С десяти до шести каждый день и без аплодисментов – напряжение тоже не малое.

– Усилие, Всеволод, необходимо, когда нет любви. А у Марины Мстиславовны к Любови Андреевне она произошла, поэтому свидания их вожделенны, а результат… При таких отношениях должен быть и результат.

– И вот сидит она в саду под Парижем, как свидетельствует фотография В.Ш., читает пьесу и плачет. Почему?

– Совпадения рождают понимание. Понимание – соучастие. Сидела бы она под Москвой на шести сотках среди одной вишни, не было бы никаких ассоциаций. А так: Раневская продала дачу в Ментоне, Неёловой усадьба Мюссе никогда не принадлежала, но и одной и другой надо возвращаться в Москву. И этот вишневый снег. Все можно начать с нуля: это ведь опадают лепестки цветов. Только и всего. Оголились ветки, но вот они – юные листья. И сроки пребывания в Париже почти совпадают. Ну что ж, что там несчастная любовь, а здесь счастливая: дочь, муж. Что ж, что не похожи они по характеру, как раз так и влюбляются.

Она вновь выходит во французский сад с двумя книгами – Чеховым и Набоковым и читает тексты параллельно.

«А вдруг я сплю! Видит бог – я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала…»

– Париж они, видимо, тоже любили.

– Любили, любили… и здесь ее взгляд падает на страницу другой книги. Там стихи, написанные в двадцать втором, но точно соответствующие состоянию нашей героини.

– Которой?

– Я уже не различаю.

«…Мои деревья, ветер мой и слезы чудные, и слово непостижимое: домой!»

– Что ж, домой так домой. Я пойду вытащу лодку, а ты посмотри – там что-то написано на обороте фотографии.

«По возвращении в Москву, я позвонил Марине Мстиславовне вечером после спектакля “Вишневый сад”, где ее Раневская была хороша, и напомнил сюжет, который наблюдал с монгольфьера в парке усадьбы Альфреда Мюссе. Она была растрогана и охотно отвечала на мои вопросы. Шли часы… Вопросы становились короче, однако она, как человек вежливый, говорила подробно…

…Утром, проснувшись, я с ужасом услышал ровные погудки. Телефонная трубка лежала на моей подушке. Неужели я уснул во время беседы с этой женщиной?!

Какой стыд! Вероятно, я очень устал от полетов. Но как быть, если и прекратить их нет сил?

В.Ш.»– Кажется, это предсмертная записка, Арсеньев.

– Было бы жаль, неплохой фотограф. Снимал довольно резко.

В это время круглая тень медленно проскользила по нашему лагерю. Задрав головы, мы увидели глаз объектива, торчащий из гондолы. Мы тотчас заняли позы. (Ни Чехова, ни Набокова с собой не было.) Я поднял двадцатиграммового язя, а Арсеньев – отечественную надувную лодку, свидетельствующую, что мы тоже любим родину, и застыли на мгновение. Для истории. Точнее, для других историй.

– А что, – сказал Всеволод Михайлович, – тут ивняка полно, а сплести корзину – пустяк… И летай!

Беседы с Родзянко

Впервые я увидел его на православной Пасхе в Иерусалиме. Русский епископ Василий Родзянко. Человек честной судьбы. С семьей он после октябрьского переворота был вывезен ребенком из Елизаветградской губернии за рубеж Российской империи, сформировался и вырос в эмигрантской среде, принял сан, стал приходским священником в Сербии, где спас целую деревню от немцев, попал в титовские застенки, работал на Би-би-си, просветляя наши сумрачные умы, возглавлял приход в Вашингтоне, писал книги, читал лекции, жил по совести.

Тогда в Иерусалиме я только что и успел представиться ему, чтобы, может быть, потом на правах знакомого сказать: «Мы с вами, владыко, встречались у дверей Гроба Господня».

Спустя некоторое время я действительно произнес эту фразу в Сергиево-Посадской лавре, где гостил Родзянко. А вслед за ней задал несколько вопросов, которые меня волновали.

О примере и свободе

– Может ли чужая жизнь быть примером?

– Я думаю, это очень тонкий вопрос, потому что человек, который ищет примера, и тот, в котором он ищет, должны лично соответствовать друг другу.

– А может ли человек вообще хотеть быть примером?

– Если он будет ставить такую задачу, то провалится. У него ничего не выйдет. Это происходит само собой. Все мы в какой-то степени оказываемся примером. Отец – для детей. Он знает, что должен быть на высоте, если хочет воспитать хорошего сына. То же и в широкой жизни. Будь то полковник в армии или священник на своем приходе.

– Но возможно ли человеку определить, удалась ему жизнь или нет?

– На это нелегко ответить, поскольку речь идет о судьбе. Иногда мы ее воспринимаем как фатум, предопределение. Само слово «судьба»…

– Суд Божий?

– И Божий промысел. А промысел Божий – это путь, по которому идет человек. В котором он участвует. Не слепо. Здесь нет никакого указания ясного или неясного.

– Другими словами, нет жесткой программы?

– Нет… Конечно, мы знаем теперь хорошо, что каждый человек генетически запрограммирован (и это вполне совпадает с учением церкви о первородном грехе, но это довольно долгая история), однако это лишь один фактор – то, что унаследовали после рождения. Другой – это свобода нашего выбора, который, конечно, есть.

О выборе и судьбе

– Судьба оставляет право на выбор?

– По нашему православному учению – да. Несомненно. И по опыту. Я просто знаю это лично: если я что-то плохо выбрал, то обязательно расплачиваюсь после.

– Как часто вам приходилось выбирать?

– О, часто, особенно когда вы не знали, что завтрашний день принесет вам в буквальном смысле. Во время Второй мировой войны я был на сербском приходе. И вот появляется в моей деревне друг нашей семьи, который уговаривает меня ехать с ним на Запад для воссоединения с родителями. Прихожане не дураки, они смотрят на все эти разговоры и думают: а что будет с ними, если я уеду? А матушка – жена моя и ее родители тоже думают, но уже – что будет, если я не уеду? Вы представляете, какое было сильное переживание, какой вопрос был? И кончается это тем, что становится мне совершенно ясно, что я не смею, не смею. Что если я сдамся и уеду, то я буду не я. Нельзя.

– И вы остаетесь?

– Я остаюсь и благодарю Бога, что принял это решение. Оно оказалось в моей судьбе в полном смысле этого слова – выживанием. Выжил мой приход, который мог распасться, эти люди, и я сам, и моя семья.

– Оказалось, что решение, которое вы приняли по совести и против человеческой выгоды, было правильным выбором?

– Да. Это могу сказать сейчас, оглядываясь назад… Вы знаете, то же самое почувствовала моя мать, когда ей было тридцать, а мне четыре. Только… в противоположном направлении.

Мой отец был спокойным человеком. Он отказался от традиционного в нашей семье пути: либо, как мой дед, – политической жизни, либо, как его брат, – военной. В нашей семье было заведено быть военными, начиная еще с Аркадия Родзянко – приятеля Пушкина. Отец ушел в агрокультуру, посчитав, что это в тот момент нужно для России. Он был своего рода управляющим имением на Украине.

И вот, когда начались известные события, мать приходит к нему и говорит: «Нам надо уезжать». Она сделала выбор и сохранила семью.

– Я вас спрашиваю о судьбе и выборе, потому что перед каждым человеком этот вопрос встает ежесекундно…

– Он не возникает… Он существует постоянно… Вы все время живете в обществе. И тут сплетаются, с одной стороны, ваш собственный выбор, без которого вообще ничего нет, и обстоятельства – с другой. И как наши оптинские старцы говорили, воля Божья и промысел Божий познаются из обстоятельств.

О любви и памяти

– Какое место в вашей жизни занимала любовь?

– Любовь – это качественность. С одной стороны, она широка, как море, с другой стороны, она очень личная и очень иногда временная. Не в том смысле, что она обязательно должна закончиться, а в том, что она подвержена условиям времени.

– То есть подвержена изменению?

– Мы живем в пространстве и времени, в этих условиях, на этой земле. Когда кто-то любящий или любимый уходит из этого мира, то, естественно, ваше собственное понимание любви перестраивается. Потому что вы должны приноровиться к иному миру, как мы его называем. Для нас, верующих, это, с одной стороны, великое счастье, с другой – огромная ответственность. И помощь.

– Человек устроен очень хорошо. Он не помнит боли. Вы помните, что она была, но физического ощущения нет.

– Время лечит.

– Время лечит. И память устроена таким же образом. Она стирает пережитую остроту, сложные переживания, тяготы. Хороший человек больше помнит хорошее. Но утраты остаются, человек уносит их с собой.

– Конечно. Но нам и не нужна такая память, о которой вы говорите, если мы верим, что жизнь не прекращается со смертью на земле. Потому что тогда вместо памяти у вас получается взаимообщение с иным миром и в ином мире.

Это совершенно иной опыт, который неверующие люди просто не знают в такой степени, в которой знают верующие и убежденные в том, что есть более широкая жизнь, которую вместить не могут берега нашей жизни земной. И тогда эта иная память у вас раскрывается, укрепляет вас и становится источником, дающим силы в вашей внутренней и внешней борьбе, и в то же время – источником каких-то решений и выбора.

– Но ведь в человеке может быть заложена, помимо его воли, программа неверия. Существуют таланты, не присущие всем: один может писать музыку или стихи, другой даже не в состоянии это воспринимать, но умеет строгать и пилить. Вы не исключаете, что способность воспринимать высокий духовный мир – это достояние избранных людей?

– В этом есть доля истины, но только доля, потому что человек многостороннее, чем мы его сейчас описываем. Мы знаем людей – из истории и из жизни, – которые, несмотря на обстоятельства, происхождение и воспитание, по собственному выбору и решению меняют жизнь и становятся совершенно другими. Из церковной жизни – апостол Павел, например. Вот решающая перемена, которая отразилась не только на его судьбе, но и на судьбе христианства. Конечно, эта перемена была обусловлена обстоятельствами…

– Ну, хотя бы встречей.

– Встречей, конечно, да. Но встреча эта была настолько вне опыта нашего обычного бытия на этой земле, что ее нельзя приравнять ни к чему другому в обычной нашей жизни.

– Что такое встреча вообще? Может ли человек не памятью, не анализируя прошедшее, а во время действия жизни сразу оценить ее? Сказать: «Вот значимый момент! Ощущай!» Возможно ли в масштабе дарованного тебе понять, что происходит сейчас?

– Может. Но нужна настроенность на то, чтобы не быть очень в себе, не быть слишком отделенным от окружающей обстановки, от окружающих людей, от окружающей жизни. Если жить самозамкнуто, то можно не использовать эту возможность. Мы превращаемся в стружку. Понимаете? В стружку, которая заворачивается вокруг себя. А внутри что? Пустота. Это состояние у многих из нас бывает, не обязательно все время. Это искушение, если можно сказать, особого рода скручивания собственной личности и эгоизма отрезает вас от возможности почувствовать и оценить нечто существенное.

И встреча (сам факт ее и лицо, с которым вы встретились) окажет влияние на вашу жизнь, если вы открыты и готовы. Это и будет момент, который подскажет интуиция. Потому что безучастие в любом смысле очень трагическое состояние.

Об одиночестве и уединении

– Но иногда обстоятельства складываются таким образом (я имею в виду пресс государства, социальные потрясения, преследования за взгляды), что человек вынужден замыкаться, чтобы спасти собственную душу.

– Это сторона совсем особенная. Хотя это может быть своего рода уединение, необходимое для сохранения своего мира. Это пример другого рода – но Серафим Саровский только в последние семь лет открыл свою келью для других, или Феофан Затворник, известный для нас, верующих русских людей. Вот такой тип, который заперся, чтобы быть в полной концентрации всех своих сил и в то же время открыться Богу. Какая огромная переписка, какой огромный результат этого…

– …одиночества.

– Нет. Уединения.

– Вы можете сформулировать, в чем разница?

– Одиночество – это ощущение себя вне общества других людей. Иногда внутреннее, иногда физическое. Оно носит трагический оттенок. Одинокий – это почти всегда человек терпящий или переживающий что-то. Он не в целом, он отломлен. А уединение – это отход от суеты…

– «Давно, усталый раб, задумал я побег…»

– Вот-вот…

– Но этот мир – все-таки мир одиноких людей. Не только потому, что человек большую часть своего существования находится наедине с собой, со своими мыслями, страхами, со своими нерешенными и нерешаемыми вопросами. Но и потому, что никто, кроме самого человека, часто помочь ему не может. Правда?

– Вы все-таки сами немного сомневаетесь в сказанном… Хотя в некотором смысле вы правы. Конечно, мы все заключаем в себе самих собственный мир, иначе не были бы людьми. Человек – чело веков. В этом основа достижения цивилизации. Но если мы ограничимся только этим миром, то сделаем сальто-мортале такое, которое нас же и уничтожит в конце концов.

Конечно, можно не выжить, как вы говорите, если на вас свалится что-то извне, и мы знаем много таких случаев, особенно в нашей теперешней жизни, в эти последние десятилетия в разных странах. Но если вы выживаете, то происходит это не потому, что вам посчастливилось, а потому, что вы знаете очень хорошо, что есть нечто, к чему надо себя привязать.

– Вы имеете в виду жизнь на этой земле?

– Да, конечно.

– В этой стране?

– Да, конечно.

О страхе и поступке

– Сколько лет вы прожили в той сербской деревне?

– До сорок девятого года. В титовские времена я был арестован, был в тюрьме, в лагере, в сербском ГУЛАГе. В пятьдесят первом году Сталин, поссорившись с Тито, потребовал, чтобы тот не преследовал русских. Тогда Тито сказал: берите кого хотите – они все белые эмигранты. И выпустил из тюрем. Меня в том числе.

– Весь век идут войны: Балканы, Кавказ, Ольстер… Это только Европа. Вся ваша жизнь прошла под грохот взрывов и выстрелов. Это что – ошибка в человеческой программе? Что-то не учтено в нашем строении?

– Да, да. Это программа. Программа зла, принятая нами по выбору. Мы все в этом виноваты. Все без исключения, люди. Бог сотворил нас в том, что мы называем рай. Но мы жизнь там отвергли во имя себялюбия, эгоцентризма и эгоизма. Это то, что описано в первых главах Библии. Верите или нет, но лучше дать ответ на этот вопрос нельзя.

Искушение и потом падение. Падение человека первого, и в нем, как в том же Священнописании написано, всех нас. Всего человечества.

– Но если это заложено, то непреодолимо?

– Нет, даже очень преодолимо. Вот тут-то и есть этот самый выбор, который человек может взять против того, о чем мы говорим. Это выбор Христа.

– Владыко, это очень красивый образ и очень общая идея. Но пока люди убивают друг друга, может быть, есть более конкретный совет?

– Мы спасли наше село от ужасов, которые творились в соседних селах, где сотни людей были убиты. Мы не дали совершиться этому…

– Значит…

– В ситуации, в которой мы живем, человек думает, что он может слишком мало. И поэтому не может ничего. Если бы он больше думал и чувствовал уверенность, что он может многое, возможно, что-то изменилось бы в лучшую сторону.

P.S. Этот замечательный гражданин России, всю жизнь проживший вне ее, мечтал закончить свои дни здесь. Однако скончался он совсем недавно в Соединенных Штатах Америки, а похоронен в Англии.

Мир праху его, и да простит он родину свою, так и не принявшую его…

Взгляд

Перебирая фотографии бабушкиного или прабабушкиного детства, мы видим детей. Будущих взрослых и одновременно бывших.

Прямые и спокойные, в локонах, кружевах и кринолинах, наряженные, завитые или гладко причесанные, сидят они на коленях у своих родителей (или стоят рядом) и внимательно (так же внимательно, как мы их) изучают нас с желтоватых плотных карточек.

Глядя друг на друга, знакомых и неизвестных, находим, что мы, нынешние, стали свободнее в своих вкусах и манерах, естественнее и раскованнее в общении и знаем много больше, но какие-то тайны (рождение, боль, смех…), какие-то ценности (доброта, честь, любовь…) для них и для нас остались общими. Пока.

Нас, бывших детьми давно и совсем недавно, объединяет многое, но главное то, что, чудесным образом однажды получив жизнь (весьма случайно), мы стали людьми, обрели способность осознавать себя, познавая мир, и обязанность давать и беречь жизнь другим.

Сохраняйте карточки и чаще фотографируйте детей, они будут смотреть на себя из времени и приноравливаться к проходящей жизни.

Сегодня Лена Бархина уже сама мама. Однажды на выставке она подошла к этой карточке и долго с удивлением рассматривала ее. Рядом стоял фотограф.

– Я хочу снять вас рядом с этой девочкой. Вы чем-то похожи.

– Ничего удивительного – это тоже я, – сказала Лена.

У меня дома хранится довоенная фотография с птичкой. Она сохранилась, хотя мама не брала ее с собой, когда мы отправились в эвакуацию, а отец на фронт. Все время оккупации Киева она провисела в витрине фотоателье на бульваре Шевченко. На карточке запечатлено много будущего и весьма ограниченное прошлое. Сталкиваясь с ней взглядом, я понимаю, что ситуация зеркально перевернулась, но, повторяя Лену Бархину, могу сказать: это тоже я. Только тогда у меня была единственная цель – выпустить механическую птичку из клетки. Теперь целей много. А птичка, кажется, в клетке до сих пор.