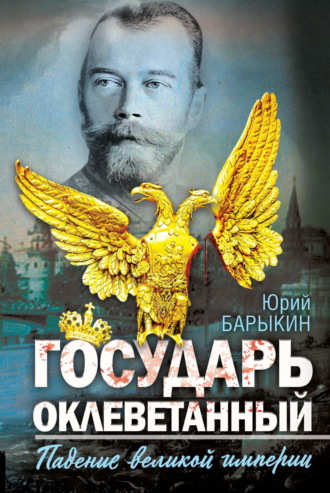

Государь оклеветанный. Падение великой империи

17 октября 1905 года был опубликован Манифест об усовершенствовании государственного порядка, который предоставлял политические права и свободы: свобода совести, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности.

Однако радикальные «революционные» группировки уже почувствовали запах крови – террористические акты не прекратились.

А. Гейфман: «Наихудшие формы насилия проявились только после опубликования Октябрьского манифеста, когда действия радикалов, направленные на ослабление государства вплоть до его падения, превратили страну в кровавую баню… Были дни, когда несколько крупных случаев террора сопровождались положительно десятками мелких покушений и убийств среди низших чинов администрации, не считая угроз путем писем, получавшихся чуть ли не всяким полицейским чиновником;… бомбы швыряют при всяком удобном и неудобном случае, бомбы встречаются в корзинах с земляникой, почтовых посылках, в карманах пальто, на вешалках общественных собраний, в церковных алтарях… Взрывалось все, что можно было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов, продолжая жандармскими управлениями (Казань) и памятниками русским генералам (Ефимовичу, в Варшаве) и кончая церквами»[32].

В октябре 1905 года в Москве началась забастовка, которая переросла во Всероссийскую политическую стачку. 9 декабря на улицах города появились вооруженные боевики, принявшиеся строить баррикады и терроризировать население. Местные власти не сумели навести порядок.

Лишь прибытие 15 декабря в Москву Семеновского полка положило конец восстанию. Боевики стали отступать за город и рассеиваться. 18 декабря, после короткого артиллерийского обстрела, отрядом семеновцев была занята – без дальнейшего боя – Пресня.

Вопреки рассказам советских историков никакого ожесточенного сопротивления революционные боевики не оказали. Потери правительственных сил с 9 по 19 декабря составили всего 62 убитых и раненых.

Показательна и реакция горожан, которую хорошо описал один из семеновцев:

«Мы вступили в парализованный и терроризированный город, шли по пустынным улицам, изрытым баррикадами. Мертвая тишина прерывалась лишь беспорядочной стрельбой, а через две недели полк выступил из Кремля к Николаевскому вокзалу и с музыкой шел по тем же улицам, встречаемый громадной радостной толпой народа»[33].

Видный российский общественный и политический деятель, философ, историк, экономист П.Б. Струве (1870–1944) назвал события «Quasi-восстание в Москве» и пояснил свою мысль:

«В Москве не было вооруженного восстания населения, были столкновения отдельных, относительно весьма немногочисленных, групп населения с полицией и войсками, были бутафорские баррикады, воздвигнутые „революционной“ интеллигенцией в союзе с терроризированными дворниками и увлеченными уличными мальчишками; была отчаянно храбрая, геройская борьба нафантазированных, обрекших себя гибели рабочих»[34].

В конце декабря 1905 года генералы А.Н. Меллер-Закомельский (1844–1928) и П.К. Ренненкампф (1854–1918) получили распоряжение Государя – очистить от революционеров Великий сибирский путь.

В ночь на Новый год первый из генералов с отрядом всего в 200 человек выехал из Москвы на экстренном поезде. Второй – со специальным сводным отрядом (батальон пехоты и несколько пулеметов) также на поезде двигался из Харбина (Маньчжурия).

«Такое предприятие могло показаться безумием: говорили, что в Чите многотысячное революционное войско, что запасные, возвращающиеся из Маньчжурии – а в пути их были десятки тысяч, – утратили всякую дисциплину. Но горсть людей с решительным командиром оказались сильнее анархической стихии»[35]. Страх перед отрядом Меллер-Закомельского был так велик, что 20 января 1906 года Чита – где красные господствовали почти три месяца и где в руках революционного комитета были 30 000 винтовок, чтобы не попасть в руки Меллер-Закомельского, – без боя сдалась генералу П.К. Ренненкампфу.

А уже 9 февраля генерал от инфантерии Александр Николаевич Меллер-Закомельский представлял Государю свой отряд в Царском Селе.

Как же после спада «революционного» безумия оценивал ситуацию в стране Государь?

Вот свидетельство депутата II, III и IV Государственной Думы Российской Империи В.В. Шульгина (1878–1976), который пишет о приеме в Таврическом дворце в мае 1907 года – это была его первая встреча с Императором Николаем II:

«Государь говорил негромко, но очень явственно и четко. Голос у него был низкий, довольно густой, а выговор чуть-чуть с налетом иностранных языков… Этот гвардейский акцент – единственное, что показалось мне, провинциалу, чужим. А остальное было близкое, но не величественное, а, наоборот, симпатичное своей застенчивостью.

Странно, что и Государыня производила то же впечатление застенчивости. В ней чувствовалось, что за долгие годы она все же не привыкла к этим „приемам“. И неуверенность ее была большая, чем робость ее собеседников.

Но кто был совершенно в себе уверен и в ком одном было больше „величественности“, чем в его обоих Царственных родителях, – это был маленький мальчик – Цесаревич. В белой рубашечке, с белой папахой в руках, ребенок был необычайно красив.

После речи Государя мы усердно кричали „ура“. Он простился с нами общим поклоном – „одной головой“ – и вышел из маленького зала, который в этот день был весь пронизан светом.

Хороший был день! Веселый, теплый. Все вышли радостные…

Несмотря на застенчивость Государя, мы все почувствовали, что он в хорошем настроении. Уверен в себе, значит, и в судьбе России»[36].

Столыпин

А теперь о человеке, внесшем огромный вклад в модернизацию Империи, а также – в успокоение огромной страны, для чего нам придется еще раз обратиться к теме «революционного» террора.

Человек этот – Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), муж Ольги Борисовны Нейгард (праправнучки Александра Суворова) и отец шестерых детей.

Послужив в течение четырех лет на посту губернатора Гродненской, а затем Саратовской губерний, 26 апреля 1906 года Столыпин становится министром внутренних дел Российской империи.

А уже 8 июля того же года Император Николай II лично настаивает на назначении Петра Аркадьевича Председателем Совета министров, с сохранением его министерской должности. Столыпин становится самым молодым премьер-министром в истории России.

С первых дней во главе правительства Империи Петр Аркадьевич упорно и последовательно проводит экономические реформы, призванные оздоровить ситуацию в стране, вызывая этим резкое раздражение депутатов Государственной Думы, в большинстве своем жаждавших «революционных перемен», а также значительной части «элиты», не простившей новому премьеру его молодости.

Тем временем революционный террор продолжается. И Столыпин немедленно становится одной из главных целей «революционеров».

Еще в 1905 году саратовские революционеры, пытаясь запугать Столыпина, приговорили его маленького сына к смерти путем отравления. Террористы даже прислали матери соответствующее постановление революционного комитета. Ольга Борисовна была охвачена страхом, она постоянно молилась, чтобы ничего не случилось, а другие дети не хотели выходить гулять, так как боялись, что по возвращении домой не застанут маленького братика в живых. Но сам Петр Аркадьевич оставался невозмутим: «Я буду продолжать свое дело. Да сбудется воля Господня!»[37]

И это было только начало.

12 августа 1906 года, суббота, был приемным днем Петра Аркадьевича на казенной даче на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Примерно в 14.30 два террориста, переодетые в жандармскую форму, проникли в первую приемную, где столкнулись с генералом Замятиным, ведшим запись на прием. В этот момент дежурный полицейский Афанасий Горбатенко, заметив, что головные уборы вошедших якобы жандармских ротмистров не соответствуют недавно введенному образцу, поднял тревогу. Террористы бросили бывшие при них портфели с бомбами к следующим дверям.

Произошел страшной силы взрыв. Самих террористов разорвало на куски. Однако вместе с ними погибло еще 27 человек. Тяжело ранено – 33, многие потом скончались.

Дочь Столыпина Мария, чудом не пострадавшая во время теракта, вспоминает:

«Мебель была поломана, но стены и пол были целы, тогда как рядом, в моей комнате, вся мебель была выброшена и лежала в приемной и на набережной. Почти сразу, как только мы вошли в гостиную, услыхали мы снизу голос папá: „Оля, где ты?“ Мама вышла на балкон, под которым стоял мой отец, и я никогда не забуду тех двух фраз, которыми они тогда обменялись:

– Все дети с тобой?

И ответ мама:

– Нет Наташи и Ади.

Надо было видеть все описанное, чтобы представить себе, как это было произнесено, сколько ужаса и тоски могут выразить эти несколько слов»[38].

И действительно, в числе раненых оказался трехлетний сын Столыпина Аркадий. В числе тяжело раненых – четырнадцатилетняя дочь Наталья. Врачи настаивали на ампутации ног у пострадавшей, но по просьбе Петра Аркадьевича отложили операцию. Быть может, помогли молитвы любящего отца о здоровье дочери, но, в конце концов, обе ноги девочки удалось спасти. Хотя, спустя еще тринадцать месяцев, Наталью вновь оперировали и ходить на костылях она начала лишь к Рождеству 1908 года.

А в тот кошмарный день на Аптекарском острове чудом не пострадавший Столыпин, глядя на бесформенную груду развалин, которая несколько минут назад была его домом, сказал первому прибывшему на помощь доктору, которым оказался создатель Союза русского народа А.И. Дубровин (1855–1921):

«А все-таки им не сорвать реформ!!!»[39]

При первом приеме после взрыва Государь предложил Столыпину большую денежную помощь для лечения детей.

– Ваше Величество, я не продаю кровь своих детей, – последовал ответ Петра Аркадьевича[40].

Коковцов: «Вспоминая все пережитое в то время, я не могу не отметить, что поведение Столыпина в минуту взрыва и то удивительное самообладание, которое он проявил в это время, не нарушив ни на один день своих обычных занятий и своего всегда спокойного и даже бесстрастного отношения к своему личному положению, имели, бесспорно, большое влияние на резкую перемену в отношению к нему не только двора, широких кругов петербургского общества, но и всего состава Совета Министров, в особенности его ближайшего окружения по Министерству внутренних дел… После 12 августа отношение к новому председателю резко изменилось; он сразу же приобрел большой моральный авторитет, и для всех стало ясно, что, несмотря на всю новизну для него ведения исключительной важности огромного государственного дела, в его груди бьется благородное сердце, он готов, если нужно, жертвовать собою для общего блага, проявляя и большую волю в достижении того, что он считает нужным и полезным для государства. Словом, Столыпин как-то сразу вырос и стал признанным хозяином положения, который не постесняется сказать свое слово перед кем угодно и возьмет на себя за него полную ответственность»[41].

Можно констатировать, что именно взрыв на Аптекарском острове побудил Столыпина ужесточить борьбу с терроризмом.

19 августа 1906 года в чрезвычайном порядке был принят известный закон о военно-полевых судах для гражданских лиц. По большинству дел эти суды приговаривали подсудимых либо к смерти, либо к длительным срокам каторжных работ.

Однако волна террора не спадала: 21 сентября 1906 года – брошенной бомбой смертельно ранен губернатор Симбирска К.С. Старынкевич; 7 ноября – убит полицмейстер Рязани Г.К. Хорото; 9 декабря – в Твери убит член Государственного совета генерал от кавалерии А.П. Игнатьев; 15 декабря – убит омский губернатор Н.М. Литвинов; 27 декабря – убит главный военный прокурор России В.П. Павлов; 25 января 1907 года – убит губернатор Пензенской губернии С.В. Александровский.

В этих обстоятельствах, как верно замечает историк Ричард Пайпс, «никакое правительство в мире не могло бы остаться бездеятельным»; в конце концов, ведь именно революционеры постоянно называли свои действия войной с существующим строем, а объявив войну, они должны были бы ожидать ответных ударов.

16 марта 1907 года Столыпин зачитал правительственную декларацию, содержавшую программу деятельности II Государственной Думы на ближайшее время.

Вот как это заседание вспоминал В.В. Шульгин:

«Он [Столыпин] говорил очень спокойно, очень благожелательно, почти ласково… Он отлично знал, кто сидит перед ним, кто, еле сдерживая свое бешенство, слушает его. Он понимал этих зверей, одетых в пиджаки, и знал, что таится под этими низкими лбами, какой огонь горит в этих впавших, озлобленных глазах, он понимал их, но делал вид, что не понимает. Он говорил с ними так, как будто это были английские лорды, а не компания „Нечитайл“, по ошибке судьбы угодившая в законодательные кресла вместо арестантских нар. Ни малейшая складка презрения, которое дрожало в его сердце, пережившем Аптекарский остров, не затронула его губ. Спокойный, благожелательный, он с большим достоинством и серьезностью излагал план реформ. Но только он кончил, зверинец сорвался. Боже мой, что это было!

П.А. Столыпин, сидевший на своей бархатной скамье в продолжение всех этих речей, забрызгавших его грязью и пеной бешенства, сидевший совершенно спокойно и безучастно, вдруг попросил слова… Разъяренные и злобные, они не ожидали этого. Они с первой Думы привыкли к безмолвию министров перед революционным красноречием. П.А. Столыпин взошел на кафедру, с виду такой же, как прежде. Бледный, бесстрастный, красивый. Но первые же слова, которые вырвались из его уст, вдруг показали многоголовому зверю, с кем он имеет дело. Я не знаю и не видел, как укрощают зверей, но, должно быть, их укрощают так.

Его ораторский талант, сила, образность и красота сравнений и слов, точно кованных из бронзы, меди и серебра, в этот день еще не развернулись во всей своей силе. Все мягкие металлы, глубокие, нарастающие и звенящие, тогда отсутствовали. В тот день говорила сталь. Он говорил недолго. Несколько слов, холодных, но прозрачных, как лед, слов, которыми он безжалостно сорвал лживую кожу ненужных, лишних и затуманивающих фраз с того одного, что было важно в ту минуту, важно потому, что это одно была правда. Это одно правдивое и страшное была смерть. Четырехсотголовый зверь разными словами, в разных формах, разными способами грозил ему смертью. И не только ему, он грозил смертью всему тому, что защищать и чему служить присягнул министр, своему Государю. Они осмелились грозить Ему… И после холодных и прозрачных, как льдина слов, резюмировавших весь смысл их диких речей, сверкнуло вдруг, неожиданно и ослепительно, раскаленное железо:

– Не запугаете!!!

Он сделал неуловимое и непередаваемое движение головой и сошел с кафедры. Маски были сброшены. Зверя пробовали укротить ласковым взглядом, добрыми словами. Зверь не послушался. Тогда укротитель твердой рукой взялся за железо. И зверя укротили»[42].

На следующий день после этого выступления Государь отослал Столыпину телеграмму: «Глубокоуважаемый Петр Аркадьевич! Прочитал Вашу декларацию и вторую речь. Я пришел в восторг и не мог удержаться от потребности сердца и души Вам это высказать. Помоги и храни Вас Бог. Искренно, глубоко Вас уважающий Николай»[43].

Упомянутый закон о военно-полевых судах действовал только 8 месяцев и прекратил свое существование в апреле 1907 года, в дальнейшем рассмотрение дел о тягчайших преступлениях передавалось в военно-окружные суды, в которых соблюдались все процессуальные нормы производства.

Что касается именно военно-полевых судов, то за время своего существования они вынесли 1102 смертных приговора, из которых 683 были приведены в исполнение. Всего же за 1905–1913 года в России было казнено 2981 человек [44], что дало повод «революционерам» назвать Императора Николая «Кровавым».

Да, и 683 казни за 8 месяцев, и 2981 казнь за 8 лет – это много и достойно всяческого сожаления. Однако, поскольку все познается в сравнении, приведем несколько цифр из советской эпохи.

Так вот, судя по секретной ведомственной статистике НКВД, в 1937–1938 гг. органами НКВД (без милиции) были арестованы 1 575 259 человек (87,1 % по политическим статьям). 1 344 923 человека были осуждены, в том числе 681 692 – приговорены к расстрелу (353 074 – в 1937 г. и 328 618 – в 1938 г.)[45].

В советском случае число спасшихся от пули в затылок осужденных было ничтожным. При этом «советский суд» в глазах советских же людей оставался «самым гуманным в мире».

Тем временем, начиная с 1907 года, в Империи наступало успокоение, вызванное не столько пресловутыми военно-полевыми судами, сколько весьма эффективной экономической политикой Столыпина. То самое успокоение, которое революционеры всех мастей называли «эпохой реакции».

10 мая 1907 года, выступая в Думе по вопросу проводимых реформ, Столыпин завершил свою речь поистине исторической фразой, глубочайший смысл которой мы можем оценить более чем через сотню лет после ее произнесения:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Рябов, Ю.А. Богохранимая страна наша Российская. Государство и общество в России на рубеже XIX–XX веков. – С. 115.

2

Дубенский, Д.Н. Революция, или Как произошел переворот в России. – С. 18.

3

Последние дни Романовых. – С. 389.

4

Труайя, А. Николай II. – С. 37.

5

Последние дни Романовых. – С. 392–393.

6

Мэсси, Р. Николай и Александра. – С. 43.

7

Архив русской революции. Т. ХIХ. – С. 213.

8

Николай II. Воспоминания. Дневники. – С. 365.

9

Дневники Императора Николая II. – С. 35.

10

Жевахов, Н.Д. Воспоминания Обер-Прокурора Святейшего Синода. – С. 291.

11

Ольденбург, С.С. Царствование Императора Николая II. Т. 1. – С. 39.

12

Солоневич, И. Наша страна. XX век. – С. 96.

13

Там же, с. 22.

14

Струков, Д. Столыпин. На пути к великой России. – С. 95.

15

Краткие сведения о развитии отечественных железных дорог с 1838 по 1990 г. – М., Б.и., 1996.

16

Соловьева, А.М. Промышленная революция в России в XIX в. – С. 244.

17

Ольденбург, С.С. Царствование Императора Николая II. Том 1. – С. 97.

18

Там же, с. 98–99.

19

Там же, с. 109.

20

Там же, с. 106.

21

Айрапетов, О. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история. – С. 138.

22

Клейнмихель, В., Клейнмихель, Е. В тени царской короны. – С. 232.

23

Куликов, С., Зыкин, Д. Террористическая война против империи. Из архивов царского правительства. – М., «ТД Алгоритм», 2018. – С. 49.

24

Там же.

25

Менделеев, Д.И. К познанию России. – С. 300.

26

Коковцов, В.Н. Из моего прошлого (1903–1919). – С. 69.

27

Мультатули, П.В., Залесский, К.Л. Русско-японская война 1904–1905 гг. – С. 120.

28

Айрапетов, О. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история. – С. 370.

29

Там же, с. 350.

30

Ленин, В.И. ПСС. Том 11. – С. 269–270.

31

Гейфман, А. Революционный террор в России, 1894–1917. – С. 31–32.

32

Там же, с. 29–30.

33

Айрапетов, О. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история. – С. 383.

34

Троцкий, Л.Д. Наша первая революция. Часть I. – М., T8RUGRAM, 2018. – С. 241.

35

Ольденбург, С.С. Царствование Императора Николая II. Т. 1. – С. 333.

36

Шульгин, В.В. Дни/1920. – С. 239–240.

37

Федоров, Б.Г. Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 131.

38

Бок, М. Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 127–128.

39

Панов, Л. Земельная реформа в России. Истоки и уроки. – С. 73.

40

Бок, М. Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 137.

41

Коковцов, В.Н. Из моего прошлого (1903–1919). – С. 203–204.

42

Струков, Д. Столыпин. На пути к великой России. – С. 20–21.

43

Там же, с. 91.

44

Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. – С. 400.

45

Хлевнюк, О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – С. 319.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: