Шла с учений третья рота

«С помощью этих устройств штурман должен уметь определять координаты по излучению Солнца, Луны, планетам и звездам-квазарам, даже если те не видны, например закрыты тучами. Из подводной лодки на поверхность моря поднимается наподобие перископа специальное выдвижное устройство оптического или радиосекстана».

Картина со слов одноклассника рисуется идеальная: сиди, дави на кнопочки в штурманской рубке на пультах, снимай из-под воды нужные тебе звезды.

Интересуюсь по поводу предстоящего похода. Дима, не опережая событий, отвечает иносказательно:

«Куда пойдем – туманность Андромеды. Версии самые разные. Факультетский замполит толкает тему про море Фиджи, но даю руку на отсечение, что это низколетящая “утка”». Всего скорее, плачет по нам Вьетнам, а то и просто прогулочка по океану без каких-либо заходов».

На втором курсе бывалый моряк вразумляет меня:

«О флоте у тебя расхлябанные представления. Мол, болтаются где-то на волнах, как щепки, железные коробки. Советую представлять боевой крейсер, на полном ходу рассекающий штормовые волны. Современные корабли – это сгусток мощного оружия, средств радиоэлектроники и т. д., и т. п., короче – результат гения человеческого, побеждающий морскую стихию…»

Бывали, как молвят на флоте, нештатные ситуации:

«Неожиданно в ночь с субботы на воскресенье сыграли тревогу, и никто не мог понять, что к чему. Вызвали всех офицеров. Оказывается, сигнал был объявлен по всему флоту и связан с заходом в Японское море ударных военно-морских сил вероятного противника во главе с ядерными авианосцами и кораблями охранения. Каждый из них внушителен по размеру, имеет энергетические установки и несет по сотне единиц авиации. Сила, безусловно, ощутимая, но куда они на рожон лезут?..»

Сон в летнюю ночьЧасто, особенно на первом курсе, Димке снился родной дом и забайкальская природа. Щучье озеро, палатка на берегу, ночная рыбалка в Затоне, танцы в городском саду, отцовские «Жигули», на которых катил с ветерком в тайгу за кедровыми шишками…

Затем сны стали профессиональными, морскими, но без суши, оказалось, никак не обойтись, привязаны мы к ней, родимой, как пуповиной. Вот рассказ об одном таком сновидении:

«Ты можешь представить, что такое страшные штурманские сны? Это когда плавсредство идет по скалам, по земле и т. д. Мне же приснился сон, будто бы веду свой авианосец по маленькой речушке – типа той, что бежит вдоль железной дороги у нашей станции, причем иду на приличной скорости. С высоты ходовой рубки обозреваются бескрайние поля, леса, горы, озера, деревни… А сам думаю: какой я ловкач! А тут команда “подъем” прозвучала. Я проснулся, вспомнил сон и потом долго посмеивался над собой, так как под конец из-за сопки показались Ямаровский мост и школа. Жаль, до конца не досмотрел, а то, может быть, и родной городок посетил бы… на авианесущем крейсере».

Байка о гайкеДруг продолжает живописать о своих океанских походах и морских прогулках. Не служба, а сплошная романтика! Однако случались и каверзные ситуации:

«Как-то раз маневрировали на акватории Амурского залива, затем вышли в море и ближе к обеду пришвартовались к заброшенному пирсу на острове Рикорда. Вдруг курсанты услышали, как на соседнем катере командир распекает моториста за какую-то ржавую деталь и отсутствие на ней гайки. Матрос, как потом оказалось, недолго думая, отчистил невесть откуда взявшийся болт, нашел подходящую гайку и привинтил ее хорошенько.

Весело отобедали и, не мешкая, по команде снялись со швартовов. Все катера отчалили и уже вышли на акваторию, а тот как будто бы приклеился к пирсу. За его кормой виден бурун от работающих винтов, только с места он не сдвигался. Потом, когда добавили оборотов, чуть полборта себе не вырвали…

Когда разобрались, оказалось, что этот злополучный катер при швартовке напоролся на какую-то металлоконструкцию и торчащим из стенки штырем с резьбой, на котором раньше крепился кранец, проткнул себе борт. Дело было выше ватерлинии, поэтому никто ничего не заметил. На учебных катерах всегда поддерживался образцовый флотский порядок, поэтому командир поделом отчитал моториста за неисправность. Матрос же так постарался, что прикрутил корабль… к причалу. Бедный моторист! Он не знал куда деться, везде его на смех поднимали».

Юмор и флот – понятия по вековой традиции неразделимые. Даже в серьезных вещах моряки всегда сотворят шутку:

«Учеба дается легче, если преподаватель – понимающий. А еще лучше, если прикольный, любитель анекдотов и “суворовских” вопросов. Один такой ученый в погонах, например, поднимет кого-нибудь из курсантов и объявит неожиданную вводную: “Вы – вахтенный офицер. Корабль в океане. Следует доклад – танки противника на юте. Ваши действия?”

Если курсант начинал мямлить, что такое невозможно, то сразу получал “неуд”. Кто же принимался докладывать первичные действия вахтенного офицера при внезапном обнаружении сил противника, например объявить боевую тревогу, доложить и т. п., удостаивался положительной оценки, что вполне заслуженно встречало одобрение однокурсников. Короче, все довольны, все смеются…»

Штурман – человек на флоте не только незаменимый, но и самокритичный. Поведал как-то раз мне Дима грустный и, наверное, правдивый анекдот:

«Возвращается корабль после успешного проведения учений. Командование поощрило всех. Командира, старпома, замполита представили к награде, командиров БЧ-2 и БЧ-3 поощрили ценными подарками, командирам БЧ-5, БЧ-7 и начальнику РТС объявили благодарности, штурмана – не наказали…»

Бегущие по волнамВторой курс училища, по признанию Дмитрия, – золотое время! На всю жизнь остаются в памяти впечатления от выхода в море:

«Вчера вшестером были направлены работать на шлюпочную базу и уговорили дежурного по дивизиону малых учебных судов отпустить нас покататься. Мичман, видно, бывалый. Он имеет полное право запретить нам эту “художественную самодеятельность”, но поручает старшекурснику Олегу Байкину – члену сборной команды училища по морскому многоборью, опытному яхтсмену – взять над нами шефство. Вдохновленные, под его руководством мы уходим в море.

От волнения и отсутствия должной сноровки вначале теряемся: выходя из гавани, едва не врезались в пирс, отталкиваясь от него, сломали багор. Только вышли – наскочили на неизвестно откуда взявшуюся льдину. Двое чуть за борт не вылетели, повисли на вантах. Сижу на руле, впередсмотрящий докладывает, что прямо по курсу наблюдает рыбака. А мне был виден другой, немного левее, думал, про него идет речь. Наяриваю по прямой на попутном ветре. Поравнялись, смотрю, кто-то на веслах улепетывает от нас, кулаками машет, кричит… Потом решили блеснуть морской лихостью перед толпой на набережной. Стали делать резкий поворот на обратный путевой угол. Тут нас чуть не перевернуло. Крен на повороте был критический, и чтобы его выровнять, все члены экипажа бросились на противоположный борт и повисли…»

В другой раз все прошло вполне романтично:

«В воскресенье ходили в море на ялах под парусами. Дух захватывает, когда под свежим бризом выполняешь развороты на галсах. Лодка почти параллельно воде ложится, мачта уже воды начинает касаться, да и скорость приличная. Впечатления превосходнейшие! Подгоняемые крепким ветерком, мы красиво вписались в проход и вырвались в открытое море. А там – волны. Наш парусник понесся вдоль гребня волны плавно, мягко, словно не касаясь воды, и на приличной скорости. Вокруг пароходы, катера прыгают на волнах, а мы летим, как ласточки… Жаль, – заключает будущий штурман современного военноморского флота, – что парусники, под которыми за тысячи миль ходили Колумб и Магеллан, ушли в далекое прошлое. А ведь как приятно выйти в море под полными парусами…»

Морской пейзажНа старших курсах училища будущего штурмана ждали продолжительные корабельные практики и дальние походы:

«День выдался ясный, погожий. Три учебных катера на акватории Амурского залива отрабатывали совместное маневрирование. Как солдаты на плацу, они осваивали повороты в движении, перестроения из одного вида строя в другой, соблюдая при этом установленные интервалы и дистанции. Все это предварялось расчетами курсов и скоростей на картах и маневренных планшетах, которые выполняли курсанты. Затем следовала подача команд на руль и машинный телеграф.

Полоса тумана наползла на район плавания очень быстро, тем более что катера двигались навстречу пелене. Пришлось перестроиться в строй кильватера. Вдобавок ко всему “эскадра” оказалась в опасном навигационном районе – проливная зона, скалы, мели, течения».

Дмитрий находился на головном катере и в тот момент исполнял обязанности рулевого. При нулевой видимости (есть такое железное правило) нужно обязательно вести навигационную прокладку. Зная это, стажер напросился у старшего начальника выступить в роли штурмана. Получив «добро», спустился с мостика в ходовую рубку.

Вот курсант уверенно включает локатор, делает на карте обсервацию, прокладывает курс и удачно выводит корабли из сложной зоны. Далее задает новые параметры, рассчитывая моменты поворотов. А наверху на мостике однокурсники ждут его расчетов, чтобы идти по ним – в кильватере еще два катера. Капитан второго ранга – преподаватель кафедры кораблевождения не вмешивается в действия стажера. Лишь поглядит на прокладку, сверит счисление с обсервациями и, по выражению экзаменуемого, все это время нем, как рыба. «Значит, все правильно делаю», – думает Дмитрий, а у самого роба в поту.

Как говорится, назвался груздем…

Чем завершится проба сил будущего штурмана? С математической точностью и природной основательностью весь сложный путь наносится не только на карту и измеряется приборами, но и фиксируется на бумаге – простом тетрадном листке:

«Судя по навигационной карте, в районе, где мы шли в тумане, на акватории залива находилось несколько объектов, в том числе и швартовые бочки. Выражаясь морским языком, это неподвижные объекты, стоящие на “мертвых якорях”. На экране радара я наблюдал отметки от них и с большой долей вероятности правильно определил. Однако сомнения остались, вполне себе возможно вместе с бочками (или вместо них) увидеть еще и какие-нибудь маломерные суда, которые могут представлять опасность.

Вдруг флагманский катер вышел из полосы тумана на небольшой участок моря с хорошей видимостью. И вот они, бочки, как на ладошке, причем расположены именно в той конфигурации, как и обозначено на карте. Эти ориентиры вызвали вздох облегчения. Точность всех моих навигационных расчетов подтвердилась очень наглядно».

Оставив по правому борту эту группу швартовых бочек и двигаясь прежним курсом, катера вошли в очередную полосу густого тумана. А дальше, как говорят в подобных случаях моряки и летчики, «видимость – ноль, иду по приборам». Затем погода, показав, как капризная дама, свой характер, смилостивилась. Резко разъяснилось, тумана – как ни бывало. Дмитрий бесподобно передает открывшуюся его взору картину:

«Вечер прекрасен: ласковое море, теплый соленый ветерок, каскад огней и иллюминаций Владивостока, темная громада острова Русский, мигающего разноцветными глазами знакомых маяков и береговых навигационных знаков. Теперь выполняю обязанности вахтенного офицера на мостике. Катера идут под ходовыми огнями в ночи, приближаясь к узкому проходу бухты Новик. Из густых лесов острова исходят дурманящие запахи, у высоких скалистых берегов шумит прибой, а над головой – россыпи ярких звезд!»

В этот миг моряку вспомнился незабываемый отпуск в родном солнечном Забайкалье, где самое высокое и самое синее небо, а ночью звезды горят и мерцают неповторимо, и лишь некоторые стремительно проносятся вниз и сгорают. Очередной отпуск, как та сгоревшая звезда, уже ушел в небытие. И вновь бравого курсанта ждут моря и океаны. По возвращении из похода на подводном крейсере Дмитрий не преминул поделиться впечатлениями:

«Вышли в надводном положении и продолжили следовать заданным курсом. Дело было под вечер. Поднялся проветриться “на улицу”. Ракетоносец мощным корпусом раздвигал валы пучины морской, и было ощущение, что вода вокруг кипит. Неспокойная поверхность придавлена низкими тучами, несущимися над гребнем волн, быстро темнело. Было что-то грандиозное в этом размеренном, мощном ходе корабля с грозным оружием и техникой на борту.

Насладившись пейзажем вечернего предштормового моря, спустился в каюту и заснул крепким сном. А под утро произвели погружение, и лодка на полном ходу, зарывшись носом в пучину, ушла на глубину, унося туда меня и всех находившихся на ее борту моряков. Над нами, как над упавшим камнем, по воде разошлись лишь круги. И снова этот отдаленный район океана стал пустынным. Разве что где-нибудь пролетит одинокий альбатрос или промелькнет спина кита».

В «средиземке»Отдельная история – дальний поход на океанографическом судне «Башкирия». Белый теплоход, приписанный к Военно-Морскому Флоту, следовал из зимы в лето. Вскоре, как отдали швартовы, перед командой моряков открылись яркие краски доселе невиданных широт с небоскребами Сингапура и экваториальными джунглями. Предстояло пройти с десяток морей и два океана. Конечный порт – Севастополь.

Родившийся в разгар трескучих декабрьских морозов, Димка-сибиряк свою двадцать первую зиму встретил под палящими лучами солнца в тропическом наряде – загорелым индейцем из прерий. Корабельный кок постарался на славу – торт имениннику преподнесли всамделишный. Новый год (тут уж замполит преуспел) тоже по-домашнему отмечали – с настоящей елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, концертом и балом до рассвета.

А какие красивые закаты в «средиземке»! Ни в сказке сказать, ни пером описать:

«Игра красок непередаваемая! Все вокруг в дымке. Шапки кучевых облаков сначала имели розовые оттенки, затем становились сиреневыми и через короткое время горели лиловым цветом. Солнце алым помидором проваливалось в синюю пучину моря. Высокие перистые облака еще долго напоминали угли костра…»

Музыкальный приветКуда только судьба нас ни бросала! После окончания училища я уже несколько месяцев мотался по среднеазиатским гарнизонам. Дмитрий – пятикурсник, убыл на преддипломную практику. Однажды вечером, замечтавшись, как там мой друг в морских широтах, написал письмо на радиостанцию «Полевая почта “Юности”». Рассказал, как будущий офицер флота, пройдя испытания соленой водой, ракетными стрельбами и дальними переходами, постигает секреты штурманского дела, готовится к самостоятельной службе. Тысяча звезд сошлась, очевидно, тогда на небосклоне.

Корабль, на котором Дмитрий проходил стажировку, вернулся ранним утром во Владивосток и пришвартовался у пирса бухты Большой Улисс – в месте своего постоянного базирования. В каюту, где курсант-дипломник проживал, кто-то из офицеров принес свой радиоприемник. Этот транзистор находился в каюте всего от силы час-полтора. Хозяин должен был унести его после ремонта домой, поэтому решил проверить.

Дмитрий вспоминает:

«Поскольку мы находились внутри железного корпуса корабля, куда радиоволны не попадали, в качестве антенны использовали кусок обыкновенной проволоки. Один ее конец вставили в антенное гнездо радиоприемника, а другой бросили из иллюминатора “на улицу”. Аппарат начал уверенно принимать радиопрограммы. Каково же было мое удивление, когда вскоре после начала трансляции услышал музыкальный привет, адресованный мне. Мистика какая-то!»

В шлягере тех лет, исполненном по заявке, в припеве были слова длиною в жизнь:

Море, море – мир бездонный,

Мерный шелест волн прибрежных.

Над тобой встают, как зори,

Над тобой встают, как зори,

Нашей юности надежды!

Развод и девичья фамилия

Военная статистика не знает точной цифры, сколько нашего брата – курсантов и офицеров – пострадало из-за любви, большой и чистой любви к студенткам, библиотекаршам, официанткам и просто хорошеньким девушкам, в которых молодые люди вначале по уши влюблялись, а затем еле уносили ноги.

Речь в этих заметках, говоря словами классика эстрады, пойдет, конечно же, о женщинах. Хотя и о мужчинах тоже – куда ж без них, точно так же, как о браках по расчету, неугомонных тещах и некоторых интимных подробностях. Последнее обстоятельство вынуждает автора использовать медицинскую терминологию.

Военная анатомияКак-то раз один советский генерал с высокой трибуны военного совета, говоря о патриотизме и любви к Отчизне, образно вещал: «СССР – наша любимая Родина, Москва – столица, ее сердце…» Далее назывались свободные республики, входившие в нерушимый союз. И каждой из них для обозначения, словно по учебнику анатомии, живыми русскими словами определялись отдельные части тела и органы человека. Казахстан, где я тогда служил, очевидно, по причине размера занимаемой территории и залежей полезных ископаемых в богатом воображении военачальника стал… мягким местом, тем самым, что ниже спины, ягодицами, стало быть. Больше всего не повезло одному экзотическому городу, раскинувшемуся в палящей степи недалеко от устья реки Урал при впадении в Каспийское море. С легкого языка генерала суждено ему было именоваться на армейско-медицинском лексиконе… клоакой.

К слову сказать, в степях Казахстана таких «уникальных» мест было предостаточно, и именно туда ссылали неверных супругов и прочих охочих до женщин офицеров. В качестве судебного органа в борьбе с любвеобильными военнослужащими и усмирения их плоти выступали грозные партийные комиссии, состоящие, надо заметить, за редким исключением, из лиц мужского пола. Частенько после такого заседания провинившийся получал приказ убыть к новому месту службы. Город Гурьев, так тогда назывался областной центр Казахской ССР, как раз и становился негласным центром ссылки проштрафившихся офицеров и прапорщиков, а также неверных и бывших мужей.

С двумя такими лейтенантами я был знаком. Первого, как считали многие сослуживцы, ждала прекрасная карьера. Так бы, скорее всего, и вышло, да только он неосмотрительно женился на дочери заместителя командующего армией. Все бы ничего, да не любил офицер, когда в их семейную жизнь вмешивалась теща.

Ох уж эта теща! Сколько сложено о ней анекдотов, песен и рассказов, а ей все нипочем. Во все времена и политические режимы она зорко стояла на посту, считая себя самой главной, а если муж – генерал, то и вовсе мнила верховным главнокомандующим в отдельно взятом государстве под названием «семья».

Острый на язык молодой офицер, когда теща пыталась качать права, мог запросто послать ее куда подальше. Любимая дочь металась между двух огней – суженым и родителями. Брак дал трещину. Особого шума, учитывая должность тестя, в штабе не поднимали, а направили непокорного и теперь уже бывшего супруга… с повышением в «город-герой» Гурьев, чтобы неповадно ему было, да и другим строптивым зятьям – наука.

Другой мой товарищ угодил в этот же заштатный гарнизон с формулировкой «в целях служебной необходимости» лишь только потому, что его оговорила несостоявшаяся невеста, когда он заподозрил подвох. К тому же начальник увидел в подающем большие профессиональные надежды молодом офицере своего конкурента.

Ребята, к слову, в ссылке не пропали, пили вдоволь кумыс, а иногда даже ели ложками черную икру!

Принцесса ИнессаНередко в семейные драмы молодоженов бывают замешаны родители, словно плохие музыканты, неумело играющие свою скрипку. Именно так произошло и в следующей истории. Итак, действующие лица и исполнители. Жених – Станислав: москвич из семьи министерского чиновника, спортивного телосложения, с обаятельной улыбкой, не лишенный чувства юмора, здорового карьеризма и массы других положительных качеств. Словом, гусар-красавец.

Невеста – Инесса: дочь генерала, члена военного совета округа. Доподлинно неизвестно, по своему желанию или по настоянию родителей после окончания Института культуры она устроилась работать в библиотеку военного училища. Но факт остается фактом. За стойкой учебного фонда Инесса выглядела принцессой на горошине (если за горошину принимать стул) – вся пышная, в таких же воздушных нарядах, с шикарными вьющимися волосами и огромными карими глазами.

Неспешной и заманчивой походкой она удалялась вглубь книгохранилища, а возвращаясь, с загадочной улыбкой вручала курсанту вожделенный труд классиков марксизма-ленинизма, учебник по тактике ближнего боя или мемуары старого большевика.

Безусые семнадцатилетние курсанты вряд ли интересовали девицу на выданье. Куда более привлекательными для нее представлялись «без пяти минут» лейтенанты, возмужавшие к выпуску в учебных атаках. В случае удачного замужества, например, можно было получить прекрасный шанс пять лет прожить за границей, пополняя свой гардероб модными вещичками из магазина «Военторг», отдыхая в крымских санаториях. Да и сам статус жены офицера вызывал восторг и зависть окружающих.

На выпускном курсе Станислав и Инесса стали мужем и женой. Торжественная церемония бракосочетания проходила во дворце, прежде принадлежащем графскому роду, свадьбу гуляли в шикарном ресторане «Интурист», среди приглашенных – высокопоставленные персоны из партийных и военных кругов.

Естественно, лейтенант вполне ожидаемо получил распределение в теплое место – виноградно-солнечное Мукачево. Квартиру молодым по звонку папаши-генерала выделили в центре этого уютного закарпатского города, непыльная работа в штабе, местный благоприятный климат – все способствовало укреплению семейных уз.

Что именно случилось в семье молодоженов, сказать сложно, скорее всего, союз развалился из-за частых визитов неугомонной тещи. Конечно, нельзя исключать и другие причины, например и ту, что наша принцесса не умела варить украинский борщ. Вскоре их брак, не предвещавший поначалу такого резкого поворота событий, закончился разводом.

А затем… Стас стал разменной монетой – в назидание остальным. В политотдел дивизии пришла телефонограмма о замене занимаемой им должности. И куда бы вы думали? Правильно, в далекий, морозный, степной, таежный (применима масса других эпитетов) ордена Ленина Забайкальский военный округ. А там «заповедных» мест предостаточно: Борзя, Кяхта, Мирная, Могоча, Оловянная, Ясная…

И поехал Стас по приказу на советско-китайскую границу. Инесса же вернулась в ставшее родным училище искать новых претендентов на освободившееся место мужа.

Полковник в роли сводникаДействия следующей истории проходили в таежном бамовском поселке, где с размахом шла всесоюзная комсомольскомолодежная ударная стройка. В числе героев – покорителей вечной мерзлоты были, как известно, военные железнодорожники, чьи сооружения – мосты и тоннели – вскоре принимали под охрану бойцы внутренних войск.

Парткомиссия одной из частей рассматривала персональное дело коммуниста прапорщика Гурулева, старшины комендантской роты. Был он из местных, сибиряк под два метра ростом, косая сажень в плечах. Слыл мастером на все руки, войсковое хозяйство вел надлежащим образом. Претензий по службе к нему не имелось, однако вменялось прапорщику… семейное непостоянство. Вскоре после свадьбы семья неожиданно распалась. Родные и близкие, как водится, списали на молодость – мол, с кем не бывает, не сошлись характером. Одному на Севере скучно жить, женился Гурулев вновь. Избранница не успела семейное гнездышко свить, как сбежала из старшинского «дворца» в виде служебной двухкомнатной квартиры в Тынде – столице БАМа в общежитие строительно-монтажного поезда. Сослуживцы только переглядывались да перешептывались, не понимая, что же вновь произошло? Долго ли, коротко ли, недобрая молва до политотдела дошла.

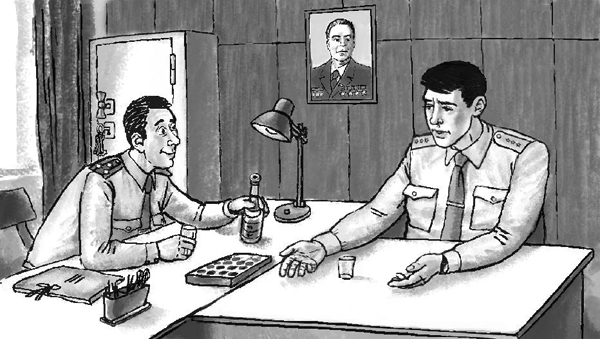

Решил сам полковник Столяров – начальник местного политбюро – принять личное участие в судьбе старшины. Пригласил коммуниста для откровенного разговора к себе в кабинет.

Богатырь прибыл в штаб дивизии, но, почуяв неладное, держался поначалу настороже. Политработник, словно музыкант-виртуоз, искал подход к душевным струнам собеседника. Добряк-старшина занял оборону, не спешил изливать душу. На вопросы отвечал строго по строевому уставу: «Никак нет!», «Так точно!»

Полковник – родом из тамбовских краев, сам не лыком шит, многое повидал на своем веку.

– Давай-ка, Иван Максимыч, по стакану чая сгондобим!

А чай в Сибири по-особому заваривают, заварки не жалеют, молоко вперед в кружку наливают и пьют без сахара. Целая наука, куда там китайцам со своей чайной церемонией! Из закрома коробка шоколадных конфет «Ассорти» Приморской кондитерской фабрики появилась. Гурулев чай прихлебывает да помалкивает. «Крепкий орешек, – думает начпо. – Придется запрещенный прием применять».