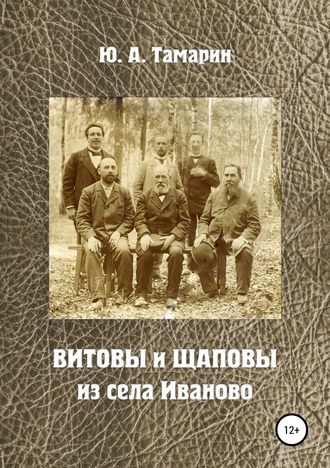

Витовы и Щаповы из села Иваново

Николай Александрович стал инженером-технологом, членом правления «Товарищества мануфактур Прасковья Витова с сыновьями». Он был членом партии октябристов и настаивал на выдаче наградных рабочим из полученных прибылей.

Витовы, умершие до 1917 года, похоронены на кладбище при Благовещенской единоверческой церкви[15].

Александр Фёдорович Витов

Моя бабушка Надежда Александровна Витова много мне рассказывала о своём отце, но в моей памяти, к сожалению, остались только небольшие детали. Александр Фёдорович Витов родился в 1856 году. Учился в Иваново-Вознесенском реальном училище, однако полного курса не закончил.

Александр Фёдорович Витов. 1880-е годы

Екатерина Михайловна Витова. 1880-е годы

Женился Александр Фёдорович на небогатой купеческой дочери – Екатерине Михайловне Кузнецовой. Её родители рано умерли, и она находилась на попечении своего дяди. Екатерина Михайловна окончила институт благородных девиц и жила с братом, Иваном Михайловичем, в г. Ярославле. Как мне говорила бабушка, Екатерина Михайловна долго не давала согласия на брак с Александром Фёдоровичем. Она любила студента-медика Тарасевича, в дальнейшем известного врача. И вот однажды зимой Александр Фёдорович провожал её и долго стоял у её дома. После этого он простудился и слёг с воспалением лёгких. В то время это была опасная болезнь, часто со смертельным исходом. Екатерина Михайловна дала обет: если Александр Фёдорович выздоровеет, она согласится на его предложение. Он выздоровел, и 17 февраля 1888 года состоялась свадьба. Вместе с Екатериной Михайловной в семью Витовых приехал и её брат Иван, так и проживший в этой семье всю свою жизнь.

Приданого у Екатерины Михайловны не было, но с ней в семью Витовых пришла большая старинная икона «Спас Нерукотворный». На нижнем поле иконы надпись: «Истинное подобие и мера с Чудотворной иконы Всемилостивого Спаса Нерукотворенного иже избави град Ярославль от надлежащия смертоносныя язвы в лето 7162 года (1654 г.)».

Эта икона – повторение чудотворного образа, явившегося в 1612 году[16] во время пребывания в Ярославле ополчения князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. В городе и его окрестностях началась эпидемия. Для избавления от болезни ярославцы решили совершить крестный ход в Толгский монастырь, а затем с иконами обойти город. Накануне крёстного хода протопопу Илье во сне явился Христос, который повелел взять из часовни на Ильине улице икону Спаса Нерукотворного, находившуюся в забвении. Утром крестный ход из собора «взя из оныя часовни сию святую икону всемилостивого Спаса» и направился навстречу образу Толгской Богоматери. После крестного хода болезнь прекратилась, войско Минина и Пожарского было спасено.

Александр Фёдорович был директором «Товарищества мануфактуры Прасковьи Витовой с сыновьями» и директором «Товарищества Иваново-Вознесенской мануфактуры». Для решения технических вопросов на фабрике был управляющий с техническим образованием.

Согласно Формулярному списку[17] Александр Фёдорович был членом учётно-ссудного комитета по торгово-промышленным кредитам. Как и вся семья Витовых, он был старообрядцем-единоверцем.

В религии был не строг, хотя дети были обязаны соблюдать пост, в воскресенье и в праздничные дни стоять всю церковную службу. За этим ревностно следила их бабушка – Екатерина Ефремовна.

Несмотря на то что Александр Фёдорович был богатым человеком, он был скромен в одежде и образе жизни. Бабушка рассказывала: однажды на какой-то праздник в Богданове должен был быть фейерверк, и кто-то из гостей, чтобы не повредить свою шляпу, взял с вешалки какую-то старую кепчонку. Это оказалась кепчонка хозяина. Когда Александр Фёдорович собрался на фейерверк, а он был лысоват, он стал искать свой головной убор, какового не оказалось. Александр Фёдорович был страшно рассержен, фейерверк был остановлен. Всеобщие поиски обнаружили кепчонку на голове одного из гостей. Александр Фёдорович водрузил её на голову и дал разрешение начать фейерверк.

После 1917 года и национализации всего имущества, созданного четырьмя поколениями Витовых за 120 лет тяжёлой работы, Александр Фёдорович переезжает в старообрядческое село Чернопенье (расположено ниже Костромы на Волге). Здесь он купил дом, в котором поселился с женой, внучкой (моей мамой) и её гувернанткой Елизаветой Фёдоровной (немкой, бывшей гувернанткой моей бабушки). Елизавета Фёдоровна была, скорее, уже не гувернанткой (хотя и выполняла её функции), а близким человеком, одинокой женщиной, прожившей в семье Витовых долгую жизнь. Моя мама, которой было 6 лет, однажды утром подошла к её постели и увидела, что Елизавета Фёдоровна умерла. Село старообрядческое, что делать? Александр Фёдорович обратился к священнику, тот мудро сказал: «Все мы христиане», и, несмотря на то что Елизавета Фёдоровна была протестанткой, а село старообрядческим, её отпели в церкви и похоронили.

В двадцатые годы дом в Чернопенье продали и купили квартиру в Москве, в Замоскворечье. Здесь и закончилась жизнь сначала Александра Фёдоровича (в 1925 году), а затем и Екатерины Михайловны, которая умерла, заразившись тифом в 1935 году. Не смог помочь ей и Тарасевич, уже известный врач. Он всегда относился внимательно к Екатерине Михайловне, помня её самопожертвование и помощь при обучении в университете. У нас долго хранились «записные книжки Тарасевича», в которые он записывал свои рекомендации и лекарства.

У четы Витовых в 1890 году родился мальчик – Анатолий, а затем в 1892 году – девочка – Надежда, моя бабушка.

Анатолий Александрович Витов

Анатолий окончил гимназию, затем Императорское Высшее Техническое Училище (ныне МВТУ). Рано женился на женщине из другого социального слоя – Елизавете Евгеньевне Разорёновой. Красивая, истеричная, склонная к импульсивным поступкам, она не могла войти в семью Витовых. Александр Фёдорович не одобрял женитьбу сына. Как показало будущее, неудачная женитьба отдалила Анатолия от отца.

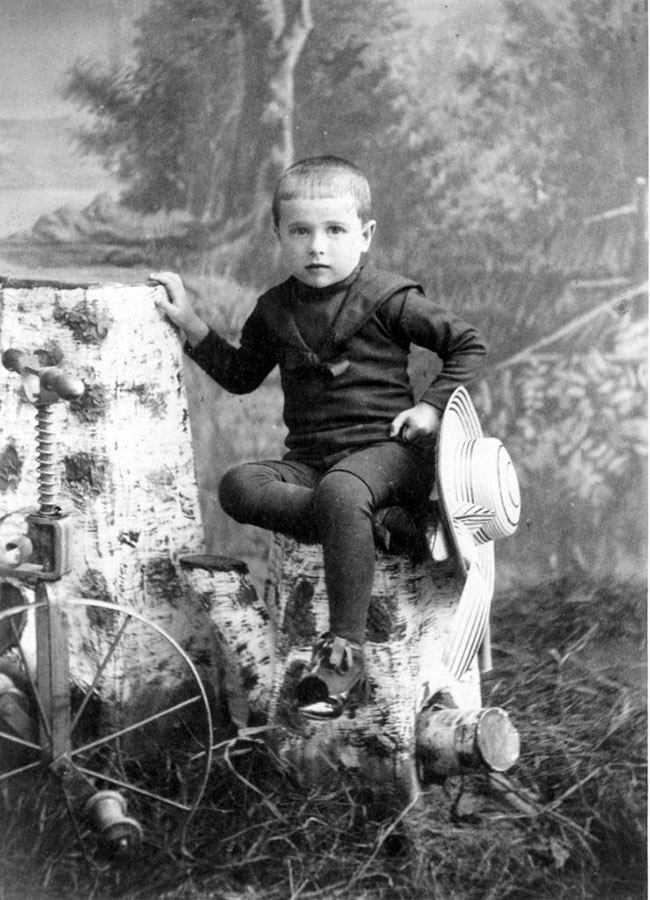

Анатолий. 1895 год

В 1911 году в молодой семье, жившей тогда в Вене, родился сын, названный в честь деда – Александром. Он был старше моей мамы на год, на фотографиях они вместе играют в имении Богданово. Шура был крупным флегматичным ребёнком, а затем юношей. В ноябре 1941 года он ушёл ополченцем на фронт. Больше от него и о нём не было известий. Как рассказал один из его друзей, в первые же сутки, ночью, они попали под атаку немцев. Большинство погибло. В «Базе погибших в Великую Отечественную войну» Александр Витов числится пропавшим без вести.

В начале 20-х годов Анатолий Александрович развёлся с Елизаветой Евгеньевной и женился на Елене Дмитриевне Тютчевой, дальней родственнице поэта[18]. Елена Дмитриевна была напористой, энергичной, волевой женщиной. 16 апреля 1926 года у них родилась дочь – Ирина.

Второй брак был более долгим, однако и он распался. В начале 50-х годов Анатолий Александрович женился на актрисе театра Вахтангова.

Анатолий Александрович был весёлым, доброжелательным человеком. Но его карьерные возможности были ограничены происхождением, он работал главным бухгалтером в «Мосэнерго». Анатолий Александрович умер в 1953 году в возрасте 63 лет.

Надежда Александровна Витова

Согласно выписке из метрической книги Благовещенской единоверческой церкви г. Иваново-Вознесенска, Надежда родилась 14 марта 1892 года. Её крёстными были купеческий сын Фёдор Яковлевич Фокин и купеческая жена Марья Фёдоровна Витова. Надежда была любимицей отца. Некоторое время все Витовы жили вместе. И в детстве Надежда воспитывалась в строгих старообрядческих правилах, существовавших в доме её бабушки и дедушки.

Обязательное соблюдение постов, посещение церковных служб, исповеди и причащения строго исполнялись. Все провинности наказывались – стояние в углу или в углу на коленях были обычными методами воздействия. Почитание старших, молчание во время еды, строгое соблюдение церковных правил.

Надежда с кормилицей. 1893 год

После переезда в свой дом у молодой семьи порядки стали изменяться. Александр Фёдорович был менее строг в религии, очень любил дочь, стремился дать ей хорошее образование и допустимую свободу поведения. Он отдаёт Надежду в гимназию, для занятий и совершенствования в языках нанимают гувернантку – немку Елизавету Петровну. В более взрослом возрасте для занятий французским языком нанимают молодого француза.

Надежда росла умной, весёлой, общительной девушкой, она хорошо ездила верхом, свободно говорила на двух языках – немецком и французском, пользовалась успехом у мужчин. Это и понятно – образованная, привлекательная, из богатой семьи. Среди её почитателей находился и Дмитрий Щапов – сын фабриканта Николая Терентьевича Щапова.

В 1910 году после окончания гимназии Надежда с гувернанткой поехала в Европу, что было необычно для купеческих детей. Она посетила Германию, Францию, Италию, Алжир и Египет. Много ходила по европейским музеям, знакомилась с жизнью европейцев, их культурой, историческими достопримечательностями. Надежда, наделённая умом и наблюдательностью, унаследованными от прабабушки Прасковьи Ивановны, вернулась в Россию с новыми знаниями, значительно выделявшими её из окружавших людей.

Новый 1911 год Надежда встретила в Египте. Там её ждало испытание, о котором она потом часто рассказывала. В неё влюбился кто-то из местных шейхов и захотел взять её в жены. Для этого он решил выкрасть её из гостиницы. Ночью забравшиеся в номер похитители перепутали комнаты и впопыхах и темноте похитили гувернантку Елизавету Фёдоровну. Когда они поняли, кого похитили, было уже утро, похищенную отпустили, и в тот же день Надежда с Елизаветой Фёдоровной покинули гостиницу и Египет.

Надежда любила театр и однажды познакомилась с Василием Ивановичем Качаловым, тогда молодым актёром Художественного театра. Возник роман, который не мог завершиться женитьбой, слишком разным был социальный статус: актер и барышня из богатой старообрядческой купеческой семьи. Но воспоминания об этом увлечении сохранили и Надежда, и Качалов[19].

Надежда и Анатолий. 1907 год

Надежда и Дмитрий. 1910 год

На старых фотографиях 1910–1911 годов в новом имении Александра Фёдоровича Богданово можно увидеть Дмитрия Щапова рядом с Надеждой. Дело уверенно двигалось к браку, которым были довольны обе семьи. Свадьба состоялась 8 января 1912 года. Венчание проходило в церкви Великомученицы Татианы при Московском Императорском Университете.

Надежда и Екатерина (моя мама). 1913 год

Свидетелями бракосочетания были: со стороны невесты – отец Александр Фёдорович Витов и двоюродный брат Сергей Ефимович Дербенёв, со стороны жениха – инженер путей сообщения Николай Григорьевич Кузнецов и студент Рижского Политехнического института Алексей Николаевич Щапов.

Свадебный ужин состоялся в ресторане «Метрополь». На следующий день состоялся праздничный обед в ресторане «Эрмитаж». Обед устраивали родители невесты.

Молодожёны отправились в длительное свадебное путешествие. Их путь – в Германию, Францию, Италию, Швейцарию и далее в Африку – Алжир, Тунис, Египет. Дмитрий увлекался фотографией, эти фотографии сохранились и дают возможность повторить виртуально их путешествие. Надежда и Дмитрий любили друг друга и были очень счастливы, богаты и не представляли, какие испытания готовит им судьба. В Париже они жили в отеле Majestic, и сегодня известном своей роскошью. Как рассказывала мне бабушка, в Париже она ходила к очень известной в то время гадалке. Неожиданно та предсказала тяжёлые времена, бедность. Бабушка только рассмеялась, но впоследствии она часто вспоминала это предсказание. В Монако бабушка выиграла значительную сумму, и молодые на автомобиле поехали по югу Франции.

Через год, 9 января 1912 года, родилась моя мама – её назвали Екатериной в честь бабушки и прабабушки. Родилась она семимесячной после поездки бабушки на бал. Как было принято, для ребёнка взяли кормилицу и няню.

Дело Витовых

Согласно «Описанию ситцепечатной фабрики, принадлежащей Иваново-Вознесенской купчихе Прасковье Ивановне Витовой», составленному в 1864 году со слов хозяйки, указано, что фабрика была создана в 1780 году. Владения Витовых находились на бывшей Негорелой улице (ныне ул. Советская). На улицу был обращён фасад жилого дома, а вдоль несуществующего ныне Витовского переулка располагались производственные корпуса, выходившие также на Михайловскую улицу (ныне ул. Пушкина). Старые фабричные здания Витовых в пределах городской черты не уцелели.

На фабрике занимались набивкой рисунков ситца по купленному миткалю и принятому в работу от разных лиц. Долгие годы все работы на производстве осуществлялись вручную, и только в 1846 году в деревянном корпусе установили первые на фабрике механизмы: одноколерную печатную машину с медным валом и галандру[20] с конным приводом. Для работы на фабрике с самого начала её существования принимались только старообрядцы.

В 1848 году фабрика Витовых помещалась в двух деревянных одноэтажных корпусах, имела 6 столов, на которых работали 6 набойщиков, 2 штрифовальщика и 4 человека при голандре. Из покупного миткаля вырабатывалось ситца 25 тыс. штук на 100 тысяч рублей. Через семь лет был построен первый каменный корпус, в котором поместили четырёхколерную плоскопечатную машину.

В 1853 году фабрика помещалась в двух одноэтажных каменных зданиях; работало 5 столов и 26 рабочих.

В 1859 году было 8 столов, 30 рабочих; вырабатывалось 15 500 кусков ситца.

В 1861 году земля под производственными и жилыми постройками была выкуплена «у помещика своего графа Шереметьева». Согласно «Сведениям 1869 года о количестве земли графа Дмитрия Николаевича Шереметьева, принадлежащей крестьянке Прасковье Ивановой Витовой», указано, что под домом и фабричными постройками находится 1041 сажени (~0,47 га).

В 1867 году в «Сведениях крестьянки села Иванова Прасковьи Ивановой Витовой, торгующей по свидетельству 2-й гильдии» указано, что «Ситце-набивное заведение помещается в двух каменных двухэтажных корпусах. На фабрике имеются: четырёхвальная печатная машина; одновальная печатная машина; голандра; крахмалка; сушильные барабаны; водокачка; семь паровых котлов для варки краски, которые приводятся в действие паровой машиной в 12 сил и паровым котлом в 15 сил; перротин[21] 4-колерный для набивки ситцев, который приводится в действие руками; пантограф и малетирная граверная машина для гравирования валов. При фабрике находится народу: рисовальщик – 1, мастеровых – 9, набивщиков – 30, рабочих – 20, мальчиков – 20. Сработано в 1867 году: по купленному миткалю, разного верхового ситцу 8000 кусков по 6 рублей за кусок, разным лицам по их миткалю цветного ситца 3000 кусков по 1 руб. 50 коп. кусок, напечатано в одновальной машине разных сортов 20000 кусков по 22 коп. за кусок. Сбыт товара производится в Нижегородской, Ростовской и Холуйских ярмарках и при фабрике».

«В 1868 году на фабрике работало 90 человек: мастеровых – 10, рабочих – 20, мальчиков – 30, набойщиков – 30. Выработано товару: по купленному миткалю, разного цветного ситцу 10000 кусков по 6 рублей за кусок, красного рубашечного ситцу – 1000 кусков по 6 рублей, разным лицам по их миткалю цветного ситца 10000 кусков по 1 руб. 80 коп. кусок, красного машинного 20000 кусков по 20 коп. за кусок. Итого: на сумму 88000 рублей».

В ведомости за 1869 год фабрика Прасковьи Ивановны в селе Иваново описана более подробно[22]. В этот год произведено ситца на 127000 рублей. Фабрика размещается в двух кирпичных корпусах с двумя и тремя этажами. В двухэтажном корпусе расположены ситцепечатные машины, голандра, крахмалка, сушильные барабаны, которые приводятся в движение 12-сильной паровой машиной. На первом этаже трёхэтажного корпуса расположены машины для гравирования валов, которые приводятся в движение руками. На втором и третьем этажах помещаются набойщики.

На фабрике работают: мастеровых – 10 человек, рабочих совершеннолетних – 30 человек, несовершеннолетних (от 15 до 18 лет) – 30 человек, набойщиков – 40 человек. Заработная плата мастеровых составляет от 15 до 40 рублей в месяц, совершеннолетних рабочих – от 7 до 12 рублей, несовершеннолетних – от 3 до 4 рублей.

Работа начинается в 5 часов утра и продолжается до 11 часов, затем перерыв на обед с 11 до 13 часов, продолжение работы с 13 часов дня до 20 часов вечера[23]. По окончании рабочие уходят в свои дома и квартиры, частично остаются ночевать при фабрике.

Строения фабрики находились в г. Иваново-Вознесенске и за чертой города в пустоши Петрищевой. Фабрика находится на земле, принадлежащей хозяйке. В городской черте – 1 десятина 45 саженей (~1,1 га), в пустоши Петрищевой – 1 десятина 300 саженей (~1,12 га).

На вопрос: от кого и когда перешло нынешней владелице, записано – частично перешло от умершего мужа и частями устраивалось владелицей постепенно.

На вопрос: занимается ли производством сама владелица или сдаёт в аренду? Ответ – сама владелица, и всё принадлежит владелице.

Количество миткаля, закупаемого в течение года для переработки, составляет 130 000 кусков на сумму 455 000 рублей. Стоимость материалов для других работ (отбелка миткаля) – 153 000 рублей. Из приобретённого миткаля выработано 130 000 кусков ситца на 676 000 рублей и 25 000 кусков по чужому миткалю на 45 000 рублей.

В более позднем Описании[24] и в Статистических сведениях[25] указано: на фабрике работают служащих – 37 человек (5 высших и 32 низших) и 210 рабочих (мужчин – 202 и женщин – 8). Заработная плата служащих (всех) в месяц – 1900 рублей, рабочих (всех) – 25 000 в год. Строение фабрики, помещения, машины застрахованы в Российской страховой компании на сумму 41 392 рубля (страховая премия – 1898 рублей серебром). Расходы на ремонт составляют 20 000 рублей. Помещения фабрики освещаются свечами и 53 керосиновыми лампами со стеклянными резервуарами.

Через три года был построен новый каменный корпус и приобретена паровая машина. Постепенно механическое ситцепечатание вытеснило ручной труд набойщиков, и к 1873 году на фабрике уже работали три печатных машины, а ручное производство полностью прекратилось.

Прасковья Ивановна не только сохранила дело своего мужа, но и успешно приумножила его. Понимая, что расширение фабрики, расположенной в центре города во дворе жилого дома, невозможно, она начала строительство новых производственных корпусов на окраине города в пустоши Петрищево. В 1878 году среди соснового бора на левом берегу реки Талки уже работали заварочное и аппретурное отделения фабрики. Незадолго до конца XIX века всё основное производство было переведено в Петрищево, а на Негорелой улице, в бывших фабричных корпусах, разместились склады, контора и торговая палатка.

На ситцах фабрики Прасковьи Витовой использовались рисунки «мильфлор» – разработка мелких плоскостных или объёмных цветочных орнаментов, всегда графически очерченных. В этих узорах изображался образ цветка, и поэтому представлялось поле для фантазий. Удачно были найдены соотношения масштаба цветов и узоров. Эти узоры очень хорошо сочетались с фактурой тканей. Машинная печать позволяла делать ювелирно точную печать.

Первый такой узор был представлен на выставке в Петербурге в 1861 году. Создавали рисунки узоров известные в Иваново-Вознесенске художники – Н. Голубев, Я. Пономарёв, А. Малинин, Н. Балахнин[26].

В 1879 году братья Фёдор и Александр Никитичи вместе с Н. Н. Фокиным и А. Н. Новиковым купили механическую ткацкую фабрику у А. Ф. Зубкова на Дмитровке, и ситцепечатные фабрики Витовых перестали зависеть от поставок чужого миткаля. Укрупнение производства и союз с другими фабрикантами позволили создать «Товарищество Иваново-Вознесенской мануфактуры». Основной капитал Товарищества составил 750 000 рублей, поделённый на 375 паёв по 2000 рублей. Приход по продаже товаров и прочим операциям составил в 1880–81 годах 1 973 872 рубля 36 коп.[27], чистая прибыль – 53 548 рублей 75 коп.

Прасковья Ивановна была единоличной хозяйкой фабрики до 1887 года, когда она для справедливого наследования фабрики сыновьями и сохранения фабрики в семье Витовых учредила «Товарищество мануфактур Прасковьи Витовой с сыновьями». Сыновья – Фёдор и Александр – получили по равному количеству паёв. В дальнейшем оба созданных Товарищества успешно продолжали свою работу.

В Листке общих сведений по промышленному заведению за 1901 год[28] указано, что на фабрике работают 786 человек: мужчин – 749, женщин – 37. Ситцевое производство в Петрищеве состоит из печатных машин, отбельни, красильной, отделочной, гравёрной и для ремонта слесарной и кузницы. Фабрика работает 268 дней в год (остальные дни – праздники), продолжительность рабочего дня – 11 часов, в отбельне и запарке две смены по 18 часов в сутки. На фабрике действуют 10 паровых котлов с поверхностью нагрева 15756 квадр. футов и 12 паровых машин с общим числом 590 паровых сил.

Общее количество технического оборудования русского изготовления – 85 740, заграничного происхождения – 121 950 единиц.

Общие расходы на производство составляют 3 816 664 рубля 49 копеек. В них входят расходы на налоги, страхование зданий, машин, продукции, расходы на врачебную помощь, благотворительность, страхование рабочих и содержание их жилищ. При фабрике существовали квартиры для служащих, спальни для рабочих, столовая, библиотека, приёмный покой, баня и прачечная.

Скоропостижная смерть Фёдора Никитича и отсутствие завещания привели к необходимости судебного оформления наследственных дел. Выписка судебного решения Владимирского Окружного Суда от 15 июня 1900 года (№ 5) позволяет оценить величину наследования двумя братьями – Александром и Никитой Фёдоровичами:

а) 11 участков усадебной земли в г. Иваново-Вознесенске, некоторые с надворными постройками;

б) половину земель, приобретенных Товариществом Мануфактур «Прасковья Витова с сыновьями», а именно: 6586 десятин земли (~7179 га) в Шуйском и Кинешемском уездах (включая находящиеся на них постройки и две мельницы);

в) 185 паёв Товарищества Мануфактур «Прасковья Витова с сыновьями» на сумму 555 000 рублей;

г) 118 паёв Товарищества Иваново-Вознесенской Ткацкой Мануфактуры всего на сумму 236 000 рублей;

д) 109 184 рубля 50 копеек, находившиеся при Фёдоре Никитиче в момент его смерти;

е) право на половину лесных материалов, находящихся на складе в пустоши Михеевой, деньги в кассе склада и долги по складу разных лиц в сумме 22 731 рубль 66 копеек;

ж) 800 000 рублей долга по счёту Товарищества Мануфактур «Прасковья Витова с сыновьями»;

и) 2500 рублей жалования, недополученного умершим отцом как директором «Товарищества Иваново-Вознесенской Ткацкой Мануфактуры».

Согласно резолюции Владимирского окружного суда и в соответствии с Уставом товарищества 185 паёв Фёдора Никитича были разделены следующим образом: Александру Фёдоровичу Витову – 93 пая и Никите Фёдоровичу – 92 пая.

В 1913 при новом составе правления (Александр Никитич, Александр и Никита Фёдоровичи Витовы) баланс фирмы составил 6 079 722 руб. За высокое качество производимой продукции фирма была удостоена ряда наград, в том числе на Средне-Азиатской выставке в Москве в 1891 году и Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Витовы много жертвовали на благотворительность. В начале XX в. Витовы были в числе главных жертвователей при создании Введенского храма[29]. Двенадцать тысяч рублей они отдали на строительство и такую же сумму – на приобретение убранства для левого придела, который посвятили великомученику Фёдору Тирону. При фабрике содержались больница, библиотека-читальня, общежития для рабочих, столовая и баня.

Подробно архитектурное описание фабрики Товарищества Мануфактуры «Прасковья Витова с сыновьями» в её бывшем и современном состояниях приведено в книге «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России»[30].

Имение А. Ф. Витова Богданово

В 1904 году Александр Фёдорович купил у В. А. Кравкова землю в 27 километрах от Костромы на правом берегу Волги.[31]

Согласно Плану и Межевой книге в купленную землю входили: пустошь Андрейкова, часть пустоши Калинов мыс, мыс Камешки, часть земель деревни Сельцо, часть усадьбы Богдановой. Всего было куплено земли – 186 десятин 2231,75 сажень, из них: усадебной, пахотной, лесной и сенокосной земли – 170 десятин 391,75 кв. саженей и половина реки Волги – 16 десятин 1832 кв. сажени.