По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

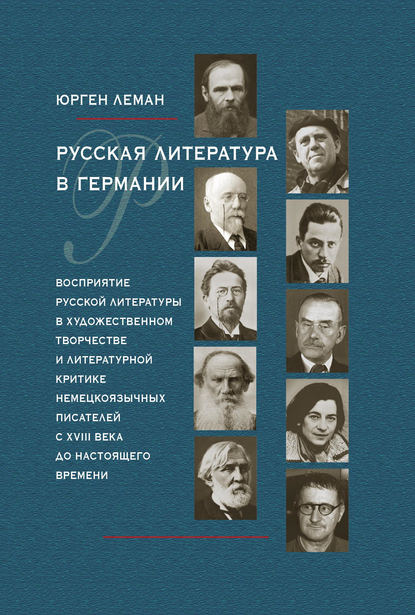

Русская литература в Германии. Восприятие русской литературы в художественном творчестве и литературной критике немецкоязычных писателей с XVIII века до настоящего времени

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Показателями глубокого интереса к Достоевскому и Толстому явились два крупных издательских проекта, возникших на рубеже веков и призванных познакомить немецкоязычного читателя с их творчеством в полном объеме: издание собрания сочинений Достоевского в мюнхенском издательстве Пипера и уже упомянутое издание сочинений Толстого в издательстве Дидерикса в Йене. Последнее («Полное собрание сочинений») вышло в 1901–1911 годах в 33 томах, в 1910–1912 годах было издано «Собрание сочинений» Толстого в 35 томах. Это была первая попытка представить немецкой публике не только художественные произведения Толстого, но и все его творчество целиком. В результате издательство Дидерихса навлекло на себя в 1902 году обвинение в оскорблении религии, однако впоследствии обвинение было снято (Hanke 1993: 41). Издание Дидерикса стало важной вехой в истории восприятия Толстого немецкоязычной аудиторией, особую ценность ему придают превосходные переводы и содержательные вводные статьи Лёвенфельда.

Еще более значимым оказалось начатое в 1904 году издание произведений Достоевского. На протяжение десятилетий именно это издание определяло интерпретацию сочинений автора в странах немецкого языка – вплоть до появившейся в 1980–1981 году обработки Хорстом Бинеком «Записок из подполья» для театра и радио. Собрание сочинений в двадцати двух томах выходило в период с 1906 по 1919 год, его подготовкой руководили консервативный писатель Артур Мёллер ван ден Брук и частично (1906–1908) Дмитрий Мережковский. Последние три из запланированных двадцати пяти томов в свет не вышли. Что касается не владевшего русским языком Мёллера ван ден Брука, его интерес к Достоевскому (как и статья, посвященная Толстому) носил исключительно идеологический характер (Garstka 2006: 756 ?.) и был продиктован желанием противопоставить эпигонской и эклектичной культуре эпохи Вильгельма II новые ценности, носителями которой являются, по его мнению, молодые народы. Исходя из этого убеждения, он в своих ранних работах расистского толка характеризует Достоевского как консервативного революционера, представителя «юного варварского» народа, стремящегося к духовному превосходству. Творчество Достоевского характеризуется им как синтез «русской мистики и модерна». Во вступительных статьях к отдельным томам издания, написанных во время и после окончания Первой мировой войны, он, как и Томас Манн в «Размышлениях аполитичного» («Betrachtungen eines Unpolitischen», 1918), приветствует формирование русско-германского «общества товарищей по несчастью», противопоставленного Западу, однако, в отличие от Манна, впоследствии все больше впадает в шовинистически-реакционную риторику, соотнося Россию и ее культуру с византийским Востоком и отрицая ее связь с западной культурой. В последующие годы Меллер ван ден Брук, в частности как автор книги «Третий Рейх» («Das dritte Reich», 1923), несмотря на раннюю смерть в 1925, стал идеологом так называемой «консервативной революции» – течения, подготовившего национал-социализм (Kemper 2014). В издании Достоевского за переводческую часть целиком отвечали уроженки Прибалтики – печатавшиеся под псевдонимом E. K. Rahsin сестры Люси (1877–1965) и (особенно) Элизабет (Лесс, 1886–1966) Кэррик. В отличие от Мёллера ван ден Брука, Лесс превосходно владела русским языком и хорошо знала русскую литературу и культуру. Она всю жизнь работала в этой области, занимаясь Достоевским и германо-российскими литературными отношениями. Ее переводы не всегда соответствуют оригиналу, Кэррик часто упрекали за гладкость стиля, не позволившую ей полно передать полифоничность, разорванность русского текста и его стилистическое разнообразие, которое играет важную роль, например, при характеристике персонажей. Однако ее переводы многократно переиздавались и представляют собой выдающееся переводческое достижение, значение которого для художественного восприятия русской литературы немецкоязычными авторами трудно переоценить. Издание Пипера сопровождалось публикацией историко-литературных эссе. Так, в 1914 был издан сборник «Достоевский. Три эссе Германа Бара, Дмитрия Мережковского, Отто Юлиуса Бирбаума» («Dostojewski. Drei Essays von Hermann Bahr, Dmitri Mereschkowski, Otto Julius Bierbaum»), в 1920 году вышла книга Акима Волынского «Царство Карамазовых» («Das Reich der Karamaso?»). В более поздних переизданиях (например, 1999 года) вступительная статья Мёллера ван ден Брука, носившая слишком отвлеченный характер и свидетельствовавшая о недостаточном знании текстов, была заменена на послесловие компетентных славистов. Начиная с 1925 года в том же издательстве вышло восемь томов из «Наследия Достоевского»; их составителями были Рене Фюлеп-Миллер и Фридрих Экштейн, переводы с русского принадлежали Вере Митрофанов-Демелич. Наряду с комментариями к романам и статьями на тему зависимости Достоевского от азартных игр («Достоевский и рулетка», «Dostojewski am Roulette»), в них включены письма Достоевскому его современников («Исповедь одного еврея», «Die Beichte eines Juden»), а также «Дневник жены Достоевского» («Das Tagebuch der Gattin Dostojewskis») и «Воспоминания жены Достоевского» («Die Lebenserinnerungen der Gattin Dostojewskis»).

Контрастивные сравнения

В конце 1890-х годов усиливается тенденция к сопоставлению Толстого и Достоевского. Начало этой моде кладут эссе некоторых натуралистов и Роберта Зайчика «Мировоззрение Достоевского и Толстого» («Die Weltanschauung Dostojewski’s und Tolstoi’s», 1893), последующее развитие эта тема получает во влиятельной статье Отто Юлиуса Бирбаума («Достоевский», 1910, из упомянутой выше книги: «Достоевский. Три эссе…»), работе Волынского «Русская литература наших дней» («Die russische Literatur der Gegenwart», 1902), книге Шпенглера «Закат Европы» («Der Untergang des Abendlandes», 1918/1922), эссе Томаса Манна «Гёте и Толстой» («Goethe und Tolstoi», 1921/1923) и таких работах, как опубликованные в 1959 году размышления Джорджа Стайнера «Толстой или Достоевский?» («Tolstoy or Dostoevsky?»), книга Федора Степуна «Достоевский и Толстой: христианство и социальная революция» («Dostojewskij und Tolstoi. Christentum und soziale Revolution», 1961), а также исследование теолога Мартина Дёрне «Толстой и Достоевский. Две христианские утопии» («Tolstoj und Dostojewskij. Zwei christliche Utopien», 1969). Самый объемный и влиятельный труд на указанную тему принадлежит Мережковскому, автору монографии «Л. Толстой и Достоевский» (в немецком издании под названием «Tolstoj und Dostojewski als Menschen und als K?nstler», 1903). Противопоставление проводится как в биографическом, так и в творческом плане. Толстого характеризует отменное здоровье и витальность, сосредоточенность на телесном, плотском начале; он – «ясновидец плоти», органически связанный с природой и предпринимающий болезненную попытку отречения от нее, но и его религия окрашена язычеством и носит земной характер. В противоположность ему Достоевский – болезненный и страдающий «ясновидец духа», художник, углубленный во внутренний мир человека, христианин, устремленный в мир иной. Типологизация Мережковского, схематичная и вобравшая в себя эстетические идеи Шиллера («О наивной и сентиментальной поэзии» («?ber naive und sentimentalische Dichtung»)), оказала огромное влияние на взгляды многих немецких писателей, например Гофмансталя, Бара и в особенности Томаса Манна как автора большого эссе «Гёте и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма».

Сравнения подобного рода корреспондируют с упомянутой нами ранее, наблюдаемой уже с начала 1890-х годов тенденцией оценивать Толстого и Достоевского, как и русскую литературу в целом, не с художественной, а с мировоззренческой и культурно-философской точки зрения. Противопоставление Толстого и Достоевского высвечивает эту тенденцию особенно ярко. Герои их произведений интерпретируются как носители идей, подвергаемых присвоению и узурпации. Так, в образе Раскольникова из «Преступления и наказания» видят воплощение извращенного идеализма, сравнивают его с Наполеоном, с ницшеанским сверхчеловеком. Идеологическая инструментализация творчества Достоевского и Толстого обнаруживает себя во множестве произведений – от Гофмансталя до Анны Зегерс.

Отношение к русскому интерпретационному дискурсу

Важным феноменом восприятия русской литературы в Германии является его зависимость от русского интерпретационного дискурса и определяющих его идеологических установок. В этом контексте литература представляет собой не просто результат творческой работы с языком, ей приписываются возможности легитимации или создания культурных ценностей, в ней видят фактор формирования личной и национальной идентичности. Самое позднее с середины XIX века поэзия начинает восприниматься в России как важная форма постановки философских, теологических и общественных проблем. Эта практика восходит, с одной стороны, к деятельности Виссариона Белинского, Николая Добролюбова, Николая Чернышевского и других представителей «революционно-демократического» лагеря, с другой – определяет консервативную, религиозно-философскую, мифопоэтическую интерпретацию культуры в лице Соловьева, Мережковского и Волынского. Связанная с этим концентрация интереса на личности писателя, восприятие художника как привилегированного носителя и провозвестника высшего знания о мире отчетливо влияет на немецкую рецепцию русской литературы как в первой трети XX века (Томас Манн, Стефан Цвейг, Герман Гессе), так и в период после окончания Второй мировой войны (марксистская литература и критика в ГДР, ориентированная на наследие революционных демократов). В обоих случаях писатели и их произведения выступают по преимуществу объектом не эстетической, а религиозно-философской или общественно-политической дискуссии, что нередко обусловливает искаженное восприятие русской литературы в Германии XX века.

4.4. Русская литература в контексте немецкого натурализма

Литературно-критическая дискуссия в журналах и эссеистике

Рост интереса к русской литературе в 1880-е годы совпал с зарождением немецкого натурализма. Как известно, натурализм, ознаменовавший первый этап в истории литературного модерна, стремился к радикальному обновлению литературы и, опираясь на опыт естествознания и социологии, рассматривал писателя как ученого-экспериментатора, а поэзию – как форму социального поведения человека, обусловленного его инстинктами, наследственностью и средой. В процессе обновления русской литературе отводилась, наряду с французской и скандинавской, важная роль. Первоначально немецкие натуралисты ориентировались на Толстого и Достоевского, позднее к ним добавились Горький, Гаршин, Короленко и Чехов. Достоевский и Толстой интересовали представителей натурализма прежде всего потому, что изображали социальные условия и среду, а также детально анализировали психические процессы. Наибольшую популярность приобрели драма Толстого «Власть тьмы», его повесть «Крейцерова соната», из произведений Достоевского – «Записки из мертвого дома» и роман «Преступление и наказание», сперва вышедший в Германии под названием «Раскольников». Отсылки к «Преступлению и наказанию» мы находим, например, у Германа Конради в романе «Адам-человек» («Adam Mensch», 1889); однако непосредственное влияние в данном случае, видимо, следует исключить, поскольку Конради прочитал «Раскольникова» лишь незадолго до публикации собственного текста. В своем программном стихотворении «Прелюдия» («Pr?ludium», впервые опубликовано в работе: «Искусство, его сущность и законы» («Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze», 1891)) Арно Гольц превозносит Толстого, наряду с Золя и Ибсеном, как представителя нового, «не прогнившего» мира и, наряду с французской, возлагает надежды на современную русскую литературу, называя ее «новым Евангелием». В 1892 году Лео Берг в работе «Натурализм. О психологии современного искусства» («Der Naturalismus. Zur Psychologie der modernen Kunst») пишет, что русский натурализм является невероятно мощным, истинным явлением, намного превосходящим все западно-европейские варианты, в том числе немецкий и скандинавский.

Русская литература становится предметом острых дискуссий и противоположных оценок в кружках и объединениях немецких натуралистов, как в берлинском, так и в мюнхенском, что вызвано публикацией целого ряда статей в журналах «Die Gesellschaft», «Freie B?hne f?r modernes Leben», «Neue Rundschau». Изображение социальных страданий, болезни, безумия, преступления у Достоевского понимается как легитимизация эстетики безобразного, особенностью которой является ее пересечение со сферой религии. Интересные суждения мы находим у братьев Гарт и Германа Конради. Последний в опубликованном в 1911 году предисловии к сборнику своих рассказов «Брутальности» («Brutalit?ten», 1886) назвал Достоевского «мастером» и зачинателем «реалистического искусства» («realistische[n] Kunstk?nnen[s]»). Эссе Конради «Ф. М. Достоевский» (впервые опубликовано в: «Die Gesellschaft», 1889) рассматривает русского писателя в контексте полемической, не всегда обоснованной дискуссии о судьбах современной поэзии и критике. Конради характеризует Достоевского как великого эпического писателя, который, возвышаясь над субъективностью и тенденцией, изображает «настоящих детей человеческих» («wirkliche Menschenkinder») и «оправдывает человеческую природу», потому что показывает ее, с одной стороны, как продукт социальных условий, а с другой – как предмет непрерывного самоанализа индивидов. Кроме того, Конради предпринимает попытку описать русскую литературу, начиная с Гоголя, однако, несмотря на длинный список имен, плохо разработанная комбинация социально-психологических и расово-антропологических аргументов выглядит не слишком убедительной.

В эссе 1890 года «На исходе девятнадцатого века. Наблюдения по поводу развития, своеобразия и цели современного мировоззрения» («Am Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts. Betrachtung ?ber Entwickelung, Sonderung und Ziel moderner Weltanschauung», 1907) Генрих Гарт предпринимает попытку вписать идеолога Толстого в контекст мировоззренческих движений XIX века и дать критическую оценку его этических взглядов, в особенности его отношения к вопросам пола и представлений о любви к ближнему. Вместе с тем Гарт высоко оценивает Толстого как писателя, которого он, так же как и его брат Юлиус («Лев Толстой» («Leo Tolstoj», 1904)), воспринимает как воплощение природы, преодолевающей противоречие между субъектом и объектом. Несколько позже и в иной форме аналогичный образ Толстого создает Дмитрий Мережковский («Л. Толстой и Достоевский») и воспринявшие его идеи Гуго фон Гофмансталь, Томас Манн («Гёте и Толстой») и ряд других немецких писателей.

Среди натуралистических теорий заслуживают упоминания эссе о Достоевском Пауля Эрнста и Михаэля Георга Конрада, а также большое, написанное на смерть Тургенева в 1883 году эссе Отто Брама «Иван Тургенев» (в: «Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte», 1884/1885). Брам, известный театральный критик и руководитель «Свободной сцены» («Freie B?hne»), имевшей огромное значение для немецкого натурализма, дает компетентную и дифференцированную характеристику творчества Тургенева. Он отмечает точные, всегда меланхолические описания природы, переходящие в печальную историю человеческой жизни, подчеркивает неизменное присутствие в произведениях Тургенева активной социальной позиции автора, обращает внимание на субъективный характер повествования, его прерывистость и стилистическое разнообразие, создаваемое с помощью рамочных конструкций и фикции дневниковых записей, указывая на неумение автора последовательно развивать ключевые сюжетные линии. Интересен детальный анализ поздних произведений писателя, по достоинству оцененных значительно позднее. Брам, выступающий в данном случае как предшественник эссеистов начала XX века, таких как Стефан Цвейг, Томас Манн или Альфред Дёблин, считает Тургенева, при всей «русскости» последнего («Verwurzelung im russischen Sein»), важным представителем европейской культуры и современной мировой литературы. Он обосновывает свое мнение, указывая на большой процент интертекстуальных включений в прозе писателя, и проводит параллели между Тургеневым и его современниками – Чальзом Диккенсом и Паулем Гейзе.

Кроме того, Брам был хорошо знаком с творчеством Достоевского, о чем свидетельствует, например, вышедшая в 1890 году в газете «Свободная сцена» («Freie B?hne») статья «Поэзия и преступление» («Poesie und Verbrechen»). В центре его внимания – психология Раскольникова, образ которого он рассматривает на фоне шекспировского Макбета и шиллеровского Карла Моора.

Герхарт Гауптман

Самым выразительным примером влияния русской литературы на немецких натуралистов является раннее творчество Герхарта Гауптмана (1862–1946). Гауптман сам неоднократно говорил о ее роли в становлении его как писателя. В автобиографии «Приключение моей юности» («Das Abenteuer meiner Jugend», 1937) он называет чтение Достоевского «важнейшим опытом, изо дня в день изменявшим <его> всего» и незадолго до своей смерти признается, что его произведения корнями восходят к Толстому. Молодого Гауптмана увлекают как общественно-критические, так и художественные тексты Толстого. Отдельного упоминания заслуживает драма Толстого «Власть тьмы», которую Гауптман прочел в 1888 году в переводе Августа Шольца и которая, по его словам, оказала большое влияние на концепцию драмы «Перед восходом солнца» («Vor Sonnenaufgang», 1889). На этот факт указывали уже критики того времени. Сходство заметно на уровне лейтмотивов (разрушение традиционных социальных отношений под пагубным влиянием современной цивилизации, вследствие страсти к обогащению, нравственного упадка и пьянства, изображение крестьянского мира, облик которого исказили жажда наживы, ложь, социальное отчуждение и преступления), системы персонажей (толстовский крестьянин Аким и гауптмановский протагонист Лот как носители идеи спасения, вражда между мачехой и падчерицей, распад семейных связей). Вместе с тем пьесы во многом отличаются друг от друга. В первую очередь это касается религиозного аспекта, играющего центральную роль у Толстого. Герои, способствующие обращению грешника Никиты на праведный путь, – глубоко верующие люди, среди них особенно выделяется крестьянин Аким, в личности которого соединены истинная вера и традиционная крестьянская мораль. Он является воплощением этического человека (так же, как, например, образ Платона Каратаева в «Войне и мире») и по своим моральным качествам явно превосходит Альфреда Лота – фанатичного героя-идеолога в драме Гауптмана, который ставит свои социально-реформаторские цели и убеждения выше человеческих чувств. Отличия обнаруживаются также в сюжетной организации вышеназванных мотивов, например в контрастном изображении героев и членении социального пространства (город – деревня).

Определенные тематические аналогии наблюдаются между «Идиотом» Достоевского и романом Гауптмана «Блаженный во Христе Эмануэль Квинт» («Der Narr in Christo Emmanuel Quint», 1910), хотя здесь могли играть роль и другие источники, восходящие к традиции изображения юродства и юродивых. Оба романа содержат мотив возвращения Христа, на котором построена «Легенда о Великом инквизиторе» («Братья Карамазовы»). В романе Гауптмана, как и в «Идиоте» Достоевского, мотив возвращения демонстрирует идею преемственности. Главные герои обоих романов – князь Мышкин и Квинт – выступают как преемники Христа, берущие на себя его роль в условиях кризиса и упадка общества. Тот и другой отличаются психической лабильностью, наивностью, отрешенностью и обречены на неудачу. Но еще важнее то, что их разделяет. Гауптман характеризует Квинта как сектанта-анабаптиста, который ходит по земле, считая себя последователем Христа, проповедует и собирает вокруг себя учеников, но в итоге, оказавших в плену бредовых религиозных идей, умирает нищим в полном одиночестве. В отличие от него, Мышкин, по словам Достоевского, соединяет в себе Христа и Дон Кихота. Красота его души, его нравственное совершенство и способность к самопожертвованию предвещают религиозную утопию мира и гармонии. Как отмечает позднее Герман Гессе, психологически образ Квинта слабее, чем образ князя Мышкина, более глубокий и многогранный. Совершенно по-разному строится в романах Гауптмана и Достоевского развитие действия, различна роль социальной среды.

Еще одна отсылка к русской литературе содержится в драме Гауптмана «Одинокие» («Einsame Menschen», 1891). Размышляя о социальной ответственности искусства, Гауптман включает в текст упоминание о новелле Всеволода Гаршина «Художники» (1879), где художник бросает занятия живописью и выбирает профессию учителя.

4.5. Русская литература в эстетическом контексте импрессионизма и Венского модерна

Внимание писателей «Молодой Вены» также сосредоточено на творчестве Толстого и Достоевского. Уже в 1880-е годы в Вене зачитывались романами Достоевского, их активно обсуждали как в литературной, так и научной среде, например в кружках Зигфрида Липинера, Виктора Адлера и Энгельберта Пернерсторфера. Одним из важнейших результатов такого рода дискуссий явилась статья Фрейда «Достоевский и отцеубийство» («Dostojewski und die Vatert?tung», опубликована в книге «Первообраз романа «Братья Карамазовы» («Die Urgestalt der Br?der Karamaso?», 1982), подготовленной и изданной Фюлоп. Миллером и Экштейном). На рубеже веков влияние Достоевского и Толстого обнаруживает себя у таких авторов, как Герман Бар (1863–1934) и Артур Шницлер (1862–1931). Под влиянием Мережковского Бар в своих эссе о Толстом и Достоевском размышляет о причинах столь сильного влияния их творчества на западную Европу. Короткое эссе «Толстой» (в журнале «Der Sozialist», 1910) объясняет это влияние тем, что творчество Толстого не отрывается от реальности, не является искусством ради искусства. Как пишет Бар, Толстой увидел существующий разрыв между искусством и действительностью, сделавший литературу XIX века эпигонской и стерильной, сделал для себя соответствующие радикальные выводы и стал примером для других. О социально-утопическом христианстве Толстого в этой статье речь странным образом не заходит, но в эссе «Русский Христос» («Der russische Christ»), вышедшем в 1921 году в журнале «Hochland» (перепечатано в сборнике «Sendung des K?nstlers», 1923), именно тема христианства – однако не в связи с Толстым, а в связи с Достоевским – занимает главное место. Бар объясняет громадное влияние Достоевского на Германию и Западную Европу его безусловным христианством, транслируемым всеми его героями глубоким убеждением в том, что все существующее «не может укрыться от Бога». Удивительно, пишет Бар, что даже часто встречающиеся в романах Достоевского богоборцы не могут полностью оторваться от религиозной почвы, поскольку в глубине души знают, что ответы на все, даже самые крамольные вопросы можно получить только от Него. Подобная бескомпромиссно религиозная позиция, навязывающая определенные этические представления, трактующая добро как условное «пока что добро», а зло – как условное «пока что зло», то есть в эсхатологической перспективе, не только ставит перед обществом жизненно важные вопросы, но и отвечает на них, что и вызывает восхищение Достоевским у современной молодежи. В оценке Достоевского Баром звучит еще одна особая нота: он приписывает Достоевскому национализм, граничащий с шовинизмом. Согласно Бару, Достоевский считает способным на абсолютное христианство один лишь русский народ, и это признание исключительного права на истинную веру за одним народом сближает русского писателя с отвергнутым им католицизмом. Заслуживает упоминания также статья Бара в упомянутом выше сборнике «Достоевский. Три эссе» («Dostojewski. Drei Essays», 1914; годом раньше та же статья уже публиковалась в журнале «Die Zeit im Bild»). Характеризуя русского писателя как человека своей эпохи, Бар обращает особое внимание на полифоническую манеру его письма, но, в отличие от позднейшей трактовки ее у Бахтина, видит в ней не особенность композиции и стиля, а принцип создания образа человека и построения системы персонажей.

Пример более масштабной и более творческой рецепции русской литературы дает Артур Шницлер. В России интерес к этому писателю возникает начиная с 1896 года, и практически с самого начала критики улавливают в его произведениях сходство с творчеством Чехова. Драмы Шницлера в конце XIX века входят в репертуар многих русских театров и творчески переосмысляются такими известными режиссерами-новаторами, как Всеволод Мейерхольд и Александр Таиров. Через посредничество театров Шницлер приобрел связи с российскими переводчиками, критиками и режиссерами, например с Осипом Дымовым, Зинаидой Венгеровой и Верой Комиссаржевской (Heresch 1982: 4). Дневники и письма Шницлера свидетельствуют о постоянном интересе не только к творчеству Толстого и Достоевского, но и к произведениям Чехова. В произведениях Шницлера влияние русской литературы сильнее всего ощущается в новеллах «Смерть» («Sterben», написана в 1892 году; опубликована в 1894 году в журнале «Neue Deutsche Rundschau») и «Лейтенант Густль» («Lieutenant Gustl», в журнале «Neue Freie Presse», 1900). Последняя новелла частично перекликается с повестью Достоевского «Кроткая», как в плане содержания, так и в художественной структуре. План содержания демонстрирует сходство мотивов, определяющих образ главного героя (отказ от дуэли, социальная изоляция), структурный план – последовательное использование внутреннего монолога, с помощью которого точно и ярко показана внутренняя опустошенность, душевная нищета персонажа. Новеллу «Смерть» уже первые ее читатели восприняли на фоне «Смерти Ивана Ильича» (1886) Толстого (как пишет Шницлер в письме к Ольге Вайсникс от 07.04.1893). В обоих рассказах дан детальный анализ психики умирающего, показана драма столкновения с неизбежностью смерти и последовательно сменяющие друг друга состояния души обреченного – нарастающий страх, изоляция, эгоизм, отчуждение, отчаяние. Как и у Толстого, процесс физического разрушения коренным образом меняет в новелле Шницлера душевную жизнь героя. Коренное отличие заключается в том, что у Шницлера смерть не просветляет, не означает перехода в стихию истины. Отсутствует у него и социально-критический аспект обличения неправедной жизни, окружающей умирающего героя. Все внимание переносится на игру бессознательных и бесконтрольных реакций героя и его близких, на деформацию их психики и разрыв человеческих отношений, не выдерживающих проверки смертью. Шницлер – один из немногих известных немецкоязычных писателей рубежа веков, проявивший открытый интерес к творчеству своего современника Антона Чехова. В 1902 году, встретившись с одной российской переводчицей, он сообщил ей, что рад тому, что в России его сравнивают с Чеховым.

В творчесте Гуго фон Гофмансталя (1874–1929) русское влияние менее очевидно, несмотря на то что он знал многие произведения Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова и др. и в статье «Взгляд на духовное состояние Европы» («Blick auf den geistigen Zustand Europas», 1922) характеризовал Достоевского как «духовного властелина» эпохи (издание «Gesammelte Werke in Einzelausgaben», Речи и статьи II, 1979). Гофмансталь горячо любил и хорошо знал русскую литературу, в его библиотеке было много книг русских авторов с его пометками и комментариями на полях. Нередко они были связаны с его собственными произведениями, например с рассказом «Женщина без тени» («Die Frau ohne Schatten») или с комедией «Неподкупный» («Der Unbestechliche» – см. Nodia 1999: 187 ?., 141 ?.). Особенно это касается произведений Толстого и Достоевского, воспринятых Гофмансталем, как и многими другими немецкими писателями того времени, сквозь призму воззрений Мережковского и Волунского. Говоря о Толстом, Гофман-сталь резко разграничивает его «удивительное природное дарование» и «болтливую риторику религиозного реформатора». В творчестве Толстого его завораживает «мистическое язычество», а самого писателя он называет «таинственным земным существом» («К восьмидесятилетию Толстого» («Zu Tolstois achtzigstem Geburtsfeste», в газете «Neue Freie Presse» от 08.09.1908), сравнивает его с Руссо и с Гомером (в коротком некрологе «Tolstois K?nstlerschaft», опубликован в той же газете от 22.11.1910). В связи с проблемой отношений Востока и Запада, России и Западной Европы Гофмансталь в эссе «Наполеон» замечает, что образ французского императора является как для Толстого, так и для Достоевского «мифическим носителем всего того, что им чуждо – европейского Запада» (в т. ч. в «Neue Freie Presse» от 05.05.1921). Следы чтения повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» сохранились в тексте комедии «Неподкупный» (1923). Прямое указание на это содержится в черновых набросках к пьесе и в словах, сказанных Гофмансталем Францу Вефнелю после премьеры. Перекличка наблюдается между двумя беспомощными героями – генералом у Гофмансталя и полковником Ростаневым у Достоевского. В комедии Гофмансталя слуга Теодор, умело пользуясь доверием слабых и наивных хозяев, захватывает власть в доме и полностью подчиняет себе хозяина. Но в нем нет лицемерной набожности Фомы Опискина, нет и его тщеславия. Он преследует свои интересы не так явно, и целью его интриг является сохранение старого общественного порядка. Общим источником произведений Достоевского и Гофмансталя служила классическая комедия, и это заметно на уровне драматической структуры.

Дневник и некоторые литературные произведения Гофмансталя свидетельствуют также о его интересе к творчеству Тургенева. Это касается, в частности, написанного им в 1893 году цикла стихотворений в прозе. Гофмансталь высоко ценил тургеневские «Senilia»; в своем дневнике (05.07.1890) он отмечает сочетание в них точного описания природы и субъективной перспективы, напоминающее ему поэзию Эйхендорфа. Но различие между стихотворения Тургенева и Гофмансталя очевиднее, чем сходство. У Тургенева стихотворения образуют единый цикл, а элементы повествования подготавливают размышления об искусстве и спасительной власти родного языка, об условиях человеческого существования и бренности всего сущего. Стихотворения Гофмансталя, напротив, сильно различаются по форме и содержанию; их темы, лишь отчасти совпадающие с тургеневскими (время, история, искусство), разрабатываются в стиле личного дневника, в форме набросков, ассоциативных фантазий, эпиграмм. Следует также упомянуть, что Гофмансталь планировал создать драматическую обработку романа Тургенева «Дым», о чем свидетельствует переписка с Рихардом Штраусом (06–17.07.1927).

4.6. Русская литература в восприятии экспрессионистов

Восприятие русской литературы Георгом Траклем (1887–1914) связано в первую очередь с Достоевским. Он читал его произведения еще в школьном возрасте и имел в своей библиотеке упомянутое выше издание Р. Пипера. Интерес к Достоевскому зарождается у него в 1913 году в связи с дискуссиями в кружке сотрудников и читателей журнала «Бреннер» («Brenner»). Тракль концентрируется на темах «Преступления и наказания» и в 1913 году пишет так называемый цикл Сони – «Превращение зла» («Verwandlung des B?sen»), «Проклятые» («Die Ver?uchten») и «Соня» (Klessinger 2006: 59 ?.). В романе Достоевского Соня Мармеладова становится проституткой из чувства ответственности за семью; ее любовь и глубокая вера приводят Раскольникова на путь просветления и покаяния. «Превращение зла» – одно из самых загадочных стихотворений Тракля – раскрывает тему зла в аспектах насилия, сексуальности, индивидуальной и коллективной вины (первородного греха), страстей и спасения. В середине текста, на пересечении мотивов насилия и поклонения, страдания и скорби (в иконографии Пьета), является образ Сони как предвестницы спасения. Правда, образ этот настолько неконкретен, что возникает вопрос, не хотел ли Тракль, напоминая о героине Достоевского, поставить под сомнение или даже опровергнуть утопию преодоления греха силой бескорыстной христианской любви (Klessinger 2006: 105). В двух других стихотворениях – «Проклятые» и «Соня» – господствует мотив взаимоотношений полов, развивающийся в поле напряжения между притяжением и насилием, желанием и отречением, порочностью и святостью. Образ Сони трансцендирует конфликт вожделения и святости. Когда в финале стихотворения «Проклятые» о ней говорится, что она «улыбается кротко и красиво» («Sonja l?chelt sanft und sch?n»), наряду с Соней Мармеладовой вспоминается и образ «Кроткой».

Русская литература и философия увлекали и многих других видных представителей немецкого экспрессионизма и повлияли не только на их идеологическую программу, но и на литературные произведения. Подтверждением этому могут служить многочисленные статьи и рецензии в таких журналах, как, например, «Aktion», издаваемый Францем Пфемфертом, или «Wei?e Bl?tter», выходивший в Цюрихе под редакцией Рене Шикеле (Belentschikow 1993). В период с 1911 по 1924 год «Aktion» напечатал множество произведений современных авторов: Антона Чехова, Максима Горького, Александра Блока, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Сергея Городецкого, Владимира Маяковского и Михаила Кузмина. Несмотря на это, экспрессионисты сосредоточили основное внимание на Толстом и Достоевском (Рене Шикеле «Что с Достоевским?» («Was ist mit Dostojewski?») в журнале «Genius», 1921), особенно на их роли пророков «нового человека». Это демонстрируют стихотворения Альфреда Вольфенштейна, Йоханнеса Р. Бехера и др. (Belentschikow 1994: 210 ?.), а также появившиеся позднее заметки о России близкого экспрессионизму Франца Юнга, который писал о «новом человеке» в Советском Союзе.

Многие ключевые темы экспрессионистов были подсказаны русской литературой: тема страдания, покаяния и духовного возрождения, отсылающая к роману Толстого «Воскресенье» и «Преступлению и наказанию» Достоевского, тема конфликта между отцом и сыном, восходящая к «Братьям Карамазовым». Образ человека, пережившего второе рождение, видели и в самом Достоевском (например, Альфред Вольфенштейн в стихотворении «Достоевский» из сборника «Безбожные годы» («Die gottlosen Jahre»), 1914), который предстает в образах христианского пророка (например, у Франца Верфеля), аналитика страдания (у Готфрида Бенна), даже нового Иисуса Христа (у Вольфенштейна). Тема перерождения личности раскрывается и на примере Толстого, отрекшегося от искусства во имя революции духа и воплотившего в себе, как писал Вальтер Газенклевер, одновременно дух Христа и Будды.

Одним из лучших знатоков русской литературы среди экспрессионистов был Людвиг Рубинер (1881–1920). Рубинер, который нередко в сотрудничестве с женой превосходно переводил русских авторов, находил в их творчестве неиссякаемый источник идей для своих философских и политических утопий. Это наглядно демонстрирует его манифест «Поэт врывается в политику» («Der Dichter greift in die Politik», в журнале «Die Aktion», 1912), в котором он называет Толстого и Достоевского «пророками» и «народными вождями» (Belentschikow 2000: 990 ?.). Наряду с Толстым и Достоевским Рубинер знал и ценил также других русских авторов, например Федора Сологуба, и он стал одним из первых, кто познакомил немецкого читателя с советской литературой, о чем свидетельствует, например, его рецензия на роман Федора Гладкова «Цемент».

После Первой мировой войны уровень творческой рецепции снижается, советская литература вызывает новую волну интереса. Этот факт подтверждают эссе Вальтера Газенклевера («Театр русских» («Das Theater der Russen»), 1922) и Альберта Эренштейна («Синяя птица» («Der blaue Vogel») и «Французско-немецко-русский театр» («Franz?sisch-Deutsch-Russisches Theater»), оба в 1923), а также вышедшие в 1921 и 1922 годах под редакцией Ивана Голля издания произведений современных советских поэтов. Голль первым сделал свободный перевод произведений Сергея Есенина (фрагментов «Инонии») и опубликовал эти тексты вместе с переводами Александра Блока, Андрея Белого, Владимира Маяковского и Анатолия Мариенгофа в июльском номере (1921) издаваемого Вальтером Газенклевером и Гейнаром Шиллингом журнала «Menschen». Во вступительном слове к этой первой в Германии антологии русской революционной лирики Голль характеризует ее как «первобытную поэзию», как «крик из окровавленных земных глубин», как «знамя человечества, вознесенное над руинами прошедшего века» (Mierau 1968: 342). В данной связи необходимо упомянуть о литературных откликах на Октябрьскую революцию в творчестве поздних экспрессионистов, например Й. Бехера, Эрнста Толлера, Людвига Рубинера и Фридриха Вольфа.

Тесные связи существовали и в сфере изобразительного искусства. Их подтверждает целый ряд фактов: путешествие Эрнста Барлаха в Россию в 1906 году, сыгравшее важную роль в его творческом развитии, сотрудничество русских и немецких художников в «Синем всаднике», деятельность Герварта Вальдена, издававшего журнал «Der Sturm» и руководившего одноименной галереей, где в мае 1922 года Курт Швиттерс и вторая жена Ильи Эренбурга Любовь Козинцева выставляли свои произведения (Fresinskij 2006: 301). В 1913 году в издательстве Пипера под заголовком «Звуки» («Kl?nge») выходит лирическая проза Василия Кандинского.

Из современной русской литературы экспрессионисты отдавали предпочтение некоторым символистам. Важную посредническую роль играл при этом журнал «Die Aktion», печатавший тексты Владимира Соловьева, Бальмонта, Андрея Белого, Брюсова и Блока, а также вышеупомянутые статьи Рубинера о Толстом и Достоевском (Belentschikow 1987).

4.7. «Заумь» и «дада». Авангардистская звуковая поэзия в творчестве русских футуристов и немецких дадаистов

В области авангардистского искусства, несмотря на ряд очевидных аналогий, подлинное творческое взаимодействие между немецкими и русскими поэтами практически отсутствовало. Около 1911 года в России возникает ранняя форма футуризма – кубофутуризм, представленный объединением поэтов «Гилея», важнейшими членами которого являются Алексей Крученых (1886–1968), Владимир Маяковский (1893–1930) и Велемир Хлебников (1885–1922). При всем несходстве поэтических индивидуальностей членов группы связывали радикальный, убедительно разыгранный на публику отказ от господствующих культурных и литературных норм и традиций и стремление к эксперименту, в том числе пропаганда трансментального (заумного) искусства. В своих стихах и манифестах (например, «Слово как таковое», 1913) кубофутуристы требовали преодоления миметического искусства и создания нового автономного языка поэзии. Средством обновления поэтического языка явилась, в частности, звуковая поэзия.

Определенное сходство с этой тенденцией обнаруживает программа возникшего в 1916 году дадаизма, представителями которого в немецкоязычных странах являлись Хуго Балль, Жан Арп, Курт Швиттерс и Рауль Хаусман. Они также обращаются к форме фонетической поэзии, к подражанию трансментальному языку, будь то язык заклинаний, язык детей или душевнобольных (Keith 2005: 216 ?.).

Параллелизм этих двух течений заметили еще их современники. Однако прямых контактов, кроме как у Жана Арпа (Gr?bel 1986), за короткий период существования этих направлений в искусстве не сложилось; спорным остается вопрос о том, изучал ли Балль тексты Алексея Крученых, по крайней мере о диалоге здесь явно не может быть речи. В целом можно говорить о том, что, по сравнению с немецким, русский авангард – и это касается не только кубофутуристов – был более радикален и провокационен в своем отрицании существующих в искусстве и литературе норм, что проявлялось как в художественных произведениях и программе объединения, так и в поведении на публике.

На русских кубофутуристов в Германии обращают пристальное внимание лишь полвека спустя. В первую очередь это касается Маяковского и Хлебникова, которыми зачитываются не только молодые авторы ГДР в 1960–1970-х годах (Инге Мюллер, Сара Кирш, Гюнтер Кунерт и др.), но и современное поколение писателей (Рихард Питрас, Александр Ницберг и др.). До сих пор мало изучено отношение представителей возникшей в 1950-х годах конкретной поэзии (О. Гомрингер, Г. Рюм, Г. К. Артман) к русскому футуризму. Существует лишь множество подтверждений тому, что творчество Велемира Хлебникова повлияло на произведения Оскара Пастиора.

4.8. Легитимация критики культуры и консервативной философии истории в русском контексте

Мы можем лишь кратко затронуть феномен восприятия русской литературы в рамках реставрационных проектов, выдвинутых философией культуры на рубеже веков. Ситуация острого культурного кризиса порождает в эти годы тенденцию к возрождению архаических, не затронутых капиталистическим развитием социальных структур и оправдывающих их идеологических моделей. Так, в Германии возникает, например, движение за возрождение национального «народного искусства» («Heimatkunst»), а также концепция «консервативной революции», выдвинутая философами и публицистами, искавшими противоядия против отрицательных последствий общественной и культурной дифференциации, против идеологии Просвещения и либерализма (Breuer 1995: 15). Часть из них, например Освальд Шпенглер или издатель Достоевского Мёллер ван ден Брук, обращались к авторитету Достоевского. Россия представляется им своего рода «землей обетованной», где культура еще не вступила в стадию разложения, а народ сохраняет органическую связь с природой и религиозное сознание, обладает нравственным здоровьем и широтой души, обусловленной укорененностью в необъятных просторах русских равнин. В соответствии с идеологическими и философскими позициями русского консервативного славянофильства, немецкие мыслители также возлагают на православную Россию миссию духовного возрождения сотрясаемой кризисами Европы – нередко со ссылками на Толстого и Достоевского. Известную роль играла в формировании идеологии консервативной революции также эсхатология и мифопоэтика русского символизма, проводником которых являлись Владимир Соловьев и Дмитрий Мережковский, но в целом влияние символизма, который в России уже к этому времени доминировал, было затруднено отсутствием переводов. Несравнимо более широкой резонанс вызвало в Германии пророчество Достоевского в его знаменитой пушкинской речи, согласно которому Россия призвана сказать свое новое слово в мировой культуре, дать пример мировой гармонии и христианского братства. На русскую утопию живо откликнулись Рильке и Лу Андреас-Саломе, Освальд Шпенглер и Пауль Наторп (особенно в статье «Значение Федора Достоевского для современного кризиса культуры» («Fjedor Dostojewskis Bedeutung f?r die gegenw?rtige Kulturkrisis»), 1923), ранний Томас Манн и поэты-экспрессионисты. Корни этих идей лежат в том крайне интересном симбиозе немецкой и русской философской мысли XIX века, на котором у нас нет возможности остановиться подробнее. В России свидетельством этого симбиоза является шеллингианство славянофилов Ивана Киреевского и братьев Аксаковых, игравших большую роль в формировании убеждений Достоевского, а также взгляды литературного критика Аполлона Григорьева с его требованием возврата к исконным духовным ценностям. Немецкими элементами этого симбиоза служила концепция позднего романтизма, сформулированная, например, учеником Шеллинга Францем Ксавером фон Баадером, а также чрезвычайно влиятельные общественные взгляды вестфальского барона фон Гакстгаузена, который уже в середине XIX века в работе «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России» («Studien ?ber die inneren Zust?nde, das Volksleben und insbesondere die l?ndlichen Einrichtungen Ru?lands») указывает на общинный уклад русской деревни как на идеал общественного устройства. Отголоски этих взглядов не раз встречаются в социально-психологических трудах конца XIX века, например у Фердинанда Тённиса в «Общине и обществе» («Gemeinschaft und Gesellschaft», 1887).

Вера в духовный и социальный потенциал России, сохранившийся вопреки реформам Петра, убеждение в том, что молодая, витальная, варварская (не только в негативном значении этого слова) Россия будет играть ведущую роль в мировой истории, присутствовали в сознании немцев вплоть до 30-х годов XX века. Так, получивший известность после публикации своих переводов (Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова, Соловьева), а также монографии о Достоевском философ Карл Нётцель расценивает духовную жизнь России как соблазн, угрозу и шанс европейской культуры («Основы духовной жизни России» («Grundlagen des geistigen Ru?lands»), 1917). В этом контексте надолго сохраняет свое значение и топос о «русской душе», противоречивой и непостижимой, пассивной и бесформенной, не приемлющей порядка и логики государственного права, но исполненной смирения и глубоко религиозной (ср. формулировку Нины Гофман «между крестом и топором», 1899; см. Владимир Вейдле: «Русская душа» («Die russische Seele»), в журнале «Merkur», 1956).

Если поэтам, таким как Рильке, Россия в ее первозданности представлялось обетованной страной будущего, то с точки зрения консервативных историков и социологов ее «девственное» пространство провоцировало волю к вторжению и обладанию, к расширению Германии на восток, как формулировали впоследствии национал-социалисты. Созданию негативного образа России способствовала плохо понятая русская литература, казалось бы, подтверждавшая агрессивные устремления: роман Гончарова «Обломов» (1859) служил примером русской лени и пассивности, романы Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы» подтверждали представления о непредсказуемости иррациональной русской души и исходящей от нее угрозы. Так инструментализировали русскую литературу идеологи национал-социализма Йозеф Геббельс и Альфред Розенберг. Последний в своем памфлете «Миф XX века» («Der Mythus des 20. Jahrhunderts») привлекает образы героев Достоевского как оправдание расистского тезиса о неполноценности негерманских народов (Gerigk 2000: 20/21). Геббельс хорошо знал русскую литературу и историю и вплоть до 1920-х годов ею восхищался. Произведения Толстого (например, «Власть тьмы») и Достоевского («Преступление и наказание») являются для него, начинающего поэта и литературного критика, отправным пунктом размышлений о религии и обществе, эстетическим идеалом и импульсом к поискам духовных ориентиров. Следы творческого осмысления Достоевского видны в его романе «Михаэль. Германская судьба на листках дневника» («Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchbl?ttern», 1929) и в особенности в ранней драме «Генрих Кемпферт» («Heinrich K?mpfert»), написанной в 1919 году под сильным влиянием «Преступления и наказания» (Allenov 2012: 63 ?.). Главный герой пьесы Генрих Кемпферт явно напоминает образ Раскольникова, он испытывает отвращение к окружающей его социальной действительности и исповедует идеал сверхчеловека.

4.9. Райнер Мария Рильке: русская культура и литература как источник поэтического вдохновения и мировоззренческой ориентации

Биографические контексты. Опыты переводческой деятельности. Художественная и литературная критика

Райнер Мария Рильке (1875–1926) – один из первых немецкоязычных поэтов, который в своем творчестве постоянно обращается к русской истории, литературе и изобразительному искусству. Даже в позднем, написанном за девять месяцев до смерти письме художнику Леониду Пастернаку, отцу близкого Рильке поэта Бориса Пастернака, он утверждает: «…все, что касается старой России … мне до сих пор близко, дорого и священно, навечно стало частью фундамента моей жизни» (письмо от 14.03.1926). Это и другие высказывания о России как родине (в т. ч., в письмах Александру Бенуа, Елене Ворониной, Герману Понгсу, Леопольду фон Шлёцеру, Марине Цветаевой) свидетельствуют о том, что приверженность «всему русскому» Рильке сохранил на всю жизнь, хотя особенно интенсивное изучение им России приходится на период между 1897 и 1902 годами. Одновременно письмо Пастернаку показывает, что любовь Рильке относится именно к «старой России», к тому образу православной и страдающей страны, который молодой Рильке создает для себя в 1890-е годы. «Дикую» и бунтующую, разрываемую социальными противоречиями Россию Рильке старается не замечать.

Знакомство родившегося в Праге Рильке со славянской культурой и литературой состоялось благодаря контактам с известными чешскими авторами, например Юлиусом Зейером, который обратил внимание Рильке не только на чешских, но и на русских писателей – Толстого и Тургенева. После переезда поэта в Мюнхен в 1896 году его наставниками становятся Аким Волынский и в первую очередь Лу Андреас-Саломе (1861–1937), с которой Рильке знакомится в 1897 году у Якоба Вассермана. В последующие годы она становится для Рильке возлюбленной и другом, как бы заменяет ему мать и оказывает на него огромное духовное влияние. Вместе с нею Рильке (особенно интенсивно – в июне и июле 1897 года) изучает памятники русской культуры и создает свой собственный образ России, сильно окрашенный славянофильскими идеями, сквозь призму которого он воспринимает и русскую литературу. В значительной степени этому способствовал Аким Волынский, автор книги «Русские критики» (1896), а также взгляды Лу Андреас-Саломе, например ее статья «Русская литература и культура» («Russische Literatur und Kultur» в журнале «Cosmopolis», 1897) и ее эссе, посвященное Лескову, «Русская икона и ее поэт» («Das russische Heiligenbild und sein Dichter» в «Vossische Zeitung», 1898).

Решающим событием в жизни Рильке стали два его путешествия в Россию вместе с Лу. Во время первого из них (25 апреля – 18 июня 1899 года) они были в Москве и Петербурге, посещали церкви и музеи, Рильке потрясло празднование православной Пасхи; отголоски этой поездки мы находим в первой части «Часослова» («Stundenbuch», 1905). Кроме того, путешественники встречались с Толстым и Владимиром Короленко, переводчиком Фридрихом Фидлером и ведущими российскими художниками и скульпторами: Леонидом Пастернаком, Ильей Репиным, Павлом Трубецким, Аполлинарием Васнецовым.

Состоявшаяся через год после первой вторая поездка (7 мая – 25 августа 1900 года) позволила изучить историю и культуру страны более широко и глубоко. В этот раз Лу и Рильке посетили не только крупные города: Москву, Петербург, Киев, Харьков, Нижний Новгород и Ярославль, но и южную Россию и Украину. Во время длительного путешествия по Волге Рильке видит бескрайние и величественные русские пейзажи, в селе Крест-Богородское близ Ярославля знакомится с бытом русского крестьянина. Особенно сильное впечатление произвела на него встреча с крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным (1848–1930) в деревне Низовка на верхней Волге. Рильке еще до этой встречи перевел несколько его стихотворений, напоминающих народные песни.

После возвращения Рильке продолжает интенсивно изучать русскую литературу и живопись и пытается познакомить с ними Германию, в том числе обитателей колонии художников в Ворпсведе. Запланированный в 1902 году переезд всей семьей в Россию не состоялся. Россия отходит на второй план после переезда поэта в Париж в 1902 году. В период между 1910 и 1920 годами в творчестве Рильке можно найти очень немного примеров воздействия и глубокого изучения русской литературы, изобразительного искусства и истории. Однако интерес поэта к русской культуре не угасает до самой его смерти, о чем свидетельствуют дневниковые записи, переписка и встречи с писателями Максимом Горьким или Иваном Буниным, с искусствоведом Александром Бенуа, актрисой кукольного театра Юлией Сазоновой, семьями Голубевых и Захаровых. Особой страницей русских связей Рильке становится в последние годы его жизни диалог в письмах с Мариной Цветаевой.

Увлечение Россией дополнялось изучением русского языка, который Рильке в определенный период знал очень хорошо, впоследствии – гораздо хуже, но все равно мог объясняться на нем в устном и письменном общении. Документальным подтверждением этому служат целый ряд переводов и восемь написанных в 1900/1901 годах стихотворений, где поэт, допуская ошибки в русском языке, умеет все же передать свое мысль точно и выразительно.

Изучение русского языка с самого начала сопровождается попытками перевода текстов очень разных авторов, однако нередко знаний языка для этого не хватает. В 1900 году Рильке переводит драму Чехова «Чайка» (перевод утерян), рассказ Василия Янчевецкого «Ходаки» (нем. название перевода «Прошение» («Bittschrift»)), стихотворения, например «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова, «Весна и ночь» Константина Фофанова, «Сила песни», «Молитва», «Прими меня, сторонушка родная» и «В родной деревне» Дрожжина. В 1904 году появляется спорный прозаический перевод древнерусского «Слова о полку Игореве». Через пятнадцать лет Рильке снова отваживается на перевод поэзии – стихотворений Николая Берга, А. К. Толстого, Зинаиды Гиппиус и Федора Тютчева. Некоторые переводы остались незаконченными, как, например, перевод романа «Бедные люди» Достоевского или рассказа Сологуба «Червяк», некоторые бесследно исчезли («Чайка» Чехова, стихотворения Гиппиус); другие планы, в том числе перевод «Дяди Вани» Чехова или «Живого трупа» Толстого, реализовать не удалось, поскольку Рильке либо не мог получить оригинальных текстов, либо не находил немецкого издателя, как это случилось с переводом книги «История живописи в XIX веке. Русская живопись» его друга Александра Бенуа.

Переводы Рильке не позволяют выявить какой-то определенной стратегии. Выбор авторов кажется случайным; желание переводить возникает после прочтения произведения, найденного самостоятельно или рекомендованного кем-то из русских друзей, по следам личного знакомства с автором (Янчевецкий), а также под воздействием созданного поэтом образа России (Дрожжин). Некоторые вещи следует воспринимать как упражнение в языке, другие переводятся с целью ознакомления немецкоязычной аудитории с русской литературой, изобразительным искусством и историей. Если говорить о соотношении оригинала и перевода, то переводы Рильке свидетельствуют об очень свободной манере обращения поэта с исходным материалом; особенно ярко это демонстрирует перевод «Слова о полку Игореве». Под влиянием Лу Саломе и двух поездок в Россию Рильке создает образ России, отвечающий славянофильским идеям, и этот образ продолжает определять его восприятие русской литературы вплоть до «Сонетов к Орфею». Россия, согласно этому образу, пребывает в некоем «досознательном состоянии» и только еще готовится выйти на сцену истории как страна, исполненная ожиданий, для которой «божественный день творения» еще не закончился (как пишет Рильке в своей статье «Русское искусство» в венском журнале «Die Zeit» от 19.10.1901). Потому она особенно близка к Богу и природе, на ее бескрайних, не затронутых цивилизацией просторах до сих пор можно наблюдать в чистом виде игру стихий – земли, неба, воды и воздуха. Воплощением этих представлений является православный русский крестьянин, простой мужик, образ которого восходит к традиции восприятия славянина как миролюбивого земледельца. Свойственные русскому крестьянину простота души, смирение, близость к природе и определяющая всю его жизнь набожность означают для Рильке глубинную причастность к Богу, не готовому и раз навсегда закрепленному в теологических дефинициях и церковных учениях, а непрерывно становящему, каждый раз заново рождающему в душе человека-творца. Мысль эта не нова; когда в статье «Русское искусство» («Russische Kunst») Рильке отождествляет наивную иррациональную веру русского крестьянина с художественным творчеством («Русский народ хочет стать художником»), он лишь эстетизирует культурную модель, подсказанную славянофильской теологией, в частности работами Ивана Киреевского. Представление о русском человеке как творце Рильке переносит на современное изобразительное искусство и литературу. По его мнению, досознательный, коллективный, проникнутый религиозным чувством характер русского искусства полнее всего воплотился в иконописи. Это объясняет характер восприятия молодым Рильке русского изобразительного искусства. Наряду со статьей «Русское искусство» Рильке посвятил ему также эссе «Современные русские устремления в искусстве» («Moderne russische Kunstbestrebungen», опубликовано в журнале «Zeit» от 15.11.1902). Исходя из своего образа России, Рильке подчеркивает противоречие между западноевропейской и русской живописью, характеризуя последнюю как автономную и сверхиндивидуальную, тяготеющую к иконописи «доджоттовского народа». Продолжателем этих традиций в современной русской живописи является, по мнению Рильке, Виктор Васнецов, которому посвящена вторая часть статьи «Русское искусство». Поиски следов древнерусского искусства, в особенности художественных промыслов, в живописи позднего XIX века образуют и содержание эссе «Современные русские стремления в искусстве», где Рильке, опираясь на исследования Александра Бенуа, Павла Эттингера и Сергея Дягилева, обращается к живописи Васнецова, Александра Иванова и Ивана Крамского.